發燒必買

現折220➤西恩×法朋 母親節蛋糕花禮

康乃馨、泡盛、尤加利

法朋烘焙甜點坊【覆盆子玫瑰旅人蛋糕】乙個

|蛋奶素|

天然奶油 日本熊本麵粉 農場雞蛋 杏仁粉 覆盆子果泥 覆盆子醬 有機玫瑰醬 白巧克力

※ 建議食用方式:冷藏保存,退冰30分鐘後,即可享受旅人蛋糕最佳口感 *此產品含有巧克力跟堅果成份

※ 保存方式 : 常溫可保存14天,冷藏保存20天。最佳賞味期請參閱包裝日期。

搭配花器: 編織籃底鼓橢圓

總尺寸約30x28x23(H)cm

即時翻譯83種語言➤iFLYTEK科大訊飛翻譯機

AI翻譯機領導品牌,5.05英吋高畫質觸控式大螢幕<br>線上翻譯:中文與83種語言即時互譯<br>離線翻譯:中英、中日、中韓等16種語言離線互譯<br>拍照翻譯:32種語言拍照翻譯,可全螢幕拍譯或選取拍譯<br>支援sim卡、wifi兩種上網方式、也可做熱點分享<br>翻譯記錄和結果支援同步到手機、電腦,便於後續查閱使用

全網獨家最低價✨Floyd 31吋行李箱

國外原廠平行輸入正貨

德國得獎品牌,70年代復古滑板風格行李箱

繽紛亮面塑膠箱身,鋁框TSA密碼鎖安全保護,搭配FLOYD滑板輪-滑順超溜

箱內多格設計,收納方便有條理

邪惡奇幻天才山神限量典藏版

【書籍裝幀印刷加工設計】

多層次燙金+燙黑+金屬特色+局部光加工,

原汁原味全彩精美內頁插畫,

限量穿線圓背精裝燙金豪華彩頁典藏版

◆限量贈品:山德森之年寰宇藏書票—跨次元魔法師◆

轟動全球出版界,創下前所未有書市奇蹟作品!

Kickstarter集資平臺史上破四千萬美金高標紀錄!

CNN、CNBC、CBS、USA TODAY、衛報、紐約時報爭相報導

雨果獎得主布蘭登.山德森

超凡驚豔震撼全球祕密計畫

大玩後設元素,科幻X奇幻的完美融合

宛如《神鬼認證》的緊張追逐、史詩奇幻和時空旅行冒險一次滿足!

男人在中世紀英格蘭的空地上醒來,不記得自己是誰,從哪裡來,為什麼會在那裡。

在被一群來自他那個時代的人追趕同時,男人唯一的生還希望就是要恢復自己丟失的記憶!

他得到的唯一幫助,是一本名為《勤儉魔法師的中古英格蘭生存指南》的手冊,但那本書卻在傳送途中爆炸了?!

他設法保存住一些書籍碎片,為自己的處境摸索出線索,但他能及時弄清這些謎團,並活下來嗎?

次元穿越的技術細節十分龐雜,建議各位不必費心鑽研。

麻煩就交給勤儉魔法師股份有限公司®來處理吧!

★法律免責聲明★

各次元皆有獨自風險,旅者須自負其責。

——✴✴✴——

山神(布蘭登.山德森)想對書迷說:

我真誠地相信,書只有被閱讀過才有生命。即使沒有人讀,我也會持續寫作——這就是我——我會茁壯成長,因為我深知這些故事正因各位而變得鮮活。

故事是一種特殊的藝術,尤其當它被寫下來時。

每個人對故事及其中人物的想像都會略有不同——但人人都會在上面刻上自己的印記,讓它成為屬於你的獨有作品。

在這一切發生之前——直到我腦中的夢想在你們心中成為真實(即使是短暫的)——我不認為故事已經完成。

所以,這本書是你們的,當你們讀過它們之際。

非常感謝你們為我的作品和寰宇賦予了生命。

——✴✴✴——

讀者熱評如潮:

✴ 從一開始到結尾都非常引人入勝,充滿狡黠的幽默,劇情緊湊而出色的角色發展。我已經很久沒讀到這麼有趣的書,而且只用了幾天就讀完(通常我讀一本書需要好幾周時間,我是個讀書慢的人!)。對結局非常滿意,大多數角色都很討人喜歡——甚至一些反派也是!優秀的科幻X奇幻概念美妙呈現,全書貫穿的諷刺也很到位。非常有趣的閱讀體驗!——Amazon讀者,Stephanie Eagleson

✴ 這真的是非常有趣的閱讀體驗。一個醒來時毫無記憶的角色,立即開始對自己的經歷進行心理評估,並給予星級評分。他發現了一本燒焦、名為《勤儉魔法師的中古英格蘭生存指南》的書籍殘骸,接著一場冒險和找尋自我身分的旅程就此展開。這讓我想起了「迷霧之子—執法鎔金」系列或「天防者」系列中的M-Bot。充滿冒險、幽默和樂趣。——Amazon讀者

✴ 山德森再次跳出他那些宏大的世界,建立出一個新的世界和故事。——Amazon讀者,Bennett Schurr

✴ 這本書充滿機智且富有想像力,我難以放下。它既讓我笑,也讓我淚流滿面,並強化了我對所有布蘭登.山德森作品的喜愛。——Amazon讀者,J.B.

✴ 我原本以為自己沒有多少期待,結果它是另一個很棒的故事!布蘭登.山德森沒有讓人失望。——Amazon Kindle讀者

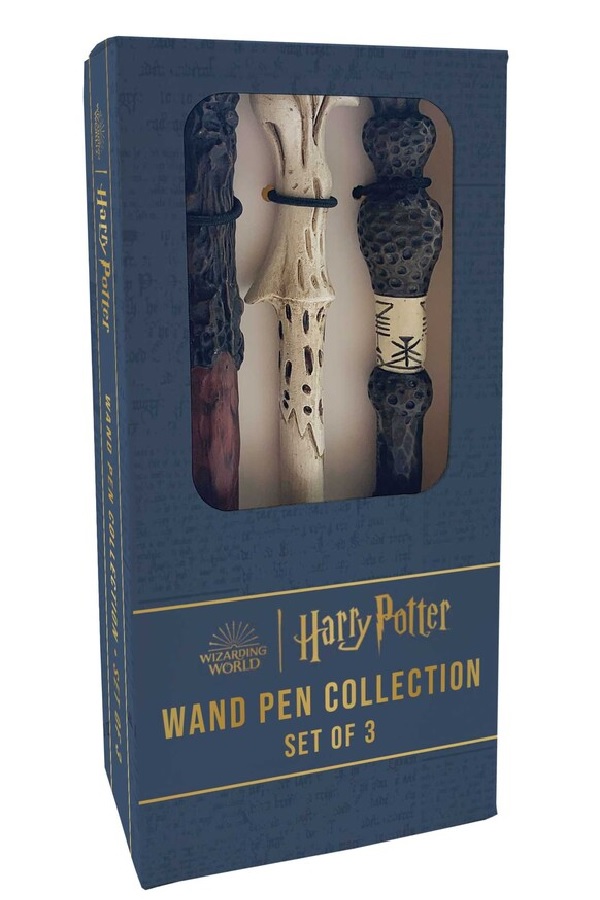

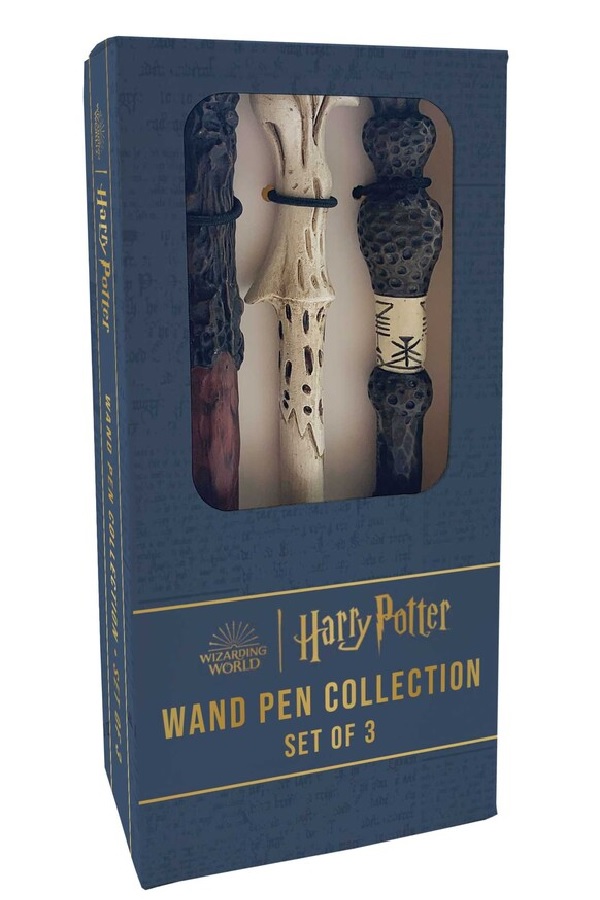

重回巫師世界必備➤哈利波特魔杖筆盒組合

收藏三款《哈利波特》電影中最具標誌性的魔杖筆,無論是在學校或是辦公桌,為您的書寫施展魔法。

也為使用他的你增添個人魅力!

這套豪華套裝包含三支不同的魔杖筆,以全能的老魔杖和兩根「兄弟」魔杖為模型——佛地魔臭名昭著的紫杉和鳳凰羽毛魔杖以及哈利·波特著名的冬青和鳳凰羽毛魔杖。對於任何尋找獨特收藏品的忠實 哈利波特 粉絲來說,這是完美的禮物。

今日最推

已影響超過2萬個家庭!|媽媽的說話練習 1+2 (誠品限量套組)

媽媽的說話練習》+《媽媽的說話練習2》雙書限量套組內含:

《媽媽的說話練習:百萬按讚肯定!說對一句話,祝福孩子一生(附贈親子減壓溝通練習手冊)》

《媽媽的說話練習2:培育內心堅韌、不畏失敗的不倒翁孩子》

★ 20萬粉絲追蹤,百萬按讚肯定, 韓國最受歡迎國小老師,18年教職珍貴經驗分享!最有用的親子減壓溝通心法

★ 出版不到一年,已影響超過2萬個家庭!

★ 用三種尊重語言、五個說話練習,養出正面思考的孩子

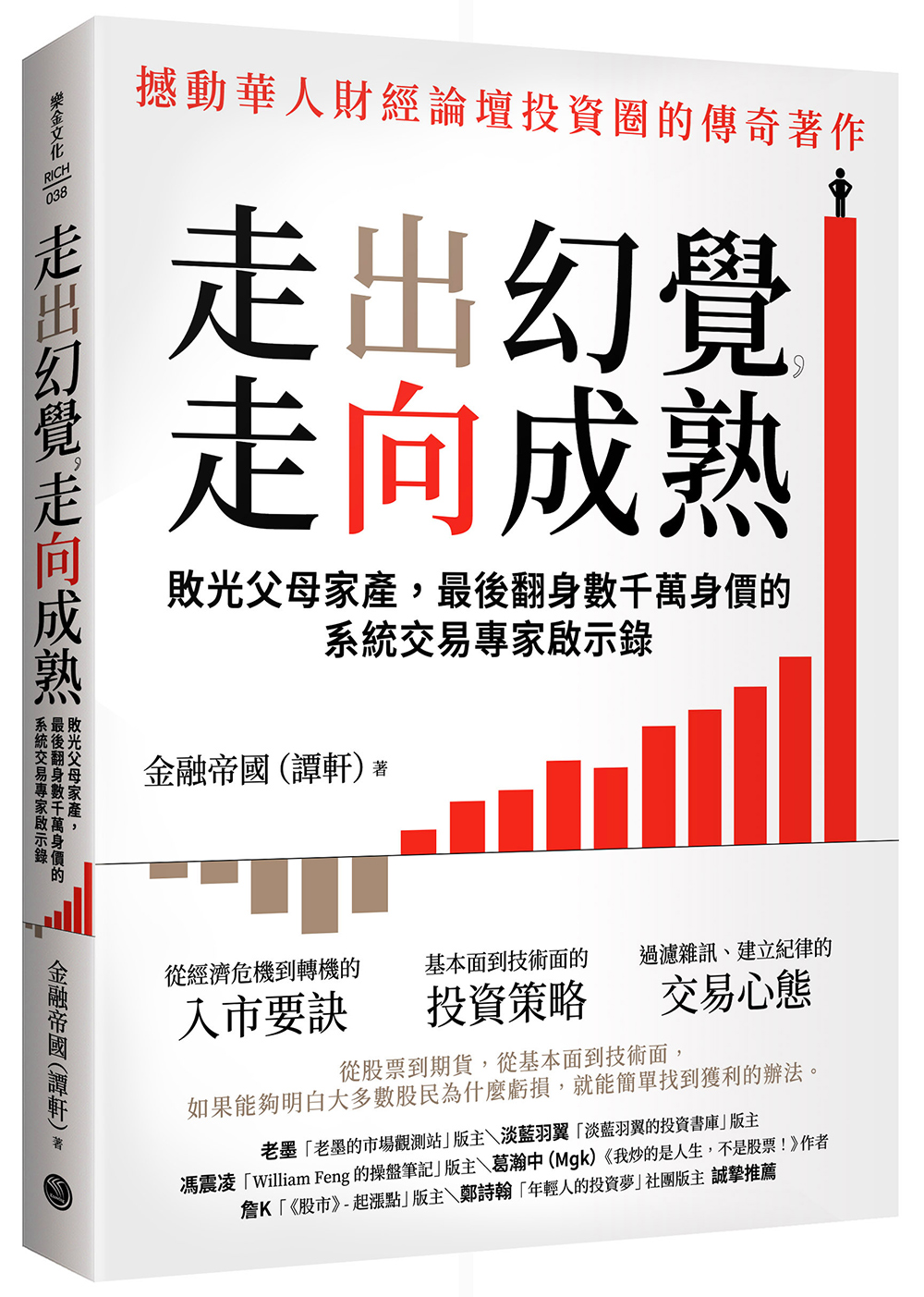

布滿各式各樣錯覺的年代|豹變

曾任職社會線記者八年的黃凱德,以發生在新加坡1960-1980年間的真實事件為背景,寫成十則「下半身」串起的荒誕故事。荒唐又隱然混雜著真實不安的小人物處境,在硬與不硬之間,無力與躁動、企盼與想像緩緩流瀉。

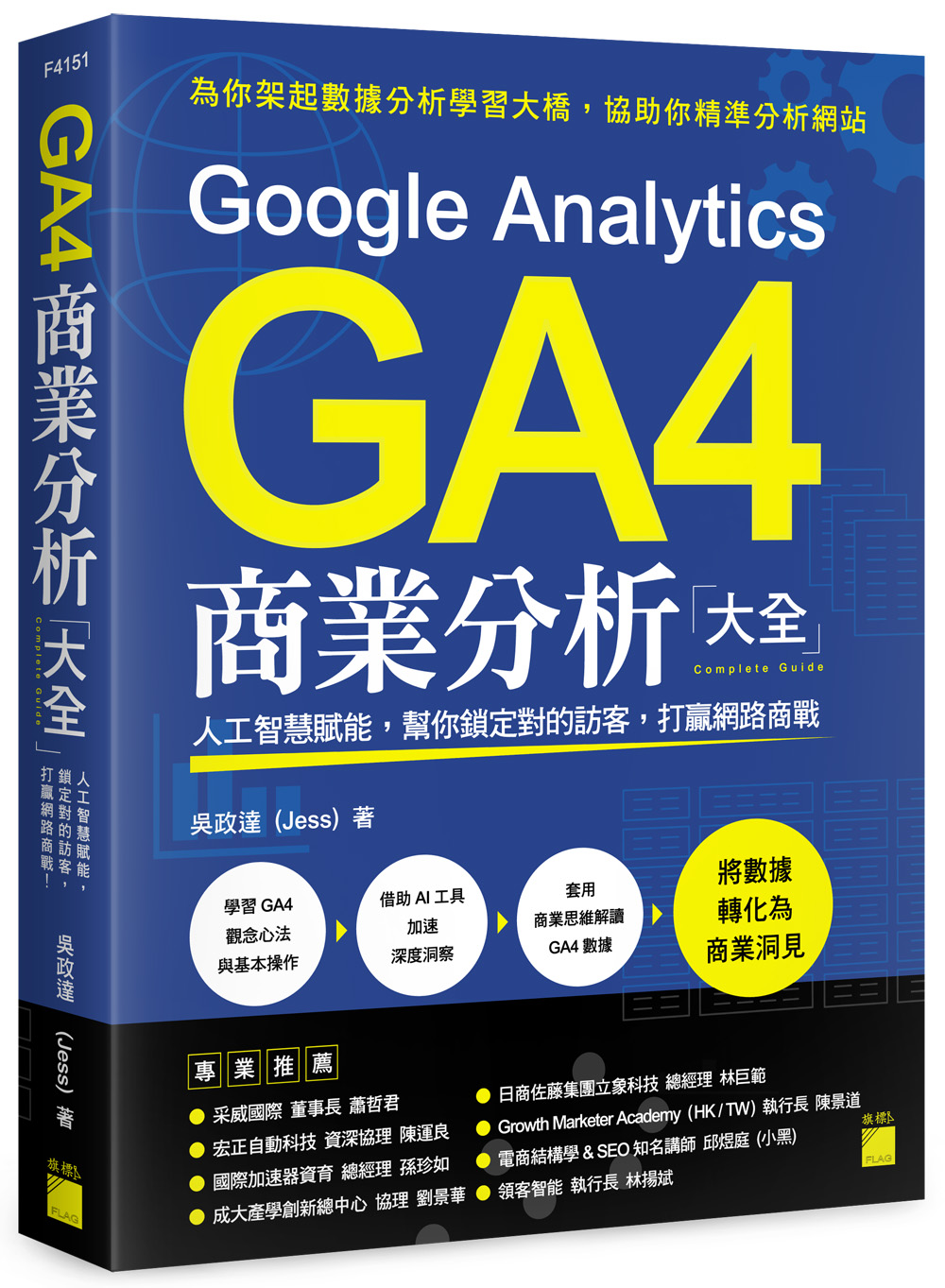

商業思維解讀GA4數據|Google Analytics GA4商業分析大全: 人工智慧賦能, 幫你鎖定對的訪客, 打贏網路商戰

★本書特色

特色一:側重心法與觀念的傳達

未來即使 GA4 持續做介面改版,也不太影響書中內容的實用性。

特色二:內文採用情境故事敘述

模擬為期 13 周的專案團隊運作情境,每周結束都有單元練習題目,帶領讀者同書中角色一起學習。

特色三:通用 GA 到 GA4 的差異與轉移

比較兩者的設計架構、GA4 新增加的功能,也詳細介紹轉移方法。

特色四:數據分析的商業思維套用

借用真實的職場經驗,教你如何把商業思維套用到數據分析。

特色五:網站分析跨系統的串聯

分享適合跟 GA4 做上下游串聯、互補的外部系統,讓分析能量倍增。

特色六:商場應用 GA4 的真實案例

介紹矽谷新創如何活用 GA4 打造顧客旅程地圖,實踐企業成長駭客。

★本書實際帶你執行

- 從通用 GA 到 GA4 的轉移跟比較

- GA4 所有的預設 & 探索報表功能

- 提供連結商業目標與網站目標的實際操作工具

- 網站數據收集品質評估模式建立

- 收集訪客行為數據鎖定高含金量顧客,並進行定向廣告投放

- 透過人工智慧賦能發展深度洞察

- 用商業思維解讀 GA4 的數據,轉化為洞見

- 設定商業目標貨幣價值,找出最有價值的數位接觸點

- 培養說故事能力,成功傳達 KPI 與洞見價值

- GTM gtag 自訂事件完整操作範例

- GA4 跨系統的串聯資源介紹

★適合甚麼樣的讀者

- 懼怕數字卻喜歡閱讀故事的 GA4 初學者

- 想快速用 GA4 找出商務洞見的新創企業家、電商人員

- 目標結合數位廣告,鎖定受眾、極大化廣告效益的廣告投手

- 打算探索數據,擴大數據效應的數據工程師

- 預計將網站數據分析套用到商業決策的初中階主管

- 想了解網站分析如何與商業目標結合的高階主管

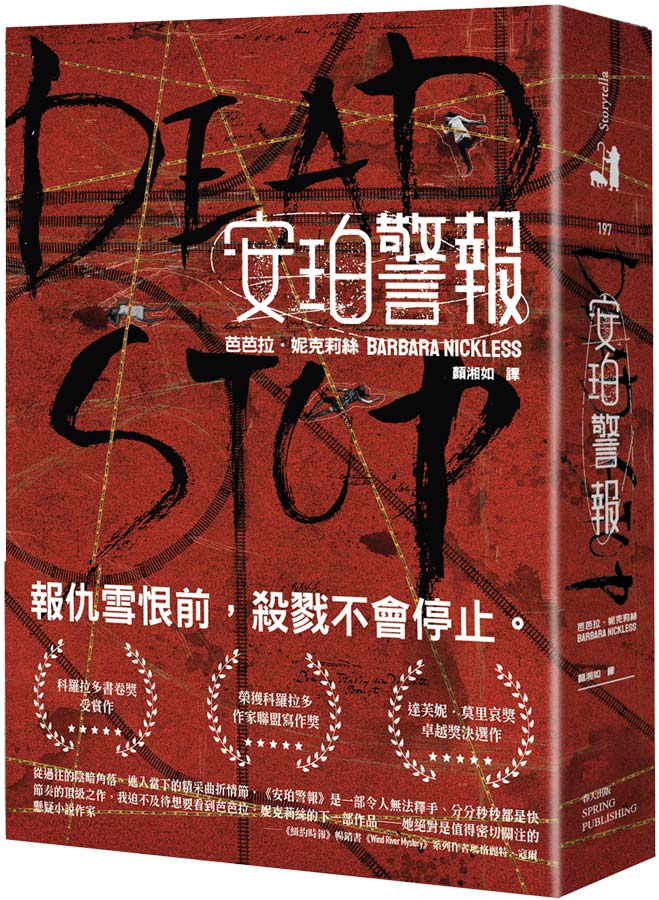

報仇雪恨前,殺戮不會停|安珀警報

報仇雪恨前,殺戮不會停止。

.暢銷書《軌道殺人事件》系列新作

.科羅拉多書卷獎受賞作

.榮獲科羅拉多作家聯盟寫作獎

.達芙妮.莫里哀獎卓越獎決選作

她的死狀並不好看。

我站在微冷黎明前的鐵軌旁,拿手電筒照射運煤車廂車輪間的陰暗空間,盡可能在屍體狀況允許下進行評估。跳軌的是一名成年白人女性,大約三十後半,儘管有些年紀,而且血跡斑斑傷痕累累,漂亮的臉蛋仍十分吸睛。

至於其他部位,毫無一絲美麗可言。

我關掉手電筒,放入勤務腰帶的套環中,兩手插進鐵路警察制服的口袋,任由黎明前輕柔灰濛的空氣包覆全身。我的警犬夥伴克萊德坐在一旁緊貼著我,抬頭注視我的臉。牠身體的微顫沿著我的腿往上傳導。

那是對死亡的恐懼。

我發誓,在被我撞到以前她就受傷了。妳去告訴那些警察。在……在事情發生以前,我就從我的燈光看見她了。她已經受傷。她身上有血,眼睛睜得大大的,直直看著我。她直立著,而且怎麼說呢,不停扭動好像想逃走,可是她……她好像動不了。她張著嘴,很可能是在尖叫,但引擎聲太大壓過她的聲音。然後……然後我……

國寶級文學作家✨|巨人的眼淚

國寶級文學作家-黃春明

波隆那插畫展入選畫家-薛慧瑩

首度攜手合作

村子裡的人們相信,森林中住著一個可怕的巨人。

然而,全村的大人和小孩們,從來都沒有見過這位巨人。原來是因為,巨人擔心自己的模樣會嚇到村民,總是躲得離人們遠遠的。日子久了,巨人漸漸感到孤單。

有一天,巨人躲在叢林後偷看村民們的活動,他發現一個小男孩孤零零地站在破廟後面。巨人猜想,小男孩一定是被其他孩子欺負了。

巨人決定去安慰小男孩,但他又很擔心自己的模樣和體型會嚇壞小男孩,於是他開始想辦法讓自己看起來不那麼可怕……

*適讀年齡:3歲以上

*有注音

宮西達也最新續作|爸爸是超人力霸王!

超人氣宮西達也×超人力霸王

揭曉超人力霸王不為人知的一面!

爸爸是超人力霸王,總是認真又勇敢,

從不害怕戰鬥,也不輕易掉淚。

但是……為什麼面對孩子時,就不一樣了呢?

爸爸是超級強大的超人力霸王,面對厲害的對手也能獲勝,然而跟孩子玩耍時,卻次次皆輸;爸爸是不會累的超人力霸王,就算跟強壯的怪獸戰鬥,回家依舊有力氣陪孩子玩耍。爸爸是超人力霸王,他不只是英雄,還是充滿愛與溫柔的爸爸!

【本書關鍵字】

超人力霸王、宮西達也、親情、溫柔、關懷、情感表達、家庭教育、爸爸、父親、榜樣、崇拜、愛

【本書資料】

無注音

適讀年齡:3~7歲親子共讀;8歲以上自己閱讀

【本書特色】

1. 跨越世代的童年回憶

從父母小時候電視經常播放的「鹹蛋超人」,到近年仍受孩子們歡迎的「超人力霸王」,親子間對於超級英雄保護城鎮不受外星人攻擊的回憶,藉由閱讀宮西達也創作的「超人力霸王」系列繪本產生共鳴,增加親子互動性、創造更多共同話題。

2. 學習轉換角度,同理父母親的心

透過以父親為主角的故事,描繪了父親在外英勇戰鬥、努力不懈的樣子,再描繪回家後陪伴孩子時有趣、心軟的模樣,讓孩子看著圖畫的情節發展,感受到父母親對自己的愛與溫柔,學習轉換不同的角度思考,同理不同的社會角色及立場。

3. 用色大膽且構圖技法高超的圖畫

超人氣繪本作家宮西達也大膽地運用不同顏色,將科幻背景的立體感活靈活現地繪製出來,帶領讀者進入那個充滿外星人的世界;一同體驗與眾不同的親子關係。

好康優惠

新書報到 | 馬上選購

邪惡奇幻天才山神新作|勤儉魔法師的中古英格蘭生存指南 (限量典藏豪華全彩精裝版/附贈燙金藏書票跨次元魔法師)

【書籍裝幀印刷加工設計】

多層次燙金+燙黑+金屬特色+局部光加工,

原汁原味全彩精美內頁插畫,

限量穿線圓背精裝燙金豪華彩頁典藏版

◆限量贈品:山德森之年寰宇藏書票—跨次元魔法師◆

轟動全球出版界,創下前所未有書市奇蹟作品!

Kickstarter集資平臺史上破四千萬美金高標紀錄!

CNN、CNBC、CBS、USA TODAY、衛報、紐約時報爭相報導

雨果獎得主布蘭登.山德森

超凡驚豔震撼全球祕密計畫

大玩後設元素,科幻X奇幻的完美融合

宛如《神鬼認證》的緊張追逐、史詩奇幻和時空旅行冒險一次滿足!

男人在中世紀英格蘭的空地上醒來,不記得自己是誰,從哪裡來,為什麼會在那裡。

在被一群來自他那個時代的人追趕同時,男人唯一的生還希望就是要恢復自己丟失的記憶!

他得到的唯一幫助,是一本名為《勤儉魔法師的中古英格蘭生存指南》的手冊,但那本書卻在傳送途中爆炸了?!

他設法保存住一些書籍碎片,為自己的處境摸索出線索,但他能及時弄清這些謎團,並活下來嗎?

次元穿越的技術細節十分龐雜,建議各位不必費心鑽研。

麻煩就交給勤儉魔法師股份有限公司®來處理吧!

★法律免責聲明★

各次元皆有獨自風險,旅者須自負其責。

——✴✴✴——

山神(布蘭登.山德森)想對書迷說:

我真誠地相信,書只有被閱讀過才有生命。即使沒有人讀,我也會持續寫作——這就是我——我會茁壯成長,因為我深知這些故事正因各位而變得鮮活。

故事是一種特殊的藝術,尤其當它被寫下來時。

每個人對故事及其中人物的想像都會略有不同——但人人都會在上面刻上自己的印記,讓它成為屬於你的獨有作品。

在這一切發生之前——直到我腦中的夢想在你們心中成為真實(即使是短暫的)——我不認為故事已經完成。

所以,這本書是你們的,當你們讀過它們之際。

非常感謝你們為我的作品和寰宇賦予了生命。

——✴✴✴——

讀者熱評如潮:

✴ 從一開始到結尾都非常引人入勝,充滿狡黠的幽默,劇情緊湊而出色的角色發展。我已經很久沒讀到這麼有趣的書,而且只用了幾天就讀完(通常我讀一本書需要好幾周時間,我是個讀書慢的人!)。對結局非常滿意,大多數角色都很討人喜歡——甚至一些反派也是!優秀的科幻X奇幻概念美妙呈現,全書貫穿的諷刺也很到位。非常有趣的閱讀體驗!——Amazon讀者,Stephanie Eagleson

✴ 這真的是非常有趣的閱讀體驗。一個醒來時毫無記憶的角色,立即開始對自己的經歷進行心理評估,並給予星級評分。他發現了一本燒焦、名為《勤儉魔法師的中古英格蘭生存指南》的書籍殘骸,接著一場冒險和找尋自我身分的旅程就此展開。這讓我想起了「迷霧之子—執法鎔金」系列或「天防者」系列中的M-Bot。充滿冒險、幽默和樂趣。——Amazon讀者

✴ 山德森再次跳出他那些宏大的世界,建立出一個新的世界和故事。——Amazon讀者,Bennett Schurr

✴ 這本書充滿機智且富有想像力,我難以放下。它既讓我笑,也讓我淚流滿面,並強化了我對所有布蘭登.山德森作品的喜愛。——Amazon讀者,J.B.

✴ 我原本以為自己沒有多少期待,結果它是另一個很棒的故事!布蘭登.山德森沒有讓人失望。——Amazon Kindle讀者

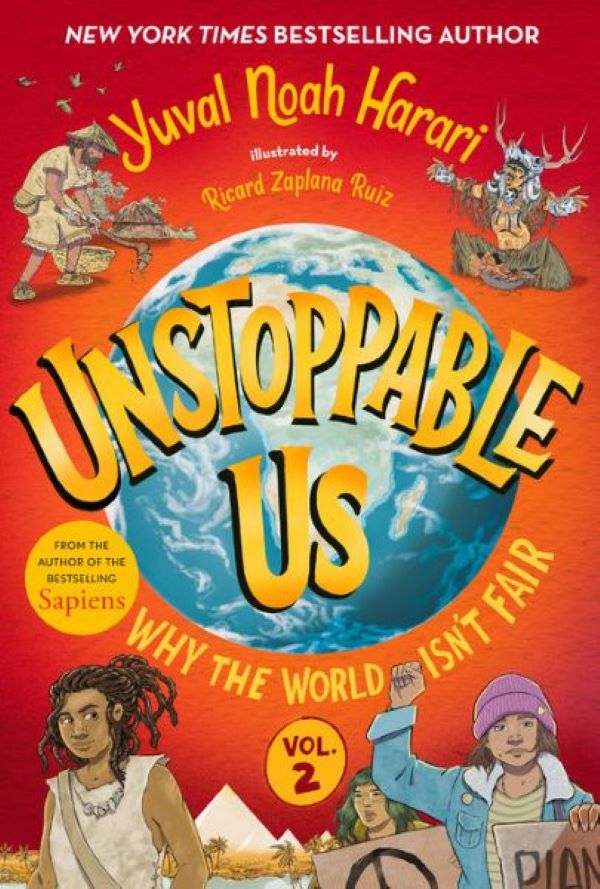

少年讀人類的故事2|Unstoppable Us Vol. 2: Why the World Isn't Fair

《人類大歷史》作者哈拉瑞最新!《少年讀人類的故事》第二集✰全球熱銷4,000萬冊《人類大歷史》作者—哈拉瑞重磅新作! ✰《少年讀人類的故事》第二集。深入探究農業革命與古老帝國的興衰!從狩獵採集到農耕定居,人類社會經歷翻天覆地的變革;帝國與律法的誕生,標誌著人類建立秩序的起步;古埃及帝國的興衰榮辱,則見證了人類文明的輝煌成就。 在本書中,你將探索: • 農業革命如何改變人類的生活及社會結構?• 王國、律法與貨幣的出現,如何形塑人類文明的發展?• 古埃及帝國的崛起與繁榮,有哪些關鍵因素?• 人類社會的演變,如何影響我們的價值觀與生活方式? 哈拉瑞以其生動的文筆和精湛的講故事技巧,帶領讀者穿越時空、重溫人類文明的演變歷程!

From world-renowned historian and philosopher Yuval Noah Harari, the bestselling author of Sapiens, comes the second volume in the bestselling Unstoppable Us series that traces human development from the Agricultural Revolution to Prehistoric Egypt.

Humans may have taken over the world, but what happened next? How did our hunter-gatherer ancestors become village farmers? Why were kingdoms and laws established? How did we go from being the rulers of Earth to the rulers of each other?

And why isn’t the world fair?

The answer to all of that is one of the strangest tales you’ll ever hear. And it’s a true story!

From cultivating land and sharing resources to building pyramids and paying taxes, prepare to discover how humans established civilization, endured the consequences for it, and created history-changing inventions along the way.

In Unstoppable Us, Volume 1: How Humans Took Over the World, acclaimed author Yuval Noah Harari explored the early history of humankind. In Volume 2, he is back with another expertly crafted story of how human society evolved and flourished. His dynamic writing is accompanied by maps, a timeline, and full-color illustrations, making the incredible story of our past fun, engaging, and impossible to put down.

療癒可愛的奇幻國度|小小人的家

小小人和松鼠一起踏上了旅程,沿途將橡實、積木、彈珠汽水、書本和草莓盆栽等日常物品蓋成了有趣的房子。玩了一整天,終於要回家了,家裡會有什麼樣的驚喜等著他們呢?這是來自日本新銳藝術家「鬼頭祈」的原創繪本,故事看似荒誕無厘頭卻又洋溢著童心,引人入勝。快翻開這本書,一同跳進想像的國度冒險吧!

領券買書 | 閱讀推薦

特典:人物百科小冊子|僕の心のヤバイやつ 10 (特装版)

動畫化大好評!《我內心的糟糕念頭》日版漫畫第10集特裝版

※本書特典:人物百科小冊子

特典小冊子不僅收入豐富的角色情報,亦包含特別短篇漫畫。此外,小冊子內獨家收錄2015年刊載於《月刊少年チャンピオン2月号》的單篇漫畫〈半開きさん〉,一窺小學時期的小林與半澤祕話!

【故事內容】

初キスの翌日…。受験勉強合宿で鎌倉にやってきた京太郎。

女子4人に男子1人…。夏の太陽が燃え上がる湘南で事件は起きる!!

京太郎、合宿場で誰かが落としたコンドームを発見!!!!

犯人はこの中にいる!? 一体…誰が…何の目的で持ち込んだのか…!?

さらに…女子の友情にヒビが入る事態に…!?

波乱の夏合宿で、京太郎と山田の関係はー!?

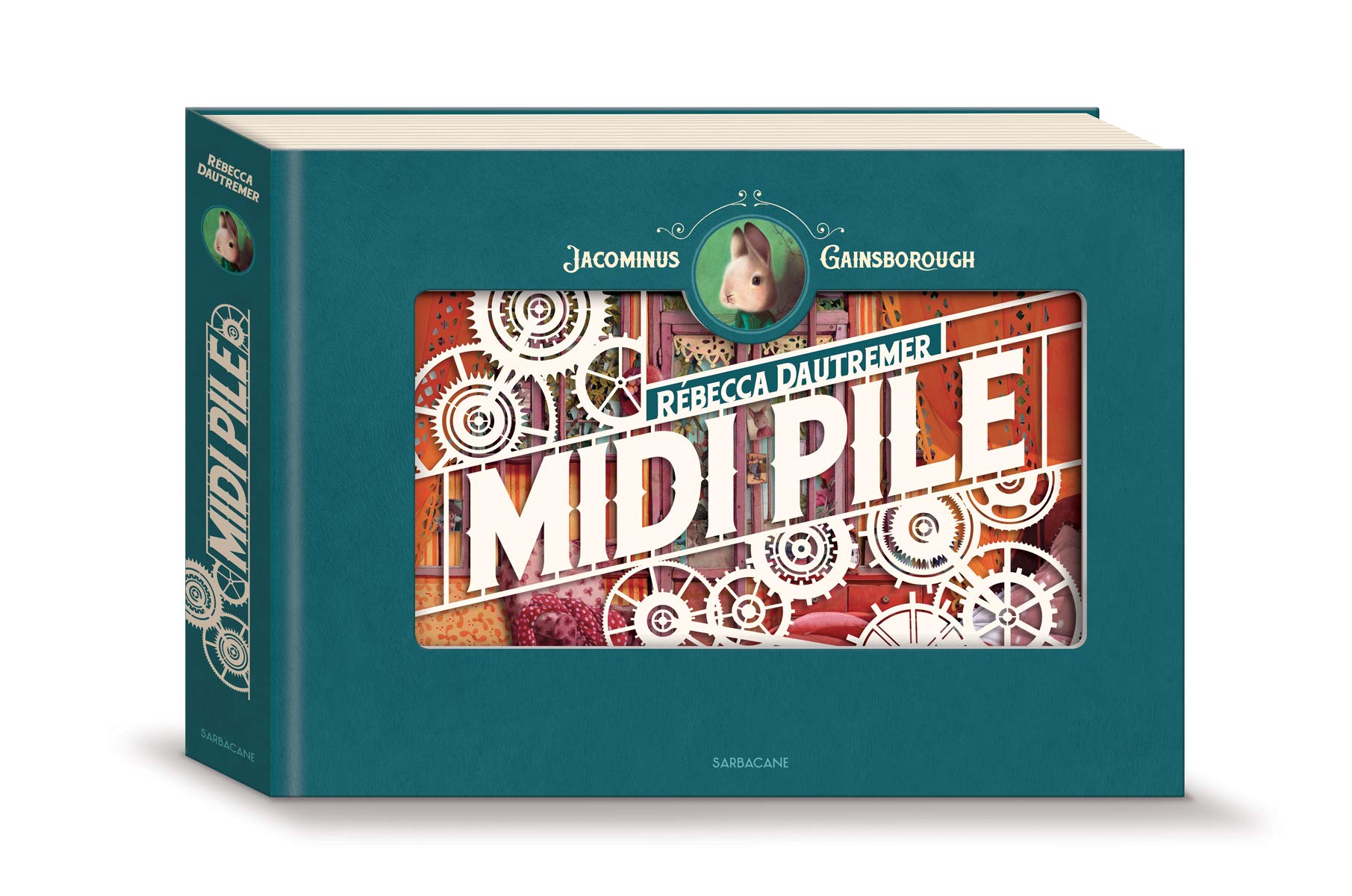

法國繪本天后紙雕劇場|Midi Pile: Une Aventure De Jacominus Gainsborough

小兔家米可的告白旅行 100頁紙雕 層層相疊

兔子家米可和朋友約了中午在港口見面,他有很重要的話要說。時間快到了,她會來嗎?她會準時到嗎?這時她在做什麼呢?她在哪裡呢?我要不要跟著去看看呢?這麼心心念念的牽掛、想像,作者以100張超精緻的紙雕,來呼應兔子細膩的情感。從蜿蜒的藤蔓、玫瑰花叢、盆栽、一條一條的大門欄杆…細膩的雕出物體外型,一層一層堆疊,隱約露出局部,卻又完整鋪陳果園、郊區、廣場和最重要的約見面的港口。

跟著兔子家米可的步伐走一趟精緻的風景之旅,歷練一趟又期待又不安的表白心路。

生活好物 | 編輯精選

時尚選物 | 超值登場

誠品獨家禮盒|綠藤生機auscentic微香沐浴禮盒/ 山山/ 350ml

2023 台灣設計週指定合作

以經 1,000 多小時低溫發酵熟成再生製成的日本熟成酒粕萃取,搭配嶄新漸進式溫和潔淨模式,以分 層漸進的方式,將其輕輕帶離體表,降低對肌膚的傷害,為肌膚留下自然潤澤

自然:草本⨉木質調|佛手柑|松針|苦橙葉

原貌:為香氛而生的潔淨泡沫,100% 純精油傳遞自然香氣,漸進式潔淨留下自然潤澤

0 合成香精 | 0 石化來源定香劑 | 0 石化來源擴香基底 | 0 石化來源香氣調整成分