《滿花》以冷調俐落的文字劃開現實的血肉,對生育與女性身體提出想像與模擬,小說裡每位女性皆面臨不同情境的生育問題,展開「要不要生孩子」的思索,也反映當代女性的處境。

內容簡介

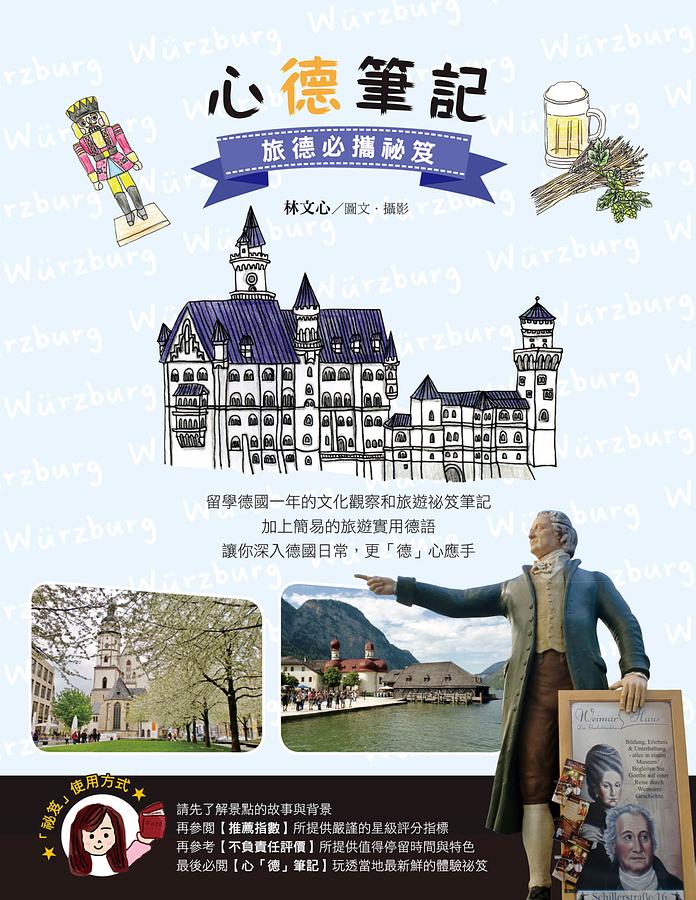

林榮三文學獎小說、散文雙料得主,林文心最新短篇小說集

以活生生的身體(lived body)直球對決,生與不生,都是《滿花》的提問,並且就是問問,無人有責任作答。——蔣亞妮

【五篇設計精巧的小說,五種生與不生的難題】

母愛是否天生?善盡母職的母親和謀殺孩子的母親,誰的愛比較強烈?一定要生孩子才能成為母親嗎?究竟,怎樣的身體最適合生育?《滿花》以冷調俐落的文字劃開現實的血肉,對生育與女性身體提出想像與模擬,小說裡每位女性皆面臨不同情境的生育問題,展開「要不要生孩子」的思索,也反映當代女性的處境。

林文心:「從不知道什麼時候開始,『要不要生孩子』成為心頭上沒有答案的龐大問句。……當然還有時間——時間是籌碼,也是成本。這道題目只要答得晚了慢了,代價是艱辛,或選項的剝奪。」

〈扎根向下〉

我一遍又一遍地看著我與母親的最後一天。我的母親喜歡我嗎?我想著這個問題,無法回答。

〈沃土〉

想成為母親的女同志伴侶為了懷孕做足種種身體準備,打針、吃藥、補充營養,直到車禍突然發生……

〈長生萬物〉

她把女兒照顧得很好,唯一的問題是,她不愛女兒。好險,世上沒人知道這個祕密。

〈滿花〉

女大學生一面擔心懷孕,一面卻忍不住想像自己的小孩,長相有多可愛,此時她突然聽懂貓的語言……

〈貴子〉

已過生育年齡的美怡姐,為什麼跟同事聊天時虛構自己有個想像的兒子? / <扎根向下>

與母親一起的午後夢眠,是這一天中,我最喜歡的部分。

兩點三十七分。是在這個時刻裡,母親將睡去的我放進搖床,她會輕聲嘆息,垂頭望向寧靜幼弱的我,接著她沿著大床邊緣坐下,大床緊貼嬰兒搖床——她先是倚著搖床欄杆,凝視鋪中幼嬰,再慢慢、慢慢地,坐臥床上、彷彿連自己都沒察覺到睡意抵達那樣地倒下、深刻地睡去。

母親睡去以後,一整座街區頓時便沉默了下來。不遠處那間私立國小,鐘響和孩童喧鬧似乎都在這一刻暫時消失,學校裡的孩子也正一齊午睡嗎?我問過禹仁,他說不清楚。究竟為什麼此刻的世界會失去所有聲息呢?我不曉得,我始終沒能生長到知曉答案的年紀,今天是我僅有的一天。

*

在我僅有的一天中,母親與我,我們的午睡會持續一個多小時,我會比母親更早醒來,醒來時,嬰兒樣態的我張開雙眼、發出呀呀碎語,接著舒展扭擺四肢,大概是還不懂得如何翻身的原因,我的動作看上去並不有力。我看見自己的眼睛張望房間,那一個我看得見這一個我嗎?還是不曉得。就算看得見,搖床中那個嬰兒樣態的我,也是不懂得說話的。

搖床中的我看望著房中世界,口中喃喃發出聲響,兩手和身上的毯子糾纏一陣,突然便開始哭泣。

你哭什麼呢?我問過搖床裡的自己,但他只是哭,他的哭聲把一旁的母親給喚醒了。

母親驚慌醒來,將我抱起,輕拍我的背,哄我。但是哭聲沒有停止,於是她將我放下,打開尿布、翻動一陣,又將尿布貼回,而我仍然持續地哭泣,母親隨後便掏出了她的乳房,嘗試哺乳。我先是嗆了幾口,後來勉勉強強地張嘴吸吮,吸著吸著,也就不哭了。

當身處母親懷中的那個我放棄哭泣開始進食之際,我也同樣問過自己:你真的是因為飢餓而哭泣的嗎?或者只是,母親的乳汁使你分心了?但母親懷中的那個我忙於吞嚥,沒有答案。

不同於那一個我,這一個我無法碰觸世界。我只是看得見,我總是在看。我看過母親哺乳之時,幾口我來不及接下的奶水,從我皺起的嘴邊滑過,沾上母親的睡衣。我看著那塊水漬在布料上暈開,形狀像是一朵散著的花。

看著看著,我終是對這樣一個世界累積出心得。我知道在這一天之中,有許多事情怎樣也無法改變。像是母親睡衣上的奶水花,或者禹仁對母親說過的話。

那句話無法改變,每次、每次,在早晨的七點十五分裡,漫不經心地路過我家門前的禹仁,總是分毫不差地對著我的母親說,他看到我了。

他說的是這一個我。

在我所度過的每個七點十五分的早晨,禹仁永遠以差不多的姿態從街口轉角漫步出現,他矮小的身軀扛著卡通圖案雙肩包,走路的樣子像在搖晃,帶著一種不太專注的神情,經過我家公寓門口。而我的母親,會在他差不多要走到門口以前,碰巧推開公寓的老鐵門。

那是要去買早餐的母親,以及準備上學的禹仁,他們在每個早晨裡,於老公寓門口相遇。每當母親和禹仁對上視線,禹仁會同時看見她身旁的、這一個我。禹仁會主動開口,向母親說話。他會伸出短短胖胖的手指、指向母親身邊,對她說:「我看到你的小孩的鬼,在你的旁邊。」

很奇怪的是,面對禹仁的話,母親的反應卻不總是相同的。

相對於那些不改變的事,我暗自把這些會變化的事情稱作「分岔點」。在這個分岔點上,比較常見的版本是:母親大驚失色,轉身退回公寓、用力甩上老鐵門。鐵門撞擊的哐啷聲在早晨七點的老街區之中,顯得相當龐大。

更仔細一點來說,母親會先瞪著禹仁,沉默數秒,接著才突兀地轉過身,以極快的速度奔向四樓、衝回家中。當她又哭泣又喧鬧地踏入臥房,會看見搖床上的那一個我依舊安穩地沉睡著,身旁是迷迷糊糊坐起身來的父親,通常父親會問母親:「怎麼了?不是說去買早餐嗎?」

我的父親,他或許是個挺好的人。我的意思是,在這樣的一天之中,我經常見到他困惑又溫順地面對著他的妻子、我的母親,當然我也曾經見過他發怒的模樣,但那種樣貌的父親比較不常出現。

或者我其實也並不是真的確定。關於父親,在我所擁有的這一天裡,他總是準時地在早晨八點半離開家中,留下母親與我。我看見他的時間,與看見母親的時間相比,確實是非常稀少。

但母親也並不總是轉身就跑。在分岔點出現的其他版本裡,她也曾經對著禹仁放聲怒罵。這一版本的母親比起發怒的父親更常出現,她罵出來的句子也總大同小異,她經常說的是:哪裡來的賤小孩。還會不會好好說話了。爸媽是怎麼教的。到底有沒有家教。智障。弱智。低能兒。莫名其妙。為什麼還不去死。

那樣的母親齜牙咧嘴,氣勢驚人。然而面對著我失去控制的母親,禹仁卻能夠做到聞所未聞——他總是不再回應,轉過身,繼續搖搖晃晃地向他的學校走去,留下我與我的母親,在公寓門前。這時的母親通常看上去錯愕、怨毒,同時氣喘吁吁。

*

禹仁是唯一看得到我的人。他說出口的句子是無法改變的事。

在某次母親狂奔回房時,我嘗試留在公寓門口,向禹仁說話。

我問他:「你為什麼要這樣說?」

他回答:「因為我看到了呀。」

我不真的預期他能夠聽見我,但他確實是聽見了。於是在那次以後,如果情況允許的話,我偶爾會在公寓門口和禹仁聊聊天。

我問過他:「你看到的我,是什麼樣子的?」

他說:「一團的樣子。」

那次對話裡,禹仁將雙手手指彎曲著張開,比劃成一顆球,擺在自己的胸口。我並不是太明白他的意思,但是我想,總之我不是人形的。

「所有鬼,看起來都是一團的樣子嗎?」

禹仁搖搖頭,說不知道。

我大概能明白,禹仁並不能算是太機靈的孩子,他不機靈,但卻總是鎮定。像是他能夠不動聲色地面對我狂怒的母親,或者,明明每次我開口向禹仁和他說話,對那一天的他來說,都是第一次;但就算如此,他卻從來不曾露出驚慌的神色,彷彿在上學的途中,有個一團的樣子的鬼很突然地對他提出問題,也平凡地像是他的一切日常那樣。

至於哭泣版本的母親,那樣的母親在聽見了禹仁的發言過後,她會回到房中、走向嬰兒的我的身旁,將那一個我從搖床中抱起。她會揉著我的肚子讓我離開眠夢,沉睡的嬰孩受到驚擾於是開始哭泣,而一旁的父親會困惑地詢問:「你把小孩吵醒幹嘛?」

母親會擦去眼淚,說:「他該吃飯了。」

父親會一邊說著:「是嗎?那你處理一下。」一邊抓著脖子走進浴室。

當父親走入浴室,母親會在她的懷中搖晃著我,搖晃著我說:「你沒事,你沒事。」

父親不曾詢問母親為何哭泣,他是沒看到,還是不想多問?關於這個問題我始終找不出答案。但總之,梳洗過後的父親會走出公寓,買回母親原來預計要買的早餐——他們將坐到餐桌前,她吃九層塔蛋餅、他吃燒餅油條,兩個人說說笑笑,分享同一份鹹豆漿。

飯後出門之前,父親會對母親說:「我幫你預約了隔壁洪阿姨,你等等帶小孩一起過去,這樣今天就不用自己洗頭了。」

母親會說:「我不想出門。」

這裡也是一個分岔點。

「我不想出門。」

【歡迎收聽|迷誠品Podcast】EP326|《滿花》5篇女性故事,5種生與不生的難題|今天讀什麼

【迷誠品編輯推薦】

標題|面對生育與否的處境,翻開《滿花》從5段人生難題找答案

撰文|迷誠品內容中心

人生邁入特定的年齡階段,身為一位女性,可能是自身,有或者是周遭朋友可能都思索過是否要孕育下一代的問題。面對生與不生之間,並非只是一題是非題,背後所連結著更龐大的困惑與迷惘。

各界推薦

吳妮民(醫師╱作家)、吳曉樂(作家)、李蘋芬(詩人)、陳雪(小說家)、崔舜華(作家)——好評推薦

《滿花》裡的女性與所有女性,不結果,也是花,有些否定,成就了肯定。——蔣亞妮(作家)

對女性來說,從初經伊始,「合宜地生養」,就一直是個困擾(或自擾);彷彿要到停經的那天,世界才會對我們罷手。

人生很難,生人也很難。

時代往低婚育率邁進,代理孕母正要修法,而世界會否稍稍寬容鬆動?林文心的《滿花》,以冷調、精確、俐落的文字,對生育及身體提出奇情的幻想、現實的模擬,勾連出五篇精巧好看的作品。——吳妮民(醫師╱作家)

林文心對女性身體的不厭其煩,對我來說簡直就是「愛」的同義複詞。這個意志,從《遊樂場所》到《滿花》都未有轉移。中國作家盛可以於《子宮》一書說道:子宮像重軛卡在女性的脖子上。《滿花》裡,重軛形化成更輕盈、更自然而然的厄運,充盈於空氣之間(以至於無從抵禦)——瓜熟了,就沒有蒂的事了。又有誰錯呢。——吳曉樂(作家)

植物萌芽、生長與凋萎,有人知曉它的一生就這樣安靜行進。它不知道養花人因為感覺到愛,而幸運的(苟且的)不再搖搖欲墜。

林文心的小說把身體攤開來,向內拗折,擠出一件長得有點像誰的事物(是孩子嗎?還是自身的鬼魂);向外離心旋轉,使世界顛倒、使它暈眩,在新生的肉上面留下齒痕,與後來的自己相認。

——李蘋芬(詩人)

作者介紹

1994年夏生,台中北屯人,臺大中文所博班在讀。

曾獲林榮三文學獎小說組二獎、林榮三文學獎散文組二獎、台北文學獎小說組優選、台中文學獎小說組佳作等,2022年出版短篇小說集《遊樂場所》(入圍臺灣文學金典獎)。

規格

退貨說明

退貨須知:

- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。

- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。

依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮蔬果、乳製品、冷凍冷藏食材、蛋糕)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)

- 報紙、期刊或雜誌。

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)

- 國際航空客運服務。

若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:

- 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。

- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。

- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。

- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。

- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品,除商品本身有瑕疵外,退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。

- 退貨程序請參閱【客服專區→常見問題→誠品線上退貨退款】之說明。