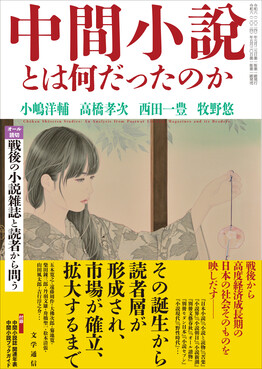

內容簡介

內容簡介 それは、戦後から高度経済成長期の日本社会そのものを映しだす――戦後の日本、人々は雑誌で小説を読み、小説とともに人生を味わい、数多くのベストセラーが生まれた。本書がテーマとする小説は、昭和二〇年代から四〇年代にかけて隆盛した、純文学と大衆小説の「中間」的な小説という意味で「中間小説」と呼ばれるものである。はたして、かつて多くの読者を引きつけ、多様なジャンルを呑み込んだ中間小説とは何だったのか。中間小説の生まれる場となった雑誌とはどのようなものだったのか。その誕生から読者層が形成され、市場が確立、拡大するまでを追う。第一部「昭和二〇年代の中間小説誌」、第二部「昭和三〇年代の中間小説誌」、第三部「昭和四〇年代の中間小説誌」の3部構成より成り、各部、各論の間に代表的な中間小説誌に関するコラムを付す。巻末の関連年表には、関連雑誌の創廃刊、文学賞の設定時期などをまとめ、変わりゆく中間小説誌の全体を理解できるものを作成。加えて、具体的な小説作品からも中間小説の輪郭に触れ、より深く味わってもらうため、編者らの選んだブックガイド八編を収録。取り上げる雑誌は『日本小説』『小説と読物』『苦楽』『小説界』『小説朝日』『小説新潮』『別冊文藝春秋』『オール讀物』『別冊モダン日本』『小説セブン』『小説現代』『野性時代』等。登場する作家たちは、五木寛之・遠藤周作・大佛次郎・菊池寛・柴田錬三郎・丹羽文雄・舟橋聖一・松本清張・山田風太郎・吉行淳之介等。ほとんど論じられることはなく、曖昧なままにやりすごされてきた「中間小説」にさまざまな角度から光を照射することで、それぞれの雑誌や出版、作家や作品、あるいは編集者、読者が相互に干渉し合い、それぞれの時代に段階を経て、大きなうねりの一部となっていく過程をたどる。【戦後日本には、多くの小説読者が生まれた。活字への飢えや新たな時代の自由な空気から、文学青年や一部のエリートのためではない、大人も味わい楽しめる面白さが小説には求められた。しかしその面白さは、戦後すぐの混乱のさなか、雨後の筍のごとくあらわれたカストリ雑誌の類いとはちがう。瞬間風速的に消費されるキワドイ娯楽の面白さではない、ときに人生の指南書となり、伴走者となるような面白さであるべきだった。人々は雑誌で小説を読み、小説とともに人生を味わい、数多くのベストセラーが生まれた。昭和二〇年代から四〇年代にかけて隆盛したこれらの小説は、純文学と大衆小説の「中間」的な小説、という意味で「中間小説」と呼ばれた。】……「中間小説とは何だったのか 「はじめに」に代えて」より

作者介紹

作者介紹 小嶋洋輔一九七六年生。千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。現在名桜大学国際学部教授。主な著書に、『遠藤周作論―「救い」の位置』(双文社出版、平成二四年)、編著書に『琉球諸語と文化の未来』(岩波書店、令和三年)、論文に「吉行淳之介の「私」―昭和三〇年代の吉行淳之介」(『昭和文学研究』第七二集、平成二八年)などがある。高橋孝次一九七八年生。千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。現在帝京平成大学人文社会学部准教授。主な編著書に『水上勉の時代』(田畑書店、令和元年)などがある。西田一豊一九七六年生。千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。現在鹿児島純心女子短期大学生活学科生活学専攻准教授。中間小説を扱った他の論文に「福永武彦「鬼」論―雑誌メディアと福永武彦―」(『福永武彦研究』第九号、平成二五年)がある。