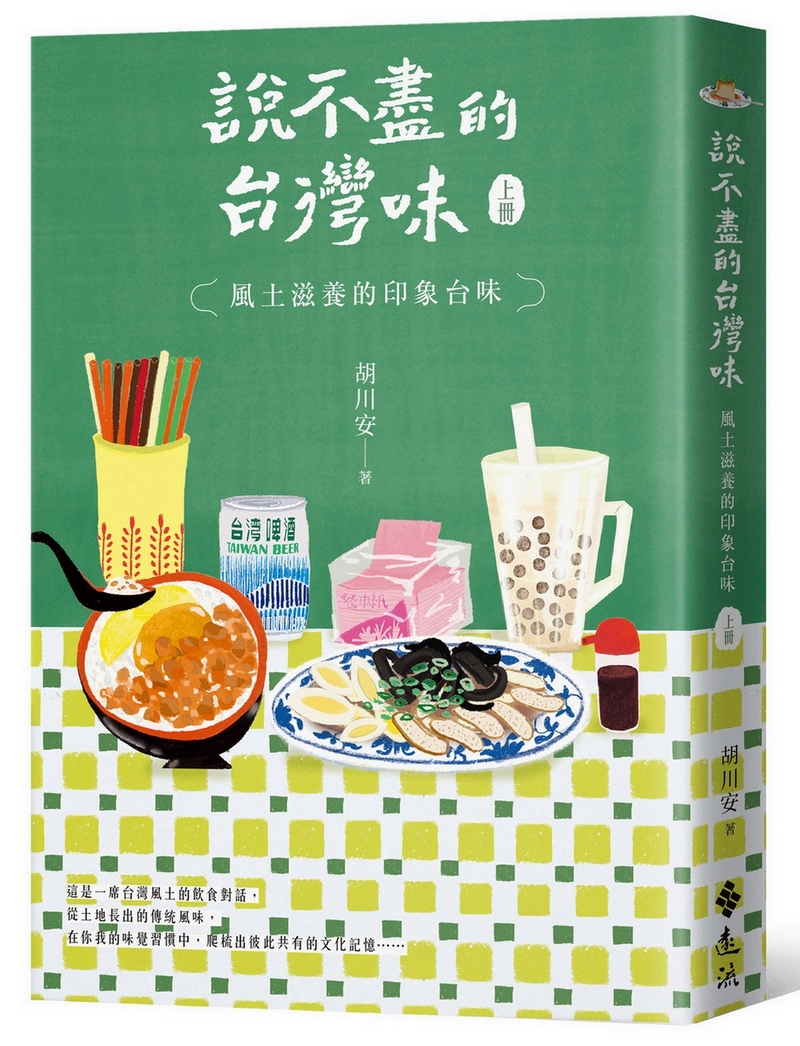

說不盡的台灣味 上冊: 風土滋養的印象台味 (限量親簽版 附豐盛台味透光書卡)

| 作者 | 胡川安 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 說不盡的台灣味 上冊: 風土滋養的印象台味 (限量親簽版 附豐盛台味透光書卡):台味說不盡,但還是要說,一開始就從土地說起。從米到白飯到各式鮮味與甘甜,每天理所當然, |

| 作者 | 胡川安 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 說不盡的台灣味 上冊: 風土滋養的印象台味 (限量親簽版 附豐盛台味透光書卡):台味說不盡,但還是要說,一開始就從土地說起。從米到白飯到各式鮮味與甘甜,每天理所當然, |

內容簡介 這是一席台灣風土的飲食對話,從土地長出的傳統風味,在你我的味覺習慣中,爬梳出彼此共有的文化記憶…… 這些從台灣風土長出的滋味,有米、有肉、有茶,各色料理養成了我們的味覺基礎,而那些鮮美、甘甜又讓人印象深刻的味道基底,在在顯示出由我們土地養成的各種飲食深層記憶。那記憶或許來自無窮盡的愉快飲食體驗,更是我們在這片土地上生活過的實感。跟著胡川安老師,從飲食考察的角度展開筆上吃播,一起來認識你我熟悉的台灣味背後的各種故事,透過文字想像在舌尖舞蹈,也探看各地風土成就出的不同飲食風情。一起來探看台灣風土滋養出哪些台灣味:❖米飯是日本料理的起點?也是台灣飲食文化的出發點?❖一到端午節總是要戰南北的粽子究竟有何差異?❖最深入每個人家中的鮮味是白斬雞?❖從早到晚都吃得到的彰化料理是爌肉飯?❖仙山而來的仙草到底有多「仙」? 台味說不盡,但還是要說,一開始就從土地說起。從米到白飯到各式鮮味與甘甜,每天理所當然,但別忘記其實得來不易……

各界推薦 【知味推薦】Hally Chen|飲食記錄作家吉雷米|台語節目主持人、文化觀察者李文成|《一歷百憂解》Podcast製播人曹銘宗|台灣文史作家鄭順聰|台文作家盧建彰|導演、作家謝仕淵|成功大學歷史學系副教授

作者介紹 胡川安 生活中的歷史學家,身於何處就書寫何處,喜歡從細節中理解時代、從生活中觀察歷史。在日本、巴黎、美國和加拿大生活過。由於興趣龐雜,大學雙修歷史與哲學,研究所於國立臺灣大學雙修考古學與歷史學,後取得加拿大麥基爾大學東亞系博士。曾任「故事:寫給所有人的歷史」網站主編、華文朗讀節策展人,目前為國立中央大學中國文學系助理教授。 編著十餘本書,著有《秦漢帝國與沒有歷史的人》、《和食古早味》、《絕對驚艷魁北克》、《東京歷史迷走》、《京都歷史迷走》、《權衡:孫子兵法教你亂世中的生存之道》、《餃子與味噌:流動的日本味》與《記憶台灣》二冊,編有《重新思考皇帝》、《故事臺灣史》四冊、《故事東亞史》二冊。

產品目錄 推薦序 道地台灣味,不得不考察/曹銘宗知味推薦/Hally Chen、吉雷米、李文成、鄭順聰、盧建彰、謝仕淵自序 了解台灣味,先了解台灣前言 從食物思考台灣的文化 PART 1 台灣米麵香01白飯──從米開始的飽足之旅02滷肉飯──無論南北都美味的肉汁與飯香03米粉──一股溫潤的懷舊氣味04鹹粥──一碗既複雜又簡單的美味05碗粿──不同地區,生出豐盛簡樸各異的滋味06米糕與油飯──糯米與山珍海味的巧妙搭配07粽子──連結到端午的記憶08切仔麵與擔仔麵──一碗麵,北中南的不同演繹09客家粄食──豐富米食的無限可能 PART 2 台灣鮮味10白斬雞──深入每個人家裡的單純美味11刈包──跨越東西文化的虎咬豬12貢丸──想吃點肉味時的彈牙調劑13烏魚子──冬季來自大海的禮物14黑白切──豐富多樣的百搭配菜15薑母鴨──從冬令進補轉化到歡聚時刻的鍋物16羊肉爐──中部、南部各有滋味的冬令特色17爌肉飯──從早到晚都吃得到的彰化在地味18雞肉飯──飄洋過海來台成為嘉義道地味19宜蘭菜──獨特風土帶出的獨特菜色20總舖師的辦桌菜──看見台灣宴席料理的豐盛美好21客家小炒──傳統中有創新的客家菜代表22牛肉麵──台灣發明的川味23肉圓──繽紛豐富的口感大集合24蚵仔煎──巷口夜市那熟悉的鮮香味25鹽酥雞──台式油炸的美味奧義 PART 3 台灣冰、茶與酒26台灣冰──從無冰到文明飲冰的小歷史27泡沫紅茶──珍珠奶茶的前世記憶28珍珠奶茶──從台灣走向世界的代表茶飲29啤酒──台灣「上青」的一味30台灣茶──茶鄉帶來的產業文化記憶31仙草──本應天上有的仙山產物32客家茶──逢客必有茶,關於東方美人的茶事

| 書名 / | 說不盡的台灣味 上冊: 風土滋養的印象台味 (限量親簽版 附豐盛台味透光書卡) |

|---|---|

| 作者 / | 胡川安 |

| 簡介 / | 說不盡的台灣味 上冊: 風土滋養的印象台味 (限量親簽版 附豐盛台味透光書卡):台味說不盡,但還是要說,一開始就從土地說起。從米到白飯到各式鮮味與甘甜,每天理所當然, |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 4719025012900 |

| 誠品26碼 / | 2682949810001 |

| 頁數 / | 264 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 19*13*1.7cm |

| 級別 / | N:無 |

| 適用年齡 / | 國中以上 |

推薦序 : / 道地台灣味,不得不考察

曹銘宗(台灣文史作家)

在台灣,把吃飯說成「考察」,我知道有兩個人,一個是我,一個是胡川安教授,而他勤跑田野,讓我望塵莫及。

胡教授因工作、旅遊去過很多地方,都會出入各種攤店、餐廳考察,他說非常辛苦,很多人笑他得了便宜還賣乖。但我了解箇中辛苦,他是為了研究飲食,才不得不吃、一吃再吃啊!

我跟胡教授的另一種共同點,就是喜歡研究歷史,我是記者出身的台灣文史工作者,他則是任教大學的歷史學博士,我們都善於探究飲食的歷史和文化。

胡教授這兩本新書《說不盡的台灣味》,分成「風土滋養的印象台味」、「多元兼容的流轉台味」,就是來自飲食考察加歷史研究的產物。

飲食文化的形成,涉及自然(地理、氣候、物種)及人文(族群、歷史、文化)條件。台灣以獨特的地質、地形及地理位置,擁有「生物多樣性」及「文化多樣性」,這是台灣飲食多樣化的由來。

‧台灣生物多樣性:台灣不但有各種地質、地形,還因為多高山而有各種氣候,又有不同溫度的洋流,並因在冰河期與歐亞大陸相連,而兼有海洋及大陸的生態資源。如此,台灣面積雖小,但物種甚多。

‧台灣文化多樣性:台灣從大陸來看是不遠的海島,從海洋來看是西太平洋近岸島鏈的中心,位在東海和南海之間,連接東北亞與東南亞。台灣本是南島語族原住民的部落社會,十七世紀以後逐漸成為以華人為主的移民社會,歷經荷蘭、西班牙、明鄭、大清、日本、中華民國等政權,自古以來就是人類族群活躍的舞台。

從歷史來看,台灣本是山海物產豐盛之島,先來後到的族群帶來各地的飲食文化,加上自由開放的社會引進世界的異國料理,在此不斷地傳承、匯集、融合,形成台灣飲食文化「多元混融」的特色,並以深厚底蘊展現創新活力。

台灣主要是華人社會,其引進的飲食文化,可從早期的明清閩粵移民,以及戰後的中國各省移民來談。明清的閩粵移民,從原鄉帶來與宗教、節慶、習俗相關的飲食文化,例如:宗教的供品形成「糕餅文化」、「素食文化」,宮廟與市場的周邊形成「小吃文化」,美食的分享與人情的共餐形成「辦桌文化」等,並與台灣物產交融,建構台灣傳統的飲食文化。

台灣本有漳州菜、泉州菜、潮州菜、客家菜,尤其福建省會的福州菜,更是中國八大菜系之一「閩菜」的主流,在台灣形成「台菜」(台灣料理)的基礎。戰後的中國各省移民,則帶來中國大江南北的飲食文化。這波移民不像明清時期主要來自閩粵,而是遍及全中國,因此豐富了台灣的多元飲食文化。

當時台灣有大量來自中國北方的麵食族群,加上因國際米價較高而在一九五四年推行「麵粉代米」政策,使這個南方米食海島也創造出了豐富的新麵食文化,包括後來揚名國際的牛肉麵或刈包等美食。

上述這些歷史背景,有助大家於了解「風土滋養的印象台味」所要訴說的故事。 / 食物不只是飽足,更是文化的載體與人情縮影。尤其台灣這樣的移民國家,一碗飯、一盤菜,時常蘊藏不同族群的文化交融。當「地方再生」淪為觀光包裝,飲食文化被「美食節」簡化成網路關鍵字的時代,作家深入田野,重構文化背後的真實脈絡,就顯得很可貴。

胡川安老師以「飲食文化」課為起點,化身飲食偵探,走訪路邊攤、家常菜、三星餐廳與食材產地,展開一場以味覺為經、田野為緯的文化書寫之旅。

《說不盡的台灣味》兩冊書分別聚焦「風土滋養」與「多元交融」。從滷肉飯、珍奶到辦桌菜,從在地食材的原味展現,到跨文化激盪出的新風貌。每一道料理背後,都是一代人的痕跡與生活敘事。

作者用自己的人生體察、記憶與味覺,感受台灣飲食不同地區的流變、風土的差異,以及其中交織的人情故事。透過他的輕快筆調和深入觀察,讓味道成為門道,帶你讀出台灣味的千滋百味。無論是研究者、料理人,還是單純愛吃的你,都能在這兩本書中找到台灣飲食豐富的趣味和魅力。

──Hally Chen(飲食記錄作家)

要了解台灣,就從一碗滷肉飯、一杯泡沫紅茶開始。在法國,我們習慣透過一餐來看待一個民族的文化;而在台灣,食物就是生活的全部。《說不盡的台灣味(上冊):風土滋養的印象台味》這本書,讓我重新感受到滷肉飯的鹹香與泡沫紅茶店裡的那個抽星座籤的青春記憶。

雖然我媽媽煮的料理非常好吃,可是每次離開台灣一星期,我就會開始想念滷肉飯。那是一種很奇妙的渴望,不是為了飽足,而是為了重新接上與這塊土地的連結。我曾問丈人、丈母娘滷肉飯的美味在哪,他們不約而同回答:「米。」不是滷汁,也不是肉,而是那碗飯的香氣與口感。這本書正寫出這個關鍵──台灣的米,是風土的體現。

書中從米飯談起,走進台灣人與土地的連結;從粥、碗粿、粽子,到牛肉麵與蚵仔煎,每道菜都是一段生活的語言。而那段寫泡沫紅茶的篇幅,更讓我聽見青春的回音。這不只是一本談吃的書,更是一本用味道說文化、記憶與土地的筆記。它讓我明白:味覺不只是感官記憶,更是通往故鄉的路。

──吉雷米(台語節目主持人、文化觀察者)

近年來幾乎所有關心台灣史的學者專家,都在努力尋找一個答案:如何讓我們印象中這些有趣、卻在大眾記憶裡生硬的故事,變得更加美味可口?

胡川安老師結合自身對美食的品味與台灣料理的熟稔,在過去幾年穿梭在不同城市、試圖幫這些融合大江南北的美味佳餚找尋它們的DNA,自米其林三星到路邊小吃,都有一段跟味覺一樣鮮甜可口的獨家歷史故事。

透過真切的觀察與文字,作家讓本來只是充斥笑聲與嘈雜的餐桌、車水馬龍的餐廳,成為了街頭巷弄、任何家戶都有的歷史博物館,讓美味之外更看見台灣四百年文化交織出的味蕾狂想曲。

──李文成(《一歷百憂解》Podcast製播人)

常常在台灣品嚐某道飲食時,因舌頭愉悅讓腦袋喚起記憶,口中胡亂道出:「我記得這是怎樣?但好像又不是這樣?到底是哪樣!」去查谷歌,叫喚AI,往往是一堆凌亂且不確定正確性的資訊。那就翻開《說不盡的台灣味》,這兩本是台灣飲食的小百科全書,有胡川安博士為你主講,先以自身的經歷如YT影片般帶領著你穿越不同的文化,走南闖北,無所不嚐。

其具備深厚的學識,強大的資料彙整能力,更有親身的品嚐、廣闊的交遊、全面的視野,告訴你這一系列飲食在台灣的發展──這是缺乏體驗、感情冷漠的AI所沒有的。更勝AI的,是這位饕客、學者、漫遊者三體合一的作家,文字平易,見解獨到,好讀好順又好懂,好客好吃好走踏,一道知識脈絡就此get!一本書把台灣味全都包起來!

──鄭順聰(台文作家)

胡川安這書寫得真好啊。我和妻都愛吃,交往的朋友,也多懂吃。過往廣告公司有個風氣,因為大家工作時間長,因此,為了慰勞員工,當主管的常常請吃飯,有時慶祝比稿成功,有時只是凝聚感情,加上要培養品味,好滿足客戶對廣告作品的要求,因此,通常會找好的餐廳、館子聚餐,一週吃上個幾次。於是,川安書中的館子,我多數吃過,在閱讀的時候,那環境的氣氛、菜色的滋味,都立刻重現面前,臨場感十足,真是非常棒且立體的讀書經驗。

但,我覺得,最精采的不是那食物菜色本身而已,而是後面的故事。我也會好奇,四平小館的酸菜白肉鍋怎麼來的?信義路那個離廣告公司很近的太和殿,說港星常去吃,那麻辣鍋又怎麼在台灣出現的?或者那個每隔一段時間,我們就想起一定要吃的米干,又是怎樣的來歷?

輕鬆愉快的語調,對故事的好奇,就是這本書的模樣,我讀來,就好像跟川安同桌,聽他一貫帶著遊戲般的笑容,卻道出食物背後的歷史,那總是讓我感到驚奇,並且深深著迷。飲食考察,十分辛苦,川安每天都得跑十公里好消耗熱量,我們讀這書,倒不至於得到過度的熱量,反而是咀嚼了熱力十足的故事,就請各位享受美食,又沒有負擔!

──盧建彰(導演、作家)

川安經常對自己南北奔波的飲食體驗,謂之「辛苦的考察」,這些讓人口水直流、羨慕不已的行程,如今出版為《說不盡的台灣味(上冊):風土滋養的印象台味》與《說不盡的台灣味(下冊):多元兼容的流轉台味》這兩冊書。

我們偶爾會在台南的餐桌上相遇,理解這個過程「果然辛苦!」,在各種誘人的美味裡,要穩住很不容易。

川安認為味覺評價經常似是而非,缺乏有系統方法,飲食經濟行銷語言過於淺顯,難以展現食材與廚藝交會的深刻層次。他因此主張要動用各種感官品嚐味道,也要能辨識存在於各種食材中的風土原味,才能將味道消化、內化成自己的一部分。於是餐桌上的川安,要吃要聞要問要聽,真的很忙碌。

我可以見證「飲食考察太辛苦」,各位讀者還是先讀書比較快!

──謝仕淵(成功大學歷史學系副教授)

自序 : 了解台灣味,先了解台灣

「吃飯了嗎?」朋友親人間的問候,就是台灣人的「How are you?」,也是開啟話題的方式。我們經常問:「什麼時候約吃飯?」這永遠都是親戚朋友們串起彼此、分享生活的絕佳邀約。餐桌是彼此聯繫的記憶,從家裡廚房餐桌,到路邊的小吃;飲食也是創意火花的開端,是社會運作的潤滑劑,是寫作的謬思。將味蕾化作文字,味道便成為門道。吃下去的成了消化,寫出來的變成了文化。

過去「飲食寫作」在寫作中多被視為「小道」。回顧台灣的飲食文學,如林文月、逯耀東等人,多另有研究與書寫主題,並非專攻飲食寫作。反而是近年台灣各種類型的飲食書寫越來越多,從線上媒體、報章雜誌和飲食文學,還有很多學術科普類的書籍,都讓飲食寫作的邊界更加擴大。

在如此多的台灣飲食文化書寫中,《說不盡的台灣味》的上冊「風土滋養的印象台味」,就是要表達台味說不盡,但還是要說。一開始就從土地說起,從米到白飯的過程,熱騰騰的米飯,每天理所當然,但我們忘記其實得來不易,而且每個台灣人熟悉的滷肉飯,背後竟然有如此多的故事。

由米開始,那些我們日常的米粉、鹹粥、碗粿、米糕、肉粽,似乎藏諸民間,隨手可得,但從北到南,一個小小的台灣,有如此的多樣性,像是端午節就一定要戰南北,台南鹹粥一漲價就成為報紙和網路媒體上熱傳的話題。當國宴納入了碗粿,以前將中國江浙菜系作為「官菜」的傳統就式微了。從土地開始的米,延伸出的各種食物,還有各種議題,反映出了我們對於族群的認同。

說起台灣味,「鮮」是關鍵,「鮮」不只是魚鮮,還有肉鮮,雞、豬、牛和羊,每個地方令人難以忘懷的,就在鮮味。

小時候我在鹿港度過童年,烏魚子、蚵仔和鰻魚就是生活的日常,冬天經常拿烏魚子當零嘴,聽起來是相當過分的一件事情,但那就是我們海口人的生活。 而且對於彰化人來說,爌肉飯和黑白切也是日常,但一定要用新鮮的台灣豬,才能夠將豬肉的每個部位都好好地享用。

隨著成長過程,我到了客家聚落和外省聚落,也去過嘉義和宜蘭,慢慢接觸過客家小炒、貢丸、牛肉麵,還有嘉義的雞肉飯,在不同的文化環境中還看到了白斬雞、羊肉爐和刈包。雖然是不同肉類,但對台灣人而言,肉的鮮味永遠是最重要的,即使不同族群到了台灣,鮮甜就是核心。

除了鮮甜,甘美也是重要的台灣味核心,而這就是台灣人喜歡喝飲料的原因,從台灣茶、仙草、啤酒、客家茶,還有延伸出來的冰品和飲料,台語中的「上青」,除了強調新鮮,還有那種進入喉嚨之後的回甘和暢快,身體也體驗到舒暢感。

從土地長出來的台味,有米、有肉、有茶,然後形成了我們的味覺基礎,延伸出無窮無盡的愉快飲食體驗。台味說不盡,在於愉悅,在於開心,在於我們在這塊土地生活的感覺。

導讀 : / 道地台灣味,不得不考察

曹銘宗(台灣文史作家)

在台灣,把吃飯說成「考察」,我知道有兩個人,一個是我,一個是胡川安教授,而他勤跑田野,讓我望塵莫及。

胡教授因工作、旅遊去過很多地方,都會出入各種攤店、餐廳考察,他說非常辛苦,很多人笑他得了便宜還賣乖。但我了解箇中辛苦,他是為了研究飲食,才不得不吃、一吃再吃啊!

我跟胡教授的另一種共同點,就是喜歡研究歷史,我是記者出身的台灣文史工作者,他則是任教大學的歷史學博士,我們都善於探究飲食的歷史和文化。

胡教授這兩本新書《說不盡的台灣味》,分成「風土滋養的印象台味」、「多元兼容的流轉台味」,就是來自飲食考察加歷史研究的產物。

飲食文化的形成,涉及自然(地理、氣候、物種)及人文(族群、歷史、文化)條件。台灣以獨特的地質、地形及地理位置,擁有「生物多樣性」及「文化多樣性」,這是台灣飲食多樣化的由來。

‧台灣生物多樣性:台灣不但有各種地質、地形,還因為多高山而有各種氣候,又有不同溫度的洋流,並因在冰河期與歐亞大陸相連,而兼有海洋及大陸的生態資源。如此,台灣面積雖小,但物種甚多。

‧台灣文化多樣性:台灣從大陸來看是不遠的海島,從海洋來看是西太平洋近岸島鏈的中心,位在東海和南海之間,連接東北亞與東南亞。台灣本是南島語族原住民的部落社會,十七世紀以後逐漸成為以華人為主的移民社會,歷經荷蘭、西班牙、明鄭、大清、日本、中華民國等政權,自古以來就是人類族群活躍的舞台。

從歷史來看,台灣本是山海物產豐盛之島,先來後到的族群帶來各地的飲食文化,加上自由開放的社會引進世界的異國料理,在此不斷地傳承、匯集、融合,形成台灣飲食文化「多元混融」的特色,並以深厚底蘊展現創新活力。

台灣主要是華人社會,其引進的飲食文化,可從早期的明清閩粵移民,以及戰後的中國各省移民來談。明清的閩粵移民,從原鄉帶來與宗教、節慶、習俗相關的飲食文化,例如:宗教的供品形成「糕餅文化」、「素食文化」,宮廟與市場的周邊形成「小吃文化」,美食的分享與人情的共餐形成「辦桌文化」等,並與台灣物產交融,建構台灣傳統的飲食文化。

台灣本有漳州菜、泉州菜、潮州菜、客家菜,尤其福建省會的福州菜,更是中國八大菜系之一「閩菜」的主流,在台灣形成「台菜」(台灣料理)的基礎。戰後的中國各省移民,則帶來中國大江南北的飲食文化。這波移民不像明清時期主要來自閩粵,而是遍及全中國,因此豐富了台灣的多元飲食文化。

當時台灣有大量來自中國北方的麵食族群,加上因國際米價較高而在一九五四年推行「麵粉代米」政策,使這個南方米食海島也創造出了豐富的新麵食文化,包括後來揚名國際的牛肉麵或刈包等美食。

上述這些歷史背景,有助大家於了解「風土滋養的印象台味」所要訴說的故事。

內文 : 烏魚子

──冬季來自大海的禮物

小時候住在鹿港,祖父養鰻魚外銷日本,所以從小除了鰻魚粥,也沒有什麼好吃的(咦?)。

後來北上,祖母帶鰻魚給我,會烹飪鰻魚的專家一定是現殺現煮。祖母從鹿港帶好多隻活跳跳的鰻魚放在浴缸,有時候半夜上廁所,鰻魚跑出來在浴室逃竄,嚇死我了!

但長期吃鰻魚,我從小到大還沒蛀過牙。若是硬要問我們這種海口人平常還能吃什麼,冬天家家戶戶都有的就是成排成排的烏魚子。我們吃烏魚子沒有在切片的,直接從架上剝一大塊當零食吃(烏魚子當零食?)。

如果要吃飽,就會醃點蝦猴,這種潮間帶才能捕獲的海蛄蝦在鹿港天后宮前有很多攤子都有在賣。蝦猴冬天盛產,無法養殖,所以產量也越來越少。一般外面用炸的都是公的,在家用醃的會是帶卵的母蝦猴。早年吃得比較鹹,吃一隻蝦猴就可以配一碗飯。

從小就在鹿港進行飲食考察,後來小叔叔娶媳婦,喜宴上吃的果然都是海口人習慣的口味,一開始就是烏魚子、九孔、鮑魚的拼盤。

烏魚本來在東海和長江出海口生長,大約在冬至前後,隨著台灣西海岸的洋流而下,沿著台灣的西海岸產卵。

烏魚子主要透過鹽漬或日曬而成。義大利人也吃烏魚子,但他們會裹進蜂蠟中熟成,台灣目前也有人製作類似的烏魚子。有些店家會取出新鮮的烏魚子,直接煎煮。

日本人的烏魚子做法不同,每個地方略有差異,我有看過用清酒浸泡製作的烏魚子,先清洗和鹽漬,不是用日曬的方式,而是冷藏後再浸泡於清酒中,之後乾燥、冷藏、浸泡反覆持續十幾天,在室內低溫熟成,沒有陽光曝曬的油耗味,比較符合日本人的味覺習慣。而且日本人吃烏魚子還有「溏心」的做法,抹上酒,灑上一點糖,就會在表層形成脆皮的糖衣,甜味配上烏魚子的鮮味,是相當豐富的口感。

宴客時候的冷盤,一開始都會先上烏魚子,這股海味有著澎派的感覺,而且烏魚子通常和九孔或鮑魚一起作為前菜拼盤,有著「結合」的豐盛感受。以往烏魚子的取得較為困難,1980年代以後,人工養殖發展蓬勃,烏魚子、九孔越來越多作為辦桌料理上的菜色。烏魚子後來還出現在總統國宴上,漸漸成為代表的菜色。

烏魚子在日本

烏魚子的醃漬產品,在日本被稱為「唐墨(Karasumi)」,跟代表平民食物的鯡魚魚卵「數子」不同。烏魚子是上貢給貴族的珍貴食材,日本有句話嘲笑東北人以為唐墨指的是寫字用的墨:「以為買唐墨要到文房。」連唐墨都不知道,還以為是書法用具。

唐墨在十六到十七世紀成為貴族間的贈品,有紀錄顯示1588年長崎的代官上貢唐墨給即將征韓的豐臣秀吉。1675年,長崎知名的商店高野屋開始試做唐墨,成功後上貢給將軍。

日本人對於食用魚卵有很強烈的宗教和文化的意義。鯡魚魚卵所做成的「數子」晶瑩剔透,有多子多孫的意涵;烏魚則帶有出世的意義。從詩句中來看,日本人很早就對烏魚的生命週期有深刻的看法,從魚苗、幼魚、青年魚、三歲以上的成魚,以及老魚,每階段都有不同的稱呼,在冬季是消災的重要魚類。

烏魚子在台灣

在台灣,送禮用烏魚子當伴手禮也相當大氣。

從文獻上來看,捕烏魚子可以追溯到荷蘭和鄭成功時代。冬至時期捕烏魚的時候會發出旗幟,捕獲烏魚的回來必須繳納稅金。烏魚被稱為「信魚」,被認為是上天贈與漁民過冬的食品。在烏魚季的時候,漁民會用豬肉、雞肉等三牲祈求漁獲豐收。

日治時期,日本人發現台灣的烏魚產量很大,而且當時日本國內的人口過剩,有計畫向海外移出,於是開始進行漁業移民。從明治41年到44年(1908-1911)開始漁業移民,選了厝港(今桃園市大園區)、東港、公司寮(今後龍)、鹿港、蘇澳、蟳廣澳(恆春)等六個港口,移民主要來自日本的九州和四國。

日本的移民改變了台灣烏魚子的做法,同時也進行了烏魚子的研究,比較長崎和台灣烏魚子的優劣。當時都覺得台灣烏魚子的魚卵柔軟且大型。有日本學者在魚汛期間到台灣研究,發現日台兩地的魚種一樣,但魚群洄游的成熟期不大相同。

本來每年冬至前後十天是捕烏魚的季節,以往都是野生的烏魚。烏魚從魚苗到結卵要兩到三年時間,對養殖業者而言時間較長會有風險,但1980年之後,台灣內銷和外銷烏魚子的市場都擴展了。在水產專家和養殖戶的共同努力下,開發出專用飼料,改善製作烏魚子的技術,將養殖烏魚子從野生的次級品變成了高級美食,讓更多人也可以享受到烏魚子的美味。

最佳賣點 : 台味說不盡,但還是要說,一開始就從土地說起。

從米到白飯到各式鮮味與甘甜,每天理所當然,

但別忘記其實得來不易……