山徑與大文明 (電子書)

| 商品描述 | 山徑與大文明 (電子書):【美國國家戶外圖書獎】【西北太平洋圖書獎】【薩羅揚國際寫作獎】書評譽為足以與《槍炮、病菌與鋼鐵》賈德.戴蒙比肩,獲選多家媒體、眾多類別的 |

|---|

| 商品描述 | 山徑與大文明 (電子書):【美國國家戶外圖書獎】【西北太平洋圖書獎】【薩羅揚國際寫作獎】書評譽為足以與《槍炮、病菌與鋼鐵》賈德.戴蒙比肩,獲選多家媒體、眾多類別的 |

|---|

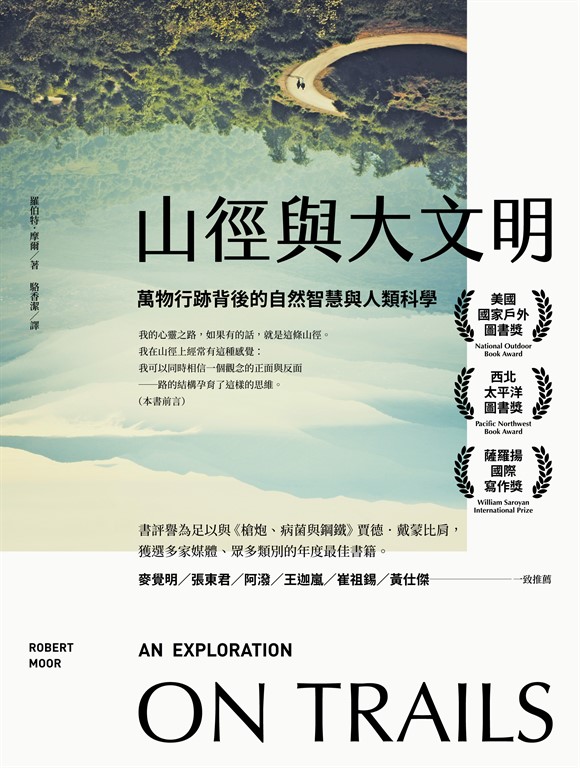

內容簡介 【美國國家戶外圖書獎】【西北太平洋圖書獎】【薩羅揚國際寫作獎】書評譽為足以與《槍炮、病菌與鋼鐵》賈德.戴蒙比肩,獲選多家媒體、眾多類別的年度最佳書籍。(本書第一版名為《路:行跡的探索》,內容無增修,請避免重複購買)******歷史、昆蟲學、地質學、物理學,甚至系統理論……一趟健行如何引領他踏入眾多知識領域的祕境,從而窺見各種「路徑」背後蘊含的深奧智慧?「路,從何而來?為什麼有些路與時俱進,有些日漸凋零?是什麼讓我們走既有的路?又是什麼,讓我們開創新徑?」那年,摩爾獨自在阿帕拉契山徑健行,看著腳下的路不斷往後退去時,心中生起這些疑問。在大量閱讀各領域文獻,發現當中密密麻麻的「路徑」後,他重新踏上旅途。在接下來的七年,他走訪各種地形、探訪各界專家,希望從各種專業領域中,找到共同的真理。.他造訪紐芬蘭島,探訪地球上最古老動物留下的移跡化石,希望揭曉「動物最初為什麼開始移動」,從而解答:遠古異世界如何轉變成今日的大自然?・他調查單細胞生物乃至螞蟻和天幕毛蟲等昆蟲的研究,搞清楚這些生物如何藉由打造道路網絡,來彼此溝通,進而提升群體行動的智慧。・他藉由實際觀察、放牧和打獵,跟隨大象、綿羊、鹿等的腳步,了解牠們的行動模式,以及人類對牠們的獵捕、圈養與研究如何形塑人類自身的發展。・他探究古代人類社會如何利用步道網連接地貌,這些步道又如何跟語言、傳說和記憶等文化絲線緊密交織。・他追溯到歐洲人最初殖民美洲的年代,探尋阿帕拉契山徑與其他現代山徑的曲折起源,並探究這類「非我」世界為何深深吸引著現代人。・他從現代交通系統與通訊網絡如何取法古道,到國際阿帕拉契山徑的概念提出與進展,探討我們對於與土地、與他人之連結的需求與困惑。「我的心靈之路,如果有的話,就是這條山徑。我在山徑上經常有這種感覺:我可以同時相信一個觀念的正面與反面——路的結構孕育了這樣的思維。」(本書前言)這本書是累積多年研究與長途行走的成果,結合作者的冒險與科學、歷史和哲學等面向的紀錄,深入探索「路徑」如何幫助我們理解周遭世界。(更詳盡的內容介紹可參閱目錄引文)

作者介紹 【作者簡介】羅伯特.摩爾(Robert Moor) 羅伯特.摩爾曾為《紐約時報》與《紐約客》、《紐約》、《哈潑》、《戶外》、《GQ》和《n+1》等眾多雜誌撰稿、榮獲許多雜誌獎項,也是米德爾堡環保新聞補助計畫補助金的得主,目前他定居於加拿大卑詩省的半月灣。【譯者簡介】駱香潔 清華大學外語系,輔仁大學翻譯學研究所,專事中英翻譯,譯作包括《大腦獵奇偵探社:狼人、截肢癖、多重人格到集體中邪,100個讓你洞察人性的不思議腦科學案例》、《我就亂!處變不驚的免整理魔法》、《美食怪奇物語》、《葡萄酒宅神:我在侍酒師世界臥底學到的事》與《心情之書:擺脫爛情緒泥淖,我的美好生活要訣》等書。賜教信箱:[email protected]

產品目錄 ◎前言我發現一條路的精神,在於它們如何根據使用者的需求持續演化。在深山野嶺待了將近半年後,城市在我看來既神奇又恐怖——僵硬死板、到處有故障的東西。山徑讓我知道好的設計是善於變通的,它們滿足了權衡效率、彈性變通與持久耐用的共同需求。它們愈來愈平順,也愈來愈堅固;它們會轉彎,但不會壞掉。在困惑的時代裡,當老方法似乎都走入死胡同,我們應該低下頭,仔細思索踩在我們腳下、經常為人忽略的智慧。◎第一章 造訪紐芬蘭島後,這一路上我爬過山,在河裡游過泳,品嘗過冰山的味道,在野地裡露過營,也睡過陌生人的沙發,為的是去誤解角探訪地球上最古老的路:移跡化石。那些迂迴曲折的痕跡,據信是由地球上已知最古老的動物埃迪卡拉生物群所留下,發現者亞力克斯想要藉由它們解答:動物為什麼開始移動?這問題的答案,有助於解答更宏觀的問題:遠古時由果凍似的無腦生物組成的異世界,如何轉變成我們熟知的大自然?◎第二章生物智慧光譜的一端是內在智慧,一端是外在智慧。黏菌是單細胞形成的蔓延團塊,卻能憑藉偽足留下的黏液痕跡,複製出現代鐵道系統那樣巧妙的配置。天幕毛蟲是完美跟屁蟲,落單時徹底無助,但飢餓能驅動領頭的毛毛蟲捨棄舊路,找到愛吃的樹葉。單獨一隻螞蟻非常蠢笨,但蟻群的行為卻極為聰明,如今科學家已明白這歸功於牠們擁有聰明的系統——「路」是動物藉以溝通的強大外在智慧,甚至啟發我們開發各種高效率系統。◎第三章動物雜居一處,相互依存,在最重要的生存需求互相重疊的地方,必然會出現道路——而人類也沒有被排除在這種協作過程之外。研究動物的智慧,使得我們的智慧也變得更豐富,我們或許無法理解其他動物的心思,但可以解讀牠們留下的路徑。人類已學會用三種方式和其他物種建立共感:研究動物、與牠們一起生活,以及因為獵殺而了解。我決定花點時間,把觀察、放牧與狩獵這三種最古老的跨物種溝通方式,都體驗一次……第一部 觀察第二部 放牧第三部 打獵◎第四章歷史學家馬歇爾致力於保護地圖上的線條,而找到從未變動的切羅基古道,能使往步道兩側延伸約四百公尺的土地依法受到保護,直到完成適當考古調查。好友沃克知道對多數阿拉巴馬州人來說,野外不是許多都市環保人士想的像個超脫世俗的生物多樣化聖殿,而是誕生地、補給站,是保留當地傳統的地方。他力勸馬歇爾將訴求從保護瀕危物種,改成保護當地傳統。:「任何訴求都要放在個人的框架裡才行。」人們愈是了解自己的根,對土地的感情就愈深,自然會挺身捍衛自己的土地。◎第五章一八四六年梭羅攀登卡塔丁山,返程行經的焦原一地令他覺得狂野得極美,深感敬畏。一九二○年富翁巴克斯特攀登此山亦大受感動,誓言保護它「永遠不被馴服」,不只自掏腰包購入土地設立州立公園,還成功阻擋改造成觀光勝地的計畫。卡塔丁山的歷史很有代表性,說明野外一直是人類的智謀、遠見和壓抑的直接結果。歷史學家羅德里克.納許寫道:「是文明發明了野外。」工業化興起後,連赫胥黎這樣討厭野外的人也終於明白「如果不參與也不生活在由動物與植物、土地與星辰季節建構的非人造世界裡,這樣的人是有殘缺的。他無法對非我感同身受……」這是我看過最簡潔的野外定義:非我。在我們尚未用自身形象重塑的地方,藏著某種深刻而古老的智慧。◎第六章創新往往讓我們有能力更快、更直接地抵達目的地。然而就如人類學家提姆.英格德指出的,我們不再徜徉於無邊無際的大地,體驗的世界愈來愈像「節點與連接器」構成的網路。與土地日漸疏離讓我們升起一股失落感。火車頭剛誕生時,起初為了恢復人類與環境之間的連結,我們建造了更多山徑。國際阿帕拉契山徑的定位是什麼?要回答這個問題我們得先釐清:這條山徑滿足什麼渴望?我沿著這條山徑從緬因州走到紐芬蘭、冰島與摩洛哥,過程中,漸漸明白這條山徑企圖解開的,是我們對規模與相互連結的困惑。◎結語艾伯哈特或許可說是終生健行客的代名詞,據說他第一次全程走完國際阿帕拉契山徑後,就捐出全數財產,然後幾乎留在路上過日子。我跟他在公路上會合後一起健行,途中發現他也欣賞人造環境,想法算是相當先進的環境哲學觀念。像威廉.克羅農這樣的後現代環境學者近年推翻了繆爾與梭羅的觀點,指出把自然環境視為與人類文化截然不同的世界,是空洞且極度無用的,把「自然」跟「好」畫上等號甚至會帶來問題:說某事很自然等於說它「不可或缺、沒有商量餘地」,這使我們無法進行有意義的討論。◎作者的話◎致謝

| 商品名 / | 山徑與大文明 (電子書) |

|---|---|

| 簡介 / | 山徑與大文明 (電子書):【美國國家戶外圖書獎】【西北太平洋圖書獎】【薩羅揚國際寫作獎】書評譽為足以與《槍炮、病菌與鋼鐵》賈德.戴蒙比肩,獲選多家媒體、眾多類別的 |

| 誠品26碼 / | 2683039924004 |

| 頁數 / | 561 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

| 檔案格式 / | EPUB流式(6MB) |

| 檔案匯出格式 / | EPUB 提供 Adobe DRM |

最佳賣點 : 【美國國家戶外圖書獎】【西北太平洋圖書獎】【薩羅揚國際寫作獎】

書評譽為足以與《槍炮、病菌與鋼鐵》賈德.戴蒙比肩,

獲選多家媒體、眾多類別的年度最佳書籍。

(本書第一版名為《路:行跡的探索》,內容無增修,請避免重複購買)

******

歷史、昆蟲學、地質學、物理學,甚至系統理論……

一趟健行如何