臺灣的紋理2 (電子書)

| 商品描述 | 臺灣的紋理2 (電子書):——在這個世界級的實驗室,人文經濟產業以何姿態嵌入全球?——★11種路徑交織,形成自己與世界的紋理★★氣候變遷下,如何留住山林留住人★紋理是 |

|---|

| 商品描述 | 臺灣的紋理2 (電子書):——在這個世界級的實驗室,人文經濟產業以何姿態嵌入全球?——★11種路徑交織,形成自己與世界的紋理★★氣候變遷下,如何留住山林留住人★紋理是 |

|---|

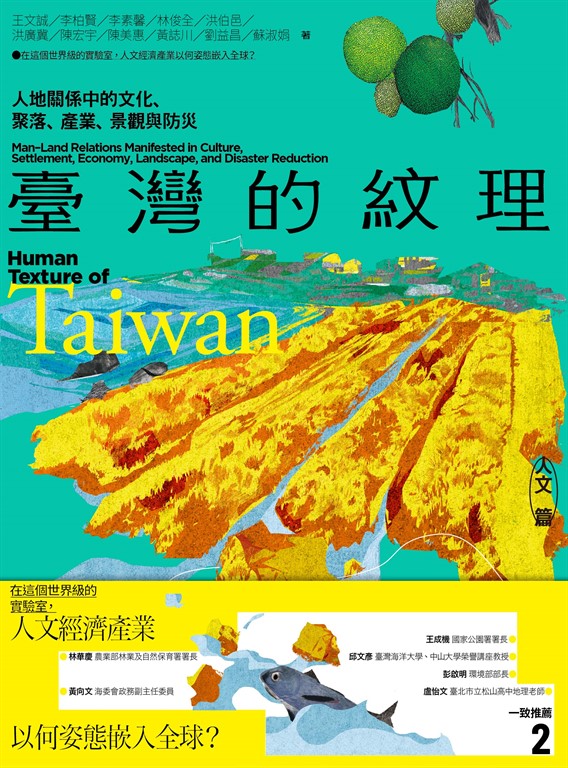

內容簡介 ——在這個世界級的實驗室,人文經濟產業以何姿態嵌入全球?——★ 11種路徑交織,形成自己與世界的紋理 ★ ★ 氣候變遷下,如何留住山林留住人 ★紋理是對於刻畫在地景上的痕跡的詮釋,包含自然與人文。本書延續《臺灣的紋理1:自然篇》,轉回人類生活本身,深刻觀看地景背後人與自然的關係,指出全球格局與在地發展如何息息相關,包括貿易、林業、礦業、農業、高科技產業、文化資產、里山經濟、氣候變遷等,各種歷史糾結被真實說出,至今仍不斷作用於島嶼。兩大脈絡,一是人與環境作用下的歷史經濟文化活動,二是加入氣候變遷因素後的災害預警與未來生存指引。經濟是驅動地景變遷最劇烈的因素,從馬克思到皮凱提皆強調世界地景是為經濟所支配。本書拆解此複雜且充滿挑戰的課題,談水文與山區農業的關係;臺灣森林的特殊性以及日治時期的林業史如何形塑了生態系與臺灣史;曾為東亞第一金都的金瓜石以及九份、水湳洞的礦業變遷;風土流轉下高山蘋果與臺灣茶如何形成貿易路徑;臺灣高科技半導體產業如何以造山運動詮釋等。在這個世界級的實驗室中,地方紋理被塑造出來,來自社區網絡、地方特色、山林生活。織就了奇蹟,也充滿災害,顯示環境為不馴的主體。在氣候變遷的衝擊下,尋求韌性共處的生存方法,才能留住山林留住人。11種路徑製繪當代重要人文知識成果,充滿張力與矛盾。臺灣的紋理是自然地景,更是土地、歷史與世界連結的痕跡。其本身不但是結果,也是過程。我們一直在創造它們,也被重塑,然後形成自己與世界的紋理。(本書與《臺灣的紋理1:自然篇》為系列作品)

作者介紹 作者簡介王文誠 臺灣師範大學地理學系教授兼系主任,獲英國曼徹斯特大學規劃暨景觀學院博士學位。曾受邀擔任芬蘭赫爾辛基經濟學院、加拿大卑詩大學與西蒙菲莎大學,以及德國漢堡大學講座教授。擔任海洋科學前瞻研究期刊副編輯。研究專注於環境與發展的人地關係網絡,出版《淺山生態系服務:治理、前瞻與永續》及《關係經濟地理:臺灣科學園區的發展、轉變與調適》等著作。李柏賢 臺灣大學園藝暨景觀研究所景觀休憩組碩士,地理環境資源研究所博士肄。現職棲地田野傳習所、草圖意識設計工房總監。長期關注社會設計與地方規劃,近年進駐瑞芳區的金水鑛山,專注探究實作及田野專題式學程,建構與地方共生的地方學轉譯工作,投入文資保全與地方創生實踐。期許自己的每一步都能踏實地走在讓臺灣更美好的道路上。李素馨 臺灣師範大學地理學系教授,美國賓州州立大學公園與遊憩管理博士。研究專注於環境與景觀規劃設計、遊憩行為學及社會學、資源保育與產業開發之衝突管理、婦女休閒議題與性別空間研究等。曾任中華民國景觀學會、戶外遊憩學會、世界休閒協會臺灣分會理事長,著有《景觀設計元素》、《行為觀察與公園設計》、《休閒遊憩行為》、《女性休閒》等書。林俊全 畢業於臺灣大學地理系、地理研究所、英國倫敦大學國王學院。主要研習地形學、地表作用與地形災害。於1991年獲得博士學位後,回到臺灣大學教授地形學,共37年半。對地景保育、地質公園、國土監測等工作持續多年努力,其間出版地景保育通訊達30年(1995-2025)。洪伯邑 臺灣大學地理環境資源學系教授,關心食物與農漁業、自然與社會、邊界與移動,編有《尋找台灣味》、《田野敲敲門》、《田野敲敲門2》等書,主持全台語Podcast《台灣話、台灣味》。洪廣冀 臺灣大學地理環境資源學系副教授。哈佛大學科學史博士。專注於科學史、環境史與博物學領域,包括以科技與社會、科技史等角度來處理資源管理、人地關係、環境變遷、地理學知識的性質等地理學的關鍵議題。致力於學術推廣,跨足研究、策展與寫作。陳宏宇 陳美惠 黃誌川 劉益昌 蘇淑娟

產品目錄 序 歷史文明與自然環境影響,我們在動態紋理中尋路/林俊全Part1 人地‧共感——演進之島01 臺灣的人類世 是什麼/劉益昌引言 人類和他所造成的人類世1 人和自然共存的階段:從舊石器時代到10世紀2 人類初步改變自然:17到18世紀3 人類大規模改變自然:19世紀4 人類全面改變自然:20世紀至今Part2 自然‧能量——多變之島02 臺灣地景的美麗與破碎:變動下的地表作用與災害防治/林俊全引言 地景多樣性與災害俱存1 動態臺灣:內外營力的作用與轉換2 切割大地的手3 大地的疤痕4 人類世的思索與作為‧讀景素養是避災的積極作為03 臺灣的水文地形紋理:從社會—生態系統觀點看水文地形作用的特性/黃誌川引言 會擴散的地景1 什麼是社會—生態系統?2 水文地形作用如何與地景、生態、人類生活交互影響(1)暴雨、山崩、地震——關於物理侵蝕的影響(2)岩石風化是吸碳還是排碳?——溫暖氣候與破碎地層作用下的化學風化(3)一切都是氮的問題?——營養鹽傳輸與生態失衡‧地景解析可以了解生態系統的全貌Part3 林鑛‧晶片——經濟之島04 當綠之列島遇上福爾摩沙:日本帝國統治下的臺灣林業(1895-1945)/洪廣冀1 東亞最美麗的森林 2 臺灣森林的起源 3 以啟山林 4 從封禁至開放 5 求知識於世界 6 追求永續 7 失落的福爾摩沙 8 文明開化 9 進步的日本人,保育的模範生 10 臺灣之恥? 11 山林課的誕生 12 臺灣林業的藍圖 13 蕃地開發調查 14 森林遊憩的發展 15 戰爭與臺灣林業的起飛 16 林業體制的再調整 17 帝國暮色 18 尾聲05 織在地質與地景之間:金水鑛山的礦業紋理/李柏賢引言 以金為名,轉譯時空的厚度與層理1 織在地質與地景之間的紋理(1)鑛山的自然與生活軸帶 (2)開啟新文化紋理路徑2 時空布局與交疊(1)日治與臺金時期 (2)後礦業文資保全時代3聚落裡的人間糾結(1)在地教授 (2)自由尋金人 (3)神靈照看4 「之間」的演進06 全球紋理下的臺灣經濟地理——嵌入、地景與經濟活動的空間動態/王文誠引言 地景中的經濟紋理:經濟地理的意義1 世界經濟地理的紋理與大循環——工業革命至今的全球經濟發展地景動態(1)工業革命:1760—1830年代(2)蒸汽機與鐵路時代:1830—1880年代(3)鋼鐵、電力與重工程時代:1880—1930年代(4)福特主義—石油、汽車與量產時代:1930—1980年代(5)資訊與通信時代:1980年代至今2 臺灣經濟地理的紋理:開始長出自己的根(1)從農到工 (2)三大產業區域 (3)特區化3 從三位一體分析臺灣如何嵌入全球經濟地理版圖4 臺灣繪製出自己的特色高科技紋理(1)政府主導 (2)歷史與地理的偶然 (3)高科技產業的在地鑲嵌 (4)次微米的空間意義5 造山運動與半導體產業的交織‧刻畫在土地上的經濟紋理Part4 環境‧共融——芳菲之島07 泥岩惡地的人地關係紋理/蘇淑娟引言 沃野之邑,惡地傳奇1 西南泥岩地區的地與人2 從泥岩長出來的生活地景(1)二仁溪流淌的紋理與生機 (2)農塘作為調適地景的興落與生態價值 (3)水塘、曲流、山羊、道路 (4)生態系中一個都不能少3 常民生活記憶:總是因為自然(1)竹生活與文化:放流竹 (2)劇場、童謠、引路人 (3)連結過去與未來:臺28線、大崗山步道4 泥火山的美麗與哀愁——如何明智利用環境‧月世界觀光的當代版:惡地紋理,韌性所塑08 時空揉捻出的滋味——臺灣味的風土流轉/洪伯邑引言 氣息與記憶形塑的風景1 風土與臺灣味:流動的風,根著的土2 臺灣的高山蘋果:從臺灣外到臺灣內的風土流轉3 臺灣茶:從臺灣內到臺灣外的風土流轉4 風土流轉下的臺灣味‧我口中的滋味09 留住文化與人的山林生活:里山根經濟/陳美惠引言 永續發展從森林開始1 從生物多樣性到氣候變遷之政策計畫與里山行動2 里山根經濟結合社區林業2.0:因應生物多樣性與氣候變遷3 進入社區林業2.0:啟動里山永續的生態旅遊故事(1)墾丁社頂部落 (2)滿州鄉里德社區 (3)社區參與保護區經營的新里程4 與森林共生的林下經濟5 因應氣候變遷、糧食安全考量的家庭農園‧根經濟軸帶發展,留住山林留住人10 共感的地景:臺灣觀光遊憩區的地景閱讀與再現/李素馨引言 感到幸福的紋理風景1 大歷史下全球移動的景觀演變(1)場所精神 (2)從荒野到城市 (3)全球休閒旅遊的起源與價值 (4)移動的景觀2 共感:閱讀地方遊憩地景的N種方式3 地景再現:景區永續發展與生態規劃設計4 創造地景:地方化的空間生產與文化治理‧未來觀光旅遊的挑戰:智慧、永續、健康Part5 韌性‧再生——機會之島11 多變環境下的島嶼生存方式:臺灣的地質災害與預警/陳宏宇引言 與自然的融合之道1 山水大地的美麗與殘酷:地質災害2 極端氣候不極端:豐枯熱寒無定時3 災害應變4 防災的時代演進:科技時代來臨‧緊急一刻!防災使命跋 探索的起點/林俊全

| 商品名 / | 臺灣的紋理2 (電子書) |

|---|---|

| 簡介 / | 臺灣的紋理2 (電子書):——在這個世界級的實驗室,人文經濟產業以何姿態嵌入全球?——★11種路徑交織,形成自己與世界的紋理★★氣候變遷下,如何留住山林留住人★紋理是 |

| 誠品26碼 / | 2682960405002 |

| 頁數 / | 503 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

| 檔案格式 / | EPUB流式(55MB) |

| 檔案匯出格式 / | EPUB 提供 Adobe DRM |

最佳賣點 : ——在這個世界級的實驗室,人文經濟產業以何姿態嵌入全球?——

★ 11種路徑交織,形成自己與世界的紋理 ★

★ 氣候變遷下,如何留住山林留住人 ★

紋理是對於刻畫在地景上的痕跡的詮釋,包含自然與人文。本書延續《臺灣的紋理1:自然篇》,轉回人類生活本身,深刻觀看地景背後人與自然的關係,指出全球格