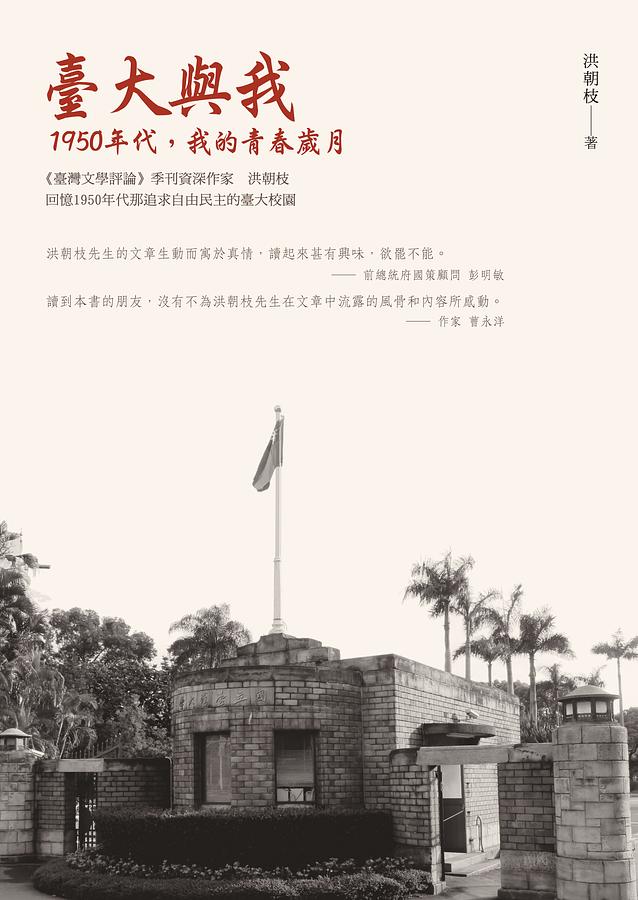

臺大與我: 1950年代, 我的青春歲月

| 作者 | 洪朝枝 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 臺大與我: 1950年代, 我的青春歲月:●《臺灣文學評論》季刊資深作家──洪朝枝,回憶戒嚴時期,那渴望衝破禁錮,追求自由民主的臺大校園!●大量重要的第一手史料!1950年 |

| 作者 | 洪朝枝 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 臺大與我: 1950年代, 我的青春歲月:●《臺灣文學評論》季刊資深作家──洪朝枝,回憶戒嚴時期,那渴望衝破禁錮,追求自由民主的臺大校園!●大量重要的第一手史料!1950年 |

內容簡介 ●《臺灣文學評論》季刊資深作家──洪朝枝,回憶戒嚴時期,那渴望衝破禁錮,追求自由民主的臺大校園!● 大量重要的第一手史料!1950年代,臺大的環境與氛圍正是臺灣社會的小縮影,傅斯年校長建立的「學術自由,校園自主」面臨嚴酷的考驗!作者於1952年~1956年在臺大外文系渡過四年的大學時光。當時,因為國民政府從中國大陸撤退來臺,許多名教授匯集到臺大校園:傅斯年、錢思亮、陳大齊、曾約農、英千里、方東美、黎烈文、趙麗蓮、臺靜農、吳相湘、傅啟學、沈剛伯。本書記述了此時臺大校園和教育的環境,例如:被稱為臺大一景的「沈剛伯的頭髮」;追憶夙夜匪懈、事必躬親的傅斯年校長猝死時,臺大停課一天,並下半旗致哀;除了任教於臺大,更因為主持電台英語節目而家喻戶曉的趙麗蓮先生;新生入學註冊要繳交保證書,保證「該生過去不曾,現在沒有,將來不會加入匪黨組織」;教官強迫學生加入救國團,期末考憑團證領取必修的軍訓課考卷。凡此種種皆為臺灣社會的小縮影,1950年代是臺灣歷史上很不一樣的時代,當時瀰漫著「小心!匪諜就在你身旁」的氛圍。到底當時臺灣的社會風氣和臺大校園的環境是如何呢?就待讀者翻閱本書,一窺究竟。

各界推薦 ◎聯合推薦前總統府國策顧問/彭明敏作家/曹永洋

作者介紹 ■作者簡介洪朝枝一九三三年出生於澎湖馬公。讀日本國民學校至五年級,終戰後讀馬公中學初、高中。大學時自習日文,選修法文。一九五六年臺大外文系畢業。曾任馬公中學英文教師,後轉任高雄女中英語教師以迄退休。因服預官役時常發表「反動言論」贏得「奧斯卡」綽號(Oscar美俚,左輪手槍之意)。後來寫有關二二八及臺灣前途文章大都以此為筆名。

產品目錄 推薦序一/彭明敏推薦序二/曹永洋自序「臺大與我」緣起臺大四年 過眼雲煙「想當然耳」,不當然是雖世殊事異 何妨談談愛,讓我們飛出去吧未靠岸的船年輕時的古戀歌/Vieille chanson du jeune temps懷念 黎烈文教授追思 方東美教授臺大一九五二??自由中國最後一盞燈懷念省立馬公中學周潤岐老師後記附錄一:憶臺大師長/張琴虎附錄二:臨別贈言/趙麗蓮回響

| 書名 / | 臺大與我: 1950年代, 我的青春歲月 |

|---|---|

| 作者 / | 洪朝枝 |

| 簡介 / | 臺大與我: 1950年代, 我的青春歲月:●《臺灣文學評論》季刊資深作家──洪朝枝,回憶戒嚴時期,那渴望衝破禁錮,追求自由民主的臺大校園!●大量重要的第一手史料!1950年 |

| 出版社 / | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| ISBN13 / | 9789869363099 |

| ISBN10 / | 9869363091 |

| EAN / | 9789869363099 |

| 誠品26碼 / | 2681408009000 |

| 頁數 / | 164 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 【「臺大與我」緣起】

許多晚輩對我求學時代的臺灣教育界的人事與環境有興趣;有些學生對我這位與眾(師範體系出身的教師們)不同的老師非常好奇。對於他們試探性的問話,我一直冷漠以對,不回應就是不回應。

我的理由有二:一是開口閉口「我們當年如何」是老人的徵候之一。七十歲以後,我時時告誡自己不要老態畢露。二是俗語說「好漢不提當年勇」,我既非「好漢」,當年也不「勇」。有什麼好說的?

讀到一篇reminiscence therapy(懷舊治療)改變了我的想法與作法。既然對自己的心身有益,又可滿足別人的需求,何樂而不為?

------

【臺大四年 過眼雲煙】

● 傅鐘聲中尋自由

我能考上臺大外國文學系,出乎所有人(包括我自己)的意料;唯一例外是教我高三國文的導師。放榜前他對我三哥說:「沒有問題,沒有問題!」我曾寫有專文〈懷念省立馬公中學周潤歧老師〉來紀念他的知遇之恩。

進入夢寐以求的臺大後,我是獨來獨往的邊緣人。我天生膽小,再加在澎湖發生的「山東聯合中學師生匪諜案」嚇壞了我。當時傳言「臺大是匪諜的最後巢穴」。除了上課,我不敢參加任何課外交誼活動。臺大學生上課,不點名,沒有固定座位。除了在教室內與碰巧坐在附近的同學點點頭外,我沒有結交任何新朋友;而舊朋友,全文學院中,我找不到一位「澎湖同鄉兼馬公中學校友」。

傅斯年校長建立的「學術自由,校園自主」正面臨嚴酷的考驗。錢思亮校長守成不易啊。在此動蕩不確定的年代,我試圖在臺大尋找我嚮往已久的自由。

● 若有若無師生情

拜國民政府從中國大陸撤退來臺之賜,許多名教授匯集到臺大。光是在外文系教過書就有:陳大齊(後轉任政大校長)、曾約農(後轉任東海校長兩年,再回臺大外文系任教)、英千里(退休後任輔大副校長)、方東美(我曾寫有專文〈追思方東美教授〉)、黎烈文(我曾寫有專文〈懷念黎烈文教授〉)、趙麗蓮、盧月化、黃瓊玖、王國華、周學普、臺靜農、吳相湘、傅啟學等。

老師通常不記得學生,除非學生是「狀元學生」;學生自然地懷念老師,不管老師是不是「狀元先生」。

------

【追思 方東美教授】

七月十三日晚間七時半的新聞報導中,臺視記者播出一代哲人方東美教授去世的消息。月前獲悉方教授纏綿病榻後,強忍住的一股悵惘,這時候變成奔騰的哀思,一波一波直扣腦門。通常我們對於一位感情上的親人之逝世,大都放聲一哭。那麼,對於一位理性上的親人之離世,又該當如何?我徬徨無主,我坐立難安。臺灣是個小島,然而南北兩端仍然隔開了多少的人情與關懷。我想:我先是不克到病房探望方教授,現在也無法親至他的靈堂前上支香,鞠躬致哀;難道就這樣緘默不語,無動於衷?

本文的題目,我極想寫成:「追思吾師方東美教授」。但我畢竟不是哲學系的學生,更何況方教授終其一生,恐怕未曾注意到有我這個熱情的聽眾,歷久不衰的崇拜者。

第一次看到「方東美」三個字是在羅家倫先生的﹃新人生觀﹄中。羅先生的話是:方東美先生說:「中國先哲遭遇民族的大難,總是要發揮偉大深厚的思想,培養漙博沉雄的情緒,促我們振作精神,努力提高品德。他們抵死推敲生命意義,確定生命價值,使我們腳跟站得住。」當年是個好思考的高中生的我,直覺地推想著?能被羅家倫引話的方東美該是夠偉大的吧!