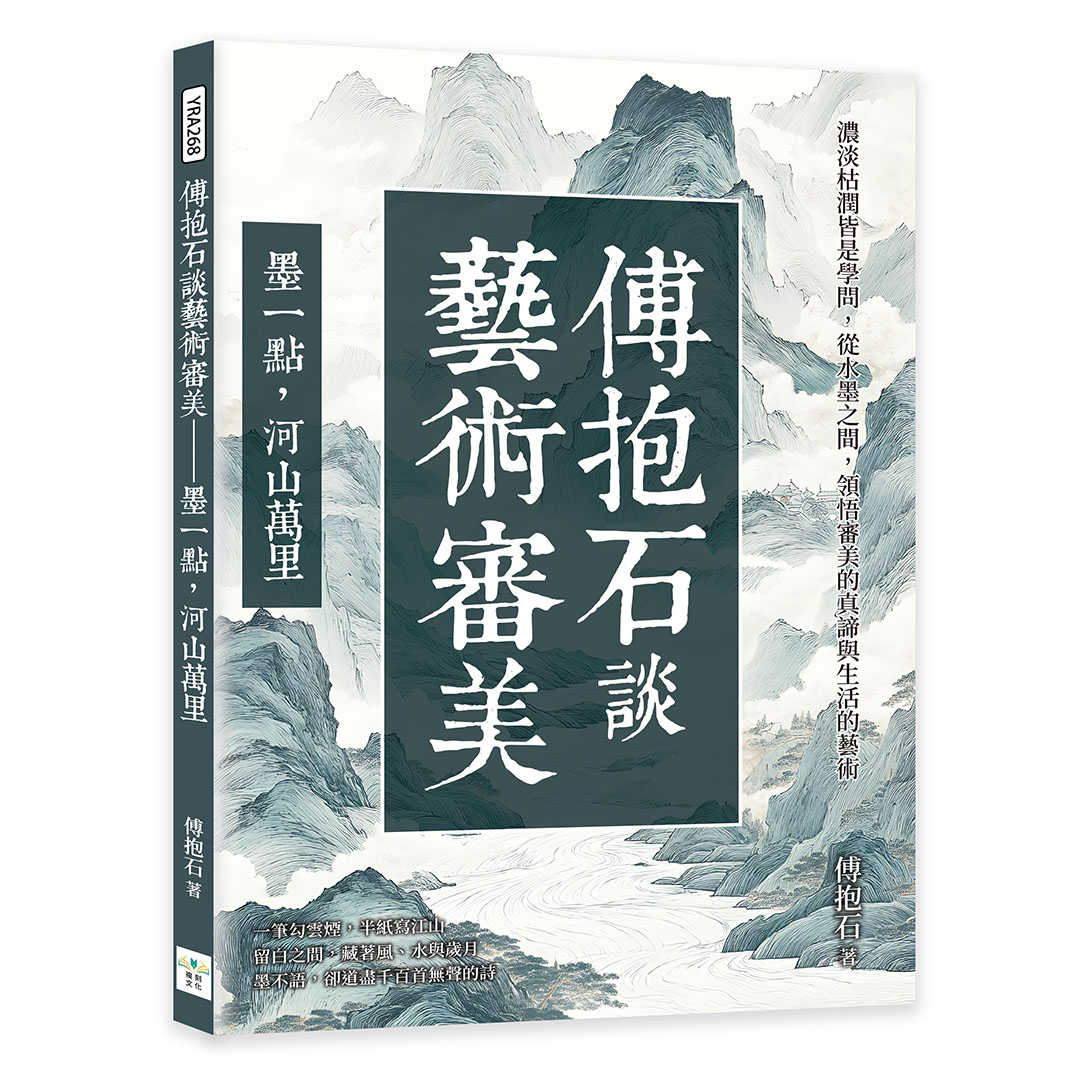

傅抱石談藝術審美: 墨一點, 河山萬里

| 作者 | 傅抱石 |

|---|---|

| 出版社 | 崧燁文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 傅抱石談藝術審美: 墨一點, 河山萬里:一筆勾雲煙,半紙寫江山留白之間,藏著風、水與歲月墨不語,卻道盡千百首無聲的詩⚑ 審美的重要性本書是一部探討美學價值與藝術影響 |

| 作者 | 傅抱石 |

|---|---|

| 出版社 | 崧燁文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 傅抱石談藝術審美: 墨一點, 河山萬里:一筆勾雲煙,半紙寫江山留白之間,藏著風、水與歲月墨不語,卻道盡千百首無聲的詩⚑ 審美的重要性本書是一部探討美學價值與藝術影響 |

內容簡介 一筆勾雲煙,半紙寫江山 留白之間,藏著風、水與歲月 墨不語,卻道盡千百首無聲的詩 ⚑ 審美的重要性 本書是一部探討美學價值與藝術影響力的作品,從個人視角延伸至社會層面,強調審美不僅是個人喜好,更是影響文化與歷史發展的重要力量。作者以深入淺出的方式,引導讀者思考審美如何塑造個人品味、文化自信,甚至影響社會的價值觀與文明進程。 ⚑ 筆力之美 書中特別關注筆力在水墨畫中的關鍵地位。透過對顧愷之、趙望雲、豐子愷等藝術大師的作品剖析,闡述筆力如何影響畫作的生命力與精神內涵。畫風不僅是視覺上的美感,更是一種表達文化精神的方式。書中也提到水墨畫與書法的關聯性,認為真正的藝術應該具備內在力量,而非流於表面裝飾。 ⚑ 社會責任與審美教育 本書不僅關注藝術創作,也討論藝術的社會功能,強調藝術家應該貼近現實,選擇與大眾生活息息相關的題材,才能創造真正能感動人心的作品。托爾斯泰曾提出「藝術應為大眾服務」,作者亦持類似觀點,認為高尚的藝術不應僅限於少數人理解,而是應該讓更多人產生共鳴。因此,民眾的審美教育至關重要,應從小培養欣賞藝術的能力,使藝術成為提升生活品質的重要元素。 ⚑ 跨領域影響 書中詳細探討了不同藝術形式,並分析各類藝術的獨特性與表現方式。作者強調藝術的跨領域影響,如繪畫與詩歌的結合、戲劇與文學的融合等,顯示出藝術之間的相互影響與延展性。 ⚑ 將審美融入日常 除了探討純粹的藝術形式,本書也論及「生活藝術化」的重要性。作者認為,審美不應只是停留在畫廊或博物館,而應當滲透到生活的每個細節,包括衣著、飲食、建築、家居設計乃至城市規劃。書中指出,擁有良好審美的人會在生活中尋求和諧與秩序,使日常環境變得更富詩意與美感,從而提升整體生活品質。 ⚑ 美的本質 書中最後回歸「美的本質」,提出藝術的終極價值不僅在於娛樂,更關乎人類對真善美的追求。它能夠啟發人的思想、陶冶性情,使人從庸碌的現實中找到精神慰藉。因此,審美能力並非可有可無,而是影響個人修養、文化高度乃至社會發展的核心力量。 本書特色:本書強調審美對個人生活、文化發展及社會影響的重要性。書中不僅探討水墨畫的筆法、氣韻與審美觀,還涉及藝術與人生的關聯,強調藝術應貼近民眾,成為生活的一部分。書中強調藝術欣賞力的培養與生活藝術化的必要。全書兼具理論深度與感性啟發,引導讀者重新審視日常美學,提升對藝術與人生的理解。

作者介紹 傅抱石,近現代著名水墨畫家、美術教育家、美術史論家,擅長山水畫,創立獨特的「抱石皴」畫法,以筆墨縱橫、氣勢磅礴的風格聞名。早年赴日留學,專研美術史與東洋畫,投身水墨畫研究與創作,並致力於藝術教育。

產品目錄 代序 傅抱石先生的畫美的追尋 如何欣賞藝術 藝術與藝人 畫學 中國畫論古今 人物畫 理解和欣賞 關於元四家生花妙筆 關於山水畫創作 關於山水畫寫生 東北雜憶 壬午,重慶畫展自序

| 書名 / | 傅抱石談藝術審美: 墨一點, 河山萬里 |

|---|---|

| 作者 / | 傅抱石 |

| 簡介 / | 傅抱石談藝術審美: 墨一點, 河山萬里:一筆勾雲煙,半紙寫江山留白之間,藏著風、水與歲月墨不語,卻道盡千百首無聲的詩⚑ 審美的重要性本書是一部探討美學價值與藝術影響 |

| 出版社 / | 崧燁文化事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264281300 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264281300 |

| 誠品26碼 / | 2682895571001 |

| 頁數 / | 184 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 代序 傅抱石先生的畫(節錄)

傅先生的畫是屬於哪一派系,我對中國畫比對書法更外行。可是,我真愛傅先生的畫!他的畫硬得出奇……昔在倫敦,我看見過顧愷之的〈烈女圖〉。這一套舉世欽崇的傑作的好處,據我這外行人看就是畫得硬。他的每一筆都像刀刻的。

從中國畫與中國字是同胞兄弟這一點上看,中國畫理應最會用筆。失去了筆力便是失去了中國畫的特點。從藝術的一般的道理上說,為文為畫的雕刻也永遠是精勝於繁;簡勁勝於浮冗。顧愷之的畫不僅是畫,它也是藝術的一種根本的力量。我看傅先生所畫的人物,便也有這種力量。他不僅僅要畫出人物,而是要由這些人物表現出中國字與中國畫的特殊的,和藝術中一般的,美的力量。他的畫不是美的裝飾,而是美的原動力。

有人也許說:傅先生的畫法是墨守成規,缺乏改進與創作。我覺得這裡卻有個不小的問題在。我喜歡一切藝術上的改造與創作,因為保守便是停滯,而停滯便引來疾病。可是在藝術上,似乎有一樣永遠不能改動的東西,那便是藝術的基本的力量。假若我們因為改造而失掉這永遠不當棄捨的東西,我們的改造就只虛有其表,勞而無功。讓我拿幾位好友的作品做例子來說明吧!我希望他們不因我的信口亂說而惱了我!

趙望雲先生以十數年的努力做到了把現代人物放到中國山水裡面,而並不顯得不協調──這是很大的功績!但是假若我們細看他的作品,我們便感覺到他短少著一點什麼,他會著色,很會用墨,也相當會構圖。可是他缺乏著一點什麼。什麼呢?中國畫所應特具的筆力……他的筆太老實,沒有像刀刻一般的力量。他會引我們到「場」上去,看到形形色色的人,但是他並沒能使那些人像老松似的在地上扎進根去。我們總覺得過了晌午,那些人便都散去而場上落得一無所有!

再看豐子愷先生的作品吧!他的大幅的山水或人物簡直是擴大的漫畫。漫畫,據我這外行人看,是題旨高於一切,抓到了一個「意思」,你的幽默諷刺便立刻被人家接受,即使你的畫法差一點也不要緊,子愷先生永遠會抓到很好的題旨,所以他的畫永遠另有風趣,不落俗套。

可是,無論作大畫還是小畫,他一律用重墨,沒有深淺。他畫一個人或一座山都像寫一個篆字,圓圓滿滿的上下一邊粗,這是寫字,不是作畫,他的筆相當的有力量,但是因為不分粗細,不分濃淡,而失去了繪畫的線條之美。他能夠力透紙背,而不能瀟灑流動。也只注意了筆,而忽略了墨。

內文 : 一 什麼叫藝術

我們一天到晚,高興的時候,實在很少,大概是平平淡淡,毫無變化,照常生活下去。雖然也沒有十分不愉快的時候,但我們如不想想方法,把生活的趣味和意義豐富起來,那就是苦痛的泉源。人類是追求幸福躲避苦痛的動物,明明知道是一件苦不可言的苦差,決無人願意去做,都是出於萬不得已。本來的目的是為了追求幸福,而所追求到的反是極大的苦痛,這是由於認識不夠,或方法欠妥,也決非人類的本意。所以,人類當精力過剩,無處發洩時,總想尋找發洩的機會,藉此消遣時間,躲避苦痛,於是,小孩子就喜歡唱歌,拍球,玩鞦韆,在草地上翻滾,和同伴們打架;成年人就喜歡看戲,唱戲,賞畫,作畫,喝酒,品茗,遊山,玩水;老年人就喜歡掃地,灌園,種花,在庭院裡散步,抱抱自己的孫兒,或點一炷清香,默誦讀熟的《金剛經》。他們因年齡、環境及性情的不同,各有所好,各有躲避苦痛的妙法,但他們的急於找到一種適宜的遊戲,發洩過剩的精力和時間,是一樣的。我們的藝術,就是導源於人類愛好遊戲的動機,正因為藝術的本質,就是趣味較高,可以怡情適性的遊戲。凡繪畫的製作,音樂的唱奏,戲劇的表演,電影的放映,詩歌、散文、小說的創作,能夠提高我們的情緒,陶冶我們的性格,使生活不停滯在庸俗、腐朽、頹喪的泥沼,而能向著高尚純潔的目標,力求進步,那就是藝術。藝術雖導源於遊戲,它的價值,絕不能與遊戲相提並論;然而有些趣味低階的文學作品,誨淫誨盜的電影戲劇,俗不堪耐的繪畫雕刻,內容惡劣、形式拙陋的俚歌小調,不但不是藝術,其價值還倒不如有益於衛生的遊戲。

人人都喜歡遊戲,所以人人都愛好藝術。我們學習的興趣,有的長於思考,推理,願意從哲學方面去發展;有的喜歡觀察,分析,試驗,宜於做一個發明家,科學家;有的在小時候就常做架橋、造屋、築路等等的遊戲,長大以後,一定是從事於實際工作的工程師、建築師。不過,無論是誰,無論哪一行的專家,他們都喜歡看戲,看電影,欣賞繪畫和音樂,就是說,他們都愛好藝術,因此,藝術與人生最有關係,藝術感人的力量最為偉大。藝術家的責任,僅能熟習表現的技巧是不夠的,必須在音調、色彩、符號、文字、形象等等表現方法中,表現純潔的情緒,高尚的智慧,使人們接觸到這些藝術品,就能發生真善美的感覺。藝術既與人生有不可分離的關係,藝術家就應當從現實生活中選擇藝術的題材,把最真實的東西,透過藝術的形式,告訴一般的民眾,像這樣的作品,自然能為多數人所了解、所欣賞,並且自願接受藝術家在作品中給予他們的教訓。求真、樂善、愛美,是人類共有的本性,有些藝術品不能使多數人發生真善美的感覺,我以為其錯誤還是在藝術的本身,距離多數人實際的生活太遙遠,不容易為大家所共喻,所以也就很難引起大家的共鳴。大多數人的生活是純潔的、單調的、真實樸素的,彷彿和一般小朋友的天真無邪是一樣。假定藝術家所極力稱許的至高、至善、至美的情緒和行為,是果敢、忠實、俠義、犧牲、服務、利他……諸種道德,那麼,極少數自命為有教養的紳士淑女們,未必能勝過多數的農民與工人。抗日大戰中,有錢的很少出錢,而出力的還要踴躍出錢,是人所共知的事實。在前線流血的,是工人、農民出身的士兵,扛子彈、掘壕溝、運輕重、勞而不怨、視死如歸、絕不求報的,無一不是當地的工人與農民,還有在大後方努力生產、築路運輸、開礦墾殖的,也都是工人與農民。大多數的民眾,既有這樣純潔樸素的好性格,絕不能輕視他們缺乏欣賞藝術的要求,沒有求真、樂善、愛美的本性,他們對於藝術的隔閡,不外乎下面的三種原因。

最佳賣點 : 本書強調審美對個人生活、文化發展及社會影響的重要性。書中不僅探討水墨畫的筆法、氣韻與審美觀,還涉及藝術與人生的關聯,強調藝術應貼近民眾,成為生活的一部分。書中強調藝術欣賞力的培養與生活藝術化的必要。全書兼具理論深度與感性啟發,引導讀者重新審視日常美學,提升對藝術與人生的理解。