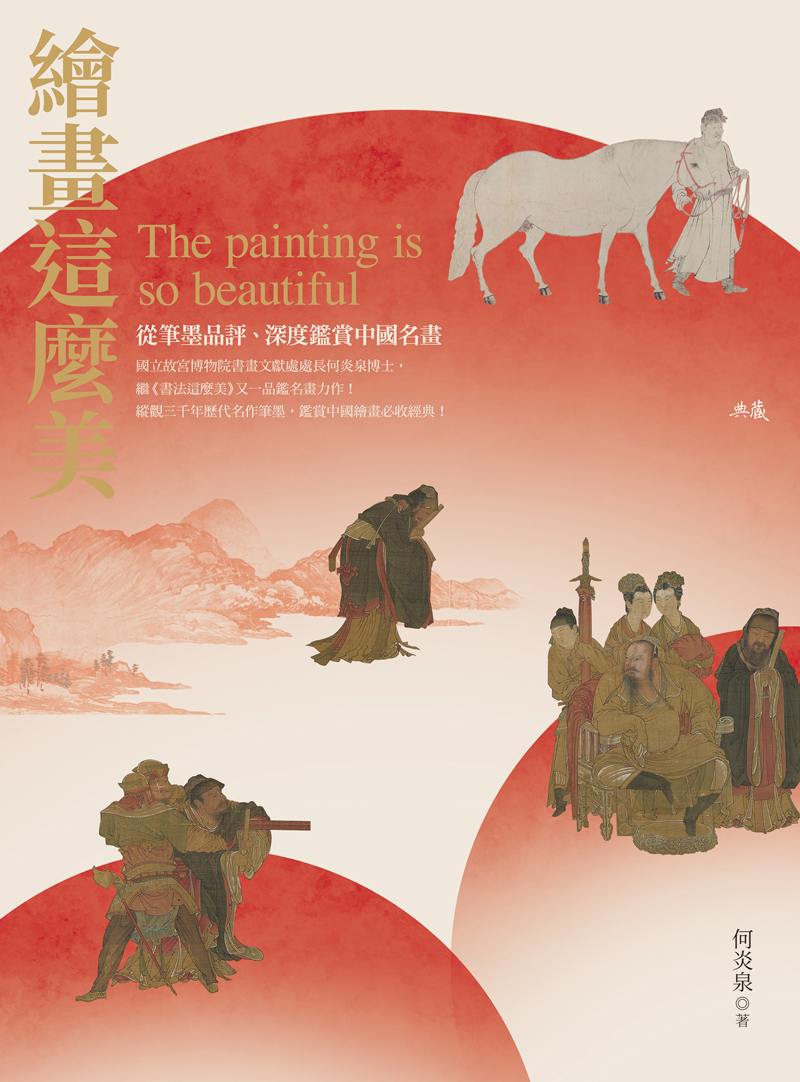

繪畫這麼美: 從筆墨品評、深度鑑賞中國名畫

| 作者 | 何炎泉 |

|---|---|

| 出版社 | 聯灃書報社有限公司 |

| 商品描述 | 繪畫這麼美: 從筆墨品評、深度鑑賞中國名畫:國立故宮博物院書畫文獻處處長何炎泉博士,繼《書法這麼美》又一品鑑名畫力作!縱觀三千年歷代名作筆墨,鑑賞中國繪畫必收經典 |

| 作者 | 何炎泉 |

|---|---|

| 出版社 | 聯灃書報社有限公司 |

| 商品描述 | 繪畫這麼美: 從筆墨品評、深度鑑賞中國名畫:國立故宮博物院書畫文獻處處長何炎泉博士,繼《書法這麼美》又一品鑑名畫力作!縱觀三千年歷代名作筆墨,鑑賞中國繪畫必收經典 |

內容簡介 國立故宮博物院書畫文獻處處長何炎泉博士,繼《書法這麼美》又一品鑑名畫力作!縱觀三千年歷代名作筆墨,鑑賞中國繪畫必收經典! 故宮鎮館之寶北宋大家范寬《谿山行旅圖》,為何精彩?為何感動?為何偉大?讚賞黃公望《富春山居圖》只能用「了不起」形容嗎?本書作者國立故宮博物院書畫文獻處處長何炎泉以流暢幽默的筆調,帶你一步步打通「筆墨不通」的任督二脈,以敏銳且析論深入的角度,拆解畫作的文獻資料與外在形式,歸納分析出常人不容易察覺到的趣味觀點,讓你豁然開朗,悠遊畫境。 「提取歷代名作中的筆墨系統」是貫穿本書的鑑賞主軸。作者以其暢銷著作《書法這麼美!縱覽橫跨一千六百年國寶書蹟》為基礎,章節安排邏輯同樣從中鋒談起,接著是偏鋒、提、按、頓、挫等基本用筆,藉歷代名作為例來介紹不同的控筆技巧與觀看方式。全書亦大致按照筆法發生的時間序,先介紹人物畫,接續至山水畫,給予讀者簡明扼要的歷代名畫筆墨發展史。從筆墨看繪畫,老實說並沒有任何創意,根本就是一個老掉牙的方法。歷經百餘年藝術史亂流後的繪畫史,想想也該是重拾筆墨振作的時候了。過去沒有西方學科救贖的日子裡,靠著筆墨的延續也存活了千餘年,相信只要能回到筆墨的正軌上,絕對能持續發展下去。本書得以完成,實歸功於國立故宮博物院多年來的數位計畫,透過大量高清圖檔的比對分析,才有機會將歷代名作中最珍貴的筆墨提取出來!──何炎泉

作者介紹 何炎泉,國立故宮博物院書畫文獻處處長。1974年生於臺北,臺灣大學化工系、藝術史研究所畢業,波士頓大學藝術與建築史博士,論文題目為〈北宋書法的物質性、風格與文化〉。研究領域為書畫史、書畫鑒賞,長期關注物質性議題,積極嘗試從筆墨角度探索藝術史,發表多篇相關學術專論。近年負責策劃2025年「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」、2022-23年「寫盡繁華—晚明文化人王世貞與他的志業」、2021年「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」,2020年「巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展」,2018年「宋代花箋特展」,2017年「自然生姿態—于右任書法特展」,2016年「妙合神離—董其昌書畫特展」等展覽及圖錄編撰。

產品目錄 目錄推薦序前言 有緣千年來相會,無緣對面不相識!第一部 筆墨品評系統的控筆技巧與觀看方式第一章 書畫同源第二章 中鋒第三章 偏鋒第四章 起伏頓挫第五章 墨具五色第六章 線條轉向第七章 皴寫山貌第八章 意在筆先第九章 氣韻生動第二部 歷代名作的書法用筆評賞第一章 功期造化:范寬《谿山行旅圖》第二章 意造山水:郭熙《早春圖》第三章 天造地設:李唐《萬壑松風圖》第四章 烏雲蓋雪:宋人《富貴花狸》第五章 意氣所到:李公麟《五馬圖》第六章 遷想妙得:宋人《折檻圖》第七章 皆有笑態:宋人《虎溪三笑圖》第八章 畫中有詩:馬麟《秉燭夜遊圖》第九章 媲美龍眠:趙孟頫《蘇東坡小像》第十章 渾厚華滋:黃公望《富春山居圖》第十一章 生氣奕奕:沈周《寫生》 後記 只在此山中,雲深不知處!

| 書名 / | 繪畫這麼美: 從筆墨品評、深度鑑賞中國名畫 |

|---|---|

| 作者 / | 何炎泉 |

| 簡介 / | 繪畫這麼美: 從筆墨品評、深度鑑賞中國名畫:國立故宮博物院書畫文獻處處長何炎泉博士,繼《書法這麼美》又一品鑑名畫力作!縱觀三千年歷代名作筆墨,鑑賞中國繪畫必收經典 |

| 出版社 / | 聯灃書報社有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267430477 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267430477 |

| 誠品26碼 / | 2682994770008 |

| 頁數 / | 256 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17x23cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

自序 : 自序

有緣千年來相會,無緣對面不相識!

此句改自南宋戲文《張協狀元》中「有緣千里能相會,無緣對面不相逢」。不只人跟人如此,人跟畫何嘗不是?這裡的「緣」指因緣具足,也就是具備欣賞作品的基本技能。反之就是,即使范寬擺到眼前,當緣分未到(筆墨不通),也只能說說:除了精彩,還是精彩!除了感動,還是感動!除了偉大,還是偉大!這一類「了不起」的介紹。具備聰明才智之人,可以敏銳地從畫作的文獻資料或外在形式,歸納分析出常人不容易察覺到的趣味觀點,視為偉大畫作的補充也算錦上添花,仍有一定的貢獻。只是感覺一切都研究明白了,卻總是覺得少了什麼?好比介紹一家米其林三星的餐廳,從菜色、餐具、人員、設備、建築物等,所有想得到跟想不到的,只要跟餐點品質無關的都鉅細靡遺地解說,唯獨對佳餚的口味草草了事或根本不在乎。透過這個例子,相信大家都能輕易看到其中的問題,只是放到藝術上,似乎一切又變得如此理所當然,感覺已達「不可思議」之境。

對於范寬的精彩、感動與偉大,書中不會少講,但也不會是全部,重點會放在為何精彩?為何感動?為何偉大?事出必有因,一張畫不會平白無故地獲得上述的一流審美品質,也絕對不是單靠某些外在因素就能脫穎而出。畢竟大部分的周遭條件或表面因素,透過低級模仿皆能達到。事實證明也是,後代再也沒能出現第二張范寬,顯然此畫有其獨一無二的特質,是尋常人所無法取代或完成。這就是本書所要深入探討的部分,簡而言之就是畫中的筆墨。唯有最上乘的筆墨,才能讓歷代鑑賞家感受到絕妙,並且心悅誠服地讚揚。

要處理筆墨這個千古難題,絕非區區一本書所能涵括,只能就大原則的方向加以介紹,起著領進門的作用,修行還在於各自的努力。由於筆法的部分完全與書法重疊,論述時盡量避免太多贅述,所以若能先有《書法這麼美!縱覽橫跨一千六百年國寶書蹟》的基礎,就更能吸收其中的觀點。章節安排邏輯同樣先從中鋒談起,接著是偏鋒、提、按、頓、挫等基本用筆,藉歷代名作實際講解不同的控筆技巧與觀看方式。全書也大致按照筆法發生的時間序,先介紹人物畫,接著才是山水畫,如此讀者就能有一個簡明扼要的筆墨發展史。

繪畫史當然沒有上述如此簡單,簡化只是希望讓作品的重點回到筆墨鑑賞上,盡量讓畫作以外的干擾降至最低,試圖發掘出古代繪畫品評的運作機制。純粹就理論上而言,透過古今創作者與鑑賞家最關心的筆墨,適度地配合相關知識來理解作品,當然會比忽視筆墨,大談周邊的研究方法來的真切,不是嗎?

過去因為現代學術分科的緣故,書畫史被放置到歷史系中,後來也順利分割出來,只是隸屬文學院還是藝術學院,依然有爭議。不幸地,同源孿生的書畫,在西方教育視野下,硬生生地被拆散成兩個科目,隨之而來的悲劇也一幕幕上演。最常見的就是,研究書法的不看畫,研究繪畫的不看字,河水不犯井水,甚至老死不相往來。這裡所凸顯的,不單是跨學科的交流議題。今天會走到這一步,而且廣為大家接受,顯然就是對筆墨全然的陌生與忽視,遠離書畫長久以筆墨為核心的傳統。在無法掌握攸關畫作品質的筆墨狀況下,作為研究基礎的真偽也很難獲得真正的解決。老早有藝術史家指出,這些看似進步的現代研究成果,若放回書畫史的悠久歷史長河中,或許是退步的也說不定。

從筆墨看繪畫,老實說並沒有任何創意,根本就是一個老掉牙的方法。歷經百餘年藝術史亂流後的繪畫史,想想也該是重拾筆墨振作的時候了。過去沒有現代學科救贖的日子裡,靠著筆墨的延續也存活了千餘年,相信只要能回到筆墨的正軌上,絕對能持續發展下去。

本書得以完成,實歸功於國立故宮博物院多年來的數位計畫,透過大量高清圖檔的比對分析,才有機會將歷代名作中最珍貴的筆墨提取出來,呈現在書中。

內文 : 第一部 第一章 書畫同源

書法入畫在繪畫史上的重要性人盡皆知,但介入的時機點往往因研究觀點不同而異,目前最普遍的說法是元代,只因趙孟頫(1254-1322)曾說:「石如飛白木如籀,寫竹還於八法通。若也有人能會此,方知書畫本來同。」也經常在畫作上示範枯木竹石與書法用筆的關係,看來似乎證據充分。不過,一句「方知書畫本來同」,很清楚明白地說出書畫本來就是相同,並非從自己以後才開始同源。至於那些不這麼想的人,顯然是因為不「能會此」。

書畫為何同源?首要功臣莫非毛筆,這個神奇工具的創造力,迄今仍持續被探索開發中,如同經典樂器(鋼琴、小提琴、長笛等)一般。除了基本功能上沒有大變化的毛筆外,主要創作載體的紙、絹,也扮演著關鍵角色。尤其是紙張在書畫中的普及,更是與技法發展及鑑賞品評息息相關。

紙在書寫中的發展,北宋無疑是一個分水嶺,之後幾乎全以紙本創作為主。隨著宋代平民階層文人的興起,紙張需求迅速增加,製紙工藝亦隨之調整。加上文人對紙張製作的興趣與參與,書寫與紙張的關係越來越密切,不斷開發出各式各樣的技法與審美表現,整體的書法品評系統也開始圍繞著紙本作品來論述。書法史更是有意識地設定成紙本位,傳世典範作品中幾乎見不到幾件絹本。

深深影響著書法發展進程的紙,對於同樣使用毛筆的孿生繪畫是否相同?從元、明、清傳世畫作來看,似乎一樣重要。若考慮宋代繪畫,就顯得並非如此理所當然,與書法的成長過程不太同調,中間出現過一小段插曲。

以文字為創作元素的書法,讓這門藝術一開始就與識字緊密結合,懂得寫字成為基本門檻。後來的科舉考試更是依靠書寫,所以自始自終都與讀書人綁在一起。然而,讀書識字對於繪畫卻非必要條件,畢竟一開始就不是處於共生狀態,後來才會衍生出文人畫概念。無論為宗教、政治或世俗等目的,繪畫很早就成為一項專門技藝,不是懂得寫字的人就可以獲得入場券。儘管功能性質與書法不同,不過所用工具都是毛筆。長沙出土的兩件楚帛畫《人物龍鳳帛畫》與《人物御龍帛畫》,線條上清楚反映出圓錐狀的毛筆。創作上的共通性,使得同樣拿毛筆的文人,也有機會跨足到繪畫領域中。

宋以前的傳世畫作以絹本為大宗,至北宋中晚期紙本才漸漸出現,但仍屬少數。顯然,繪畫在書寫紙張盛行之北宋時期,受到的衝擊相對較小。早期絹本繪畫除了勾勒輪廓外,物體上色十分重要,傳統顏料需要反覆渲染,才能達到物象的質感。相較織品的強韌與耐水,紙張確實顯得柔弱,經不起重複擦染的蹂躪,表面纖維很容易受到破壞。除了紙張本身的結構不符合傳統繪畫技巧的需求外,植物纖維的吸水、滲暈、發色等,也與織品完全不同。

繪畫長久以來所累積的專業性,使得初學者必須跟隨老師修習一段時間,待熟悉所有技法後,才可能獨立作業。在這種技藝傳承的模式下,畫家的藝術修為與表現手法,基本上在學習階段就固定下來。當紙張為了經濟考量而盛行於書法界時,專業畫家不太可能為了適應這個低廉材質而改變整套技法。況且繪畫的成本與目的原本就不同於一般書寫,維持織品的使用顯然比較合情合理。

原先在織品上發展出來的各種繪畫技法,要生搬硬套到紙上的確有其困難,必然需要一段時間的轉換與調整,這也導致紙本畫作流行的時間比書法晚上許多。當王羲之(303-361)等書家,開始在紙上寫下作品時,繪畫仍舊普遍使用絹本,到了唐、宋依然如此,顯示出絹本繪畫技法一直居於主流。上色難易似乎成為材質選用的關鍵,而紙本開始湧現的元、明、清時期,確實很少採用重彩作畫,大多是白描、水墨或淺設色一類,也就是物質上的特性限制了技法與風格的運用與發展。

這一切的改變,都要歸功於北宋文人。當他們對紙張特性越來越熟悉的時候,從書法上見識到紙本作畫的各種可能,加上沒有傳統包袱的束縛,終於出現突破絹本材質限制的曙光,開創出影響後世深遠的文人畫。這一類的作品可以參考王庭筠(1151-1202)《幽竹枯槎圖》(日本京都藤井有鄰館藏)、米友仁(1074-1153)《遠岫晴雲圖》(大阪市立美術館藏)等,觀者可以從畫面上感受到濃厚的業餘氣質。

在畫史上開創出「米家山水」的大書家米芾(1052-1108),在《珊瑚帖》(北京故宮博物院藏)中對於珊瑚筆架的描繪,反映出有限的物象描繪能力,儘管線條品質看來很好。蘇軾(1037-1101)雖無可靠作品傳世,稍微參考王庭筠《幽竹枯槎圖》,也能發現類似的問題。南宋趙希鵠《洞天清祿》說米芾︰「其作墨戲,不專用筆,或以紙筋,或以蔗滓,或以蓮房,皆可為畫。」顯示出,單純使用毛筆在紙上作畫,對於業餘的文人畫家而言,還是相對困難。不過這群人積極嘗試紙上作畫的創意、精神與勇氣,讓繪畫史一舉從絹本世界中走入紙本,開創出筆墨的全新境界。透過絹本的生熟處理與繪畫技巧,也可以製造出不同的線條質感,不過還是不如紙本來得變化豐富,否則這些熟悉紙張的文人怎會如此著迷。

對於紙張的探索,除了業餘畫家的投入,專業畫家也沒有置身事外,李公麟(1049-1106)是最重要的一位。身為專業畫家的李公麟,也擅長書法,很清楚紙、絹的材質特性與不同上色技巧。若回到紙張適合書寫的脈絡思考,《五馬圖》的線條確實極具書法性,透過粗細、濃淡、頓挫等,表現出物體該有的特徵與質感,已經不是單純的輪廓線,淡雅的顏色在作品中也是搭配的角色。正是由於李公麟這種專業畫家的參與,才使得紙本繪畫技法的探索與開發能夠更加快速、深入與完整,擺脫文人墨戲的幼稚階段。

對於李公麟十分欣賞的宋徽宗(1082-1135),在紙本繪畫中也是值得一提的先鋒。推廣文人詩畫合一觀念不餘遺力的徽宗,不難想像對於紙張的接受度肯定很高,名下的傳世紙本畫作頗多,例如《池塘秋晚圖》(國立故宮博物院藏)、《柳鴨蘆雁圖》(上海博物館藏)、《溪山秋色》(國立故宮博物院藏)等。《池塘秋晚圖》畫於當時最高級的織紋砑花箋上,相比其他可能出自院畫家之手的畫作,此為親筆的可能性更高,用筆帶著強烈的書寫意趣,線條本身成為描繪物象的主力。堅硬光潔的鳥喙,以中鋒圓厚的線條處理,細小羽毛則以淡墨疏鬆的線條,呈現出蓬鬆柔軟的質感,線條在物象描繪之餘,也成為可供欣賞之對象,反映出畫家對於筆鋒控制的能力。趙佶此畫所反映出的文人墨戲趣味十分強烈,光是紙本的選用就確立了以筆墨為主的欣賞訴求,加上織紋砑花的加工,都表明自己的文化品味與階級。

儘管紙張天生帶著諸多不利於絹本繪畫技巧的缺陷,在經過北宋文人的探索後,不少畫家開始對於紙張駕輕就熟。值得注意的是,隨著徽宗對紙張的興趣,類似的喜好品味似乎也延續到南宋畫院中,開始見到不少宮廷畫家的紙本作品。元以後,文人畫家成為繪畫主流,並且握有強勢發言權,讓紙本迅速躍升為主要創作材質。絹本則因為其材質的特殊性,為偏向職業性質的畫家或畫科所愛用,變成為相對少數的材質。

書畫同源若是一個概念,書法入畫就是一個事實。毛筆的誕生無非是為了書寫,被運用到畫中時,書法中的控筆技巧自然如影隨形。所以,更應該問的問題不是書法入畫的時間,而是書法從畫中被遺忘的點,及重新被發現的時間。歷代對於繪畫中的筆墨有著不同的見解,與書法的實質關係為何?可以透過書法的筆墨觀點來欣賞畫作嗎?南朝謝赫已經提出「骨法用筆」,爲六法中第二法,唐代張彥遠(815-907)《歷代名畫記》進一步說明:「夫象必在於形似,形似須全其骨氣。骨氣形似皆於本意,而歸乎用筆。」他在《論顧陸張吳用筆》更是直陳「書畫用筆同法」的觀點,只是推論過程仍不免抽象。五代荊浩《筆法記》:「凡筆有四勢,謂筋、肉、骨、氣。筆絕而不斷,謂之筋。起伏成實,謂之肉。生死剛正,謂之骨。跡畫不敗,謂之氣。故知墨大質者,失其體;色微者,敗正氣;筋死者,無肉;跡斷者,無筋;苟媚者,無骨。」詳細闡述用筆與畫作的關係,只是難免跟傳統書法品評一樣,再度落入玄妙難懂的文字謎語中。

接下來將從基本用筆開始介紹,一步步帶著大家進入繪畫的筆墨世界中。

後記 只在此山中,雲深不知處!

繪畫出現後,因為工具的關係,與書法發展呈現若即若離的微妙關係。作品中的審美要求與藝術表現,隨著時代觀念而有所改變,不過筆墨與作者的緊密關係從未變過,至今仍是創作與欣賞的核心。為了清楚呈現繪畫中的筆墨品評系統,書中盡量使用純粹的書法用筆來加以分析解釋,提供一個傳統的觀看角度。至於想要徹底釐清這數千餘年的智慧,勢必還有很長的路要走。

歷經長久的筆墨發展,繪畫原本可以好好迎接現代化的到來,開啟下一個黃金時期,事實卻相反。最大的原因就是對筆墨的無知與漠視,加上又引進看似進步的西方創作理論,搞得傳統繪畫長期積弱不振,連定位都很模糊。回到歷史發展的實況,現代畫的源頭是印象派,印象派又受到非洲藝術與日本浮世繪的啟發,這些都是不爭的事實。先不談遙遠的非洲,浮世繪的源頭不正是中國畫。也就是說,現代畫無論說得如何天花亂墜,都無法逃避這個簡單的史實。相較西方的發展,中國繪畫老早發展成熟,近現代最重要的畫家吳冠中(1919-2010)在《我讀石濤畫語錄》不也說:「人們尊稱塞尚為西方現代繪畫之父,石濤無疑是中國現代繪畫之父,豈止中國-既然他的立論和藝術創造在歷史長河中更處於塞尚的上游三百年!」如果熟悉古代書畫理論,尤其是非具象的書法,恐怕就會說早從漢代開始探討現代藝術關心的各種議題了。當西潮挾帝國主義之盛來凌虐中國畫時,許多搞不清楚自身文化底蘊的人隨之起舞,著實令人啼笑皆非。令人更不解的是,至今仍有不少「有識之士」大張旗鼓地改革繪畫,試圖帶入「現代」的創作理念,殊不知是進步還是落伍?

不僅清末民初畫壇遭遇如此,上個世紀開始發展的中國藝術史,運氣似乎也沒有好到哪兒?在外國月亮比較圓的觀念下,大家紛紛轉向西方治學方法或折衷路線,僅有少數堅持在傳統筆墨上默默耕耘,只是顯得較為辛苦,沒有現代學派來得風光。然而,真正遇到真偽問題時,還不是得回頭參考傳統派的意見,成為研究中最不起眼又舉足輕重的基礎參考資料。隨著近幾十年來中國書畫拍賣市場的興盛,現代方法在鑑定上的效益屢屢受到質疑,這批鑑賞家才算開始揚眉吐氣,備受市場及學界的追捧。尤其是壓垮駱駝的最後一張《溪岸圖》(美國大都會博物館藏),爭議引爆後幾位意見相左的專家相繼退出江湖,學界研究也全面避開鑑賞地雷,說明了數十年來的努力「如夢幻泡影,如露亦如電」。

傳統筆墨的養成缺乏系統化的學習,使得專家們因出身與見識的不同而有意見的出入,當然多數的時候是具有共識的。這在《中國古代書畫圖目》中也可見到,參與者雖然都是一時翹楚,各自也都存在著盲點。這批人之外還有傅申(1936-2024),他是位學貫中西的藝術史家兼鑑賞家,本身擅長書、畫、篆刻,很早就在西方提倡筆墨的重要性,引起學界的極大關注。隨著時間的推移,在各種新穎研究理論的競逐下,筆墨再次被世人遺忘。儘管現在仍有不少研究者仿照其方法,卻受限於筆墨的認知而成效不彰。如同醫學檢驗片一樣,程度不一的醫生會有不同的判讀,可救人一命,也能耽誤致死。站在現代教育的角度,筆墨鑑賞的傳授遠遠超過正規教育的能力負荷,自然成為大家避之唯恐不及的科目,不易推展。因此,本書希望透過一個個筆墨實例,利用看得懂的現代語彙,避開傳統筆墨教學中最麻煩的模糊文字與稀缺圖像,一步步引導讀者欣賞點畫線條的品質與控筆技巧。即使對書中所提皆能掌握,建議仍需要持續不斷地熟悉作品與演練技能,才可能對筆墨作出比較精準的評斷。

不免會有人質疑,當毛筆退出現代人的日常後,真的還有機會看到筆墨的廬山真面目嗎?或許無需如此悲觀。即使對毛筆產生疏離感,拜現代科技所賜,古人最不容易親近熟悉的作品真容,反而成為今人最容易取得的視覺材料,歷代名作本尊也能夠在各大博物館展覽中看到。也就是,古代鑑賞家可能具備一身本領,卻苦無獵物可打。現代狀況剛好相反,身為有史以來最幸福的獵人,有著滿坑滿谷的獵物,卻空無狩獵技巧。事實上,活在這個追求知識、教育、文化平權的時代,學習已經不再是世家大族的專利,隨處都有實體畫畫班可供選擇,連線上課程也如雨後春筍般出現,這在將書畫視為專門謀生技藝的古代,根本是無法想像的契機。趁著目前筆、墨、紙、硯都還很容易取得,只要願意隨時都能親近筆墨,走進浩瀚的書畫鑑賞世界中。

最佳賣點 : 新書推薦