ストレスと闘う日々にやすらぎを取り戻す 怒る技法

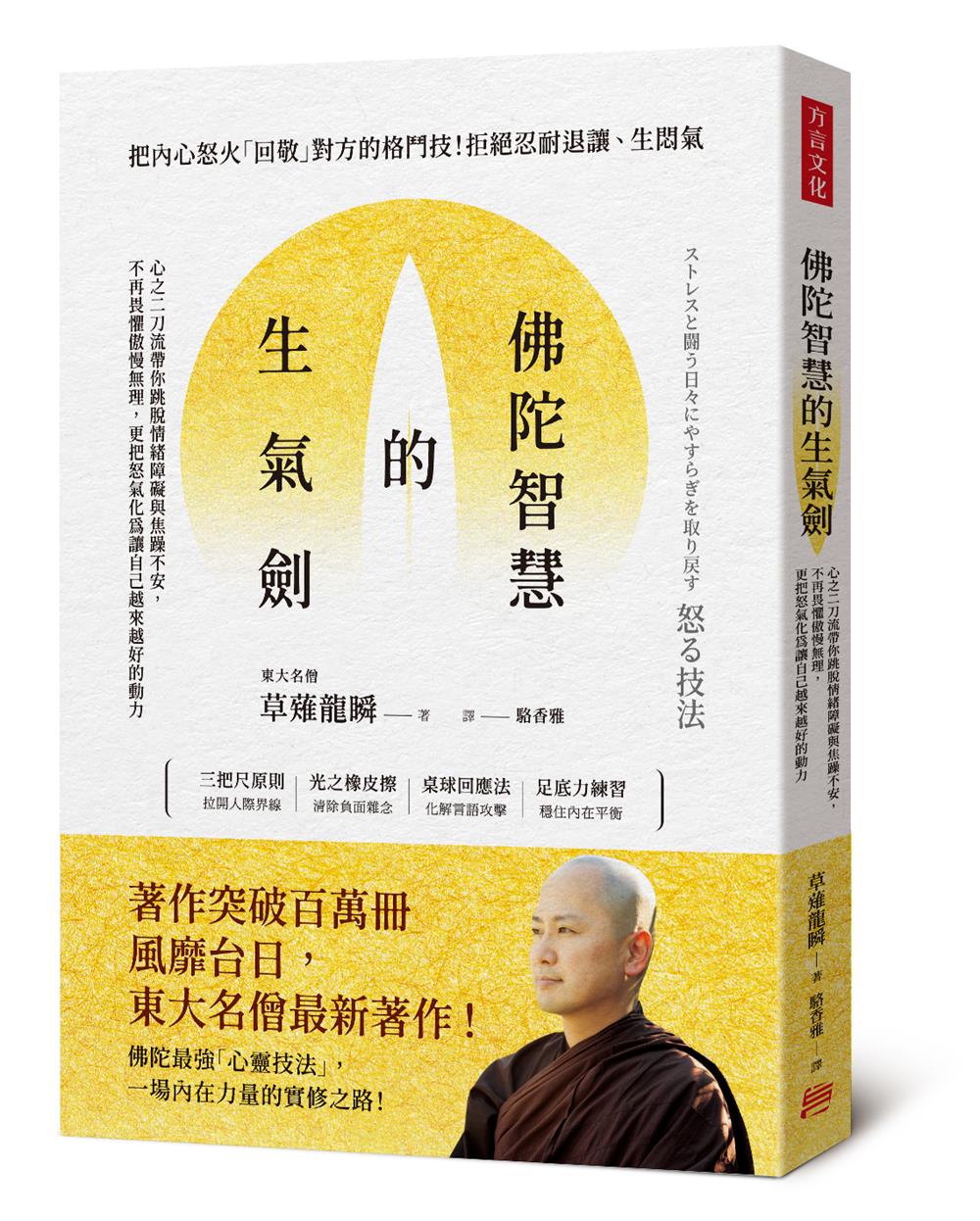

| 作者 | 草薙龍瞬 |

|---|---|

| 出版社 | 方言文化出版事業有限公司 |

| 商品描述 | 佛陀智慧的生氣劍: 心之二刀流帶你跳脫情緒障礙與焦躁不安, 不再畏懼傲慢無理, 更把怒氣化為讓自己越來越好的動力:本書簡介著作突破百萬冊,風靡台日,東大名僧最新著作! |

| 作者 | 草薙龍瞬 |

|---|---|

| 出版社 | 方言文化出版事業有限公司 |

| 商品描述 | 佛陀智慧的生氣劍: 心之二刀流帶你跳脫情緒障礙與焦躁不安, 不再畏懼傲慢無理, 更把怒氣化為讓自己越來越好的動力:本書簡介著作突破百萬冊,風靡台日,東大名僧最新著作! |

內容簡介 本書簡介著作突破百萬冊,風靡台日,東大名僧最新著作!人際衝突、工作卡關、社群焦慮…… 把內心怒火「回敬」對方的格鬥技!拒絕忍耐退讓、生悶氣有沒有過這樣的經驗:.主管一句話就讓你怒火中燒,卻只能苦笑以對;.家人無心的指責刺痛你心,卻還是只能吞下去;.網路上一堆荒謬言論讓你氣到發抖,卻只敢默默滑過…….同事推卸責任,把錯都推到你頭上,還一臉無辜地說「你誤會了」;.親密關係裡的冷戰與否定,讓你總在懷疑「是不是自己又做錯了什麼」;.明知朋友說話有攻擊性,但為了維持關係,你選擇笑笑帶過…… 這些都不是你的問題,而是沒掌握「處理怒氣的技術」。日本僧侶×暢銷作家草薙龍瞬,提出一套佛法結合心理的「怒氣技法」,不靠壓抑、不用退讓,而是練出一套真正能回應現實的心法與實戰招數。◆佛法心法與心理技法的二刀流 你將從書中學會,如何將怒氣視為一項信號,從中察覺情緒背後的真正需求:是自我價值未被看見?界線被踐踏?還是過度投射他人意圖? 本書以「十大關卡」為核心架構,每一關對應生活中一種典型怒氣情境與應對方式,例如:.面對強勢、不講理的對手時,該如何「一刀斬斷」對方的歪理?.當心中升起煩躁時,是否能辨識自己身處「妄想地域」?.家人情緒勒索時,你是該溝通?還是該離開?.在無法說理的社群或職場,你還能怎麼保護自己?.對社會現象的憤怒,是應該發聲,還是選擇冷處理? 這些問題,書中不是空談原則,而是拆解成具體技法 × 應對策略 × 覺察心法,幫助你在每一次情緒起伏中,更清楚知道該怎麼做。◆情緒不是問題,是你的訓練場 草薙提出一個關鍵觀念:「不是你不能生氣,而是你還不會正確地生氣。」他把處理怒氣的方法,稱為「技法」而非「勸導」,是因為這些方法可以練習、累積、升級。 每一章都是一次升級的修行:從「釋懷」、「避開」、「回敬」、「活用」、「不動心」……一步步引導從情緒的困局中抽身,逐漸建立穩固的內在邊界。例如:.「桌球理論」,當對方丟出情緒球時,你要不要接?接得怎麼樣?.「心的模式預設」,在與人溝通之前,先預設對方會說什麼、你會怎麼回,幫自己立場打底。.「三把尺原則」,這段關係是否值得維繫?用三個標準來找出答案。 這些技法都是你明天上班就能用、下次聚餐就能派上用場的「操作指南」。◆掌握怒氣,就能擁有自由 只要從「覺察怒氣 → 選擇回應 → 切換思維」三步驟開始,就能逐步建立情緒的肌肉記憶。當你面對不講理的主管、控制慾強的伴侶、無法溝通的關係,甚至是令人抓狂的社會現實,會發現,自己不再動輒爆炸,也不會再默默吞下委屈,而是能在心裡篤定地說出:「這件事,我知道怎麼處理!」 讓情緒成為你的盟友,讓技巧成為你的劍;不逃避、不崩潰、不委屈,從今天起,學會一個人也能平息怒火,堅定站穩自己。本書特色★章節結構以「闖關」設計,提升閱讀參與感與練習動力。★融合佛教原典與心理操作技巧,語言現代卻內蘊深度。★實例全為日常壓力情境,讀者能立即套用並內化。

各界推薦 好評推薦田定豐|英國國際諮詢師、聲波療癒師周志建|山隱中的療癒師、故事療癒作家蘇予昕|蘇予昕心理諮商所所長鐘穎|心理學作家、愛智者書窩版主(依姓氏筆畫排列)

作者介紹 作者簡介草薙龍瞬 佛教僧侶、佛教學堂「興道之里」負責人,出生於日本奈良縣。國中中輟之後,十六歲時離家赴東京。透過自學通過高中學力檢定,畢業於東京大學法學院。曾從事政策智庫等各種職業,三十五歲後剃度出家,並於緬甸國立佛教大學修畢專修課程。 目前除了在印度經營社會改善的非政府組織、幼兒園和小學之外,並在日本努力將佛教宣揚為「有助於人類幸福和改善社會的合理方法」,他推展獨具特色的活動,包括夏季的全國巡禮、佛教講座,以及結合講述佛法與佛經誦讀的法事等。著有暢銷書《不反應的練習》、《有那麼多煩惱,是因為你過度思考和追求》、《零煩惱》。譯者簡介駱香雅 東吳大學日文系畢業、輔仁大學翻譯學研究所碩士。曾任職於知名日商公司及流通產業,現為專職譯者,從事商業、科技、法律等領域翻譯工作,期許自己熱愛生活、樂於工作,時時感恩與感謝生命。 譯作包括有:《讀懂人性的選擇心理學》、《可以善良,更要勇敢生氣》、《徹底解決溝通問題的說話公式圖鑑》、《在乎別人,是對自己的情緒暴力》(以上皆為方言出版)等。

產品目錄 目錄Contents前言 可以生氣,並且鍛鍊自己的應戰力第一關 憤怒沒錯,錯的是你不懂怎麼用01正確處理憤怒情緒的「心靈技法」02找出怒氣導火線,錯不在你就回擊 03無畏對決爭吵,「三感受」勇敢表達第二關 生氣得看值不值得,更不能越想越氣04 該避讓還是回敬?端看對方是否值得05怒氣用錯會傷已,用對是洩壓的原動力第三關 讓人焦躁不安且怒氣難停的背後原因06鑽牛角尖不叫思考,當心「妄想」使壞07輕視妒忌、愛拚輸贏,負面情緒壓力源第四關 設定界線,不被外界左右的「強大內心」08情緒失控非無解,關鍵在標記與覺察09不動心 +應對技巧,強大自我的雙劍合璧第五關 不願屈從順服,又該如何正面交鋒?10面對難纏又手段惡劣對手,如何應付? 11從劃出界線到反擊技術,迎戰前做足準備第六關 看清對方「本質」,來往交情只給對的人12足底之力+觀之眼,擁有不屈從的底氣13洞察對方內心與行為,一刀斬斷歪理詭辯14深交、淺交或絕交,「三把尺」給出答案15怒氣源自別人威逼,爆發攤牌能改寫局面第七關 面對不合理的世界,更要活得有準則16困境無解時,轉向尋找願意理解的盟友17社群攻擊難防,靠觀心與三原則成護盾18面對挑釁與操弄,安頓心性以柔破強第八關 擺脫討好體質,才有本事自我定義19渴望認同的忿恨,可怕的情緒隱形敵手 20放不掉的自卑感,將反覆點燃內在怒火第九關 原諒不是為了誰,而是情緒斷捨離21忿忿不平於過去,換來禁錮一生的牢籠22糾纏舊恨的童年記憶,祈願心帶來放下第十關 佛陀式的戰鬥心態,生存之道在堅韌善良23別讓「期間限定」的人際,折磨你自己24戰鬥終會結束,別丟失美好心靈的自我後記 發怒不是目的,是改變現實的開始

| 書名 / | 佛陀智慧的生氣劍: 心之二刀流帶你跳脫情緒障礙與焦躁不安, 不再畏懼傲慢無理, 更把怒氣化為讓自己越來越好的動力 |

|---|---|

| 作者 / | 草薙龍瞬 |

| 簡介 / | 佛陀智慧的生氣劍: 心之二刀流帶你跳脫情緒障礙與焦躁不安, 不再畏懼傲慢無理, 更把怒氣化為讓自己越來越好的動力:本書簡介著作突破百萬冊,風靡台日,東大名僧最新著作! |

| 出版社 / | 方言文化出版事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267643365 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267643365 |

| 誠品26碼 / | 2682962059005 |

| 頁數 / | 224 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8X1.39 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 387 |

自序 : 【前言】可以生氣,並且鍛鍊自己的應戰力

首先,我要直言不諱地告訴你──生氣也無妨!

不必要求自己忍耐著「不能生氣」,也別再因為「生氣了」而責備自己。請轉念想想,並不是不能生氣,只是不會適當表達憤怒而已。

人生在世,一定會經歷過憤怒的情緒。每天都會有無數讓人感到憤怒的事情,舉凡令人煩惱的人際關係、停滯不前的工作、充斥著負面言論和高調展現優越感的網路與社群媒體(SNS)、任何事情都猶豫不決的政治、看不見未來的世界局勢、不斷上漲的生活費用、對老年生活的擔憂、突如其來的疾病、意外、災難或令人措手不及的遺產糾紛等。

啊……,真是受夠了!生活裡到處都有壓力,不是嗎。在這樣的日子裡,誰又能說我們「不可以生氣」?生氣也無妨!或許很難想像這句話竟然會出現在佛教書籍中。然而,這恰恰反映出許多人的心中懷著各種不滿情緒。無論是令人困擾的陌生路人、工作、家務、育兒的煩惱、還是揮之不去的過去、對未來的焦慮不安,抑或是生活的艱辛,這些全都源自怒氣;但我希望你能克服這些憤怒。

話說回來,佛教原本就是教導人們找回內心平靜的方法,在佛教經典中也有許多關於嗔怒的智慧。這本書的目的是撫慰你的心靈,是為了在充滿壓力的日子裡努力前行的你而寫。面對憤怒,不是壓抑忍耐,而是巧妙地處理。舉例來說──

①懂得「釋懷」:無論是小小的壓力,或是已經無法改變的過往怒氣,盡早忘記才是正確的做法。但人心卻善於糾結,總會不經意回想起來,令自己感到煩躁不安;現在就來認識放下這些怒氣的訣竅。

②懂得「避開」:對於自己不擅長應付的人、霸道強勢的人、糾纏不清的人,你要學會如何保持距離,以及面對社群媒體的方法,掌握避開憤怒的技法。

③懂得「回敬」:當他人突然對你冷言冷語、單方面強加要求、完全不願意聽你的意見。面對這樣的人,必須與他對話並加以解決。該如何展開對話,又該如何「回敬」對方?將這些步驟進行整理吧。

○4懂得「活用」:輸給他人的不甘心、「不能再這樣下去了」的危機感,都可以轉化為推動你前進的動力;不妨來了解從憤怒情緒中快速平復心情的方法。

總而言之,當你面對「憤怒」時,其實有許多可以運用的技巧。從一個人就能實踐的簡單招數,到面對棘手人物和課題的高難度訣竅,我將這些技巧按照階段加以整理。

換句話說,這個過程就如同闖關遊戲,你要突破各個關卡,逐步升級,最後挑戰「大魔王」,克服最棘手的現實(那個人)。當完全掌握書中的所有技巧後,無論面對任何對手或挑戰都能從容應對,打造出強大的自己。

這些的集大成,就是本書的書名《佛陀智慧的生氣劍》。除此之外,如何消除憤怒情緒的技巧,以及如何面對現實的方法──這兩者都要向佛陀這位心靈大師學習。他是一位能夠洞悉起心動念、克服一切苦厄的至尊強者,其教誨留存在原始佛典,也就是古印度的紀錄文獻中。

本書正是從這些經典中挖掘智慧,解開隱含於文字背後的「技術與方法」,並將其整理成適用於現代的實用指南──要傳遞給你的內容是無論身處於任何情境都能運用的「心靈技法」(Mental Arts)。正如防身禦敵的技能被稱為武術(格鬥技)、豐富心靈的知識和思想被稱為通識教育(人文素養)一樣,不妨將保護心靈的方法稱之為心靈技法。

當掌握書中所傳授的心靈技法,生活將會徹底改變。稍微感到憤怒時能迅速平息怒氣、面對棘手的人也能冷靜應對,面對任何困難都不為所動,無論何時都能過得舒適自在,活出自我風采。就像強敵環伺的劍士般,果敢運用高超的劍術,從容不迫地突破重圍,你也可以成為如此強大的人。

壓力的確是人生的常態。但是,每當感受到壓力時就懷著怒氣陷入情緒低潮,最終只會讓自己不堪重負;關鍵在於運用所學,每當感到憤怒,你知道該如何應對。

立志成為無論面對怎樣的現實生活,都能告訴自己:「因為掌握技巧,所以沒問題。」《佛陀智慧的生氣劍》是你的精神盟友,為了讓自己能懷著希望度過充滿壓力的每一天──現在就開始鍛鍊心靈吧!

內文 : 【內容連載】

01 正確處理憤怒情緒的「心靈技法」

首先,試著先冷靜思考。如果你現在對某件事感到憤怒,那麼是誰帶來這股怒氣?是生氣的自己?還是惹怒你的那個人?

舉例來說,你在電車上被他人踩到腳,覺得很不爽──生氣的人固然是你自己;怒氣的導火線被點燃是因為有人踩到你的腳。

通常我們會告訴自己「不能生氣」、「為這種事生氣也太幼稚」,然後就當成沒事發生。但是,如果對方是故意惹你生氣,明目張膽踩你的腳呢?每天都發生同樣的事情呢?即便如此,你還會選擇忍耐嗎?若是處理不當,可能會讓自己一直深陷在鬱悶的情緒之中。

如果你總是感到莫名煩躁,或是對某些事情一直覺得很生氣,那麼你覺得原因到底是什麼?答案只有一個:因為你沒能妥善地處理憤怒的情緒;反過來說,若能好好處理自己的怒氣,你就不會心懷憤怒了。

◆怒氣來襲,你該出哪一招?

其實人並不擅長處理憤怒的情緒。更準確地說,人不太知道該如何面對憤怒這種情緒,所以一旦覺得煩躁,這股怒氣便會一直持續。即使對他人的行為感到憤怒,要麼默默忍受,要麼強顏歡笑來掩飾真實情感。對於很久以前的事情,至今依舊耿耿於懷;當對方散發出強烈的壓迫感時,也毫無反駁之力。

如此一來,那些無法消除的怒氣就會不斷累積。搞不好經年累月都生活在難以捉摸的憤怒之中,有些人甚至一輩子無法擺脫憤怒的情緒。

試想,如果忙碌一整天搞得滿身大汗後,大家都會洗澡吧。東西拿出來使用後,你會收拾整理;弄髒了衣服,你會拿去清洗。假如不這樣做,會讓人覺得不舒服。

其實憤怒也是同樣的道理,當你感到憤怒時,也要妥善處理。最好從一開始就「避開」,一旦感到憤怒,盡早「釋懷」才是上策。對於那些與自己不合、光是見面就感到壓力的人,也有必要重新審視彼此的關係。

換句話說,比起強忍怒氣,學習「如何處理憤怒情緒」更加重要。還有一件很重要的事情, 我們每天都會遇到各種人:性格不合、溝通困難、個性強勢、自尊心極強、容易發怒,還有不知為何總是表現出敵意和嫉妒的人;其中甚至可能潛伏著危險人物。

面對這類型的人,無論如何勉強自己忍住怒氣,或是忍不住發怒後才來懊悔自責都沒有意義。因為同樣的模式會不斷反覆出現,而對方也不會改變,更讓人惱火的是,這樣的人並不是只有一個;外面的世界到處都是陌生的「他人」。走出房間,你會遇見家人;踏出家門,你會遇見鄰居;再往外走你會進入學校和職場,再擴大範圍就是整個社會。時至今日,即使在SNS和網路上,你也會遇到陌生人。

身處在被無數人包圍的廣大世界裡,只能憑藉著己心去面對一切人事物……如此想來難免讓人感到無所依靠。話雖如此,我們無法選擇逃避,因為必須生活在這個世界上,必須面對與自己不同的其他人。

如果是這樣的話,我們能做些什麼?唯一可以操之在己的只有一件事,那就是「心靈技法」。換句話說,當自己感到憤怒時,你知道該如何應對,並以成為「能夠正確表達憤怒的人」為目標。因此,從現在開始請養成以下的觀念:

①不壓抑怒氣;

②不責備自己;

③當自己感到憤怒時,考慮運用技巧。

因為擁有了技巧,所以無論遇到任何事都不害怕──目標是讓自己能夠擁有這種想法。

06 鑽牛角尖不叫思考,當心「妄想」使壞

無謂的憤怒之所以會增加,原因不只是他人。很多時候,其實是我們給自己增加了怒氣,接下來要探討的是「自己引發的憤怒」。

請想像這樣的場景──你正在匆忙趕路時,有人走在你前面;這個路人突然停下來,害你差點撞上他。此時,難免會覺得煩躁,心想「吼,是在搞什麼啊」。

那麼,假使在遊戲中出現同樣的場景呢?這個遊戲名稱是「穿越人群遊戲」,你要穿梭在人群中,前面的人可能會停下腳步,可能會朝著你撞過來,甚至突然開始跳舞。

儘管你嘴裡說著:「哇!天啊,這人怎麼回事?」但你會開心地閃避。同樣的情境,為什麼在現實中你覺得惱火,而在遊戲裡卻能夠樂在其中?這種差異到底是從何而來?

這背後的原因就在於「妄想地域」──是指符合自我期待,對自己有利的妄念。例如「如果是這樣就好了」、「應該會是這樣吧」、「絕對會是這樣的」,這些都是主觀認定的想像。

一旦這個妄想地域擴大,它就會開始與外在的現實發生衝突。當你感覺「現實與想像中的畫面(妄想)不一樣」時,心裡就會感到不愉快。比方說,一出門卻發現天公不作美而悶悶不樂;看到小孩在玄關拖拖拉拉的懶散樣,心裡頓時火大;在車站的檢票口,前面的人因為餘額不足而被閘門擋住,不耐煩地「嘖」的聲音。

這些情況都是因為自己擅自擴大了妄想地域所致。我們往往預設天氣必定晴朗、他人行動必然迅速俐落、事情應該順遂無阻,當現實情況並非如此,便會心生煩躁。下面列舉三個典型的妄想地域。請確認自己是否也曾有過類似的情況──

①符合自己期待的發展:這類型妄想屬於對自己有利的預測,心想「情況一定會變成這樣吧」。既有瑣碎小事的預測,例如「路況應該很順暢」、「這項工作(家務)應該很快就能搞定」,也有強烈的願望,例如「我一定能考上!」、「短期內就能賺到這麼多錢!」、「這件事一定會成功」。

不好意思,接下來我要利用一個俗氣的比喻,但透過賽馬來說明,或許比較容易理解。比方說,有個人買了馬票,預測「這張馬票應該能中獎吧!」心想「如果中獎的話,我就能賺一大筆錢!」,然後這份期待不斷膨脹。接著誠心祈禱:「一定要中!」,然後比賽開始!──衝啊妄想、別輸啊妄想、加把勁啊妄想!一開始妄想與現實並駕齊驅;接著,現實逐漸迎頭趕上;最後,現實超越了妄想──啊啊啊!絕望的大喊!妄想、現實、妄想、現實,最後只剩下現實、現實、現實、現實……結果,確定沒中。

既氣憤又懊惱,還有無力感,一時之間各種情緒湧上心頭;這一切只是因為過度擴大「妄想地域」而導致的結果。

②對他人的期待:此外,我們在不知不覺間,也會對他人懷抱有對自己有利的期待。在戀愛中,期待「戀人溫柔體貼」;在工作中,期待「同事按部就班完成工作」;在婚姻中,期待「對方是自己肚裡的蛔蟲,自己不開口,對方也能理解」、「另一半會主動幫忙」。

正因為如此,當對方辜負了自己的期待時,才會對他們感到煩躁。認為「怎麼會這樣?」、「喂,這也太離譜了吧?」、「為什麼你就是不懂我的心?」,搞得自己怒火中燒。

③「我認為」的過度自我意識(主觀偏見):「我的人生就應該是這樣」的理想自我形象、在意「別人會怎麼看我呢?」的自我意識以及「事情該如何運作」的理想和正義,其實也屬於妄想地域。

判斷他人是好是壞,或是批評那些不符合自身所認為的常識、禮儀或價值觀的人「很奇怪」,這些都是「我認為」的產物。

或許有人會說:「無論要怎麼想,不都是我的自由嗎?」乍看之下,確實如此。但是,當你因為「我認為」的想法產生憤怒情緒時,已經超出了自由的範疇。

當你對他人感到煩躁的時候,就表示你過度擴張了「我認為」的範圍。膨脹的主觀意識會引發各種不滿情緒。例如用自己的標準評斷對方「不可原諒」、或是渴望「獲得更多認可」而產生焦慮和煩躁。又或者覺得「自己不如他人」,導致害怕他人的眼光、預測事情「可以成功」而得意忘形;甚至陷入「誰比誰更優越」的比較心態,這些情況都是相同的原理。

特別是在SNS上,許多人會因為忍不住發表多餘的評論,結果招致批評、炎上(網路輿論風暴),這些情況也可說是過度擴張「我認為」的結果。

◆「利己妄想」的壓力代價

所有的妄想地域都是始於「我認為」的妄想。幾乎不需要耗費精力,也沒有任何限制。因此人們便會在不知不覺中,無限擴張自己的妄想地域,這類型的妄想有以下這些特點:

①既容易發生而且可以無限延伸,在不知不覺間擴大了「我認為」的範圍。

②把自己視為唯一且絕對的標準,心中確信「所以說,我就是正確的」;同時也聽不進他人的意見,甚至斷定他人的想法、行為都是錯誤的。

③一旦延伸至認同欲望(渴望自己的價值得到他人認可的欲望),人們便會試圖讓他人理解並順應其意,同時將認同者當作盟友,對那些與之相左的人心生不悅。

○4「我認為」越是膨脹,就越無法看見他人的想法和外在的現實情況。即便如此,自己仍會堅信「我是正確的」;最終的結果就是走向孤立。

看完上述內容,你覺得如何呢?人們常說的傲慢、任性或自尊心強的性格,都是「我認為,所以我是正確的」的典型表現。當這種妄想地域相互碰撞時,便會引發爭吵、對立、分裂、互相謾綯和優越感、攀比心的競爭。

一旦將自己的想法強加於他人,還會進一步演變成歧視、偏見、騷擾和誹謗中傷。宗教衝突和戰爭也是基於堅信「我是正確的」,在妄想地域過度擴張下所導致的結果。

過去,法國哲學家笛卡兒曾說過「我思故我在」,據說他藉此發現了超越神的「自我」。但是若用佛陀的話來說,「我思即是妄念」,僅此而已。對於「我」這種思維,也就是所謂的自我意識本身,只不過是存在於大腦中的短暫現象。

西方思想主張擴張「自我」的概念,而佛陀則尋求超脫「自我」幻覺、獲得自由的方法,這一點就是兩者的不同之處。關鍵的問題在於,究竟哪一方具有超越痛苦的可能性。

讓自己深信「我思故我對」其實很簡單,因為只要沉浸在對自己有利的妄想之中即可;如果說「我認為」只不過是妄想,那麼自然會產生這樣的疑問:

「我認為──所以咧,那又怎樣?」

「我認為──這有何助益?」

是的,「有何助益?」──也就是探討是否有價值的想法。如果只是徒增憤怒,那就毫無意義可言。另一方面,如果有助於為將來擬定計劃,或是能帶來讓人喜悅的點子,那麼「我認為」也能發揮其價值所在。

在佛教中,「有助益」(有價值)的意思是符合以下三個條件之一,包括①有助於達到良善的目的、②有助於付諸行動(帶來改變)、③能有所貢獻(推動進步,使周遭人感到喜悅);在古時候,將其稱為「累積功德」。

因此,重點在於確認目的(為了什麼?)。其實大多數的「我認為」,都是對自己有利的妄想,沒有明確的目的。而且既不會付諸行動,周遭人也不會感到喜悅。

僅僅是自己這樣認為而已—確實只是妄想罷了。

順便一提,有些人會獨自煩躁不已,為了「為什麼別人不聽從我的話呢」而陷入苦惱,但這或許是他們擴大了於己有利的妄想所致。「我認為事情應該這樣,別人應該服從,這肯定是正確的」。然而,這樣的想法只會讓自己累積壓力,而且他人也不會聽從;除非調整自己的「妄想地域」,否則情況不會有任何進展。

◆消解焦躁的三個心理轉換

「我認為」,本質上就是一種妄想地域。但是,人際關係就是互相把自己的想法強加於對方。因此,必須解答兩個問題。一個是如何處理自己的妄想地域、另一個問題是如何面對他人強加給自我的妄想地域。

關於第二個問題,將在後續階段再討論。首先,不妨從自身的妄想地域入手,磨練應對的方法。對自己有利的發展、對他人的期待以及「自己絕對正確無誤」的想法,使用接下來介紹的技巧加以調整──

①當感到煩躁時,就要意識到這是妄想地域在作祟:這是第一步。

○2察覺自己過度的判斷:妄想地域會讓人產生對自己有利的判斷(Judgement)。例如好或壞、喜歡或討厭、可以接受或無法接受、那個人很奇怪、是不是笨蛋等,在妄想地域火力全開的狀態下,對身旁的人事物一一加以評判(判斷)。

由自己決定(判定)是一件令人愉快的事。但是,當我們判斷某個人或某件事很奇怪、錯誤或無法接受時,憤怒情緒也會油然而生。雖然能為自己帶來愉悅感,但不滿情緒也會隨之而來—倘若要問「這對自己有幫助嗎?」,老實說,恐怕無法給出肯定的答案。

想要減少無謂的判斷,關鍵在於每當判斷時,自己要「有所察覺」。當你忍不住想說:「提到那個人喔……」,在那個當下要察覺到「啊,我差點做了無謂的判斷」。

與他人的比較也是一種判斷,或是看不起別人,認為自己不行,否定自我的行為,這些也都是判斷。「說起來,自己不就是一個由各種判斷構成的個體嗎」,這才是正確的理解。

如果回歸事實,而非帶著主觀進行判斷,現實就會變成「單純地確認事實」。例如在等紅綠燈時,看到「燈號變成紅色了」,即確認現在燈號已轉為紅燈的事實。

雖然做出「要停下來」的判斷,但這個判斷符合「有用的三個條件」中的「有助於付諸行動」的條件,因此是可以接受的。

然而,如果你開始出現這樣的想法,「又在我面前變紅燈了,前面那台車怎麼這麼慢吞吞啊!」,或是「嘖,真倒楣,最近老是遇到這種事」,請意識到「這就是在做判斷」,你的妄想地域已經過度膨脹了。

○3用「光之橡皮擦」消除妄想:一旦過度關注外面的世界,難免會受到各種刺激,進而讓妄想地域不斷地擴張。那些經常感到不滿的人,多半都是因為過度關注外面的世界所致。

因此,當你覺得煩躁時,請先意識到「或許是自己過於關注外面的世界?」然後,閉上雙眼。保持閉眼狀態約十秒鐘──專注在眼前的黑暗(視覺)。

現在,眼前的這片黑暗才是事實。如果閉上眼睛後,你的腦海中仍然殘留著他人的身影、外面的世界、或是社會話題等畫面,那麼這些就是妄想。請保持閉眼狀態,就像環顧四周一樣,環視這片黑暗的每個角落。接著詢問自己:「還有妄想嗎?」保持這個狀態倒數,十﹑九﹑八……。

待十秒過後,再睜開眼睛。請讓視線回到房間的燈光或外面的景色,讓明亮的光線照進你的心中。然後,請這樣告訴自己:「那些殘留的妄想,全都消失了!」

是的,妄想地域並不是真實存在的東西。事實上,就算挖穿地球直到另一端、就算到達宇宙的盡頭,它也是「不存在的!」

◆現實就像是一場有趣的遊戲?

如果妄想地域完全消除,你會看到什麼?在你眼中,外面的世界只剩下「事實」本身。發生在眼前的一切,只需要「仔細觀察,巧妙應對」,如同玩遊戲般。

舉例來說,如果前面的路人或車輛堵住道路,此時不做判斷,只看事實,然後選擇停下來等待,或者改成其他路線。倘若被捲入滿口抱怨或長篇大論的談話中,你只需要思考「嗯,什麼時候結束比較好呢」,考慮適合脫身的時機即可。

如果上司對著你說教,只需思考「我該做什麼(下一步行動是什麼?)」。當孩子拖拖拉拉時,告訴他:「來吧,加油喔。就是這樣,接下來呢?」耐心地守護,並敦促他邁向下一步。

關注眼前的事實,只思考「下一步該怎麼做?」,然後向前邁進即可──這就是一場遊戲;只要你能解除妄想地域的魔咒,煩躁便會煙消雲散,日常生活也將變得輕鬆愉快。

最佳賣點 : 著作突破百萬冊,風靡台日,東大名僧最新著作!

人際衝突、工作卡關、社群焦慮……

把內心怒火「回敬」對方的格鬥技!拒絕忍耐退讓、生悶氣