ユマニチュードという革命: なぜ、このケアで認知症高齢者と心が通うのか

| 作者 | Yves Gineste/ Rosette Marescotti |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

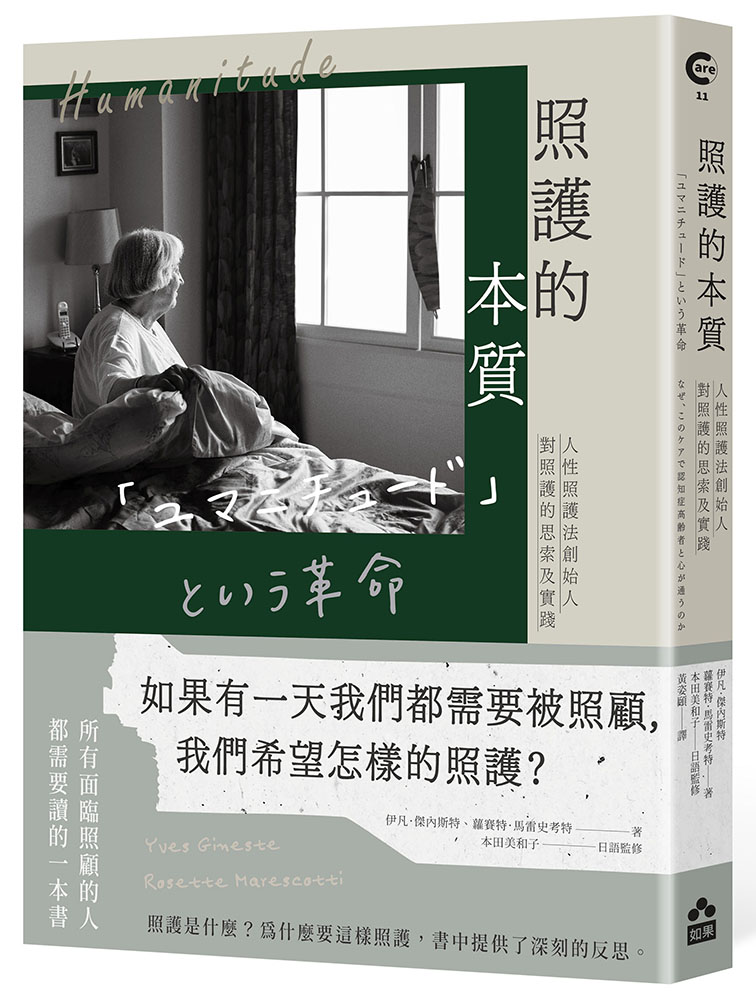

| 商品描述 | 照護的本質: 人性照護法創始人對照護的思索及實踐 (第2版):本書從作者如何踏入照護的領域、近四十年在照護現場看到的許多故事及經歷,到為什麼認為人性是照護最重要的核心 |

| 作者 | Yves Gineste/ Rosette Marescotti |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 照護的本質: 人性照護法創始人對照護的思索及實踐 (第2版):本書從作者如何踏入照護的領域、近四十年在照護現場看到的許多故事及經歷,到為什麼認為人性是照護最重要的核心 |

內容簡介 如果有一天我們都需要被照顧,我們希望怎樣的照護?因為失能,我們被迫接受照顧,原本擁有的一樣樣失去,除了身體,還包括尊嚴、自由與愛;照顧者竭盡全力地付出,失去金錢、時間與可能的未來,卻無法感受到回饋。是不是能有一種照護的方式,可以打破這種廻圈,讓照護不再是一種義務,而能成為禮物?有尊嚴地走到人生終點,是每個人共同的期望,當這個期望轉換到照護時,怎樣的照護才是最好的?法國人性照護法創始人花費近40年在照護現場的思索與實踐所有面臨照顧的人,都需要讀的一本書伊凡.傑內斯特,人性照護法創始人,1972年,他以體育學教師的身分投入照護的世界,原本只是想協助護理人員如何在幫病人移位時不受傷,但他在照護現場看到的許多現象,卻讓他不知所措。本書從作者如何踏入照護的領域、近四十年在照護現場看到的許多故事及經歷,到為什麼認為人性是照護最重要的核心,和他為什麼確立以站立、觸摸、注視、對話為人性照護的四大技巧,並讓人性照護法成為被全世界採用的照護基準,一一訴說,為每個未來都可能面對照護與被照護的我們,帶來無限的省思與啟發。靠照護技巧無法處理的困境,只能回到人性來解決為什麼我們會擅自認為被照顧者不知道、沒有感覺?照護者自認為是為被照顧者好的事,真的是好事嗎?如果照顧者覺得自己是在犠牲奉獻,那在照護現場會發生什麼事呢?失能並不表示這個人不再有情緒,也不需要尊嚴,但照護者經常急著解決當下的困境,忘了人之所以為人最根本的需要。只有從溝通、尊重與愛開始著手,只靠照顧技巧無法解決的困境,才能奇蹟般地得解決。照護並不是只有給予,而沒有獲得每個人都希望對他人有所貢獻,即使是有重度認知障礙的人也一樣,他們也能愛,也能在尚有的自主能力的範圍內,為愛他的人貢獻。如果我們允許自己與被照護的人產生情感的連結,在依賴的關係中互相貢獻,那麼照顧者也能在辛苦的照顧中得到回饋,得到釋放。照護需要的不是保護,而是支持最好的照護不是無微不至,而是支持他做他能做的事。每個人都希望擁有自主的權利,即使高齡,即使失智,這個基本需求都不會改變。如果因為對方身體的依賴,就擅自剝奪這個權利,就會在被照護者心裡留下不好的情緒記憶,身體的機能也會更加退化,照護就無法正向前進。建立關係,讓人性照護法創造出奇蹟一位兩年來一次也不曾站立過的男性高齡者,在與人性照護創始人相處二十分鐘後,竟能自行起身。一位長期臥床,拒絶一切照護,只會大叫的女性高齡者,在與受過人性照護訓練的護理師接觸後,竟能敞開心門與人聊天、自行用餐,最後順利返家。人性照護法著眼的不是照護者,也不是被照護者,而是兩人之間的關係。關係讓雙方願意為彼此付出,就能創造照護的奇蹟。人性照護法中的注視、對話、觸摸方式,是為了建立連結而確立的技巧,即使是重度認知失能的人,也能順利與他溝通;盡可能延長站立的能力,也能讓人到人生最後都能過得有尊嚴。這些人性照護法的觀念和手法,人人都做得到如果不僅是專業的照護人員,能夠所有的家人、周遭的親友都用這些觀念和方式來面對照護,照護就能不一樣。在我們一昧羨慕國外高齡者不需要依賴家人,失能的期間又很短之時,是不是更應該回過頭來思考照護是什麼,和我們能做些什麼?日本亞馬遜五顆星推薦/NHK電視台大力報導推薦【本書重點】․人性照護法創始人給所有終將面對照護課題的人發自內心的提醒․照護需要價值觀來引導,照護是什麼?為什麼要這樣照護,書中提供了深刻的反思․深入解說人性照護法的哲學和照護技巧,從建立雙方連結著手,照護就能產生不同的面貌

作者介紹 作者簡介伊凡.傑內斯特(Yves Gineste)法國人性照護法創立人、傑內斯特-馬雷史考特研究所所長,畢業於土魯斯大學。1979年經由法國高等教育暨研究部的派任,以體育學老師的身分負責醫院職員的教育工作,為了解決醫院職員的腰痛問題,從而開始關注看護、照護領域。之後致力於在醫療與照護第一線實踐照護的理念,對象包括幼兒至高齡者。並以此經驗發展出「人性照護法」,由此照護理念為基礎而誕生的具體照護技術,至今在歐洲各國與加拿大都廣受歡迎。蘿賽特.馬雷史考特(Rosette Marescotti)傑內斯特-馬雷史考特研究所副所長,為SAS Humanitude代表,畢業於里摩日大學。1979年經由法國高等教育暨研究部的派任,以體育學老師的身分負責醫院職員的教育工作,為了解決醫院職員的腰痛問題,開啟了護理與照護領域的相關事業。日語監修本田美和子日本人性照護法學會代表理事、東京醫療中心綜合內科主任醫師及醫療經營資訊•高齡者照護研究室負責人。2011年起自法國導入人性照護法並於日本全國推行。譯者簡介黃姿頤日文系畢業,曾在貿易商與翻譯社工作。生活就是翻譯、閱讀、看劇。目前為認真的專職譯者。譯有《陪伴第一線!最人性化的失智症照護全圖解》、《1天1分鐘脊椎矯正術》等書。

產品目錄 前言第一章 人性照護法誕生的前夕伊凡.傑內斯特和蘿賽特.馬雷史考特踏上的人性照護之旅人生最寶貴的是什麼?成為體育學老師研究改善護理師腰痛問題的技巧見到此景的人都驚呼「奇蹟」在臨終安養院中難以忘懷的情景我們曾犯下的無數過錯照護者和患者說話的時間一天平均只有一二○秒發現直到臨終前都能站立的重要開始研究不在床上擦澡提倡「善待」的概念為何會發生惡意對待?虐待處處皆有我不曾見過有攻擊性的失智症患者人性照護法的哲學基礎──照護必須要有情感和溫柔沒有所謂適當的距離,唯有靠近人需要愛我們觸碰患者,但卻避開患者的觸摸我們一直是如何照護的潛移默化的宗教價值觀因深感無力而欺壓弱勢第二章 高齡失智者有暴力傾向? 自認「所做的一切都是為了他好」觸摸部位有順序「隧道視野」的陷阱你的動作好像猴子第三章 當我們喪失權利時照護現場發生的事成為高齡者後,每個人都會有所失去也要尊重睡同一張床的自主性重新審視傳統的照護哲學實現自主的依賴形式身體的依賴並不妨礙個人自主這是誰的現實?相信建立連結擁有的價值從性需求就能一窺究竟為何不能準備雙人床權力和從權力中解放自願向強者低頭的原因是什麼治癒疾病的人是患者自己保持「哲學的距離」第四章 照護者是什麼照護者的定義眼睛看到的是對方而不是疾病什麼是專業自我犧牲的精神不代表尊重對方的權利約束違反了《世界人權宣言」》以一般公民的感受思考以患者為中心的照護尊重就是認同對方是人人是什麼尊嚴奠基於完整性人性照護法專注於人的「當下」第五章 迎向人性照護法人類的第二次誕生人性照護法的四大支柱①注視 注視是愛的表現不注視代表告訴對方「你不存在」人性照護法的四大支柱②對話 對話不僅僅為了傳遞訊息讓沉默的照護現場談話不間斷的「自我回饋」技巧自我回饋的原則是同步說明自己的行動人性照護法的四大支柱③觸摸 向對方表達溫柔的觸摸方式觸摸身體就像觸摸大腦「觸摸」的三種涵義觸摸帶來自由人性照護法的四大支柱④站立 站立是智力的根基人在迎接死亡之日前都能站立喚回人性的連結:什麼是第三次誕生從原型自我到核心自我,再到自傳式自我建立人際關係需要的五個階段人性照護法的目標後記

| 書名 / | 照護的本質: 人性照護法創始人對照護的思索及實踐 (第2版) |

|---|---|

| 作者 / | Yves Gineste Rosette Marescotti |

| 簡介 / | 照護的本質: 人性照護法創始人對照護的思索及實踐 (第2版):本書從作者如何踏入照護的領域、近四十年在照護現場看到的許多故事及經歷,到為什麼認為人性是照護最重要的核心 |

| 出版社 / | 大雁文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267752043 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267752043 |

| 誠品26碼 / | 2682942748004 |

| 頁數 / | 240 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21×14.8×1.4 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 335 |

自序 : 前言

我曾在二〇一四年二月拜訪過一家位於北關東的照護機構。在那裡,我遇到一位男性高齡者,他早在十二年前就被診斷為失智症,而且在兩年前腳骨折後,就一直長期臥床。照護機構人員已經兩年沒見過他站立的模樣。

我慢慢走向坐在輪椅的他,彎腰蹲下與他視線相對,並且向他伸出手,以日文向他問候:「您好,我是伊凡。」

他微笑回應。我正面注視著他,並建議他站起來。「從那裡可以清楚看到外面喔!天氣滿好的,要不要試著走到那兒?」

我並沒有強行將他拉起,而是先輕輕觸摸他的手臂,在尊重他個人意願的前提下,從下方支撐他的行動,而不是緊緊抓住他。在確認穩定支撐後,慢慢移動他的重心。他很自然地站起來,邁開腳步前進,彷彿這是他每天的例行散步一般。

這位男性高齡者發出驚訝的聲音,接著,另一個更大的驚呼聲傳來,那是在後方陪伴的一名女性照顧服務員,她開始掩面哭泣。

「一、二、一、二」,這名男性配合我喊出的節奏聲邁開腳步前進,神情相當自豪。

最後,他比著勝利手勢目送我離開。我不過和他相處了二十分鐘,就發生這段令人驚呼連連的景象。

這就是人性照護法帶來的效果,接下來我想在書裡好好探討這名照服員流淚的含義。

人性照護法的原文(Humanitude)在法語中意味著「人性」。對日本人來說,這是較陌生的字眼。這個詞彙其實源自法國詩人艾梅•塞澤爾(Aimé Césaire)提倡的概念:黑人意識(Négritude)。

塞澤爾是從「黑奴」(Nègre)這個意指黑人奴隸的詞,創造出「黑人意識」一詞。「黑奴」原是侮辱人的詞彙,但是由此衍生的「黑人意識」不但意味著「非洲特色、黑人特色」,同時表示「黑人文化為人類帶來無限精彩」,蘊含值得令人驕傲的涵義。

此外,這個詞彙還有「找回非洲特色、黑人特色」的意思。塞澤爾藉由創造「黑人意識」這個新詞,意圖讓黑人能夠意識到自我的尊嚴。

仿效塞澤爾的概念,「人性照護法」一詞含有「找回人性」之意。我和蘿賽特一直以來持續共同推動並實踐這個哲學。

很多人或許無法理解人性照護法的想法。「我們已然為人,何需找回人性?」

我們是人,都希望直到死去都活得像人,愛人也被愛,像人一樣度過一生。任何人都抱持這樣的心願。

那麼,究竟什麼是人性?一個人必須為他人所需、受到他人尊重,認可「你是人」、「你是重要的」,才能獲得「人的身分」,才屬於人類社會。

但是,世界上有許多人無奈地走上艱苦的人生,事業失敗、無法為他人所愛、遭到暴力對待,迫使這些人墜入孤獨的深淵。

然而,並非只有這些人失去社會的連結,無家可歸的人、身障者、高齡者和失智症者也會被迫躲在社會的角落,感到「自己不受他人認同」。我認為他們遭到周圍孤立的狀態,正是處於「失去人性連結的狀態」。

人性照護法是一種溝通的原則,不僅適合失智症者和高齡者,也適合任何需要照護的人。此外,它也是實現此溝通哲學所需的技巧。

這個照護法,是透過運用人擁有的特性「注視」、「對話」、「觸摸」、「站立」,讓受照護者意識到「自己是人」。而且,透過照護,這些特性甚至可以讓我們和難以對話溝通的人產生連結。

人性照護法在建立各種正向關係上,提供我們技術性的解決方法以及哲學性的闡釋說明。

透過人性照護法的實踐,有時能讓看似會攻擊護理師和照服員的患者也願意接受照護,有時讓不再說話的高齡失智者開口說話,有時讓長期臥床的人再次站立。這些戲劇性的改變有時會讓人不由得讚嘆「宛若魔法」、「奇蹟降臨」。

但是人性照護法既不是魔法,更非奇蹟。

我們只不過透過照護向對方表達「你在這裡」、「你的存在很重要」、「誰也不能否定你的存在」。

藉由我們的眼神、言語,還有雙手,可以讓對方覺得自己獨一無二,讓他們感到備受尊重。

人性照護法是具有一貫性的哲學和實踐這項哲學的技巧,始終向對方傳達出「你我擁有相同價值」。

人類基本上為了生存,必須要先有同伴,任何人都無法與他人失去連結,獨自生存。在這個世界上生存最重要的事,即是與人產生連結。人性照護法的照護,可藉由認同對方或受到對方認同,傳達出人是彼此的贈禮。

好的照護,就是自由的兩人的見面。為了這份自由,照護者必須拋下自己的恐懼。

我們會恐懼表現自己真實的情感,害怕靠近對方。自己是不是做錯了?別人是怎麼看我的?人會將自己囚禁在這些擔憂中,不讓自己自由。

我們要擺脫恐懼,獲得自由。

我們要擁抱所有的情感,表現慈愛。

人在不害羞、不糾結、不害怕的狀態下,表達的話語、展現的眼神都充滿力量。我們可以透過自身的態度,在照護中持續讓對方知道「你是獨一無二的人、你是自由的人」。如果受照護者和我們之間,在照護的瞬間產生緊密的關聯,對方就可以感到「自己備受尊重」。

這個時候我們之間會產生相互依賴的連結,會為自己的人生感到自豪,認為自己具有價值,這樣,才能過著自主的人生。以一個自主性的人生活下去。

法國大革命的發生是基於自由、平等、博愛的人權概念。但是為了實現這個概念,我們還需進一步的革命。我們要擺脫恐懼、傳遞溫柔、接受溫柔,這就是「人性照護法」的革命。

內文 : 第一章 人性照護法誕生的前夕

見到此景的人都驚呼「奇蹟」

我二十七歲的時候第一次實際照護患者。當時我又健康又有活力,從未生過病,不僅如此,我甚至未曾踏進過醫院,在分成兩組的團隊中,蘿賽特帶領的一組負責高齡者的病房,我的團隊則負責內科病房。內科病房中有一名體重約九十公斤的男性躺在床上。過去曾有兩位護理師為了移動這位患者而導致腰痛。

這位患者因為腦血管病變而半身麻痺。護理師一掀開被子,發現他從頭到腳都沾附了糞便。當時,成人使用的紙尿布尚未問世,只能使用像嬰兒尿布般的布或是棉花,無法包住整個臀部,糞便很容易外漏。

從來沒有一個人和這名男性說話。或許是因為他都沒有任何回應,所以大家認為也不需要對話。因此他總是閉著眼睛躺著。

護理師分別站在病床兩側,讓這名男性側臥,開始擦拭他的身體。一邊擦拭乾淨後,再將他的身體轉向另一側擦拭。護理師們的動作俐落熟練。如果沒有相關的知識技巧,應該無法幫身體沾滿糞便的人更換床單,還將身體擦拭乾淨吧!護理學校會教授複雜細瑣的規則,像是戴著沐浴手套擦拭,用一公升的水為患者清潔身體等,這些是我完全不知道的技巧。我的角色是像在實作現場教授學員「請留意,這種一直拱著背的動作會讓你腰痛,所以請將背部打直、膝蓋微彎」。

十五分鐘後,擦澡工作結束,護理師要幫患者換上乾淨睡衣。這時必須讓患者坐在輪椅上,而護理師在上週為了將患者扶起已經扭傷了腰。

因此身為講師的我要示範動作給大家看。但是,我卻不知該從何著手,開始有些慌張失措。畢竟這是我人生第一次遇到病得如此重的患者。困窘的我來到他面前,向著他說:「可以麻煩您起身嗎?要坐到輪椅上囉。」這時,他突然眼睛睜開,抓住我伸出的手,起身坐到床沿。我拉著他的手,請他抓住我彎下的身體,就這樣成功地幫他身體移位,讓他坐到了輪椅上。

所有護理師看到這個景象都不自覺地驚呼:「這是奇蹟啊!」在此之前,護理師無論做任何事這位患者都毫無反應,更未曾配合。然而我們僅僅見面二十分鐘,他卻能自行起身。

事實上,護理師從未要求他「請您移動一下」。就是因為沒有人這麼做過,所以他也不會配合。換句話說,護理師腰痛的原因,是獨自奮力移動一名幾乎可自行坐上輪椅的患者。護理師視為「問題」之處未必就是問題,但經過這麼久的時間,大家才發覺癥結點在這個地方。我當下的疑問是「為什麼要躺在床上擦澡?」護理師的回覆是,三十多年來大家都是這麼做。

「因為學校就是這樣教的啊!」

在床上為患者擦澡是相當累人的事,更何況要用一公升的水把沾滿糞便的身體擦拭乾淨,更是難上加難。如果患者可以自行坐上輪椅,護理師就能將患者推至浴室清洗,五分鐘就能清洗乾淨。這應該是更簡單易行的方法。我在工作結束後和蘿賽特熱烈討論著這件事。

儘管那時我和蘿賽特對照護患者的手法一無所知,但是若有人在照護現場遇到困難找我們諮詢,我們都能針對狀況提出不錯的解決辦法。雖然,當時我們還沒確立一套成熟的照護技巧,但是一旦有我們參與,有許多患者都能夠站起身來,長年不說話的人也都會開口說話。雖然我們不知道確切原因,但我們在想,會不會是我們對患者做了什麼特別的事、賦予了什麼不一樣的條件。

有一種叫做「畢馬龍效應」(Pygmalion Effect)的理論,意思是說人在被期待時,會按照這個期待來表現。我們向對方說:「請站起來。」時,我和蘿賽特關注的不是這個人的疾病,而是這個人本身,也就是說,我們說話的對象是這個人的人生和生命。

第三章 當我們喪失權利時

成為高齡者後,每個人都會有所失去

請想像一位東京高齡男性的生活吧。八十歲,獨居在三樓的小公寓中,最近開始感覺膝蓋疼痛,連上樓梯都變得難受。他喜歡泡澡,但是現在連跨過浴缸都力有未逮。

最近,老人因為同時放洗澡水又煮飯而分心,讓食物燒焦,煙霧四起、火災警報器大響。鄰居知道隔壁住的是一位獨居老人,所以通知消防局。幸好沒有發生大礙,但是鄰居一臉擔心,「最近他是不是有點精神恍惚?」

過幾天老人的女兒來到公寓,開門見山地問:「要不要去住照護機構?」醫師也建議:

「在照護機構生活比較方便喔。」但是老人自尊心很強,所以回絕。

某天,街道對面開始蓋起一棟建築,幾個月後,一棟設計新穎的建築落成,是一家照護機構。老人心想:「我絕對不去那種地方。」但是被時尚的建築外觀吸引,還是充滿了好奇心,一直打量著照護機構。

從透明的自動門往內望,可以看見機構的介紹。

「大家好,歡迎蒞臨參觀。入住本機構的人,都能過著和在家中一樣的生活。住在這裡,生活絕對不會有改變,也不用擔心有所失去。我們尊重自由、自主和博愛。」

內容實在太吸引人,老人開始有點心動,過幾天他實際去參觀。房間又大又明亮,

公共空間裡還有鋼琴,復健室裡器材一應俱全;機構內有心理諮商師也有物理治療師。「如果這裡尊重自由,住進來也不錯。」老人改變心意簽下了合約。

入住當天,他帶著飼養多年的小狗來到照護機構。工作人員說:「這是為高齡者成立的設施,不是讓小狗待的地方。」老人一再強調「這裡不是讓我們像在家裡一樣生活嗎?」但是爭辯無效,他失去了一生的摯友。有的老人甚至會因為失去寵物大受打擊而死去,這真的是很糟糕的事。

進入個人房間後,老人確認過浴室,浴室的門很寬敞,方便進入,也不需要把腳抬很高。這時,房間的門突然打開,護理師才敲門就馬上進屋。

老人氣憤地說:「請遵守敲門的禮儀,要得到我的允許再進來。」並將對方趕出去。結果,機構的護理師和照服員心想:「新來的入住者是個很挑剔的人。」

過了一陣子,工作人員來說:「我們要評估您的身體機能,依照評量結果決定該如何為您擦澡。」才剛入住心情就大打折扣,老人一口回絕:「我有基本的生活自理能力,不需要協助,請不用管我。」工作人員又馬上回:「我們不能放任您不管。」但是老人也很強硬:「我不想去就是不想去。」

於是工作人員在電腦中記錄:「有攻擊性,可能還有失智症傾向,說話像在威脅我一樣,必須找精神科醫師。」

老人為了轉換心情來到餐廳,要了一個玻璃杯,開始喝起自己帶來的紅酒。結果工作人員過來提醒:「這裡禁止喝酒。」老人說:「餐前喝酒是我五十年來的習慣,而且有益健康。」但是,工作人員只是一直強調必須經過醫師同意。

老人的人生失去了在晚上享受小酌的權利,但照理來說應該不會失去任何東西才對。

到了夜晚,照服員來了,對他說:「睡覺時間到囉。」「我每天晚上都是十二點睡覺。」「不行,睡覺時間到了,現在不睡覺我會生氣。」這樣一來,別無他法,他只好問:「那我睡前都要泡澡,可以幫我嗎?」對方卻說:「現在要泡澡?沒這回事!」

老人的習慣是每天晚上十點左右泡澡,十二點就寢。他就是一個人泡澡有困難,才想入住照護機構。就這樣,他失去在自己喜歡的時間泡澡、在自己喜歡的時間睡覺的權利。

心情極差,他想出去散步。走向大門,但是大門沒開,似乎需要密碼。護理師急急忙忙趕過來,即使他說:「我想散步。」但護理師的回答卻是:「因為安全考量,晚上大門會鎖上,不可以外出。」即使他要求對方告知密碼,得到的回應只是:「如果沒有和院長及醫師討論就不可以。」

但他很堅持。他假裝回到房間,然後偷偷從窗戶溜出門,因為他習慣星期五晚上一定要在外用餐。等他喝酒回來後,工作人員怒目相向。他心想:「又沒什麼大不了。」

但總之先回應:「我知道了,我要去睡了。」這時工作人員發現他背後竟站了一名女性。

「她是誰?」

「我女朋友,星期五我會和她去餐廳吃好吃的,再去她家或是我家,然後兩人一起過夜,這是我們的習慣。」

「這裡不是賓館,禁止外人進入。」於是,老人失去和戀人度過歡樂時光的樂趣。

如何?我所敘述的內容,全是所有高齡者只因年紀到了而進入照護機構後的狀況。飼養小狗、小酌的樂趣、與他人會面、和戀人同床共枕,高齡者失去一般公民都不應該失去的權利,原因只不過是年紀大了。

第三章 當我們喪失權利時

重新審視傳統的照護哲學

全世界有許多人寫過與照護哲學相關的書籍。在歐美,維吉尼亞.韓德森(Virginia Henderson)的《護理基本原則》(Basic principles of nursing care)是照護哲學的基礎。韓德森定義了「人的十四項基本需求」,從這個想法衍伸出護理師的任務,就是照護無法自己達成這十四項基本需求的人。

這些需求由身體出發,飲食、排泄、呼吸是基礎。接著是溝通的需求,最後是自己思考行動的自我實現。

韓德森的理論可稱為人性照護法之母。雖然是六十年前的著作,至今依舊深深影響著照護的世界。

但正因為如此,韓德森列出的十四項需求對照護者來說,很可能會變成問題。不知不覺間,飲食需求成了「攝取適量碳水化合物」之類的營養學內容,或是成了「如何協助用餐」「如何補充水分」之類的技術理論。用這些做為基礎規範護理師的照護內容,也不會讓人覺得有問題,反而覺得是不錯的想法。

這正是陷阱所在。

不只在日本和法國,許多國家的照護人員都表示:「實在很忙,沒有充裕的時間做好照護。」那麼,如果忙到時間不夠時,該怎麼辦?照護者決定排出優先順序,先做可以做到的事。於是,他們優先選擇處理生理方面的需求。

大家發現了嗎?這裡說的生理需求,和我們飼養貓狗所做的事是一樣的。根據優先順序,只專注在生理需求,我們照護的只不過是人類需求中動物性的部分,談不上是對人的照護。

我曾經比較過法國護理師用在照護記錄上的電腦軟體和獸醫用的電腦軟體,發現雙方使用的軟體是一樣的,記錄的內容也幾乎都相同。也就是說,記錄的主要內容都是進食量、飲水量、排尿量和大便的軟硬度。

照護不只受到各國文化的影響,也可能受到普世觀念的束縛。韓德森的理論非常好,但是隨著時代變遷,根植於她的哲學理念的照護──「只要滿足十四項需求」的想法,已經變得過於狹隘。

和韓德森的理論同樣影響照護相關人員的,還有心理學家亞伯拉罕.馬斯洛提出的需求五層次理論,也就是所謂的「馬斯洛需求」。他和韓德森一樣,認為人的基本需求是「從生理需求到安全需求、社會需求、尊重需求和自我實現的需求」。

他將這五項需求以金字塔形狀表現,連護理學校也以此為人類本質的模型教導學生。但我反對這個說法。

首先,金字塔表示的是什麼?表示從生理需求到安全需求、社會需求、尊重需求和自我實現的需求有層次之分。

也就是說,如果不能滿足基本的生理需求,就不能前進到下一個層次。因為需求有層次之分。這種想法已不符合時代所需。

在法國,因為缺乏愛而死亡的人遠比餓死的人多。日本的自殺人數一年高達約三萬人,難道他們是因為饑餓而死?不是,恐怕是因為孤獨。生理需求即使滿足,我們卻不算活著。所以這個模型脫離現實。

假設,你決定入住照護機構。工作人員基於馬斯洛需求理論把你分類,認為照護你的重點在於讓你正常進食、攝取營養,還有正常排泄。但是,僅僅如此還談不上是照護。這只是在監看進食到排出的過程,宛如解決水管堵塞的工程。說穿了,即使對你來說飲食很重要,但是或許對某些人來說讀書更重要。

如果從這個角度來思考,你最看重的事就不一定是別人最在意的事,每個人都有「屬於自己的關鍵基本需求」,而且它們的共通點是「自由」。自由讓我們感覺活著。

照護有層次之分的想法根本就不合理。不根據實際生活而只憑空思考需求時,就會陷入金字塔結構優先順序的陷阱,但現實根本不是這樣。每個人的優先順序不同,我們都是為自己珍惜的事物活著。我的朋友為了捉蝴蝶飛往世界各地,你很難將他套入照護哲學的框架。但如果將他的蝴蝶奪走,等同宣告他的死期。

第三章 當我們喪失權利時

實現自主的依賴形式

照護的哲學,不該只是為了滿足被照護者的生理需求,還必須包含能讓他們自主生活的部分。因此,照護者必須努力,讓失智症患者、身體機能衰退者能跟過去一樣生活。因為這其中包含了價值。

社會存在各種價值,在人性照護法中提到的是自主、自由和依賴。我們必須依賴他人生活,我將這點也視為重要的價值。而依賴是為了能達到自主,在這個概念裡蘊含人性照護法的革命精神。

大多數人會認為依賴是沒有價值的,應該避免。但是在人性照護法中,我們不將高齡者的依賴視為負面,我們認為,正因為依賴,所以才有力量。

例如,我到日本舉辦培訓和演講時,因為不會說日文,通常都得仰賴口譯人員。有她的協助,我才能與人交談。對我來說,依賴口譯人員是有正向價值的,她讓我做到原先做不到的事。

如果她將我說的內容譯錯,我和她之間的依賴關係就成了一場悲劇。但如果是很頂尖的口譯人員,我的依賴就成了一段美好的關係。

如果沒有口譯,不會有依賴關係,我也完全自由。但是如果沒有這份依賴,我就不會在日本出書,也無法和日本人相互了解。

也就是說依賴是有價值的,重點在於「要依賴誰」。很多人將生病與依賴混淆。沒有人希望生病,但是生病的結果是有時需要依賴他人。若患了重病又拒絕他人的協助,就會面臨死亡。為了尊重你的自主性,為了讓你實現自主,需要有人幫助你,你依賴的是這一點。「要依賴誰」?你要依賴可以幫助你實現自主的人。

假設我生病,讓我實現自主的協助,不會是不和我說話的照護,也不會是讓我感覺疼痛的照護,更不是會約束我身體的危險照護。執行這些照護的人和我之間只會建立負面關係。我需要的照護正好相反。我之所以在人性照護法中將依賴視為重要價值的原因是,如果我們失去依賴關係,就失去了連結。建立關係的連結讓你我相連,而失去連結,人會變得孤單。人性照護法就是連結的哲學。把「要依賴誰」換句話說,就是「如何建立正向連結」,這是正向依賴的思維。

我不打算過隱居深山的仙人生活。我所重視和賦予我價值的事,不存在於如佛陀之類獨處的思維中。我的價值是透過與他人的連結產生,並且存在於這些建立的連結中。依賴是一種幸福的狀態,人如果要在社會中生存,絕不可缺少依賴。

我的人生目標不是脫離世俗,而是與世俗連結。生活在這個世界的所有人如果牽起彼此的手,就不會手握武器。

我的想法可能和亞洲人理想中希望藉由孤獨頓悟,藉此從一切脫離、獲得解放的思維完全相反,而是傾向西方思維的浪漫想法。我希望在和他人建立關係時,更加豐沛自身的情感。我想成為的人是能和疼痛的人一同哭泣,和喜悅的人一起開懷大笑。如果有人不在了,我會覺得寂寞。因為我無法獨自生存。

人生充實的瞬間,不就是愛著某人的時刻嗎?當疼愛小孩、丈夫、妻子時,會有一種能自主和振奮的感覺,覺得「這就是我」,美麗、強悍又細膩。這是有依賴關係才能體會到的感受。

最佳賣點 : 所有面臨照顧的人,都需要讀的一本書

法國人性照護法創始人花費近40年在照護現場的思索與實踐

․深入解說人性照護法的哲學和照護技巧,從建立雙方連結著手,照護就能產生不同的面貌