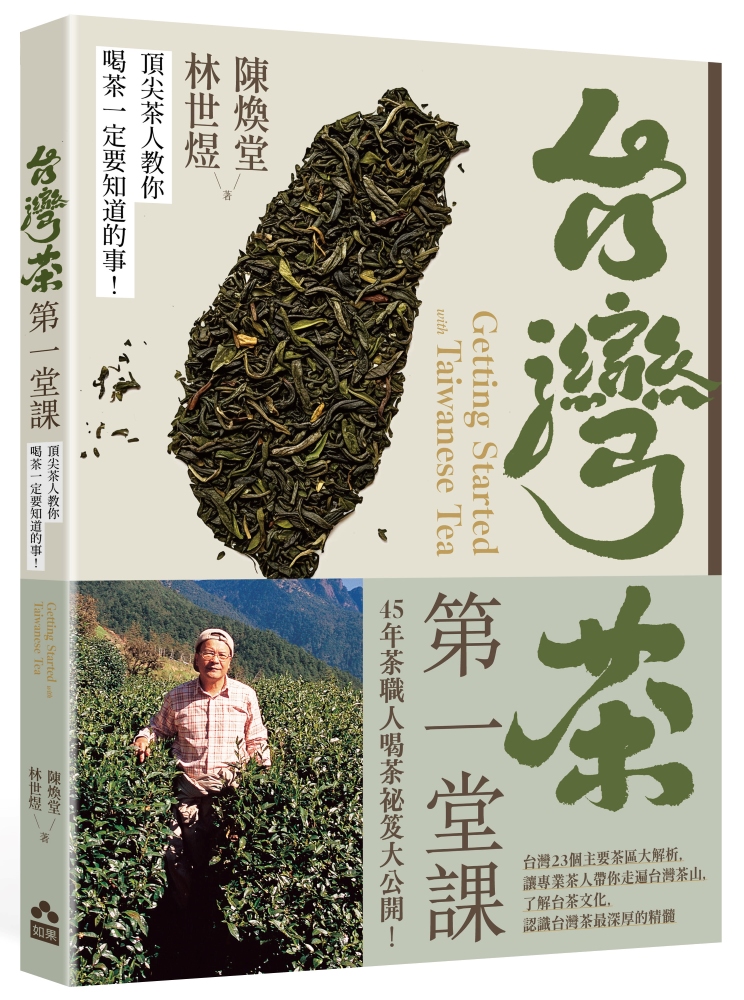

台灣茶第一堂課: 頂尖茶人教你喝茶一定要知道的事!

| 作者 | 陳煥堂/ 林世煜 |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 台灣茶第一堂課: 頂尖茶人教你喝茶一定要知道的事!:【本書特色】•一次走遍台灣23大茶區,海拔、品種、產季、製法,一目了然•45年茶職人親授,帶你深入台灣買茶、品茶的 |

| 作者 | 陳煥堂/ 林世煜 |

|---|---|

| 出版社 | 大雁文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 台灣茶第一堂課: 頂尖茶人教你喝茶一定要知道的事!:【本書特色】•一次走遍台灣23大茶區,海拔、品種、產季、製法,一目了然•45年茶職人親授,帶你深入台灣買茶、品茶的 |

內容簡介 台灣23個主要茶區大解析,讓專業茶人帶你走遍台灣茶山,了解台茶文化,認識台灣茶最深厚的精髓。•你知道台灣茶為什麼傲視全球?•台灣茶各個產區各有什麼不同的特色?•為什麼高山茶那麼受歡迎?•如何根據喜愛的香味挑選不同品種的茶?•為什麼講究喝春茶及秋茶?•茶乾的形狀會影響茶的香氣嗎?•怎樣挑選適合自己製作合宜的好茶?45年專業茶職人喝茶祕笈大公開,品種、風土、製法,三個簡單原則讓你輕鬆了解台灣茶,並且玩茶一輩子!高山茶真的是台灣茶的正統嗎?這麼多種的鐵觀音到底那種才是真正的鐵觀音?什麼叫頭水、二水?各有什麼好壞?什麼品種的茶葉應該何時採收,什麼製法,才是最合宜的好茶?作者陳煥堂,從小就被母親綁在茶樹下長大,講茶、評茶超過40年,長年跑遍全台茶區,堪稱是最瞭解台灣各大茶區的茶人,在書中,他從如何選茶、品茶,高山茶的弊端,各茶區的異同,哪種品種的茶應該在什麼時節,採用何種製作方式最好,到台灣茶的歷史傳統、做茶的技術、茶人的甘苦等,以犀利而不失輕鬆的筆法陳述出最具代表性的見解,及最有用的判斷標準。除對台灣茶業生態有全面性的瞭解外,更可做為買茶、品茶的指南!【本書特色】•一次走遍台灣23大茶區,海拔、品種、產季、製法,一目了然•45年茶職人親授,帶你深入台灣買茶、品茶的第一線現場•製茶完整流程圖文詳解,讓你迅速掌握影響茶風味的關鍵•零基礎也能快速入門,從茶樹品種到泡茶方法,你也能成為最懂茶的茶達人•喝茶同時讀故事,台灣茶的文化、歷史與風土人情自然深植心中

作者介紹 作者簡介陳煥堂中華民國茶藝協會甲等評茶師台北市茶商業同業公會常務理事南投縣十大傑出茶農歷任永和社大、板橋社大、文化大學推廣部講師現任內湖社大茶的世界講師1952年生於南投名間鄉茶農世家,從小母親就將他綁在茶樹邊,可說是在「茶欉下長大」的人。1980年在茶業改良場受訓,師事吳振鐸先生。1986年獲「中華民國茶藝協會」甲等評茶師資格(全台僅二位),並獲選為南投縣十大傑出茶農。他曾花了十年的時間遍訪台灣茶山,是專業茶農、評茶師、茶商,經營「意翔村茶業有限公司」,也在各地社區大學講學教茶,是全方位的茶人,也是最瞭解台茶門道的頂尖茶人。發揚並振興「福爾摩沙台灣茶」的傳統是他最大的志業。作品散見各報章雜誌。林世煜台南安平人,1953年生於「開台第一街」──延平街。1979年夏投入當時的當外運動,曾任職於《八十年代》、《深耕》雜誌。著有《都是為她》、《在異鄉發現台灣》等書,其餘作品散見各期刊雜誌。

產品目錄 第一章 茶菁幻化 烏龍成型 都是龍種──烏龍的品種 節氣與時令 茶菁幻化.烏龍成型 第二章 高山的困惑高山的困惑 都是外型惹的禍不世出的茶王比賽茶的裁判、選手、作品 賣茶計,豈只三十六招 第三章 行走茶山 古風猶存文山包種茶──坪林 球型包種茶──木柵鐵觀音南港包種,有石仙氣式微的中國風──三峽龍井茶不像鐵觀音──石門紅茶五色斑斕的東方美人明日黃花矣──桃園縣又是雲又是泥──新竹縣昔日的老田寮──苗栗縣 台茶之最,梨山最高種在新中橫沿線的玉山茶遵古炮製才能絕處逢生──鹿谷鄉凍頂茶資本主義.松柏長青──名間茶自溪埔種到山頂──竹山茶鄉遍地──南投縣高山連綿.茶園點點──南投仁愛鄉茶在江湖──雲林 高山茶區的濫觴──嘉義梅山來去阿里山 亞熱帶茶園──高雄縣茶樹基因庫──屏東港口茶錢少事多離家遠──台東無印良品,茶出花蓮OEM茶區──宜蘭 第四章 來去買茶 來去買茶 茶、泡茶、泡好茶茶有沒有「機」?夏天喝茶,喝冰泡茶健康飲茶第五章 茶路天涯 茶路天涯烏龍過台灣茶郊與媽祖福爾摩沙茶孤女的願望一葉外銷滄桑斷裂與傳承 普洱在台發酵媽祖保佑鐵觀音

| 書名 / | 台灣茶第一堂課: 頂尖茶人教你喝茶一定要知道的事! |

|---|---|

| 作者 / | 陳煥堂 林世煜 |

| 簡介 / | 台灣茶第一堂課: 頂尖茶人教你喝茶一定要知道的事!:【本書特色】•一次走遍台灣23大茶區,海拔、品種、產季、製法,一目了然•45年茶職人親授,帶你深入台灣買茶、品茶的 |

| 出版社 / | 大雁文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267498996 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267498996 |

| 誠品26碼 / | 2682924693001 |

| 頁數 / | 232 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17X1.3CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 463 |

自序 : 作者序

解放福爾摩沙烏龍茶

茶是世界上僅次於水,被喝得最多的飲料。

全球年產量已經超過三百多萬噸。其中,百分之八十以上是全發酵的紅茶,百分之八是不發酵的綠茶,剩下的百分之三是所謂「半發酵茶」,就是我們通稱的「烏龍茶」,年產量不到十萬噸。除了近年在越南和印尼,有少量新闢茶園之外,產地集中在中國的福建、廣東和台灣。台灣年產兩萬多噸,略占全球烏龍茶產量的一半。

烏龍茶自一百五十多年前就揚名世界,而且與「福爾摩沙」密不可分。「Formosa Oolong Tea ──福爾摩沙烏龍茶」,象徵無酒精的香檳,軟性飲料的極品,廣受全球茶市場的喜愛。自晚清開港,歷經日治到國民黨政府初期,茶葉一直是台灣外銷創匯的首位,台灣的茶,絕大部分賣到國外。但自一九七○年代,台灣經濟發泡並起飛以來,這二萬多噸烏龍茶,都是我們自己喝掉了。

當其聲名如日中天的時代,外銷三箱,總重四十五公斤的「東方美人──白毫烏龍茶」,可以換一棟「樓仔厝」。那樣的天價,大概只有極盛期的英國王室買得起。到了一九八○年代,台灣島上蓄積的財富,已足以誇其鄰里,得到「特等獎」的比賽茶,動輒數萬元一斤。這種行情,除了黑金、民代和「田僑」之屬,我們尋常百姓,恐怕無以問津。

隨著茶價飛漲,飲茶的身段、姿勢和道行,當然也日趨考究。本土型的「聞人」,最愛在他的「透天厝」一樓大廳,擺下巨大原木桌椅,小杯品飲,暢論「南北二路」英雄豪傑,或者綁樁布腳,或者分潤調度。另有新興都會型的茶藝館風格,主其事者,男的著唐衫道袍,女的一襲鳳仙裝,都善能談玄說怪,講佛論命。頗有欲問已「忘茶」的效果。

市場消費力既然興起,茶的種植與製作,自然也花樣翻新,層出不窮。其中最具影響力的,莫過於海拔高度,和比賽得獎等第兩者。

國際紅茶界,通常將印度和錫蘭等產地,茶園海拔超過一千兩百公尺者,稱為高山茶;台灣因為緯度略高,一千公尺以上就算數了。以台灣目前的市況來看,中海拔茶區的批發行情,大約等於茶園的海拔高度。換句話說,海拔一千六百公尺的茶園,其茶乾批發價一斤便約有一千六百元之譜。雖據研究指出,在這個高度以上,茶的品質不再隨著種植高度遞增而升級,但有趣的是,在這個高度以上,茶價卻飛速飆起,飆到二千六百公尺的世界最高茶園時,茶價已不是凡夫俗子所能想望。

至於「比賽茶」,尤其是近十年來的比賽茶,則印證了「公權力」和「公信力」之間,難以跨越的鴻溝。台灣茶業界的耆老普遍認為,比賽茶的評審風格,是造成烏龍茶綠茶化,失去半發酵茶特色的原因。評審講究茶葉外型緊結如珠,無形中引導茶農採摘成熟度不足的嫩芽,並在製程當中,輕易混過萎凋、靜置、攪拌之間的發酵過程。結果是茶湯淡而無味,容易流於苦澀,以致近來漸有烏龍傷胃之說。

到目前這個世紀交替的時代,二十年前略嫌誇張的「膨風」心態,已慢慢沈澱到基本面。我們想不擺譜,順心適意地喝杯烏龍茶,反倒發覺如入五里霧中。台灣人種茶製茶一百五十年,前一百三十年自己喝不到,後二十年又貴得喝不起。如今茶價漸平,但走進茶行茶館,看架子上琳瑯滿目,聽老闆舌燦蓮花,陡然驚覺對這烏龍之為物,實在莫宰羊。於是很多人怯生生地問,一餅「普洱」多少錢,聽說普洱不傷胃,是不是?

真是的,茶業之為台灣現代開發史最璀燦的一頁,早已為人淡忘;茶之為世人最常喝的飲料,也為我們所不察;而烏龍之為台灣「國飲」,又有多少人能說得清幾分!你喝烏龍茶嗎?是買便利商店的罐裝微甜烏龍茶,還是喜歡自己買自己泡自己喝?你愛小壼小盅,還是馬克杯牛飲?你都喝些什麼茶?文山包種、凍頂烏龍、東方美人,還是新近崛起的「高山鐵觀音」?你愛高山氣、還是焙火香?清淡或是濃郁的口味?人說「春茶作香,冬茶作水」,你可都歡喜?你堅持「一槍兩旗」,非手採不喝,還是一杯在手,不覺就哼起來說:「香秀水幼,味清旗明」?你都到巷口那家茶行,還是迪化街的老店買茶?也許,你說你的茶是管區的「刑事」,前幾天向你推銷的......

真是矇查查!「開口洋盤閉口相」,不如買盒紅茶包,拿紙杯沖出來待客算了。真是的,那些種茶、製茶、賣茶的,把一條烏龍嚴嚴整整地裹起來,籠罩在神秘、玄妙、難解之中。「福爾摩沙烏龍茶」,曾令世人迷戀,如今倒教我們自己迷惑不已。這一條百年烏龍,已到了加以解放,還其本來面目的時候了!

這烏龍兩字,含義混沌豐富。名稱的由來,自原產地就染上各種傳奇色彩。它指的可能是茶樹品種,如台灣當家的青心烏龍;不過嚴格地說,是專指「半發酵茶」的特稱。半發酵茶貴在採摘適度成熟的茶菁,經過適度的發酵,使其內含物質充分轉化,形成千姿百態的迷人香氣與滋味。烏龍茶的製程繁複,推究起來,可能是近兩百年才逐漸發展成熟。其變化之難以掌握,和熟練技術工人之難以培養,可能是導至產區和產量侷限的原因。

做為一個當代台灣茶人,訪問故舊,共同檢視那一頁台灣茶業滄桑;又遍訪茶山,發願振興台灣烏龍,難免胸懷某種和這塊土地共存共榮的情感。

或在坪林,看蒼老佝僂的身影,伏在萎凋架上輕輕翻動;或在北埔,看烈日下古稀的婆婆,一葉一葉地採摘蟲蛀的細芽;或者在凍頂,看年輕的師傅,汗水淋漓地包揉做球。有時不免覺得,我們何其有幸,生在這人間罕有的烏龍茶區,在廣袤的「照葉樹林帶」,全球茶樹生長之地,我們得以享有半發酵技術所帶來,極致的香氣和滋味。

一百五十年來,這條烏龍曾經意氣昂揚,如今卻有蒙塵受困之難。我們心有戚戚,想要解其束縛,還其清朗。我們揭開「茶學」的面紗,盼望種茶、製茶、賣茶的茶人能再「照起工」悉心精製、嚴格品管;買茶、泡茶、喝茶的消費者也能安心適意,在日常起居之間,怡然於品飲賞識的妙趣。認識烏龍,認識台灣,一段從烏龍起家的台灣演變史;我們喝烏龍,彷彿和自己,和歷代開台祖先對話,也像為來者留下龍種。而本書,但願能為「福爾摩沙烏龍茶」,做個腳註!

內文 : 第一章 茶菁幻化.烏龍成型

3. 節氣與時令

晝夜的變化、日照、雨水、溫度、濕度等等四季的嬗替,對於大部分時間裡,都在人工控制的空調環境裡活動的人,依然有著強大的影響。對那些在野地裡成長的各色生物而言,更是最重要的變化機制。

農作與園藝,是人類最古老的職業,順應天時來安排農事,是古已有之的智慧,把一年分成二十四個節氣,進退有序周而復始,正是其中之一,對茶樹和茶人都是這樣。

春茶

茶園裡每年頭水採收的是「春茶」。時當「立春」之後,「立夏」之前,也就是二月初到五月初之間。事實上,在「清明」四月初之前,很少有茶可採。從「立春」、「雨水」、到「驚蟄」,就是二月初到三月初之間的茶,被茶農稱為「痟冬春」,就有著時令錯亂的意味。驚蟄之後是「春分」和「清明」。就中國主要綠茶產區而言,「明前」和「雨前」的嫩芽,是上選的貢品。但就半發酵茶而言,通常要等到清明之後,駐芽形成,對口芽逐漸肥壯,才開始採收春茶。

比較溫熱的台東,以及南投的名間、竹山一帶,因為採用不太休眠的「四季春」品種,配合較進步的耕作技術,春茶較早收成。其「早春」茶適逢市場的空窗期,通常售價較好。

市面上講究的「正春」茶,尤其針對烏龍而言,產於「清明」、「榖雨」,到「立夏」,也就是四月初到五月初之間,是謂「春芽春採」。中部茶山的俗諺就說,「榖雨過三工,茶葉變柴皮」。但是北部和高山茶區,因為春天溫度仍偏低,有時拖到立夏之後還在採收。另外有些「晚生種」的茶樹,像鐵觀音,也有這種「春芽夏採」的現象。一般來說,立夏之前如果日照太強,或吹起南風時,春茶就會帶著夏茶味了。

夏茶

所謂的夏茶,從「立夏」算起,直到「立秋」,也就是五月初到八月初之間。其時溫度漸高,日照漸長,茶芽成熟快速。在這三個快生快長的月份裡,茶葉可收兩次。從「立夏」、「小滿」,到「芒種」,也就是五月初到六月初之間,採的是「頭水夏」;從「夏至」、「小暑」,到「大暑」,也就是六月下旬到七月下旬之間,叫「二水夏」。

通常二水夏採的是嫩葉,芽尖白毫顯露,因為時當農曆六月,俗稱「六月白」。這六月白在全年產季當中,價格最為谷底,採收與製作也最為粗放。

但是在「芒種」──六月初──前後,桃竹苗和坪林一帶,無風燠熱,小綠葉蟬大量繁殖,啃食茶芽,正是採製「白毫烏龍」的最佳時機。白毫烏龍每年就只收這麼一季,在其他茶區最淡的時候,以最耀眼的姿態異軍突起,是全台茶區所產,最聞名全球的,價格最「皇室化」的「東方美人」。

秋茶

顧名思義,「秋茶」當然就產於「立秋」之後,「立冬」之前,也就是八月初到十一月初之間。立秋之後,暑氣漸次消退,台灣進入颱風季,和暖而多雨水。到了「白露」,九月初前後,茶芽肥壯如筍,客家茶農稱之為「白露筍」。「秋分」,九月下旬之後,晝漸短而夜漸長,晝夜溫差加大。「霜降」,十月下旬之前,東北季風南下,茶葉內含的高香成份較多,一股「秋香」就生出來了。

秋茶是個漸變的季節,愈往後溫度愈低,茶就愈好。在高山茶區,從霜降到立冬之間,採收的是年度最後一季。到了十一月初,高山上的茶樹即將休眠,茶農準備過冬了。至於海拔較低的茶區,秋茶的品質和當季的氣候有很大的關係,天若冷得早,說不定就出現令人激賞的冬茶味;颱風和豪雨若是不留情面,不但茶沒有了,說不定土石橫流,樹倒牆傾,連保命都有困難呢。

冬茶

至於冬茶的採收,是台灣茶區較新的作法。按傳統閩南安溪茶區的習慣,採製作業十一月就截止了。早期來台的茶師傅和茶工紛紛買舟西渡回鄉過年。但是台灣的冬茶,從「立冬」採到「冬至」之後,已經接近年底,那股冬茶味和春茶一樣,是品茶者的至寶。

一般認為「正冬」茶,得在立冬,十一月初之後採收。其實只是「秋芽冬採」,並不一定有「冬仔氣」。那股特殊的冷香,要等到鋒面南下,在冷風洗煉之下,茶葉肥厚,貯存更多內含物質之時,才會產生。那時通常已是「小雪」、「大雪」時節,即十一月下旬到十二月上旬了。

真正「冬芽冬採」的「冬片仔」,只有某些地區;巧遇暖冬的年份,要到冬至之後,過了新年的「小寒」,元月初裡才有。總而言之,由秋入冬不但依節氣推移,更重要的是看冷氣團是否南下,才能預測冬茶的滋味。至於南部茶區,和名間的四季春,因為氣候和品種特性,而有「晚冬」茶可收,就不是每個茶區都能有的了。

台灣各茶區,各有不同的微型氣候和茶園管理習慣,夏秋之際,也有因為不敷成本,或「留養」的考量,而不採收者,總是依天時與人力而定。對於四季節氣的熟悉,有助於消費者按時令買茶。參考所謂「不時不食」的原則來買茶, 一樣可以在適當的季節, 買到當令盛產, 物美價廉的好茶。

第三章 行走茶山

1. 古風猶存文山包種茶—新北市坪林區

文山是古地名,文山包種茶遵古精製,外型古雅,風味古典,坪林街上的茶買賣,古風盎然。文山茶區,自古是台灣四大茶區之一,至今百年,依然生機旺盛,是一則活生生的傳奇。甚至它的名稱—包種—的由來,都敷上一層朦朧神祕的色彩。且讓我們舉幾個較為人知的例子。

包種為什麼是包種

早年包裝材料尚不發達,茶行用四方型的毛邊紙包茶,四兩重一包,蓋上店家的朱印。這種包裝方式,如今在古式老茶庄還找得到。文山區的茶種,以青心烏龍最為普遍,當地的茶農稱它為「種仔」。用紙包裝種仔,或許就是「包種」的由來。這是第一說。

另一個說法,則把緣由推回閩粵,即中國半發酵茶的發源地。按當地茶區的習慣用語,半發酵茶通稱烏龍茶,這是以製法來取名,另外還再以品種的不同,來突顯個別特徵。甚至將茶樹養得十分巨大,以「單欉採製」來標榜個別品種,個別植栽的獨特風味。像閩北武夷山茶區著名的大紅袍、鐵羅漢、白雞冠、水金龜和水仙等品種,以及閩南的鐵觀音、毛蟹、本山與黃棪。至於嶺南,則以大如屋宇的單欉水仙最為著名。除了這些個別打出名號的品種之外,其他雜色的茶種,都只簡稱「色種」,包括在台灣引領風騷的青心烏龍。這色種兩字,寫得潦草一些,就被誤認為「包種」,久而久之,錯的變成對的,而且流傳下來了。

還有一說也很近似,至少也發源於閩北武夷山。話說武夷是道教聖地,山上的修道人和練氣士,閒坐無事,常以喝茶、鬥茶取樂。他們滿山遍野尋找特異的茶種,精心栽培製作。但因為少量多樣,到了要烘焙的時候,只能混做一爐。為了分辨起見,便將不同種的茶臊用不同顏色的布包起來,同時放入焙籠裡。把不同種的茶臊分別包裝,便簡化成包種兩字。 這三種說法都有趣,都有很古的歷史,你相信哪一個呢?

內行人的樂園

無論如何,還有一件事你的確可以相信,那就是坪林人做茶,非常「照起工」,非常按照古法絕不偷工。舉一個實例來說,在採製季節裡,隨便挑個午後大約三、四點的時分,到坪林拜訪,任意選個正在做茶的的農舍,進去問一問。茶農會告訴你,炒鍋裡炒的茶,是昨天摘的茶菁。請注意,是「昨天」的茶菁,經過充分萎凋、靜置,發酵程度足夠的茶菁。除了坪林之外,你到處去看,下午炒的茶,都是早上才摘的,即使外頭還在下雨,根本沒有機會進行日光萎凋,也沒有人理會。

這樣照起工的作法,台灣沒有了,只有安溪才看得到。坪林的老茶農,有很多曾於日本時代,在南港、屈尺的茶業傳習所受過訓。當時的傳習所,由安溪禮聘茶師前來指導,為期兩年的受訓期間,學生還享有公費待遇,等於接受完整的制式職校教育。文山茶能夠歷久不衰,日本當局奠下的深厚技術和倫理基礎,實在功不可沒。當年的傳習所,逐年演變,成了今天茶業改良場,他們也徵募學員去受訓,為期「兩週」。唉,兩週能幹什麼,能教原本伶牙俐齒的人物,去開個茶藝館,賣弄一些生吞活剝的術語罷了。

話說回來,所謂的文山,包括當今的坪林、石碇、深坑、烏來、新店、雙溪、平溪等地,是台灣早期四大茶區之一。茶園散處在境內的山凹裡,茶做好之後,茶農擔著到坪林街上,賣給精製茶廠和大盤茶行。茶季正當熱絡的時候,坪林街上擠滿了全台各地的茶販,堪稱北台灣最大的茶葉集散中心。坪林茶市的主角,是向茶農購買毛茶的本地茶行。他們做買賣也有古風,一板一眼的試飲,一袋一袋按品質優劣議價。他們隨身帶著試茶的湯匙,在每個鑑定杯裡攪來攪去,茶農則神態緊張地跟在一旁,等候他們的品評。於是種茶的,便帶著又愛又恨的語氣,稱這些掌握生殺大權的茶行人物為「拿湯匙的」。

這種詳細品評,個別論價的古老習慣,全台也只剩坪林還保有了。其他的茶區,經常標榜產地的海拔與名氣,不論每季成色優劣,都堅持市場行情價;使得消費者付出同樣的代價,卻不保證拿到同樣的品質。坪林的古風不是這樣的。

每一袋茶有每一袋茶的行情,只要你內行,儘管評頭論足,說得有理的話,茶行會很大方地給你相當的議價空間。那裡是內行人的樂園,如果你修練成「拿湯匙」的本事,歡迎光臨,定可賓主盡歡。

多珍貴茶種是一大特色

坪林有很多珍貴的茶種,除了常見的青心烏龍、青心大冇之外,還曾有武夷、奇蘭、大葉烏龍、水仙、佛手、早種、大慢種等等。多年下來,坪林人認定由青心烏龍做成的包種是最上品,稱之為「種仔旗」,講究的是它的品種香。逐漸地,其它品種都被淘汰,茶園朝向單一品種發展。

除了包種之外坪林也產白毫烏龍,用的是白毫特別顯露的「大慢種」。做出來的茶不叫椪風,而被稱為「白毛猴」或「紅茶」(註*);白毛猴雖是品種名,但有時也用來稱白毫烏龍茶。它的身價謙虛,不像北埔一帶,動輒上萬元一斤,坪林的白毫烏龍產量不小,靠的是便宜的老人工罷了。全盛時期的坪林,有一千多甲的茶園,部分被劃入水源保護區之後,已有縮減。在休閒生活漸受重視以來,坪林有山有溪有茶,假日遊客不斷,本地的產能顯得供不應求。如今在坪林街上,除了包種茶,外來的凍頂茶、高山茶也都已擺上貨架。

坪林的老太太們,依然圍坐在屋簷下,戴著老花眼鏡一片一片地揀枝,活生生像凍結在時光機器裡的古老景象,很確鑿地向過往的遊客,保證包種茶清香甘美的古風。但是在流行風尚所向披靡的後現代社會裡,那美好的往日,是不是如天之行健那般可靠呢?尤其雪隧通車後,往往宜蘭觀光的過路客少了,但交通上讓專程前去買茶的人更方便了,這對坪林會帶來怎樣的影響及變化?且讓我們衷心的馨香祝禱吧。

(註*此處紅茶不是真紅茶,因為它的茶湯顏色和包種茶相比,真的很像紅茶,所以坪林茶農習慣把白毫烏龍稱為紅茶。)

最佳賣點 : 台灣23個主要茶區大解析,

讓專業茶人帶你走遍台灣茶山,了解台茶文化,認識台灣茶最深厚的精髓。

45年專業茶職人喝茶祕笈大公開,品種、風土、製法,三個簡單原則讓你輕鬆了解台灣茶,並且玩茶一輩子!