The Splendid Tapestry Life of Master Chuang Wu-Nan, the Nati

| 作者 | 林嘉澍 |

|---|---|

| 出版社 | 蓋亞文化有限公司 |

| 商品描述 | 錦繡莊武男: 人間國寶的彩繪人生:親訪三年,第一手口述資料,老照片見證大量不復存在的作品。斗栱、垛頭、壁堵、門神,呈現北台灣傳統彩繪藝術之美。:誠品以「人文、藝術 |

| 作者 | 林嘉澍 |

|---|---|

| 出版社 | 蓋亞文化有限公司 |

| 商品描述 | 錦繡莊武男: 人間國寶的彩繪人生:親訪三年,第一手口述資料,老照片見證大量不復存在的作品。斗栱、垛頭、壁堵、門神,呈現北台灣傳統彩繪藝術之美。:誠品以「人文、藝術 |

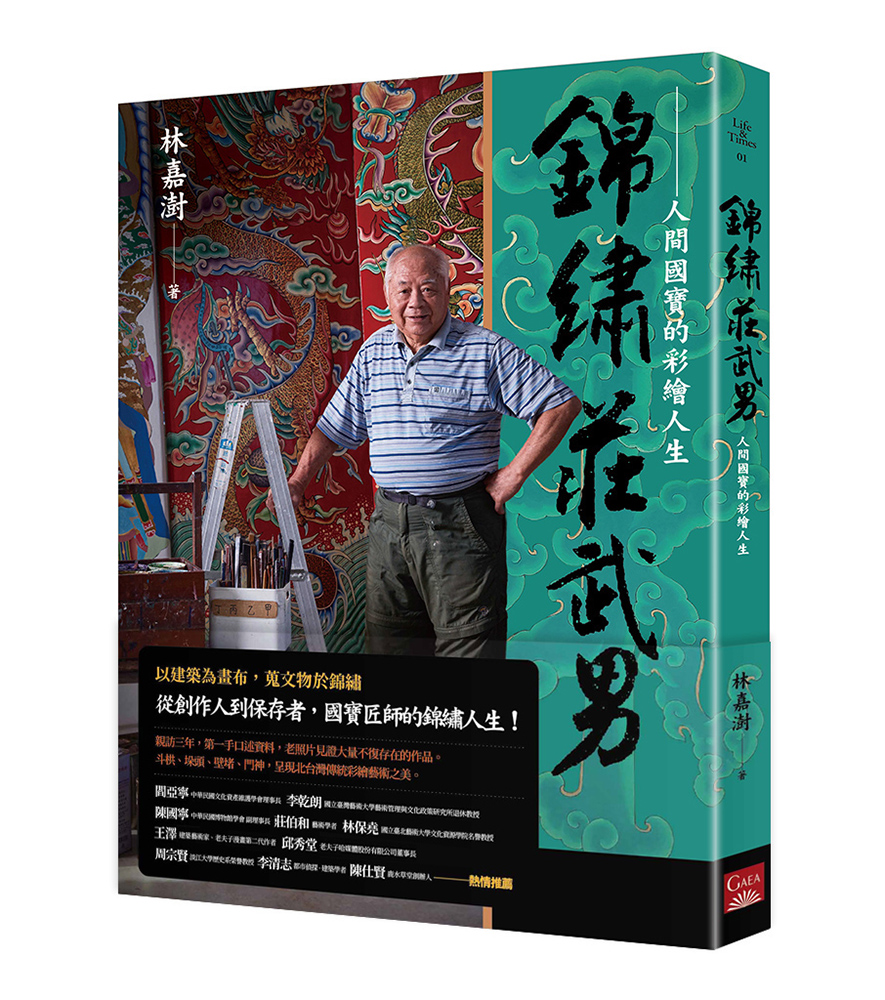

內容簡介 親訪三年,第一手口述資料,老照片見證大量不復存在的作品。斗栱、垛頭、壁堵、門神,呈現北台灣傳統彩繪藝術之美。淡水龍山寺、淡水清水祖師廟、北台灣三間行天宮、國立歷史博物館門神彩繪、台北孔廟萬仞宮牆麒麟壁堵——這些家喻戶曉的史蹟,都留存著莊武男的手筆。他是台灣僅存的南北式垛頭彩繪藝師,文化部認定的「重要傳統工藝保存者」,也是台灣的「人間國寶」。本書從彩繪大師莊武男的出身、學藝及傳承一路娓娓道來,並觸及台灣傳統彩繪的發展、南北匠師的分布,也细述了大師從文物修復到收藏、保護的歷程與故事。他所創建的私人莊園文物館讓失去歸屬的文物找到新家;另方面則在淡水社區大學授藝示範,培育新一代的年輕匠師。出入於技藝傳承與古物保護,莊武男的人生,是台灣傳統職人精神的最佳寫照。《錦繡莊武男》書中,收錄莊武男過去到現在、包括已佚失的大量傳統彩繪作品,從珍貴草圖到彩繪工序紀錄,見證匠師的執著堅持,也一窺傳統彩繪藝術之美。***台灣的廟宇與古宅中,彩繪匠師們以精湛的筆觸,將神話故事、歷史人物與吉祥圖騰栩栩如生地呈現於建築之上。他們不僅是藝術家,更是文化的守護者,尤其是「對場」的傳統,每個匠師都卯足全力,「不想輸」的意志讓他們在技藝上更加精進,用力揮灑各自的天分與後天的努力。*介紹台灣傳統彩繪藝術的發展與脈絡*收錄大量莊武男傳統彩繪作品,為傳統彩繪留下重要紀錄*親訪人間國寶莊武男藝師四年,蒐集詳實第一手口述資料

各界推薦 ■ 熱情推薦李乾朗國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所退休教授閻亞寧中華民國文化資產維護學會理事長周宗賢淡江大學歷史系榮譽教授陳國寧中華民國博物館學會 副理事長莊伯和藝術學者林保堯國立臺北藝術大學文化資源學院名譽教授王澤建築藝術家、老夫子漫畫作者邱秀堂老夫子哈媒體股份有限公司董事長李清志都市偵探·建築學者陳仕賢鹿水草堂創辦人

作者介紹 林嘉澍世新大學觀光系碩士,古蹟仙林衡道外孫,古蹟學者李乾朗門生,歐洲導領三十年經歷。酷愛世界古建築、精於鐘錶工藝美學,為德國Eastsong華導協會邀請鐘錶演講台灣第一人。曾任大學講師,現職雄獅集團歐洲線導領、欣傳媒特聘講師。搭飛機像搭Uber,喜歡旅行看古建、博物館,醉心保存大量古建築的國家,享受徜徉在古蹟裡的凝凍時光,未來將持續記錄歐亞古建築及匠師訪談,分享文化資產的精粹與奧妙。林嘉澍作品・古道仙蹟——尋訪阿公林衡道走讀新鮮事・錦繡莊武男——人間國寶的彩繪人生

產品目錄 自序 彩繪神匠 錦繡傳芳第一部 以建築為畫布 彩繪 第一章 傳統建築與彩繪 第二章 中國傳統彩繪的發展 第三章 台灣傳統彩繪的發展 第四章 台灣彩繪匠師的分布 第五章 台灣彩繪名匠第二部 藝湛登峰 莊武男 第一章 出身及學藝 第二章 人生導師洪寶真 第三章 拚場霸氣、處事圓融的領導者 第四章 彩繪作品 第五章 淡出彩繪工作第三部 文物大觀園 錦繡莊 第一章 古文物收藏與古董市場 第二章 錦繡莊的創建 第三章 錦繡莊十六景 第四章 淡水必遊錦繡莊 第五章 融入生活的文化創意 第六章 有趣的莊爺爺版畫課 第七章 推動文物保存與修復 第八章 特別有故事的十件古董 第九章 古董莊園博物館的籌劃與未來第四部 退而不休 傳承 第一章 歷年重要徒弟與傳習生 第二章 彩繪授藝課程 第三章 教育推廣活動 第四章 傳統工藝顧問 結語 用彩繪文化連結世界

| 書名 / | 錦繡莊武男: 人間國寶的彩繪人生 |

|---|---|

| 作者 / | 林嘉澍 |

| 簡介 / | 錦繡莊武男: 人間國寶的彩繪人生:親訪三年,第一手口述資料,老照片見證大量不復存在的作品。斗栱、垛頭、壁堵、門神,呈現北台灣傳統彩繪藝術之美。:誠品以「人文、藝術 |

| 出版社 / | 蓋亞文化有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263842458 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263842458 |

| 誠品26碼 / | 2683035848007 |

| 頁數 / | 264 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17X1.5 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 400 |

| 提供維修 / | 無 |

內文 : 藝湛登峰 莊武男

在國人的觀念裡,總將繪畫專業人才分為「畫匠」、「畫師」和「畫家」。畫家往往受到尊崇,作品總被視為具有深度文化內涵與創意之「精緻藝術」;而「畫匠」、「畫師」的作品,題材多來自常民社會及風俗民情,作品偏向保護及美化建築中的構件,即所謂的「民俗繪畫」或「常民藝術」,雖被民間尊稱為「畫匠」、「畫師」,但長久以來,其社會地位則不如畫家受重視。

一般人總認為畫家與畫師、畫匠風格不同,兩種屬性落差大,事實上這樣的看法不全然是正確的。綜觀中國歷代繪畫史,從晉唐到宋代,曾經有過許多聲名顯赫的畫家亦投入廟宇、宮殿、佛寺、石窟的繪畫工程,如東晉顧愷之所繪的京師瓦棺寺〈維摩詰像〉;南朝張僧繇以印度彩色層疊之技巧,在建康(今南京)一乘寺大門上留下知名的凹凸法壁畫,因此該寺被雅稱為「凹凸寺」;唐玄宗開元年間,「百代畫聖」吳道子帶領其徒生團隊,於當時最繁華的洛陽與長安城,創作數百堵佛寺廟宇的彩繪壁畫。吳道子的畫風細膩,人物身上所穿的服裝,細觀之下竟有飄舉之感,萬分逼真,人稱「吳帶當風」,流傳至今的巨作〈地獄變相圖〉就因太逼真,曾讓當時的屠宰業者(如漁夫、屠夫)害怕業障報應,紛紛改行。吳道子團隊承包當時所有廟宇的壁畫工程,其師徒合作一條龍的壁畫彩繪工程作業,也許是唐代以來畫家以傳統建築繪畫行銷自身作品及團隊工程能力之先驅。

北宋真宗曾任命彩繪師擔任上百位匠師的總工頭,彩繪玉清昭應宮的壁畫。約莫元明之後,文人畫家作品大量受到皇室貴族青睞,與民俗畫師逐漸分流發展,文人畫愈漸尊貴,身價水漲船高,成為主流,並與民俗畫師的作品出現「雅」、「俗」之別,因而民間畫師往往遭到漠視,鮮少為畫史所記錄。

其實,民俗畫師的作品步驟嚴謹、傳習歷程悠久、技藝紮實,各門各派均有獨特的技藝畫風,甚至保存各門派特有的獨門色彩、繪畫,以及須具備的罕見材料,或早已失傳的古老師徒傳統,而且與民眾日常生活、民間信仰密不可分,是當時最接地氣、貼近人群的藝術作品。1

台灣的名家繪畫作品極為豐富,但多保存於台北故宮及富商名家之手。台灣的廟宇、佛寺亦保存許多清代至今民俗畫師的作品,在樑枋牆壁隨處可見,就是俗稱的彩繪,然台灣清代的廟宇匠師姓名多不可考,而日治時期至今的作品,則因廟方漸漸允許於作品上題名,保存記錄較多,對於後世研究匠師生平助益甚大。憑著作品上的落款,可上溯至清同治與光緒年間,匠師的系譜經過訪查也有了脈絡,較完整的有方阿昌、洪寶真、許連成、邱鎮邦、郭新林、柯煥章、潘麗水、陳玉峰、陳壽彝、李漢卿,以及本書的主角莊武男老師。

出身及學藝

莊武男,一九四二年出生於淡水,現為新北市傳統藝術藝師、錦繡莊負責人、滬尾文物展示中心負責人、滬尾文物學會會長、淡水社區大學彩繪講師、中華民國文化資產維護協會副理事長,曾任台北縣民俗文物學會理事長、淡水文化基金會董事長、中華民國傳統匠師協會理事長。

莊武男在古樸的淡水小鎮度過童年,父親莊金榜生於清光緒十九年(一八九三〜一九七一),祖籍福建漳州平和縣,燈號「錦繡」1,母親陳富,父母兩人育有四男二女,分別為長男莊珪藤、次子莊珪明、三子莊佳漳、四子莊武男、長女莊蔥、次女莊春。一九一七年,其父(二十八歲)於耕田時,用田水洗臉,導致雙目失明,一生中有五十一年的農耕勞動及生活,完全在黑暗中度過。

莊武男出生時,正值日治政府推廣「國語家庭」、改名改姓運動,因此父親為他取了一個日本味十足的名字─莊武男,而他的降世也為家庭帶來更沉重的經濟壓力。

家中務農,父親幾乎天天與家人一起早出晚歸,為生活奔忙。一九四七年,莊武男五、六歲時,就已經在與海邊的「下圭柔山」隔條小溪的「大莊埔、羊欄仔」附近樹林內放牛、砍柴、抓老鼠,更於早晚都跑到海邊釣魚、捉螃蟹、撈海菜,任何可以賣錢的,就想辦法變現。後來他上小學,依然是工作做完才去學校。

日治結束,民國開始,語言文字在日常生活中都要重新學習;莊武男才剛開始學日本話,就要立刻改學中國話,同時也禁止講閩南語,造成生活中極大的障礙。在莊武男就讀興仁小學的六年期間,教國語的老師自己不會說國語,而他的生活母語即為台語,因此國語帶有濃厚的台語腔,即俗稱的台灣國語。

從下圭柔山到興仁小學,以今日車程計算要四公里,七歲的小孩,清晨起床,早餐只有一碗蕃薯粥與蘿蔔乾填肚子,只帶著「國語、數學」兩本課本,便當只帶乾飯、蘿蔔乾、醬瓜,每日來回近八公里路途,讓莊武男從小就因大量運動而奠定日後健康的身體;但常常第一堂課還沒上,就因大量走路而先吃完一半的便當,下午當然又「八肚夭」,生活非常艱苦。

小時的莊武男很不喜歡讀書。當時老師打得兇,書背不好就要被打;莊武男很聰明,他不是功課跟不上,而是不喜歡背書。「來來來,來讀書,去去去,去上學」,這是當時小學課本的課文,莊武男到現在都還琅琅上口,可見記憶力驚人。因老師要打人,讓莊武男不喜歡去學校,加上小時候過早開始勞動生活,沒時間讀書,讀不懂,自然不愛讀書,而父母因農忙需要人手幫忙,並不鼓勵讀書,於是叫小孩不要去上學。比起種田勞動,農村孩子去學校叫「放牛吃草」,到學校不是想讀書,而是玩耍嬉鬧。當時特殊的時空背景,城鄉教育相去甚遠,於是他幾乎都不去上學,老師還親自到家裡帶過好幾次,父親甚至問他:「你是要讀書還是摸牛屁股?」小時候的莊武男覺得任何事都比讀書有趣,因此成名之後,「不愛讀書」就成了他的口頭禪。

對於讀書沒興趣,但莊武男對於繪畫卻有天生的熱情及天賦。因為家貧,沒錢買畫紙,在校常主動把同學的畫紙拿來畫,幫同學交美術作業。對於生活中所見的草木、鳥獸蟲魚,常常畫到無法停筆,張張栩栩如生。莊武男的童年因繪畫而快樂,對繪畫的高度興趣已漸漸顯露。小學六年級時曾一度想考初中而用功了好一陣子,但後來還是覺得喜歡畫畫勝過讀書,於是打消了升學念頭。

小學畢業後,莊武男先到台北市光美五金行工作,但因為頑皮,老是和身材、年齡相仿的老闆兒子打架,母親知道後就叫他回家。

當時,曾參加過一九二○年大修艋舺龍山寺、頗享盛名的艋舺彩繪名匠洪寶真居於新莊,因為身材肥胖,人稱「憨師」。洪寶真生性儉樸,一生淡泊,從未有房產,長居於新莊文昌祠,其子洪詩榮之妻是莊武男的堂姊,故在大伯莊登貴的建議下,讓不喜歡務農、對繪畫的興趣非常濃厚的莊武男,前往新莊拜洪寶真為師,學習彩繪,成為台灣北部一代宗師洪寶真最後的關門弟子。洪寶真無論是樑枋、垛頭、軟團與硬團彩繪皆擅長,所畫之螭虎線條流利順暢,與當代彩繪名家潘春源、潘麗水、陳玉峰、陳壽彝等齊名。

最佳賣點 : 以建築為畫布,蒐文物於錦繡

從創作人到保存者

國寶匠師的錦繡人生!