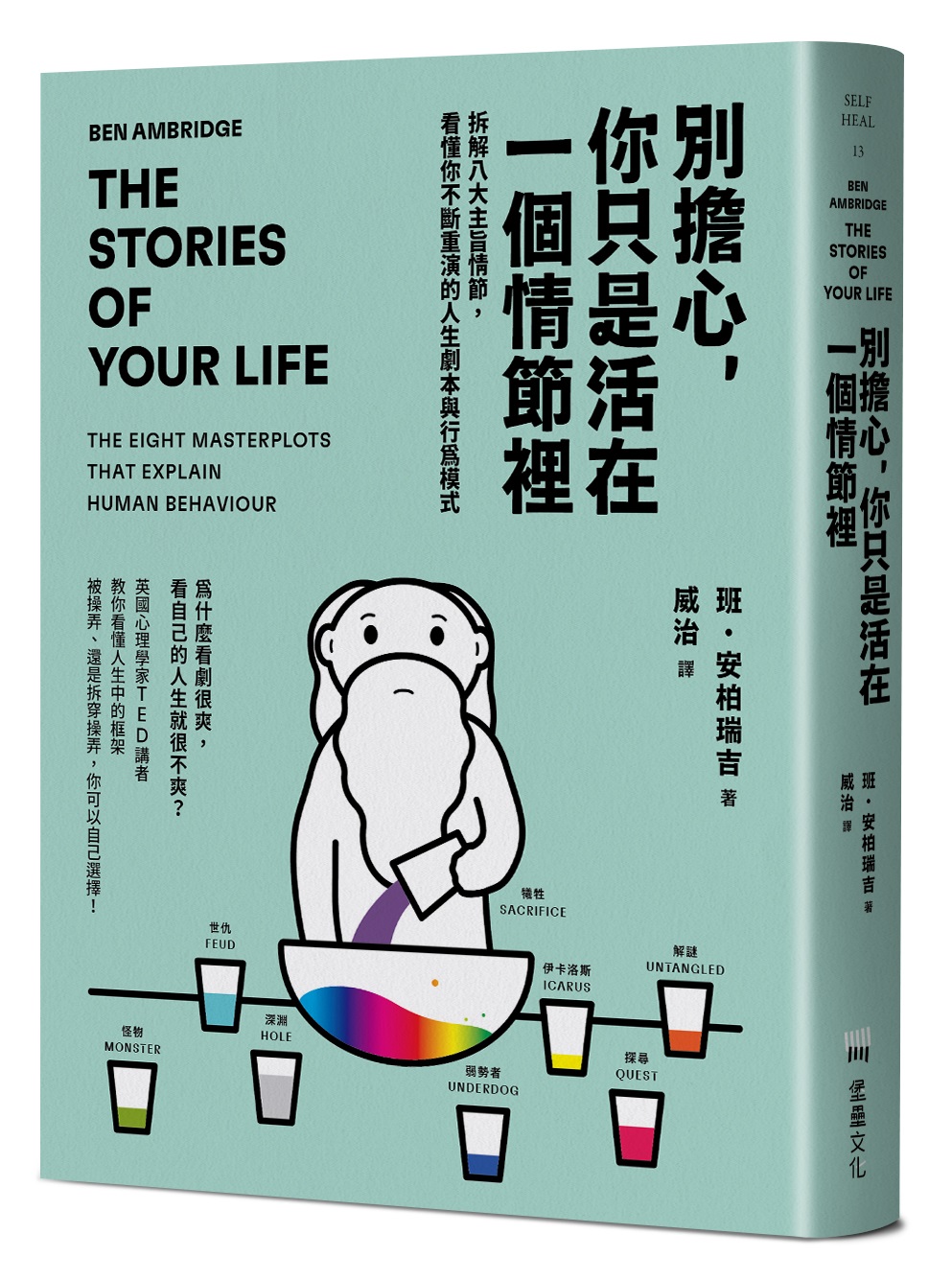

The Stories of Your Life: The Eight Masterplots That Explain Human Behaviour

| 作者 | Ben Ambridge |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 別擔心, 你只是活在一個情節裡: 拆解八大主旨情節, 看懂你不斷重演的人生劇本與行為模式:為什麼看劇很爽,看自己的人生就很不爽?為什麼看劇時看著看著就不小心憤怒了?你 |

| 作者 | Ben Ambridge |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 別擔心, 你只是活在一個情節裡: 拆解八大主旨情節, 看懂你不斷重演的人生劇本與行為模式:為什麼看劇很爽,看自己的人生就很不爽?為什麼看劇時看著看著就不小心憤怒了?你 |

內容簡介 專家推薦➹ 故事對人類至關重要,能讓我們學習、連結與同理他人。最棒的故事會遵循結構,引爆並放大自身的影響力。安柏瑞吉熟練剖析並解析這些主旨情節,讓我們能因此受益成長。──麥特.亞伯拉罕(Matt Abrahams)《快速思考,精明談話》作者、「快速思考,精明談話」Podcast主持人➹ 一段引人入勝、娛樂性十足又極具智慧的心智敘事之旅。──威爾.史托(Will Storr)《地位遊戲》《說故事的科學》暢銷書作家➹ 人生,還有我身邊所有人那些令人咋舌的行為,終於說得通了。讀讀這本奇書吧!──安德魯.高爾(Andrew Gold)《祕密心理學》作者,「異端份子」(Heretics)Podcast主持人┃為什麼看劇很爽,看自己的人生就很不爽?┃為什麼看劇時看著看著就不小心憤怒了?你被劇中的什麼情節觸動了嗎?為什麼你會被觸動?其實,人生存在著所謂「主旨情節」(Masterplot)的框架,是每個人不自覺卻一再重演的人生劇情框架,你會在哪一齣戲裡重複登場,又要如何跳脫它?⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭人生是個故事,這本書幫你看懂自己在重複什麼情節⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭⬬⬭看穿自己的主旨情節 ➜ 當下覺察與選擇 ➜ 活出自己最好的版本為什麼他這麼說?她為何又在這裡,是想證明什麼?為什麼他堅持把我當成敵人?我做錯了什麼嗎?還是我根本就是個壞人?他為什麼突然辭職?為什麼選在那個時候?這一切,到底有沒有劇本可循?有時我覺得自己只是想保護什麼,但在別人眼中,我卻成了那個「怪物」。那個劇情明明是假的,我卻痛得像真的失去了什麼……為什麼不是那樣發展?到底,是哪裡出錯了?「無論你選擇什麼框架,這是你的人生,這些都是你可以按照自身意願運用的故事。」┃你重演著的情節背後,總有一些科學原理┃為什麼只有離家重返,才能找到真正的自己?▘探尋主旨情節▝大腦或神經系統中對學習的聯結(learned associations)與空間有關⎺為什麼有人這麼熱愛糾正錯誤?▘解謎主旨情節▝ 當我們辨識並排除錯誤預測時,大自然會給大腦一點愉悅感作為獎勵⎺為什麼看劇中人的不幸我們會覺得爽?▘伊卡洛斯主旨情節▝其實我們爽的是不必感到愧疚的「掌控感」⎺為什麼怪別人總是比較容易?▘怪物主旨情節▝心理學「優於平均效應」顯示人們傾向認為自己是個好人(壞的都是別人)⎺為什麼有些人天生就愛「選邊站」?▘世仇主旨情節▝羅伯斯山洞實驗發現幫助同類、傷害異類早就刻在我們DNA中⎺為什麼處於弱勢的人,反而能逆風翻盤?▘弱勢者主旨情節▝自我實現預言效應(Self-fulfilling-prophecy effects)其實是真的⎺為什麼我們會願意為某些群體付出呢?▘犧牲主旨情節▝心理學「融合」理論發現,對自我認同的群體我們會懷有「義務感」⎺為什麼觀眾喜歡電影主角遭難又脫逃的劇情?▘深淵主旨情節▝鏡像神經元讓我們有「與演員共享態度、感受和情緒的能力」關於本書這是一本幫助你理解自我行為模式的實用指南,作者為探尋、解謎、伊卡洛斯、怪物、世仇、弱勢者、犧牲、深淵八大「主旨情節」(masterplot)提供了一份六個階段的「路線圖」。順著路線前進,我們可以深入了解每個主旨情節的構成、在虛構世界與現實生活中如何應用、背後的心理學原理,以及情節是如何被使用或濫用的。能看懂自己的主旨情節,你就有所選擇、有所覺察,而不是無意識的活在劇本中。我們還能學會看穿扭曲的、刻意操作的框架,清醒活出自己最好的版本!

各界推薦 專家推薦➹ 故事對人類至關重要,能讓我們學習、連結與同理他人。最棒的故事會遵循結構,引爆並放大自身的影響力。安柏瑞吉熟練剖析並解析這些主旨情節,讓我們能因此受益成長。──麥特.亞伯拉罕(Matt Abrahams)《快速思考,精明談話》作者、「快速思考,精明談話」Podcast主持人➹ 一段引人入勝、娛樂性十足又極具智慧的心智敘事之旅。──威爾.史托(Will Storr)《地位遊戲》《說故事的科學》暢銷書作家➹ 人生,還有我身邊所有人那些令人咋舌的行為,終於說得通了。讀讀這本奇書吧!──安德魯.高爾(Andrew Gold)《祕密心理學》作者,「異端份子」(Heretics)Podcast主持人

作者介紹 作者簡介班.安柏瑞吉(Ben Ambridge)英國心理學家|TED 講者|暢銷書作家▘英國曼徹斯特大學心理學教授▘TED Talks超過300萬觀看〈揭穿關於心理學的九個迷思〉▘暢銷書《Psy-Q》入選《星期日泰晤士報》年度推薦▘《大誌》《觀察家報》專欄作家▘曾入圍《衛報》暨惠康信託基金會科學寫作獎▘經濟與社會研究委員會ESRC成員▘LuCiD國際語言和溝通發展中心核心成員班.安柏瑞吉擅長以嚴謹又有趣的方式揭開心理學真相,是結合科學與大眾溝通的第一線學者。他的前兩本書《心理學家教你的透視術》(Psy-Q)和《我們比黑猩猩還聰明?》(Are You Smarter Than A Chimpanzee?)已有超過十六種語言的版本,總銷售量超過十萬冊。這些書讓他成為《觀察家報》(The Observer)和《大誌》(The Big Issue)的專欄作家;英國第四頻道公司(Channel 4)的《星期天早午餐》(Sunday Brunch)、BBC Radio 2的《克里斯.伊凡斯早餐秀》(Chris Evans Breakfast Show)和BBC的「小快樂人」(Tiny Happy People)網站的固定來賓;在谷歌、皇家科學院(Royal Institution)、牛津文學節、荒野音樂節(Wilderness Festival)和Bestival音樂節上演講;TEDx的演講「揭穿關於心理學的九個迷思」(Nine Myths About Psychology, Debunked),已超過三百萬次觀看數。譯者簡介威治曾任編輯、翻譯、採訪,也是肌力與體能教練。擅長領域為商業、流行音樂、運動、語言和訓練。曾譯有《投資最重要的三個問題》《跟各國人都可以聊得來》《終結者:馬里安諾‧李維拉自傳》《暢銷金曲製造機》等等書籍。

產品目錄 目錄01故事背後:主旨情節配方The Inside Story: Masterplot Recipes正因為把人類經驗的本質濃縮到極致,主旨情節幾乎無所不能。我們被情節操縱,也利用情節來操縱他人。原因為何?答案是,虛構與現實世界的情節會不斷相互強化。02探尋QUEST為什麼必須離開並重返,才能找到「聖杯」?移動到不同的地方,會在某種程度上改變我們,讓我們打破慣性,去找到在家中無法獲得的「聖杯」,即使,聖杯其實一直就在家裡。03解謎Untangled當我們記取教訓,優先思考光明而非黑暗、輕鬆傻氣而非嚴肅認真,心靈感性而非大腦理性,並追隨我們那(夠好的)夢想時,解謎這個主旨情節,就可以成為人類進步的催化劑。04伊卡洛斯Icarus伊卡洛斯藐視自然法則,妄圖像鳥兒般飛翔。即使從表面上來看,這是個最令人沮喪的情節配方,卻也能讓我們在喚起的同情中找到意義,甚至幫助我們直面生命中最沉重的經歷。05怪物Monster只有在能夠拋開怪物主旨情節,試著從對方的視角去理解。你不必了解他們的動機,更別說同意他們了,但你必須保持好奇,為什麼在他們的心中,他們是英雄,而你才是怪物呢?06世仇Feud我們都曾有過那種,不知為何被迫與他人競爭的感覺。如果你有兄弟姐妹,而且假設你沒有像該隱那樣殺害他們,你一定對那種為了爭取愛與關注而彼此競爭的感受不陌生。07弱勢者Underdog弱勢者的故事之所以會成為人類進步的催化劑,是因為這觸動了我們最根本的信念,我們相信這個世界,應該是有道理可循的。我們無法承受,一個沒有一步一步戰勝大人物的世界。08犧牲Sacrifice自殺炸彈客算是在「犧牲」嗎?答案可能是的,如果將「犧牲」理解為,一種不完全出於無私的利他行為,而是要讓孩子吃飽穿暖,一種透過幫助血親,來讓自己感覺良好的行為。09深淵Hole比起正面資訊,人們更傾向尋找並關注負面資訊。即使證據明顯,但人類總是很容易相信自己正身處深淵。政客都很清楚,激勵支持者的方法,就是承諾將所有人從深淵中拯救出來。10你的人生故事The stories of your life我希望啟發讀者,讓你不只能運用主旨情節達成你的人生目標,也能在最平淡無奇的日常生活中,發現生活的意義。無論你選擇什麼框架,這都是你可以按照意願運用的人生故事。致謝Acknowledgements注釋Notes

| 書名 / | 別擔心, 你只是活在一個情節裡: 拆解八大主旨情節, 看懂你不斷重演的人生劇本與行為模式 |

|---|---|

| 作者 / | Ben Ambridge |

| 簡介 / | 別擔心, 你只是活在一個情節裡: 拆解八大主旨情節, 看懂你不斷重演的人生劇本與行為模式:為什麼看劇很爽,看自己的人生就很不爽?為什麼看劇時看著看著就不小心憤怒了?你 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267728369 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267728369 |

| 誠品26碼 / | 2683015188000 |

| 頁數 / | 368 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8 * 20 * 2.2 cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 459 |

內文 : 影響之下

正如我們看到的,「怪物主旨情節」如此受歡迎且強大,原因就在於,雖然不一定準確,卻鼓勵我們相信我們和故事中的英雄一樣,比起他正在對抗的這個(實質上)不人道、自私的怪物,擁有更高的道德品格。

但如果我們試圖將這個情節配方應用在現實世界,會發生什麼事呢?從偵探、律師、法院工作人員到基層員警,那些在刑事司法體系中工作的人,會頻繁的與犯下可怕罪行的人接觸。在這些情況下,我們的直覺反應往往是將這些罪犯視為非人類的怪物。但這樣的框架到底是有幫助,還是會造成反效果呢?

勞倫斯.艾利森教授,他以禿頭和留一撮長長的灰鬍子著稱。穿著隨性的衝浪連帽衫,說話輕聲細語,但這種風格反而強化了他的權威感。他之所輕聲細語,是因為他本身就充滿權威,沒必要大聲疾呼。採訪艾利森這位或許是世界上首屈一指的審訊專家,確實令我有點緊張,但他的從容冷靜馬上就讓我感到放鬆。我們在他北威爾斯的客房裡親切聊天,他右肩上方還掛著一隻巨大的藍鯨玩具,使他看起來完全不像刻板印象中的警方審訊員。很快我就明白,這正是他想傳達的──「眼前這個人會坐在你對面,背後是有原因的,不會只是因為他們是「壞人」,如果你對這點不感興趣,就無法成為一位好的審訊者6。」

想像一下電影中警方審訊的場景:審訊官大力敲打桌子,對嫌犯大喊大叫,一邊威脅他,一邊辱罵他是「一坨屎」,甚至還會打他(影集《反恐任務》中的傑克.鮑爾大概是最為人所知、最惡名昭彰的代表)。事實上,這樣的場面直到近期也與現實相去不遠。在英國直到一九九二年,才通過所有審訊都必須錄音、所有嫌犯都有權要求律師在場的強制性法律,起因是此前有兩起引起高度關注的司法誤判案件。在美國,直到二〇〇九年才由歐巴馬總統簽署行政命令,禁止使用水刑(往嫌犯臉上灑水以模擬溺水,就如同勞勃狄尼洛主演的電影《特務風雲:中情局誕生祕辛》中所描繪的那樣),以及其他所謂的「強化審訊技巧」。長久以來大家都知道這類技巧往往會導致不實的供詞7,那為什麼這麼久以來,警方還是堅持使用這些技巧(有許多地方甚至今日仍在使用)呢?

當然,答案就在我們從小就耳濡目染的「怪物主旨情節」,就連偵探們也和我們一樣不例外。嫌犯是個非人類的怪物,純粹而簡單。問他為什麼要做那些事情毫無意義,除了純粹的邪惡以外,沒有人能提供任何合理的解釋或理由來解釋這種惡劣罪行。偵探是個英雄,做著上帝的工作,為了正義與善良奮力戰鬥,無怪乎某種類型的偵探(艾利森的說法是「那些狗屎般的傢伙」)喜歡「傳統」的做法。但問題是,你真的那樣做的話,會發生什麼事?以下引述自艾利森的警方反恐偵訊文件中節錄的嫌犯供詞原文:8

「你不知道你們政府有多腐敗,如果你不在意,那詛咒就會降臨你身上。」

「審訊的目的不是要你按部就班的完成你那小檢查表,然後你就被摸摸頭表揚。如果我發現你只是在照規定辦事,我們就不用再談了,真誠一點吧!」

「告訴我,為什麼我應該要回答你?你問我這個問題背後的原因是什麼?」

審訊者:「我問你這些問題,是因為我需要調查發生了什麼事,還要知道你在這些事件中扮演了什麼角色。」

「不對,那是你的工作,不是你的理由。我問你的是,這跟你有什麼關係?」

對抗,只會築起一道牆。艾利森出版過一本講述家庭關係的書,他舉了一個更貼近家庭生活的例子:如果你那青春期的孩子違反了門禁,你選擇質問他,他多半會爭辯,直到你們其中一個、或兩個人都怒氣沖沖地離開。這跟面對嫌犯相同,如果你強逼他們要說出他們所知道的事,他們只會保持沉默。

艾利森心想:一定有更好的方法。

或者,準確的說是艾利森一家在思索。艾利森和他的妻子艾蜜莉,他們在工作上也是一對搭檔,艾蜜莉有諮商專業背景。夫妻倆很快就意識到,這跟審訊之間的交集比他們原先想像的要多,在這兩種情況下,目標都是讓受訪者開誠布公,去談論他們不想談論的事情。相似之處還不只於此,尤其是成癮諮商,早期運作方式都跟過去老派的警察審訊一樣,「輔導員」會訓斥客戶的成癮問題,希望迫使他們正視這個問題。當然,實際上會發生的狀況是,客戶會反抗、憤然離去或閉口不言。直到一九八〇年代,史蒂芬.羅爾尼克和威廉.米勒兩位心理學家,他們提出了所謂的「動機式訪談法」。動機式訪談法的概念是透過建立信任和共情,而非對抗,引導客戶能放鬆的開口,甚至想要分享他們的故事。

艾利森夫婦想知道,這種方法能否應用在警方審訊上,他們很快就發現這方法比傳統的諮商輔導更有效,於是開發出「以融洽關係為基礎法」(rapport-based),顧名思義,是要和嫌犯建立互信關係。這不只是「親切」以對(正如艾利森教授不屑稱之的「卡布奇諾與擁抱」),那只會顯得虛偽,當然,嫌犯心裡也明白,你大概並不認同他們(聲稱)做過的那些事。

「共情是想像力,而非溫暖」,艾利森教授對我說。這並不是要去喜歡嫌犯,而是去「想像」成為他是什麼感覺,表現出對他們的故事真心感到好奇,並坦率承認他們沒有義務要對你吐露任何事。艾利森跟我說,唯一接近這種風格的虛構審訊者,是一九七〇年代的電視劇偵探可倫坡,他謙遜低調、開著老舊的寶獅汽車,和如同他註冊商標般的好奇心(「我還想再多問一件事……」)。看看當之前那位審訊恐怖主義嫌犯的審訊者,被一位使用融洽關係而非對抗方式的審訊者取代時,會發生什麼事。

審訊官:「我們逮捕你那天,我相信你有意圖殺害一名英國士兵或警察。我不知道那天發生了什麼,也不清楚你為何覺得那麼做是必要的,或是你希望透過那樣做達到什麼目的。這些事情只有你知道,某某某(嫌犯的名字)。如果你願意,可以告訴我,如果不願意,也沒關係。我不能強迫你告訴我,也不想強迫你。我只是希望你能幫助我理解這件事。你能告訴我發生了什麼事嗎?(展示空白筆記本)你看清楚了嗎?我甚至沒有列提問清單。」

嫌犯:「這畫面太美了。由於你對我懷著體諒與尊重,好的,我現在就告訴你。但這只是為了幫助你,了解這個國家真正發生的事情。」

這些小故事雖然有意思,但實際數據又是怎麼說的呢?二〇一三年,艾利森夫婦和研究團隊發表了一篇論文,總結了多年來的研究成果9。這個團隊觀看了四百一十八份恐怖行動嫌犯的審訊影片,這些人最終都被判有罪,然後將審訊者的技巧一句一句歸類。審訊者的態度是對抗性的(帶著批判、諷刺、教條、居高臨下、公式化、不信任、攻擊性)還是建立融洽關係的(不批判、尊重、有信心、支持、謙虛、信任、溫暖)。他們也將嫌犯的回答歸類,以評估「審訊產出」的成果,也就是嫌犯提供了多少可用作證據的資訊。其中包含了與能力相關的資訊(嫌犯是否有足夠的能力犯下這項罪行?例如,製造炸彈的技能)、動機的資訊(犯下罪行的原因)和機會的資訊(他們是否在合適的地點,合適的時間犯行?),以及關於其他人參與情況、地點和時間的資訊。

研究結果非常明確,審訊者使用越多建立融洽關係技巧,從嫌疑犯那裡得到的「審訊產出」就越多。此外,艾利森夫婦及團隊發現,即使是少量的「不當審訊者行為」,也就是儘管只失控個一兩次,「審訊產出」都會明顯降低。這裡能得的教訓是,如果把自己設定為在對抗邪惡怪物的英雄,那就註定失敗。只有避免將嫌犯「怪物化」(要謹記,這些人最後全都被判犯下嚴重的罪行),而是將他們視為「人」、與他們建立連結才能成功。

在刑事司法體系,採取「怪物化」的框架是災難性的。我說災難並非比喻,實際上是真的會導致喪命。那些聽起來枯燥無味的術語「審訊產出」,其中隱含的事實是──如果你身為審訊者,並將嫌犯「怪物化」的話,你就是在降低獲取最終可能讓他們被定罪、並被關押的資訊,同時增加他被釋放、再次殘害他人的機會。

劇情反轉

但如果我們想到的,是另一種完全不同的邪惡時該怎麼辦呢?比如希特勒和納粹?就像本章一開始出現的虛構怪物,他們毫無悔意的殺害了數百萬人,極端奸詐與不誠實(好比希特勒撕毀了與英國首相張伯倫和蘇聯的史達林簽訂的協議),他們恐嚇全人類、威脅全球數百萬人的生活。自始至終,如同其他數不清的獨裁者,希特勒正是利用怪物主旨情節配方,將自己及支持者描繪為英雄,反將完全無辜的受害者描繪成怪物。希特勒和納粹究竟是如何辦到的?他們為何能成功扭曲這套主旨情節呢?

在尋找這個答案時,史丹利.米爾格蘭(Stanley Milgram)著名的「服從行為研究」(Behavioural study of obedience)是個有用的起點,這是自一九六〇年代至今仍非常重要的心理學教科書。10

從一九三三到四五年,數百萬無辜的人依命令遭到系統性屠殺。他們建造毒氣室,設有守衛森嚴的死亡集中營,「製造」出的每日「屍體配額」,效率就像在量產機械設備。這些不人道的政策,也許只是起源於一個人的思想,但若不是有大量的人員服從命令,根本無法大規模的執行。11

米爾格蘭真正關心的,不是去理解希特勒和納粹高層的動機,而是成千上萬名執行命令的低中階親衛隊(Schutz Staffel,簡稱SS)軍官。這個問題在一九六三年特別受到關注,也就是米爾格蘭發表研究報告那年,哲學家漢娜.鄂蘭同時也出版了她備受爭議的著作《平凡的邪惡:艾希曼耶路撒冷大審紀實》(Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil),書中分析了一九六一年在耶路撒冷舉行的阿道夫.艾希曼審判,這位納粹軍官負責規劃將猶太人送入死亡集中營的任務,艾希曼聲稱他只是「服從命令」。就算我們完全接受這個自我辯護的理由,卻也跟以色列一九五七年的「黑旗法」有衝突。該法律要求士兵拒絕執行「明顯非法的命令」,這類命令本身應如黑旗般高掛,警示著:「禁止!這是刺眼且令人心生反感的非法行為」12。鄂蘭的分析是因為提出了「平凡的邪惡」一詞而引發爭議,她主張,艾希曼「從未意識到自己的所作所為」,因為他無法「從他人的角度思考」。13鄂蘭在一九七一年的後續文章中寫道:「這些行為是怪物般的,但執行者,至少是正在受審的那位,非常有效率的執行者,卻極其普通、平凡,他既非惡魔,也非怪物」。14許多人對這觀點感到憤怒,正如我們稍後將更詳細探討的,近年研究顯示,艾希曼不僅知道他在做什麼,更對自己的任務帶著一種扭曲的自豪。

米爾格蘭這項著名的研究目的,是以實驗方式探究「只是服從命令」這種辯護是否具備任何正當性。那些對潛在受害者毫無惡意的普通人,真的會以如此痛苦的方式傷害他們嗎?甚至用的是可能致命的電擊?

相信我不需要告訴你,答案是──「會的,他們真的會這麼做」。米爾格蘭的實驗不僅經常被心理學教科書引用,更深入文化中。當受試者被研究團隊要求施加痛苦的電擊給一位(假的)參與者,作為一項(假的)學習和記憶研究的一部分時,每個人都照做了,電量會一直加強到(假的)電擊器標有「三百伏特:劇烈電擊」的標示。隨著電壓逐漸增加達到三百六十(極度強烈的電擊)和四百二十(危險:嚴重電擊),有幾個受試者退出,但大多數受試者(四十名中有二十六名)一直堅持到最大電壓四百五十伏特(只簡單標示為「XXX」)。

現在,大多數心理學教科書在談到米爾格蘭的研究時,其實都有些誇大。雖然許多教科書上說,受試者當時相信這些電擊是致命的,但實際上,實驗前有明確告訴他們:「雖然這些電擊可能極其痛苦,但不會造成永久性的組織損傷」,如果有人提出疑問,也會再次提醒他們這一點。此外,根據對當年問卷調查和訪談的兩份新分析(一份發表於二〇一七年,另一份於二〇一九年),發現許多撐到最高電擊電壓的受試者,並不是真的相信那套虛構的說辭(或至少在事後聲稱他們其實不相信)15。因此,就像許多教科書想讓你以為的那樣,受試者在心理實驗中會冷血處決對方,這件事絕對不是真的(至少我們應該懷疑可信度能有多高呢?)。不過真正的事實是,受試者的確毫不猶豫的對他人施加極為痛苦的電擊。我們之所以知道這件事,是因為二〇一六年有一項米爾格拉姆實驗的再驗證研究,這次使用了真實的電擊16。而且,為了確保大家都知道是真的電擊,正式實驗開始前,所有受試者都在「校準階段」中親自體驗了電擊。

然而,大多數心理學教科書,和其他廣為流傳的版本,其實真正誤解了米爾格蘭的研究重點。普遍的說法是,大多數受試者之所以願意對他人施加痛苦(甚至是致命)的電擊,只是因為有權威人士(有時是「穿著白袍的人」)告訴他們要這樣做。這解釋其實暗示著「只是遵命行事」的辯護站得住腳,也就是,即便是友善、正常的人,也可能因為盲目服從命令而做出壞事。

但重要的是,這並不是米爾格蘭本人的解釋,他對研究結果的詮釋,其實更為細緻入微:

從表面上看,這項實驗旨在達到一個值得追求的目標,即推動學習與記憶的知識發展。服從並不是他們的目的,而是個體在這種情境下,將服從視為一種有意義的、有其功能性的手段。受試者可能無法看清完整的意義,但他們都能「合理假設」實驗者們知道自己在做什麼。

實驗者向受試者保證,施加的電擊是「痛苦但不危險的」。因此,他們也假設這只會對受害者造成暫時的不適,而認為實驗帶來的科學成果則是長遠的。

此外,實驗是由聲譽卓著的耶魯大學贊助,並在其校園內進行。這讓他們可以合理推斷,參與人員都是專業且值得信賴。現在正透過在紐哈芬以外、且未透漏與該大學有任何關連的一系列實驗,來研究這個背景權威的重要性。17

後續實驗改在康乃狄克州橋港市市中心進行,結果正如預料的一樣,受試者的服從率明顯降低。身為在康乃狄克州的夏令營工作期間,曾分別造訪過橋港市和耶魯大學的人,我可以證明,這兩處簡直天差地遠。

其中隱含的意思非常明確,在原本耶魯大學研究中,參與者之所以表現出高程度的順從,是因為他們相信那套虛構的說法,真心認為這場「學習和記憶實驗」具有重要的科學價值。儘管他們對實驗目的可能只有模糊的理解,但這裡有一位耶魯大學的教授向他們保證,這研究具有重要意義,那麼他們當然相信是真的有。從這個角度來看,「順從」可能不是最恰當的詞彙,受試者絕不是因為「有人要我這樣做」,就隨波逐流的違背自己的理智判斷、被動的順從,而是在他們承受了極大不適的情況下,仍然選擇參與這個他們堅信目標相當有意義的科學計畫。

在米爾格蘭的實驗中,之所以參與者的行為如「怪物」一般,並非他們變成了「邪惡的化身」,而是因為在他們內心深處,想要成為「善」的參與者。按照實驗要求執行,以推動科學發展的理想,這也是他們申請參與實驗(並因此得到報酬)的原因。18

回到艾希曼的審判,這其中意謂的,其實是他和其他中階納粹軍官都不只是服從命令,真正可怕的是,他們是真正贊成、並支持納粹的種族主義意識形態。當然,我們難以從實驗室研究直接推論到現實世界,但在這個案例上,我們無須「推論」。二〇〇四年發表了一項針對艾希曼的詳細研究,發現在他平靜和官僚的外表下,藏著對納粹主義的狂熱。19接受審判前,他對於自己殺害數百萬猶太人並不感到懊悔,反而是悔恨自己沒有殺掉更多猶太人。甚至是當他覺得那些包括海因里希.希姆萊在內的上級對這個計劃不夠投入時,還會挑戰或違抗他們。最可悲的是,艾希曼將自己投射進一個扭曲的「怪物情節」中,在那套故事裡,他是英雄,而猶太人是怪物。

誰會相信這樣的事情呢?答案在於「主旨情節」的力量,正如我們在本書所見,這些主旨情節既可以被用於善,或者如上述情況,被用於惡。我們都很熟悉的是,早在實行駭人的「最終解決方案」之前,納粹早已散布大量的種族主義洗腦宣傳。艾希曼的案例提醒我們,種族主義洗腦宣傳,不只是恐怖行動的序幕,也不只是相較於死亡集中營之下的一些侮辱或罵人的言詞,而是整個恐怖計畫的根基。這台死亡機器之所以能夠啟動,是因為希特勒向包括他自己在內的所有人,推銷了一個扭曲、是非顛倒的情節框架,在這個情節中,納粹是英雄,猶太人和其他少數族群等他們大屠殺的對象則是怪物。正如茱莉亞.蕭在《邪惡》一書中所指出,他們鼓勵納粹獄警其將自己視為「英雄」,因為他們能夠承受親眼目睹所有的恐怖場景。20就「怪物」這方面,納粹的反猶太洗腦宣傳幾乎照本宣科按照「怪物」模板操作,猶太人被描繪成純粹的邪惡、自私自利的化身,是對整個民族及生活方式本質上的威脅,是人類的扭曲變異,即「次等民族(Untermenschen)」,或者完全不是人類,而是害蟲或昆蟲。他們把猶太人描繪成狡詐不值得信賴,擁有陰影般、近乎神祕的力量。有一份洗腦宣傳報紙《衝鋒報》,甚至聲稱猶太人為了宗教儀式所需的鮮血,綁架並殺害基督教小孩。一本名為《毒蘑菇》(Der Giftpilz)的童書,將猶太人描繪成毒蘑菇,是為「人類型態的魔鬼」。

「掌控情節」是現代常用術語,甚至有時因為太流行成為一種嘲諷用詞,但納粹深知,掌控情節,便是掌控一切。基層軍官和許多普通德國人之所以追隨納粹,不是因為他們毫不思考、或只是「按照命令行事」,而是因為他們某程度上,被納粹推銷的情節說服了。「怪物情節」是極為強大的情節,如果我們要在現代防止這種暴行,就必須對任何試圖將某群人視為「英雄」,將另一群人視為「怪物」、並支持英雄去克服怪物的情節保持警覺。

美滿結局

在怪物故事中,一位出乎意料的英雄(代表讀者,也象徵人性中一切高貴品格的人物),徹底擊敗了一個怪物般的怪物,一個不僅奸詐、狡猾、背信棄義,而且實際上不是人類的惡人。這個怪物不只威脅到我們的英雄,還有整座城市、王國或是物種。英雄不只是在拯救自己的性命,還代表所有人發動戰爭。幸好,英雄最終(其實是必然的)擊敗了怪物,大多是使用了某位神祕的武器工匠提供的魔法武器。於是,英雄可以自在享受他的獎勵,通常是跟鎮上條件最好的未婚女子牽手成婚。這是虛構故事的版本,但倘若應用在現實生活上時,「怪物主旨情節」卻能夠以三種截然不同的方式,成為推動人類進步的催 化劑。

首先,從正面的角度來看,採用「怪物情節」框架,在與成癮對抗時會特別有幫助。如同我們在克勞蒂雅.克利斯丁的故事中看到的,這樣的情節避免了責怪受害者,並將成癮正確定位成怪物,將受害者定位成英雄,英雄必須徹底擊敗怪物。這也讓我們看到,就像虛構的怪物故事,英雄不能只憑勇氣或力量就取得勝利,而是需要一把魔法武器。在克利斯丁的案例中,就是納曲酮注射劑,能夠如魔法般立刻擊敗怪物。

大多數情況下,「怪物主旨情節」會用來當做人類進步的催化劑,從示範什麼不該做,來引導我們(在這個方面,怪物跟伊卡洛斯一樣,是主旨情節配方中的例外狀況)。無論你是個審問恐怖分子嫌疑犯的偵探,或者,更多時候就跟大部分人一樣,是一位正與叛逆青少年爭吵的家長,都很容易陷入「怪物主旨情節」的誘惑。然而在這一章我們學到的教訓是,這麼做只會適得其反。無論你的目標是,從嫌疑犯那裡獲取有用的資訊,還是改善你家裡那位青少年的行為,一旦進入你是英雄、對方是反派或怪物的情節,你也必會走入失敗。這絕不容易,對審訊人員來說,可能需要幾個月的訓練,但只有在能夠拋開怪物主旨情節,試著從對方的視角去理解,成功才會到來。你不必了解他們的動機,更別說同意他們了,但你必須保持好奇,為什麼在他們的心中,他們是英雄,而你才是怪物呢?

怪物主旨情節作為推動人類進步催化劑,第三種,也是最後一種方式,是當作一個警示故事,猶如立起一面警告的紅旗。我們必須時時警惕將無辜者塑造成怪物的手法,例如納粹將猶太人刻畫為「次等民族」,甚至編造他們殺害基督教兒童、以利用他們的血進行駭人儀式的謠言。令人震驚的是,這種右翼的煽動話術,在全球各地蔓延。第二次世界大戰結束後那數十年,根本無法想像英國首相稱移民為「蜂群」(正如卡麥隆在二〇一五年所說的)21,或是支持率領先的美國總統候選人(二〇二三年的川普。)(譯注:川普已於二〇二四年十二月再度當選美國總統)談論移民「正在毒害我們國家的血脈」22,或者將對手稱為「害蟲」23,然而,我們已見證了這一切。當然,我們也可以將這種事情視為只是一次的措辭失當,但「怪物主旨情節配方」清楚呈現了,為什麼這樣看待極其危險。因為,這不只是在貶低對方,而是在「建構情節」。一旦你接受了這個情節,說穿了,就變成「白人美國人是英雄」,而「移民是怪物」的情節,對這些「英雄」來說,這種判斷既快速、邏輯又很順,還讓他們可以合理化自己的武裝、對「怪物」發動戰爭。這不是揣測,而是已經發生的事,武裝的憤青組織如驕傲男孩、誓言守護者和長期巡邏美國—墨西哥邊境的亞利桑那邊境偵察隊(Arizona Border Recon)都是。24人道主義團體看見供水站遭到破壞,這對在邊境沙漠中迷失方向的移民而言,就等於被宣判死刑;但在怪物情節的框架下,這種扭曲的邏輯卻很合理,畢竟,英雄的目標是殺死怪物,而不是給他水喝。由此,納粹的教訓告訴我們,為什麼我們應該警惕這類「怪物主旨配方」的情節框架,並且無論任何時候、任何地方,只要它露出那張醜陋的嘴臉時,都要堅定地挑戰它。

最佳賣點 : 為什麼看劇很爽,看自己的人生就很不爽?

為什麼看劇時看著看著就不小心憤怒了?你被劇中的什麼情節觸動了嗎?為什麼你會被觸動?其實,人生存在著所謂「主旨情節」(Masterplot)的框架,是每個人不自覺卻一再重演的人生劇情框架,你會在哪一齣戲裡重複登場,又要如何跳脫它?