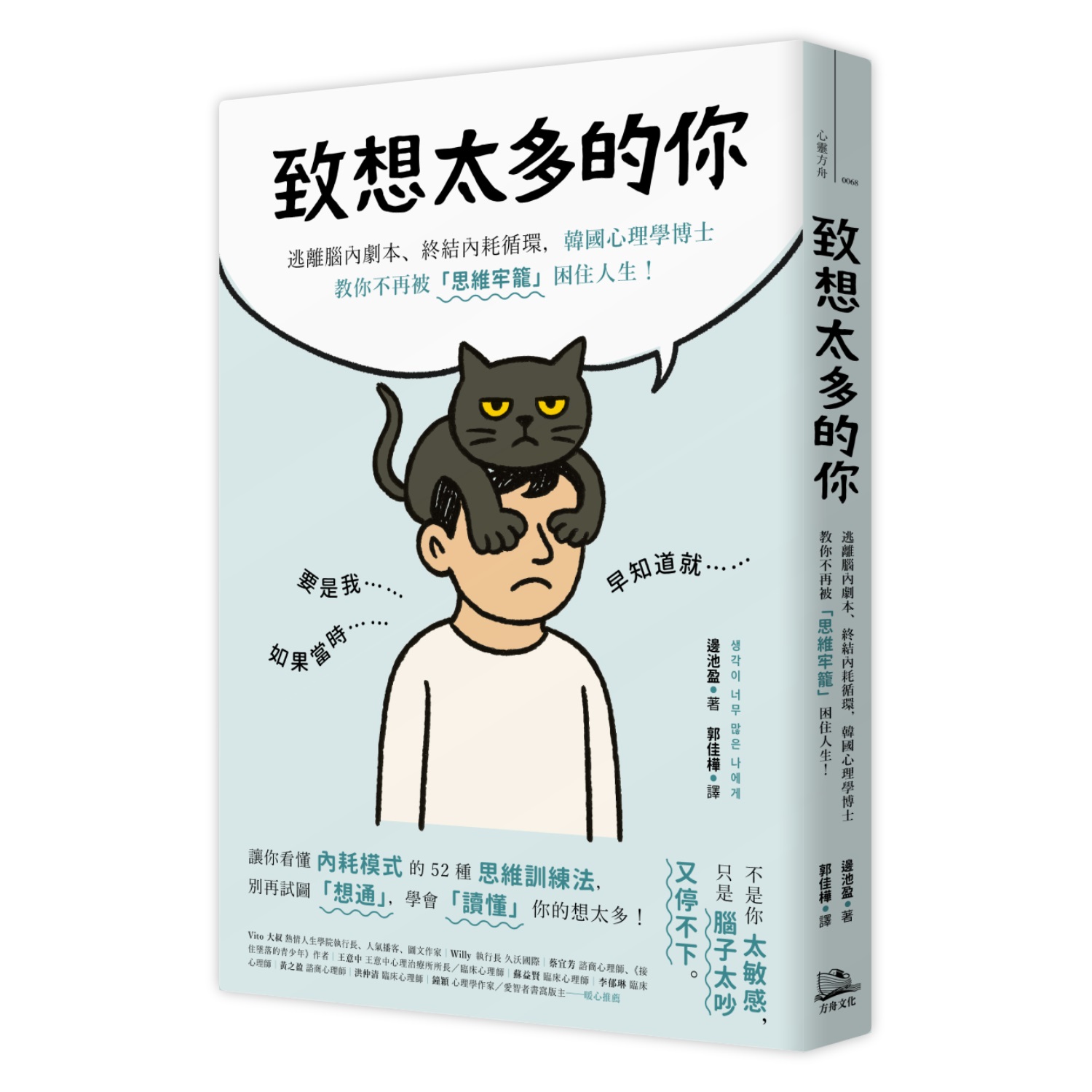

致想太多的你: 逃離腦內劇本、終結內耗循環, 韓國心理學博士教你不再被思維牢籠困住人生!

| 作者 | 邊池盈 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 致想太多的你: 逃離腦內劇本、終結內耗循環, 韓國心理學博士教你不再被思維牢籠困住人生!:★韓國Yes24CremaClub電子書串流平臺人文類書籍No.1★Yes24人文類Top100,9.6顆 |

| 作者 | 邊池盈 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 致想太多的你: 逃離腦內劇本、終結內耗循環, 韓國心理學博士教你不再被思維牢籠困住人生!:★韓國Yes24CremaClub電子書串流平臺人文類書籍No.1★Yes24人文類Top100,9.6顆 |

內容簡介 ★韓國Yes24 Crema Club電子書串流平臺人文類書籍No.1★Yes24人文類Top 100,9.6顆星超高評價「我是不是又想太多了?」 你是否也有過這種經驗—— 情緒一來,就急著找答案;一旦陷入思緒,就不斷重播過去與假想未來。 一邊試著讓自己冷靜,一邊又越想越混亂;不想想太多,卻總是停不下來。 「早知道我就……」 「要是我那時候……」 「如果當時他……」 這些常常在心裡上演的小劇場,其實問題從來不在你「想太多」, 而是沒有人告訴你:過度思考,根本無法好好處理情緒。 使你困住自己的不是情緒,而是過度分析、不斷尋找答案的「思維牢籠」。 暢銷書作者、臨床與諮商心理學博士邊池盈, 在職涯中看過無數個「努力想清楚」卻越來越痛苦的人—— 焦慮、憂鬱、憤怒、自責……他們都在被「自己創造的劇本」反覆折磨。 想把「思考」當成出口,卻反而走進大腦的死巷。 邊池盈博士在書中提到,與其壓抑念頭、強迫自己正向思考, 我們更該回頭看見:這些思維背後,究竟在彌補什麼?掩飾什麼? 那其實都是內在情緒與經驗的訊號。 「心不是能被控制的東西,而是像火焰般流動、如海洋般變化。 試圖壓抑或掌控,只會像在森林大火時的一陣風,反而助長火勢。」 真正的療癒,不是更努力控制情緒、保持正面、停止胡思亂想, 而是學會觀察自己的狀態,不去對抗、不急著解釋。 「看見」那些念頭怎麼升起、怎麼變化, 你將不再被它們牽著走,就能一步步從內耗的循環中抽離出來。 ◎4階段冥想練習 × 52種思維訓練 幫助你逃離內耗循環,讓心回到原本就擁有的無限寬廣。 ★為什麼,我總是想太多? 因為你在潛意識裡,試圖用「想」來擺脫不舒服的感受。 ★試著控制情緒,為何反而更痛苦? 因為你正在掩飾內心真正的渴望與恐懼,卻沒有「理解」它。 ★要怎麼停止內耗、終結反覆自責? 從停止尋找「正確答案」開始,把注意力帶回此時此刻。 不用「想通」,你只需要「讀懂」自己的想太多。 當你開始觀察情緒,而不是跟著它跑, 你會發現:心,其實本來就無比自由。

各界推薦 Vito 大叔|熱情人生學院執行長、人氣播客、圖文作家Willy執行長|久沃國際蔡宜芳|諮商心理師、《接住墜落的青少年》作者王意中|王意中心理治療所所長/臨床心理師蘇益賢|臨床心理師李郁琳|臨床心理師黃之盈|諮商心理師洪仲清|臨床心理師鐘穎|心理學作家/愛智者書窩版主

作者介紹 作者簡介邊池盈(변지영)作家、臨床與諮商心理學博士。於韓國CHA醫學大學(차의과학대학교)醫學系獲得博士學位,研究主題為調節焦點對心理健康的影響。她專注於以神經科學的最新發現重新詮釋心理學理論。專業領域包含家庭諮商、自我疼惜(Self-compassion)、夫妻關係品質,以及調節定向理論(Regulatory focus theory)、認知彈性(Cognitive flexibility)對身心健康的影響。目前致力於為上班族開發心理教育模型,以促進心理健康並提升自我調節能力,並積極進行相關講座與課程教學。譯者簡介郭佳樺政大韓文系畢業。短暫停留科技業後轉為自由譯者,喜歡汲取新知識。目前是韓國媳婦一員,有個上小學的女兒。聯絡信箱:[email protected]。

產品目錄 前言 為什麼,我總是想太多?第一部 獻給困在「思考牢籠」的你第一章 這些想法究竟是為了什麼?內心創造的故事憤怒爆發背後,都有劇本反應來自「你的」加油添醋澆水或拔除,是我的選擇水中套圈圈遊戲機我,我,我!什麼也沒消失第二章 為什麼總是反覆上演?那些「問題」,其實一點都沒問題碎片體驗帶來的疲勞與焦躁與自己連結,別想省時間觀察我的反應,就是認識自己自導自演之心是誰在配合演出?偏見,「預先限制」了你的體驗第三章 我,與所有生命相連情緒來襲就是大好機會越想閃躲,問題越容易回到身上刻意創造的自我形象發生危機,先把心「帶回來」我生氣,是因為……你只需要走進困難執著,因為喜歡(不喜歡)思考牢籠,其實是對舒適的上癮第二部|逃離腦內劇本、終結內耗──修心指南第四章 洞察──發現「自我主題」走入情緒,才能活出自己練習好好死去焦慮時代最需要的「吐氣練習」決定放下前,先看清楚如何經歷、為何經歷?自我主題──我最脆弱的按鈕與「不舒服」建立關係第五章 實踐──不反應、不批評,只察覺冥想修行準備第一階段:舒緩經常碰到的困難:太多期待當你焦躁,無法專心時只要坐下來就想睡覺時如何處理不舒服的情緒第六章 問題──我是否在逃避,或無法承認某些事?不好過時,你可以這樣照顧自己用身體感覺情緒──別再寫故事!不是努力維持平靜,是與經驗共處用身體感覺情緒──回到當下的好工具第七章 靜止──此刻,是什麼阻礙我安然停留?「覺察全身」的方法第二階段:身心合一身體某個地方不舒服時所有情緒、想法,都一起「坐下」第八章 逆境──讓我最痛苦、最想逃避的事是什麼?第三階段:讓自己與周遭環境合而為一先察覺,就可以調節生氣來自不平等的認知憂鬱:只是存在於我的一部分別想著克服,是理解困難、喜悅──都展開雙臂第九章 全心將自己拋出去第四階段:靜靜地發光真正的冥想是放手理想的專心只管打坐:目標成癮的解方車窗外的風景每日修行──全心將自己拋出去後記|讓心恢復無限寬廣,溫柔接住想太多的你註釋

| 書名 / | 致想太多的你: 逃離腦內劇本、終結內耗循環, 韓國心理學博士教你不再被思維牢籠困住人生! |

|---|---|

| 作者 / | 邊池盈 |

| 簡介 / | 致想太多的你: 逃離腦內劇本、終結內耗循環, 韓國心理學博士教你不再被思維牢籠困住人生!:★韓國Yes24CremaClub電子書串流平臺人文類書籍No.1★Yes24人文類Top100,9.6顆 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267767115 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267767115 |

| 誠品26碼 / | 2682956624004 |

| 頁數 / | 240 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8*21*1.5cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 314 |

內文 : 前言|為什麼,我總是想太多?

我們經常將煩躁、生氣、恐懼、自卑、嫉妒、罪惡感等不愉快的情緒,視為「必須克服的對象」;也就是認為壞情緒或負面想法應被消除,並以積極的想法取而代之。我們相信,唯有擁有「正向」的思維和情感,才能吸引好的人事物,生活順遂。

沒有人願意接近那些動輒發脾氣、抱怨連連、總是處於黑暗陰影中的人。因此,我們努力讓自己擁有「生產性思考」、「正向情緒」,並時刻保持「陽光面容」。雖然我們無法完全掌控外界的一切,但我們總認為:「一切都取決於心態」,而「心是屬於自己的」,所以試圖改變與控制內心的一切。

然而,正是這種試圖控制心態的行為,使我們的思緒變得紊亂,導致我們越想越多。我們誤以為,只要理清思緒,快速擺脫負面情緒,並掌控經驗,自己的生活就會變得更美好。

但我們真的能用思考來改變內心嗎?這本書的答案是否定的。事實上,強行改變內心的努力,反而可能導致憂鬱、焦慮、強迫症,甚至恐慌障礙。過度思考不僅會降低認知功能,還會消耗我們應對現實問題的能量。之所以陷入無止境的思考,是因為我們不了解「心」的運作方式。那麼,究竟什麼是「心」呢?

精神醫學家森田正馬(Soma Morita)對此有一個有趣的解釋:

「心是不斷流動與變化的東西,它並不是一個固定的實體。正如燃燒中的木頭沒有固定形態,心也是如此,總是不斷變動、漂流。心,就像火焰一樣,存在於裡裡外外大小事情之中,它既不是木頭,也不是氧氣,而是燃燒的現象本身。」

這句話是什麼意思呢?讓我們來看一個簡單的例子。

假設秋天天氣乾燥,一根枯枝被菸蒂的火星點燃。丟下菸蒂的人並無意引發森林大火,但火焰卻在瞬間蔓延,甚至可能在短短一小時內燒毀整座山林。點燃大火的「罪魁禍首」是那個丟菸蒂的人,但他並非唯一的原因──乾燥天氣、樹枝的狀態、氧氣、風勢等各種條件,缺一不可。如此多的變數及條件結合在一起,讓火勢一發不可收拾。

假如引發大火的罪魁禍首(也就是抽菸的那個人)趕緊撲滅火源,就可以終結大火了嗎?不,正因不可能,我們需要動員數十名消防員、灑水車、直升機來滅火。如果風勢強勁,別說幾個小時,甚至要花上好幾天才能完全撲滅火災。這與我們試圖控制自己內心的道理是相同的。但其實,縱火與滅火都不完全取決於一個人,我們卻以為能憑一己之力改變情緒,才會不斷陷入無限迴圈。

再來看看「心」的另一種定義吧!《離死之心》(Mind Beyond Death)這本生死指南書是如此說明的:

「原始的我們與我們所在之處,就是『心』。心從未誕生,也從未停下,它就待在那。心是超越時空的概念,它就是它。直至我們能完全找回原應具有的無盡智慧及慈悲,喚醒我們清淨且自由的本性以前,心將不停周遊在外,它是肉體裡的客人。」

書裡稱心為「肉體裡的客人」,意指心並非我能創造、改變或指使的,而是無法控制的「客人」。身體動作某種程度上能照自己意志改變或控制,而心靈流動卻並非如此,為什麼呢?可能因為心靈並非實體,是產生於人際關係之間的現象,也可能是因心靈過於龐大,龐大到無法用我們的思維理解。

就好比無邊無際的天空與大海,我們的意志能改變天空與大海的景色嗎?不可能,也沒有必要。心靈的流動,我們也不可能改變。不過,觀察自己造成的變化,並停止變化還是可行的。觀察身體動作更容易造成哪些想法或情緒,同樣可行。

我們能看自己如何運用身體、進食、睡覺、走路、活動,看自己接觸世界的每一刻造成什麼樣的反應。我們能看自己見了誰以後,產生開心或不開心的情緒,看自己執著於哪些事情,逃避哪些事情。

火勢一燒起來,就難靠一己之力撲滅。但我們可以做的,是留意天氣是否乾燥,周圍是否有乾樹枝,並注意別攜帶可能造成火源的物品。了解易引發火勢的時間和地點,是我應做的事情。

雖然不能控制他人做出我不喜歡的行為,但反覆思考或預想他人言行,導致自己產生不愉快情緒,是自己分內之事,我可以選擇不這麼做。反覆思考或製造擔憂、後悔、焦躁、埋怨,就等同自己在尚未茁壯的火苗上澆油。

過度思考最常見的類型是「反芻」(rumination)。反芻指的是處於負面情緒下,又反覆思考過去導致該痛苦情緒之經驗。例如:「我當時不應該那樣做」、「都是那件事害的」、「明明做得到」、「要是我當初做了不一樣的選擇……」這些與既定事實相反的假設通常伴隨後悔與罪惡感。只要事情一不順利、不照計畫走,我們就責怪自己或怨恨他人,最終讓自己陷入憂鬱情緒。反芻的最大特徵是思考方向皆面向過往,深陷於過往的泥沼中。

若說反芻是深陷於過往泥沼,那未來之苦就是「過度擔憂」了。沒有人能完全不擔憂,但問題在於「過度」。過度擔憂的人,總是想太多尚未發生的事情,消耗太多能量在腦海中模擬各種可能情境,試圖事先做好準備。

習慣過度擔憂的人,即便考試考上了、目標達成了,其他人都紛紛道賀恭喜,他們也無法真正感到喜悅,因為下一個目標或問題早已占據了他們的思緒。由於他們習慣了一直思考尚未完成的事情,擔心自己做不好的恐懼與緊張情緒揮之不去,讓他們始終活在焦慮之中。

兩種過度思考的模式都讓我們的注意力「停留在過去或未來」,讓我們沒辦法投入足夠心力在當下進行的事情上。

那究竟為什麼我們總是無法擺脫這些想法呢?因為過度思考其實是有其作用的。過度思考通常是一種調整情緒的策略,用於碰上不愉快經驗,希望控制局勢時。它帶給我們錯覺,好像只要找出當下出現負面情緒的原因,加以分析並預測結果,就能掌控這個局面。

當然,因為此種方式的副作用遠大於成效,專家還是建議大家應學習接受負面情緒本身,或用不同角度重新解讀負面情緒等方法,而非過度思考。

所以「越想越難過,就別想了」這種話是沒有意義的。我們應該去探討此種思維究竟是為了彌補或掩飾哪些事情,又與哪些情緒與經驗有關。如果問題來自於注意力,可以去訓練專注力。如果問題來自於情緒,那我們應該嘗試正視情緒,深入了解。若想更進一步改善思考方式,就得去「修行」。所謂「修行」是什麼?就是去了解生與死如何連結,人與人或事物與事物之間如何產生連結。

每個人都僅有一副身軀,該怎麼做,才能充分運用我們的身軀呢?想走出「思考牢籠」,首先我們需要一張指引出口的地圖,還得綜觀局勢。接下來,讓我們一起來探索吧!

第一章|這些想法究竟是為了什麼?〈水中套圈圈遊戲機〉

孩子們最喜歡的文具店裡,有許多小巧可愛的遊戲機,其中有一款是按下按鈕後,水流會開始波動,使裡頭小圈圈動起來的遊戲機。讓更多小圈圈套進裡頭固定住的棍子,就是贏家。這款遊戲機被稱為「水中遊戲機」或「水中套圈圈遊戲機」。

如果你在按下按鈕之前觀察遊戲機,會發現那些圈圈其實靜靜地躺在底部。但當你按下按鈕,機器裡突然就「多」了許多圈圈。然而,圈圈並不是突然冒出來的,它們本來就在遊戲機裡,是水流出現波動,讓圈圈從地板上動了起來。

按按鈕的次數越多,水流變化越劇烈,圈圈便隨著水流四處翻滾。我們的內心也是如此運作的。我們常說:「被你氣死」、「真討厭他」、「真是太可怕了,真希望趕快解決」然而,真正讓我們心中的「圈圈」動起來的,並非外在的對象或事件,是我們內在的水流,是我們按下的按鈕。若我們不按下按鈕,就不會起漣漪,不起漣漪,圈圈便不會飄動了。

我們對外在事件的反應往往是自動且無意識的,因此我們通常很難明確察覺自己的「按鈕」、「水流」及「圈圈」,我們感覺到的,是「一整包」的事件。我們通常會自動歸類出「原因」與「結果」,將事件視為一個「故事」,當成是一個故事。

例如:「那個人這樣說,當然讓我非常生氣!話怎麼能這樣說?現在是瞧不起我嗎?」又或者是:「○○○不接電話。你看,他果然在生我的氣。真沒想到他居然是小心眼的人,這樣以後怎麼共事?每件事不就得再三考慮他的感受了?真是麻煩」我們的思緒飛快運作,一下子就導出原因與結果。我們的內心不斷創造故事,根本沒時間去確認這件事情正確與否,還是有點被誇張或扭曲了。

我們之所以用思考加油添醋,將它們串連起來,好讓自己更能理解已經發生的事情或狀況,原因是為了減少不確定性,並試圖掌控整個局面。

然而,諷刺的是,這種認知上的努力不僅沒有讓我們更理解事情真相,反倒加深了誤解。那些心中的猜測、期待、判斷或思考,使我們無法客觀看見事情或狀況的原貌。

不過,如同片桐大忍禪師所說:「無論事情發生與否,我們可以選擇停下來,我們可以打開自己的心,試著看整體局勢。如此一來,我們將能收穫眾多。」

第七章|靜止──此刻,是什麼阻礙我安然停留?〈所有情緒、想法,都一起「坐下」〉

有時候,我們充滿幹勁;有時候,卻又懶散無力,連身體都感覺沉重。有些日子,想到待辦事項就讓人心急;有些時候,則莫名地昏昏欲睡、疲憊不堪。有時候,情緒無緣無故低落;有時,則因微小的期待而感到興奮。精神有時遲鈍無比,有時卻又異常敏銳。即便處於這些變幻莫測的狀態中,我們依然按時坐下,靜坐冥想。「今天冥想應該會很順利吧?」「今天的狀態不太對,應該沒辦法專注吧?」這類想法、期待、判斷,都要放下。

每次坐下來,都要與當時的期待、興奮,或失望及不舒服等各式各樣情緒與想法,一同「坐下」。我們不可能在毫無雜念的「真空狀態」下靜坐,因為冥想並不是消除或阻絕所有想法,而是與當下共處。許多人誤以為冥想就是讓大腦一片空白,因此當雜念不斷浮現時,便感到焦躁、挫敗,甚至認為自己「不適合冥想」。

但冥想的本質,是「覺察並活在當下」。那麼,如果在靜坐時,痛苦的情緒與煩惱不斷湧現,該怎麼辦?如果試著讓自己冷靜下來,卻發現停不下來呢?這代表現在不是適合冥想的時機,應該等到情緒穩定後再進行嗎?恰恰相反。真正的冥想,就是與這些痛苦與不適共處。我們要和現在發生的事情共處,順其自然。所以我們該做的,不是壓抑或驅逐情緒,而是單純去接受它們的存在。

不過,焦點應該放在自己此刻感受的情緒或身體的感覺、正在發生的事情就好,小心別再多編故事了。比如:「就是因為過去我這麼做,現在才變這樣子」或「我再這樣下去,未來一定會變那樣!」這些多餘的想法都不需要。

平時我們說自己思緒複雜,大多是因為我們還執著於過去,或者忙著擔心未來,替未來做準備。然而,當我們的意識回歸當下、專注於當前身體與內心的變化時,這些漫長的思考鏈就難以繼續。因為當下的狀態是不斷變化的,而要察覺這種變化,我們的意識就必須停留在「此時此刻」。當我們專注於當下時,便不再陷入「思考→推測→擔憂」的惡性循環。

當我們發現自己不自覺跟著某個思緒走,一個接著一個,就要提醒自己回到當下。當我們陷入某種情緒,開始追隨情緒與思緒,思考自己為什麼出現這種情緒,也得趕緊讓自己回到當下。

不跟隨情緒或想法、判斷,要回到「靜坐的全身感覺」。即便意識飄移了,也得盡快發覺,回到當下。

最佳賣點 : ★韓國Yes24 Crema Club電子書串流平臺人文類書籍No.1

★Yes24人文類Top 100,9.6顆星超高評價

「我是不是又想太多了?」