一枚の絵から日本編

| 作者 | 高畑勳 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

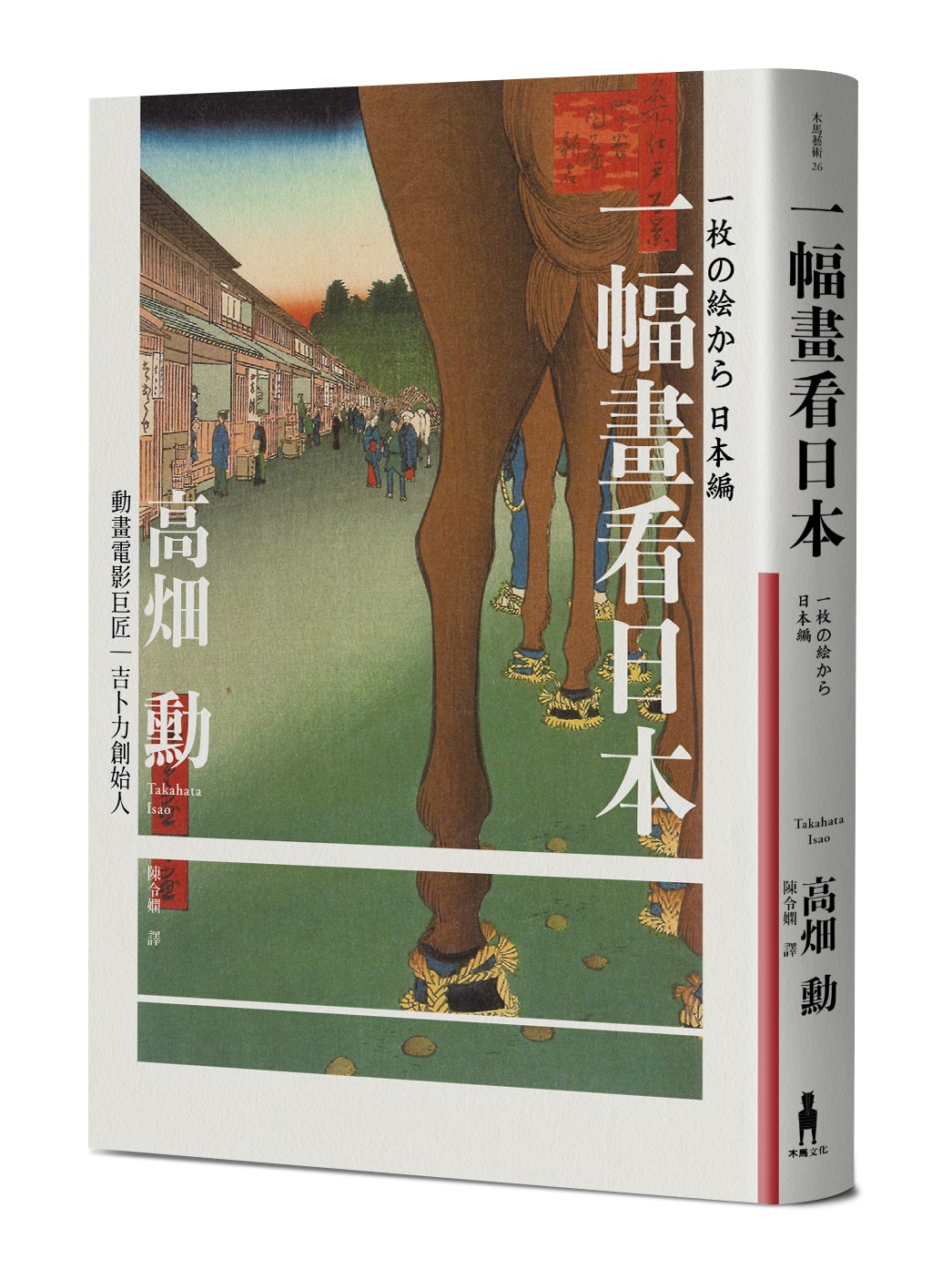

| 商品描述 | 一幅畫看日本:「日本畫得放大看!才能看出濃縮於真跡中的高超畫技,彌補人類低落的凝視能力。」—高畑勳28位日本國寶級畫家,近40件經典傳世收藏吉卜力工作室創始人、日本 |

| 作者 | 高畑勳 |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 一幅畫看日本:「日本畫得放大看!才能看出濃縮於真跡中的高超畫技,彌補人類低落的凝視能力。」—高畑勳28位日本國寶級畫家,近40件經典傳世收藏吉卜力工作室創始人、日本 |

內容簡介 「日本畫得放大看!才能看出濃縮於真跡中的高超畫技,彌補人類低落的凝視能力。」——高畑勳28位日本國寶級畫家,近40件經典傳世收藏吉卜力工作室創始人、日本動畫界殿堂級人物31堂美術課,帶你漫遊1200年日本美術史 本書為高畑勳在吉卜力動畫發行月刊《熱風》上所連載的觀畫筆記。自2003年起,他以一篇一畫作的形式,從東西方繪畫、雕塑洋洋灑灑談到二十世紀當代藝術與動畫藝術,他的文字如毫不設限的流水,引領讀者徜徉在視覺的愉悅之中。✮回顧傳統的日本畫,毛筆與墨水便能完整掌握日本的大自然。✮日本畫的一大特徵是就算利用線條,也要盡力捕捉轉瞬即逝的「當下」。✮相較於和服,漆器更能顯示黑暗中的景色。但和服卻能掌握速度與風。✮屏風與紙門等多數的江戶繪畫不僅是畫作,也是充滿「裝飾與玩心」的生活用品。本書中,高畑勳精心評論的皆是日本美術史上的殿堂級瑰寶。作者率先從日本四大國寶繪卷展開巡禮,穿越平安、室町、鎌倉、桃山、江戶時代,逐一品味時間跨度長達逾千年歷史、優雅爭鳴的藝術名作,同時發掘當代細膩寫實的繪畫與動畫傑作。◎古代女性的「追劇」就是邊吃點心邊觀賞繪卷中的情愛故事?◎一幅「畫得不算好」的線描肖像畫卻成了日本國寶?◎雪舟的蒼涼水墨冬景竟被藝評家比喻為蒙特里安?◎為何孩童玩陀螺的景象是研究日本中世史的珍貴史料?◎繪有信長的安土城、秀吉的大阪城紙門畫的神祕天才畫師是誰?◎德川家康為何要人畫下他吃下唯一一場敗仗、好不容易撿回一條命後恐懼又狼狽的模樣?◎《螢火蟲之墓》的經典場景深受某件漆繪名作影響?作者以其深厚的藝術根柢和文化底蘊,和獨有的動畫導演視角,解讀畫作重要細節,從平安的繪卷、雪舟的水墨、狩野派的屏風畫,探幽宗達、光琳的造型藝術和北齋、廣重的浮世繪,以至東山魁夷、香月泰男等藝術史上的大師,引領讀者優游一千兩百年悠久璀璨的日本美術史。◈ ◈ ◈────常盤光長 《伴大納言繪卷》上卷之仰望應天門火災的人群優秀的連續型繪卷能夠將繪卷逐漸攤開的趣味之處發揮到最大極限。隨著地點移動與時間流逝,巧妙呈現故事情節,帶來觀賞電影或動畫般的興奮刺激。────東山魁夷 《樹根》當我思考哪些日本畫家曾描繪出樹木偉大的一面,最後得出的是只有東山魁夷一人。────熊谷守一 《初更之月》日本文化的一大特徵是圖樣以線條與色塊所構成。從始於平安時代的大和繪、浮世繪、漫畫到賽璐珞動畫,一路傳承至今。其實別說日本畫了,連明治時代之後的現代日本西畫家作品也不能忽略這項傳統。當變形、平面化與線描成為西畫一大潮流之際,日本早已擁有能瞬間熟練這些技法的背景。────男鹿和雄 《鼠天》插畫 吉卜力動畫的魅力之一是背景美術,觀眾一邊觀看自然溫馨的故事,同時從中感受到故事中遞嬗的時間﹑氣候與四季。這套背景美術的核心人物便是男鹿和雄。要想讓讀者身歷其境,無法單憑一幅畫辦到,正因為作者是優秀的美術導演才做得到。

各界推薦 無影無蹤|翁煌德(影評人)謝佩霓(策展人、藝評家)謝金魚(歷史作家)謝哲青(作家)──藝術迷必讀推薦

作者介紹 作者簡介高畑 勳(Takahata Isao,1935~2018)日本動畫電影導演,東京大學法文系學士。1959年進入東映動畫公司;1968年首次擔任導演,拍攝《太陽王子霍爾斯的大冒險》。一九八五年與宮崎駿等人創立吉卜力工作室。擔任導演的代表作品包括電視動畫《小天使》、《尋母三千里》、《清秀佳人》,以及電影《小麻煩千惠》、《螢火蟲之墓》、《兒時的點點滴滴》、《平成狸合戰》、《隔壁的山田君》、《柳川運河故事》與《輝耀姬物語》等;擔任製作人的代表作品包括《風之谷》與《天空之城》。著有《「故事中的故事」解說》、《閱讀〈種樹的男人〉》(撰述翻譯)、《十二世紀的動畫》、《拍攝電影時思考的事》、《動畫電影的抱負》、《有機會便談談動畫》與《倘若你不想要戰爭》;另譯有賈克.普維(Jacques Prévert)的《話語》(Paroles)與《向鳥致敬》(Salut à l'oiseau)等書。譯者簡介陳令嫻輔仁大學日文系學士,東京學藝大學國文系碩士。 聯絡方式:[email protected]

產品目錄 前言 往來古今東西間,喜歡繪畫一輩子常盤光長 《伴大納言繪卷》上卷之仰望應天門火災的人群藤原豪信 《花園天皇像》藤原隆章 《慕歸繪詞》第五卷之玩陀螺雪舟 《秋冬山水圖》之冬景圖狩野永德 《花鳥紙門畫》之梅花水鳥圖 《德川家康三方原戰圖》(顰眉肖像) 《烏鴉圖屏風》狩野長信 《花下遊樂圖屏風》俵屋宗達 《伊勢物語圖》之〈芥川〉岩佐又兵衛工房 出自《淨瑠璃物語繪卷》尾形光琳 《美人站姿圖》(草稿)與謝蕪村 《雲上仙人圖》伊藤若沖 《蔬果涅槃圖》圓山應舉 《牽牛花與幼犬圖杉木門》伊藤若沖 《鶴圖屏風》 《黑底三笠山鹿圖打掛》渡邊華山 《五郎像》八十五老卍 《望月虎圖》歌川廣重 《名勝江戶百景》之〈四谷內藤新宿〉佐伯祐三 《下落合風景》小林古徑 《清姬》中的〈清姬〉小早川秋聲 《國之盾》鶴岡政男 《沉重的手》佐藤哲三 《雨帶雪》/《孩童與柿子之夢》鳥海青兒 《蹲踞》東山魁夷 《樹根》熊谷守一 《初更之月》香月泰男 《父與子》小倉遊龜 《觀自在》橫尾忠則 《紅色水蒸氣》男鹿和雄 《鼠天》插畫

| 書名 / | 一幅畫看日本 |

|---|---|

| 作者 / | 高畑勳 |

| 簡介 / | 一幅畫看日本:「日本畫得放大看!才能看出濃縮於真跡中的高超畫技,彌補人類低落的凝視能力。」—高畑勳28位日本國寶級畫家,近40件經典傳世收藏吉卜力工作室創始人、日本 |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786263147928 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263147928 |

| 誠品26碼 / | 2682820868008 |

| 頁數 / | 264 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8 *21*1.65 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 450 |

導讀 : 前言

動畫製作公司「吉卜力工作室」(STUDIO GHIBLI)於二〇〇三年起發行月刊《熱風》,總編輯田居邀請我撰寫專欄,每回以一幅畫為主題,寫一些與畫相關的文字,內容完全任我安排,無論是介紹畫作本身或僅抒發觀畫心得都行。於是我接受他的邀請日本高中的國文課本收錄了我許久以前投稿報紙的〈眼神交會的喜悅〉(《一幅畫看世界》的「高更篇」);德間書店也曾在一九九九年出版我對於日本繪卷的研究《十二世紀的動畫》(德間書店,一九九九)。我從未想過自己居然如此幸運,能夠獲得這些書寫藝術題材的機會。

儘管我喜歡藝術,又長年從事動畫電影製作,在畫作鑑賞領域畢竟是一介門外漢,只是隨心所欲享受繪畫帶給我的樂趣。即便去美術館或是畫展,也不見得能從頭看到尾,往往將時間花費在特別喜歡的畫作或是畫家上。我原本很擔心自己到底寫得出什麼,不過想到肆意賞畫這件事其實一點也不稀奇,於是抱著想和大家分享的心情,厚著臉皮接下這份工作。專欄名稱是「從一幅畫開始」,那時配合雜誌的創刊號特輯〈日本人的餐桌〉,挑選了伊藤若沖的作品《蔬果涅槃圖》,寫下第一篇文章。

之後,我固定在專欄裡輪流介紹日本與其他國家(以歐美為主)的畫作,介紹哪些畫則是由我挑選,沒有任何順序與脈絡。沒想到這種隨時可能遭到腰斬的專欄,居然從二〇〇三年一月連載到〇八年六月,五年下來一共寫了六十一回。這些文章與前文提及的〈眼神交會的喜悅〉,集結出版成《一幅畫看日本》與《一幅畫看世界》兩冊,部分內容已經補充修訂,並且改為依畫作時代編排順序。

本書沒有要打破格式、追溯美術史的意圖,內容也不是為了解開名畫魅力的祕密。整本書不過是一個喜歡繪畫的人交出的「報告」,內容都是個人的探索尋覓,摻雜「私見與偏見」。我在寫作時,本來就沒有特意安排順序,各位閱讀時從喜歡的畫作讀起即可。我的感想常常離題,有時其他話題談得比畫作本身還多,也有發表努力研究的成果,以及抱佛腳的急就章。

連載上並未特別擬定方針來挑選畫作,硬要說的話,我會盡量挑選刊登在雜誌上時一眼就覺得有趣的作品,而放棄那些我可能很喜歡或極想寫下心得的大尺寸、高密度畫作。畢竟雜誌版面有限,無法傳達這類畫作本身的力量,我也不想讓讀者有隔靴搔癢之感。此外,尺寸太小的風景畫不容易欣賞;經驗法則也告訴我,欣賞抽象畫時,往往得親眼目睹真跡才能感受其魅力。

可以的話,最好能直接前往美術館或是展覽觀賞真跡,因此書裡也夾雜我在展場觀賞時的感想。然而看過真跡,不代表當時的記憶能一直鮮明如昔。而且欣賞真跡時,我們也不見得能在精神或體力上保持全神貫注;要在門庭若市的展間裡隔著玻璃端詳傑作的細節,近乎不可能的任務。想要細細品味畫作,就得靠複製畫。我好幾回因為剛看完真跡,受不了畫展圖錄和真跡的色差如天壤之別,放棄購買圖錄就踏上歸途。回回放棄,回回後悔。真跡的偉大之處不少是透過複製畫才首次驚覺。

因此介紹畫作時,我除了具體描述內容之外,會分外留意以文字一一詳述作品的細節。讀者可能會覺得,以文字說明場景或是人物表情是多此一舉,不過我之所以這麼做,是期望大家讀完之後重新端詳一番,再次享受欣賞畫作的樂趣。一旦受到畫作吸引,自然也會想多了解畫家與創作背景,進一步思考更深的涵義。儘管如此,我認為之後再學習相關知識也來得及。最快樂的還是深受感動或是饒有興味後,對畫作產生疑問後,自行思索和查詢資料的過程;在古今東西間自由來去,相互對照——這本書介紹的就是我個人的欣賞方式。

站在我們電影人的角度來看,電影雖然名列八大藝術之一,繪畫才是真正歷史悠久的大藝術。西方藝術界尤其重視創作者的個性,欣賞畫作時習慣將畫家的人生與思想投射在作品上。這是正確的欣賞方式。不過我認為賞畫和看電影一樣,不妨先從個人角度欣賞喜歡的作品。看完電影之後,觀眾會隨心所欲發表觀影感想。因為是以自己的想法和情感為優先,不會對自己的品味失去自信,也不會對作品敬而遠之。這種心態或許會錯過了不起的傑作,卻能持續有所收穫,喜歡繪畫一輩子。

最後我要由衷感謝《熱風》總編輯田居,他在連載期間替我接下所有雜務,又經常為我打氣;岩波書店的相關人士為本書添加許多參考畫作,豐富本書的內容,尤以責任編輯清水野亞更是貢獻良多。

內文 : 藤原豪信 《花園天皇像》

有些諷刺畫比肖像畫更像本人──亨利・柏格森(Henri Bergson)

家父生於明治二十一(一八八八)年,從來不看西洋電影。我問過他理由,他說因為每張臉看起來都一樣,分辨不出誰是誰。大家聽了或許會很驚訝。但是那個年代的人跟我們不一樣,很難得看到出現在彩色電視上或是真正的西洋人。黑白電影只拍得出陰影,沒有輪廓線與顏色。容長臉蛋、挺直鼻樑、雙眸深邃,在在符合日本人的審美標準。然而當電影中出現的臉蛋全都符合這些條件時,看起來跟鳥類沒兩樣;加上西洋人多半眼睛與眉毛的色素淺,只能用看石像的方式──以深邃的位置與程度來分辨。雖然是玩笑話,不過家父應該很不擅長用這種方式來分辨人物吧!請容我為家父辯解:他原本是高中校長,以擅長記學生名字聞名,應該不至於連日本人都無法分辨。

西洋畫家擅長描繪陰影、立體感、質感與細膩的色彩變化,原因之一應該是描繪對象全是輪廓深邃的人物,必須以畫筆區分凹凸的程度與個性的細微差異。以上又是玩笑話,不過單看佛像雕刻便能得知日本人也不是不擅長打造立體感。單憑線條掌握深邃的輪廓只能更為加強,不得不誇大到煩膩的地步。例如鷹勾鼻的人畫得像老鷹,下巴留鬍子、眼神溫和的人則畫得跟山羊一樣。

相較於西方人,日本人的臉部則是以平面造型來區別。看在西方人眼裡,反而可能覺得都一樣扁平而難以分辨。日本人的臉型淨是不同於希臘時代以來的西方審美標準,除了容長臉蛋,還有圓臉、方臉與寬臉;鼻子又分修長型、蒜頭鼻、扁鼻、寬鼻翼、朝天鼻與獅頭鼻;有的人耳後見腮,有些人暴牙、戽斗、嘴角下垂或是尖嘴;眼睛又分為細長上吊的鳳眼、眼距過長、鬥雞眼、下垂眼與三白眼等等。與其說是表情使得五官千變萬化,不如說是有些人原本便是眉毛貼近眼睛或是眉毛與眼睛間距開;有些人眼睛像個點,有些人眼睛像條線;眉毛形狀也形形色色,例如八字眉與上挑眉。記號般的五官在扁平的臉上形成多種組合,恰似日本人新年玩的遊戲「福笑」──蒙眼拿起各種形狀的眼睛、鼻子與嘴巴,放在只畫了輪廓的臉上。

單用線條掌握端正的日本人臉蛋時,容易因為過於單純而淪為平凡的畫作。反而是歪嘴斜眼或是臉上充滿隨著歲月流逝而增長的皺紋,線描反而更能充分掌握特徵。問題在於成品往往打從一開始便容易流於諷刺畫。

接下來回到正題,介紹主題的《花園天皇像》。

這幅畫描繪的是十四世紀初期的天皇──花園天皇。他當時四十二歲,日後繼承他的是後醍醐天皇。肖像畫本身長不過三十一點二釐米,完成於室町時代(一三三六~一五七三)初期的一三三八年。畫作完成時,他早已讓位出家,成為法皇。

當我拿出這幅畫,大多數人的第一印象是聯想到和尚。當然我不會先告訴大家是誰畫的,還有這幅畫其實是國寶,同時附上手邊數本畫冊的解說摘錄,例如「充滿氣質的鼻子」、「散發隱含於內在的英明傑出氣魄」、「聰明才智化為沉重的表情,散發充滿智慧的魅力」、「落落大方的貴氣容貌」、「開朗從容」、「回想起卓越崇高的人格」等等。

看到這些解說,大部分的人都會笑出來。其實我已經嘗試了好幾次,應該有人覺得我這麼做很低級吧!其實會這麼想代表這些人第一眼看到畫時,也無法對「聰明才智」與「充滿氣質」等說明產生共鳴,要是立刻感覺畫中人物「卓越崇高」,也認為其他人想必作如是想,自然不會產生任何疑問。

讓我坦白說吧!大多數人第一次看到這幅畫時不會感覺到什麼聰明才智,反而認為這張臉真是奇怪有趣。但是要說這幅畫是諷刺畫嗎?看起來也不像。畫作本身很認真,硬要說的話算是溫文高尚。倘若知道畫中人物是天皇,更會做如是想。畢竟沒人想畫天皇的諷刺畫。江戶時代的狂歌詩人與戲曲作家大田南畝對畫出歌舞伎演員臉部大特寫的浮世繪畫家寫樂的評語是「太追求真實,不同於本人心中的理想」。但是當事人卻在畫作左方貼上紙張來補充說明,主動保證:「法印豪信畫出我的『陋質』」。這句話應該意指「法印豪信畫出我醜陋的特質(不起眼的外貌)」吧!

豪信的畫不是特意誇大「不同於本人心中的理想」,而是為了「追求真實」,於是畫出本人「赤裸裸的模樣」。畫中人物看了畫之後不但沒生氣,反而欣然接受。我想應該是天皇本人也不覺得自己是個美男子或是聰明人,並且不受虛榮與權威主義所束縛,所以認為這幅畫確實掌握自己真實的一面,絲毫不覺得是諷刺畫。我一明白這點,便喜歡上他了。

花園天皇不同於繼任的後醍醐天皇,與其說是政治家,不如說是文人,充滿教養,曾經審定《風雅和歌集》。前文提到畫作評語包含「聰明才智」,應該是因為這些言行吧!喜歡上花園天皇之後,的確越看越覺得他這張臉其實很有意思;同時發現西方人習慣以外貌判斷對方之美、氣質與內在等特質,日本人由於這類五官不端正的人較多,所以觀察外貌時不在乎美醜。關於這個問題,我總是回想起宮澤賢治的大頭照。究竟有多少人能從那張照片直接感受到他的聰明才智與豐富內涵呢?

擔任戴高樂(Charles de Gaulle)內閣文化部長的知名作家安德烈・馬樂侯(André Malraux)對於聲名遠播的《相傳源賴朝像》(現在幾乎認定是時代相距甚遠的足立直義像)贊不絕口,認為是強調內在的莊嚴大作。然而我們不需要感激這番評語。因為規模龐大的《相傳源賴朝像》畫中人物五官端正,落落大方,是符合西方標準的肖像畫。要是馬樂侯感嘆的是《明會上人樹上坐禪像》、《親鸞上人像(鏡御影)》、《大燈國師像》與《一休宗純像》等真正強調內在的線描肖像畫,我或許會因為他伯樂識馬而欣喜不已。

《花園天皇像》在繪畫分類中屬於「肖像畫」,日文稱為「似繪」。

「似繪」是一種小型畫作,以素描的方式捕捉天皇與貴族等實際存在的人物,相當於現代的紀念照與抓拍,專供熟人欣賞。畫作精細,以多條短線重疊捕捉主題,而非流暢的線條。服裝採取固定形式,毫不考慮衣物中的肉體,只著重容貌。

「似繪」起源於十二世紀,由當時凡事都破天荒的後白河法皇找來擅長繪畫的中流貴族藤原隆信「赤裸裸地」描繪其父鳥羽法皇與其他貴族的肖像畫。後白河法皇主動吟唱當時的流行歌曲「今樣」,編輯收集當代流行歌曲的《梁塵秘抄》,同時安排常盤光長等人創作獨特的繪卷,相當於現代的知名製作人。

自此之後到十四世紀,隆信家代代都擔任肖像畫畫師,留下類似寫實主義的大量作品,包括《隨身庭騎繪卷》(譯註:「隨身」為平安時代﹙七九四~一一八五﹚保護貴族的警衛官名)、《後鳥羽天皇像》與《親鸞上人像》等等。由於相較於其他人所描繪的親鸞上人像,以隆信家的最為神似,又稱為「鏡御影」。藤原豪信身為隆信的子孫,日後描繪的《天皇攝關大臣像》(譯註:「攝關」為「攝政」與「關白」兩種官名合稱,是天皇的代理人或輔佐官,相當於中國的外戚)包含許多他從未見過的古人。由此可知,他因為家族關係繼承了各代人物的肖像畫草稿與影寫本。

豪信在描繪《天皇像》時又畫了一幅花園天皇像,和威風凜凜的後醍醐天皇並排。有趣的是他畫的是年輕時代的花園天皇。由於畫得實在太像,簡直像是現代人看到對方的舊照,讓我不禁心想「他一定打從年輕時就長得這幅模樣」而啞然失笑。然而想到這幅畫完成於十四世紀初期,實在叫人嘖嘖稱奇。說到記錄成長經過的畫作,一般人聯想到的是委拉斯奎茲(Diego Velázquez)筆下的德蕾莎公主(Margaret Theresa)、林布蘭的自畫像與其子像。豪信筆下的花園天皇時間順序相反,想必是拿出過去的素描,重新畫下年輕時候的樣貌。由此可知畫家懷念天皇年輕時的模樣,同時一窺兩人關係之親密。

我是在東京國立博物館第一次看到這幅《花園天皇像》,當時還是學生。這幅肖像畫尺寸雖小,卻帶給我巨大的衝擊。日本人在十四世紀就畫得出這種畫,而且在歷代珍藏之中,指定為國寶,現在在展覽現身──這實在太厲害了。從此之後,這幅畫一直刻印在我內心深處,如同前文所言,這幅畫促使我思考日本與西方描繪人物臉部的差異與「以線條掌握人與物的意義」。多虧了這幅畫,讓我擺脫了西洋畫造成的思想束縛,之後就算看到並未如此高超的日本線描肖像畫也能虛心想像隱藏在畫作背後的人物,而非小看這些畫作。因此《花園天皇像》之於我意義重大。

小說家橋本治在《平假名日本美術史二》(新潮社,一九九七)的〈肖像畫〉這篇文章中給了《花園天皇像》一章的篇幅,最後以「我非常喜歡把這幅畫當作國寶的日本」作結。

我對這句結論深感共鳴。

最佳賣點 : 「日本畫得放大看!才能看出濃縮於真跡中的高超畫技,

彌補人類低落的凝視能力。」—高畑勳

28位日本國寶級畫家,近40件經典傳世收藏

吉卜力工作室創始人、日本動畫界殿堂級人物

31堂美術課,帶你漫遊1200年日本美術史