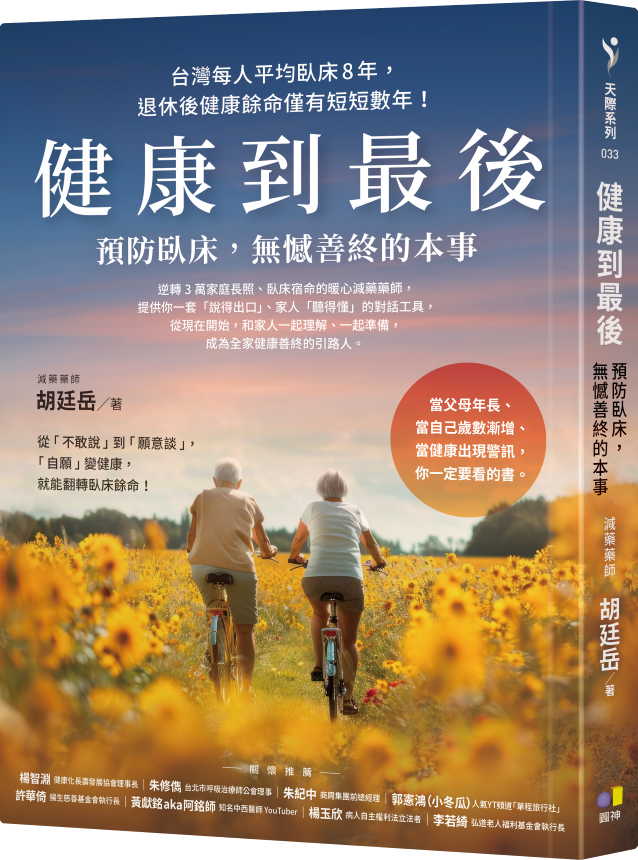

健康到最後: 預防臥床, 無憾善終的本事

| 作者 | 胡廷岳 |

|---|---|

| 出版社 | 叩應股份有限公司 |

| 商品描述 | 健康到最後: 預防臥床, 無憾善終的本事:本書特色:把健康善終放進人生規劃,慢慢變老,無憾離世!★提供容易導致臥床的六大疾病預防&控制措施,挽救並延長「健康餘命」, |

| 作者 | 胡廷岳 |

|---|---|

| 出版社 | 叩應股份有限公司 |

| 商品描述 | 健康到最後: 預防臥床, 無憾善終的本事:本書特色:把健康善終放進人生規劃,慢慢變老,無憾離世!★提供容易導致臥床的六大疾病預防&控制措施,挽救並延長「健康餘命」, |

內容簡介 逆轉3萬家庭長照、臥床宿命的暖心減藥藥師,提供你一套「說得出口」、家人「聽得懂」的對話工具,從現在開始,和家人一起理解、一起準備,成為全家健康善終的引路人。2025年,每10人就有1人考慮辭職照顧;2040年,近70%老人有慢性病,其中超過一半失能;2070年,全台將近一半都是老人!預防家人臥床、討論善終議題,你不是沒試過,只是找不到「家人願意接受」的方法。減藥藥師曾因家人罹癌、罹患糖尿病,深切體會家人臥床與長照之苦。故發願環島演講,將經驗擬成一套接地氣、有效而讓人自願行動的預防失能提案,提供無數實用資訊:◆引導家人與長輩,自願變健康的溝通法。◆如何與家人聊死亡?老一輩喜歡怎樣的開頭?◆你需要提早知道的失能早期徵兆&現在就開始行動的事。◆放棄急救或預立醫囑?斷食善終或安寧緩和?光清楚交代還不夠,你忘了哪些關鍵?◆不麻煩家人收尾的「五大離世準備」清單。◆算出你的「健康餘命」!【本書特色】把健康善終放進人生規劃,慢慢變老,無憾離世!★提供容易導致臥床的六大疾病預防&控制措施,挽救並延長「健康餘命」,縮短可能臥床的時間。★分享親身經歷,認知「家中一人臥床,拖垮全家生產力與行動力:若全台300萬戶以上臥床家庭,社會資源將瓦解」,引導你「自願變健康」,進而影響全家人。★提供「與家人溝通的技巧」與「做得到的健康建議」,捨棄老生常談,拯救家庭危機、徹底落實全家人的善終計畫。EP479|《健康到最後》如何自願變健康?|今天讀什麼

各界推薦 || 關懷推薦 ||健康化長壽發展協會理事長/楊智淵台北市呼吸治療師公會理事/朱修儁商周集團前總經理/朱紀中人氣YT頻道「單程旅行社」/郭憲鴻(小冬瓜)揚生慈善基金會執行長/許華倚知名中西醫師YouTuber/黃獻銘aka阿銘師病人自主權利法立法者/楊玉欣弘道老人福利基金會執行長/李若綺

作者介紹 【作者簡介】減藥藥師 胡廷岳台北醫學大學藥學系畢、台師大健康促進與衛生教育研究所碩士。現為全職講師、作家、衛教訓練顧問。是少數同時跨域人類行為學、藥學、預防醫學,並深入第一線,協助民眾預防因慢性病臥床的專家。同時是「2023年TEDx演講者」、「2024年未來大人物」、「台師大社會實踐獎2024年度得獎人」,曾出版醫療保健類暢銷書《吃藥之後,然後呢?》(印刻)。◆個人網站:https: nonohu.com ◆Podcast:搜尋《減藥的說》 ◆Facebook:搜尋「減藥藥師 胡廷岳」

產品目錄 推薦序 預防臥床、健康長壽與圓滿落幕 楊智淵推薦序 看見這本書的重量,不讓「來不及」成為遺憾 朱修儁作者序 健康到最後一刻—人生的終極規劃PART 1 臨終之前,不要臥床第一章 「自律」反而容易失敗?維持行動的關鍵是「自願」令人自願改變壞習慣的訣竅誰把跑步機放在山頂上?第二章 不願改變嗎?引導人「自願健康」三個步驟固執病人行為改變的故事「令人自願健康」的三步驟三步驟之外—那些說服失敗的經歷歐洲長者怎麼做?「做得到的健康建議」第三章 你的「健康餘命」剩幾天?六大失能疾病的早期徵兆與預防對策算算你的「可利用餘命」剩幾天?你可以避免的六大失能疾病三代人來得及做的「止血行動」預防醫療三階段—上醫、中醫、下醫第四章 家人健康決定你的未來—三明治世代的三大末日三明治世代,必定遭遇的三大末日台灣現在才老,運氣其實很好老天爺的隨堂測驗PART2 臥床之後,好好離世第五章 想「放棄急救」嗎?「情境決策」助你完成善終「請不要救我」為何沒有成功?六項善終解決方案善終情境決策地圖想活到一百歲的人,請舉手!第六章 家人不敢「聊死亡」怎麼辦?如何說服愛逃避的對象?開啟對話的三個步驟交棒!換你引導家人第七章 不麻煩家人收尾的「五大離世準備」—社交網絡、資產帳戶、家庭責任、殯葬後事、醫療處置好用到「哇!」的後事細節檢查表安寧病房內,最讓人後悔的四件「小事」第八章 被世人記得,算不算真的死了?成為有能力改變全家未來的人「選擇」成為幸運的人留下活過的痕跡—如果是勇者本人,他一定也會這麼做吧!當我們與老共存—「活得好看」的樣子附錄 更多資源

| 書名 / | 健康到最後: 預防臥床, 無憾善終的本事 |

|---|---|

| 作者 / | 胡廷岳 |

| 簡介 / | 健康到最後: 預防臥床, 無憾善終的本事:本書特色:把健康善終放進人生規劃,慢慢變老,無憾離世!★提供容易導致臥床的六大疾病預防&控制措施,挽救並延長「健康餘命」, |

| 出版社 / | 叩應股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789861339795 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789861339795 |

| 誠品26碼 / | 2682925915003 |

| 頁數 / | 272 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 20.8*14.8 |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 健康到最後一刻—人生的終極規劃

「媽,這筆錢原本是存下來要照顧你的,但現在完全用不到了。謝謝你!」

無論工作表現再出色、學業成績多優秀,只要一通急診室打來的電話,為了照顧倒下的家人,你我的職涯發展都得暫時放下。根據統計,台灣高達十分之一的人口,約二百二十萬位上班族,正在面臨「照顧失能家人」的壓力。

但照顧臥床家人,然後自己又再臥床被家人照顧,難道就是我們無可避免的宿命與晚年寫照嗎? 不一定。

只是每當我在台上向聽眾提問:「有什麼好方法,可以預防臥床?」所有人的答案千篇一律都是:「多運動、多吃蔬菜、控制慢性病、飯少吃一半……」答案都是對的。但是,正為工作疲於奔命的你,這些健康的老生常談你做得到嗎?連我也做不到。

照這樣看來,當家人講不聽時、已經確診慢性病時,我們又該怎麼辦?

跟家人爭辯,強迫對方聽你的?或放著不管,等到臥床生病再說了對不對?

我懂,原本我也像你一樣放棄、吵架、責備,而如今我卻「成功避免」了這些臥床照顧惡夢。

我是減藥藥師胡廷岳,畫面切換到現在,我爸媽竟能從「不願意健康」開始,變得「自願」調整飲食習慣、自己去報名運動課程、還能天天量血壓、測血糖、自己預約回診、月月報平安……我到底怎麼辦到的?

這些年來,我還把「引導家人與病人改變」的經驗,陸續在各大醫學中心、國家衛生研究院、各大醫學中心傳授與研發教案,也正在醫學大學、社區,教育更多醫療人員或家庭照顧者這些技術……環島公益演講七年來,一有機會我就四處宣導、出書呼籲,該如何預防臥床,或更加具體地縮短臥床時間。

七年前到底發生了什麼事?

一切要從一台「洗衣機」開始說起。

我老家那台洗衣機,終於要換新的了,而且我很堅持要用我兼「三份差」存下來的錢,汰舊換新。

還記得付錢的時候,我忍不住回頭、開心地跟媽媽說:「媽,這筆錢原本是存下來要照顧你的,但現在完全用不到了。」「謝謝你!」

我真的無法想像,身為獨生子女的我,家裡也沒什麼財產可以繼承,若還要長期照顧臥床家人將會是什麼模樣。而我,竟還有機會「逃過」雙親臥床照顧。

大部分的人遇到臥床問題,應該都會與我一樣力不從心:爸爸罹癌後緊接著臥床,媽媽負責照顧後也忙到差點倒下。理論上保障家人健康、負責預防家人失能這件事情,理應是交給兒女、甚至是考上藥師的我來對吧?喂,考上國考藥師這時根本一點用都沒有。

你以為藥師兒子講的話,爸媽就會願意聽嗎?

二○一八年,我早已成為專業的醫院藥師。有天下班回家,我擺出醫療人員的架子,數落在工地上班的爸爸:「欸爸,抽菸、喝酒又吃檳榔,看到了嗎?得癌症機率是別人的一百二十三倍啦!」我把最專業的研究文獻印出來、丟在客廳桌上。

過幾天發現,爸爸看都沒看,我乾脆就把所有的文獻剪一剪、用無痕膠帶貼一貼、貼滿整間公寓,甚至我爸坐上馬桶、關上門時,也能在廁所門後清楚看見:是的,菸酒檳榔是真的會得癌症!

「囉嗦啊,吵什麼?你到底又在吵什麼?」我爸看到後很生氣地兇我。

兇就兇啊,罵回去還不簡單?還記得那天,我們吵到差點斷絕父子關係。

結果又過了兩天,我爸就因為喉嚨吞嚥卡卡的,被診斷出下咽癌二期,發現時腫瘤大到幾乎要阻斷他的呼吸道。

「再這樣下去,你就不能呼吸了,情況很危急。」醫師很嚴肅地表示。

「時間上可能來不及讓你們考慮了,如果選擇手術,可能要把『整個聲帶』拿掉,手術後下半輩子,必須透過特殊訓練才能發音或說話。」

「又或者,你們可以選擇用藥,但這部位使用『標靶藥』的效果一直都不是很好,所以……」

其實那天,醫師講了什麼,我全都聽不進去。「割除聲帶?」「化療?」「全口拔牙?」陪爸爸回診的我,那時滿腦子只有: 你活該吧?這四十年來你吃掉的菸酒檳榔,我們都可以付一間房子的頭期款了,這都是你自找的吧?

正當我以為一切惡夢都結束了,因為爸爸化療、臥病在床之後,菸酒檳榔馬上就戒掉了,很好!沒想到另一個惡夢才剛要開始。

爸爸臥床之後,媽媽瞬間變成了「家庭照顧者」,身為清潔阿姨的媽媽,早上要輪流打掃別人家,晚上還要住在醫院照顧爸爸。

在醫院睡不好是很正常的,有當過照顧者你就知道了,每隔一段時間,護理師都會過來查房。病人醒著的時候,陪病者要忙著照顧;病人睡著的時候,陪病者還要忙其他「病人睡著之後才能做的事情」,例如:採買日常用品、記帳、盥洗、冷靜下來吃一頓飯……

就這樣日復一日,某天,媽媽也忙到快倒下了。

欸等等,爸爸生病後,是媽媽在照顧?

但換媽媽也生病之後,下一個輪到誰來照顧?

只剩我了吧。

想當然,沒有人問過我的意願,也沒人會在意「年輕人,你長大後有什麼夢想?」、「你這輩子有考慮結婚買房子嗎?」事情發生當下,我才二十五歲,我甚至連把自己藥師工作交接一下的時間也沒有。雙親同時臥床的重擔,就這樣重重地壓在我身上。

當家人臥床時,你不可以有夢想,也沒有人允許你問為什麼。

爸爸倒下的那幾年,我們家直接燒掉三百多萬。這絕對是筆龐大數目。家人失能之後,就要有人辭職照顧、就要有人拿出自己的積蓄、捨棄留學基金或結婚基金,「無條件地」支付醫療支出;或者,也要有人加班或兼差賺更多錢,這樣生病的人才能繼續治病、繼續燒錢。

究竟臥床家庭「輪到誰來照顧」?答案我不清楚。但照顧過的我知道,家庭照顧就像玩「大風吹遊戲」,每一回合總要有個人站出來挺著,有人躺平了,那就換下一個人。不然還能怎麼辦?把媽媽的慢性病控制好?

於是我轉頭看向媽媽:「媽,你把血糖控制好,好不好?」是的,課本上都說預防勝於治療,親眼看著一切發生的媽媽,應該會「比較聽話」了吧?!

「不要,太累了!」她生氣地說:「我聽得很煩,你趕快回台北啦!」

欸不是,這也太奇怪了。我就是擔心媽媽也接著臥床,才換了個更加彈性的藥師工作,同時兼差新聞稿寫手、影片剪輯師,甚至還被公司加薪升遷為「行銷企劃經理」。但我一點都不快樂,因為每一筆收入都是為了負擔家計,都是為了擔心還有下一個家人臥床、要花錢。況且我哪裡還有「第二個」三百萬?

結果,我媽並不願意預防自己的健康惡化。哪怕努力一點點也好,她的態度根本連一點點的衛教資訊都不想接受。菸抽完了就買、便當吃不飽就再加一球白飯、醫師講的話都不想聽。

難道外公口腔癌挖去半張臉、樓上鄰居糖尿病截肢這些血淋淋的例子,他們真的都不在意……嗎?

「媽,你跟我說說看,你目前遇到的困難好不好?」

如果媽媽不是故意害自己生病,一定有她不聽勸的理由。我靈機一動,換一種說法,轉頭問問正在收拾碗盤的媽媽。

「我不是說過很多次了嗎?」她一邊收拾,一邊不耐煩地回答:「我每天都要去打掃,中午休息時間只有一小時,我要騎車、買便當、吃便當,中間還要小睡十五分鐘。」「我有記得吃飯,就已經很了不起了,怎麼還有可能『白飯少吃一半?雞腿去皮?』」

「沒吃飯,下午工作就很容易肚子餓。你們這些坐辦公室的,都不會理解啦!」語畢,媽媽拿穩了手上的碗盤,頭也不回地走進廚房。

這下我完全理解了!

我激動地跑向她:「那媽,我陪你!我們一起找一個讓你繼續正常吃便當又吃飽,然後糖尿病也可以控制得很好的方法,好不好?」我站在廚房門口吶喊。

「你不太會用 Google 地圖,我幫你在中午兩個打掃的地點之間,找了幾家減糖便當店、健康餐盒,你一樣都吃得飽喔,還有你很喜歡的牛肉喔!」

我秀出手機畫面:「媽,你幫我看一下菜色,把喜歡的餐廳留下來,不喜歡的就統統幫我刪掉。好不好?」

「……好,這幾家,可以試試看。」

竟然成功了。

二○一八年至今,爸爸已從癌症治療中康復,回歸原本的生活。而媽媽的糖尿病也一直控制得很好,到現在,醫師連一顆血糖藥都沒有開給她吃過。

我才終於明白,辛苦工作的家人們,其實不奢求吃得多好,吃飽只是為了有體力好好工作。為了養這個家,這才是她控制不好糖尿病的理由;這才是他必須吃檳榔的藉口。沒有家人會故意讓自己生病!那我們就交給他們「自願去做的健康建議」。

同樣的方法,我也應用在「不愛喝水又剛好賣水果的糖尿病病人」(請參考下一章案例)、「膝蓋痛不想運動的肌少症奶奶」、「愛吃三層肉愛沾醬又高膽固醇的客家阿嬤」、「對麵粉過敏的擀麵皮老闆」等等,而他們竟也都找到自己喜歡又心甘情願「維持」的健康習慣,進而從慢性病中康復。

他們都成功「減藥」了。

我在前一本書《吃藥之後,然後呢》提到,世界衛生組織統計,全世界有八二%的疾病,可以透過「生活習慣調整」預防,也就是說,我們幾乎可以避免失能照顧。但是,我們忙碌的醫療體系、死板的衛教系統,除了告訴我們:多吃菜、多喝水、多運動、飯少吃一點。然後?就沒有然後了。

從來沒有人教我們:「如何在短短的午休時間均衡飲食?」「繁忙的加班生活,下班後還能怎麼稍稍運動?」「小夜班下班已經晚上十點了,該如何選擇不會對身體有負擔的消夜?」「壓力太大時,可以怎麼放鬆?」等等,沒有人想到要教、也沒有人有時間教。如此一來,「需要犧牲健康工作來養家」、「肩負全家經濟支柱」的人,就很有可能像我爸媽一樣,遇到生活或健康,只能二選一的兩難。

「醫師要我多運動、多吃蔬菜?現在的我還沒有辦法啊!」這些人只能犧牲健康,然後慢性病惡化、臥床、接受家庭照顧……就這樣成為了我們晚年的光景。

你有聽過「高齡故意犯罪」這個現象嗎?全球最先示範「全國老化」的日本,目前正面臨這個大問題。

日本有一群長輩因為過於貧窮或衰弱到無法照顧自己,只好故意犯法(例如偷竊)進監獄,這樣至少還有「免費醫療」、「免費食宿」,監獄裡甚至還有人可以幫忙「換成人尿布」。像這樣「高齡故意犯罪」的現象甚至還逐漸增加。

而台灣也不惶多讓。隨著臥床照顧、離職照顧、照護殺人(長照悲歌)的新聞越來越多,很快地,二○二五年,台灣已經成為「世界老化最快的國家」。這就表示,接下來迎接我們的,就只會是「世界第一老」、「有史以來最老」或其他更多白髮蒼蒼的頭銜。

不是我要嚇你,我演講時常常半開玩笑說,等到全台將近一半的人都是六十五歲以上的白髮老人,請問捷運和公車上的博愛座到底「誰要讓位」?大家一起拿身分證出來比誰最老嗎?(苦笑)同樣的,等到全台將近一半的人都是高齡長者,請問家庭裡、機構裡、醫院裡,是「誰要負責照顧」?由慢性病最少的人負責嗎?

老其實不是壞事,壞的是因為我們可能又老又病;壞的是家裡只要有一個人臥床,社會上就有另一個人失去行動力。

錢存多少才夠用?安樂死合法化有幫助嗎?沒有辦法避免嗎?

如果我們都想要「健康到最後一刻」,其實只需解決兩件事:「臨終之前,不要臥床」、「臥床之後,好好離世」。

這本書就是要解決這兩件事。

這本書將教會你「如何找到家人容易執行的健康建議」,並從台灣人常見的行為模式拆解(詳見第一章)。另外,也會從「放棄急救為什麼常常失敗、安樂死為什麼不適合臥床患者、如何引導家人聊後事與遺囑」的角度,給出系統性的具體建議(詳見第五章)。

對我來說,健康行為做得到、預防失能疾病,就可以順便達成減少吃藥的目標。好好善終、放棄無效維生醫療,也是一種減少吃藥。這就是減藥藥師在做的事。

非常謝謝圓神出版社的邀請,讓我將環島演講時曾遇過的實際經驗、教育訓練時曾解決過的大量案例,都能一一放進這本書裡。又老又病、又需要人照顧的未來,聽起來慘不忍睹?但相較於「生死」,「病痛」至少是我們最能掌握的人生階段。

每當我想起那段家庭照顧經驗,至今仍讓我餘悸猶存。同時間,目前還有另外二百二十萬人,也正瀕臨辭職照顧的困境。所以,我向老天爺許願,如果爸爸能平安康復,又能保佑我們一家人持續健健康康,我願意盡我所能環島公益演講(自二○二○年十二月)、線上公益演講(自二○二三年五月),講到我做不下去為止。

環島走到現在,我看見很多人夢想帶領家人一起變健康,想好好完成家人的善終心願,但耐心卻在過程中被消磨殆盡;也有人認真想把身體照顧好、不要拖累家人,但卻心有餘而力不足,只能在社群平台留言:希望政府早一點合法安樂死。

如果,我是說如果。我們可以很有把握地「在臨終前,好好預防失能」、「在臥床後,放棄無效治療好好走」,那麼,又怎麼會需要安樂死?又怎麼會有拖累家人的擔憂呢?就讓這本書陪伴你「引導全家人改變不健康行為」,以及「讓家人心甘情願地陪你聊善終」吧。

很期待未來某一天,你將成為家人之中第一個願意說出口、願意具體行動的人。你不僅能把健康變得簡單,又或者循循善誘家人變得更健康。甚至,你的行動還能讓身邊的親朋好友開始思考:欸,原來健康也可以這樣開始。

「不要把存款花在醫藥費上的感覺真的很好!」以後的你也可以這樣炫耀。

故事開始。

內文 : 「令人自願健康」的三步驟

我太太有一次去看中醫,一進門就看見候診區擺著一本我的書。她跟我說的時候,我又驚又喜。還記得她轉述醫師的話給我:「中醫師說,這本書是他看完電子書後,覺得很感動,才又多買一本實體書放在診所,想在每一天看診的時候提醒自己『別照本宣科,記得給民眾做得到的健康建議』。」

我曾在上一本書中提到「說服人的人情味五步驟」。這五步驟是我特別考取台師大健康促進與衛生教育研究所,把學習到的人類行為科學、心理學引導技巧,應用與濃縮整理而成。這些技巧,很意外地,師大的心理學老師看到我的書之後,突然在走廊上攔住我,問我是不是作者本人,還說我真的應用得很好。甚至,日前我到電台受訪時,主持人臨時抽考我她朋友難以說服的例子,我就照著這些步驟實際做一次,果真幫她找到了「做得到的健康建議」,朋友馬上被成功說服。

這些日子以來,原先的五個步驟已經漸漸被我濃縮更新成「三個步驟」①,但應用範圍更廣,不但可以用來協助醫療人員說服病人,病患家屬也可以用來說服家人,甚至讓病人用來引導自己。送給你!

這三個步驟分別為:收聽障礙、組隊邀請、替代方案。

◆收聽障礙

到底我們用到了哪些行為科學、心理學的專有名詞,在這裡會直接省略不談(不然太難了),我直接教你怎麼用就好!

簡單說,就是要完成「我們一起找出一個,不但可以○○○,然後×××疾病又可以控制很好的方法,好不好?」這句話。

為了要完成這句話,我們必須在和平討論出答案之前,先「詢問」對方「無法達成健康背後的障礙」在哪裡,這就是「收聽障礙」。

舉個例子,例如我媽的障礙是:中午必須吃便當,下午才能好好打掃上班;例如林爸爸,他的障礙是:不喜歡喝水,又要吃賣不完的水果;例如你們家奶奶可能是:膝蓋不好,不想運動,因為關節退化;又或者是:哥哥加班到太晚,所以必須吃消夜……以上這些全部都是所謂的「障礙」,也就是「前提」。

沒有人會故意讓自己生病,如果有人始終無法執行健康的行為,那就表示,目前的他,正在把「自己的健康」排在其他更重要的事情後面。每個人對於每件事的輕重緩急,都有不同的「前提」,抑或是變健康之前必須考慮進去的「優先事項」。

在令人自願健康的第一步驟中,關心對方的問句是必要的,這能夠迅速拉近雙方的距離。你可以問對方:「阿嬤,我知道你也很擔心糖尿病,那是什麼原因,讓你那麼常吃巧克力呢?」「哥,我知道你很在乎健康,那是什麼原因,讓你那麼常吃消夜呢?」

請注意:這時一定要用「什麼原因」這四個字來發問,而不要問「為什麼」。因為前者聽起來比較像是了解原因,後者聽起來根本就是找人吵架(不相信你自己念念看)。

只要你敢問,他就一定會講,少數情況他可能會一邊講一邊嫌你囉嗦、或講得不清不楚。沒關係,這一步驟的關鍵就是「好想聽他說」。你可以帶著關心他的語氣追問、或趁他心情好的時候多問一遍、或旁敲側擊地向其他家人朋友打聽,只要能問出障礙,我們就完成了句子中○○○的部分。

剩下句子中×××的部分,就把「想要控制的疾病」放進去。這樣一來,你就可以模仿我完整地說出這些句子:「我們一起找出一個,不但可以吃消夜,血糖還可以控制好的方法,好不好?」「我們一起找出一個,不但可以不吃止痛藥,疼痛還可以控制好的方法,好不好?」「我們一起找出一個,不但下午可以吃一些點心,體重還可以控制好的方法,好不好?」等等,伴隨著各種情況任意變化。

「收聽障礙」,為了建立信任,這步驟十分重要。

◆組隊邀請

組隊邀請,就是問出關鍵的這句話:「我們一起找出一個,不但可以○○○,然後×××疾病又可以控制很好的方法,好不好?」

在心理學上,「我陪你一起思考」比起「請你自己把事情做好」更讓人有隨時都能準備好的安全感。更何況,我們剛剛已經聽了對方的障礙與前提在哪裡,然後,你還把這障礙特別放在心上,帶入接下來的話題裡,對方當然會心存感激:能繼續吃消夜、不餓肚子,然後疾病又可以同時消失,當然很好啊!當然會想請你多說更多。你看,他開始想聽你說話了!這表示我們悄悄地把他的耳朵打開了。

很多人向我抱怨家人講不聽、病人說不動,通常就是忽略了「協助他將耳朵打開」的這個步驟。畢竟沒有人會覺得「慢性病控制得很理想」是件壞事。而且你剛剛又注意到了對方做不到的小地方。說真的,問問題之前,通常你早就能預期對方會說出「好」。當你說出這句魔法語言,組隊邀請,這一步驟也緊接著完成了。

這步驟最難、最重要的部分,其實就只有「誠意」—就算你根本還沒想出答案也沒關係,一樣照問。因為我們要的是「我們來一起找」嘛,沒答案也很正常啊!

很多時候,要不要做或不願意做,都只是因為輸給了心魔。記得還在念大學的時候,老師教了我一件事情:「仔細看好了,如果病人是面帶微笑地走出診間的門,他的病一定會好。」相信我,問就對了,只要你有誠意問,對方也就沒有不「陪」你一起完成的理由,進而答應你一同尋找「改變的可能」。想改變全家人的未來,我們總要成為第一個願意問出口、伸出手,主動「組隊邀請」的人。

「我們一起找出一個,不但可以○○○,然後×××疾病又可以控制很好的方法,好不好?」

「好。」

然後你自然就走到了下個步驟。

◆替代方案

等到這時候,才是提供建議的時機。

很多人常常按奈不住,過早提供建言:「你必須這樣這樣做」、「我都是為了你好!」我相信,你能得到的答案多半只有:「我不要」。如果你總是說服失敗,我十分建議你回頭檢視前兩個步驟有沒有確實完成。

不過說起來,找替代方案聽起來好像有點難?但這一步驟並不需要學醫的人才能完整執行。不然我問你,幫媽媽找健康餐盒、幫林爸爸找花果乾茶和枸杞茶、幫奶奶找免費的YouTube 運動影片,難道醫學院真的會教這些嗎?當然不會。這步驟最重要的其實是:仔細觀察生活。把你心裡好不容易想到的答案講出來分享就好,甚至讓聊天的對象看看你絞盡腦汁、替他設想的樣子也很棒,代表你是確確實實把他的煩惱放在心上。

環島演講接觸三萬多人的經驗告訴我,在這步驟中,答案通常都是對方靠自己想出來的,你的分享只是用來拋磚引玉,幫助對方舉一反三而已。稍微聊一聊天,對方自己就會給出更合理的解方:「其實我很會煮茶葉蛋喔!」

另外,再補充一下:當你們真的找到了適當的替代方案之後,可以再多問一句:「你真的喜歡嗎?不喜歡我們要換一款喔!」給他台階下。此外,還可以再問他:「那你覺得什麼時候可以開始呀?」來引導他說出確切開始執行的時間點。畢竟,有誰會不喜歡為自己量身訂做的建議呢?

我很喜歡一句話:「一隻站在樹上的鳥,從不會害怕樹枝斷裂,因為牠相信的不是樹枝,而是自己的翅膀。」嗯,既然總有一天,照顧家人的重擔很可能落到我們肩上,與其依賴外在環境,不如早點把自己的翅膀訓練得足夠強壯。

希望總有一天,全台灣能夠超越三百萬戶家庭,像這樣找到屬於自己的「做得到的健康建議」。這就是我環島演講至今,一直在倡導的事。

以上,收聽障礙、組隊邀請、替代方案三步驟,完整地送給你。

家人的健康,也交給你了!

三步驟之外—那些說服失敗的經歷

「令人自願健康的三個步驟」說穿了,是我用來提醒自己:「當我說得越多,越能夠掌控局面」這句話其實是錯的。因為話如果講太多,而且都是單方面我說你聽,這樣的對話方式只會讓你「更了解我」,而我始終「不了解你」。

說服家人失敗之後我才明白,想說服或引導一個人,我們應該更在乎「對方」有什麼願意更健康的動機。就像人際關係時常提到的互相理解,如果你是真心想與他人建立關係,就給他們多一點機會闡述自己的理念。雖然他的說法可能忙中有錯,或每個人背景不同因此多少有些誤解,但至少這樣一來,我們就能在一問一答之中,重新用他們的視角看事情,知道對方更在意什麼、了解他的價值觀和信念。這時,所謂的「同理心」也會漸漸浮現。

簡單地說,只要習慣去「收聽障礙」,你的對話方式自然就會從命令轉變為問句,並在「組隊邀請」與「替代方案」時,給足對話空間,讓人更自在地敞開心扉、讓我們有架構地傾聽對方、用更聰明的方法進入對話。

有時候,建議雖然是正確的,但卻有可能剛好不適合這個人,所以爭吵誰對誰錯一點意義也沒有。以我媽為例,糖尿病醫師請她多運動、飯少吃一半、雞腿去皮,這些都是正確的,但醫師從來沒有問過媽媽是做什麼工作。如果可以稍微問一下,知道她是「清潔阿姨」,我十分相信,醫師絕對不會給出:回家必須多運動的不合適建議。很多給建議的一方無法意識到這點,每次給出建議之後,一次次發現家人不想聽,或是來看診的病人不聽話就會很生氣,因而陷入「誰對誰錯」的爭執陷阱裡。這不就跟我當初不懂事的時候,拿出文獻,硬要跟爸爸吵得不可開交一樣嗎?

「明明我對,是你不聽話!」但這些根本不用吵,既然雙方的目標都是健康,為什麼還會吵架呢?如果你要健康,我也想要你健康,我們就不需要去爭論誰的建議比較好。

如果人生可以重來,我真的很想從一開始就換個方法,重新問問我那位辛苦在工地上班的爸爸:「爸,我們一起找到一個,你可以繼續維持工作,但不要得癌症的方法好不好?」然後我們的共同答案就會是:菸酒檳榔戒不掉就「先不要戒」沒關係,但我們要增加定期篩檢的頻率,提早發現提早治療。

記得多年前,爸爸還在醫院化療臥床、打嗎啡打到夢遊譫妄的那一陣子,甚至會躺在病床上以為自己還在開會、處理公事,天天都在跟空氣講電話。我當時幾乎已經做好了「每天都是最後一天」看到爸爸的心理準備。

如果人生能重來,這一次,我絕對不會再跟家人吵架了。

因為在健康的面前,吵贏的人通常都是輸家。我就是那個輸家。

在「符合人性的衛教本事」課程中,我總會用〈貓的報恩〉故事比喻:如果你曾經幫助過一隻貓,通常這隻貓感謝你的方法,就是叼一些死老鼠、死麻雀等等小動物的屍體來放在你家門口。

我想問你,這樣的禮物你有需要嗎?(聽眾搖搖頭)

是啊,但對貓來說,牠好心好意地抓禮物來給你,你還要感激牠、摸摸牠的頭,不摸牠還會生氣哩!

反過來說得誇張一點,如果今天貓叼的是黃金三兩或一克拉鑽石來給你呢?收下來嗎?當然收啊!而且你應該開心地連貓都抓回來領養了吧!

哈哈,這就表示,我們給建議的時候,別再用「貓的思維」了,若想說服一個人,就想一下這個人需要什麼,不要光用自己的「貓腦袋」胡思亂想。(關於執行「令人自願健康」的常見問題,請見第七十二頁。)

歐洲長者怎麼做?「做得到的健康建議」

「做得到的健康建議」這個觀念,其實我是跟歐洲人學的。沒錯,就是那群很懂得怎麼變老的人。

◆學丹麥人檢查冰箱

我在大學時期,有一次看公共電視台正播放著「丹麥高齡社區據點」的紀錄片。他們社區都在教長輩一些很接地氣的生活技能,例如:開瓶蓋、擰乾毛巾、安全使用爐具……讓我好生羨慕。其中,令我最印象深刻的是,社區據點工作人員會「登門拜訪檢查長輩的冰箱」。

意思是,如果獨居長輩家裡冰箱裡放滿了新鮮的雞蛋、蔬果、肉類,基本上就不用擔心這位長者會肌少症;但如果獨居長輩冰箱裡放滿了過期的食材,那接下來幾天,社工就會好好關心他的身體狀況。另外,法國食品包裝上,其實也有預防醫療的概念。法國食品包裝的外盒上都會標示ABCDE五個健康等級。A代表最天然食材,E代表超級加工食物。例如手工草莓果醬是C、巧克力酥脆餅乾是E、純玉米罐頭是A。想好好紓壓的人就選CDE等級的食物,想好好控制飲食的人就拿A、B等級的食物。你看,這不是很棒的概念嗎?

見微知著、未雨綢繆。這就是預防醫療平常在做的事情。

後來,為了延伸這個概念,我也同步發明了針對台灣人「六大臥床風險預防」(詳見第三章)的家庭環境檢查表②,包含:預防跌倒、預防中風、預防肌少症、預防糖尿病併發症與癌症。我刻意將零食櫃、冰箱、浴室、臥房等等家中常見地雷,整理成檢查表。我們可以像「檢查風水」一樣,幫家裡做個適當的布置、打掃與重新採買。

例如:床頭櫃夠穩嗎?如果家人下床的時候,總是會扶著床頭櫃,那麼不穩的床頭櫃自然就是「臥床風水不太好的地方」,需要換一個穩固的櫃子。再來,零食櫃裡的零食夠健康嗎?有沒有機會換成海苔、堅果、高蛋白奶粉等等,讓家人不會餓到、又有機會趁機補充營養。又或者,晚上家裡光線會不會太暗或太亮?這些都是應該要檢查的項目。尤其像我這種難得回家一趟的北漂孩子,更適合拿來幫助家人使用。(檢查表下載請見注釋②)

◆學英國女王過生活

說到生活習慣的細節,我想到英國女王伊莉莎白二世的故事。

二○二二年,英國女王伊莉莎白二世以九十六歲高齡辭世。當全世界都還在論定她對英國的貢獻和預測英國皇室未來的時候,新聞中的一句話引起我的注意:「她辭世前一天,還在接見英國新任首相,還有新聞說她跑去騎馬!」這就表示,她過世之前僅僅只有臥床半天至一天(相較於台灣平均臥床八年)。

每次講到英國女王的例子,總會有人反擊我:「你都講特例啊,她那麼有錢有權,一定可以接受最好的醫療。」欸,其實台灣的醫療也不惶多讓,但我們先不討論誰的醫療比較好,先來看看女王的日常生活作息:

◆女王的三大健康習慣

1.飲食:少吃澱粉。女王盡量不吃馬鈴薯、麵條、米飯等精緻澱粉,吃東西都有所節制。早餐只喝一杯紅茶加牛奶,下午茶吃堅果、黑巧克力或莓果(水果),午晚餐吃烤蔬菜、沙拉,搭配烤魚或是烤雞。順帶一提,這也是「麥得飲食」③的標準。

2.運動:每天起床做伸展操,遛狗時順便健走。為了體態好看,利用騎馬和瑜珈想辦法讓自己不駝背。

3.抗氧化:注重防曬,出門會戴帽子與化妝。

你說,除了沒有養狗、沒辦法騎馬,其他的習慣,平民老百姓大多也能跟著做對吧?

咦?剛剛你說做不到?說你沒時間?(笑)

那就回頭去看看「令人自願健康的三個步驟」,幫自己找到「做得到的健康建議」吧!

回到「女王臥床的日子並不長」這點,也是啦,也許這個例子是真的極端了點。但誰不想要「臥床期間越短越好」?臥床期間,也正是所謂的「不健康餘命」,隨著台灣人的壽命增加,結果不健康餘命也跟著增加。

這不太對啊!有一天我突然算了算,台灣人平均壽命是七十八歲,國人平均退休年齡是六十五歲。那不就表示,六十五歲退休之後,如果還是要扣除平均八年的臥床時間,不就只剩五年(從六十五歲到七十歲)可以好好玩樂嗎?這也太慘了吧!

不行不行不行,如果沒有臥床,我們其實還可以再多玩八年。而且,如果可以更健康,想必壽命還有機會超過七十八歲!

你不要想說「活那麼久幹嘛」,如果你曾經到公園走走,就可以同時看到一樣是八十歲,有人在那裡下腰、拉單槓,也有人是坐輪椅被推去曬太陽。像我環島演講就曾經看過好幾個完全看不出來已經六七十歲的社區志工,還有在我面前秀太極拳的一○三歲爺爺,以及社區據點整個班平均九十幾歲的長輩們一起打鼓跳草裙舞。

所以「活多久」其實並不是重點。我覺得「老」並不是像花一樣枯萎,而是像樹一樣的增加年輪。對我來說,年齡都只是個數字而已,我更在乎的是「生命力」。大腦之所以會有皺褶,想必是來讓你存放回憶、故事,還有愛過的痕跡。如果可以,趁年輕多累積一點理財知識、生活技能、人際關係、健康存摺,也許你也能跟我一樣,很期待自己變老的那一刻。

最佳賣點 : 一人臥床拖垮全家!台灣每人平均臥床8年,退休後健康餘命僅有短短數年!

當父母年長、當自己歲數漸增、當健康出現警訊,你一定要看的書。

從「不敢說」到「願意談」,「自願」變健康,就能翻轉臥床餘命!