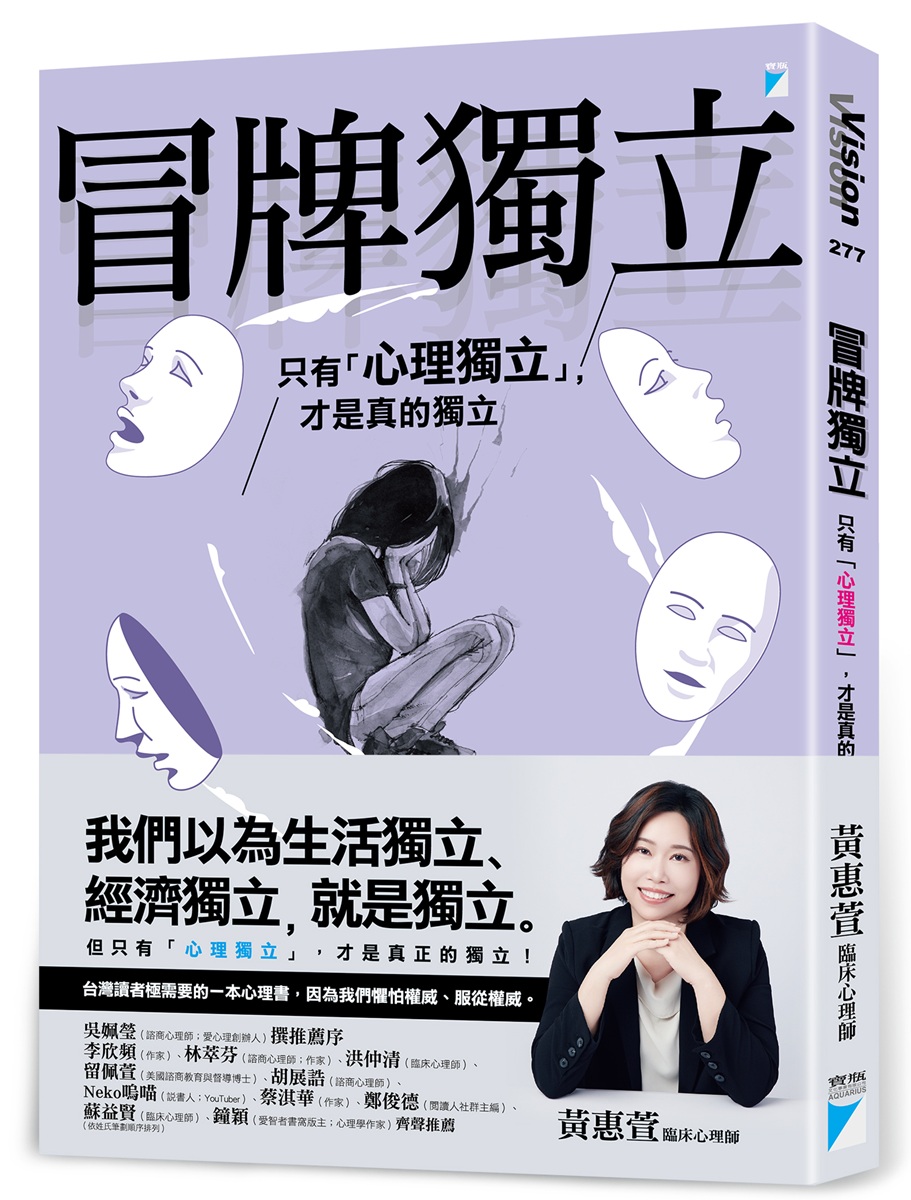

冒牌獨立: 只有心理獨立, 才是真的獨立

| 作者 | 黃惠萱 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 冒牌獨立: 只有心理獨立, 才是真的獨立:我們以為生活獨立、經濟獨立,就是獨立。但只有「心理獨立」,才是真正的獨立!台灣讀者極需要的一本心理書,因為我們懼怕權威、服 |

| 作者 | 黃惠萱 |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 冒牌獨立: 只有心理獨立, 才是真的獨立:我們以為生活獨立、經濟獨立,就是獨立。但只有「心理獨立」,才是真正的獨立!台灣讀者極需要的一本心理書,因為我們懼怕權威、服 |

內容簡介 ‧「是不是因為我不夠好,所以才生不出小孩?」──成為母親前需要的心理獨立‧總是將同事抱怨公司的話,在主管面前說出來,讓自己淪為炮灰?!──縱橫職場時需要的心理獨立‧「是不是我一定要過得不好,媽媽才會放過我?」──開始自己過生活所需的心理獨立‧從小受父親虐待,想與父親劃下界線。同事卻說:「父母就算有萬般錯,現在都老了,孤獨老人多可憐。」──自我療癒所需的心理獨立三步驟,走出自己的人生道路,完成心理獨立一、你得辨別自己身上「來自重要他人/權威者的影響」。二、要對「來自第三人/競爭者的影響」有所覺察。三、最重要的一點,你要把最多的力氣,用在探索「自己真正的看法」,並接納「真正的自己」。用「同理式覺察」,劃下界限:用「對話式發聲」,完成心理獨立「同理式覺察」是指我們與重要他人/權威者互動時,不再依附對方的看法,而是發展出自己的觀點,並且能理解、同理對方為什麼會跟我們有不同的想法,劃下彼此的界限。「對話式發聲」不同於「對抗式發聲」,我說出自己的想法,不是為了要「贏」過對方,或透過說服來改變對方,這樣的發聲不會激起對方的防衛,而是帶來溝通和理解,達成關係裡的獨立與共好。當心理獨立,我們能:‧不再被他人的情緒與觀點牽著走、不會寄生在不平等的關係裡,且能告訴對方:「我理解你,但我站在自己這一邊」。‧不再自責、自我懲罰,因為沒有錯誤的決定,只有「屬於自己」的決定。‧不再懷抱羞愧感,能追求與接納自己的成功與幸福。因為「我讓自己過得好,沒有對不起任何人」。黃惠萱臨床心理師從生活、情感、親情、人際、職場、婚姻選擇、母職選擇等7大面向的案例,剖析心理獨立。那些晤談室裡的案例,每一則都像發生在我們身上或周遭,他們如同溺水般地苦苦掙扎,我們再深切感受不過。這是一本台灣讀者極需要的心理書。★本書特色:◎吳姵瑩(諮商心理師;愛心理創辦人)撰推薦序。◎李欣頻(作家)、林萃芬(諮商心理師;作家)、洪仲清(臨床心理師)、留佩萱(美國諮商教育與督導博士)、胡展誥(諮商心理師)、Neko嗚喵(說書人;YouTuber)、蔡淇華(作家)、鄭俊德(閱讀人社群主編)、蘇益賢(臨床心理師)、鐘穎(愛智者書窩版主;心理學作家)齊聲推薦(依姓氏筆劃順序排列)◎黃惠萱心理師不只是談怎麼離開,更談怎麼留下來還能做自己。她會教你如何分辨內心的聲音,哪些是家庭灌輸的,哪些是社會期待,又有哪些才是真正屬於你的。她也會教你如何在關係裡建立尊重與理解,不是靠吵架,不是靠逃避,而是靠成熟的自我表達與穩定的內在。這是我們人生旅程中非常重要的一堂課。從原生家庭中分化出來,不是為了離開誰,而是為了回到自己。──吳姵瑩(諮商心理師;愛心理創辦人)關於心理獨立,惠萱心理師還希望我們如此思索:‧透過「覺察」與「發聲」來完成與他人的「分化」,從而實現真正的獨立。‧權威者之所以能對我們發揮影響力,除了權力比我們大之外,還因為我們愛他,而且渴望得到他的愛。‧很多給你意見的人,並不了解你,他們只是想突顯「你跟我們不一樣,我們才對的」,藉此來肯定他們自己。‧你有權力拒絕任何事,不需要理由或解釋。‧當人們把自己的好壞或價值寄託於他人,就需要用「他人的不好」來襯托或證明「自己的好」。‧身為父母,我們往往先以孩子的成就,來定義自己身為父母的成功與否,接著,再以孩子是否「孝順」,評斷自己一生的付出是否值得。‧我們希望沒有孩子的人比身為父母的人不快樂,卻又覺得他們一定比做父母來得快樂。人們多麼希望把一些不公平、羨慕,甚至忌妒的感受,推給某個不是原因的理由,來合理化自己的困境,來安慰自己的挫敗。‧世界之大,各種選擇皆能幸福,只要你時常保持本心,堅守內心的獨立。‧用「同理式覺察」與「對話式發聲」,劃出人我界限。‧把自己擺到「前景」,幫自己「長大」;把他人退到「背景」,減少情緒感染,避免淪為炮灰。‧沒有錯誤的決定,只有「屬於自己」的決定。‧人生中許多獨一無二的痛苦,只有自己尋得的答案,才有意義。‧在原生家庭裡的創傷經驗,只是我的一部分;我的過去造就我,但,我不只是我的過去;我的過去只跟我有關,你的好奇與介意是你的事。‧總是將他人的需求放在「前景」,把自己置於「背景」,關係看似和諧,卻迷失自我。‧即時溝通,才能改變你的人生劇本。‧溝通不是為了讓對方改變。溝通是為了讓你改變。

作者介紹 黃惠萱 臨床心理師目前於「黃偉俐診所」以及「抱抱心身醫學診所」擔任臨床心理師(心理字第000761號),並於《商業周刊》良醫健康網,以及《能力雜誌》的職場心理相談室,擔任專欄作家。畢業於中正大學心理系,輔仁大學臨床心理學系研究所。擅長心理健康促進(原生家庭關係梳理、界限練習、心理獨立);增進情緒健康(憂鬱、焦慮、憤怒情緒探索與調節);梳理親密關係(分手、親密障礙、離婚),以及母親角色適應(備孕期焦慮、產前產後憂鬱、新手媽媽情緒調適、親子教養自我覺察療癒)。曾任職台安醫院身心科臨床心理師、衛生局憂鬱認知團體治療帶領者、衛生局內觀認知團體治療帶領者、衛生局愛情自我成長團體帶領者、衛生局親密關係自我成長團體帶領者、新北市國小駐點心理師、新北市國小專輔教師督導等。已出版《愛情創傷來自童年創傷──走出受害者、拯救者、加害者的陰影與複製》、《愛媽媽,為什麼這麼難?──38種暖方式,把母女關係愛回來》,後者的簡體字版由台海出版社所出版。臉書粉專、Instagram、Threads、方格子:心理師與女人聊心室。

產品目錄 目錄009【推薦序】不是離開就能自由,是覺察讓我們活得清醒/吳姵瑩(諮商心理師;愛心理創辦人)015【自序】給不再叛逆,仍想獨立的你026第一章走出人們為你設定的道路036第二章 心理獨立的方法──透過覺察與發聲,鍛鍊心理獨立第一部 讓我們痛苦的人際困境與生涯抉擇生活獨立篇 被原生家庭阻礙的私人生活048第三章 如果你不快樂,我可以快樂嗎?──擺脫罪疚感的心理獨立 情感獨立篇 被原生家庭阻礙的親密關係060第四章 如果你知道,你還會要我嗎?──擺脫羞恥感的心理獨立 親情獨立篇 被原生家庭影響的自我概念072第五章 如果父母不愛我──成年後,讓自我完整的心理獨立 親情獨立篇 親緣淡薄,誰的錯?086第六章 如果孩子跟我不親──身為成年子女父母的心理獨立人際獨立篇 藏在雲端裡的批判者098第七章 大家在心裡都是怎麼看我的?──鍛鍊在社群生活上的心理獨立 職場獨立篇 從新鮮人蛻變成老鳥111第八章 我的伯樂在哪裡?──鍛鍊在職場上的心理獨立職場獨立篇 擺脫職場炮灰體質122第九章 為什麼受傷的總是我?──易受情緒渲染的心理獨立之道 婚姻選擇篇 離婚都是我的錯?!134第十章 找到自己的聲音,開始對話──離婚前的心理獨立婚姻選擇篇 沒有人支持我離婚143第十一章 不再依附他人,做出屬於自己的決定──做離婚選擇的心理獨立母職選擇篇 因為大家都去生小孩151第十二章 我也想要有小孩──備孕過程的心理獨立母職選擇篇 你管我要不要生161第十三章 為了誰,生孩子?──處於不孕歷程的心理獨立母職選擇篇 無子的人生173第十四章 不做母親的我,很好──決定不生育的心理獨立第二部 鍛鍊心理獨立的關鍵方法:「覺察」與「發聲」覺察篇 你如何被他人影響?186第十五章 你透過誰的眼睛,看世界?──獨立的開始,是「知道哪些不是我」覺察篇 專注於自我194第十六章 前景與背景的練習──把「自己」往前拉發聲篇 為了「不變」而說208第十七章 堅持自我的練習(上)──說出自己的想法,不是為了改變他人發聲篇 為了「不變」而說216第十八章 堅持自我的練習(下)──出於自知與自我接納的發聲發聲篇 為了「改變」而說225第十九章 找出新解法的溝通練習(上)──為了找到跟你相處更好的方法發聲篇 為了「改變」而說234第二十章 找出新解法的溝通練習(下)──讓我跟你都在我們的關係裡分離篇 分離與分化243第二十一章 離開,不是獨立──心理獨立是在你、我有別的前提下,與人相處

| 書名 / | 冒牌獨立: 只有心理獨立, 才是真的獨立 |

|---|---|

| 作者 / | 黃惠萱 |

| 簡介 / | 冒牌獨立: 只有心理獨立, 才是真的獨立:我們以為生活獨立、經濟獨立,就是獨立。但只有「心理獨立」,才是真正的獨立!台灣讀者極需要的一本心理書,因為我們懼怕權威、服 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789864064762 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789864064762 |

| 誠品26碼 / | 2682915575002 |

| 頁數 / | 256 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x20.8cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 【推薦序】不是離開就能自由,是覺察讓我們活得清醒/吳姵瑩(諮商心理師;愛心理創辦人)

這麼多年的心理諮商工作裡,最重要,也是最費時的事情之一,就是協助案主進行「分化」的過程。

白話一點來說,就是幫助他們真正「獨立」,從原生家庭的關係網中慢慢抽離,建立出一個清楚、穩固的自我。

所謂的分化,並不只是搬出去住、財務自立,或者外表看起來像是個成熟的大人,而是能夠在內在的層次上,擁有獨立的思想、穩定的情緒、清晰的界限,知道自己是誰、不是誰。知道哪些價值觀來自家庭、哪些是自己真正認同的,並且能在各種關係裡,持續地保持這份覺知與自我。

也只有這樣的分化,才能讓人真正喜歡自己、接納自己,最終活出自己想過的人生,而不是活在別人的期待裡、內疚裡,或反抗裡。

很多人在這條獨立的路上,卡關卡得很深,根源往往來自過於緊密、界限模糊的原生家庭。有些家庭表面上看起來和樂融融,父母為孩子付出很多,幾乎是繞著孩子轉的生活模式。孩子從小被大量照顧、介入,甚至沒有真正發展出屬於自己的想法與界限。

另一種則是過度緊張、控制欲強的家庭關係。孩子長期處在高壓之下,只能順從、討好,慢慢失去了判斷自己想法的能力,也不敢選擇與家人不同的道路。

這些表面看起來截然不同的家庭,實則都共享一個共通點。他們都阻礙了孩子內在的「分化」。因為孩子的選擇不是出於覺知,而是出於反射。要嘛順從,要嘛反抗,而不是有意識地活出自己。

我常看到一種情況,是孩子為了「不要變成爸媽那樣」,於是走向了極端的反方向。明明討厭爸媽的控制,結果自己變得極端自由、極端鬆散。明明不想活得壓抑,結果變成處處反抗、凡事都說「不要管我」,但骨子裡仍然帶著父母的影子。

這樣的獨立,其實只是對立,不是真正的分化。

真正的獨立,是一種內在的安定,是你能夠區辨自己與父母的差異,知道哪些情緒和信念是從他們那裡來的,並且學會過濾、轉化、放下。不是用力割裂,而是在經歷內在整理與深度覺察之後,選擇留下自己真正需要的東西。

很多人會問我:「老師,我如果搬出去住,真的就能擺脫那些痛苦嗎?」

我的答案總是一樣,一半一半。

我陪伴過很多人面對家庭界限的議題,有些人選擇搬出去,有些人選擇留下,但真正能夠走出影響的,都是那些有意識處理自己內在的人。

搬出去住,當然可以創造物理上的距離,減少每天面對面的衝突與刺激,但那並不代表你內在就能擺脫來自家庭的牽引。

我常說,和有創傷的原生家庭住在一起,每天都在付情緒房租。

這筆房租,就是你心裡的能量不斷地被抽走,用來對抗焦慮、消化情緒、維持和平,甚至壓抑自己。

很多人的外表看起來沒事,工作表現也不錯,但心裡總覺得使不上力、容易疲憊、情緒低落。其實,這正是長期背負情緒房租的副作用。

那要怎麼做,才能真正拉出心理界限呢?

第一步,是「看見」。看見自己其實還活在父母的模式裡。

不是你表面上多有主見、多會表達,而是當壓力來的時候,你的第一反應,是不是像極了爸媽?

比方說,你的爸爸總覺得別人看不起他,那你是不是在工作裡,只要主管語氣重了一點,就立刻有被羞辱的感覺?

或者,你的媽媽習慣用責怪表達情緒,那你是不是也常在感情裡,用「你怎麼都不懂我」來測試對方的愛?

這些反應,不是你的錯。但它們不是現在的你,是過去那個委屈、無力的小孩在反射。

我們在心理學上稱這種情況為「創傷模式的自動啟動」。它不需要你有意識,只要場景對了,開關就會被打開,你就會下意識地重演那個熟悉的角色。

所以,真正的心理界限,不是你把父母從生活裡排除,而是你能夠問自己:「我現在的情緒,是來自此時此刻,還是來自童年?」「我現在的反應,是我的選擇,還是只是複製爸媽的樣子?」

這些自我提問的練習,看似簡單,卻是自我分化過程裡最重要的起點。

當你越來越能從生活裡一個個細節看懂內在模式,學會覺察、調整,你才會是真正開始擺脫原生家庭的影響力。

不是用對抗來拉開距離,也不是用疏離來換取自由,而是從內在穩定來建立邊界與自由感。

離開家,只是開始。

有意識地活出不同,才是真正的自由。

而我非常推薦好友惠萱的新書,她將Hoffman所提到關於心理獨立的四個層次:功能獨立、態度獨立、情感獨立、衝突獨立,拆解得非常清楚,讓人能循序漸進地理解並實踐。

她不只是談怎麼離開,更談怎麼留下來還能做自己。

她會教你如何分辨內心的聲音,哪些是家庭灌輸的,哪些是社會期待,又有哪些才是真正屬於你的。

她也會教你如何在關係裡建立尊重與理解,不是靠吵架,不是靠逃避,而是靠成熟的自我表達與穩定的內在。

這是我們人生旅程中非常重要的一堂課。

從原生家庭中分化出來,不是為了離開誰,而是為了回到自己。

自序 : 【自序】給不再叛逆,仍想獨立的你

這是一本寫給成人的心理獨立之書。

你可能會問:「成年,甚至熟年的人,不是早就獨立生活很久了嗎?獨立不是那些青春的少男、少女才會思考的問題嗎?」

然而多年來,我在晤談室裡遇見的,正是那些渴望掙脫束縛、期待心理獨立的成年男女們。

我將自己見證過的生命經驗,轉化為故事,分享給不再叛逆,卻仍想獨立的你。希望他們的蛻變歷程,能溫暖正在改變之路上踽踽獨行的你。

在本書的第一、二章,我闡明了「心理獨立」的意義,以及我們如何透過具體行動來增進心理獨立。

讀完前兩章,你可以快速掌握本書的核心、重點,瞭解在人生的各階段中,如何透過「覺察」與「發聲」來完成與他人的「分化」,從而實現真正的獨立。

書的前半部列舉了一些常見的人際困境與生涯抉擇。這些情境可能出現在成年早期,也可能發生在成年中、後期。你可以根據自己的生涯階段和當前的生活挑戰,優先選擇與自己貼近的章節閱讀。從你的生活經驗和興趣,開始來理解何謂「心理獨立」。

在這些故事裡,你會看到有些人即使離開原生家庭已久,但仍深受早年經驗影響;有些人總是等待他人的支持,才敢做出人生重大決定;有些人在群體中,過於在意他人的想法,情緒隨他人反應起伏,找不到內心的錨點;還有些人雖然做出了自己的人生選擇,卻因旁人的眼光而感到愧疚或困擾,難以找到安適的立足點。透過閱讀,你或許能逐漸找到讓自己的心理更加獨立的下一步。

我也建議你閱讀那些對你來說較為陌生的議題。這不僅能讓你更瞭解朋友、家人或伴侶所面臨的困境,也能為你們關係中的衝突或糾結,帶來新的解決思路。當你能從他人的角度看待問題時,許多難題或許會迎刃而解。

書的後半部詳細探討了鍛鍊心理獨立的兩個關鍵方法:「覺察」與「發聲」。

事實上,這兩件事,我們每天都在做。但什麼樣的覺察,能幫助我們擺脫他人的影響?如何為自己發聲,才能在保有自我的同時,兼顧人際關係?本書的後七個章節,借用前半部的故事,展示了主角們如何透過覺察與發聲,一步步提升心理獨立。你也可以試著跟隨他們的腳步,開始練習。

希望這本書能成為你心理獨立之旅的指南,陪伴你在人際關係與自我成長中找到平衡,活出屬於自己的自由與堅定。

內文 : 生活獨立篇 被原生家庭阻礙的私人生活

第三章 如果你不快樂,我可以快樂嗎?──擺脫罪疚感的心理獨立

如果「家」不是你在外打拚失意時,可以回去的避風港,

而是隨時等著你脆弱時,一口把你吞進來的黑洞。

那麼,你將花費很多心力,去對抗焦慮與恐懼,

不能無後顧之憂地開始創立屬於自己的新生活。

小穎進晤談室後,沉默許久,然後開始低頭看著自己腳上的娃娃鞋。

在我們維持治療關係的這一段時間裡,我很少看見小穎身上出現新東西。

小穎總是固定的髮型、規律的幾套衣服、同樣的背包,所以我很快就注意到她腳上那一雙新鞋子。

「我很喜歡這雙鞋。這是我第一次冒險,買這麼可愛的鞋子!可是因為它,我前天晚上跟我媽吵架了。」

起了話頭之後,小穎就開始掉眼淚。

「我媽說,你薪水才多少,為什麼要亂花錢?」

小穎描述那天晚上,母女兩人為了這一雙鞋子吵架的經過。

不過,在我聽來,這並不算雙方各執一詞的那種吵架,而是小穎的母親單方面對女兒灌輸自己的價值觀。

小穎的療癒工作已經進行一段時間了。在情緒抒發之後,小穎自己能慢慢地整理出頭緒。

小穎知道是自己買的新鞋,勾起了母親的焦慮。不只是對金錢的焦慮,還有看見女兒展現女性特質的焦慮。

錯誤的婚姻被小穎的母親視為自己人生中的汙點。

小穎的父母是奉子成婚,而小穎就是那個讓母親不得不走入婚姻的意外結晶。

雖然母親沒有真正說出口,但小穎知道母親一直覺得「這個女兒是害自己此生過得不如意的元凶」。

「在她的眼裡,我只能穿黑、白、藍、灰這些顏色。衣服和鞋子也要是她能接受的實用款式。她說這些好洗、不退流行,但我知道,她就是不想我看起來像個女生,以免行差踏錯,步上她的後塵。」

這樣的領悟,讓小穎又開始默默掉淚。

儘管小穎知道自己的經濟能力,絕對可以毫無負擔地買一雙新鞋。但透過一雙鞋所激起的母女衝突,卻讓小穎難以消化。

「是不是我一定要過得不好,她才會放過我?可是媽媽不是都希望孩子幸福、快樂的嗎?」小穎哭著問我。

我無法回答這個問題。

人生中,許多獨一無二的痛苦,只有自己尋得的答案,才有意義。

不敢成功,不要幸福

小穎被原生家庭影響的不只是購物習慣。

她不敢買的不只是一雙可愛的新鞋,她不敢讓家人知道自己賺多少錢,不敢讓家人知道自己出門逛街或旅行。

她在外面遇到挫折,不會說給家人聽。她做了很棒、值得驕傲的事,也不敢跟家人分享。她甚至不敢去喜歡一個人,談一場甜甜的戀愛。

從小,當小穎從學校回來跟母親報告,自己今天得到的好表現或好成績,媽媽下一句話就是:「功課做完了嗎?做完,去盯一下弟弟的功課,然後趕快來廚房幫忙。人不要太自私,不要只顧自己好。」

小穎的母親希望小穎替自己分憂解勞。她沒有分一絲精力,去好好聽女兒說話。

當小穎踏出學校,開始工作,領到第一筆薪水時,母親沒有任何耽擱地要求小穎一起背家裡的房貸。

整個成長經驗,都在告訴小穎,「你不屬於你自己,你不可以自私。你擁有的資源和成功都應回饋,並歸功於家庭。」

不對任何人說真心話

長大後的小穎不再跟家人分享心中的悲喜。她不再對任何人說真心話。

這個狀況延伸到工作領域,小穎總是被主管抱怨工作態度消極。

年終檢討、面談時,主管對小穎說:「你能不能針對工作內容,提出自己的想法?公司請你來幫忙解決問題,不要做個只會聽話的員工!」

小穎知道自己不是社交焦慮症。在眾人面前說話,對她不成問題。

小穎能夠清楚對客人介紹自家的產品,也能正確應對客戶的提問或抱怨,因為工作內容的背後都有統一、制式的SOP,她只需要把正確答案說出來就可以了。

小穎知道自己真正的問題是「不想說出真心話」,不管在家裡,還是在公司。

將自己隱藏起來

如果你說得不好,對方會直接批評你,或在心裡給你打負分。如果你說得好,對方會把更多工作交給你,讓你承擔更多不屬於你的責任。

小穎可能和成功失之交臂,因為她不會因展現自己而被欣賞,不會把握機會走上實現自我的舞台;小穎可能和幸福錯身而過,因為她不會在喜歡的人面前坦露心跡,不會感受到兩人互相信任,所帶來的親密感與安全感。

但如果你的成長經驗像小穎一樣。每次說出自己真正的想法之後,迎接你的,不是被理解與接納,而是被忽視以及更多要求,也許你也會做出和小穎一樣的選擇──將自己隱藏起來,不願冒險去追求成功與幸福。

最大的阻力來自母親

幼鳥長大就無法繼續待在巢裡,小穎進入社會工作一兩年後,搬出去自己住的念頭在心中日漸強烈。

小穎試過很多方法,想讓家人慢慢接受這件事,但最大的阻力來自母親。

母親總是說:「你留在家裡就好,幹麼花錢租房子?」

小穎很難讓母親理解,有些事情的價值比金錢更重要,像是個人空間或身心自由之類的概念。

最後,小穎使出雷霆手段。她直接應徵了一家離家很遠,無法通勤上班的外商公司,然後順理成章地在公司附近租房子,終於達成離開家自己住的成就。

可小穎沒有因此放鬆下來。

小穎知道母親等她在外面受挫,然後就有理由讓她回家。

小穎常常確認自己的存款,並為此感到焦慮。她因為太擔心失去工作,會影響收入,所以上班變得如履薄冰。

搬離家之後,卻好像在坐牢?!

如果「家」不是你在外打拚失意時,可以回去的避風港,而是隨時等著你脆弱時,一口把你吞進來的黑洞。那麼你將花費很多的心力去對抗焦慮與恐懼,不能無後顧之憂地開始創立屬於自己的新生活。

搬離家之後,小穎並沒有如自己想像的那樣,迫不及待地過上自由自在的生活。

小穎把自己活得跟在家裡一樣,甚至比在家更糟。下班後的生活,像過去一樣空白、枯燥,食衣住行甚至過得比在家還單調、匱乏。

「這樣的生活方式,是不是好像在坐牢?就好像離開家以後,仍然無法感覺到真正自由?」

在某次的晤談裡,我把自己對小穎的觀察,說給小穎聽。

小穎聽完後,崩潰地流淚。

小穎意識到自己對家人深感愧疚。

她覺得自己「背叛」了家庭。因此,她不能讓自己過得更好,她讓自己活得像在家裡一樣,甚至更糟。

透過懲罰自己,小穎才能讓內心的罪惡感稍微減輕一些。

放下罪惡感的新覺察:你讓自己過得好,值得被肯定,不用對不起任何人

纏在小穎身上「不能過得好」的咒語,在她獨自生活之後,仍然跟了她很多年。

當小穎全心投入於自己的工作和人際關係裡,為自己努力並得到回饋,不知不覺中咒語就會鬆開,一直到下一次遭遇挫折,脆弱的內心狀態會讓小穎的心,再次被家庭黑洞的恐懼所淹沒。

這個月,小穎的工作表現很好,因為她的細心與耐心,幫公司處理了與重要客戶間因誤會而引發的衝突,讓整個部門在主管會議上受到表揚。

大老闆甚至點名、稱讚了小穎,可小穎卻因為被指名表揚而感到恐慌。

會議結束後,小穎立刻找了主管。她想表達自己的歉意,雖然她也不清楚自己到底做錯什麼,也許是很抱歉搶了主管的功勞,又或是擔心被上頭關注後,整個組可能會承受更多的工作或更大的壓力。

主管的回應,卻在小穎的意料之外。

主管說:「你把自己該做的事情做得很好,本來就應該被看見。我們是同一個團隊,最後績效獎金一起分。你好,每一個人都會受惠。」

小穎當下只覺得主管在講客套話、敷衍自己。

等來到了晤談室,她再說一次給我聽時,她對這些話,有了新的體會。「原來我做得好,不會『對不起』任何人。」

長期持續地自我療癒,加上家庭以外的正向經驗不斷累積,小穎的內心開始養出一種足以對抗詛咒的新的覺察。

搬出去住以後,內心不斷自責

搬出去住以後,小穎每次回家都很有壓力。

回去之前,小穎會不由自主地檢查自己全身的穿戴用品,腦海裡會自動模擬如何回答母親可能會問自己的問題。

這一切,都是希望回家能與家人好好相處,不要被挑到毛病,趁機被念一頓。

要告別家人回到自己住處時,是最困難的一刻。

母親會在這時集中火力:

「怎麼這麼快就要走了?我飯都煮好了,吃過晚飯再走吧!」

「雨下那麼大,幹麼急著回去?」

「明明住家裡就好,為什麼要大費周章搬出去?」

「這麼久沒回家,這麼快就要離開。待在家,讓你這麼不舒服嗎?」

離開前,媽媽說的這些話,每每都讓小穎難以回答。

小穎只能狼狽地逃出家門,回家以後,還深感自責好幾天。

從罪惡感中解脫,開啟新對話:「媽,我先走了。下次再回來看你。」

自我療癒一段時間之後,小穎不再被動地把自己放在必須「回應」母親的位置上。她能主動地從遠一點,且客觀一點的角度來理解母親。

她發現那些會激發她的罪惡感,讓她無法招架的話語,是出自一個處於空巢期的母親,對子女離開時的分離焦慮。

年老、脆弱的媽媽,有時候也會自私地希望有人可以陪在身邊,讓她依賴。但這些屬於媽媽的自私,並不代表媽媽不愛自己。

有了這層領悟後,小穎開始能和處於焦慮中的母親「對話」。

當小穎要離開媽媽家,回自己家時,她會給媽媽平靜而堅定的回應,像是:

■「我晚餐不在家裡吃,不用煮我的飯。你好好休息,照顧你自己,比較重要。」

■「不要擔心,我到家就給你訊息。」

■「我夠大了,總要學會自己生活,難道要讓你操心一輩子嗎?」

■「前陣子比較忙,所以比較少回家。你想我的話,可以傳訊息跟我說呀!我有空就會回家。」

●●●

小穎說出來的話,不再只是回應母親,不再只是忙著解釋自己沒有這樣想,或是那樣想。

小穎清楚傳遞出自己已經長大,需要有距離的親子關係。

小穎想讓母親知曉,我們可以在新的關係裡相愛。

最佳賣點 : 我們以為生活獨立、經濟獨立,就是獨立。

但只有「心理獨立」,才是真正的獨立!

台灣讀者極需要的一本心理書!