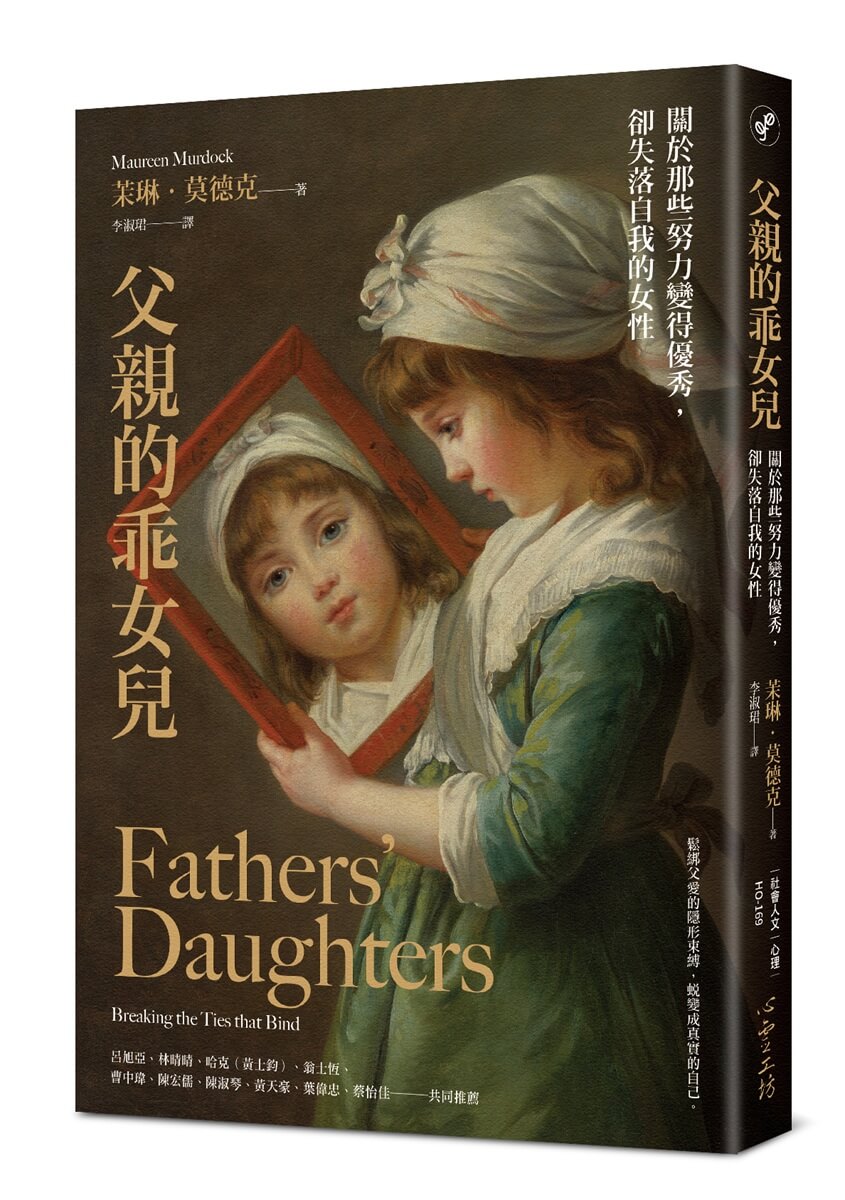

Fathers' Daughters: Breaking the Ties That Bind

| 作者 | Maureen Murdock |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 父親的乖女兒: 關於那些努力變得優秀, 卻失落自我的女性:☆揭露作為「好女兒」的隱性代價,陪伴女性療癒父愛伴隨的傷,勇於活出真實自己。★作者身為榮格取向的心理治療師 |

| 作者 | Maureen Murdock |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 父親的乖女兒: 關於那些努力變得優秀, 卻失落自我的女性:☆揭露作為「好女兒」的隱性代價,陪伴女性療癒父愛伴隨的傷,勇於活出真實自己。★作者身為榮格取向的心理治療師 |

內容簡介 父女之間隱微的共謀,會對她的女性特質造成傷害。──茉琳‧莫德克妳也是追逐父親身影,不惜犧牲自我的「好」女兒嗎?有一種女性,是「屬於父親的女兒」。彷彿無形中與父親結盟,她繼承了父親英雄般的才華和使命,備受寵愛、深受栽培,在主流社會舉止得宜、成就斐然,卻對自身的意義感到迷失,難以與女性身分和平共處。本書作者茉琳.莫德克身為關注女性自我的榮格取向心理治療師,自經典名作《女英雄的旅程》出版後,收到各地女性讀者來信,訴說著在事業和經濟上雖然表現傑出,私下卻憂鬱不快樂、與內在疏離。這些女性的成長歷程,與茉琳自己似乎有著共通點,讓她不得不面對這背後潛藏的關鍵──父女關係。茉琳梳理眾多女性的訪談與夢境,包含深入自己與父親的糾結,終於完成《父親的乖女兒》。她發現,女兒會內化父親對她的看法,而女兒對父親的認同越強,就越難建立獨立的身分認同。她從神話、戲劇及童話溯源,描繪了富有代表性的父女情結、象徵和原型力量,首次剖析伴隨父愛而來的權力束縛,如何使女兒們與天賦的陰性感受斷裂,只為得到父親認可。茉琳相信,女兒們終將打破熟悉的父女相處模式,掙脫父親以愛為名的隱形約束。這表面上背叛了深愛的他,但唯有經過從幻滅到和解的過程,女人才能成為自己真實的模樣。作者讓我們體認到:原來很多我們以為的「自由選擇」,其實只是為了不失去父之肯認的安全選項──我們內化了父親,也內化了父權下對優秀女孩的標準。──林晴晴透過這本書,我開始理解,過去被壓抑的感受並不會消失,而是真實地影響著我。這本書幫助乖女孩認識被壓抑的情緒,理解自我需求,重新看見與父親的關係。──陳淑琴本書為國內首部深入探討父女心理的專業著作,推薦給想探索自身父女關係的女性,以及正在經歷父職旅程的父親。──陳宏儒閱讀《父親的乖女兒》,讓我深刻地意識到,父女之間最珍貴的,不是彼此的認同或依賴,而是能夠在愛之中,讓對方自由地成為自己。──黃天豪共同推薦──(依姓氏筆畫排列)呂旭亞/諮商心理師、榮格心理分析師林晴晴/財團法人臺北市磁山社會福利基金會董事哈克(黃士鈞)/諮商輔導博士翁士恆/臺北市立大學心理與諮商學系副教授曹中瑋/資深諮商心理師陳宏儒/諮商心理師、臉書社團「榮格讀書會」創建者陳淑琴/TAT訓練師、彩虹心樹有限公司負責人黃天豪/華人艾瑞克森催眠治療學會理事長葉偉忠/巴黎索邦大學拉丁文博士蔡怡佳/輔仁大學宗教學系教授

作者介紹 茉琳.莫德克(Maureen Murdock, 1945-)為榮格取向的治療師,其寫作與教學都以神話與回憶錄相關的主題研究為核心。她曾於加州帕西菲卡研究所(Pacifica Graduate Institute)諮商心理系碩士課程(MA Counseling Psychology Program)擔任系主任與核心師資。目前同時於加州大學洛杉磯分校進修部寫作學程(UCLA Extension Writers Program)以及國際婦女寫作協會(International Women's Writing Guild)教授寫作課。茉琳.莫德克所著之《女英雄的旅程》(The Heroine' s Journey),為省視女性處境的名著,譯為十多種語言。她為遍及全美與歐洲的女性開設工作坊,並親自帶領成員參與。莫德克的其他著作有《父親的乖女兒》(Fathers' Daughters)、《真相難信》(Unreliable Truth)、《向內旋轉》(Spinning Inward)與《女英雄旅程的操練手冊》(The Heroine' s Journey Workbook)等書。李淑珺台大外文系學士,輔仁大學翻譯研究所碩士,政治大學法律科際整合研究所碩士,英國劍橋大學、蘇格蘭聖安德魯大學進修。曾任新聞翻譯,實踐大學講師,自由譯者,新北及台東地檢署檢察官,現為執業律師。譯作累積達六十餘種,橫跨心理學、文學、建築、藝術、歷史、法律等範疇。重要譯作包括《老年憂鬱症完全手冊》、《喜悅的腦:大腦神經學與冥想的整合運用》、《不可思議的直覺力:超感知覺檔案》、《當孩子得了躁鬱症》、《巧奪天工》、《滅頂與生還》、《心靈詭計(電影【福爾摩斯先生】原著)》、《波特貝羅女巫》、《非零年代》、《戰時燈火》、《分離》、《彼得潘》、《亞法隆迷霧四部曲》、《越界的法律人》等。

產品目錄 推薦序1 ▎給女兒的做膽書/蔡怡佳推薦序2 ▎兩顆行星的距離:關於父女連結、個體化與成長的思索/黃天豪推薦序3 ▎女性與父親之間,那些說不出口的愛與解結/陳宏儒推薦序4 ▎逃離母女的愛恨交織,卻誤入另一場與父之錯位的命名/林晴晴中文版序前言引言【第一部】私人的脈絡 第一章|父親的乖女兒們 父親的乖女兒群像 排斥母親 審視父女關係的困難第二章|身分認同:身為爸爸的乖女兒代表什麼? 好女孩 壞女孩 身分認同中的性別角色 模仿父親的感受模式 父親-女兒-母親三角中的情緒表達第三章|父親的乖女兒與性 身為安全模範的父親 理想化的父親跟女兒的性 把女兒交出去……或者絕不 侵犯界線 驢皮公主【第二部】形形色色的父親的乖女兒 第四章|身為英雄的父親,身為命運的女兒 身為英雄的父親 將父親變成神話 缺席的英雄 身為命運的女兒 承載父親的投射 身為兒子的女兒 英雄主義的代價:女性特質的犧牲 英雄的死亡及女英雄的誕生第五章|滋養或斬斷創造力 身為導師的父親 身為創造模範的父親 身為受創藝術家的父親 無手的少女第六章|女人與權力 內在與外在的權力 性別與權力 為父親工作的女人 以母親或父親為模範的不同 與權力強大的父親競爭 幻影父親 救贖父親的無力感 舊秩序的死亡:李爾王與寇蒂莉亞 女人的力量第七章|女人與靈性 父親的乖女兒與靈性 因宗教階級制度而被神背叛 父權制度中的靈性女兒 靈性的具體呈現 改變對神的認知【第三部】兩者的和解第八章|不再是我父親的乖女兒 與父親分化的障礙 把女兒綁在身邊 去你想去的地方──但永遠不要離開我 你跟其他女人不一樣──你跟我一樣 等待被拯救 轉捩點:發展出女人的自主 切斷財務供給但保持情感連結 婚禮鐘聲:把心交給別人,但仍保持連結 跳下來,我會接住你:經由背叛而分化 經由生病而分化 死亡與放手 美女與野獸:自主與情感連結第九章|與父親和解 掙脫保護與期待交織的網 無手少女長出新的雙手 癒合舊傷口 父親的禮物尾聲|寫給未來的父親們註解書目

| 書名 / | 父親的乖女兒: 關於那些努力變得優秀, 卻失落自我的女性 |

|---|---|

| 作者 / | Maureen Murdock |

| 簡介 / | 父親的乖女兒: 關於那些努力變得優秀, 卻失落自我的女性:☆揭露作為「好女兒」的隱性代價,陪伴女性療癒父愛伴隨的傷,勇於活出真實自己。★作者身為榮格取向的心理治療師 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789863574415 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789863574415 |

| 誠品26碼 / | 2682910873004 |

| 頁數 / | 304 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x21cm |

| 級別 / | N:無 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : |推薦序|

兩顆行星的距離:關於父女連結、個體化與成長的思索

黃天豪(華人艾瑞克森催眠治療學會理事長)

有一些心理學書籍,深入地探討了某一種人、某一種關係、某一種處境。它們讓人在字裡行間看見自己過去從未真正理解的部分,從而獲得一種深深被理解的感受。《父親的乖女兒》正是其中極為精彩的一部作品。

這本書描繪了那些認同父親,並仿效男性方式追求成功的女性故事。它不僅是個體心理歷程的深刻描述,也是對父權文化下女性成長經驗的細膩剖析。作者以心理學、神話與靈性為經緯,帶領讀者看見,在父女之間親密而隱微的互動中,如何無意間締結出一種深層的盟約——一種既源自愛,也可能成為束縛的情感連結。

閱讀這本書的過程中,我自然聯想到自己與女兒的關係。我和女兒之間,有著美好的連結與共鳴。與其說我們的相處是溫柔而靜默的陪伴,不如說,它更常充滿了笑聲與歡樂。我總能以無厘頭而巧妙的方式,逗得她笑到樂不可支。我們分享彼此的想法與故事,在笑聲中拉近距離,建立起一種輕鬆、自在且穩固的親密感。同時,我也觀察到,她與母親之間的關係呈現出截然不同的樣貌,那是一種更緊密、更情感化的連結,也伴隨著更頻繁的摩擦與碰撞。

在榮格心理學的概念中,女孩與母親之間激烈的情感互動,被視為個體化歷程中不可或缺的一環。藉由愛、抗拒、競爭與分離,女孩逐步從母親那裡分化出自己的自我。而與父親之間,因為較少直接衝突,反而更容易形成理想化的親密。這分親密固然溫柔美好,但若未經覺察,也可能悄悄地轉變為一種無形的束縛。

愛與怒、親近與對抗,交錯流動於母女之間;而我與女兒,則像兩顆自由運行的行星,在各自的軌道上相互呼應。或許正因如此,當我閱讀《父親的乖女兒》時,心中浮現了一種特別的觸動。

我心底並不希望她成為「父親的乖女兒」;不希望她為了討好我,為了維持我們之間的和諧與歡樂,而犧牲自己的真實感受與選擇;更不希望她在不自覺中,將「取悅父親」內化為自我價值的一部分。

回望自己與女兒的互動,我慶幸自己天性中並不傾向於控制。她所做的選擇,我打從心底不會想要反對。如果她主動詢問意見,我會以經驗與知識提供客觀的參考;若她未曾詢問,我也能自在地放手,讓她自由探索自己的世界。

當她選擇了與我預期不同的道路時,我通常帶著好奇與欣賞的心情傾聽,而非懷著批判或焦慮的眼光審視。我逐漸體會到,真正的支持,不是為她鋪設好通往未來的道路,而是以信任為基石,陪伴她走出屬於自己的路徑。讓她知道,無論她走向何方,總有人在這裡,為她喝采,也在她需要時,伸手接住她。

這是一條雙向成長的道路。她在學著成為她自己;而我,也在學著成為一位以愛守護自由的父親。

閱讀《父親的乖女兒》,讓我更深刻地意識到,父女之間最珍貴的,不是彼此的認同或依賴,而是能夠在愛之中,讓對方自由地成為自己。這是一場漫長且溫柔的練習,一場雙方都需要勇氣的旅程。而我,深深感激,能與她一同走在這條路上。

誠摯推薦這本書,給每一位女兒與每一位父親,以及每一位不可或缺的母親。

|推薦序|

給女兒的做膽書

蔡怡佳(輔仁大學宗教學系教授)

茉琳.莫德克在出版《女英雄的旅程》後,開始投入這本原名為「英雄的女兒」的書寫工作,企圖探討與父親過度認同的女性,如何修復受傷的陰性,踏上自立的道路。在新書計畫開展之際,莫德克做了一個父親死亡的夢境,讓她一度考慮中止這個寫作計畫:「弒殺」的母題透過夢境浮現、在夢中所經歷的驚懼與孤立無援也預示了書寫此書會經歷的痛苦。莫德克比預定交稿的時間晚了四年才完成此書,究竟是怎樣的歷程讓「英雄的女兒」走得如此艱辛?這條非得經過廝殺才能開出來的路,最後會通往何處?如果讀者曾經從《女英雄的旅程》這本精彩的著作中得到耳目一新的啟發,在《父親的乖女兒》中,則可以繼續從莫德克直面生命歷程的自我剖析中,對女英雄的旅程得到更深刻的認識。

在《女英雄的旅程》中莫德克從女性的困境出發,提出對英雄原型的反思。英雄旅程冒險的開展常以「離開母親」為起點;當女英雄離開母親時,常要在認同父親價值的追尋中付出失落陰性的代價。《父親的乖女兒》延續《女英雄的旅程》對於修復受傷陰性的關切,從父女關係中種種複雜而幽微的樣貌進行了細膩的探討,對於父親如何影響女兒在智性、成就、權力、創造力與靈性的追求也有非常深刻的著墨。書中的分析讓我們看見父性的價值如何在女性生命中猶如天羅地網般地存在,書中事業有成的女性也都經歷了對於父權的省思,從而開始尋找屬於自己的內在力量。以我們所置身的華人文化為例,對於成就的期待往往是「光宗耀祖」之集體價值的反映,而所謂的祖宗,在華人父系繼嗣結構中的祖宗就是父親的祖宗。如果將女英雄的課題放在華人社會的脈絡來看,要對決的就是這套父系繼嗣結構中的父權。父權文化如何以既強大又幽微的形式展現在女性生命之中?女性如何「依附」於父權文化而掙得自己的價值?女性又如何不自覺地成為這套父權文化的繼承人?莫德克在書中呈現的女性自覺的歷程(也可以說是「背叛」的歷程),能夠為這些問題帶來深刻的啟發。

莫德克在書寫完成後,對於先前夢境中「父親的死亡」得到一個新的體認:「父親的死亡就如國王的死亡,象徵了舊心理的統治態度的死亡。如果我要學習我究竟是誰,這個死亡就是必要的。」因此,弒父所殺掉的不是父親,而是作為女兒想要「成為他的掙扎」。在我們的社會中還沒有出現像《父親的乖女兒》這樣深刻討論父女糾結、從父權的包覆與照耀中自覺掙脫的著作。就像《女英雄的旅程》不只為女性而寫,《父親的乖女兒》也為所有踏上「弒父」旅途的英雄們而寫。「弒父」不再是小男孩原初愛戀的欲望表達,而是對原初認同的覺醒,以及自在生命的展現。

我曾經從朋友那裡聽說她小時候媽媽為她做的「做膽」儀式,這是台灣祝福小孩平安長大的民間習俗。為剛出生沒有多久的小嬰兒做膽,是希望讓孩子在長大的過程有足夠的勇氣面對人生的挑戰。習俗的做膽儀式中使用的物品男女有別:小男孩用石頭做膽;小女孩則用父親的皮鞋做膽。朋友說媽媽從外婆那裡承襲了這個儀式,卻錯用了原來要給男孩用的石頭來給她做膽:「所以,媽媽經常說,我的膽才會這麼大。」傳統習俗中用父親的皮鞋給女孩做膽,似乎呼應了「父親的女兒」對力量來源的想像:女兒要透過對於父親的認同才能得到力量。而朋友母親錯用了石頭,也彷彿在不經意中翻轉了傳統對於女性力量來源的理解。莫德克所刻畫的女英雄的旅程,的確需要夠大的膽識才能抵禦歷程中所要經歷的幻滅、失落與痛苦。從這個角度來看,《父親的乖女兒》也可以看成是給女兒的做膽書,為踏上征途的女英雄們做膽,看見主體如何在傳統父權文化的佔據中重新恢復創造與自主的力量。

自序 : ∣中文版序∣

我很愛看到我們鄰里中的父親們在週六早上推著嬰兒車逛農夫市集。他們會停下來跟其他爸爸們閒聊,而其他爸爸們也都推著嬰兒車或背著幼兒。這顯示我們文化中過去三十一年來最好也最顯著的轉變就是父職的轉變。美國社會對於男性與女性的態度改變重新塑造了父親在家庭裡扮演的角色。

我在三十一年前寫作父親的乖女兒時,女性才剛開始大步踏入工作場域,同時改變了父親的角色。男性不再被認定是家裡唯一能賺錢的人。強大而有力量的女性是女兒們新的角色模範。看到母親處於有權力的地位會讓女兒相信自己也能獲得成功。不過儘管女性在家庭外的世界大步邁進,但女性低於男性的論述模式仍舊深植在父權文化裡。女性的生育權在美國正受到攻擊,掌權的男性希望女性回到一九五〇年代想像的性別角色。

台灣的父女關係在過去三十一年來也因為文化、社會、經濟和性別典範的轉變,有了巨大的改變。在中華文化多年的影響下,台灣曾經是以農業為主的發展中國家。就跟東亞的許多地區一樣,台灣在歷史上也是父權社會,父親在家中掌握了權威與權力。

在父權的體制下,傳統上女兒們被認定要嫁入丈夫家裡,扮演持家的角色,讓她們在重大的人生決定上沒有太大的自主權。但在今天,台灣的女兒們普遍受到很好的教育,專注於發展自己的事業,父親也都支持女兒的野心。

許多社會運動——尤其是倡議女權的運動——在台灣於一九八七年解嚴後獲得動力。性別平等教育法在二〇〇四年通過,要求學校在教科書跟教學上強調性別平等,並發展對父母的相關教育,使台灣在促進性別平等上有長足進步。同性婚姻在二〇一九年合法,台灣也在二〇一六年選出第一位女總統。在性別意識上,台灣成為亞洲最先進的國家之一。台灣的女性就業率提高,雙薪家庭增加,父親也更投入分擔育兒責任。許多電視廣告都描繪台灣的父親參與家務跟照顧孩子的日常生活。

台灣社會正在有意識地重新想像父親的原型,顯示父親的典型可以同時涵蓋滋養智性發展及給予紀律。父親的原型已經不再只是「父權國王」,而能包含更多的「智慧的長者」或「人生導師」。在某程度上,台灣社會變得比較能接受男人表達情感。父親被鼓勵表達自己的感受,給予女兒情感支持,也讓女兒有安全的空間也可以表達她們的想法與情緒。父親經常鼓勵女兒獨立、冒險、追求自己的目標,這都能帶領她們獲得更多自信。

離婚跟單親家庭在台灣變得更為普遍,也迫使父親成更為積極的家長。現在男性比較會參與心理治療,這也為女兒做了新的角色模範。他們與女兒的情感互動會幫助女兒將內心與權威、野心跟個人權力相關的部分整合在自我認同中。

當然這些發展背後也有些陰影。儘管台灣在性別平等上有長足的進展,但父親應該負責保護與養家的儒家思想仍舊深植人心。女兒被鼓勵在當代的平等主義社會裡出人頭地,但同時又被期待要盡到傳統孝道的要求,壓力便隨之而來。父親希望她們爭取獨立,卻又要求她們達到孝敬長輩的古老標準,導致她們被夾在互相對立的兩股勢力中。女兒經常會因為無法達到傳統的孝道期望而感到愧疚。

遇到情感衝突的討論時,台灣文化還是習慣默不作聲,因此女兒可能會覺得她們不能表達對父親的不滿。這種沉默滋養了說不出口的怨懟,讓父女之間的情感距離難以拉近。

另一層陰影則是跟母女的分歧有關。就如我書中描述,爸爸的乖女兒的經驗中最核心的一部分就是對母親的排拒。現代父親開始會支持女兒爭取自身權利,但這可能加深母女之間的裂痕,因為母親會覺得不被看見,不被肯定。她的女兒往前邁進,但她卻被留在原地。這是一九八〇跟一九九〇年代美國文化中很明顯的心理現象,但我無從得知台灣是否存在同樣的模式。這要由其他的研究者去探索了。

隨著女兒長大,跟父親有較多連結,如果她們認為母親代表的是她們想要脫離的那個體制,就可能選擇與母親疏離。這父女之間隱微的共謀,以及女兒對母親暗地的排拒,就會對女兒的女性特質造成最初的傷害。這傷害會阻礙或甚至完全阻擋她感受自己的本能直覺,容忍自己的各種情感,以及接納身體與生俱來的智慧。在排拒母親時,她也排拒了身為女人的自己。

在你閱讀爸爸的乖女兒時,希望你會注意到自己與父親不斷演變的關係如何影響了你與母親的關係、你的愛情生活、你與自己身體的關係、你的創造力、性慾、精神信仰,以及你在這世界上握有的權力。

雖然不是所有女人都是爸爸的乖女兒,但我們都是父權階級制度下的女兒,儘管我們已經越來越意識到這制度的壓迫,我們還是要睜開眼睛正視我們是如何把自己的智力、力量與情感都投射到男人身上。

──瑪莉恩.伍德曼(Marion Woodman)

茉琳.莫德克,寫於二〇二五年五月

導讀 : ∣引言∣

《父親的乖女兒》描述的是身為「爸爸的乖女兒」,也就是過度認同父親,或將父親當作英雄崇拜的女人所具有的獨特心理情結。我一開始會對爸爸的乖女兒如何誕生感興趣,是因為我自己也是這樣的女兒,我也需要了解這究竟如何影響了我的人生。我在一九九〇年時寫了《女英雄的旅程》,這本書描述的是女性的心理與靈性發展。我跟知名的神話學家喬瑟夫.坎伯(Joseph Campbell)討論到英雄的追尋這個概念時,覺得深受啟發,而架構出一個發展模式,來重新定義女性在這方面的追尋。這本書出版之後,我收到來自全世界各地女人的數百封來信。其中有許多是來自努力要像男人而精疲力盡的爸爸的乖女兒們。她們多數人都說到自己有傑出的職業跟經濟成就,但同時又表達了深刻的疏離感。她們循規蹈矩地遵循父權文化的規則跟指引,結果她們的內在生命卻是一團混亂。她們對父親過度認同,拼命想要像她們的父親,但對於如何身為女性且感到自在,只有一堆疑問。

我受她們故事中共同的脈絡深深觸動。每個女人都在信中描述她失去了自己本質中的陰性特質,而傳達出一種疲憊與耗盡的感覺。一位在電腦產業工作的女人說出了許多女人的心聲:「加入高科技公司的女人,進入的是一個非常陽剛的模式裡,競爭極度激烈,能倖存下來的都是內心的男性戰士最強大的人。同理、諒解跟支持的感受,對我們的事業發展很危險。我在矽谷工作了十年,從來沒有遇到任何女人沒有拋棄自己的陰性特質,或覺得過得很自在。回顧過去,我很慶幸自己還沒有變成一根鹽柱。」雖然這個爸爸的乖女兒學會如何在男性世界裡成功,但過度認同以父親為中心的價值觀,卻讓她無法在內心找到自在的核心。

爸爸的乖女兒就是認同父親,並仿效男人的方式追求成功的女人。小時候,她是「爸爸的小女孩」,會把父親理想化,並排斥母親。她是爸爸的掌上明珠,得到他特別的關注跟對待。她是兄弟姊妹忌妒的對象,有時候,跟父親沒有同等關係的朋友也會忌妒她。她把父親掌握得服服貼貼,知道她能從他那裡得到任何想要的東西。就像小說家珍妮.史邁利(Jane Smiley)在《一千英畝》(A Thousand Acres)中描述的、被父親鍾愛的女兒卡洛琳跟父親的關係:「她從來不怕他。她如果想從他那裡拿到什麼東西,就抬頭挺胸走到他面前,跟他開口。」

通常爸爸的乖女兒會是第一個孩子或獨生女。但她受到父親偏愛的地位不見得都由出生序決定──而是取決於她跟他連結的強度。爸爸的乖女兒把父親偶像化,視父親為英雄,想要跟他一模一樣。她會仿效他的特質,模仿他的走路姿態、他的品味跟他的意見。她決心要讓他以她為榮。

一個女人記得她青春期時有一次跟父親單獨去吃飯的感覺。她說:「我覺得我是他的女孩,他約會的對象。我覺得自己很特別。他在那段時期絕對是我的英雄。他慷慨到不可思議,而且他感覺好聰明。不管我問他任何問題,他都知道。他精力旺盛,喜歡熱鬧,而且個性專制,對什麼事情都有意見。他不太像個凡人。我當時覺得這樣很棒,樂在其中。」

就像這樣,爸爸的乖女兒沉浸在父親的完美中,對他的缺點則完全原諒。相反地,她會專注在母親的缺陷上。她從小到大都偏好男人跟男性價值,經常會認為母親是低人一等的。

這種對父親的英雄崇拜會延續到成年。一個三十歲的廣告業主管這樣說:「我一想到父親就有一種神奇的感覺。我知道他有他的缺點,而且他也會發脾氣,有時候他也會想幫我做決定,但是他是這麼愛我,又這麼溫暖、開放、支持,我覺得自己真的很幸運。我只怕自己不夠感激他。」

爸爸的乖女兒毫無疑問地會很早就開始發展陽剛的特質,仿效父親跟男性的世界。她對父親的認同讓她在這世界上有種自信能幹的感覺,但她跟母親的分離也導致她內在核心的陰性特質深深受傷。她跟自己身體的關係、創造力、靈性,以及進入親密關係的能力都受到損傷。大多數女人直到自己的親密關係或事業遇到問題,或面對父親的疾病或死亡之前,始終都迴避處理自己跟父親的議題。

榮格分析師瑪麗恩.伍德曼(Marion Woodman)寫道,雖然並不是所有女兒在跟自己父親的關係上都是爸爸的乖女兒,但是大多數女人在面對主流的父權文化時,都是爸爸的乖女兒。從當代女性主義崛起後,女人就開始跟男人與男性體制對抗,爭取在商業界、家庭、學術圈跟政治圈裡的平等。然而許多女人仍舊沒有察覺自己多麼深刻地延續著她們父親的價值觀。一個女兒會內化父親對她的看法,而她對他的認同越強,就越難建立對於自己獨立的身分認同。

在寫這本書時,我從不同的角度來探討父女關係:心理的、神話的,跟靈性的。身為治療師,我的工作取向是以家庭系統背景為取徑的榮格分析師,所以我寫到的理論學家也都反映這些取向背後的哲學。而書中各處也會反映出我對神話、童話故事跟夢的興趣。在榮格心理學中,童話故事或夢境中的所有人物、角色,都是同一個心理的不同面向。我希望身為讀者的你可以在每個夢境、神話跟童話故事的人物跟場景中,認出屬於你自己心理的某些部分。

這本書中最重要的部分是其他女人如此大方地跟我分享的故事,那些都是當代的寓言。我希望讀者能從中讀到自己的,以及我的生命經驗。我相信它們會讓你回想到你跟你父親的關係。對於讀這本書的男性讀者,我希望你們能因此更知道如何教養你的女兒,以及更了解你的妻子、姊妹、同事跟客戶,並且也能因此多了解自己一點。

寫這本書其實很像我跟父親的關係──一開始是一見鍾情,然後就是其他感覺接踵而來。寫完這本書一開始的大綱時,我在一次吃晚餐時拿給我朋友艾麗森看。艾麗森跟我是二十年的朋友了,都是逃離東岸愛爾蘭天主教會家庭的流亡者。我們一起生孩子,一起請艾麗森的母親幫忙看小孩,一起去唸研究所,也在先後不到一年的時間跟我們的第一任丈夫離婚。我們都先變成小小孩的老師,接著成為心理治療師。這麼多年來,我們經常交換關於我們父親的故事。艾麗森酗酒的父親在她十二歲時就拋棄了家庭,她也很清楚我仍舊把我父親當成英雄崇拜。她看這本書的大綱看了很久,然後放下來,長長地深吸一口氣,說:「茉琳,你真的要把接下來三年的生命花在寫這個嗎?你不知道這會很痛苦嗎?」

她的話讓我嚇了一大跳。始終是爸爸的乖女兒的我說:「你在說什麼?這不可能要花三年的,而且我認為這會是很重要的一本書。我們已經探究過跟母親的關係,現在該了解跟父親的關係了。」

那已經是四年前的事了,而且當時的我顯然還沒有做完艾麗森所做的,關於父親的功課。我對艾麗森的警告不予理會(我母親總是說:「你就跟你爸爸一個樣──什麼都要照你的意思!」),繼續寫這本書的大綱,然後寫出版提案。我的經紀人貝絲把我的書賣給了紐約的一家「大」出版社,離我父親的廣告公司只差幾個街口。當時的我一直都想讓我父親感到驕傲,想得到他的讚許。這下子一定會成功了!

我壓根沒想到完成這本書會需要三個編輯、兩次重寫、三年的時間,也沒想到這會讓我把我父親(以及我自己)從神壇上拉下來,且把我重重擊倒在地。

寫父女關係就像寫一個另類的愛情故事。其中的規矩、限制及禁忌不同於一般的男女愛情故事,但它確實是個愛情故事沒錯,有開頭,有過程,有結尾。

《父親的乖女兒》同樣也有開頭、過程,跟結尾。在第一部,我們會檢視父親跟女兒之間相互的迷戀跟認同,以及同時伴隨的對母親的排斥,而導致父女自己都不瞭解的、暗示的「盟約」。在第二部,我們則會探討爸爸的乖女兒如何犧牲創造力、靈性與女性力量,以求在這世界上實踐父親的命運。在第三部,爸爸的乖女兒學習將自己的認同跟父親分離開來。這其中包含了痛苦但必要的、跟父親分離的個體化歷程,接受父親就是個凡人,並找到身為女人的真實的美麗、力量與創造力。

莎拉.麥特蘭(Sara Maitland)在她的文章〈買一送一〉(Two for the Price of One)中寫了一段話給我們所有探索這段關係的人:「我是我爸爸的乖女兒。除非我愛他,否則我不可能愛自己。」

*本書當事人、團體成員、工作坊學員跟受訪者的姓名跟身分都經過改寫,以確保他們的匿名性。有些女人選擇揭露自己的性傾向,有些人則選擇保留。

內文 : 第五章

滋養或斬斷創造力

少了陰柔的特性,創造力不可能存在,而且我確定上帝絕對不只是陽剛或陰柔的,而同時是他與她──是我們的天父與天母。大自然的一切都反映出女性的陰柔的節奏韻律與創造的原則:海洋、土地、空氣、火焰,以及包含動物植物的所有生命。就如他們在週而復始的循環中死亡、出生、成長、繁衍、衰老,我們也始終身處於以月亮的、太陽的、行星為週期的,意義與變化的循環中。

──瑪格麗特.沃克(Margaret Walker),

《關於身為女性、黑人與自由人》(On Being Female, Black, and Free)

創造是與生俱來的權利,每個孩子都有權利去發掘並表現他生來就有的創造潛力。創造的過程是一個陰柔的過程,有著如大自然的變換一般,應該遵守與尊重的循環。有些時期的活動豐碩肥沃,有些時期靈感與意象都處於休耕。一個小女孩開始意識到自己的慾望與傾向時,她會對自己內在肥沃的創造衝動開放,她可能會想要畫畫、跳舞、拉大提琴、成為體操選手或歌劇歌手。她需要許多召喚她天賦的刺激與挑戰的時刻,也需要父母的支持,容許她有機會去體驗成功,才可能實現這些創造性的衝動。

如同我們前面看到的,父親被認為是一座橋梁,可以連結和母親融合的內在世界與展現獨立、個體表達的外在世界。父親經常在女兒的發展中扮演第一導演的角色,身為一個誘人的外來者,吸引她脫離與母親的糾纏,邁向分離的個體。根本上,女兒是被父親的角色的吸引力引誘,她想要和他一樣變得特別,在她眼中,母親相形之下是那麼普通。

在《女作家的自評》中,瑪莉.高登提到她如何因為父親而變成作家,因為她父親一向認定自己是家中有創造力的那個,希望女兒可以跟他一樣。即使並不是一個成功的作家,但他自認為是作家,也希望她能成為作家。高登從來不曾想仿效她的母親,因為她母親一直在做祕書的工作養家,母親做這種行政性的工作賺錢,讓高登深信母親本質上就很平凡。相對地,她父親則顯得很傑出,他教導她鄙視任何跟女人的世界有關的事物。他在她七歲時就過世了,而被留下的她深信自己是父親的女兒,而非媽媽的孩子。

她的態度在成年後改變了。她慢慢意識到自己同時也是媽媽的女兒,而且身為母親的女兒深刻地影響了她的寫作。

「如果我只是我母親的女兒,很可能我根本不會寫作,不會有自信走上這條世俗的眼光裡幾乎毫無價值的職業生涯。我做了符合我父親期望的事:成為了作家。我從小到大都習慣了把這件事歸功於他,但現在我明白我之所以成為現在這樣的作家,是因為我是我母親的女兒……母親教我在餐桌上聆聽別人的對話、教我記住別人的笑話。我寫作的主題更多是關於家庭的和樂而非宇宙的音樂。」

女兒和自身創造力的關聯受到她與父母的關係影響很大,但她的母親在其中的貢獻卻鮮少被肯定。思考能力通常都被連結到陽剛的原型,因此女人的創造力經常被歸功於她與父親的連結,但她母親的表達形式卻經常被忽略。許多父親都認為自己女兒的靈魂是由他的精神所滋養,覺得自己掌握著通往女兒心智的鑰匙。榮格心理分析師艾伯特.柯倫黑德(Albert Kreinheder)就寫到,一個天資聰穎的女子的心智首先都是由和她說故事、問她問題,和她玩頭腦遊戲的父親所喚醒的:

我的女兒在成長過程中變得非常熱中閱讀,有著很強的語言能力。我相信這個傾向有一部分的養成原因是我在她兩歲到五歲的期間跟她玩的一個小遊戲。我會唸一些字給她聽,要她一個個跟著我複誦──都是很少用且難唸的字,例如「雌雄同體的」(androgynous)「肉體的」(corporeal)「鐘鳴叮叮」(tintinnabulation)等等。那就像是將我們文明發展到極致的成果──語言與概念──的種籽,種在她年幼的心智當中。

他接著將自己對女兒的教育跟一隻著名狗明星斯壯哈特(Strongheart)的訓練相比:「這項訓練讓我想到那隻狗明星斯壯哈特所受的訓練,他每天專注地坐著十到十五分鐘,聽他的訓練師唸經典的文學作品的片段。他被給予人類所能給予的最好的事物,而他也用他的世界中最好的事物回報。」不幸的是,許多父親覺得教導女兒重複自己的想法跟意見等同於給予她這世界上最好的事物。幫助女兒學習如何清楚思考是一件事,但要求她照抄某個人的全套想法則是另一件事。

不論是否受到肯定,大多數家庭裡,母親仍舊是主要的照顧者,也是最早幫助孩子發展語言的人。是她在孩子身邊說出東西的名字,描述它們的顏色、聲音與形狀,並詢問孩子學到了什麼。這些母親與孩子之間的早期互動能幫助孩子意識到她周遭的世界。一個孩子如果被鼓勵並支持去跟這個世界互動,就能得到一把鑰匙,幫助她開啟自信,相信自己的創造力。

對爸爸的乖女兒而言,要相信自己是有創造力的人並不容易,因為她完全認同父親,不相信她自己的聲音、她的想法跟她的想像。她已經習慣了父親的聲音,習慣了他的想法與感知就是典範,害怕偏離這些典範就會招致批評。這本書中訪問的許多女人都說父親會容忍她們在創造領域的嘗試,卻鮮少是認真的支持,儘管不是真的阻擋女兒嘗試創造性的表達,但他們的冷淡與批評還是有澆冷水的效果。有些女兒被容許去上舞蹈課或美術課,因為那是「女孩子的活動」,但當她們要求認真地繼續學習時,就會被強烈勸阻,被勸說舞者是短暫而且痛苦的職業生涯,或者她們絕不可能靠當藝術家養活自己。乖女兒的父親們對女兒的支持經常是附帶相當條件的,不像我們以下所看到的理想的父親。

身為導師的父親

父親在女兒童年時如何回應她的想法、夢想跟願景,對於她能否在成人後表現出自己的創造潛能有著極大的影響。一個孩子一定要從父母或其他重要的成人身上得到支持跟鼓勵,才可能認真看待自己,重視自身的創造衝動。父親在這個領域的角色是位居核心且至關重要的,他如果能熱切關注女兒發展中的自我表達,表示願意幫助她達成目標,就是在肯定她的夢想與慾望。參與運動競賽、練習鋼琴、成為畫家、建造一間娃娃屋,或去阿帕拉契山脈健行等等,都需要專注力、體力跟特定的技能。在最理想的狀態下,擔當女兒導師的父親會像是一個睿智而忠誠的顧問、老師,以及不妄下評斷的教練。

當一個女兒覺得自己被父親看見、聽見時,她才會覺得可以安全地嘗試自身不同的面向,實驗自己的各種天賦。她會知道不論自己成功或失敗,都有個人在背後讓她依靠,這樣的支持讓她能在童年時成為完整的自己,畢竟在那時候要跟同儕不一樣是很困難的。如果父親以身作則地展現創造性的生活所帶來的喜悅與需求,她就知道她也可能做得到。這些滋養的行動都會幫助女兒跟自己的創造本質發展出正面的關係。

一位擔任女兒真正導師的父親會給予女兒通向外在世界的通道,即便那個世界也不是他所能掌握的。他將她視為平等的個體,只是暫時需要他的保護,他會幫助她設定目標,發展技能,表達自己的想法,然後他就會退居一旁,讓她可以超越他並繼續前進。

佛蘿是一位三十六歲的拉丁裔心理治療師,身為家裡兩個孩子中的老大,她始終比弟弟更認同父親。她小時候生活在因革命而殘破的古巴,青春期則在洛杉磯度過,但那些年裡,父親都教導她要自立自強。她眷戀地回想起很小的時候她父親就告訴她,她想做什麼都可以。「他不只是說說而已,他會挑戰我真的去做。他信任我自己去做每件事。他教我學會騎腳踏車,讓我可以自行去到任何地方,讓我脫離他而獨立。卡斯楚上台後,許多家庭成員被迫分開,被送去不同的勞改營。我十一歲時第一次去兒童勞改營前,父親教我怎麼做吊床。在我要被送去勞改營,離開家人的一個禮拜前,他說:『我不知道你會不會需要睡吊床,但是我先教你怎麼做吊床,以防你會需要。』」

「我們到了勞改營時,他們拿進一卡車的粗麻布袋丟在地上,說:『這是做吊床用的。』沒有人知道吊床要怎麼做,除了我,所以我就教我營房裡的其他四十個女孩子做吊床!我記得其他女孩子都一直哭,覺得很無助,但我的態度就是一切都會沒事的。」

「我們來到美國的時候,我學會了開車,然後爸爸說:『你要開車的話,就要知道怎麼換輪胎。』媽媽很保護我,她說:『別叫她換,那不是女生做的事。』但我爸爸說:『你一定做得到。』然後他就教我怎麼換。」

等到佛蘿要上大學的時候,她從未上過大學的父親在經濟上無法支持她,但盡力在其他所有方面支持她。「當我決定從醫學院轉到心理學時,他跟我說我想做什麼都可以。他會聽我說話,然後有時候會說:『我是這麼想的,』然後建議其他的選擇,但是他從來不會批評我的決定。我想他有感受到我們之間的教育落差,他卻從來不讓這件事變成一個鴻溝。他離開古巴的勇氣讓我也有勇氣離家去住在一個新的城市。他在我身上看到跟他自己過去一樣的開路先鋒。我告訴他我考慮搬去西雅圖時,他說:『真希望我也能搬家,但是我太老了。這是你自己的人生了,你該為自己的前途著想。』」

佛蘿的父親會問她想做什麼,並在情感上支持她去做,知道什麼時候該給她空間,讓她超越自己。他是人生導師的最佳典範,蜜雪的父親也是。

二十八歲的非裔美國人蜜雪是負責觀護觸法青少女的副保護輔導官。她父母在她九歲時離婚,她由單親的爸爸扶養長大,而父親給了她極大的自信心。她說:「他教會我所有事情,怎麼開車、怎麼打掃,甚至怎麼煮飯──只要我想學。他會以很正面的方式鼓勵我,說我很聰明很能幹,所以我也覺得自己確實就是如此,他會設下我知道不該跨越的界限。他是個治療師,雖然我不覺得他的職業影響了我選擇的工作領域,但他很會跟人相處,而我也是。」

蜜雪的父親以身作則地示範了照顧他人的重要性,而她現在幫助的女孩人生中就是缺少了可以滋養她們的父母的影響。佛蘿跟蜜雪的父親都有很健康的自我,將女兒視為和自己分離獨立的個體,他們知道父女關係的界限,不會把自己未被滿足的需要投射到自己的女兒身上。他們指出方向,給予支持,然後就退到一旁。兩位父親都以自己的方式支持女兒去實踐自己的創造潛力。

許多乖女兒的父親會因為籠罩在父女關係上的糾纏、認同與投射問題,而無法對女兒的創造性表現扮演導師的角色,這樣的父親太將女兒認同為自我的一部分,無法認可她有屬於自己的天分或希望。這樣的父親可能會示範創造性的成就,但對於自己女兒的創造和努力卻會嗤之以鼻或認為不過如此。一個人需要時間、內在的空間,以及被允許失敗,才可能去創作。如果父親對女兒的第一次嘗試就嚴厲批評,女兒會學到犯錯是不安全的,因此即使她還是強烈地想要嘗試某種創造性的表現,也會害怕實驗。她會發展出內在的批評者,告訴她說自己沒有足夠的價值,但也會刺激她繼續嘗試。但在另一方面,父親也可能無意間想經由自己的女兒去體驗他未完成的創造潛力,而過分膨脹地稱讚她,以致於她不能客觀地自我評價,而她自身的夢想也會迷失在父親的幻想構築的迷霧裡。

身為創造模範的父親

本身作為創造模範的父親會以他的精力與技能激勵她的女兒,即使他可能不會直接支持她萌芽的創造力。爸爸的乖女兒會認同父親的創造能力,而認定自己也有創造的權力。(他有創造力,所以我也有)即使她的父親可能會忽略她的天賦,她也會仿效他,而去展現自己的創造力。以下這個例子,珊曼莎的父親提供了充滿熱情的創造性人生的範例,但是因為他自戀式地全心投入自己的藝術創作,他的家人只能為他在藝術圈的名人地位「服務」。他給予他們的最重要的資產就是創造性人生的典範。

珊曼莎是一個成功的劇作家,她父親則是一位知名的音樂製作人。不論在白天黑夜的任何時間從工作室回到家,他都會以最大的音量演奏他最新錄製的作品。不論是哪種音樂──希臘小酒館樂曲、爵士、搖滾──他都沉浸在他協助創作的音樂中無法自拔。

「他會為自己創造的音樂欣喜若狂,」珊曼莎說,「那帶給他極大的喜悅。他一大早跟我們說的第一句話可能是:『你聽聽韋斯.蒙哥馬利(Wes Montgomery)彈的聲音,你聽那個貝斯的聲線,還有你聽得出來大提琴在做什麼嗎?』這些都很令人振奮。他很愛教導我們他正在聽的覺得很特別的東西,他幫助我們用他的方式去聆聽,而且他的耳朵真的是全業界最好的。」

青春期時,珊曼莎的朋友都在叛逆反抗自己的父親,但她很難對自己的父親叛逆。身為在一九六〇年代的青少年,她很難把有著敏銳耳朵而且正在幫有搖滾女王之稱的歌手珍妮絲.賈普林(Janis Joplin)錄音的父親跟自己的認同區別開來。為了建立自己的身分認同,她剛成年後就變成了常春藤的一員──成為受菁英教育的企業律師,也是一所專為男人設計的法學院裡第一位女性畢業生。她父親在她的人生裡一直是個如此會消耗其他一切的存在,使她不得不開拓出一個完全跟他分離的自我認同,因此她選擇了法律。這個選擇反映的其實是她與他分化的需求,而非她真實的創作熱情。最後,在擔任律師十五年後,她拋棄了原本的事業,成為一個作家,決心完全投入,不論最後會走到哪裡。她認為自己會有勇氣面對這個重大的人生轉變所迎來的未知,要歸功於她父親。

她說:「投身於創作過程帶給我極大的喜悅,這是我看我父親完全臣服在他製作的音樂之美中而學到的,那種喜悅是很難觸及的深刻的自我。大部分人都要很幸運才能偶爾感受到,但我看到父親經常都身在其中。我自己也是偶爾會感受到,但我之所以知道人有可能感受到這樣強烈的喜悅,都是因為我親眼見過。這都是他帶給我的。」

珊曼莎所描述的,就是當一個人被准許去實驗時,所可能體會到的創作過程中那開闊的、流動的、廣大的感受。她看著父親在受到謬思召喚時埋首工作,她也了解到創作生活其中的高潮與低谷。他傳達了自身對聲音的愛,也給了她勇氣去追求她對文字的愛。當她賣出她的第一部劇本並建立她的寫作工作室時,她父親的照片是第一件她帶進工作空間的東西。

珊曼莎的父親示範了創作過程的喜悅,我的父親則示範了孕育創造靈感誕生所需的自律與毅力,我父親批判性的眼光及對完美的執著主宰了他的創作,也形塑了他對於我最初嘗試繪畫的反應。他天生的藝術資質與他在專業及私人生活上的高標準使他不可能是個有耐心的老師。他認為我欠缺天分,這個事實削弱了我本來有的技巧,還有學習的欲望。

但我父親永遠都有夢想,而且是遠大的夢想,他也以身作則地讓我跟我姊姊知道,如果我們專心投入,任何事都是可能的。我們都驚異地親眼見證他從旅途中蒐集到各種影像與靈感,並將它們運用在他與我母親建造的每棟房子。他在他們現居的屋子親手鋪設的大理石門廳地板如實地重現了他六十年前青少年時,在曼哈頓送電報去的一棟公寓大樓的入口大廳。

雖然父親沒有直接支持我在藝術上的夢想,但他親身示範了將夢想變成現實所需要的自律與動力。他帶回家全系列的霹靂馬品牌(Prismalcolor)色鉛筆和其他可以滿足所有小女孩幻想的繪畫用具,並允許我去嘗試,但同時他又讓我進退兩難:他展現自己的天分誘使我想嘗試各種可能,但他的批評又讓我知道他的天分永遠不會是我的天分。不過我依然很感激他示範的創作生活,激勵我發展出自律,也激發我自己寫作的慾望。

身為受創藝術家的父親

大部分的男性都很想在世界上留下難以抹滅的印記,所以許多父親會試圖影響或控制自己的孩子如何過他們的人生,藉此在身後延續他的成就。很遺憾的是,現在的社會文化裡,許多男人都因身為男性以及負擔養家的責任,不得不放棄創作的夢想。如果他們忘記了創作過程中的喜悅,或者不得不妥協而犧牲自己的美感,他們便不太可能去支持女兒獨立的創作欲望。尤其如果一位父親年輕時的創造力不被支持,甚至遭到公然貶抑,他可能就會試圖去掌控,進而「佔有」女兒的創造表現。

我們在第三章見過的雀喜一直認為自己就是爸爸的乖女兒。「我長得像爸爸,而且我一直都很認同他。他很有活力、很幽默,也很戲劇化,我也是情緒表現相當誇張的人。我母親有憂鬱症,有時候甚至想自殺,可想而知我完全不想像她一樣。父親很慷慨,我也很信任他的愛。」

雀喜的父親對她的教育和創作天分很投入。她八歲時就會寫短篇故事跟劇本,十一歲時會寫長篇小說,十二歲開始寫詩。她父親看過她全部的作品而且熱愛她寫的所有東西。他自己並不常從事藝術活動,雖然他會吹小號,但多年前他就決定不認真追求音樂生涯,因為他知道自己永遠不可能成為成功的爵士樂手,而他是極度在乎競爭與成功的人。

雀喜的父親拋棄了自己的創作潛力,轉而強烈地專注於雀喜剛萌芽的天賦,以至於她花了許多年才得以分辨父親的評價到底有多少是因為她真實的能力,又有多少其實是父親說給自己聽的讚美。近二十歲時,她開始意識到父親對她的潛力的看法實際上妨礙了她寫作能力的發展。他誇大她的天分到一個地步,讓她很難分辨自己寫得好或不好。

「他希望我們一起工作,」她說。「他希望我和他一起寫一部百老匯音樂劇。我才開始意識到他的鼓勵更多是為了他自己和個人的需要,而不是為了我。他的期待總是太超過,但是我也不想讓他失望。那個時候,我還是需要他對我引以為傲。」

雀喜二十歲出頭時決定追求她的寫作事業,於是她從東岸搬到科羅拉多州,在書店工作,並擔任畫家的模特兒,同時從事寫作。二十四歲時她就知道自己必須跟父親分開。「他期望我努力成為作家,同時又很有錢。我在努力建立作家的生活方式,但他對於我沒有一夜成功感到震驚,他失去了對我的尊敬,因為我沒能實踐他的夢想。」

雀喜的父親就像許多把自己命運交付在女兒身上的父親一樣,對女兒過度認同讓他無法看到真正的她。她知道需要與他拉開距離,因為她已經如此習慣父親對她的看法,以至於她根本看不清楚自己。他需要她成功,這干擾了她寫作的意願。她在科羅拉多寫作了四年,然後回到東岸,進入出版業。她從那之後就再也沒有寫過劇本,而她知道寫不出劇本的部分原因是她內化了父親對她成功的渴求。

就像雀喜的父親一樣,我們第二章見過的露亞的父親也是有藝術天分,卻沒有追求藝術生涯,不過他經常投入有創造性的計畫,並且他身為製圖師與建築工程師也很成功。露亞成長在一個南方的家庭,在當地,女孩子的美國夢就是去參選美國小姐。她是四個孩子中的老大,因為有繪畫的天分得到父親另眼看待,一年級時她就能臨摹出他畫的一張圖,顯示她可能遺傳了他的天分。

「隨著我越來越投入畫畫,我想父親也覺得我是在仿效他,繼承了他的天分,他有個姑姑是畫家,所以他認定我得到了家族遺傳的寶藏。他一直都很高興我長大後進入藝術這一行,我的畫作能公開展覽,而且經濟上我也過得很不錯。」

露亞的父親從不容許自己有時間或空間去回顧,他被自己內在追趕期限的習慣驅使著,露亞成長過程中也吸收到了這點。她內化的父親的聲音仍舊不斷對她下令,讓她得奮力搏鬥。她說了下面這個故事,以追溯始終圍繞在她的創作過程中令人無法喘息的壓迫感。

「一九七六年時,父親帶我跟我先生去蘇格蘭旅行了一趟。我們以時速九十英里的速度開車,在一週內走遍了蘇格蘭,那真的很荒謬。我父親完全展現他的本性,淘淘不絕地對我們說他看到的風景、他知道的歷史。那根本不是漫遊或度假。事實上,他在我小時候帶我們去旅行的方式就很像這樣──很瘋狂。每當他主導,負責開車時,就什麼都得聽他的,我們就像他的人質一樣。」

「有一次,我們在某個地方停下跟三個蘇格蘭小女生問路。她們都綁著辮子,提著午餐袋,正開心地跑跑跳跳,我們就突然緊急煞車在他們旁邊,我爸爸大吼:『丹地怎麼走?』」

「她們看著彼此,手摀著嘴巴,努力想應該怎麼跟我們說怎麼走。但父親覺得她們太慢了,所以他又大吼一聲:『算了!』然後馬上又猛踩油門開走。我們揚起塵土飛馳而去,留下這三個女孩困惑地面面相覷。她們連講話的機會都沒有──我完全能同理她們的心情!從小到大,許多次我都是這樣站在角落,看著我父親飛馳到他下一個目的地,在我面前揚起一片塵土。」

露亞的父親一向比較在乎進度表、目標跟永遠保持活躍,而非暫停、休息或反芻。露亞跟許多爸爸的乖女兒一樣,都深受這種專注於進度與競爭,而非注重過程與流動的陽剛能量影響,不得不一直和這種內化的心理動力抗衡。

「雖然他似乎默許我發揮創造力,」她說,「但我一直覺得他鼓勵我是因為我反映出他自己人生裡從來沒能實現的一項天分。他讓我進退兩難的訊息是:『成為藝術家,但要照我的方式。』我沒有挑戰過他的界線,也從未想過要測試他對我的愛,我仿效他高度的活動力與生產力,但這並沒有讓我得以創作藝術,最後我只覺得自己是在製造藝術品。以前我的工作模式並不尊重循環、陰柔的價值觀,以及身體的節奏。現在我覺得必須趁自己被燃燒殆盡、完全不想繼續之前,重新開始找到屬於我自己的方式。」

雀喜的父親視女兒為自己的延伸,過度膨脹她的天分,使她難以自由地表達創造力;而露亞的父親則只有在女兒的發展反映出自己天賦時,才會加以鼓勵,雀喜跟露亞都必須努力掙脫父親對她們創作生活的過度認同,她們都從父親那裡接收到必須創作的壓力,但都不被父親允許以忠於自己的方式創作。她們都得有勇氣對抗父親的禁令,也需要願意走上不同的道路。

不幸的是,許多爸爸的乖女兒由於父女間糾纏的連結,而犧牲了自己的創造力。女兒如果從來不曾主導自己的創造力,就會把創造力投射到父親身上,因為父親會邀請她進入充滿「他的」意象與幻想的世界。她的作用是把父親連結到有創造力的自我,而非實現她自身的創造力,她是連結者,不是主動者。她將無法認識自己的創作衝動,而永遠不可能實踐自己的夢想。就像以下這個格林童話中的「無手少女」的故事裡,磨坊主人的父親剝奪了女兒創造自己世界的能力,拿來跟魔鬼交換自己的創造力。

無手的少女

在這描述父女之間犧牲與失去的格林童話,一個磨坊主人生活陷入困境,被森林裡的陌生人欺騙,答應用「站在你磨坊後的東西」換取一大筆財富。這個陌生人說:「你何必這麼辛苦砍柴?只要你答應給我站在你磨坊後的東西,我就可以讓你變得富有。」磨坊主人答應了這個交易,因為他以為站在磨坊後的是一棵蘋果樹,陌生人說他將在三年後來收取他的報酬。磨坊主人從森林裡回到家後,太太斥責他怎麼如此愚蠢。「你一定是遇到了惡魔!」她驚恐地大叫。「他指的不是那棵蘋果樹,而是我們的女兒啊,她那時候正站在磨坊後打掃院子。」

魔鬼來臨之前,這女兒還有三年的時間,於是這段時間裡她都過著很虔誠的生活。魔鬼來帶走她的那天,她沐浴淨身,穿上全身白色,用粉筆在自己身邊畫了一個圓圈。魔鬼看到她拿來沐浴的水桶,就無法靠近她,於是他對磨坊主人說:「把水桶拿走,讓她再也不能洗澡,不然我的魔力就對她無效。」

磨坊主人因害怕而順從了,於是魔鬼第二天早上再度來領這女兒,但這次她哭濕了自己的雙手,因此魔鬼再次無法接近她。魔鬼怒不可遏,要求磨坊主人砍掉女兒的雙手,不然他就要帶走磨坊主人。

父親對魔鬼的要求感到震驚,但還是同意照做。他恐懼又羞愧地對女兒說:「我的孩子,如果我不砍下你的雙手,魔鬼就會把我帶走,我太害怕了就答應了。請為我滿足我的需要,原諒我對你造成的傷害。」女兒回答:「親愛的爸爸,我是你的孩子,你想怎麼對待我都可以。」

這少女把自己的雙手放在砧板上,父親就把她的雙手砍了下來。魔鬼早上再度來到,但是她哭泣了整晚,淚水浸濕了她的殘肢,於是他再次無法接近她。魔鬼第三度失敗了,不得不放棄對她的任何權利。

磨坊主人告訴女兒說,他因為她的犧牲而得到了巨大的財富,所以他會好好照顧她。但她拒絕了,她說她再也無法待在他身邊。「我無法繼續待在這裡,我會離開,同情我的人會給我我需要的。」她請求將她砍下的雙手綁在她背後,然後就離開了。故事接下來講到這少女漫遊到世界各處,遇到了許多人,而他們確實也幫助了她學會克服更多阻礙。經過了一段時間,少女經驗了個體化的歷程,她的雙手長了回來。

無手少女與父親的分化,就從他拿著斧頭砍下第一刀開始。毫無戒心的天真女兒為父親而犧牲了,她在忍受了犧牲之後才意識到他們之間關係的本質。這個故事裡的磨坊主人窮困潦倒,但他不去做艱難的、卻會帶來真正回報的自我覺察工作,而是犧牲了象徵他情感與創造力的女兒。女兒放棄了代表她在這世界上創造的、權力的雙手。她的創造力受創了,但這傷害卻引發了她的分化與個體化。她不再信任父親會將她的最佳利益放在心上,因為他自己也太過受創,她看到了他真實的樣貌:一個會為了拯救自己的性命而犧牲子女的父親。這對她而言是艱難的一課,卻是讓她從天真的狀態中驚醒所必經的。她現在知道她必須離開父親的家,開始過自己的生活。她離家進入這個世界,相信她可以得到必要的幫助,走出自己的路。

一個為了追求成功與權力而否認了自己創造力的父親,必然也會要求女兒做出同樣的犧牲。就像那個愚蠢的磨坊主人,他對自己的行動毫無覺察,他只看得見自己,阻礙了自己的視野,但無法阻擋他所作所為的殘酷現實。女兒的創造力所受的創傷必須由女兒自己療癒,就像那少女在離家時所清楚知道的。而少女雖然沒有在父親砍下她雙手時哭喊出來,但大多數女人都會為自己的創造力受到阻擋而哀傷。療癒就從傷口的鮮血裡開始,女兒必須不再倚賴父親的讚許以支持她的

最佳賣點 : ☆ 揭露作為「好女兒」的隱性代價,陪伴女性療癒父愛伴隨的傷,勇於活出真實自己。

★作者身為榮格取向的心理治療師,赤裸且坦誠地自我剖析,「父親乖女兒」的特質及其個體化的挑戰。