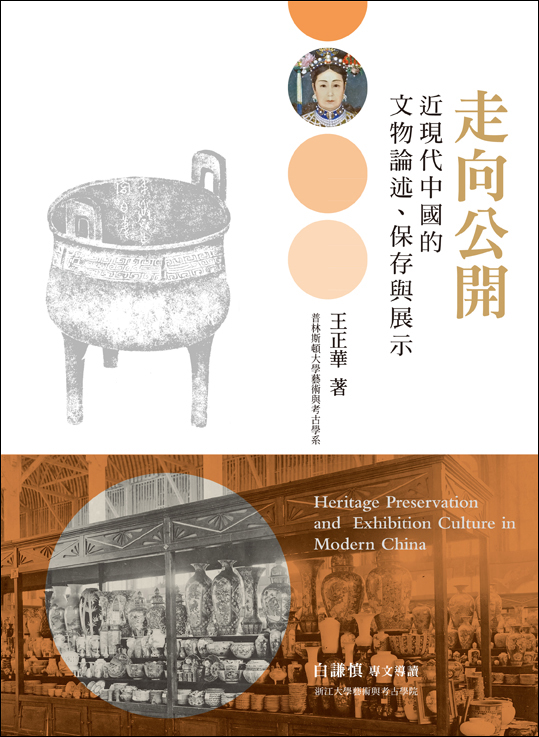

走向公開: 近現代中國的文物論述、保存與展示

| 作者 | 王正華 |

|---|---|

| 出版社 | 石頭出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 走向公開: 近現代中國的文物論述、保存與展示:〈內容簡介〉「近現代中國的展示文化」是藝術史學者王正華著力甚深的一大研究課題,本書所集結的個案研究,即為其具體成果之 |

| 作者 | 王正華 |

|---|---|

| 出版社 | 石頭出版股份有限公司 |

| 商品描述 | 走向公開: 近現代中國的文物論述、保存與展示:〈內容簡介〉「近現代中國的展示文化」是藝術史學者王正華著力甚深的一大研究課題,本書所集結的個案研究,即為其具體成果之 |

內容簡介 〈目錄〉自序導言/白謙慎1 藝術史與文化史的交界:關於視覺文化研究2 呈現「中國」:晚清參與1904年美國聖路易萬國博覽會之研究 引言:一個歷史事件的解讀 何謂萬國博覽會:以聖路易博覽會為主的討論 中國參展品及陳列方式 結論:誰的「中國」?什麼形象?3 走向「公開化」:慈禧肖像的風格形式、政治運作與形象塑造 導論:1904年慈禧肖像相關議題 傳統肖像畫中的慈禧形象 《聖容賬》與慈禧照片的政治外交運用 慈禧照片的社會流動與其意義 大清國皇太后與世界:1904年慈禧油畫像在聖路易的展示 結論4 清宮收藏,約1905-1925:國恥、文化遺產保存和展演文化 引發議論與浮上檯面:1905年至1910年的清宮收藏 是皇家珍寶、私人財產、政治資源、政府資產、還是國族遺產? 展演背景下的轉變5 國族意識下的宋畫再發現:二十世紀初中國的藝術論述實踐 引言 宋畫作為中國藝術的代表 宋畫、民族精神與高度文明 宋元二分法與寫實(realistic)、寫意(expressive)的對立 論述形成:公共領域中的宋畫 結論6 新印刷技術與文化遺產保存:近現代中國的珂羅版古物複印出版(約1908-1917) 引言 綜覽領域和框定議題 技術競爭:二十世紀初珂羅版印刷術及其在上海的應用 打造古物的公共空間 藝術和古物的概念與分類 視覺性(Visuality)和物質性(Materiality)7 羅振玉的收藏與出版:「器物」、「器物學」在民國初年的成立 引言 重新評價清遺民及羅振玉 京都時期的出版事業 「可堪收藏」與「可資研究」 「器物」vs.「書畫」的二元分類架構 成立一門新學問

| 書名 / | 走向公開: 近現代中國的文物論述、保存與展示 |

|---|---|

| 作者 / | 王正華 |

| 簡介 / | 走向公開: 近現代中國的文物論述、保存與展示:〈內容簡介〉「近現代中國的展示文化」是藝術史學者王正華著力甚深的一大研究課題,本書所集結的個案研究,即為其具體成果之 |

| 出版社 / | 石頭出版股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789866660542 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789866660542 |

| 誠品26碼 / | 2682590034009 |

| 頁數 / | 316 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 26X19 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 400 |

| 適用年齡 / | 16 |

自序 : 作為歷史相關學術研究者,總會有自己喜歡與感覺好奇的歷史時期。對我而言,研究清末民初的古物論述與展示文化雖屬意外,但如今追想,這一時期確實精彩,除有朝代更替,還面臨中外新的交流變局,瞬息萬變,數年之隔就恍如明日黃花,此一態勢可能在無形中吸引了當年的我。

若追溯緣起,自2001年秋天開始,我成為中央研究院近代史研究所的一員,所方雖未明文規定「近代史」始於何時,但此議題誠然是立所宗旨之一,不時出現在同仁的討論中。彼時,明末清初在中國史學研究中相對於歐洲史的近代早期(early modern)的位置已然奠立,即使在近史所,研究明末清初也被接受。我遂從博士論文的明代初中期轉向研究明末清初的十七世紀,甚至為了符合所上的期待,開始研究原本不熟悉的清末民初,進入毫無疑義的近現代史的研究範疇,二十世紀最初的二十年就成為我想瞭解的歷史時期。

本書包含七篇論文,寫作年代涵蓋我在近史所工作的前十年。謝謝近史所,讓我拓展研究的時間範圍,也從藝術史學者轉變成運用藝術史專長研究視覺展演與國族建構等議題的文化史學者。近現代史此一深具論辯能力考驗的領域不但進一步磨亮了我的思考,這些出版還成為探討中國古物論述與展示文化相關主題的前驅研究。為此,也要感謝國科會的補助,還有多位助理的幫忙。

在中國近現代的巨變中,來自西方的學術與制度較早為學界注意,但出自傳統的文物、藝術品或藝術實踐在前現代到近現代的歷史轉變中,有著如何的命運,如何被重新定義,並與「中國」作為一個立足於國際的現代民族國家相連結,這是本書所關心的議題。這些議題具有普遍性,集結出書,希望能為學界與文化界提供具體的範例。本書的出版全賴於石頭出版社編輯蘇玲怡與黃文玲的統籌協助,在此一併申謝。

內文 : 1. 呈現「中國」:晚清參與1904 年美國聖路易萬國博覽會之研究

引言:一個歷史事件的解讀

1904年,大清光緒三十年,庚子事變後慈禧新政第四年,中國出銀七十五萬兩積極參與在美國聖路易城(St. Louis)舉辦之萬國博覽會。在此之前,中國雖曾多次參加類似的博覽會,然此次費用為歷年總和之三倍;以往多任令商人自行參展或由海關、當地使館策畫及派員參加,此次則由政府統籌參展事宜,派遣官方特使團,並首次出現二家官民合資專為參展而設立的公司。展出物品印有專刊目錄,以物品籌辦地分地詳盡記載,厚達三百七十餘頁,而美籍女畫家柯姑娘(Katherine A. Carl)專為參展所繪之巨幅慈禧油畫像,也費盡心思自頤和園運至會場展出。博覽會歷時七個月,4月30日開展,12月1日停展,隨即拆毀建物,弭平會場,撤離展品,一切猶如過眼雲煙。在清末財政困難、歲收入不敷出的情況下,如此勞師動眾、大舉花費,甚至請出大清國皇太后肖像之舉,究竟因由為何?是否達成預期之目的?又有何歷史意義?

此一歷史事件的解讀自然有多種方式,晚清時局下為工商利益、國際交流所作之考量,已為學者提出。翻閱當時參展相關文件,自同治朝至滿清覆亡的四十餘年間雖有對博覽會認識與著重點的差別,考察他國商產、拓展貿易利源、敦睦國際邦誼確實是大清政府所宣稱的參展因素,尤其是時間愈後,交流與商業目的愈顯。然清廷受邀參加不下八十次各國舉行之各式博覽會,為何選擇1904年聖路易博覽會傾注心力?更何況,1895年受邀參加1900年巴黎博覽會時,猶等閒視之,1903年大阪舉辦日本內國第五回勸業博覽會時,中國雖首次派特使團參與,或因態度勉強,展出面積僅三十五坪,花費不多。

清廷積極參與聖路易博覽會,或可視為1895年後中國重商主義興起脈絡中的一環,更可置於庚子事變後慈禧振興工商之新政中討論。除了重商因素外,美方態度與中、美關係或為更直接的考慮。聖路易博覽會當局選派特使至中國熱忱邀請,巴瑞特(John Barrett)與許多朝中或地方大員會面,如榮祿、張之洞、袁世凱等人,極力遊說,並在宮中舉辦一公聽會,發表邀請演說,蒙慈禧、光緒召見。學者尚指出中國對於美國在庚子事變後之協助心懷感謝,中、美關係之友好更可在具體的人際關係上窺見端倪,美國駐華公使康格(E. H. Conger)及其夫人在中國參展的過程中扮演重要的角色。

1904年博覽會雖為聖路易城自發之活動,並由該城商人、退職官員及地方菁英組成之展覽公司負責所有籌辦業務,卻不能全然視為民間、非官方的活動。美國聯邦政府出資五百萬美元,邀請各國參加之函件由美國總統署名,而美國各地領事館參與襄助。庚子事變後美國公使夫婦與中國皇族來往密切,飽經世故的總稅務司赫德(Robert Hart)即曾觀察到康格家與中國人的關係遠非他國使館可比,而其所指的中國人即包括中國派往聖路易博覽會之特使團團長溥倫、大阪博覽會特使團團長載振及伍廷芳等人。據美國方面之資料顯示,中國以溥倫為代表係出自康格的建議,應為信然。溥倫為隱郡王載治之子,父亡,承襲貝子頭銜,並奉旨侍讀上書房,光緒二十年(1894)因慈禧六十誕辰加封貝勒。溥倫獲選為聖路易博覽會正監督時,年僅三十,既無洋務經驗,也未參與國政。回國後,於光緒末年及宣統年間,屢任要職,包括農工商大臣、國務大臣等,使美經驗應有助力。

康格夫人則與慈禧及宮中女眷來往應酬:庚子事變後,慈禧於1902年開始接見外國使節夫人,並在宮中舉辦外交宴會,女眷如隆裕皇后、瑾妃等人與使節夫人在宴會中交際應對,猶如西洋禮節,也允許皇室婦女參加康格夫人舉辦之餐聚。康格夫人身為使節夫人團之長,在這些活動中扮演居中協調的角色,與慈禧頗有互動。中國宮廷接受外人進出宮中,情非得已,為庚子事變後之外交權宜。在中外地位不平等的狀況下,慈禧等人的心情可以想像。然此中未嘗不能發展出有利於中國的情況,例如康格夫人氣憤於西方畫報中醜化慈禧的諷刺畫(caricature),建議慈禧接受柯姑娘繪製肖像,送往聖路易展覽,有助於慈禧國際社會形象之改善。當時因義和團事件,西人甚且稱慈禧為「兇手」(murderer)或位高掌權、兇悍狡獪的「龍女士」(dragon lady),形象之難堪,可見一斑。經過一番談話後,慈禧同意其建議。柯姑娘入宮生活九個月,與慈禧、隆裕等人互動頻繁,完成包括聖路易參展品共四幅油畫像。

評估此次中國參展的成效,可分多方面討論。自外交角度而言,中國特使不僅提早抵達聖路易,親自安排展出事宜,也大量出席相關儀式,在美國媒體及當地社交活動的能見度,恐為外交史上首見。副監督黃開甲(Wong Kai Kah)畢業於耶魯大學,英文頗佳,又熟知西洋禮節,攜家帶眷於1903年7月即至聖路易,據說為所有參展國家代表住進該地之第一人。黃開甲不僅負責展覽場地的選取、「中國館」(Chinese Pavilion)的建造,也參加社交活動及儀式,重要者包括「中國館」的破土興工、慈禧七十歲生日慶典。一如國際外交禮儀,黃開甲的家人廣受邀請,與黃開甲共同參與多項活動,身穿大清服飾的黃家夫婦留影當地,頗受注目。正監督溥倫因皇族及團長身分更受禮遇,大會特別安排雕琢精美之四輪馬車供其乘用,來往猶如歐洲貴族。首次出國的溥倫一舉一動廣受矚目,包括住處、膳食等生活細節均見詳細報導,尤其偏重其勇於嘗試西方文化的一面。無論文字報導或留下之影像皆可證明,溥倫的出現率似乎遠高於包括男爵在內的日本特使團,以及於1904年底訪問博覽會的伏見親王(Prince Fushimi)。相對於日本的全面西式裝扮,清廷對於傳統服飾及髮式的堅持,反而使特使團代表在聖路易成為眾人好奇觀看的對象,媒體不只仔細描繪,甚且形容為如圖畫一般(picturesque)之景象。中國特使的「異國風味」(exoticism)帶來極高的「可看性」,而清廷首次以政府名義參加博覽會之舉,顯然得到美國社會的認可,溥倫的表現一如英國皇室成員,在美期間雖未肩負實際工作,然以其身分具有代表國家之象徵意義,密集出現在大眾面前,成為觀看與品評的對象。

遠在北京的慈禧並未親自出席博覽會,但由其油畫扮演與溥倫類似的角色,中國皇室在國際舞臺上似乎正轉型成為眾人熟知其身影、日常談論其瑣事的名人(celebrity)。慈禧畫像以柯姑娘美籍畫家身分受展於「美術宮」(Palace of Art)中美國繪畫部門,而中國於此展覽場地全然缺席。雖然如此,因像主身分特殊,仍受極大禮遇。畫像在搬運途中因慈禧貴為皇太后,覆有皇室象徵之黃色絲綢,至聖路易後舉行揭幕儀式,由溥倫主持,為博覽會中正式儀式。畫像所置之處,亦考量慈禧之地位,位於該宮正館重要位置。展覽繪畫及雕刻的「美術宮」位於博覽會扇形設計的中軸位置頂端,又居於隆起之小丘上,可統攝全場。此宮本是全會場最重要之點,以此象徵人類文明之極,超過其他諸如「電力與機械宮」(Palace of Electricity and Machinery)或「運輸宮」(Palace of Transportation)等所代表的工業文明。「美術宮」計有四棟建築,分別為正館、東館、西館及雕刻館,形成一四方形。正館面向中軸線,以美國繪畫為主要展品,慈禧畫像位於第十八展覽室之東北角,尺幅遠大於鄰近作品。以上種種,皆可見慈禧畫像之特別,而相關書寫及報導只要提及中國參展之事,多言及此一畫像,其中若干記載甚且明言其廣受歡迎與讚美,未見惡意之詞。以此觀之,慈禧意圖改善自己形象的做法,似乎頗有收穫。

中國特使團與慈禧肖像所受之歡迎未必延伸至同時出現在聖路易城的中國參展商人與工匠,上層階級在外交上的廣受接納,並不一定代表美國各界對於中國人長期以來的歧視為之改觀。眾所周知,西方人對於中國的觀感自十九世紀轉向極端的負面,十九世紀末的美國不僅通過排華法案(Chinese Exclusion Act),包括小說、戲劇、新聞報導等大眾媒體醜化中國之例亦屢見不鮮。大清政府未嘗不知此事,1902年應允參加聖路易博覽會後,也嚴詞要求華人赴會進口章程必須修改。聖路易博覽會當局為了使中國參展順利,特別向聯邦政府申請中國商人及工匠之入境許可。然而,這些非外交成員之一般中國民眾仍在舊金山海關、聖路易城受到不友善的待遇,不但入境頗受刁難,到聖路易後還須每日報到,表明自己行蹤,而新聞媒體的歧視依然如故。

外交上的種種狀況猶可自美方反應得知,商業利益則難以評估。萬國博覽會確實具有推廣商業的目的,除了「美術宮」中的「精緻藝術」非賣外,聖路易博覽會中許多參展品均附有標籤,明言價格,參觀群眾可當場購買,等到博覽會結束後再提領貨品。如此看來,博覽會宛如今之大賣場,萬物皆有其價,入場者與參展者自由買賣,由博覽會當局提供陳設場地。以聖路易博覽會近二千萬的參觀人次看來,確實商機誘人。然若細細推敲,情形未必如此簡單。

中國參展品的銷售狀況缺乏明確記載,僅能自相關資料判斷。首先,中國正式參展品往往價錢驚人,見諸資料,便宜者亦達七十美元,昂貴者更是動輒上千上萬。以當年美國生活水準觀之,博覽會入場費僅五十分,尋常中產階級男性之月收入約為六十美元,中國參展品不啻天價,恐非占博覽會參觀群眾絕大多數的中產及上層勞工階級所能負擔。由今日尚存於聖路易地區的中國參展品即可見造價之昂貴,如密蘇里州歷史博物館(Missouri History Museum)收藏之桌椅組合,以紫檀木鑲嵌白木紋飾,漆面光滑,做工繁複,所費恐不貲。此外,在該博物館所辦之聖路易博覽會回顧展中,可見中國瓷盤、瓷瓶,皆為當地人家提供其父祖輩當年參觀博覽會攜回之紀念品。此類物品尺寸小,製作粗糙,未必為中國官方送展之物件,比較可能是博覽會之娛樂地帶「大道」(The Pike)中的「中國村」(Chinese Village)或賣或贈的紀念品,價格低廉,與正式參展的紫檀桌椅比較,差別立見。

中國參展品除了由海關港口、地方政府徵集而來外,各地私人公司亦有,外國貿易商若有興趣,應可訂購,例如上海茶磁公司的茶葉因得獎而與紐約一茶行簽訂長期交易合同。參展目錄以英文印製,隨展販賣,可供日後買貨參考。然而,日本專為博覽會參展設置之協會擔負與潛在買主日後聯絡之責,未聞中國有此措施。更甚者,博覽會後,許多聖路易之展品隨即運至比利時,以充實次年之列日博覽會,銷售不佳之狀,可以想見。據聞,以溥倫夏日所居宅邸為本而建成之「中國館」,雖耗費十三萬五千美元(四十五萬兩),展完後整體建築及內部裝潢、家具獻給博覽會籌辦公司之總裁大衛.法蘭西斯(David R. Francis),永誌中國參展之誼。慈禧肖像亦以中美邦誼為名贈與美國政府,隨收於國立美國歷史博物館(National Museum of American History)。若與博覽會主辦當局會後廣賣建築拆卸物、甚至於拆毀過程中收取門票開放參觀的做法比較,商機似乎不是大清政府優先之考量。

檢討清廷參展之利害得失並非本文目的,然上述以外交收穫與商業利益的角度所進行之考察,已顯示其侷限性。中文學界若干關於晚清時期參加萬國博覽會的研究,所用資料以清廷檔案為主,雖有整理之功,綜覽歷史發展也有其貢獻,但呈現的是公文文書中的「顯性」官方說法,處理的重點偏於外交、商業實利等具體可見的部分,較少其他議題的討論。較為不同的是大陸學者馬敏一文,援引資料較觸及文化交流與價值觀改變等議題,值得參考。

事實上,若翻閱當年之參展目錄,整體送展物品無法全由「實利」角度解釋,例如城市景觀照片、中國各地地圖、婚喪典禮之模型、各式服飾、古銅器、度量衡器具、歷代錢幣或《三國志》、《聊齋誌異》等中文書籍。即使是由公司行號所出、可供買賣的貨品,一如前言,商業利益也難以計算。再者,外交不只是敦睦邦誼,而商業涉及之廣也非買賣計利而已。前言溥倫、慈禧等中國皇室成員外交職責與名人形象的出現,即已跨出敦睦邦誼之思考,觸及大清皇室進入西方主導的現代世界後,自然被視為與歐洲皇室同質之群體,皇室在運行國際慣例的同時,在域內的形象塑造、權力基礎與性質是否隨之改變等課題。再者,中國參展物品中無法歸類為商品的部分,事實上多為呈現生活習俗、地理景觀或歷史文化之相關物品,其所表述的,並非大清國某個特殊部門或面向,而是無法再分割的「中國」。即使是討論參展品中的貨品,也必須面對美國市場品味需求的課題,包括中國異國風味、中國在西方的形象等,何嘗不涉及中國在西方的呈現,傳統商業史的角度難以涵蓋。

以上的課題皆牽涉異文化的交涉,萬國博覽會本屬於西方世界之發明,品評觀看者又多為西方人,中國涉足其中,等於是進入西方安排好的秩序中呈現「自己」,此一自己也就是與主辦國美國、參展多國所形成之國際社會相對而產生的「中國」。如此看來,博覽會主辦國與參展國自有其外交與商業考量,但晚清參與博覽會的歷史意義需要更深刻的思考。本文企圖以文化史的角度進行研究,同時參照中文檔案與美國所存資料,包括聖路易博覽會之參展目錄,以及舉辦當局、美國大眾媒體或出版商所出版或保存的圖像、文字資料,將此一歷史事件之解讀一則置於中國晚清的時空脈絡中,一則不外於國際社會舉辦萬國博覽會的歷史情境。在此一異文化的多向觀照中,本文希望藉由瞭解博覽會的複雜面向及聖路易博覽會的主旨、設計等,進而考察大清政府如何在一西方的情境中呈現「中國」。也就是說,假設「中國」並非指向一本質性的範疇,具有永恆不變的特質,而是相應於特殊歷史時空下經由自我與他者的對應、協調關係而來的混合產物,探討此種呈現重要的是框架出一特殊的歷史時空,觀察中國處於其中的種種細節。尤其是聖路易博覽會中的中國與他者具有多重的對應關係,他者可以是美國、西方,或如日本等參展國,而「中國」本身也非一同質體,展覽的主導者國籍、單位互異。處理如此多線交織、歧異複雜的課題,本文將落實至博覽會現場參展品的內容及陳列方式,以此討論「中國」形象的呈現。以下即回溯到博覽會發生的場所(site),看看中國所面對的西方情境。(未完待續)

最佳賣點 : ⊙ 跳脫「藝術品真偽」、「作品鑑賞」、「風格傳承」等藝術史研究習見的議題。

⊙ 以「視覺文化」、「物質文化」為取徑,關照中國傳統「物」的賞鑑文化,如何在二十世紀初這一關鍵時期,轉化為今日熟知的「現代」樣貌。