エッセイストのように生きる

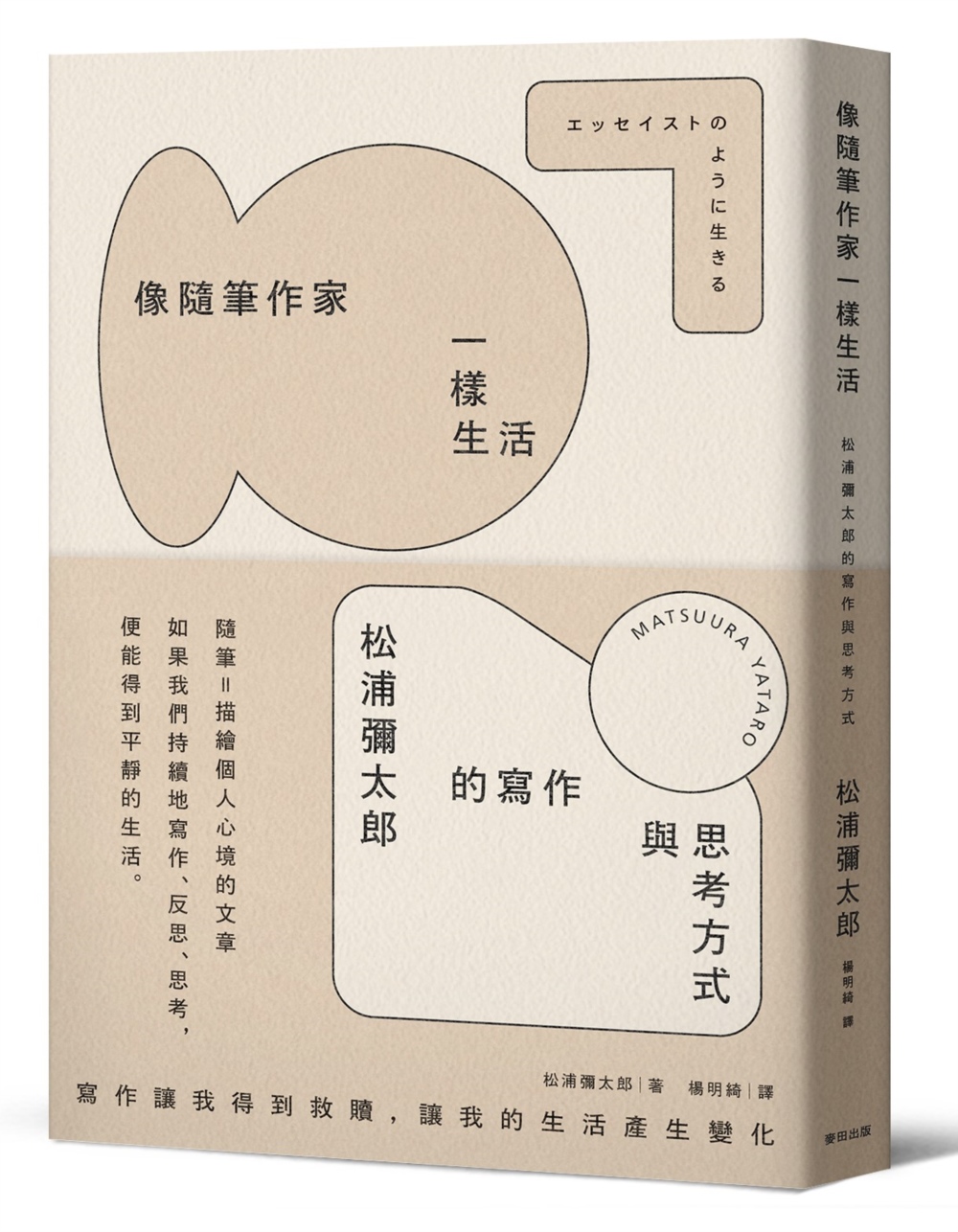

| 作者 | 松浦彌太郎 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 像隨筆作家一樣生活: 松浦彌太郎的寫作與思考方式:【寫作讓我得到救贖,讓我的生活產生變化】隨筆=描繪個人心境的文章如果我們持續地寫作、反思、思考,便能得到平靜的生 |

| 作者 | 松浦彌太郎 |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 像隨筆作家一樣生活: 松浦彌太郎的寫作與思考方式:【寫作讓我得到救贖,讓我的生活產生變化】隨筆=描繪個人心境的文章如果我們持續地寫作、反思、思考,便能得到平靜的生 |

內容簡介 【寫作讓我得到救贖,讓我的生活產生變化】 隨筆=描繪個人心境的文章 如果我們持續地寫作、反思、思考, 便能得到平靜的生活。 「像隨筆作家一樣生活」, 並非是為了成為某種特定身分的生活方式, 而是思考自己希望成為什麼樣的人,直視每日的生活和自我, 感受心靈的微小變化和喜悅,並能明確地表達出來。 什麼是隨筆?──────隨筆一詞可以解釋為「自由抒發記錄的散文體裁」,也就是將快樂、悲傷等情感的起伏化為言語,彙整成文章。本質並不在於「今天發生了什麼事」,而是「因為這些事情,我產生了這樣的想法」,並且將隨筆視為「存在讀者的前提下」寫出的作品。 不只傳授寫作技巧,更是一種生活指南──────松浦先生以自身經驗闡述隨筆創作的哲學,並分享其獨特的思考方式與生活態度,強調從日常生活中尋找「祕密」的重要性,以及培養「細膩觀察」、「全盤接受」、「持續反思」等能力,最終達到內在的平靜與富足。文中也探討了閱讀、書寫、思考與生活之間的緊密關聯,並提出許多實用的建議,幫助讀者在生活中找到屬於自己的哲學。 ☆隨筆,就是「祕密的告白」☆ 如果只是寫出「我很高興」或「我這麼想」不能稱之為隨筆。松浦先生認為,隨筆還有很重要的一點是「祕密的告白」(不是講述自己有什麼過去),也就是經由探尋、發現並將更多人尚未發現隱藏在事物本質的「祕密」轉化為文字。 正如他寫過關於幸福、家庭、生活、旅行等各種主題,就連本書也是他經過長時間、大量思考對隨筆的獨家定義。個人領悟所得出的「獨家祕密」就是隨筆的種子。這種隨筆中的祕密對很多人來說會是大發現。 ☆隨筆,就是有「觀點」的東西☆ 因此,需要有自己獨特的「視角」。而要有視角,首先需要有「凝視的對象」。你喜歡的事物、你感興趣的東西、珍視的事情、愛的人或事,你最希望深思的東西,將它們置於心中。然後,當你確定你要觀察的對象後,可以從各種角度花時間去思考它。看看它的背面。從遠處看。靠近它看。 人們經常迅速地、單向地看事物,但你可以花幾小時、幾天甚至幾年的時間去觀察。只是輕輕在表面滑過,你無法接觸到隱藏在內部的祕密。不用擔心「自己與其他人不同,也許我錯了」或者「我沒有看到其他人說這些,這樣沒問題吧?」 三十、四十世代是人生的中繼站, 而時光不會停止流逝, 不妨在這個回顧過往人生的最佳時機點停下腳步, 思索自己想過著什麼樣的人生,重啟今後的生活方式。

作者介紹 松浦彌太郎1965年出生於東京。高中未畢業,即隻身遠赴美國等地遊歷闖蕩,體驗最純粹的生活。回國後,便按照自己的步調,一步一步實現開設書店的夢想,現任「Oishi kenko Inc.」董事,同時也是書商、作家。1992年|成立販賣舊雜誌和專業書籍的「m&co.booksellers」。1994年|於赤坂「Huckleberry」內設置書店;1997年將店面遷移至中目黑。2000年|創立以兩噸重貨車為載具的移動書店「m&co.traveling booksellers」。2002年|與GENERAL RESEARCH創辦人暨設計師小林節正於中目黑共同開設「COW BOOKS」。2003年|於南青山Dragonfly CAFE開設「COW BOOKS」二號店。2006年|開始接任日本老牌生活雜誌《生活手帖》總編輯。2015年|成立「生活的基本」網站,擔任CEO。2017年|接任「Oishi kenko Inc.」董事迄今。著有《今天也要用心過生活》、《嶄新的理所當然》、《謝謝你》、《不能不去愛的兩件事》、《給40歲的嶄新開始》等作品。楊明綺東吳大學日文系畢業,曾赴日本上智大學新聞學研究所進修。譯作有《獨活女子的守則》、《鋼筆醫生》、《蜜蜂與遠雷》、《六個說謊的大學生》、《漣漪的夜晚》、《村上私藏──懷舊美好的古典樂唱片》等。

產品目錄 前言思考新的生活方式/確立自己的軸心而活第一章 什麼是「隨筆」?什麼是「隨筆」隨筆,就是「祕密的告白」隨筆,就是有「觀點」的東西隨筆,就是「變化的紀錄」隨筆,就是寫些不想忘記的事隨筆,就是自己的哲學第二章 隨筆作家的「生活方式」「Doctor Yourself」面臨人生岔路時,能做出正確的判斷肯定一切而活不斷自問「想成為什麼樣的人」不是「選擇」,而是「打造」生活方式活得「糊塗」一點又何妨人生不必精打細算安穩的生活常說好話抱持好奇心,看待、挖掘事物第三章 為了寫作而思考重新審視「思考」一事思考「感受到的事」不妄下決斷直到清楚了解為止睡前的三個筆記,成了「思考的素材」隨身帶著記事本和筆活用心智圖,整理自我試著打開別人的話匣子區別「知道」與「了解」窄化「知道」的入口掙脫來自「素養的壓力」不被手機綁架自己找出答案,而不是依賴上網搜尋也要保有什麼都不想的「放空時間」第四章 為了寫作而閱讀為了寫作而閱讀為了受到影響而閱讀一天讀一點也沒關係,養成每天閱讀的習慣閱讀,就是和書寫者對話思索寫作的動機反覆閱讀同一本書如何看待各種書籍《廣辭苑》是浪漫讀物無論是閱讀書籍還是漫畫,都能成為電影導演對我而言,堪比教科書的隨筆名作第五章 寫作方法思考從什麼樣的「祕密」開始書寫為自己書寫,讓別人閱讀形塑自己的文風寫作一事,不需要「演出」如何擬定「大綱」①如何擬定「大綱」②隨筆的適當篇幅三種吸引人的文章開頭想說的事「只有一件」不寫的東西①不寫的東西②具體描述情景的好處文章的優劣之分修改的時機與要點靈感枯竭時的因應對策與思考方式別拘泥於題目寫作與自我身心健康管理決定寫作的「理念」

| 書名 / | 像隨筆作家一樣生活: 松浦彌太郎的寫作與思考方式 |

|---|---|

| 作者 / | 松浦彌太郎 |

| 簡介 / | 像隨筆作家一樣生活: 松浦彌太郎的寫作與思考方式:【寫作讓我得到救贖,讓我的生活產生變化】隨筆=描繪個人心境的文章如果我們持續地寫作、反思、思考,便能得到平靜的生 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9786263108325 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786263108325 |

| 誠品26碼 / | 2682839981002 |

| 頁數 / | 200 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 13X19 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 328 |

推薦序 : 前言

.思考新的生活方式

因為氣候變遷導致氣溫飆升、全球通貨膨脹、看不見終點的戰爭、疫情爆發、貧富差距擴大、核武威脅,以及讓人類面臨莫大考驗的高科技發展,這是一個動盪不安的時代。

即便如此,我們的日子還是一天天地過,就算苦思該如何是好,時光也不會停止流逝。

我有時也會擔心自己被時代潮流淘汰。

當然,就算每天擔心這、擔心那,還是有讓人愉快、開心的事,也有打從心底感謝的事;但依舊會有超乎自己想像的事情與問題接踵而來,這就是未來。那麼,究竟是什麼樣的未來呢?

我不由得想停下腳步,思索自己今後該過著什麼樣的人生。

我反省自己的生活方式。

身為隨筆作家的我也跨足其他領域的工作,但基本上,「寫作」一事是我的生活重心。不知不覺間,為了「寫作」而調整的生活型態成了我的生活方式,也構築自己一路走來的人生。

於是我突然想到一件事,或許「隨筆作家的生活方式」是今後的生活選項之一。自己認為不足為奇的生活方式也許是因應今後時代,不,為了不被時代淘汰的一個小發明。

冒昧請教,你是怎麼喝一杯水呢?

是什麼也不想,一口氣喝光?還是慢慢啜飲?我認為喝水的方式透露這個人的生活方式,沒有什麼好壞之分,只是差異甚大。

擁有社經地位、生活不虞匱乏、對於未來充滿希望,世人所謂的幸福充其量只是結果論,必須付出莫大努力,還要有運氣,不是嗎?那麼我們為了得到幸福該怎麼做?如何努力才能得到幸運之神的眷顧?那就是必須在競爭中獲勝。比誰都快、比誰都多、比誰都強,必須在社會這處戰場奮戰。無論是贏得勝利的倖存者,還是被擊潰的輸家,今後都將面臨更嚴峻的考驗。

那麼,你選擇什麼樣的生活方式呢?

不可能任誰都能成為戰士,至少我就不行。不,是不想成為戰士。不是放棄追求幸福,而是思索是否有更符合今後時代,更不一樣,不必奮戰,也不用競爭的新生活方式?愈是這麼想就愈覺得「隨筆作家的生活方式」就是我面對這時代的反思。

在如此競爭的社會中,既有的生活方式已無法讓人幸福,滿足心靈,所以應該不少人也在找尋新的生活方式吧。

我想推薦「隨筆作家的生活方式」,但不是要你從事隨筆作家這職業,而是了解這樣的生活方式。

投資客和YouTuber是不受任何人的束縛,就能日進斗金的例子;但想必也有不少人對於這種渴望得到社經地位,成為名人貴婦的人沒什麼好感吧。

說得更直白些,正因為身處資訊氾濫的大環境,今後肯定愈來愈多人需要數位排毒吧。

本書要談的不是物質方面的幸福,而是和追求精神方面或本質性幸福的人,分享我的個人經驗與觀點。

「隨筆作家的生活方式」不是為了成為某種特定身分的生活方式,而是思考自己想成為什麼樣的人。

關注自身與自己的生活,感受喜悅與愁苦,用心領會上述種種的生活方式。

三十、四十世代是人生的中繼站,也是回顧過往人生的最佳時機,所以不該渾噩度日,重啟今後的生活方式很重要。畢竟人生還有三十、四十年之久,找尋適合自己的生活方式吧。

在這充斥各種情報的現今時代,不少人感覺自己的存在愈來愈薄弱,面對工作與生活迷惘不已,惶惶不安。

從日常生活中找尋讓自己開心的小小發現與感動,分享喜悅的同時也提升自身與他人的存在感。我希望和大家一起學習這樣的生活方式,過著這樣的人生。

期盼這本書探討的「隨筆作家的生活方式」能讓讀者今後人生過得幸福又安適。

.確立自己的軸心而活

我從二十幾歲開始就不時審視自己的內心,筆耕不輟。

了解自己的喜好,也明白自己的不足,知道什麼是人生最重要的東西,也漸漸找到讓自己幸福,心靈富足,適合自己的生活方式。

就這樣構築出「自己的生活」。

因為過著適合自己的生活,所以不太會被別人的意見或各種情報左右,做什麼決定時,也沒那麼徬徨猶豫;就算有時身心失衡,也能馬上察覺自己不太對勁,試著放鬆,回復平常心。

正因為能忠於自我的活著,才能寫作。透過「寫作」這件事了解自己,守護內心的心靈小屋。

可以說,寫作一事拯救了我。

對我來說,「寫作」是工作,也是一種生活方式的選擇,亦即選擇「像隨筆作家一樣生活」。

以隨筆作家的身分眺望世界,觀察自己,審視每一天,深刻理解喜愛的事物,打造屬於自己的世界,選擇怎麼過自己的人生,然後不吝和別人分享其中的豐饒與幸福。

清楚知道並珍惜「自己的豐饒之處」與「自己的幸福」,才不會輕易受外力影響,也才能找到最適合自己的生活方式。靜靜啜飲一杯水,思考自己想成為什麼樣的人。

這方法就是「像隨筆作家一樣生活」。

內文 : .「Doctor Yourself」

我重新思考關於隨筆的本質時,從偶然發生的一件事邂逅某句話,那就是「Doctor Yourself」。

我知道有本西文書就是這書名,但看到這句話的瞬間,感覺心中有盞明燈,覺得自己一直以來思考的事、實踐的事被賦予了一句美好的話語。

「Doctor Yourself」──做自己的醫生。

我對於這句話的解釋是,客觀地看待自己,做自己的主人,也就是健康地活著。

要想維持健康身體,不單是靠醫生、藥物、手術等醫療資源,還要保持良好日常生活習慣,像是飲食均衡、睡眠充足、養成運動習慣等。

要想維持健全心靈則得靠自己,而不是冀望別人,像是養成閱讀習慣、經營人際關係、投入工作、珍惜真正重要的事物,從日常生活中尋找屬於自己的幸福。

換句話說,「Doctor Yourself」就是為自己的人生負責,讓自己活得更好。

我認為隨筆作家的生活方式十分貼近這樣的生活方式,愈是了解這句話的意思,便愈覺得自己一路走來就是無意識地做自己的醫生。

因為我一直在關注自己,所以清楚知道自己什麼時候狀況很好,什麼時候身心欠佳。

而且這份關注落實於每天的行動中。

如此一來,就能明白什麼對自己而言最重要,什麼能為自己帶來幸福豐富的生活。

深度了解自己,藉由「Doctor Yourself」,守護身心健康。

隨筆作家每天都在思考、寫作,這種感覺近似跑馬拉松。

剛開始跑時,無論是寒冷冬天還是酷暑盛夏,總覺得「唉,不想跑了」、「好累喔」。

但試著鼓勵自己堅持下去,便會覺得好暢快,然後愈跑整個人的狀況愈好,當然也是因為有足夠的體力與肌耐力。一旦養成習慣後,不跑便覺得渾身不對勁。身體能如自己所想的活動,便有能力挑戰任何活動。

「雖然一開始很辛苦,但嘗試後就想盡力完成」,這麼一來,這件事將成為「不可或缺的存在」,也成了「造就自己的基石」。

基於各種觀點,跑馬拉松與寫隨筆十分相似。

成為可以「Doctor Yourself」的自己,或許是實踐「隨筆作家的生活方式」目標之一。

.面臨人生岔路時,能做出正確判斷

一旦能做到「Doctor Yourself」,即使面臨人生岔路,也能冷靜前行。

其實我在二○二二年,做了一個重大決定。

二○一五年辭去《生活手帖》雜誌總編輯一職後,我便以松浦彌太郎這名字努力工作;雖是抱著希望對別人有所助益的心情在工作,但老實說,我時常告訴自己「必須更努力才行」。

於是某個瞬間,我突然意識到「再這麼下去,一切就成了追求名利的經濟活動」,那時湧現心頭的不是高興與誇耀,而是懷疑「這樣真的好嗎?」。

深思自己究竟想怎麼活著,再次審視自己、詢問自己。於是我決定「不再做些對人生來說,非必要的事」,颯爽放棄那條路。

僅花了一點點時間就做出這決定。

我之所以能夠果斷地做出決定,就是拜日積月累的隨筆作家生活方式之賜。

也是因為不停動腦思考的緣故。

身為隨筆作家的我也會寫些關於「金錢」、「投資」的文章,明白「金錢與地位不是首要考量的事」,也知道對自己來說,什麼才是「恰到好處的生活」。

此外,我也更加明瞭人性的脆弱。年輕時,總是高聲嚷嚷:「我才不會因為金錢而有所改變」,但愈是了解人類這種生物,就愈明白「人性很難不因為金錢而動搖」,所以會坦然地思考:「我八成也會為了錢而變得很差勁吧。」

蒐集自己決定成為隨筆作家時所找到的各種「祕密」,認真思考今後想過著什麼樣的人生,遂決心「不過不適合自己的生活」。

現在的我每天都過得很舒心,生活豐富多采又幸福。

隨筆作家的生活方式讓我面臨人生重大抉擇時,依然保有自我,深深覺得自己真的做到「Doctor Yourself」。

.肯定一切而活

「肯定一切」是「隨筆作家的生活方式」的一種態度,也是讓我每天心情沉靜的要訣。

接受發生在自己身上的一切,覺得有其意義與價值。

一旦養成這般態度,就能平靜面對生活上的麻煩與痛苦,不容易心生負面情緒,也比較容易消化負面情緒。

我讀過許多國家與各種年代的文章,主題與文風百百種;但有趣的是,絕大部分的文章都是以「感謝」收尾。

當然不是直接寫說「我很感謝、感激」之類的,而是無論描述多麼悲傷、痛苦的事,也會肯定活著一事,且「心懷感謝」。

我也是如此。仔細分析自己生活中的情感波動,總是會連結到感謝一詞。除了「高興」、「開心」之類的積極情感,也會有「悲傷」、「懊悔」等負面情緒。

或許有人會把這樣的情況解釋成頓悟,其實不然。因為這種事不是光靠努力就能做到。

「所有事情都有其學習價值,所以要心懷感謝」,就是這麼回事。

好比你覺得「為什麼那個人說的話,讓人如此心煩?」

也許別人的一番話就讓你暴飲暴食、心情陰晴不定,那是因為你「放棄思考」。

這時不妨試著停下腳步,靜靜地關注自己,而不是對方。

這麼一來,就會發現許多事。再次確認什麼是自己無法容忍的事物,回想小時候是否有類似經驗,然後思考不容易焦慮的人和自己有何不同,像這樣逐步探究自己。

「喔喔,原來如此啊。」哪怕只是想通一件事,也是增加一項經驗。

「多虧那番讓人心煩的話,我才能察覺一些事,雖然感覺不太好,但還是很感謝。」就會這麼告訴自己。

又好比遭遇意外而導致骨折一事也是如此。每天因為身體的不自由而體悟到的事,肯定讓自己有所發現吧。又或者自己對於「死亡」有更深入的想法,說不定價值觀也隨之改變。

總之,最後還是會覺得這是一次「讓人心懷感謝的經驗」。

像這樣逐漸明瞭「所有事情都有其意義,有學習價值」,今後無論遇到再怎麼痛苦、討厭、令人惱火的事,也會心懷感謝,認為這件事之所以發生有其意義。

再者,要是能養成寫作習慣,那麼不管發生什麼事,都能將其視為「隨筆的素材」進而積極面對,也許能從中發現新的「祕密」。

正因為如此,才不能在情緒高漲時提筆書寫。

我的隨筆集《今天也要心情愉悅》(今日もごきげんよう)中,有一篇名為「夫妻爭執」的文章。一如題名,內容寫的是現在重看會莞爾一笑,夫妻之間再日常不過的鬥嘴模樣。

如果只是單純描寫吵架情景,便稱不上隨筆了。透過吵架一事,思考夫妻之間的關係與溝通方式,找到屬於自己的看法與觀點,才能成為一篇隨筆。

若是正怒火中燒,在還沒打算和好時寫下:「因為發生這種事,所以很生氣……」表示自己還處於無法理解的狀況,也難以心懷感謝地看待彼此為何爭執,所以最好等待情緒平復後再執筆,因為爭執一事也是讓自己有所成長,「值得感謝」的事。

「肯定一切」而活。

隨筆作家的生活方式就是遭遇討厭的事也能勇於面對,細細吟味。

.不斷自問「想成為什麼樣的人」

我們從小就被問:「長大後想做什麼?」太空人、甜點師、小說家……任誰都被這麼問過或是問別人。

但,其實這是個很殘酷的提問。

為什麼呢?因為往往會導向:「想做什麼工作?」「人生本該實現夢想」、「無法實現的話,就是失敗」,孩子便是被這樣的價值觀所束縛,所以這是個限制生活自由的提問。

況且孩子無法回答搞不清楚是什麼的職業,也只能從自己知道的工作中「選擇」一種回答。

亦即我們總是從世上已有的工作中選擇,若無法實現所選,便會覺得自己很沒用。

那麼,試著換個問題吧。

「你想成為什麼樣的人?」

如何?我想應該不少人都思考過這問題吧。

這問題是在問「對於人生的想法」,究竟想怎麼樣活著?這一生想實現什麼?

要是看得到大致方向,每天的行動、想法與選擇也會跟著改變,不會莽撞前行,而是成為一艘以北極星為辨別方向的指標,全力航行的船。

「我想成為帶給周遭幸福,很有魅力的人」,若是以此為人生目標,自然就會思考要成為這樣的人該怎麼做?必須花費多少時間?如何經營人際關係?

我總是告訴自己,要把今天視為實現自我想法的一天。不難想像知道自己「想成為什麼樣的人」而活著,與沒有這般意識而活著的人有多麼天差地別。

基本上,讓我打從心裡佩服的人都是那種不必說出口,也能讓人覺得他對於自己的人生很有想法(舉凡工作態度、生活方式、待人接物等),知道自己「想成為什麼樣的人」。

心目中理想的「生活方式」或許只有一種,也可能有好幾種。

不曉得什麼時候找到答案,也可能一直找不到。

總之,不斷地尋找就對了。即使找到很像答案的東西,也不要停止思考。

抱持這麼一個大哉問,可說是「隨筆作家的生活方式」的一種象徵吧。

「你想成為什麼樣的人?」孩子面對這樣的提問或許多少有點困惑。

但我認為從小就該習慣這樣的提問,也覺得這個提問很重要,至少比「你想做什麼工作?」這問題來得自由,有遠見多了。

我認為像我們這種自我已經確立的大人,最好心中常懷這般需要深思的問題。

「首先,期許自己變得溫柔吧。但……什麼是『溫柔』呢?」

「也許想成為不甘心一陳不變,時時求新的人吧。可是……總覺得應該不是這樣……」

思考得更深入,更理解自己,靜待讓自己覺得「就是這個」的想法出現,這過程很重要。

不過,倒也不用每天花一小時認真思考這問題,也不必利用週末時光專注思索。

只要擱在腦中一隅,不時意識到「對喔,有這回事」,試著深思就行了。藉由長時間不斷與自己對話,逐漸了解自己的價值觀。

我到現在也是一邊思索「自己想成為什麼樣的人」,一邊寫作。汲取所見所聞,摸索自己的生活方式,想想自己想成為什麼樣的人,再把想法化為文字。

如今的我到了五字頭的人生,正是面對「自由」一詞的時候。

多麼令人著迷的詞彙啊,雖然一直告訴自己「想活得自由自在」,卻尚未具有闡釋這詞彙的能力,因為我還沒找到「祕密」。

身為隨筆作家的我有個預感,或許「闡述自由」就是我的終極目標吧。

直到我發現「所謂的自由是什麼?什麼是自由的生活方式?該怎麼做,才能活得自由?」這些「祕密」,就能以自己的話語闡述自由。

所以我會不斷地思考、感受,持續筆耕。

.不是「選擇」,而是「打造」生活方式

若非「成功」便是「失敗」,不是「正確」即是「錯誤」。

我們從小就不知不覺地被灌輸這樣的價值觀,無論是考試、工作還是人生中的重要事件,只要達成既定目標就是「很好」,若沒達成就是「很差」。

大多數人都希望自己成為很好的一方,以此為目標,努力不懈。

但寫作沒有正確答案。

寫作就是在沒有對錯的空間裡反覆思索,也是隨筆作家的生活方式。

現在一般人多是「選擇」生活方式。

這種感覺就像到了某個年紀,面前排放著好幾張卡片,「走這條路看看吧」從中挑選一張;然後陷入另一種種狀況,「就選擇這樣的人生吧」再選一張。

明明「沒有自己想要的選項」,卻還是抓起一張,滿足地告訴自己:「這張卡片最接近正確答案吧。」

生活方式本來就因人而異。每個人的生活方式都不一樣,當然也可以打造屬於自己的生活方式。

活著這件事無法依賴他人,必須對自己的人生負責;因為人生要怎麼過取決於自己,沒有對錯,也不需要和別人競爭,形塑「自己的生活方式」。

要是以追求這般「獨立自主」的生活方式為目標,人生肯定過得更豐富多采,這就是隨筆作家的生活方式。

「獨立自主」的第一步,就是「了解」自己。

為什麼自己會這麼想?為什麼自己喜歡這個,討厭那個?

為什麼對自己來說,這樣是幸福、開心或是悲傷?

──藉由逐步了解自己,對自己負責,活出自我,活得自由。

就算和別人不一樣,也能告訴自己「我就是想這麼做」。

即使被別人批評「一般人才不會這樣」,也會告訴自己「不必在意」。

也許這樣的生活方式並不容易,但必須努力突破框架才行。

逐漸意識到生活方式「不是選擇,而是打造」,一定能夠讓人的內在變得更加強韌,而寫作就是為了強化內心。

最佳賣點 : 【寫作讓我得到救贖,讓我的生活產生變化】

隨筆=描繪個人心境的文章

如果我們持續地寫作、反思、思考,

便能得到平靜的生活。

「像隨筆作家一樣生活」,

並非是為了成為某種特定身分的生活方式,

而是思考自己希望成為什麼樣的人,直視每日的生活和自我,

感受心靈的微小變化和喜悅,並能明