他人の期待に応えない ありのままで生きるレッスン

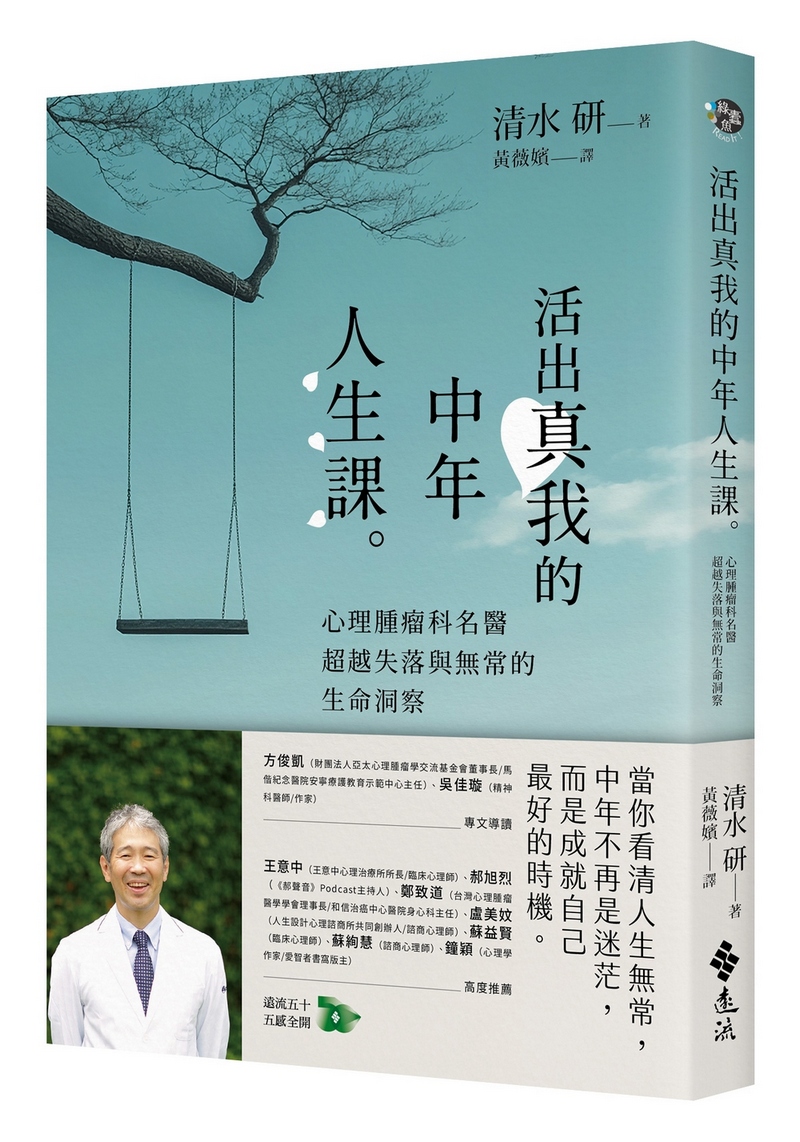

| 作者 | 清水研 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 活出真我的中年人生課: 心理腫瘤科名醫超越失落與無常的生命洞察:★心理腫瘤科名醫的獨特視角,最貼近死亡的熟齡智慧。★20年臨終諮商,4000個癌症個案,記錄生命盡頭 |

| 作者 | 清水研 |

|---|---|

| 出版社 | 遠流出版事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 活出真我的中年人生課: 心理腫瘤科名醫超越失落與無常的生命洞察:★心理腫瘤科名醫的獨特視角,最貼近死亡的熟齡智慧。★20年臨終諮商,4000個癌症個案,記錄生命盡頭 |

內容簡介 20年臨終諮商,4000個癌症個案,真實見證讓人生不後悔的秘密! 當你看清人生無常,中年不再是迷茫,而是成就自己最好的時機。 人到中年,常面臨身心失衡、工作瓶頸、關係疏離與情感挫折等多重困境。作者身為心理腫瘤科醫師,以二十年安寧療護工作為背景,分享了與超過4000名癌症患者的心靈對話,深入剖析他們在生命終結時對過往的回顧與反思。作者提出觀察:唯有拋開年輕的成長焦慮和應付他人期待的束縛,才可能超越中年危機,去追求真正令自己心動的目標和生活方式,最終擺脫「早知道」的人生遺憾。 人生下半場,不該只剩迷茫和失落,而應是最清楚知道自己想要什麼的一段時期。臨終諮商是生死之際最急迫的借鏡,提醒我們最終都避免不了「老病死」的必經階段。如何在有限生命找到超越悲喜憂懼的心靈能量,迎向生命最後挑戰,是一門重要功課。 本書融合心理諮商、個人經歷、生命觀和豐富個案的分享,從心理腫瘤科醫師的獨特視角見證生命無常所帶來的啟發,不僅可作為因應中年失落的處方箋,更為每個渴望活得自在的人提供心靈滋養與方向。 ※名詞解釋:「心理腫瘤科」——著重於癌症的心理層面,了解病人、家屬及專業人員對癌症不同時期的心理、社會、行為反應,及進行相對的社會心理治療。

各界推薦 方俊凱(財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會董事長 馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任)、吳佳璇(精神科醫師 作家)—專文導讀王意中(王意中心理治療所所長 臨床心理師)、郝旭烈(《郝聲音》Podcast主持人)、鄭致道(台灣心理腫瘤醫學學會理事長 和信治癌中心醫院身心科主任)、盧美妏(人生設計心理諮商所共同創辦人 諮商心理師)、鐘穎(心理學作家 愛智者書窩版主)、蘇益賢(臨床心理師)、蘇絢慧(諮商心理師)—高度推薦

作者介紹 清水研日本知名精神科醫師、醫學博士。金澤大學畢業後,歷經都立荏原病院內科、國立精神.神經中心武藏醫院、都立豐島醫院一般精神科實習,2003年起擔任國立癌症中心東醫院心理腫瘤科住院醫師。此後一直從事癌症患者及其家屬的診療工作。2006年起任職國立癌症中心(現為國立癌症研究中心)中央醫院心理腫瘤科,並於2012年起擔任該中心的心理腫瘤科科長。2020年起擔任公益財團法人癌症研究會有明醫院心理腫瘤科部長。他具有日本綜合醫院精神醫學會及日本精神神經學會專科醫師‧指導醫師資格。著有《如果一年後,我已不在世上》(平安文化)《因癌症而不安的你請讀這本書》(暫譯) 黃薇嬪東吳大學日文系畢業。1998年正式進入日文翻譯的世界,兢兢業業經營譯者路,也期許每本譯作都能夠讓讀者流暢閱讀。

產品目錄 專業推薦推薦序一 生命終有時,你可以坦然做自己 方俊凱醫師推薦序二 創傷後成長—珍貴的罹癌體悟 吳佳璇醫師前言第一章 折磨你後半生的「幻想」為什麼會陷入中年危機?「我可以不斷成長進步」的幻想「在社會上成功,就能幸福」的幻想赫曼.赫塞的詩踏上人生新旅程第二章 徹底悲傷,徹底低潮—打造不輸給負面情緒的心避免思考死亡中年危機是一種逐漸失去的狀態看似強壯的東西很脆弱正確處理憤怒和悲傷好好想像死亡面對死前的痛苦建立生死觀 第三章 不回應期待—跟隨自己的想望「want自我」與「must自我」九成問題都來自與父母的關係是什麼綁住了你?肯定真我迷失的自我中年危機是人生的轉機每一次反抗一點我恢復成人類了第四章 活出真我—自我肯定的人生原諒自己,就能原諒別人人生重新排序共同體感覺不害怕老去第五章 無法活在「現在」,就無法看清世界—享受當下感性復甦擺脫罪惡感喚醒心靈的瞬間正念覺察路邊的蒲公英後記作者簡介

| 書名 / | 活出真我的中年人生課: 心理腫瘤科名醫超越失落與無常的生命洞察 |

|---|---|

| 作者 / | 清水研 |

| 簡介 / | 活出真我的中年人生課: 心理腫瘤科名醫超越失落與無常的生命洞察:★心理腫瘤科名醫的獨特視角,最貼近死亡的熟齡智慧。★20年臨終諮商,4000個癌症個案,記錄生命盡頭 |

| 出版社 / | 遠流出版事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786264180085 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786264180085 |

| 誠品26碼 / | 2682807821002 |

| 頁數 / | 208 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21*14.8*1.35 |

| 級別 / | N:無 |

推薦序 : / 創傷後成長—珍貴的罹癌體悟/ 本文作者為吳佳璇醫師(精神科醫師/作家)

學生時代到精神科見習,曾經請教當時的住院總醫師,畢業後如何成功通過住院醫師甄選。我永遠記得,學長除了熱心傳授實戰經驗,還以一種「呷好倒相報」的口吻分享個人心得,「精神科最吸引人、最特別的地方,就是你的專業不僅能幫助病人,還會幫到自己。」

三十年過去了,我在不同場合常常想起學長的話。最近讀完清水研醫師作品《活出真我的中年人生課》譯稿,學長當年那種「好東西就是要跟好朋友分享」的感覺,不知不覺再度浮現。

清水研醫師是一位專職照顧癌症病人與家屬的精神科醫師,也是暢銷作家。根據他目前任職的癌研有明病院與出版社介紹,他在完成一般精神科訓練後,二○○三年進入日本國立癌症中心研修心理腫瘤學(Psycho-oncology),一路晉升到精神腫瘍科主任;二○二○年轉職私人財團醫院,本著助人助己的信念,繼續前進。

行文至此,您或許猜測,清水醫師八成是癌症醫院的員工又是患者,才能助人助己;您也可能對「心理腫瘤學」感到好奇,癌症病人及家屬的心理調適,究竟有甚麼特殊之處?且讓我基於過去曾照顧住院與門診癌症病人十餘年經驗,來談談癌症病人的心理調適。儘管罹癌對絕大多數人而言,是一種創傷性心理衝擊,一時間可能變得六神無主,甚至呆若木雞,接著出現失眠、恐慌、憤怒、沮喪、絕望等各種心理反應,但這一切多半只是「正常人在不正常狀態下的正常心理反應」——求助者聽到我這句有如繞口令的回應,常會愣一下,「你說我是正常的?」

「是的」,接下來,我會告訴病人,千萬不要小覷每個人與生俱來的復原力( resilience ),經過一小段時間,大約兩個星期左右,多數癌友的心理反應強度就會大幅降低(※ 資料來源:《緩和ケアのための精神腫瘍学入門》,小川朝生、内富庸介編集,二〇〇九年出版),逐漸找回生活步調。

不僅是心理反應改善,許多癌友還能從病痛中得到新的人生體悟,展開不一樣的生活,這正是近年心理學界與本書作者大力提倡的「創傷後成長」(post traumatic growth)理論,亦即個人在經歷罹癌、天災人禍等創傷性事件後,內心體驗到積極或正向的改變。換言之,當事者因失落而重新認清自我,從而另定目標,再度投入生活,即是書中所謂的「創傷復原五階段」,也是許多癌症過來人極力鼓吹,「罹癌是珍貴的生命禮物」。

但我必須提醒,這種正面的體驗,必須發自當事者內心,不宜由旁人敲鑼打鼓,甚至「強迫推銷」。不然,反而會變成「失控的正向思考」,使人無法擺脫情緒,把錯覺當成現實,甚至感受到壓迫。不只一位癌友告訴我,因為身邊親友一味要她保持愉快、正向的心情,反而讓她喘不過氣,「難道我失去悲觀的權利?不能為因病摘除的器官哀悼?」

罹患過乳癌的美國社會學家芭芭拉.艾倫瑞克(Barbara Ehrenreich)指出,正向思考本身沒有問題,但是當社會不斷強調,癌症是禮物、會使你更堅強、也是你改頭換面的機會......就容易讓思考單一、僵化,塑造出一個「只能正向的世界」。只是疾病本身,怎麼可能沒有痛苦與挫折?這樣的氣氛,不僅會抑制病友自然的情緒抒發,甚至不知不覺衍生出更多的自我咎責、怪罪的負面思考。

如何避免掉進這樣的陷阱,我認為清水醫師在書中提倡,認清自己內心的想望(want),不要老是被別人的期待(must)牽著走,不但能讓每個人生命中珍視的價值清晰浮現,也能看清芸芸眾生的諸多虛妄。

我還相信,作者若不是一位用心照顧癌友二十年的心理腫瘤醫師,不斷被癌症病人的「創傷後成長」啟發,並一再感受到「活在當下」的迫切與重要,他不會那麼快走出自己的中年危機,扔掉束縛自己的過去種種,享受現在的平靜。 / 生命終有時,你可以坦然做自己

※本文作者為方俊凱醫師(亞太心理腫瘤學交流基金會董事長/馬偕紀念醫院安寧療護教育示範中心主任)

接到出版社邀約為本書寫推薦序,感到意外與驚喜,出版社一定不知道我和清水研醫師是老朋友,還一起在廣島唱卡拉OK。當年我們認識的時候,都還未滿四十歲,如今都已年過半百,他還寫了這樣的書,身為大他兩歲的我,真是對清水研醫師感到無比敬佩,我也從他的人生哲理中收益良多。

也許正是我們的背景如此相似,精神科醫師、心理腫瘤學醫師、安寧療護醫師、研究學者,所以這本書深深觸動我心。但是,我相信即使沒有雷同的背景,願意看這本書的你,也會從清水研醫師的智慧中得到救贖與啟發。

全書共分為五章,每一章都有清水研醫師的智慧,我無法在推薦文中一一列舉,但我可以分享一些我閱讀之後得到的共鳴與啟發。

在第二章,清水研醫師提到他二○○三年進入國立癌症中心,那是日本最重要的治療癌症醫院,當時他三十一歲,自己還幻想著「人能繼續進步成長」,然後聽到患者問他「醫師,我活不了多久了,我該怎麼辦?」清水研醫師滿心疑惑,無言以對,因為自己沒有體驗過,無法想像。

我自己在一九九八年正式開始在馬偕安寧療護教育示範中心以心理照護專家的身分照顧癌症末期患者,我也是遇到同樣的問題,此後我的人生,一直在人的存在與意義之思辯中沉浸。這也是為什麼我和清水研醫師會認識的契機,我們都有同樣為患者著想的困擾。他在癌症中心的老師,我的忘年之交好友,內富庸介教授,他介紹了我們認識,雖然語言有些隔閡,但看到這本書中清水研醫師所寫的,我終於明白我們好接近。

在第三章,清水研醫師提到他是X世代,而本書的目標讀者族群也就是我們這群X世代,我們都被父母唸叨著必須如何如何,然後漸漸不知道自己是誰,終於迷失自我而開始批判自我,無法快樂過生活。

弔詭的是,不論在中年到來之前成不成功,都會陷入迷失自我的困局。然而,清水研醫師提醒「中年危機是人生的轉機」,從小處傾聽「want」的聲音,把「must」視為雜音,這樣就有機會讓自己恢復回人類。這實在是很難,但是看了清水研醫師這麼說,我也想好好試試看。

在第五章,清水研醫師提及「正念」(mindful)之所以吸引許多人的注意,間接證明了多數人都無法好好的活在當下。我非常認同,包含我自己都無法好好地活在當下。其實,正視自己的有限,人必定會死亡,好好讓感性解放,才能傾聽「want」,活在當下,跨越中年危機。

在寫推薦文的當下,我正在日本參加國際會議,同時經驗「must」的幻想,也試圖傾聽自己的「want」。旅途中,在廣島縣的尾道感受了很多事情,看了很多詩句,我就寫一句短詩來推薦吧!

人生不在乎長短

在乎自己

不要等到死亡前才想到

做自己 難 但我們可以

這是一本好書,正式出版後,我一定多買幾本送給我周圍的人。

自序 : / 前言

當我們進入人生中段,回顧自己的過往,腦中往往會浮現一個疑問:「我到了這個年紀了,還要繼續這樣過日子下去嗎?」不少人對過去的人生充滿了不安與掙扎,處於一種不安定的心理狀態,這就叫「中年危機」。而且有愈來愈多的人會在年過四十之後感受到這種症狀。

本書的內容,是以我自己陷入中年危機的經驗,以及擔任心理腫瘤科醫師的見聞,提供給目前處於中年危機的各位,在人生後半段擁有「幸福人生」的祕訣。最關鍵的一點是,陷入中年危機時,我們必須放下多年來所抱持、可稱之為「幻想」的思考方式。同時,本書也提供了如何實踐的具體對策。

一般來說,一個人的責任與工作量會隨著年齡增長而增加。等到上了年紀,有一定的歷練後,回過神來才發現,光是要完成每日的例行工作就很吃力。然而,要跟上時代環境的變化並不容易,你會感覺其他人都在往前奔跑,只有自己原地踏步。又例如,中年的你,在公司或許是個不上不下的管理階層,很多時候還會夾在上司與下屬之間進退兩難。當然,如果你只是將工作視為人生的一部分,工作之餘,轉而充實自己的興趣與生活,那也就罷了。但工作責任感愈強的人,就愈容易感到痛苦。

為什麼進入人生後半段,情緒容易變得不安定?最大的原因,就是因為你發現,自己對未來的期待與實際情況有落差,在人生前半段所描繪的「人能不斷成長進步,而且在未來更加活躍」的畫面,只不過是個幻想。

心理學家榮格把人類從青年進入中年的這個階段稱為「人生的正午」,在這段時期,人們不得不切換思考模式去面對危機。人生只有一次,在人生前半段的成長過程中,我們無法事先得知並實際感受從正午到下午逐漸走衰的變化,直到進入了人生後半段,才不得不體悟到人會衰老,因此被迫改變過去毫無章法的努力方式,面對自己的真實內心。

你過去抱持著什麼樣的價值觀?進入中年之後,心理狀態不安的你,或許是遵循著各種理所當然的社會規訓,而一直努力到現在。然而,你可能沒有在心中仔細想過,這種價值觀對你來說是否正確。你或許因為父母師長都這麼告誡你,就認為不會有錯,豈料,這種價值觀只是為了幫助你更好地適應社會,卻無法讓你獲得幸福。

年輕時,你幻想自己能夠持續成長進步,同時盡己所能的忍受辛苦,只為了順利適應社會。但隨著年齡增長,你發現無論如何努力,實際經歷的景色仍與年輕時所預想的不同。等進入四十歲,即使身強體壯,生活無虞,多數人在心理上還是會沒來由地感到煩躁,而且持續惡化,直到心中一貫描繪的幻想破滅了,才恍然感覺到己茫然若失,不知所措。

陷入中年危機時,你必須適當的應對,可是,缺乏自覺的人只會讓問題更加嚴重。舉例來說,你以為只要比過去更努力,就可以安然度過危機,卻不知道這種「想要更努力」的行為,根本就是錯誤的解決方法。有些人以為自己還有承受的空間,變本加厲地鞭策自己,努力拉抬業績或努力減肥,希望找回青春或各種願景。當然到了最後,想逆轉年紀帶來的衰老畢竟是不可能的,所以這些努力終究以失敗告終。情況嚴重時,你會因為耗盡心靈能量而患上憂鬱症,使問題益發失控。

對應中年危機,必須仔細分析問題所在,而非牢牢抓住過往的信念。因此,我們要先認識讓心情煩躁的起因,正是年輕時所抱持的幻想,而解決問題的第一步,就是做好放下幻想的覺悟。

為了避免誤會,我要補充說明:我的意思並不是指,人生後半段沒有光明的未來。我可以肯定地說,每個人的後半生都可以擁有豐富的人生。坦白說,我也曾陷入中年危機,好一陣子徘徊在差點就要得憂鬱症的低谷,但我現在已經跨越了危機。

你需要暫時遠離社會賦予的價值觀,重新面對自己,用心挑選「想要」的生活方式,這樣,人生後半段才能迸射出嶄新的光輝。不管是心理學知識還是文學作品中,各種描寫都能夠應證:跨越中年期危機所帶來的改變,會讓你的人生更加多采多姿。

然而,在我的經驗中,能為我指引明路、並幫助我在人生後半段變得充實的,竟然是那些面對癌症的個案。「罹患癌症」這件事,不僅能一口氣打碎「我可以不斷成長進步」的幻想,同時讓人強烈意識到死亡的存在,並將「人生有限」的現實灌輸給人們。

無可諱言,我們總是盡可能避免提及死亡,然而,光是意識到死亡的存在,就會讓人產生許多體悟。每個人在得知罹患癌症的第一時間都感覺晴天霹靂,但過了一陣子,他們會開始問自己:「在這有限的人生裡,我要怎麼活?」並且尋求我的諮商。我自然會盡全力幫助這些患者,然而,我發現每個與我面對面對談的個案所展現的生活方式,都具有強大的感染力與說服力。我從他們身上學到,哪些東西是生命中最重要的、屬於本質性的事物,結果就是,我的人生也變得視野寬闊。

最後我想說,你或許對中年危機的到來感到痛苦,但唯有遠離年輕時奠基於「幻想」的夢想,才能獲得真正幸福的人生。這本書的內容,若能成為各位進入後半輩子人生方向的參考,我將甚感欣慰。

內文 : 中年危機是一種逐漸失去的狀態

「某天突然被告知罹癌」這種事,可說是一種最強烈的「喪失體驗」。尤其罹患了已經擴散的癌症,更會失去原本生活中以為理所當然存在的多數事物。

除了面對死亡,有些情境也會出現強烈的「喪失體驗」。

比方說,對於一個愛美、對外貌有自信的女性,因為罹患了乳癌而必須切除乳房,就是一種重大的喪失體驗。一名廚師罹患了舌癌而失去味覺,也會瓦解身為廚師的自我認同,讓心靈受到莫大打擊。

另外,癌症患者的家屬也會承受巨大的失去,因為重要親人的離世,原本的生活被迫改變,失親者往往會經歷無法估量的失落感。可以存活的天數、健康時能從事的活動、身體的一部分等,每一樣東西都是無可取代;失去這些東西所產生的失落感,是難以想像的強烈。

有的人不像岡田先生那樣年紀輕輕就罹患癌症,很快就終結了生命,而是在生命中有更多的機會體驗到各種失去,包括中年身材走樣、生病頻率愈來愈高;一心只想出人頭地的中年主管在公司犯了錯,從此斷了升遷之路;聽聞友人衰老生病,也開始意識到「自己哪天也可能生病」。

此外,有愈來愈多人遭遇到一直守護著自己的雙親逐漸年老、死去的經驗,自己也同樣受到失落感的打擊。

像這樣,多數人都會面臨的中年階段,讓人逐漸喪失了某些東西,失落感一點一滴緩慢的累積,最終導致年輕時建立的信念崩塌。另外,中年危機所帶來的絕望感,也與這些「失落」在自己沒有留神的時刻,竟然逐漸一步步擴大了有關。

看似強壯的東西很脆弱

我的工作是專門為癌症病患、家屬,以及失親的遺族提供諮商對談。與一般心理門診不同,我的門診主要訴求「培養心理韌性」,為這些面臨失去的人提供積極的心理支持。

「韌性」(Resilience)一詞原為物理學術語,是指彈簧恢復原狀的復原力,後來沿用到心理學,「心理韌性」成為意指心理承受巨大壓力時,能夠伸縮自如跨越的能力,以及,即使一時低潮也能重新振作的人心柔軟度。

舉例來說,假設一棵樹看起來很粗壯,就算人類使盡全力試圖推倒它,也無法撼動半分。然而,只要發生一場驚人的暴風雨,看似強悍的大樹往往會應聲倒下。至於看似弱不禁風的柳枝,即使一陣微風都會令其搖曳變形,但只消風一停,柳樹就能恢復原本的模樣。

多數人在生病、失去重要的人或遭受打擊之後,都會承受巨大的痛苦,不過時間一久,就會像柳樹一樣恢復原狀。這個過程當然存在著各式各樣的情緒糾葛和創傷,不能一概而論,不過人類心靈具備了足以恢復原狀的心理韌性。

截至目前為止,我面對過數千名癌症病患,親眼見識過心理韌性的能耐。隨著深入心理韌性的相關理論,我更加堅信「看似強壯的東西,其實很脆弱」。因此,面對失去時,最重要的不是急著扼殺痛苦的情緒,而是好好面對它,進行哀傷復原工作。如果一味假裝失去沒什麼大不了,騙自己「即使發生這種事,我也不會受到影響」、「那種事情無所謂啦」,像這樣逃避面對現實,只是把問題延緩,增加痛苦的時間,也錯失重新振作的機會。

失去重要親人的遺族,往往會有這樣的情況;有些人故意將行程排得滿滿當當,每天維持忙碌的步調,不給自己一點悲傷的時間,有些人遲遲無法動手整理會讓人想起逝者的遺物;也有不少人無法再去舉行婚禮的地點,或離世者的工作場所等充滿回憶的地方。

這些人不想面對「重要的人死了,再也無法相見」的事實,所以產生了這種心理反應。事實上,有些時候即使想面對,也會因為太痛苦而無法面對。所以,面對傷痛對多數人來說,其實並不容易。不過,逃避「承認現實」,就難以繼續「面對失去」,也是個不爭的事實。

因此,我在對這類型的遺族進行治療時,會建議他們做好心理準備之後,積極動手整理遺物,或者不時到充滿回憶的地方走走。另外,我會引導他們再次回想逝者過世那天的情況,實際感受「那個人已經不在了」,盡情地悲傷一次。

對於失去重要的人、與悲傷相伴的遺族來說,這種做法一開始往往很難受,但與過去道別,正是為了今後能夠好好活下去的必要步驟。心靈的傷口與身體的傷口一樣,就算痛,也必須清洗乾淨才行。如果放著不管就會化膿,很久才能復原。

以最新心理學為基礎的精神科臨床醫學提出的建議是:悲傷時不必強忍淚水,如果能夠哭出來,就不要壓抑情緒。要知道,哭泣並非軟弱的表現,反而是堅強的表現——但我認為這項心理學常識,還是太少人知道了。

難過時,有些人會壓抑情緒,借酒澆愁,這是最差的紓壓方式。希望各位記住,在面對各種危機時,憤怒、悲傷這類負面情緒都扮演著重要的角色。在我的門診,我不會強迫個案一定要滔滔不絕地跟我分享心事,我會採取各種方法讓個案更容易主動地傾訴內心的痛苦,因為我認為,悲傷時就要好好表現出悲傷的情緒,才能靠自己的力量重新振作起來。

陷入悲傷風暴,才會出現「已經發生的事情無法改變」的念頭,這個想法有一種放棄執著(也就是「斷念」)的意思在,也是你內心想要接受現實所產生的反應。有了這種反應,你會開始一連串的思考:「在這個現實前提下,我要怎樣活下去?」患者該何去何從?答案就在患者的心中,我無法代為回答。我會敦促患者用自身的力量去面對,找出答案。在我的門診,主角始終都是患者自身,因為我相信人類即使經歷殘酷的體驗,也有能力跨越傷痛。

最佳賣點 : ★心理腫瘤科名醫的獨特視角,最貼近死亡的熟齡智慧。

★20年臨終諮商,4000個癌症個案,記錄生命盡頭的對話與反思。

★因應中年危機,從「生命無常」的觀點,強調活出自我的必要性。

★結合諮商、親身經歷、生命觀與個案分享,重新思考生命價值。