典藏: 今藝術&投資, 九月

| 商品描述 | 典藏: 今藝術&投資, 九月:壓力測試危機下的反思與座標重設自2024年年底開始,無論是在藝術同好間的閒談,還是業內人士的深度對話中,「市場真的不好了」幾乎已成為無需證 |

|---|

| 商品描述 | 典藏: 今藝術&投資, 九月:壓力測試危機下的反思與座標重設自2024年年底開始,無論是在藝術同好間的閒談,還是業內人士的深度對話中,「市場真的不好了」幾乎已成為無需證 |

|---|

內容簡介 壓力測試危機下的反思與座標重設自2024年年底開始,無論是在藝術同好間的閒談,還是業內人士的深度對話中,「市場真的不好了」幾乎已成為無需證明的共識。全球藝術市場告別了疫情後那段略顯狂熱的時期,正式進入一個更趨審慎與理性的調整週期。這不僅是客觀數字上的呈現——根據《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》,2024年全球藝術市場銷售總額下降了12%;更是來自市場第一線的真實體感——高端藏家趨於謹慎消費,賣家若無迫切資金需求也多傾向觀望。然而,幾乎所有我們訪談的專家都一致認為,這場下行週期與其說是一場令人恐慌的危機,不如說是一次健康的「壓力測試」,或是一個必要的「淘選機制」。當熱錢與情緒性消費退去,抱持短期買賣套利的人最先離場,反而讓市場得以回歸穩定。更重要的是,這為眼光獨到、準備充足的知識型藏家,創造了在競爭相對減少的環境下,以更合宜價格購藏重要作品的絕佳良機。但一個更深層的問題隨之浮現:這場調整,僅僅是歷史上又一次可預期的週期性起伏,還是一場更根本的結構性變革的序幕?從宏觀歷史的角度看,獨立顧問龔若靈提出,我們可能正處於一個「見山不是山」的階段,過去半世紀以來由「畫廊、拍賣行、美術館」構成的「鐵三角」權力結構,因三者邊界模糊、權力失衡,已顯陳腐,瀕臨崩解。市場正迎來一場大破大立的典範轉移,舊有規則正在被即時改寫。然而,來自一級市場的許宇則從內部反思,認為危機的根源,或許來自產業自身「手工作坊」式的傳統商業模式,其產品線與客戶畫像分析的錯位,已無力應對當下多元的客戶生態與挑戰。而將視角聚焦臺灣,研究者石隆盛則指出一個更在地的結構性病因──斷鏈型孤島市場。他認為,臺灣市場因學術、產業、政策與專業服務之間缺乏有效連結,導致高端交易外流,若不從國家戰略層面進行改革,將持續被邊緣化。本專題從三個層次的專文分析,以及一個匯集多元聲音的訪談實錄展開。我們廣泛採訪了包含蘇富比、富藝斯、保利香港、邦瀚斯等拍賣行專家,以及Patti Wong & Associates創辦人黃林詩韻(Patti Wong),藝蔚閣(Wei & Associates)創辦人魏蔚(Rebecca Wei)等藝術顧問,呈現他們在面對市場調整時,最即時的策略思考與板塊觀察。這些專文與採訪的觀點或有共通,或有分歧,但共同指向一個事實:舊有的規則正在鬆動,新的路徑正在浮現。幾乎所有專家都抱持著審慎的樂觀,他們一致認同,無論挑戰為何,此刻對於回歸收藏初心、勤做研究、並堅守「品質」與「稀有性」準則的收藏家而言,都是一個充滿機會的時代。本專題將透過紙本雜誌與《典藏.ARTouch》網路平台共同呈現。本期雜誌試圖為您勾勒一幅當前市場的結構全景與未來路徑,而包含佳士得(Christie’s)與藝術顧問寺瀨由紀(Yuki Terase)在內的完整對話,將於ARTouch網站上持續擴充。我們期盼,這份跨平台的深度專題,能為每一位在市場中尋找新座標的您,提供一份最堅實的參考與前行的勇氣。(文|朱貽安;企劃|朱貽安、嚴瀟瀟

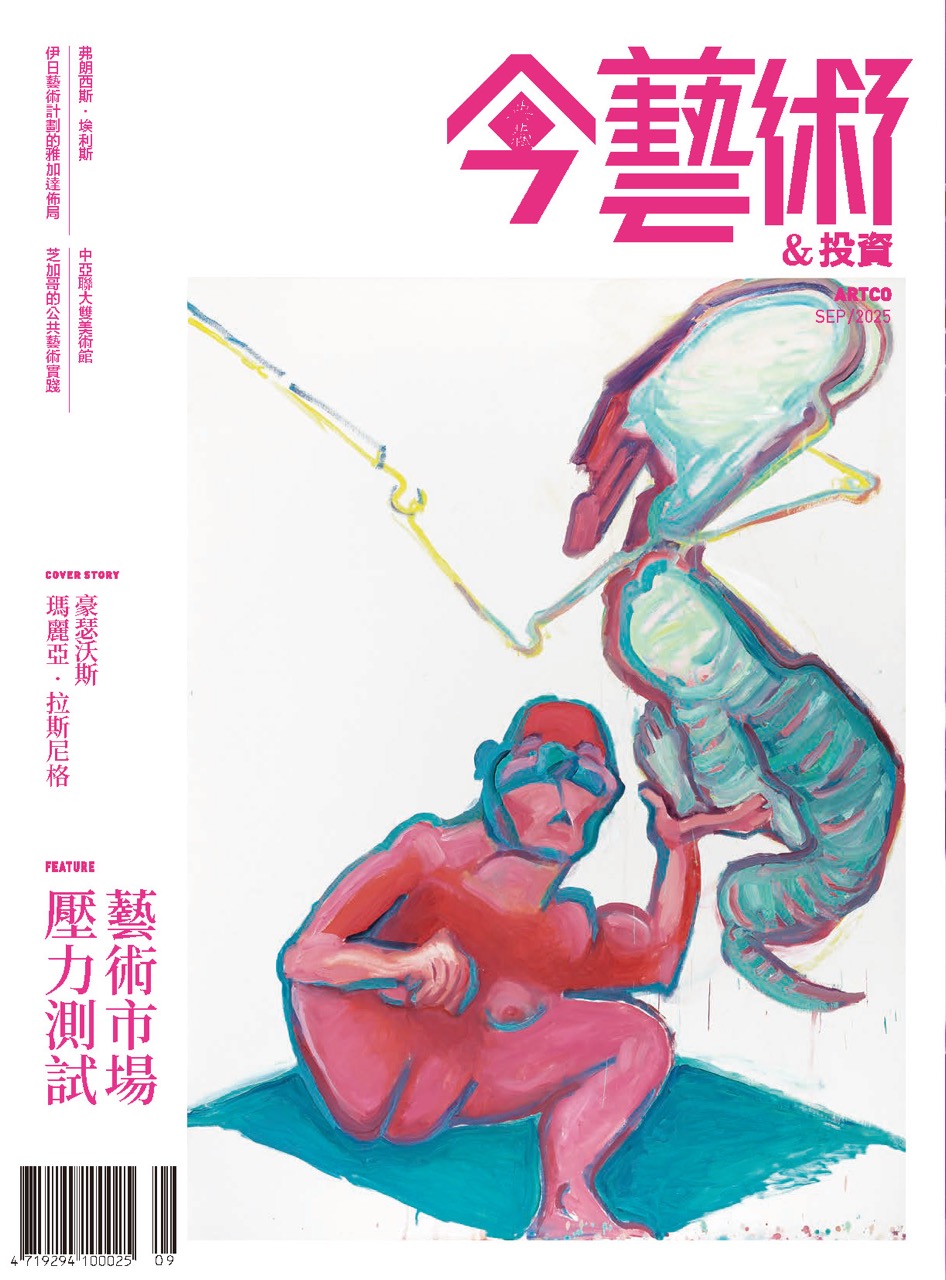

產品目錄 EDITORIAL20 反覆對話的勇氣|嚴瀟瀟22 使命不清或已失去使命?——亟待再定位的「國立歷史博物館」(三)|王嘉驥COLUMN24 怠惰職務的文化官員為何如此逍遙呢?|蕭文杰26 從「天梯」到「宇宙迷宮」|洪三雄28 時代之聲|姚謙30 借軀還魂.陰陽共創|簡秀枝MISSING PIECES32 島嶼,以及文藝的交織——臺灣時代的古藤雅童|蕭亦翔ART TALK34 美術館面對現代性的「新思維」——李玉玲談中亞聯大雙美術館的公共想像與實踐|嚴瀟瀟38 在「邊界」上行走:弗朗西斯.埃利斯的詩意政治學——從卓納畫廊香港群展「界(線)」談起|朱貽安SPECIAL REPORT42 嗅到「未知」的潛力,藝博會不再是畫廊國際化優先選項?——伊日藝術計劃於印尼雅加達全新佈局|陳思宇COVER STORY46 「我為不確定之物編織秩序」——瑪麗亞・拉斯尼格的藝術旅程|嚴瀟瀟50 自我與他者:彼得.帕克什談瑪麗亞.拉斯尼格|嚴瀟瀟53 從友誼到傳承:伊萬.沃斯談瑪麗亞・拉斯尼格的藝術資產|嚴瀟瀟54 惡.筆:顏頂生《豐慶十七帖》的畫裡覺;墨中悟|沈伯丞FEATURE60 壓力測試——危機下的反思與座標重設|朱貽安62 斷鏈型孤島市場——臺灣藝術市場的困境與契機|石隆盛67 機會藏在驚濤駭浪裡|許宇72 「見山不是山」的2025藝術市場|龔若靈76 市場羅盤:來自前線的多元觀點與策略|編輯部76 韌性應對逆風,世代財富轉移將成為驅動市場未來的關鍵——Jasmine Prasetio 專訪|朱貽安77 在不確定之中,尋找藝術市場的穩定座標——李美玲 專訪|楊椀茹78 作品允許時間沉澱,等待下一個經濟週期的到來——許維筑 專訪|楊椀茹79 市場的起伏是常態,長遠的藝術收藏在於「守」——關尚鵬 專訪|楊椀茹80 市場的調整,讓「品質」與「稀有性」成為穿越週期的不變準則——黃林詩韻 專訪|朱貽安81 進入複合壓力時代的亞洲藝術市場,價值與韌性將決定未來格局——魏蔚 專訪|嚴瀟瀟82 芝加哥的公共藝術實踐:從「觀看」轉向到「參與」|洪秉綺OBSERVATION86 算法時代下「歇斯底里」的講述表演|詹育杰90 凱斯.哈林,藝術是屬於眾人的|Artprice.comART SCENES92 藝術作為築居心神交會之所——袁金塔〈詩草精靈:數位藥方的情緒煉金術〉|徐婉禎94 吉光片羽——莊普、陳浚豪、橫溝美由紀聯展|張馨之96 從鄧卜君的水墨視域觀想花蓮人文地景|林正宗COLUMN18 從藝術行政到評論 一位年輕原住民的觀點|耿一偉20 當「藝術」碰上「政客」|洪三雄22 不合時宜的迷戀|姚謙24 從纏足繡鞋看女性平權的可貴|簡秀枝MISSING PIECES26 風起畫會夜、夢繫臺展途 翁水元的東京習畫時光|歐蕙瑄SPECIAL REPORT30 獲林茲電子藝術「人工生命與智慧」大獎: 專訪顧廣毅《酷兒解剖學圖譜》,從邊緣反思醫學權威|陳思宇COVER STORY34 穿越哈瓦那的色彩與記憶 亞歷杭德羅.皮涅羅.貝洛的藝術回聲|朱貽安FEATURE40 藝術防災包 災害風險下,臺灣藝術產業的防災調查|陳思宇42 戰爭期間文化資產防護機制之規範格局 國際實踐與臺灣現狀之比較|徐佳緯48 我們準備好了嗎?盤點臺灣11座美術館的防災現場與挑戰|編輯部61 構築無形卻綿密的防線:專訪翔輝運通集團執行長黃澤民 |楊椀茹62 文物與藝術品怎麼避難?以烏克蘭為例的博物館戰時應變觀察 |郭怡汝66 開箱藝術家的防災包:蔡咅璟與區秀詒談戰爭想像與創作如何可能|陳思宇68 洞見災難韌性:蘇孟鴻的靈感燃點,與何孟娟的烏克蘭進行式|陳賦OBSERVATION70 凝視透明空間之中的灰與藍 「Practice and Practice: 李錦繡、謝貽娟與我」探尋存在的顯影與消散|楊椀茹72 奧拉弗・埃利亞松的好客場域,我們的抽象旅程|嚴瀟瀟76 寫真與戰火之光—展覽「多孔的檔案.探照」中的影像曝光與映射|葉杏柔80 芝加哥的公共藝術實踐:爬梳文化治理的軸線|洪秉綺84 顯影無形:傑克.惠頓與黑色抽象的重構|柯念璞88 瑪琳.杜瑪斯引領全球市場|Artprice.comART SCENES90 「跌水」是水的墜落,也是創作流動與生命轉折的精神地形 「大愛大美—陳持平創作個展」展覽後記|李京樺96 山盟.海誓 葉子奇的花蓮情書|廖苗君

| 商品名 / | 典藏: 今藝術&投資, 九月 |

|---|---|

| 簡介 / | 典藏: 今藝術&投資, 九月:壓力測試危機下的反思與座標重設自2024年年底開始,無論是在藝術同好間的閒談,還是業內人士的深度對話中,「市場真的不好了」幾乎已成為無需證 |

| 誠品26碼 / | 2680131194090 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 反覆對話的勇氣

Courage to Repeat Conversations

文|嚴瀟瀟

越是複雜的問題,越要避免速食式地快速打包觀點,因為那樣可能會讓理解和討論的層次都流於表面、陷入偏頗,對於從根本上解決問題或推進議程都不太有幫助,若是其中涉及專業知識和經驗累積,或是隱含某些利益衝突的,簡化資訊則有可能讓事情更為撲朔迷離,甚至引發對立。

但與此同時,資訊爆炸時代的注意力經濟讓深度閱讀變得奢侈,大家愈來愈喜歡「懶人包」、「三分鐘讀懂XXX」這樣的模式,更不用說很多時候連這樣都難以引人駐足。發達的社群媒體結構網中,看似我們每個人的社群連結都無限擴張,暗中運作的演算法則操控了我們每個人所能遇見的資訊和觀點。

大至世界範圍內,小至我們周遭,時時刻刻都在發生著不同事件,高度發達的資訊傳播速度讓我們很快就能獲知幾千公里以外的消息,但不見得能有機會和餘裕將碎片般的內容整合起來,更難以幫助我們理解系統性的樣貌。

本期專題聚焦藝術市場議題,自然是有感於一段時間以來的種種變化——無論是畫廊、藝博會的關閉或轉型,還是一些新模式的出現——,因而想藉著夏季的間歇來從結構面上進行一些提問和探討。同時也希望可以嘗試去回答的,是時常在業界聽到的種種零散觀點和討論,是否能有機會縫合、編織起來,勾勒出較為清晰的圖景,讓人可以在更加根本性的層面上看到不同事件的發生,是在什麼樣的結構性因素累積之下的結果;以及,當經驗豐富的業界人士表達對於一些現象的察覺和觀點時,其中有哪些是值得我們藉由他們的視角去理解的?

月刊雜誌的專題的企畫和操作時間通常壓縮在最多一、兩個月內,甚至也需要更為即時地回應隨時變化的局勢或趨勢。我們如今同樣大量仰賴數位平台來製作和傳播內容,但在興奮與慨歎並存的的媒體工作日常中,從我們自身開始抵禦快速的內容產出,既是有必要的,很多時候也是療癒的,尤其當讀到有觀點、有架構、也有多面向關懷的好文時,也會對於自己投入閱讀的時間感到欣喜。在以不那麼急促的步調深入理解系統的運作之後,面對其他領域、面對公民生活中許多複雜議題時,便更能提醒自己停、看、聽,努力投入更多時間來獲得盡可能多面向的知識與觀點,也許在資訊洪流中,真正的理解並非來自於迅速而全面的掌握,而是來自於願意在時間與耐心中,與複雜議題反覆對話的勇氣。

最佳賣點 : 中文雜誌推薦