典藏: 今藝術&投資, 八月

| 商品描述 | 典藏: 今藝術&投資, 八月:「藝術防災包」如果說防災是一場充滿不確定的長跑,那我們是否已經把這場比賽當真?日本漫畫家龍樹諒1999年出版的漫畫《我所看見的未來》,預言2 |

|---|

| 商品描述 | 典藏: 今藝術&投資, 八月:「藝術防災包」如果說防災是一場充滿不確定的長跑,那我們是否已經把這場比賽當真?日本漫畫家龍樹諒1999年出版的漫畫《我所看見的未來》,預言2 |

|---|

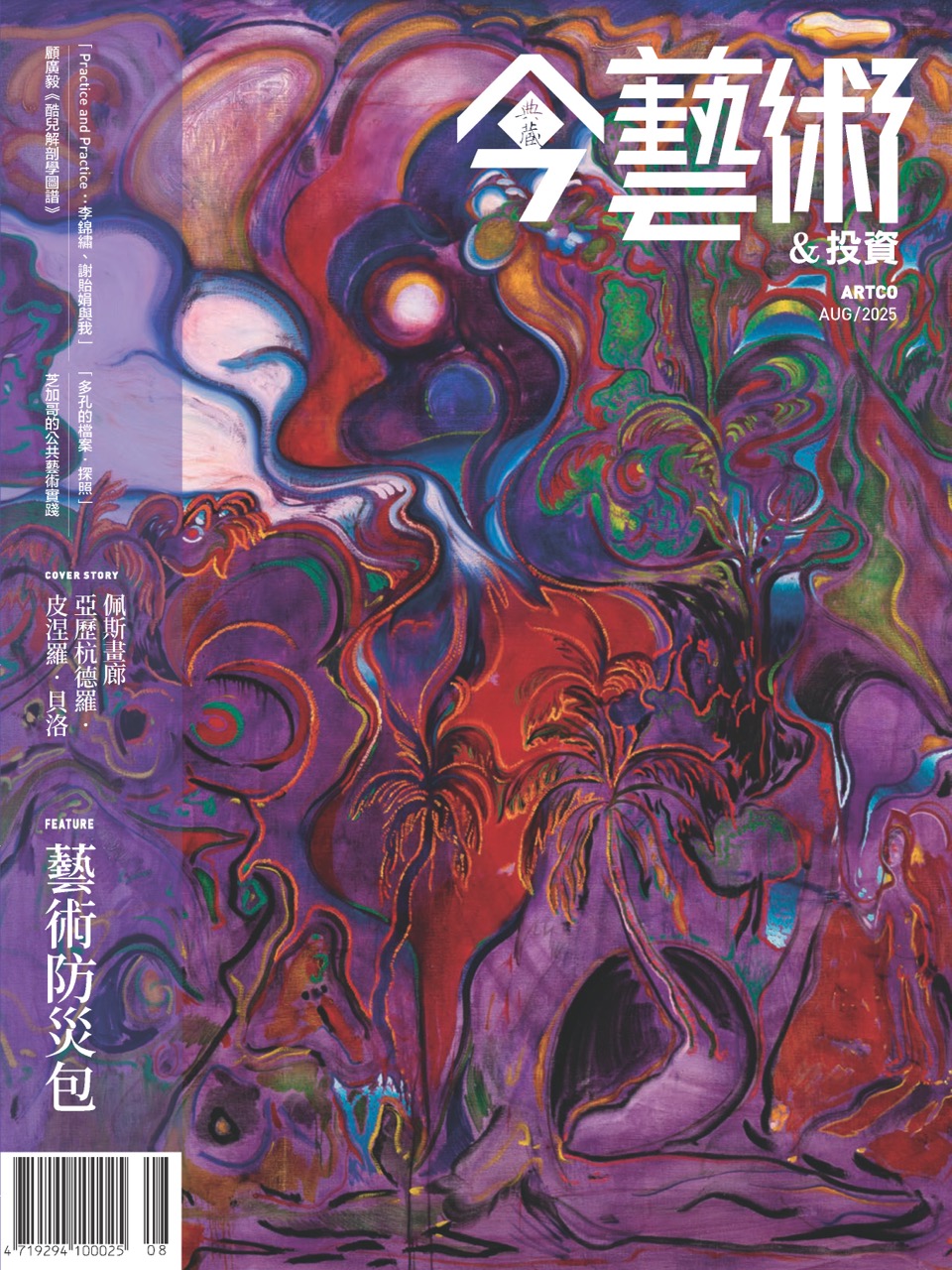

內容簡介 「藝術防災包」如果說防災是一場充滿不確定的長跑,那我們是否已經把這場比賽當真? 日本漫畫家龍樹諒1999年出版的漫畫《我所看見的未來》,預言2025年7月5日西太平洋會發生巨大海嘯災難,影響臺灣、日本、菲律賓等地。縱使這個預言在當日並沒有實現,但整個夏季,災難與防災的意識仍在網路社群上持續蔓延。尤其臺灣去年(2024)甫發生403花蓮強震,以及後續引發的系列餘震都讓人記憶猶新,再再顯現這個小島所身處的高風險地帶。若我們把眼光放到國際,洛杉磯在今年(2025)初發生史上最具破壞性的野火,對居民和自然生態造成了毀滅性影響,當地的藝術文化界也遭受重大損失。不過,這次同樣位於火災高風險區域的蓋蒂別墅博物館(Getty Villa),則因為超前部署的建築特性與人員專業訓練,將災損降至最低。除此之外,六月以色列與伊朗交火的同時,伊朗文化部亦隨即宣布全國博物館與文化遺址自即日起關閉,並迅速開起戰時應對模式。以色列特拉維夫藝術博物館也將所有展覽中的藝術品送入地下庫房,並宣布將無限期關閉,直至安全無虞。 面對天災頻繁、國際局勢的不穩定,「強化防災意識與行動」成為當前政府與民間部門積極推動的重要方向,臺灣各界也紛紛呼籲民眾備妥「防災包」;與此同時,文化與藝術都是屬於極度脆弱的資產,卻又是人類重要精神象徵與集體記憶,那我們是否也已經準備好「藝術防災包」?本專題以此為背景,首先回顧國際對文化資產於戰爭期間的保護法制與實踐經驗,進一步檢視臺灣各大公私立美術館的防災現況與制度建構;同時,也透過烏克蘭博物館在戰火下的應變行動,提供另一種身處危機中的文化應對視角。最後,以藝術家蔡咅璟、區秀詒對戰爭情境的想像,和蘇孟鴻、何孟娟親臨災難現場的經驗,來檢視與提問臺灣藝術產業的防災體質。企劃/陳思宇 插畫/阿牛 Niu

產品目錄 EDITORIAL16 當災難來臨時,我們搶救什麼?|朱貽安COLUMN18 從藝術行政到評論 一位年輕原住民的觀點|耿一偉20 當「藝術」碰上「政客」|洪三雄22 不合時宜的迷戀|姚謙24 從纏足繡鞋看女性平權的可貴|簡秀枝MISSING PIECES26 風起畫會夜、夢繫臺展途 翁水元的東京習畫時光|歐蕙瑄SPECIAL REPORT30 獲林茲電子藝術「人工生命與智慧」大獎: 專訪顧廣毅《酷兒解剖學圖譜》,從邊緣反思醫學權威|陳思宇COVER STORY34 穿越哈瓦那的色彩與記憶 亞歷杭德羅.皮涅羅.貝洛的藝術回聲|朱貽安FEATURE40 藝術防災包 災害風險下,臺灣藝術產業的防災調查|陳思宇42 戰爭期間文化資產防護機制之規範格局 國際實踐與臺灣現狀之比較|徐佳緯48 我們準備好了嗎?盤點臺灣11座美術館的防災現場與挑戰|編輯部61 構築無形卻綿密的防線:專訪翔輝運通集團執行長黃澤民 |楊椀茹62 文物與藝術品怎麼避難?以烏克蘭為例的博物館戰時應變觀察 |郭怡汝66 開箱藝術家的防災包:蔡咅璟與區秀詒談戰爭想像與創作如何可能|陳思宇68 洞見災難韌性:蘇孟鴻的靈感燃點,與何孟娟的烏克蘭進行式|陳賦OBSERVATION70 凝視透明空間之中的灰與藍 「Practice and Practice: 李錦繡、謝貽娟與我」探尋存在的顯影與消散|楊椀茹72 奧拉弗・埃利亞松的好客場域,我們的抽象旅程|嚴瀟瀟76 寫真與戰火之光—展覽「多孔的檔案.探照」中的影像曝光與映射|葉杏柔80 芝加哥的公共藝術實踐:爬梳文化治理的軸線|洪秉綺84 顯影無形:傑克.惠頓與黑色抽象的重構|柯念璞88 瑪琳.杜瑪斯引領全球市場|Artprice.comART SCENES90 「跌水」是水的墜落,也是創作流動與生命轉折的精神地形 「大愛大美—陳持平創作個展」展覽後記|李京樺96 山盟.海誓 葉子奇的花蓮情書|廖苗君

| 商品名 / | 典藏: 今藝術&投資, 八月 |

|---|---|

| 簡介 / | 典藏: 今藝術&投資, 八月:「藝術防災包」如果說防災是一場充滿不確定的長跑,那我們是否已經把這場比賽當真?日本漫畫家龍樹諒1999年出版的漫畫《我所看見的未來》,預言2 |

| 誠品26碼 / | 2680131194083 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 當災難來臨時,我們搶救什麼?

What Do We Save When Disaster Strikes?

文|朱貽安

一場微型的當代災難,始於一個無預警的黑畫面。

六月底截稿前夕,先生的電腦毫無徵兆地罷工了。在那段送修、等待判決的焦灼時光裡,工作停擺,備案闕如,我們被迫在一片混亂中思忖著眼下的困境。該花多少時間與金錢成本去修復?又該如何衡量無法估價的情緒耗損?儘管迅速擬定了策略,但心中那份因沒有良好備份習慣而生的懊惱,卻久久無法抹去。最終,這次事件以修正檔案儲存方式告終,也成了一次寶貴的數位防災演練。

這份個人的微觀焦慮,恰好與當時的社會氛圍產生了共振。六月,日本漫畫家的預言、日漸緊張的臺海局勢,讓「防災包」一詞重回社群熱議的浪尖。一時間,從該準備什麼物資到如何尋找避難所,彷彿成了全民課題。因此,當同事提出「藝術防災包」的專題企劃,希望探討藝術場館如何應對災變時,幾乎瞬間就點燃了整個編輯室的熱情。

災難,從來不只存在於想像之中。即便不談戰爭,頻繁的地震與每年必經的颱風季,早已讓「防災」成為生活在臺灣這座島嶼上的我們,理應具備的DNA。

坦白說,起初在準備個人防災包時,也曾有過「準備就像預期事情會發生」的矛盾心理。然而一旦真正開始動手,這段過程卻意外地成為一趟自我探索之旅。有趣的收穫,並不在於學會了幾招防身術,或辨識出坊間防災指南多半偏向男性視角的盲點;最大的叩問,來自於篩選物件的過程本身—在極端情境下,什麼是你最無法割捨的?什麼又是你賴以為生的精神寄託?「災難」的定義,對每個人而言,原來是如此私密且個人化的答案。

這個提問,也自然地延伸至我們本期的專題核心。當我們個人在為「生存」打包時,作為社會集體記憶與情感託付的機構—美術館、博物館,又該如何打包它們所守護的「文明」?在本期專題中,我們檢視了臺灣各大公私立館舍的防災現況與制度建構。

然而,在所有技術

性討論之上,徐佳緯律師所點出的一項事實,恐怕是我們最無法忽視的警鐘:臺灣並非《1954年海牙公約》的締約國,我們除了在國際公約的保護傘之外,也缺乏一套專為戰爭而設的文化資產保存規範。這對於這座曾被外媒稱為「全球最危險之地」的島嶼,無疑是一個嚴峻的缺口。

這讓我憶起多年前讀過的《搶救維納斯》一書。二戰烽火連天,一群藝術史家、建築師放下原本的安穩生活,自願奔赴前線,在槍林彈雨中搶救岌岌可危的人類瑰寶。他們周旋於敵我之間,與時間賽跑,只為守護那些畫作與雕塑,因為他們深信,守護藝術,就是守護文明的火種,守護人類之所以為人的尊嚴與記憶。

從一台電腦的數據,到一個防災包裡的物件;從一座美術館的典藏,到整個人類文明的遺產。我們究竟在搶救什麼?或許,我們搶救的,從來不只是物件本身,而是物件所承載的情感、記憶,以及我們賴以安身立命的文化認同。

願這期雜誌,能成為您我共同的提醒與思索。在思考如何應對未來的同時,也讓我們重新確認,什麼才是心中最珍視的寶藏。

最佳賣點 : 中文雜誌推薦