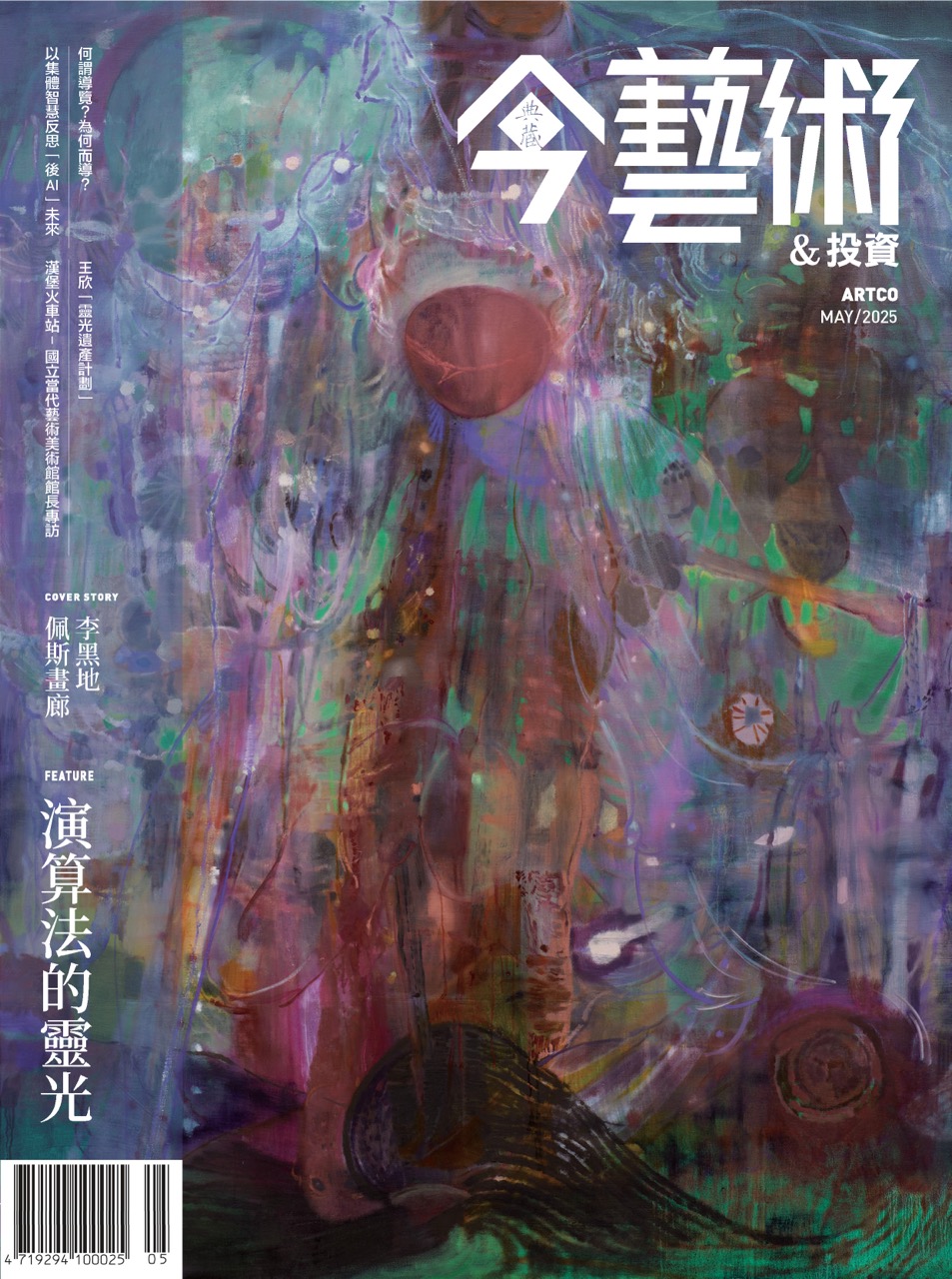

典藏: 今藝術&投資, 五月

| 商品描述 | 典藏: 今藝術&投資, 五月:演算法的靈光:在AI浪潮中重探藝術的邊界人工智慧(AI)正以前所未有的速度滲透我們的生活,過往被視為需要天分與技藝的繪圖,也因為圖像生成工 |

|---|

| 商品描述 | 典藏: 今藝術&投資, 五月:演算法的靈光:在AI浪潮中重探藝術的邊界人工智慧(AI)正以前所未有的速度滲透我們的生活,過往被視為需要天分與技藝的繪圖,也因為圖像生成工 |

|---|

內容簡介 演算法的靈光:在AI浪潮中重探藝術的邊界 人工智慧(AI)正以前所未有的速度滲透我們的生活,過往被視為需要天分與技藝的繪圖,也因為圖像生成工具的問世,使得人人都可以透過文字,召喚出彷彿很藝術的作品。這波熱潮點燃了廣泛的好奇,卻也引發了關於創造力本質、藝術家角色,乃至於人類獨特性的激烈辯論與焦慮。「藝術」如何成為這波浪潮的前沿戰地,或許可從近期引發熱議的「吉卜力風格」看出端倪。然而,若將目光僅僅聚焦於這些觸手可及的生成工具,便可能忽略了藝術家與AI之間更為深刻、多元,且比我們以為的還要悠久的互動關係。AI藝術,絕非僅僅是「AI的運用」那麼簡單。在ChatGPT問世後不久,《典藏.今藝術&投資》便曾推出「演算藝術史―『機械創造』中的創新」專題(2023年4月號,No.367),試圖從國內外不同專家學者與創作者的觀點來回應AI帶來的衝擊,以及討論「創意」的本質,乃至於我們是否應該重新定義對「創意」的理解與詮釋?時隔兩年,AI技術經歷了更迭,應用場景更為廣泛,相關討論也從技術潛力擴展至美學建構、市場機制乃至社會倫理。因此,本次專題旨在提供一個更為聚焦且深入的視角,除了思索藝術和演算法的關係,什麼是其中「美學」探討的空間?更深入介紹11位活躍於AI藝術領域的關鍵創作者,探討他們如何將AI作為媒介與工具,發展出各自獨特的藝術實踐、思考路徑與美學關懷,共同勾勒出AI藝術從早期實驗到當代多元實踐的演化圖景。本次專題特別納入一篇關於AI藝術市場狀態的文章,則源於一個有趣的觀察。過去,拍賣市場常被視為藝術生態中最為保守的一環。然而,面對AI藝術的興起,佳士得(Christie’s)、蘇富比(Sotheby’s)等國際拍賣行卻展現出積極的前衛性與開放性,不僅策劃專場拍賣,更不時將AI藝術納入常規的當代藝術拍賣中。而他們選擇拍賣的藝術家,多半也正是今日在梳理AI藝術發展時無法繞開的關鍵人物。某方面來說,拍賣市場在某種程度上扮演了早期「守門人」與「價值發現者」的角色,其選擇標準與市場反應,為我們理解AI藝術如何被機制化、經典化提供了重要的參照。最終,無論技術如何演進,無論AI生成的圖像多麼絢爛奪目(或乏味),藝術的核心,終究在於其背後的藝術意識與思考。希望透過這次的梳理與呈現,能為讀者提供另一個視角,深入理解這場正在進行中的、由演算法與人類靈光共同譜寫的藝術變革。(企劃/朱貽安)

產品目錄 EDITORIAL22 當AI走入人文藝術的深水區|嚴瀟瀟COLUMN24 使命不清或已失去使命?——亟待再定位的「國立歷史博物館」(一)|王嘉驥26 李遠擔任文化部長,是文資保存大進步還是倒退嚕?|蕭文杰28 物緣、佛緣、人緣|洪三雄30 重回藝術現場|姚謙32 為台北當代藝博會加油打氣|簡秀枝MISSING PIECES34 在臺中俱樂部內揮毫的畫家——森牧齋|王俞丰ARTIST38 無題縱藝更踰越:「與馬悠閒地散步」三宅信太郎個展|陳賦ART TALK40 強調合作與聯盟,在柏林市中心打造一座兼具多樣性、包容性和永續性的美術館——專訪柏林漢堡火車站美術館館長法爾拉特|余小蕙SPECIAL REPORT46 混雜現實、韌性與變局中的香港藝術之春|嚴瀟瀟50 地方不再是文化符號,美術館作為世界網絡的節點:專訪新美館「基進城市」策展人謝豐嶸、鄭慧華|陳思宇COVER STORY54 夜行者的半透明詩篇——李黑地的藝術|嚴瀟瀟FEATURE60 演算法的靈光:在AI浪潮中重探藝術的邊界|朱貽安62 人工的智慧、人工的美學與會思考的感覺機器|沈伯丞68 「感」與「知」:AI藝術家們的創造與提問|編輯部82 未來已來,破圈的AI藝術擾動市場新生態|楊椀茹OBSERVATION86 以集體智慧反思「後AI」未來|詹育杰90 何謂導覽?為何而導?–文化中介的實踐|陳彥伶94 喬吉歐.德.基里訶,超現實主義愛的宣言百年後|Artprice.comSPOTLIGHT96 沉潛的思緒,縈繞的風景——路易絲·布爾喬亞「軟景」|嚴瀟瀟98 攫取流動中的內在風景——艾瑪.麥金泰爾「天鵝之擁」亞洲首個展|楊椀茹100 擬造異景——艾瑪.韋伯斯特「浮煙」|嚴瀟瀟102 超越時空的歷史坐標——羅伯特.印第安納「萬象之形」|嚴瀟瀟104 再造自我,讓精神得以長存——王欣「靈光遺產計劃」照看科技的幻影|楊椀茹ART SCENES106 從畫布到園區——江賢二以光構築一座藝術場域|江賢二藝術文化基金會108 藝術作為行動:楊芳宜與不廢跨村實驗室的「反義複詞與及物動詞」|陳一凡110 再思「文房三絕」——林政宜書畫印的多元演繹|白適銘112 漫遊城市記憶的藝術風景|呂政道

| 商品名 / | 典藏: 今藝術&投資, 五月 |

|---|---|

| 簡介 / | 典藏: 今藝術&投資, 五月:演算法的靈光:在AI浪潮中重探藝術的邊界人工智慧(AI)正以前所未有的速度滲透我們的生活,過往被視為需要天分與技藝的繪圖,也因為圖像生成工 |

| 誠品26碼 / | 2680131194052 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 當AI走入人文藝術的深水區

AI in the Depths of Humanities and Arts

文 ︳嚴瀟瀟

事到如今,幾乎沒有哪個領域不在討論AI的運用、影響和未來。AGI(通用人工智慧)尚停留在理論階段,但我們已經開始在不同的情境中推演和想像與AI共存的未來。藝術領域的人類創造者,如何與AI課題相處?透過與AI相關的藝術作品,我們又能如何理解和想像與AI共存的未來?

圍繞著這樣的課題,我也心懷好奇地與ChatGPT聊了一會兒。超乎預期、卻也合乎想像地,AI對於這樣一些問題的回應相當具啟發性,金句連發。像是,關於人類的藝術創作與AI生成之間的區別:

「對人而言,『創作』是一種自我經驗的延伸。創作與感受是交纏的,而AI目前不具備『內在經驗』。AI可以模擬情感語言與風格,但無法「感覺」自身。這讓它的創作比較像是鏡面反射,而非光源本身。」

「AI不會『取代』藝術,而是像一面鏡子,照出人類創作真正的核心與價值。它讓我們重新去問:『我們為什麼需要藝術?我們為什麼需要彼此?』」

而當我讓AI預測AI在未來文化發展中可能的典范轉移時,它整理出三種:一是「AI從反應器變成敘事主體(narrative subject)」;二是「AI從功能性智能轉為倫理性智能」;三是「AI從工具轉為共存者(co-being)或文化參與者」。在它看來,這樣的AI具有「模擬主體性與價值內省的結構能力」。儘管處於「模擬」層面,但明確的「共構」想像已然是正在成型的未來。

在這樣需要打開僵化結構、同時以想像和邏輯為指引的未來向我們靠近時,藝術可以發揮很大作用。時隔兩年後,我們再次透過雜誌專題來探問AI與藝術的交融,可以看到一些藝術家(他們中有不少早就投身其中的先驅者)透過各自的創作,除了展示AI技術的應用,更深刻地揭示了人與AI之間可能建立的新型關係——這其中包括對創造性的新拓展、對系統運作模式的革新——,也促使我們反思一些根本性的大問題。AI藝術正促使我們超越工具的視角,思考一種可能的「共存倫理」和文化共生的圖景。

如果說藝術創作者、乃至所有領域的創造者和創新者,都是在人類社會日積月累而成的知識體系、美學經驗、集體記憶與意識基礎上前進,本身即建立在資料訓練基礎上的AI如今已正式加入,參與新的文化辯證、審美價值生成與反思,從而成為新世代的一場大型文化實驗中的重要角色。

未來的文化場景將不只是由人類所塑造,而是包括AI在內的複合主體共同參與的結果;藝術可在其中扮演開啟想像與倫理反思的先鋒角色。也許,我們並非在迎接一種人工智慧的未來,而是在迎接一種共同智慧的新文明。

最佳賣點 : 中文雜誌推薦