文訊, 四月

| 商品描述 | 文訊, 四月:文訊474期(2025/04):誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 |

|---|

| 商品描述 | 文訊, 四月:文訊474期(2025/04):誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 |

|---|

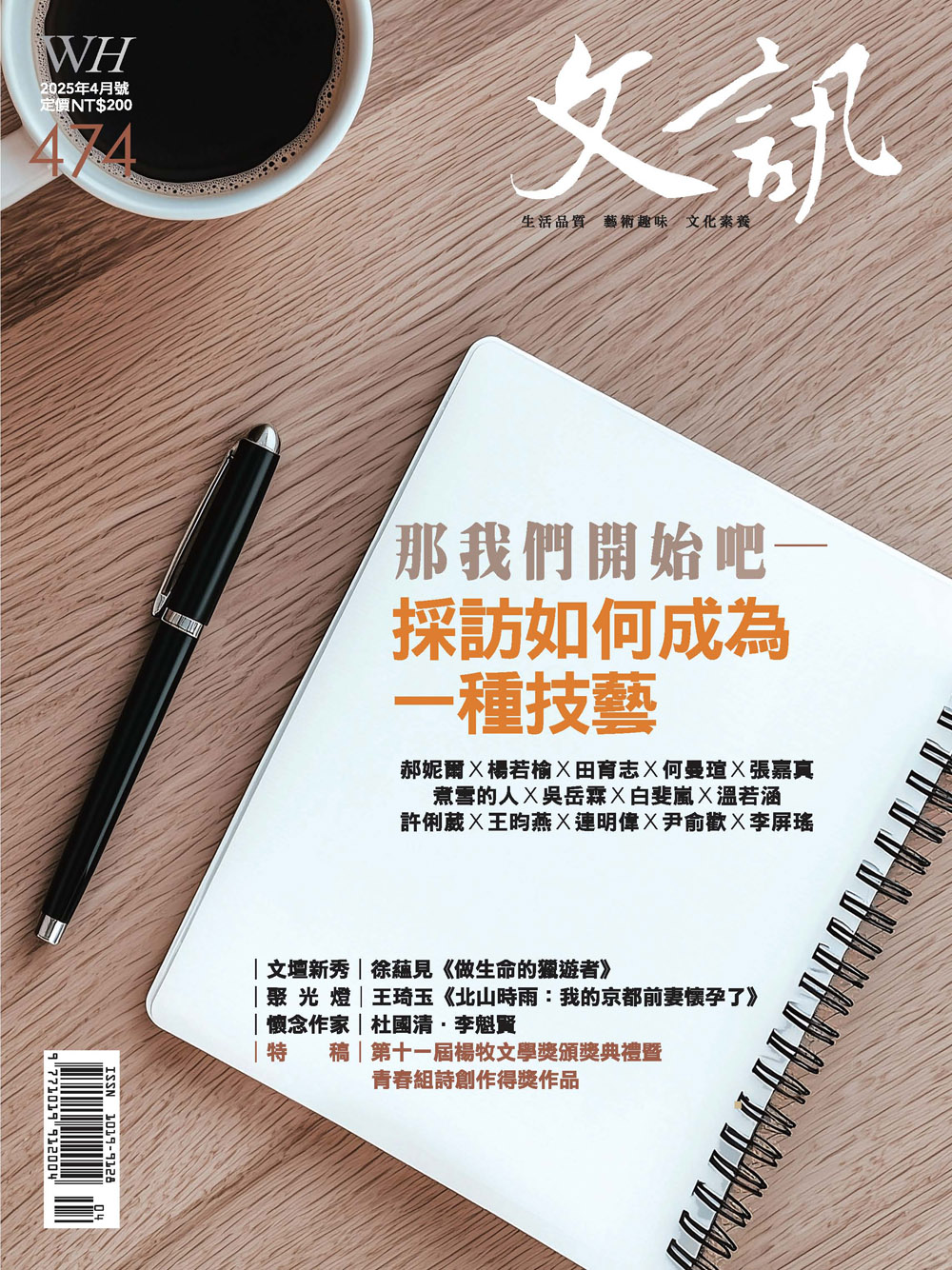

內容簡介 【本期重點】 在文字工作的世界裡,採訪寫作往往是難以避開的書寫類型,實際上它既是某種意義上的敲門磚,也是富含學問的技術。文字工作者們通過與更資深的作家或公共人物的對話,不只屢屢練習走入人心的技巧,也要學會再現現場的技術。做足訪前功課後,現場尚有能寫的與不能寫的內容相互交錯,也須捕捉到魔幻時刻,事後取得多方共識,方能讓一篇採訪稿安全問世。 本期專題將集合那些曾以採訪為起點的作家及經驗豐富的文字工作者們,探討他們如何在採訪中打磨自己對「人」的理解,以及如何處理受訪者與文字的關係,並分享他們的採訪心法。此外,專題亦試圖觸及當前採訪工作的挑戰與機遇,為新一代的文字工作者提供有價值的參考。

產品目錄 【編輯室報告】 ◆蔣皓【自由談】愛文——玻璃紙的故事 ◆楊富閔在未來追貓的女人 ◆章緣【本期專題】讓我們開始吧:採訪如何成為一種技藝曾經,想要成為「我」以外的任何人 ◆郝妮爾不是浪尖,是菌絲——顧玉玲談寫報導文學,有時小說 ◆楊若榆《Openbook閱讀誌》,用閱讀把大家連結在一起 ◆田育志這未嘗不是一種邀請作者互相魔法對魔法(拉椅子) ◆何曼瑄你告訴我,然後我去告訴別人——蔣亞妮採訪的時候 ◆張嘉真謹慎光譜的三種位置——日本藝文人士採訪經驗 ◆煮雪的人切換「戲迷」與「採訪者」間的身分 ◆吳岳霖採訪過程所描述的作品,若和最後演出不一樣怎麼辦? ◆白斐嵐我慎重的好奇 ◆溫若涵「——或許,你有在愛某某嗎?」 ◆許俐葳編輯們的告解相談室 ◆郝妮爾去到距離文學遠一點的地方 ◆王昀燕遲來的二手書寫 ◆連明偉採訪寫作的旁觀與介入——專訪胡慕情 ◆尹俞歡清醒的時候都是在寫——李屏瑤×郝妮爾對談側記 ◆張落落【聚光燈】風雨行旅,食色知味——王琦玉、毛奇對談《北山時雨》的書寫思路 ◆周先陌藉著一口好食,我們終於在時間中安頓下來——《北山時雨:我的京都前妻懷孕了》 ◆馬欣【人物春秋】陽光正好曬入快門——專訪徐蘊見《做生命的獵遊者—:非洲野性大地的生命養分》 ◆吳易珊島.湖.海——杜國清教授的文學心靈與學術視野 ◆洪淑苓長廊盡頭的詩心與詩情——憶念恩師杜國清教授 ◆涂書瑋臺灣文學外譯的 Pilot House——懷念杜國清先生 ◆江寶釵曾經,走在同一條詩路上——紀念詩人李魁賢 ◆陳思嫻【特稿】甦醒的靈魂——記第十一屆楊牧文學獎頒獎典禮與青春組詩創作得獎作品展 ◆張寶云【談文論藝】荷花池畔的人文風景——談陳祖文老師《老瘸子與劊子手》及其他 ◆張錦忠追憶劉子健先生——兼具家國情思與國際襟懷的史學家 ◆段昌國金門文學觀察 ◆黃克全教育之父劉真——臺灣師資培訓的推手 ◆六月【書的世界】武俠是自我面對的江湖——讀伍軒宏《尋隱劍》 ◆蕭義玲以最小阻礙方式前進——談鄭聿在社會規範下的《普通快樂》 ◆余欣娟同體——讀沐羽《造次》 ◆吳億偉敘事散文的鄉愁——《離開漁村以後》自序 ◆李有成知性與感性的交融——呂自揚《詩寫臺灣第二集》讀後 ◆廖振富【我們的文學夢】AI時代下,人類的優與劣——王文華的文學夢 ◆王文華【全球華文文學通訊】北美、澳門 ◆李秀臻、陸奧雷【草原副刊】看芒草 ◆王信益遇見拿破崙 ◆章緣世界不知道我的執著 ◆紀小樣【銀光副刊】玄奘大師頌 ◆夐虹伴我半個世紀的花梨木餐桌 ◆鍾玲超過兩萬公里的多邊形循環之理性浪漫 ◆劉光能思念像風箏想爸爸 ◆龔則韞如夢下西洋 ◆張錯旅人猶在歸途 ◆張至璋不同時代,不同女性——談邵洵美、瘂弦、向明三首寫少婦的詩 ◆向明聲音——給詩人瘂弦老師 ◆蔡忠修

| 商品名 / | 文訊, 四月 |

|---|---|

| 簡介 / | 文訊, 四月:文訊474期(2025 04):誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 |

| 誠品26碼 / | 2680128775042 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 【保持距離,又貼近真心】

我曾天真地以為採訪只要問對問題就好。不能說全錯,只是太過天真,如今我甚至不太確定什麼是「對的問題」。將採訪理解成一種文字工作的敲門磚,的確不是什麼太具門檻的事情─只要湊齊訪前準備、受訪意願、中規中矩的訪綱、可用的錄音設備、適當的收音環境,以及一段足夠長的時間,便可進行基本採訪工作。可上面這些條件每項都值得再深究下去:訪前準備是讀兩本書還是二十本書?受訪者是純粹有公關需求還是真的有受訪意願?冒險/安全、開放/封閉的訪綱對最終稿件有什麼影響?你的錄音設備跟環境真的能永遠好到讓你回顧採訪過程嗎?如果你的採訪時間只有十五分鐘,又要怎麼最大程度獲得撰稿材料?諸如此類叩問不曾消停,採訪還真是可大可小的事。克服上述種種困難,能否順利定稿又需要幾次雙方意見的來回(或者攻防)。

說起來,一個人好像也沒什麼能與生人推心置腹的機會,然而我們是否能將採訪視作掏心掏肺的場合仍有待商榷。有時採訪者與受訪者雙方的積極度與談話習慣會大大左右稿件的完成度,而所謂的完成度,也不過是站在刊登平臺角度來判斷的。畢竟是一種被安排、設定好的對話結構,在按下錄音鍵前,沒人知道談話將走向何方,可以預想的是對話重點發散又收攏,雙方聚焦的面向反覆拉扯,有時刷新三觀,有時又近乎詰問抗辯。

雖說訪前的功課要多少有多少,可一個活人坐在面前必須是另一回事。當中的困難應該與交一個新朋友無異,何況還是事關體面的工作─你得清楚何時該忽略/寫下/藏匿。倫理的考量亦不曾消失:你是記錄者,還是介入者?你靠近了核心,又離冒犯多遠?好比一支禮貌的探戈,步伐一前一後,產出的成果經常是回到原地。而回到原地有時才是圓滿的。這怎麼可能不是一種技藝?

這些問題沒有標準答案,卻在本期專題中反覆被撿拾、拆解、縫合。我們邀請郝妮爾擔任客座主編,找到那些採訪經驗豐富的創作者們,一同分享如何淬鍊對話,又如何在受訪者與文字間尋找平衡。好比楊若榆筆下的顧玉玲,她以身體感受現場,將報導文學寫成菌絲般綿密的生命思索;田育志記錄的Openbook編輯部工作實態則告訴我們,採訪是挖掘創作者意識的刀鋒,讀者永遠是那把刀的試金石;張嘉真眼中的蔣亞妮則有自己一套開啟真誠對話的方法,證實採訪是架設舞臺的藝術;何曼瑄揭示作家間的採訪如魔法對決,火花來自媒合的意外與剛剛好。

煮雪的人則以日本藝文採訪為例,勾勒出謹慎光譜上的三種姿態,從瀟灑到控制各有風景;吳岳霖在採訪中切換戲迷與採訪者的身分,尋找聊天與書寫的邊界;白斐嵐面對劇場未完成的作品,選擇與創作者共探未知,而非預設答案;溫若涵以慎重的好奇驅動採訪,視每場對話為智性的靠近;許俐葳則從編輯視角坦露溝通的艱難,期盼每場採訪都是一次完美的跳遠與告白。

此外客座主編亦蒐集了編輯的告解,顯現各種邀約協調中的忐忑與真誠;王昀燕走出文學領地,以跨領域的視野淬鍊出提問的洞見;連明偉從非虛構書寫出發,探問文學如何在眾聲喧嘩中尋找超越;最後,尹俞歡專訪胡慕情,直面社會案件的倫理拉鋸,指出了採訪者在其中的兩難以及該守住的界線。

我想起在我文字工作生涯初期,某次採訪柯映安的場景尾聲,當時她正談論她相當認可的敘事價值─溫柔。她說只要能使人感受到「在乎」,就會是能感動人的敘事。語畢,咖啡廳像是安靜了幾秒,我說不出那一瞬有何特別,但我很確定那是一個美妙的標題,是為魔幻時刻。採訪作為技藝,訣竅很可能真的不在於問得多聰明,反而在於聽得多溫柔吧?我也想一直在乎我的敘事,一如我們日常中應當執行的那樣:盡可能保持距離,又貼近真心。

最佳賣點 : 中文雜誌推薦