文訊, 一月

| 商品描述 | 文訊, 一月:文訊471期(2025/01):誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 |

|---|

| 商品描述 | 文訊, 一月:文訊471期(2025/01):誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 |

|---|

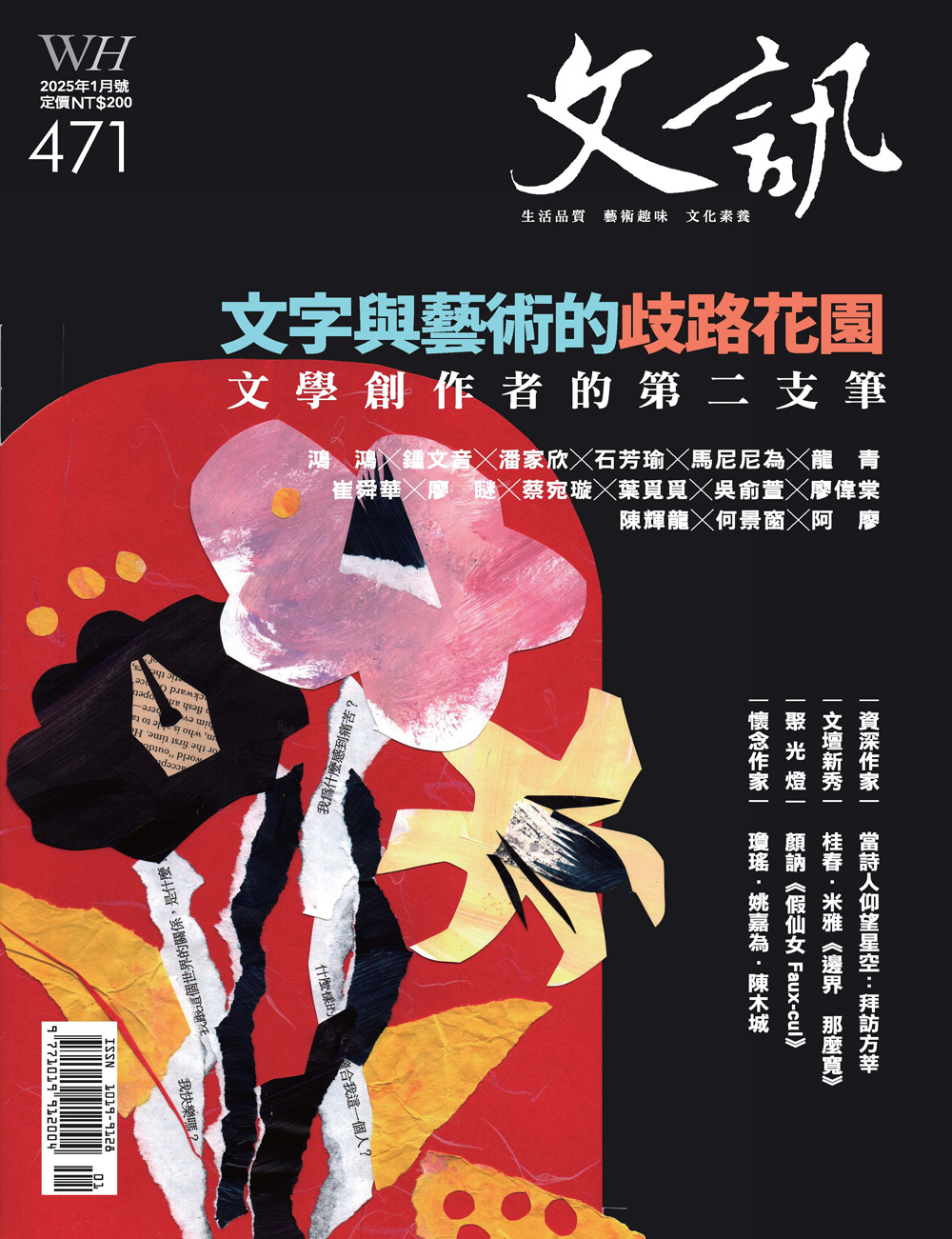

內容簡介 【本期重點】東西方都有「詩畫一律」、「詩畫同源」的說法,強調殊途同心,其實是建立在文字和視覺藝術截然不同的表現方式上。無論就創作者或閱覽者的角度,文字是符號的邏輯推演及跳躍辯證,圖像則是完整的一次性視覺體驗。兩者具象化生存的不同經驗:一訴諸思維、一強調感官。從不同的出發點,向彼此前進。 回顧成長過程中,孩子對語言及圖像的學習運用,是前腳後腳雜步進行的。他們熱愛髒話或成語的文字遊戲,也喜歡滿牆滿地隨手塗鴉。如果沒有被太快壓抑,孩子很容易選擇其一成為自我表達及發洩的管道。然後到了某一階段,因為挫折或好奇,又可能改弦易轍,換手換心。 斜槓本來是生命天然,就像我們可以同時喜愛莫札特及搖滾樂,也會在職場及家庭展現不同人格。既然左腦右腦缺一不可,人生擁有第二選擇並不稀奇,像七等生半百之後棄小說之筆拾起畫筆,天才小提琴家陳美到了三十五歲時轉身滑雪選手。左右開弓的作家亦不少見,管管、雷驤、羅青都有不凡畫筆,而羅智成、夏宇、陳克華與詩作平行的插畫及攝影,亦為讀者歡心擁戴。 新世紀的創作者又有所不同。放棄「統一人格」的神話,與其講究詩中有畫、畫中有詩,不如讓自我分裂,各行其是。不同媒材,顯影出不同的自我。走進歧路花園,原本就不一定要找到出口。本輯邀約的創作者,往往畫比寫作更早來到生命中,卻在寫作中找到安身位置,然而又以回到畫畫,來開發那個被隱藏、埋沒的自我。 這些來與去、捨與得,正是「一面去除,也一面建構著,最終完成了不可言說的表達。」 這就是我們在歧路花園樂而忘返的理由。

產品目錄 【目錄】【編輯室報告】 ◆蔣皓【自由談】今宵賸把銀釭照──那夜,讀《張愛玲短篇小說集》 ◆宇文正我家駐顏有術 ◆楊富閔小區貓之死 ◆章緣【本期專題】文字與藝術的歧路花園──文學創作者的第二支筆文字與藝術的歧路花園 ◆鴻鴻白晝之後──我的熾烈後花園 ◆鍾文音加減成雛 ◆潘家欣二刀流,然後呢? ◆石芳瑜在臺北我在倉庫畫畫 ◆馬尼尼為但鮮綠的夢境自有一個夏季 ◆龍青眼淚不要掉下來 ◆崔舜華每個重複的第一次 ◆廖瞇我的影象創作後臺一瞥 ◆蔡宛璇也許我們就會溶成一支短片一張花鳥圖 ◆葉覓覓在它尖銳的邊緣打轉 ◆吳俞萱攝影對我的詩心的解放 ◆廖偉棠想辦法作出面目全非 ◆陳輝龍幾分鐘內決定的事──鶴鳴於九皋與我的書法詩 ◆何景窗詩四首 ◆阿廖【特稿】 人文榮光.繼往開來──臺大「人文大師精選集」系列新書發表會 ◆林文心【聚光燈】與命運相撞的姿勢:顏訥與他的《假仙女 Faux-cul》 ◆蘇吉(最新)現代女性百科全書:關於顏訥的《假仙女》 ◆馬翊航【人物春秋】當詩人仰望星空──拜訪方莘 ◆楊宗翰走出經驗的邊界──桂春.米雅的《邊界 那麼寬》 ◆里慕伊.阿紀以書寫為職業、以愛情為志業、以身體為劇場:瓊瑤作品在當代文學研究中的意義 ◆林芳玫為自己的生之涯描容寫真──悼姚嘉為同學 ◆廖玉蕙回望繁花似錦的年代──悼美南華文作協前會長姚嘉為 ◆石麗東詩人、點子王、夢想家──懷念詩友陳木城 ◆林武憲木城,我還有話要說──悼念陳木城 ◆方素珍【談文論藝】從八段錦到七傷拳 ◆唐捐【我們的文學夢】浪跡與詩遊:吳懷晨的文學夢 ◆吳懷晨【書的世界】有關「生」的叩問——讀李琴峰《生之祝禱》 ◆黃錦珠非玩家角色扮演——讀扈嘉仁詩集《食言犬》 ◆楊小濱在「身體」這唯一的空間裡迷失——讀楊凱丞《針尖上我們扮演》 ◆藍玉雍秀梅的時代滋味——讀張郅忻《秀梅》 ◆張典婉翻譯的創造性愉悅——讀梁孫傑的《芬尼根守靈:墜生夢始記》 ◆莊坤良尋幽訪勝——《跡近詩人吳晟》編著者序 ◆林明德生命的意義得到稱頌──潘秉旻《她在雨裡站,他從霧中來》散文印象 ◆陳義芝【特輯】成為一首永恆溫柔的詩——瘂弦追思紀念會暨文學展側記 ◆鄭亦芩【全球華文文學通訊】北美、澳門 ◆李秀臻、陸奧雷【草原副刊】鬼壓床,假期,以及那些地方 ◆王崢游泳作為一種復健 ◆量地喫風高樓對雨 ◆余佩珊流螢 ◆紀小樣【銀光副刊】綠色的山階 ◆敻虹美國大學教師生活上的第一次 ◆鍾玲超過兩萬公里的多邊形循環之乍見世界 ◆劉光能思往事,代課記 ◆王鼎鈞霜降說柿 ◆李淑評榮民朋友 ◆陳文榮

| 商品名 / | 文訊, 一月 |

|---|---|

| 簡介 / | 文訊, 一月:文訊471期(2025 01):誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 |

| 誠品26碼 / | 2680128775011 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 【編輯室報告】

【逃逸與追求】

前陣子讀了一篇文章,大意是研究生為了逃避寫論文如何透過培養額外的興趣反過來影響論文的進度,令人感到過分親切。文中提到許多興趣如編織、手工藝、運動最終都可能促進大腦思考,為論文創造靈思,甚至興趣本身成為了寫論文之後的獎勵機制。可以說,做正事是為了做瑣事,後者的重要性聽起來不亞於前者。就好比某些具高自由度劇情的CRPG,你以為微不足道的支線任務進行到一半居然可以推進主線劇情,且若全部達成樂趣竟比從頭到尾當個屠夫多上幾倍,至此誰主誰次似乎也已不那麼重要。

有時就是寫不出來,得坐困滿屋子驚嘆號。不想無事生非,可本來信手擺著的雜物忽然都礙眼了起來。或許收拾後氣血也就通暢了?或許。但好像也可以試著檢查下半年一年沒整理的電腦桌面和硬碟;待一切告一段落坐定後,泡好咖啡,好像又可以吃點什麼,遂走向冰箱,或叫一次數十公里外的外送……我想起張亦絢老師在多年前一場講座上說:「創造性要等同於誤入歧途。」彼時談的是從學院逃課,現在聽來道理相去不遠。這使人更願意相信,理想的寫作大多難以省略這些支線事件,繞路帶來生產力著實振奮人心。

本次專題「文字與藝術的歧路花園:文學創作者的第二支筆」談的便是創作行為的支線。在客座主編鴻鴻的帶領下,我們看到諸多文學創作者的跨界藝術實踐,顯示形式/媒材彼此之間並非永遠處在不同賽道,文學與其他藝術之間也實際存在可以互為養分的動態關係。而歧路不是錯路,花園也沒有真正意義上的出入口與門檻,當創作者有能力提起第二支筆,那其實是讓逃逸與追求得以共存,是莫大的幸運;對於那些未能有第二支筆的人而言,重點可能也不在於是否真的要走上歧路,而在於你是否敢於對一切探索。

或許也藉此機拋出幾個問題:我們對創作養成路徑的想像是否有時仍過於單薄?我們是否能直觀地看到一個人的身上可能不只負著文學?當我們談論文學時,我們是否願意承認它可能只是其中的一部分,而非占有藝術類別上的優位?面對文學,謙恭是必要的,但那應該也要是面對任何事物的態度。當主線與支線的分界開始模糊,那些看似偏離的路徑與領域也將出現新的樣貌。歧路花園的核心精神正包含當代重視的可能性:開放過程、接納未知,以及挑戰疆界。那麼,為何不去擁抱更多的混亂與偶然?

最佳賣點 : 中文雜誌推薦