內容簡介

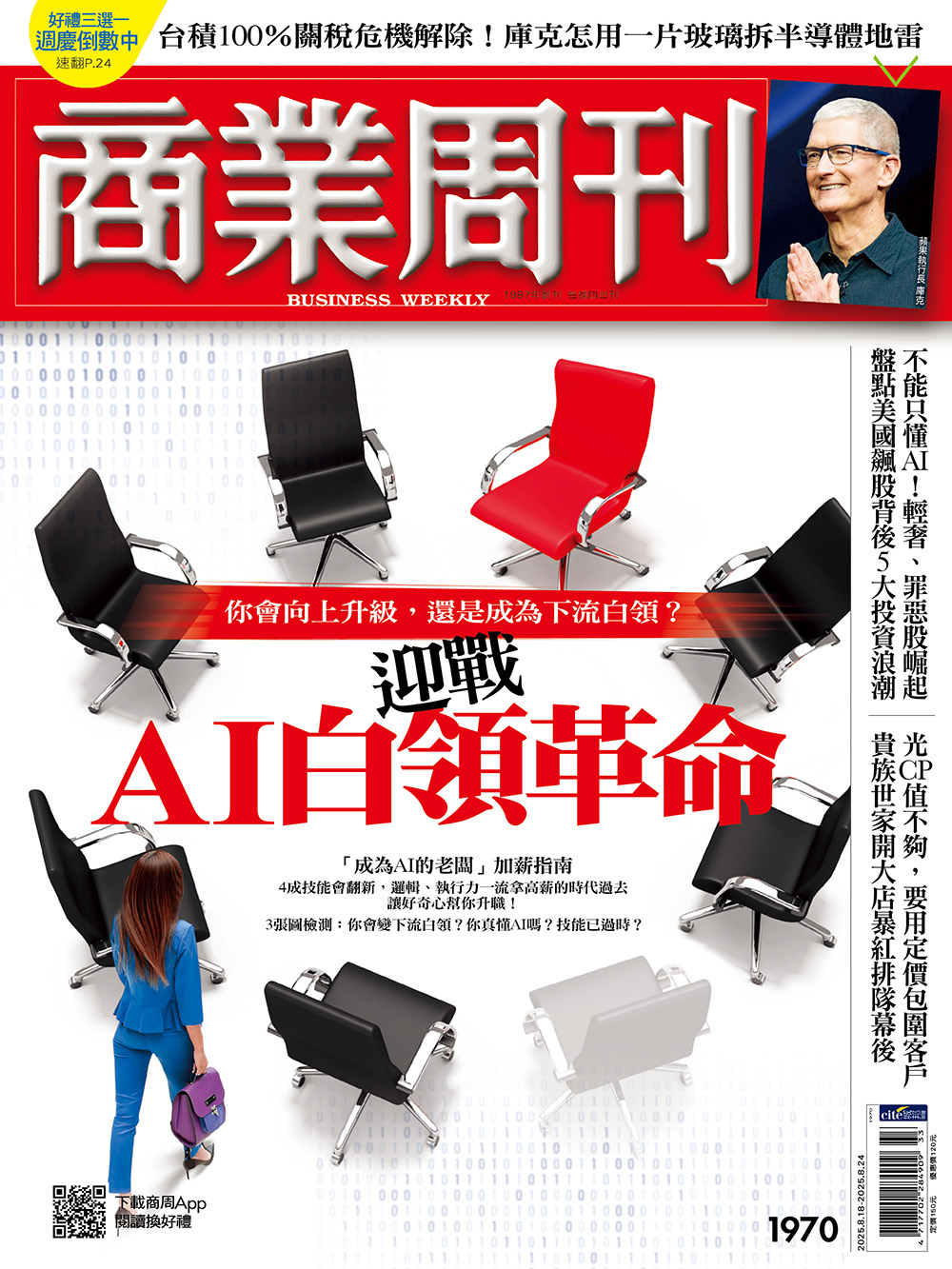

內容簡介 封面故事 剛剛的測驗中,你是處於紅黃綠燈的哪一區呢? 這正在決定,在未來的新職場,你的升遷是否將碰到天花板,或是,你將擁有更多籌碼加薪。 這是一條隱形切分線,也是許多老闆不說的職場新規則。 今年,矽谷再度吹起一股新旋風:大裁員,台灣的旅遊平台KKday就宣布,今年下半年也將精簡一五%人力。 電商平台Shopify執行長呂特克(TobiLutke)就在X上發文,未來任何團隊申請增加人力或資源前,須先解釋為什麼AI無法完成這項任務。 語音學習平台多鄰國(Duolingo)更是直接在領英(LinkedIn)上貼出共同創辦人安(Luis von Ahn)給員工的信件,直言公司會逐步用AI替代掉外包人員。 亞馬遜(Amazon)執行長賈西(AndyJassy)也在今年六月一封給員工的信中表示,未來「有些工作將需要更少的人力,而新的工作類型則會增加。」 AI新創Anthropic執行長阿莫迪(Dario Amodei)直指,AI會在五年內消滅全球一半白領工作者,並導致失業率最高飆升至二○%。 微軟今年上半年就裁撤一萬五千人,是歷史之最,裁撤對象包含行銷人員、產品經理、律師及研究員等知識工作者,其中,又以軟體工程師被裁掉最多人。明明微軟市值才一度突破四兆美元,他們卻急著精簡一群「知識工作者」,這背後不只是成本考量,而是對團隊的重新定義。 科技巨頭「大裁員」背後真相: AI正讓白領階級被重新定義 裁員的真相,其實是職場的大風吹。 台灣微軟總經理卞志祥指出,社會大眾只看到科技巨頭三%、五%裁員,所以把這種現象稱為「大裁員」,卻忽略其他部門可能正在補人,甚至平行輪調。 這些企業的做法是這樣,他們已經認清:AI轉型不可能一蹴可幾,光是流程的精簡就需要好幾次迭代,比如一開始發現AI能協助五○%工作,所以先嘗試少二○%員工,看看會不會影響產出;若產出不變,就再來一次循環,直到找出團隊的最適規模。 在這場大風吹中,AI新白領正被重新定義。 以往的白領,指的是靠腦力賺錢的人;藍領,則是靠體力謀生的人。 但是白領是過去知識經濟下的產物,只要你邏輯力比別人好,執行力一流,或是善於溝通,就能夠獲取更高的報酬,到了AI時代,他們可能向下沉淪,就像現在大學生不願意從事的藍領工作,曾經才是中產階級的代表,人人都能養家買房,只不過隨著產業外移、經濟結構轉向服務業,它才成為今天的模樣。 根據Google台灣前董事總經理簡立峰所述,通用人工智慧可以分成五層次,分別是對話(chat)、邏輯(reason)、代理(agent)、創新(innovation)和決策(decision)。 現在,人工智慧在邏輯跟對話端,取代度已經超過九成,一些最新的AI如ChatGPT Agent,甚至能夠完成一半代理的任務。 代理,顧名思義就是最標準的中間人。如果一位中間主管最專長的事只有:承上啟下,把組織給的任務平均分配給大家,或是管理專案進度讓它如期發生,那他的位置也很危險,因為Meta執行長佐伯格(Mark Zuckerberg)就多次表示,他不需要專案經理、產品經理,乃至所有中階主管。而從他第一次這麼說以來,Meta已經裁撤掉二萬二千個相關職缺。 對線上旅行社而言,幫忙規畫行程的工作已經可以被AI取代,能夠設計出更多情感價值服務的人,才能留下。 很多人以為自己是白領,卻正在喪失談判籌碼,淪為下流白領。 「我們正見證知識經濟終結」 GPT-5有博士能力,專業將不再值錢 「我們正在見證知識經濟的終結,以及一個全新經濟形態的崛起: 創新經濟。」領英首席經濟機會長拉曼(AneeshRaman)指出。 完整封面故事報導,請至書城選購本期《商業周刊》