內容簡介

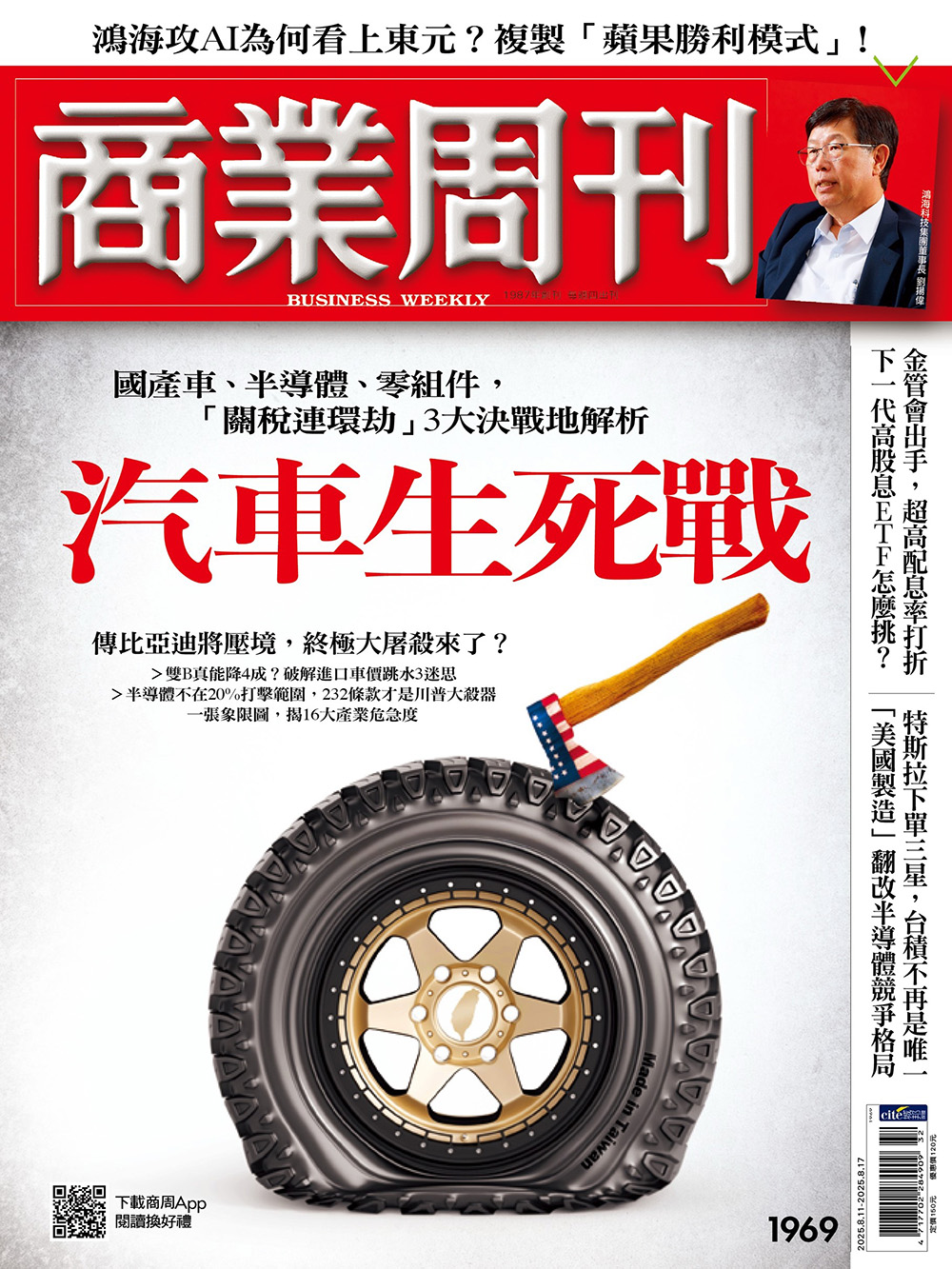

內容簡介 封面故事 走入新北市八里區台北港,約三萬輛進口新車擠爆港區周邊,卻遲遲等不到車商前來提領。三萬輛,相當於台灣進口車約兩個月的銷量。面對冰凍的車市,接下來,台灣的汽車市場會真的出現國產車滅絕的狀況嗎? 關稅戰席捲全球。隨著日本與韓國這兩大台灣出口競爭國,以開放自家汽車市場做為談判籌碼,成功爭取到比台灣低五個百分點的稅率後,台灣是否全面開放美國車或設定在二.五%以內的低關稅,瞬間成為台美後續關稅談判的焦點戰場。 目前,台灣進口車的關稅高達一七.五%,若美國車零關稅或低關稅政策定案,進口車價格出現降幅,綜合多家新車與中古車商推估,進口車價格視個別車廠策略不同,可能出現最少一成內、最高上看兩成的降幅,將對台灣國產車整體供應鏈造成衝擊。 根據經濟部與車輛公會的統計,台灣將可能面臨的慘烈代價是:全產業約二千五百家工廠與逾三十萬名從業人員將受到衝擊, 每年更可能損失高達三百三十七億元的關稅收入。 美國車賣不動、歐洲車銷售也停滯 荒謬現象:小車可能比大車還貴! 然而,更令人憂心的是,這項自今年四月便傳出的台美關稅談判籌碼,至今延宕至最新一輪暫時性協議出爐後,仍未塵埃落定,其所激起的「觀望是否能買到便宜進口車」風潮卻越演越烈,率先重創台灣車市買氣,讓進口車商與本土車廠一同陷入煎熬。 幾乎塞無可塞的港口,說明了大家的心態。 一,市場買氣疲弱,車輛難以銷售,車商不願提前提領、掛牌,以免增加營運負擔。二,尚未報關、完稅的進口新車仍存放於保稅倉庫中,一旦關稅確定下調,這批新車即成為搶先降價販售的熱門貨源。儘管多數車商背負著購車貸款利息壓力,仍選擇忍耐等待,希望在政策底定之後再行決策。 奇妙的是,眼前苦等的不僅是美國車商,幾乎所有的進口品牌都陷入相同的僵局。 台灣獨厚美國汽車開出零關稅的結果一旦確定,等同違反WTO最惠國原則,對非美車廠有明顯貿易歧視問題,所以各國政府也正爭取比照美國條件辦理,也就是用更低的稅率進入台灣。 一位國產車廠主管指出,眼前情勢不僅構成不公平的競爭環境,更牽動整體供應鏈與產品定價。現在,歐洲商會等相關組織已向經濟部表達關切,要求針對美國進口車關稅的調降幅度,歐洲也應同樣比照辦理。 他以德國車廠為例,由於產品線多元、製造基地分布全球,如今卻面臨售價定位混亂的新挑戰。 該車廠過去主力出口至台灣的車款,為美國製造的中大型休旅車,不僅符合美國消費者喜好,也具備打進台灣市場的優勢。其售價原本高於由德國出口至台灣的中型休旅車。然而,一旦美國進口關稅降為零,估計售價將可下修逾一成,導致美國製大車價格可能低於德國製小車,出現「小車比大車貴」的定價混亂現象。 在消費者期待降價、市場競爭加劇的壓力下,該車廠目前仍在評估如何調整售價,才能兼顧市場期待與品牌價值。 上半年車市銷量衰退逾14% 若德日韓輪流談,凌遲效應會發生 熟悉汽車產業的工具機大廠台中精機董事長黃明和也認為,只對美國的汽車關稅降到零,其他各國車廠絕對會抗議與爭取權益,「所以台灣的汽車市場有可能要全面開放,我覺得一定會有這種壓力。」他表示。 更難解的,是消費者對「進口車可能降價」的預期心理。如今,就連原本考慮入手國產車的民眾,也紛紛停下腳步,等待是否能以更划算的價格改買進口車。這場全面性的買氣停滯,讓台灣車市陷入近乎窒息的僵局,如同一場無止境的凌遲。 根據U-CAR六月的台灣車市銷售報告,二○二五年上半年累計銷售量跌破二十萬輛大關,較二○二四年同期衰退逾一四%。完整封面故事報導,請至書城選購本期《商業周刊》