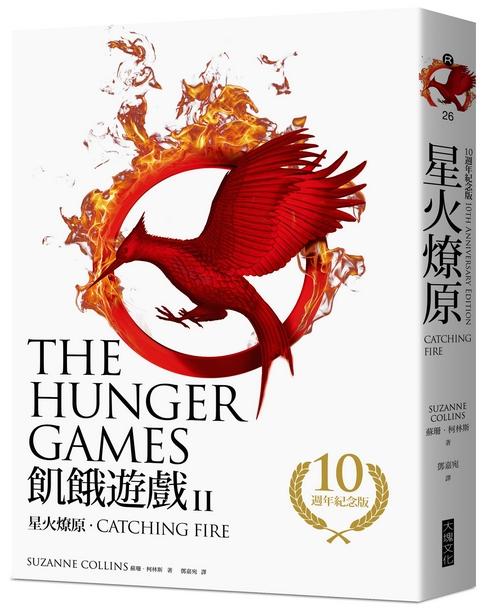

The Hunger Games 2: Catching Fire

| 作者 | Suzanne Collins |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 飢餓遊戲 2: 星火燎原 (10週年紀念版):餘燼悶燒,騷亂滋生,都城要報復。燃燒的女孩飛矢點燃,星火即將騰空……第七十四屆飢餓遊戲已經結束。比德知道了真相,逐漸疏遠, |

| 作者 | Suzanne Collins |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 飢餓遊戲 2: 星火燎原 (10週年紀念版):餘燼悶燒,騷亂滋生,都城要報復。燃燒的女孩飛矢點燃,星火即將騰空……第七十四屆飢餓遊戲已經結束。比德知道了真相,逐漸疏遠, |

內容簡介 餘燼悶燒,騷亂滋生,都城要報復。 燃燒的女孩飛矢點燃, 星火即將騰空…… 第七十四屆飢餓遊戲已經結束。比德知道了真相,逐漸疏遠,凱妮絲終得放開握緊的手。看來,只要都城的攝影機離開,一切就可以恢復正常,安全地生活下去,與蓋爾重返森林狩獵。但什麼是真相?什麼是正常?真的安全嗎? 在至死方休的獵殺競技場上,一切彷如噩夢。友情與愛情,乃至於憐憫,都像夢,我們不知道什麼是真實的。但是,回到第十二區的家鄉以後呢?凱妮絲終將明白,第十二區的生活,其實跟競技場中沒有多大區別。他們始終活在威脅之下,恐懼之中。她終將知道,成為勝利者是不夠的。甚至,逃跑也是不夠的。 凱妮絲的勝利是都城的羞辱,而謠傳騷亂已在十二區之間滋生。令凱妮絲感到震驚的,是這場因她而起的動亂,她怕是無法熄滅的。當「勝利之旅」的日子來臨,凱妮絲和比德在監控下巡迴十二區,接受全民歡呼,攸關生死的賭注升高了。如果他們無法證明自己真的是在「無可救藥的熱戀」中,讓都城沒有絲毫疑慮,後果將不堪設想。 在殺戮中,凱妮絲必須宣布她和比德的婚約,那是都城多麼歡樂的一刻啊!偽裝的美麗與殘酷、隱藏的現實、施惠國的權力結構、人民的痛與反抗,都將在家鄉、都城和巡迴中的每一站呈現。 然而最驚人的是,第七十五屆飢餓遊戲適逢二十五年一次的「大旬祭」,都城將有令凱妮絲和全國人驚愕的安排。她終於知道,一切已經無可挽回,連妹妹小櫻和母親也無法顧及,她必須離去。至於蓋爾,她逐漸了解,他的意志原來堅定如石。這一次,唯有一死,才可能挽救比德。她以為,這是她如今剩下的唯一任務……

各界推薦 「聰慧的手腕,本色的威力。」--《時代雜誌》(Time magazine) 「星曜燦爛,富於想像。」--《洛杉磯時報》(LATimes) 「驚人,揪心,遠超過預期。」--史蒂芬妮.梅爾(Stephenie Meyer) 「震撼人心的課題,請享受純粹的痛苦折磨。」--《書單書評》(Booklist) 「秦納的成就不只是服飾,黑密契的縱深露出端倪。」--《出版人週刊》(Publishers Weekly) 「動作、計謀,令人著迷。」--《柯克斯書評》(Kirkus) 「所有讀者,不分年齡,再度失眠。」--《浪漫時潮書評》(RT Book Reviews) 「罕見的成就,居然更勝首部曲。」--《紐約時報》(New York Times) 「再度勾引期待。」--《學校圖書館期刊》(School Library Journal) 「令人渴望,勢必與J. K. 羅琳和史蒂芬妮.梅爾並列。」--Bloomberg.com

作者介紹 ■作者簡介蘇珊.柯林斯Suzanne Collins蘇珊.柯林斯(Suzanne Collins),暢銷系列小說「地底紀事」(Underland Chronicles)初試啼聲即備受讚譽。「飢餓遊戲」系列更成為突破性的作品,首部曲自2008年9月在美國出版以來,迄今暢銷,佳評如潮,始終無法退燒。目前與家人住在美國康乃迪克州。鄧嘉宛專職翻譯。英國新堡大學社會語言學碩士。從事翻譯十餘年,譯作四十餘種。Suzanne Collins

| 書名 / | 飢餓遊戲 2: 星火燎原 (10週年紀念版) |

|---|---|

| 作者 / | Suzanne Collins |

| 簡介 / | 飢餓遊戲 2: 星火燎原 (10週年紀念版):餘燼悶燒,騷亂滋生,都城要報復。燃燒的女孩飛矢點燃,星火即將騰空……第七十四屆飢餓遊戲已經結束。比德知道了真相,逐漸疏遠, |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789862131602 |

| ISBN10 / | 9862131608 |

| EAN / | 9789862131602 |

| 誠品26碼 / | 2680473295004 |

| 頁數 / | 428 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 雖然茶的熱氣早已散逸在冰寒的空氣中,我仍雙手緊握著保溫瓶,繃緊肌肉對抗寒冷。眼下若有一群野狗對我展開攻擊,我搶先爬上樹的機會,委實對我不利。我是應該站起來,走動走動,活絡一下四肢了。但是,我做不到。看著天光逐漸照亮森林,我仍然坐著,一動也不動,一如我坐著的大石塊。我無法叫太陽不升起,只能眼睜睜看著它逼我面對,面對好幾個月來我害怕面對的日子。

等到了中午,他們將群集在「勝利者之村」,在我的新家。記者、好幾組攝影師,甚至我的舊伴護人艾菲.純克特,都會遠迢迢從都城來到第十二區。不知道艾菲會不會依舊頂著那頭好笑的粉紅色假髮,還是會特別為「勝利之旅」找來別種詭異的顏色。等著我的,還會有其他人:一組服務人員,他們會照料我長途火車旅行中的每項需求;預備小組,他們會打理我公開亮相的儀容;還有我的設計師兼好友,秦納,是他設計的那些漂亮服飾,讓觀眾在飢餓遊戲一開始便注意到我。

如果由得我,我會嘗試把飢餓遊戲完全忘掉。永遠不再提起。假裝它不過是一場噩夢。但勝利之旅粉碎了遺忘與假裝。都城將這趟旅程巧妙地安排在今年與明年兩場飢餓遊戲的中間,為的就是要我們清清楚楚記得遊戲的恐怖,要我們知道我們始終面臨恐怖。每一年,我們行政區的百姓,不單被迫記得都城如鐵鉗般轄制我們的力量,還被迫慶祝它。今年,我是這場大秀的明星之一。我必須長途旅行,走過一區又一區,站在表面上歡呼喝采,暗地裡卻恨我入骨的群眾面前,從台上望著被我殺害的孩子的家人……

太陽堅持上升,我只得強迫自己起身。所有的關節都在抗議,被壓了許久的左腿整個麻掉了,我來回踱步,連續走了好幾分鐘,才讓它恢復知覺。我已經在林中待了三小時,只不過我無心打獵,所以我沒東西可帶回家。這對我媽跟我妹小櫻來說,已經無關緊要。她們買得起鎮上屠夫賣的肉,雖然我們還是比較喜歡打來的新鮮獵物。但我最好的朋友,蓋爾•霍桑和他的家人,仍然需要倚靠今天的收穫,我不能讓他們失望。於是,我開始一個半小時的跋涉,沿線巡察我們布下的所有陷阱。過去,還在學校讀書時,下午放學後我們有足夠的時間潛入森林,去巡察陷阱、打獵與採集,還來得及趕回鎮上交易。但現在蓋爾已經去煤礦坑採礦,而我整天無所事事,於是承擔起這項工作。

這個時辰,蓋爾已經在礦坑打了卡,搭乘令人胃部翻絞的升降機,深入地底,昏天暗地地在某處煤層拼命挖掘。我知道在那底下是什麼樣子。每一年,在學校裡,我們班都必須參觀礦坑,作為我們的教育課程的一部分。我還小的時候,那只是一種很不舒服的感覺,坑道引發幽閉恐懼,空氣污濁,黑暗從四面八方壓逼過來,令人窒息。但我爸跟其他幾位礦工在一次爆炸中喪命之後,我連強迫自己走進升降機都沒辦法。每年的參觀行程都帶給我巨大的焦慮。有兩次,光是預期參觀日逐漸逼近,我就生起病來,乃至於我媽以為我染上感冒,把我留在家裡。

我想著蓋爾。只有在森林的懷抱裡,有清新的空氣與陽光,有清潔的潺潺流水,他才算真正活著。我不知道他怎麼忍受得住。嗯……是,其實我知道。他必須忍受,因為那是他餵飽他母親、兩個弟弟與一個妹妹的辦法。而我在這裡,如今口袋裡的錢多到足以餵飽我們兩家人還有餘,他卻連一毛錢都不肯拿。我們彼此都知道,如果我在那場遊戲中喪命,他肯定會持續供應我媽跟小櫻的生活,但現在,就算我只是帶獵物去他家,他都難以接受。我告訴他,他這是幫我一個大忙,因為叫我整天坐著沒事幹,會逼得我發瘋。即便如此,我從不選他在家的時候送獵物過去。要安排這點並不難,因為他一天工作十二小時。

如今,我唯一能真正和蓋爾相處的時間是星期天。這仍是一週當中最棒的一天,我們會在森林裡碰頭,一起打獵。但已經跟過去不同了。過去,我們無話不談。那場遊戲連這點都破壞了。我一直期望,隨著時間過去,我們可以重拾往日彼此間的那份自在,但我內心深處隱約知道,這是不可能的。光陰不會倒流,我們回不去。

這趟巡察的收穫頗豐――八隻兔子,兩隻松鼠,還有一隻水獺游進了一具用鐵絲編造的精巧陷阱裡,那是蓋爾親手設計的。他天生是個安設陷阱的奇才,輕易就能用細線拉彎幼樹或細枝,獵物落入陷阱時會彈起吊在半空,讓掠食動物搆不到;或用樹枝架設靈敏的扳機裝置,將一截截圓木穩穩地安放在上頭;也能編製魚笱,讓進入的魚兒無從逃脫。我一邊前進,一邊小心地重設每個陷阱。但我知道,他一眼看出木頭是否架設平穩的眼力,他判斷獵物會從哪裡穿越路徑的直覺,我永遠學不來。那是與生俱來的天賦,與經驗無關。就像我能在幾乎一片漆黑中一箭射死一隻動物一樣。

等我回到圍繞第十二區的鐵絲網前時,太陽已經升得老高。一如既往,我聆聽片刻,但一圈圈的鐵絲並未傳來通電的嗡嗡聲。理論上這東西應該全天候通電,但它照例難得有電。我匍匐在地上,蠕動著鑽過鐵絲網底部的開口,進到雜亂的草場,距離我家,我的舊家,只有幾十步路遠。我們仍然保有這房子,因為在官方記錄上,它才是我媽跟我妹住的地方。如果我這時突然倒地死了,她們就必須回來住在這裡。但是目前她們已經快快樂樂地在勝利者之村的新房子裡安頓下來,我是唯一還在使用這個矮小屋子的人。這是我生長的地方,對我來說,這才是我真正的家。

現在我上那兒去換衣服,脫下我爸的舊皮外套,改穿上好的羊毛大衣。這大衣的肩膀似乎總是太緊。柔軟、磨損的獵靴也換成一雙機器製造的昂貴鞋子。我媽認為,這麼穿才跟我的身份相稱。至於弓箭,我已經藏在森林中的一截空樹幹裡。雖然時間一分一秒地溜走,我容許自己在廚房裡坐個幾分鐘。火爐裡沒有火,餐桌上沒鋪桌巾,這裡有種被棄置的感覺。我哀悼我在此度過的舊日生活。我們在這屋子裡生活拮据,但我知道自己屬於哪裡,我知道這緊密交織的網絡就是我們的人生,而我是其中一份子。我但願自己能回到其中,因為,回顧過往,它看起來比現今安全、穩固多了。現在的我是如此有錢,如此有名,卻也如此叫都城的當局痛恨。

後門傳來一聲嚎叫,引起我注意。我打開門,發現是小櫻那隻邋遢的老貓金鳳花。牠幾乎跟我一樣討厭那棟新房子,總是在我妹去上學時離開那裡。我跟這隻貓向來看彼此不順眼,但現在我們分享著這份隱密的情感。我讓牠進來,餵牠吃了很厚一塊水獺的肥肉,甚至還揉搓著牠的頭好一會兒。「你知道你真是醜死了,對吧?」我問牠。金鳳花頂了頂我的手,乞討更多的撫摸,但是我們得走了。「來吧,你。」我一手把牠攬起,另一手抓起裝獵物的大袋子,把它們一起拎著走到街上。金鳳花一蹬跳脫,消失在一叢灌木底下。

這鞋夾腳,當我嘎吱嘎吱走過煤渣鋪的街道,鞋子令我腳趾生疼。我抄小巷穿過人家後院,幾分鐘便到了蓋爾的家。窗內,他媽媽哈賽兒正彎腰在廚房水槽裡搓洗著。她透過窗戶看見我,在圍裙上擦乾手,從窗前消失,來給我開門。

我喜歡哈賽兒,尊敬哈賽兒。那次爆炸害死我爸,也奪走了她丈夫,留下她跟三個男孩及一個即將出生的孩子。她在生產之後不到一週,便上街去找工作。挖礦不在考慮之內,因為家裡有個嬰兒要照顧,但她設法從鎮上一些商家攬到洗衣的工作。蓋爾那時十四歲,身為家中的長子,他一肩挑起主要的養家責任。他已經簽下糧票,讓他們有權領取微薄的配給穀物與油,抽取貢品的籤球則多了好幾張寫上他名字的籤條。此外,即便在那時候,他就已經是個安設陷阱的捕獸高手。就算這樣,若沒有哈賽兒在洗衣板上洗得十指皮開肉綻,依舊不足以養活一家五口。冬天的時候,她雙手凍得通紅龜裂,最輕微的觸碰都足以令十指鮮血淋漓。如果不是有我媽調製的藥膏讓她敷上,現在還是會一碰就流血。但哈賽兒和蓋爾下定了決心,咬緊牙關,決不讓那兩個男孩,十二歲的羅瑞和十歲的維克,以及四歲的小女娃波西,再去換取賣命的糧票。

哈賽兒看到獵物時露出了笑容。她拎起水獺的尾巴,掂了掂重量,說:「牠可以燉成一鍋好肉湯。」跟蓋爾不同,她毫無困難地接受了我們在打獵這件事上面的安排。

「這身皮毛也很好。」我回答。在這裡,跟哈賽兒一起,一如往常地估算著獵物的價值,感覺真舒服。她給我倒了一杯熱滾滾的青草茶,我滿懷感激,用冰冷的手指握緊杯子,說:「妳知道,我一直都在想,等我從這趟旅行回來,我可以在羅瑞放學之後,找時間帶他一塊兒去打獵,教他射箭。」

哈賽兒點頭說:「那太好了。蓋爾一直打算這麼做,但他只有星期天有空。而我想,他寧可把僅有的這些時間都保留給妳。」

我霎時滿臉通紅。當然,這很蠢。沒有多少人比哈賽兒更瞭解我,更瞭解我跟蓋爾之間的關係。我很確定,大部分的人都以為我們最後會結婚,縱使我從來沒這打算。不過那是在那場遊戲之前,在我的貢品同伴比德.梅爾拉克公開表明他無可救藥地愛著我之前。我們的愛情,變成我們在競技場上生存下來的主要策略。唯一的差別在於,對比德來說,那不只是策略而已。我不知道那對我來說究竟是什麼。但如今我知道它對蓋爾來說是件痛苦難當的事。當我想到在勝利之旅途中,比德跟我必須再度以愛侶的模樣出現,我的胸口便忍不住一緊。

雖然茶還太燙,我一口把它喝完,把杯子放回桌上。「我最好還是快點回去,打點一下,好上鏡頭。」

哈賽兒擁抱我,說:「一路上好好地吃。」

「絕對會。」我說。

我下一個停留的地方是灶窩,過去我大部分的買賣都是在這裡進行的。多年前這裡是個儲煤倉庫,在棄置後變成了非法交易的場所,後來發展成全天候的黑市。如果它吸引了某些罪犯前來,那麼,我猜我屬於這裡。在環繞著第十二區的森林中打獵,至少違犯了十幾條法律,甚至可以處以死刑。

雖然大家從來不提,但我欠經常出入灶窩的人很多很多。蓋爾告訴我,那個賣湯的老婦人,油婆賽伊,在遊戲進行期間,發起捐款來資助比德跟我。這本來應該只是灶窩裡的事,但有很多其他的人得知這件事以後,也加入捐款。我不知道確實的數目是多少,但任何送進競技場裡的禮物,都是貴死人的天價。我只知道,它給我帶來生與死的差別。

拉開灶窩的大門,手裡拿著空空如也的獵物袋,沒東西可交易,倒是腰包裡沉甸甸裝滿了銅板,仍舊令我感覺很怪。我盡量走遍每個攤位,將我要的咖啡、小圓麵包、雞蛋、紗線和油,分散向不同的人購買。我後來想到一件事,又從一位我們稱作裂膛婆的獨臂婦人那裡買了三瓶白乾。她是一場煤礦意外的受害者,但夠聰明,為自己謀到了一條生路。

酒不是買給我家人,是買給黑密契的。他乖戾、粗暴,大部分時候醉醺醺的。但他在那場遊戲中擔任比德跟我的導師,盡了他的職責──其實他做到的遠不止於此,因為這是有史以來第一次,有兩位貢品獲准生還。因此,無論黑密契是什麼德性,我都欠他的。永遠都欠。我買這些白乾,是因為幾個禮拜前他喝光了家裡存放的酒,偏偏市場上又沒貨,他出現嚴重的戒斷症狀,對著只有他自己才看得見的恐怖事物不停嘶叫跟發抖。他把小櫻嚇得要死,並且,坦白說,我看見他那個樣子,也不覺得有趣。打從那時開始,我便三不五時存個幾瓶,以防萬一又有缺貨的事發生。

我們的維安頭子克雷,看到我抱著幾瓶酒時,皺起了眉頭。他年齡較長,滿面紅光,頭頂的幾縷銀髮梳到一側。「女娃兒,那東西對妳來說太烈了。」他當然知道這酒很烈。克雷是黑密契之外,我所見過喝酒喝得最兇的人。

「噢,我媽用它來調製藥劑。」我面不改色地說。

「嗯,它也可以要了任何東西的命。」他說,啪地一聲反掌拍桌,留下一枚銅板,沽了一瓶酒。

我來到油婆賽伊的攤子,手一撐坐到櫃臺前,要了碗湯,看起來是某種葫蘆瓜跟豆子混合的東西。我正吃著的時候,有個名叫達魯斯的維安人員走上前來,也買了一碗。就執法人員而言,他算是我最喜歡的人之一,從來不會恃強凌弱,作威作福,多半時候還喜歡開開玩笑。他大概二十來歲,但看起來好像沒比我大多少。大概是他的笑容,還有他那頭朝四面八方亂翹的紅髮,給了他一種年輕男孩的味道。

「妳不是該在一列火車上了嗎?」他問我。

「他們會在中午來接我。」我回答。

「妳不是該看起來漂亮一點嗎?」他像在講悄悄話那樣問我,卻故意大聲到讓人人聽得見。我心情不好,但對他的取笑仍情不自禁地露出笑容。「也許該在頭髮上綁條緞帶什麼的?」他伸手輕拂我的辮子,我把他的手拍開。

「別擔心。等到他們把我打理完畢,我會讓人認不得的。」我說。

「很好。」他說:「現在輪到我們要秀一下本區的驕傲了,對吧,艾佛丁小姐?」他裝出一臉對我這副模樣不敢苟同的表情,朝油婆賽伊搖搖頭,然後走開去加入他的朋友。

「你得把碗給我還回來啊。」油婆賽伊在他背後喊,但由於她是笑著說,所以聽起來並不特別嚴厲。「蓋爾會去給妳送行嗎?」她問我。

「不會,他不在名單上。」我說:「不過,我星期天見過他了。」

「我以為他會在名單上。他不是你表哥嗎?」她逗趣地說。

這不過是另一個都城捏造的謊言。比德和我進入飢餓遊戲的最後八強時,他們派了記者到這裡來採訪我們兩人的生平故事。當他們問到我有什麼朋友,大家都指向蓋爾。但是你想想看,我在競技場上賣力演出羅曼史,我家鄉最要好的朋友竟是蓋爾,那怎麼行?他太帥,太充滿男子氣概,而且一點也不願意配合鏡頭的要求,在攝影機前扮笑臉,裝親切。不過,我們兩個是長得蠻像的。我們都有炭坑的長相。黑色直髮,橄欖膚色,灰眼珠子。於是,不知哪位聰明人就編派他是我表哥。直到我回到家鄉,才知道有這回事。在火車站的月台上,我媽說:「妳的表兄弟們等不及要見妳!」然後我轉身,看見蓋爾、哈賽兒和所有的孩子正在等我。我除了跟著把這齣戲演下去,還能怎麼辦?

油婆賽伊知道我們沒有親戚關係。不過,有些認識我們多年的人,似乎都忘了真相。

「我實在等不及這整件事快點結束。」我低聲說。

「我知道。」油婆賽伊說:「但是妳得把路走完才會抵達終點。最好還別遲到。」

當我朝勝利者之村走去,天空開始飄落淡淡的雪花。村子距離鎮中央的廣場半哩遠,卻像另一個完全不同的世界。那是個與其他地方區隔開來的獨立社區,環繞著一片美麗草地,中間點綴著花團錦簇的灌木。總共有十二棟房子,每棟都有我生長的那間小屋的十倍大。一如過往,有九棟是空的。三棟住了人,分別屬於黑密契、比德和我。

我們家跟比德住的房子散發出溫暖的生命氣息。窗戶透出燈光,煙囪冒著煙,一串串色彩鮮豔的玉米掛在大門上,作為即將來臨的豐收節的裝飾。然而,黑密契的房子,儘管有園丁整理外觀,卻流露出荒廢、疏於照顧的氣氛。我站在他的門口,硬起頭皮,做好準備,知道裡面一定臭氣薰天,然後推門而入。

我馬上噁心得皺起鼻子。黑密契拒絕讓任何人進來打掃,而他自己又做得很糟糕。累積多年的酒臭和嘔吐物氣味、煮糊的洋白菜和燒焦的肉、沒洗的衣服和老鼠的大便,混合成一股嗆鼻的惡臭,刺激得我淚眼汪汪。我費力穿過亂丟一地的包裝袋、破玻璃和啃剩的骨頭,走向我知道可以找到黑密契的地方。他坐在廚房餐桌旁,雙臂張開,趴在桌上,臉浸在一灘黃湯裡,鼾聲震天價響。

我推了推他肩膀。「起來!」我大聲說,因為我知道輕聲細語是叫不醒他的。他的鼾聲停了一下,像是詫異,接著又開始打鼾。我更用力推他,說:「起來,黑密契。今天是展開旅行的日子!」我用力推開窗戶,深深吸入好幾口外面乾淨的空氣。我的雙腳踢著地板上的垃圾,找到一個錫製咖啡壺,我把它拿到水槽裝滿水。爐上的火還沒全熄,我設法撥得幾塊還熱的煤燒起來,再把一些研磨咖啡倒進壺裡,份量多到足以確保煮出來的咖啡夠強也夠好喝,然後將壺放在爐子上煮。

黑密契還是睡得很沉,對外界毫無反應。由於別的辦法都不管用,我乾脆裝了一盆冰冷的水,對他當頭倒下去,並立刻跳開。他從喉嚨裡發出動物般的怒吼,猛跳起來,把椅子踢到背後十呎遠,手上揮舞著一把刀。我忘了他睡覺時手裡永遠握著一把刀。我應該先撬開他的手指,把刀子取走的,但我腦子裡有太多事。一連串咒罵從他嘴裡噴出來,他對著空氣揮砍了好一會兒,才清醒過來。他用衣袖抹了抹臉,轉過身來面對窗台,我蹲在窗台上,以防自己需要迅速逃逸。

「妳在幹嘛?」他大聲嚷著,一臉困惑。

「你叫我在攝影機抵達前一小時叫醒你。」我說。

「什麼?」他說。

「是你叫我這麼做的。」我再次強調。

他似乎想起來了,問:「那我為什麼全身是濕的?」

「我搖不醒你啊。」我說:「聽著,如果你要人伺候,你應該叫比德來才對。」

「叫我做什麼?」單是聽到他的聲音,就讓我的胃揪成一團。罪惡感、悲傷、恐懼,種種不愉快的情緒紛沓而來。此外,我不得不承認,當中還有部分的感覺是渴望。只不過,湧現的情緒太過紛雜,讓這感覺無法勝出。

我看著比德走到桌旁,從窗戶照進來的陽光,照得落在他金髮上的新雪閃閃生輝。他看起來健康又強壯,跟我在競技場中認識的那個重病、飢餓的男孩差別好大,並且,現在你幾乎無法察覺他走路會跛。他將一條剛烤好的新鮮麵包放在桌上,並對黑密契伸出手。

「叫妳來把我叫醒,不是叫妳來害我得肺炎。」黑密契說,把手裡的刀交出去。他脫掉骯髒的襯衫,露出底下同樣骯髒的汗衫,用襯衫乾的部分把自己身體抹乾。

比德露出笑容,從地板上拾起一瓶白乾,用酒澆了澆黑密契的刀子,算是消毒,再用他的襯衫下襬把刀擦乾淨,然後開始切麵包。比德讓我們所有的人都有新鮮的烤麵包吃。我打獵。他烤麵包。黑密契喝酒。我們都有讓自己保持忙碌的方法,避免飢餓遊戲那段期間的記憶回來騷擾我們。他把切到最後留下的麵包頭遞給黑密契,這才第一次望向我:「要吃一片嗎?」

「不用,我在灶窩吃過了。」我說:「但謝謝你。」我的聲音聽起來不像是自己的,非常拘泥、死板。自從攝影機拍攝完我們快樂返鄉的情景,我們回復真實生活之後,每次我對比德說話都是這樣子。

「不客氣。」他僵硬地回答。

黑密契把襯衫丟到地上那堆髒亂東西的一角,說:「喂,喂,這樣不行。你們倆在節目上演之前,得多下點工夫準備才行。」

當然,他說得一點也沒錯。觀眾期待看到的是那對贏得飢餓遊戲的戀人,不是兩個連看都沒辦法看對方一眼的人。但我只說:「去洗個澡,黑密契。」然後我躍出窗戶,落到地上,橫過草坪,朝我家走去。

開始堆起的雪,讓我在背後留下一串足跡。我在門前停下來,在進屋前先踱掉鞋子上濕漉漉的雪。我媽日夜忙碌,希望能讓一切完美地呈現在攝影機前,所以,現在不是時候去踩髒她擦得亮晶晶的地板。我才一跨進門,她已經站在那兒,一把抓住我手臂,彷彿要阻止我。

「別擔心,我會在這裡把鞋子脫了。」我說,把鞋脫在踏墊上。

我媽發出一聲奇怪的,像喘氣的笑聲,並將裝著物品的獵物袋從我肩上卸下,說:「不過是雪而已。妳散步還愉快嗎?」

「散步?」她知道我在森林裡待了大半夜。就在這時,我看見了她背後那個站在廚房門口的男人。只看一眼他那套量身訂做的衣服、動過手術的完美五官,我就知道他是從都城來的。有事情發生了。「那感覺比較像滑冰。外頭走起來真的越來越滑了。」

我媽說:「有人來看妳。」她的臉色太蒼白,我可以聽見她聲音中竭力要隱藏的焦慮。

「我以為他們中午才會到。」我假裝沒注意到她的狀況。「難道秦納提早來幫我做準備嗎?」

「不,凱妮絲,那是――」我媽才要說下去。

「艾佛丁小姐,請這邊走。」那男人開口了。他朝走廊比了比。在自己家裡還要別人來帶路,真夠詭異,但我還算腦子機靈,沒多說話。

我一邊往前走,一邊回頭給我媽一個要她安心的微笑。「也許是更多有關這趟旅行的指示。」他們已經給我送來這趟旅行有關的各種東西,包括寫明我在各行政區要遵守的禮儀的資料。但是,當我一步步走向書房的門,一扇除了此刻我從未見它關上的門,我腦子裡開始飛快地閃過各種問題。是誰在這裡?他們想要怎樣?為什麼我媽臉色發白?

「直接進去吧。」都城的男人說,他跟著我一路走到走廊盡頭。

我扭轉擦得光亮的黃銅門把,跨了進去。我的鼻子嗅到兩股互相矛盾的味道,玫瑰與鮮血。一個似乎有點眼熟的小個子白髮男人正在看一本書。他舉起一根手指,像是在說:「等我一下。」然後,他轉過身來,我的心跳停了一拍。

我望進了史諾總統那雙像蛇一樣的眼睛裡。

最佳賣點 : .《飢餓遊戲》系列為2008年以來最受肯定的三部曲小說,每一集都登上各大暢銷書排行榜榜首,以51種語言出售版權到56個地區

.改編電影締造北美票房史上第10名。並獲得MTV電影大獎三項大獎:最佳影片、最佳男主角、最佳女主角

.《時代雜誌》選為2009年十大小說之一

.10週年紀念版,全新書衣