內容簡介

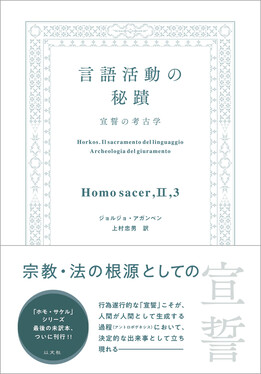

內容簡介 【「ホモ・サケル」シリーズ、最後の未訳、ついに刊行!!】「宣誓」に先立って、宗教や法が存在するのではなく、まさに「宣誓」の行為遂行性によって、宗教・法が立ち現れる。政治的動物(ゾーオン・ポリティコン)たる人間そのものを問いに付す、宣誓の哲学的考古学の探究。かつて、歴史家パオロ・ブローディは、西洋制憲史における政治的宣誓の意義について、宣誓こそ「権力の秘蹟」として構成されると論じたが、ジョルジョ・アガンベンは古典古代のギリシア=ローマの原典資料を丹念に読み解き、宣誓は、その行為遂行性により、政治・宗教・法に先立って、それらを構成する、まさに「言語活動の秘蹟」である点に注目する。「おそらく宣誓は、それ自体としては、法的(だけ)でもなければ宗教的(だけ)でもない現象として、しかし、まさにこのために、法とは何か、宗教とは何か、を最初から思考し直すことを可能にしてくれる現象として、わたしたちの前に立ち現われているのである」(本書より)「宣誓」に着目することで、まさに「自分が言葉を語る存在であることを発見した人間は、自分の言葉に束縛されるなかで、そこにみずからの生と運命を賭けよう」(「訳者あとがき」より)としてきた、人間存在のありようを照らし出す。「他の生きものと違って、人間は語るためには彼の言葉にみずからを賭けなければならないために、神を祝福することも呪詛することもできるのであり、宣誓することも偽誓することもできるのである」(本文より)という人間が人間として生成する過程で、重要な出来事として立ち現れる「宣誓」への探究を通じて、アガンベンは改めて哲学の営みの重要性へと立ち帰るのである。「ヨーロッパのすべての言語が空しく宣誓することを余儀なくされ、政治がオイコノミアの形式、すなわち剝き出しの生にたいする空疎な言葉の支配の形式をとることしかできないでいるようにおもわれる瞬間においては、言語活動を有する生きものがその歴史のなかで到達した極限の状況を冷静に自覚するなかで、抵抗と転回の路線についての指示が到来しうるのは、依然として哲学からなのである」(本文より) 「ホモ・サケル」シリーズ、最後の未訳、ついに刊行。「宣誓」の行為遂行性に注目し、宗教・法の根源として位置づける哲学的考古学。

作者介紹

作者介紹 ジョルジョ・アガンベン1942年生まれ。哲学者。マチェラータ大学、ヴェローナ大学、ヴェネツィア建築大学、ズヴィッツェラ・イタリアーナ大学メンドリジオ建築アカデミーなどで教鞭をとる。主な著書に、『ホモ・サケル』『オプス・デイ』『目的のない手段』(いずれも以文社)、『例外状態』(未來社)、『スタシス』『王国と栄光』(共に青土社)、『アウシュヴィッツの残りのもの』(月曜社)、『いと高き貧しさ』『身体の使用』(共にみすず書房)など、著書多数。上村忠男1941年生まれ。東京大学大学院社会学研究科(国際関係論)修士課程修了。東京外国語大学名誉教授。学問論・思想史専攻。著書に『ヴィーコの懐疑』『ヘテロトピア通信』『ヴィーコ論集成』(共にみすず書房)、『歴史家と母たち』(未来社)、『歴史的理性の批判のために』(岩波書店)、『グラムシ 獄舎の思想』(青土社)、『アガンベン 〈ホモ・サケル〉の思想』(講談社)、『歴史をどう書くか』(みすず書房)など。訳書にカルロ・ギンズブルグ『糸と痕跡』『ミクロストリアと世界史』『政治的イコノグラフィーについて』『どの島も孤島ではない』『自由は脆い』(いずれもみすず書房)、アントニオ・グラムシ『革命論集』(講談社)、ヴィーコ『新しい学』上下(中央公論新社)、アガンベンの訳書に『残りの時』(岩波書店)、『いと高き貧しさ』『カルマン』『現実化しえないもの』(いずれもみすず書房)、『アウシュヴィッツの残りもの』『?神』『到来する共同体』(いずれも月曜社)、『実在とは何か』(講談社)、『言葉と死』(筑摩書房)などがある。