內容簡介

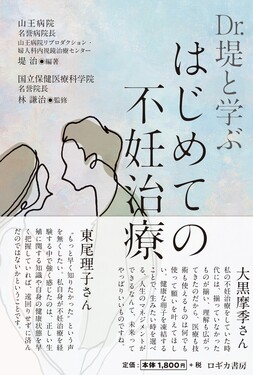

內容簡介 みなさまこんにちは。産婦人科医として40年以上不妊治療に取り組んでいる堤治と申します。この本を手に取って頂いているみなさまの多くは、ご自分が不妊症ではないかと悩まれたり、不妊治療に取り組もうとされていると思います。不妊を心配されるご夫婦は26組に1組、実際に不妊治療を受けたことがあるご夫婦は4.4組に1組とけっしてまれなことではありません。本書の目的とするところは、みなさまの疑問に答えながら妊娠する仕組み、不妊の原因や治療法などをご理解頂き、不妊治療の敷居を下げて受診してみようかなと思って頂こうというものです。もしかしたら、この本を読んだだけで、「そうだったのか」と自然妊娠される方もおられることも期待しながら話を進めてまいります。各章の最初にそれぞれの章のねらいとそこで知って頂きたい疑問点をQ&Aという形でお示しします。不妊外来でお話していると患者さんに「もっと早く知っておきたかった。どうしてもっと早く教えてくれなかったのですか」と言われることが少なくありません。初診ではじめてあった方には教えようがありませんが、みなさまにはぜひ、読み進みQ&Aにご自分でお答え頂けるように読み込んで頂ければ幸いです。不妊治療を大きく分けると一般不妊治療と生殖補助医療の2つがあります。流れとしては一般不妊治療が先行し、よい結果が得られない場合体外受精などの生殖補助医療が適応となります。生殖補助医療は保険適用にもなり体外受精で生まれた子どもは年間7万7千人、日本で生まれる子どもの9人に1人を占めています。生殖補助医療は大きな成果を上げる一方、光と影でなかなか妊娠が成り立たない難治性不妊が浮かびあがっています。本書でも解説させて頂き最新の治療法についてもお話します。不妊治療をより立体的にご理解頂けるように、本書にご協力下さった方々がおられます。8章はみなさまご存じのシンガーソングライターの大黒摩季さんが子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症に苦しみながら不妊診療に取り組んだ経過を患者さんの目線でお話くださいます。9章はご自身の不妊治療経験からプロゴルファーの東尾理子さんが立ち上げたNPO法人TGPの取り組みを紹介くださいます。林謙治先生は産婦人科医ですが、厚生行政にもお詳しく、10章「少子化と生殖医療をめぐる社会環境の変化」を執筆くださいました。前置きはこれだけにして、第1章「妊娠のなりたつしくみに」進んでいきましょう。 多分不安であろう、不妊症ではないかと悩まれたり、不妊治療に取り組もうとされている方の道案内になりたいと思い、執筆しました。

作者介紹

作者介紹 堤治山王病院名誉病院長山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター埼玉県秩父市出身、東京大学医学部を卒業後生命誕生に憧れて産婦人科医に。不妊症を専門とし1979年から卵子研究に従事。米国国立衛生研究所(NIH)留学、東京大学大学院教授を経て、2008年より山王病院病院長、国際医療福祉大学大学院教授。現在、山王病院名誉病院長としてリプロダクション・婦人科内視鏡センターで不妊治療、内視鏡手術、出産などを幅広く行い、難治性不妊の治療にも熱意をもって取り組んでいる。元東宮職御用掛で皇后雅子さまの愛子さまご出産に際し主治医を務めた。アジアパシフィック婦人科内視鏡学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本受精着床学会などの理事長を歴任、日本を代表する産婦人科医の1人。林謙治1971年 千葉大学医学部卒業、医学博士、成田日赤病院、千葉県松戸市立病院産婦人科勤務を経て、1978年厚生省国立公衆衛生院母性小児 衛生学部研究員1980年 科学技術庁派遣在外研究員、米国Yale大学医学部研究員(周産期疫学専攻)1981年 国立公衆衛生院母性小児衛生学部学校衛生室長 1986年 同院保健統計人口学部部長2002年 国立保健医療科学院(組織再編により改称)次長 2009年 国立保健医療科学院院長 2012年 国立保健医療科学院名誉院長 専門分野 母子保健政策、地域保健、保健統計、国際保健在任中 厚生労働省各種専門委員会座長を務める。国際的にはWHO高度保健統計専門委員、フランス国立人口研究所研究員、アジア太平洋公衆衛生学校理事長、世界公衆衛生学校会議日本代表を務める。2016年 日本産前産後ケア・子育て支援学会理事長現在にいたる。