日本の建設機械史

| 作者 | 大川聰/著; |

|---|---|

| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |

| 商品描述 | 日本の建設機械史:,日本の建設機械は、江戸時代の原始的な作業船から始まった。幕末の蒸気浚渫船輸入を機に陸上での活用が進み、明治時代には国産化も開始されている。関 |

| 作者 | 大川聰/著; |

|---|---|

| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |

| 商品描述 | 日本の建設機械史:,日本の建設機械は、江戸時代の原始的な作業船から始まった。幕末の蒸気浚渫船輸入を機に陸上での活用が進み、明治時代には国産化も開始されている。関 |

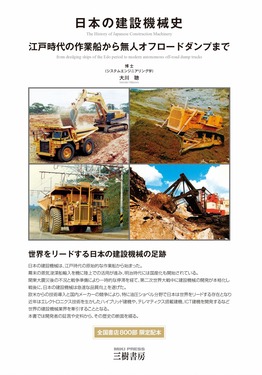

內容簡介 日本の建設機械は、江戸時代の原始的な作業船から始まった。幕末の蒸気浚渫船輸入を機に陸上での活用が進み、明治時代には国産化も開始されている。関東大震災後の不況と戦争準備により一時的な停滞を経て、第二次世界大戦中に建設機械の開発が本格化し、戦後に、日本の建設機械は急速な品質向上を遂げた。欧米からの技術導入と国内メーカーの競争により、特に油圧ショベル分野で日本は世界をリードする存在となり、近年はエレクトロニクス技術を生かしたハイブリッド建機や、テレマティクス搭載建機、ICT建機を開発するなど、世界の建設機械業界を牽引することとなる。本書では開発者の証言や史料から、その歴史の断面を綴る。

作者介紹 大川聰1946年横浜市生まれ。1969年慶応義塾大学工学部を卒業。同年(株)小松製作所入社。以後、技術研究所、エンジン開発センター、本社商品開発室、建機研究所、システム開発センター、研究本部などで勤務。建設機械用として使われるエンジン、自動変速機、油圧機器、作業機の部品・材料の開発と、燃料・潤滑油の研究に従事。これらの研究開発と同時に建機の発達史を研究して現在に至る。2008年コマツ退職。この間に(社)日本建設機械化協会(現日本建設機械施工協会)の機械部会油脂技術委員長を12年間務め、米国自動車技術者協会(SAE)アジア運営委員を9年間務める。2014年より慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所の研究員となり、2019年同大学より博士号(システムエンジニアリング学)を授与される。学術論文は潤滑油関係、クラッチ関係、油圧ポンプ関係など10件以上の英文論文を発表。著書に『産業用車両の潤滑』養賢堂(2012)、『世界の建設機械史』三樹書房(2021)がある。

| 書名 / | 日本の建設機械史 |

|---|---|

| 作者 / | 大川聰 著; |

| 簡介 / | 日本の建設機械史:,日本の建設機械は、江戸時代の原始的な作業船から始まった。幕末の蒸気浚渫船輸入を機に陸上での活用が進み、明治時代には国産化も開始されている。関 |

| 出版社 / | 日本出版販売株式会社 |

| ISBN13 / | 9784895228398 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9784895228398 |

| 誠品26碼 / | |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 頁數 / | 184 |

| 語言 / | 4:日文 |

| 級別 / | N:無 |

| 尺寸 / | 21.5X15.3X2.2CM |