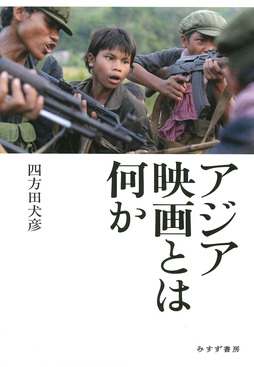

アジア映画とは何か

| 作者 | 四方田犬彦/著; |

|---|---|

| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |

| 商品描述 | アジア映画とは何か:,アジア映画の過剰なまでの混沌と豊饒に魅惑され、その世界に踏み入ることで理解を試みてきた著者の、60年に及ぶ身体的思考の集成。:誠品以「人文、 |

| 作者 | 四方田犬彦/著; |

|---|---|

| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |

| 商品描述 | アジア映画とは何か:,アジア映画の過剰なまでの混沌と豊饒に魅惑され、その世界に踏み入ることで理解を試みてきた著者の、60年に及ぶ身体的思考の集成。:誠品以「人文、 |

內容簡介 アジア映画の過剰なまでの混沌と豊饒に魅惑され、その世界に踏み入ることで理解を試みてきた著者の、60年に及ぶ身体的思考の集成。

作者介紹 四方田犬彦1953年、大阪府箕面に生まれる。東京大学文学部で宗教学を、同人文系大学院で比較文学を学ぶ。長らく明治学院大学教授として映画学を講じ、コロンビア大学、ボローニャ大学、清華大学(台湾)、中央大学校(ソウル)などで客員教授・客員研究員を歴任。現在は映画、文学、漫画、演劇、料理と、幅広い文化現象をめぐり著述に専念。アジア映画論の著作に『電影風雲』『怪奇映画天国アジア』(白水社)、『ブルース・リー』(ちくま文庫)、『アジア映画の大衆的想像力』(青土社)、『アジアのなかの日本映画』(岩波書店)、『日中映画論』(倪震と共著、作品社)、『ポスト満洲 映画論』(編著、人文書院)がある。映画論には『パゾリーニ』『ルイス・ブニュエル 増補改訂版』(作品社)、『ゴダール、ジャン=リュック』(白水社)、『無明 内田吐夢』(河出書房新社)、『大島渚と日本』(筑摩書房)などがある。翻訳にパゾリーニ『パゾリーニ詩集 増補新版』(みすず書房)、ダルウィーシュ『パレスチナ詩集』(ちくま文庫)、サイード『パレスチナへ帰る』(作品社)。共編著に『ゴダール・映像・歴史』(産業図書)。

| 書名 / | アジア映画とは何か |

|---|---|

| 作者 / | 四方田犬彦 著; |

| 簡介 / | アジア映画とは何か:,アジア映画の過剰なまでの混沌と豊饒に魅惑され、その世界に踏み入ることで理解を試みてきた著者の、60年に及ぶ身体的思考の集成。:誠品以「人文、 |

| 出版社 / | 日本出版販売株式会社 |

| ISBN13 / | 9784622097648 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9784622097648 |

| 誠品26碼 / | |

| 重量(g) / | 425.0 |

| 尺寸 / | 19.5X13.9X3.0CM |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 頁數 / | 400 |

| 語言 / | 4:日文 |

| 級別 / | N:無 |