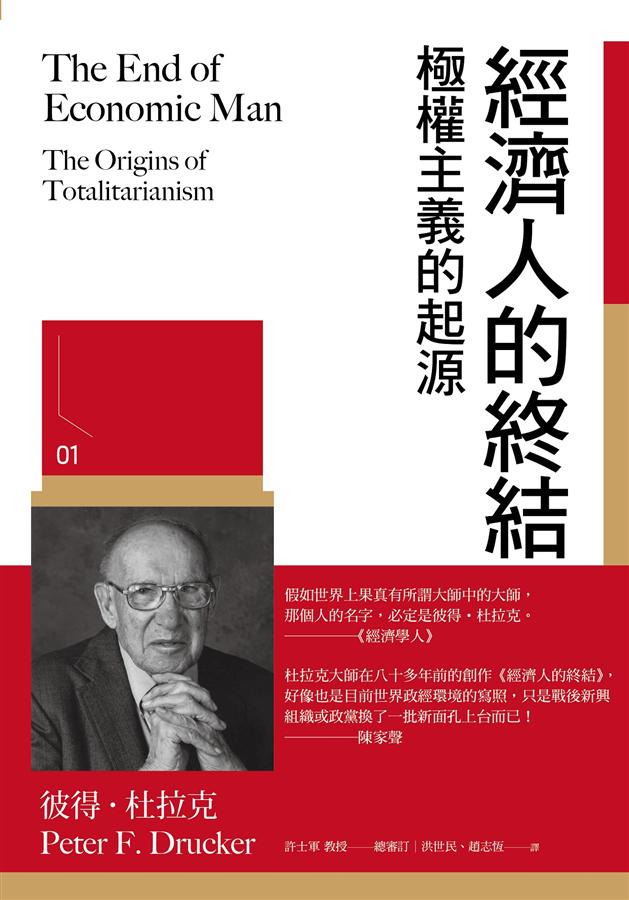

The End of Economic Man: The Origins of Totalitarianism

| 作者 | Peter F. Drucker |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 經濟人的終結: 極權主義的起源極權主義的起源:《經濟人的終結》一書是杜拉克八十多年前的創作,也是他的第一本書,主要是談歐洲當時的政治與社會現象,特別是法西斯主義、 |

| 作者 | Peter F. Drucker |

|---|---|

| 出版社 | 大和書報圖書股份有限公司 |

| 商品描述 | 經濟人的終結: 極權主義的起源極權主義的起源:《經濟人的終結》一書是杜拉克八十多年前的創作,也是他的第一本書,主要是談歐洲當時的政治與社會現象,特別是法西斯主義、 |

內容簡介 《經濟人的終結》一書是杜拉克八十多年前的創作,也是他的第一本書,主要是談歐洲當時的政治與社會現象,特別是法西斯主義、馬克斯主義、納粹主義等極權主義和獨裁專制的現象,並探討這些專制強權的崛起原因。 雖然本書論述的是1930年代歐洲大陸的社會及政治環境,以及社會主義、共產主義等極權專制的作為,但是在閱讀時,筆者感覺歷久彌新,好像也是在寫我們當前的社會與世界!如同杜拉克書中所言,他不是在寫歷史、描述極權主義的現象,而是在探討這些極權主義形成的原因,特別是歐洲社會最早倡導自由、民主等理念,而極權主義本身與自由、民主不相容,為何當時能夠獲得歐洲世界的認同與流行?這是一個有趣且重要的課題。 杜拉克本身是民主、自由理念、人本思維的信奉者,他強調社會學需要做的事,是分析社會現象,分析社會裡的各種拉力、壓力、趨勢、變動等複雜因素的交互影響,從整體全觀去認識社會現象,才可能提出變革的對策。杜拉克有別於一般學者,他沒有在看見「問題的表徵」後就做出論斷、提出解決方案。率爾操觚的論斷常會製造更多、更大的錯誤。 本書中將「社會」視為人類獨特的生存環境。歷史處理的是表面上發生的事情;而「主義」的哲學體系,或可稱為「社會氛圍」。杜拉克認為:社會本質上應屬於「生態學」(ecology)。這也是杜拉克非常獨特的見解,呼應他所強調的社會分析。

作者介紹 彼得˙杜拉克(Peter F. Drucker,1909-2005)生長於一個文化環境優越的家庭,薰陶於猶太-基督教信仰傳統。1937年移居美國,2002年6月20日榮獲美國「總統自由勳章」。杜拉克一生好學、敏思、善察、能析;筆耕不輟,以逾40部著作享譽世界。他早年學金融,1931年獲法蘭克福大學法學博士。經濟學上,他尊敬凱因斯(John M. Keynes 1883-1946),但跟隨熊彼德(Joseph A. Schumpeter 1883-1950)。政治學上,他主張多元化和去中心化,對極權主義持嚴肅的批判態度。他對存在主義哲學與生存神學,特別是齊克果(S. Kierkegaard 1813-1855)的思想研究,造詣頗深。杜拉克「旁觀者」,始終持守立場清醒、思想自由以及責任意識。做為「社會生態學家」,他具有明心慧眼、洞察力強,為世人的社會與組織守望的美德、正直與良知,勇於在批判中追求創新。他創立了「現代管理學」,主張管理的理論創新與實踐探索、走「信知行」合一之路,因此被譽為「現代管理學之父」。杜氏生活近一個世紀,經歷兩次世界大戰;見證從科學技術變革到思想理念革新的過程;目睹從工業時代進入智識時代、資訊時代的變化;親歷從資本主義社會發展到後現代知識型社會的變遷;對所有經歷的變化以及21世紀的人類發展,他都提出自己的真知灼見。今天,我們能夠深切感知到他的貢獻永不止於20世紀,對未來世界的發展與變化,杜拉克的思想必定會產生更加積極且深遠的影響。洪世民六年級生,外文系畢,現為專職翻譯,譯作涵蓋各領域,包括《如何獨處》、《在一起孤獨》、《一件T恤的全球之旅》等。趙志恆畢業於政治大學英文系、英國李斯特大學大眾傳播研究所。曾任財經記者多年,一直從事與文字、翻譯和商業財經相關領域的工作。目前為刊欣媒體顧問負責人。

產品目錄 總序 功能正常的社會和博雅管理 邵明路 總序 向一位跨世紀的大師致敬 許士軍 導讀 跳脫僵化、二元的思維模式,重新認識世界,尋求心靈自由 陳家聲 1994 年版序 1969 年版序 前言7 第1 章 反法西斯主義的錯覺 第2 章 群眾的絕望 第3 章 惡魔再現 第4 章 基督教教會的落敗 第5 章 從義大利和德國的實例,看見極權主義奇蹟? 第6 章 法西斯主義的非經濟型社會 第7 章 奇蹟或幻影? 第8 章 未來:東方對抗西方?

| 書名 / | 經濟人的終結: 極權主義的起源極權主義的起源 |

|---|---|

| 作者 / | Peter F. Drucker |

| 簡介 / | 經濟人的終結: 極權主義的起源極權主義的起源:《經濟人的終結》一書是杜拉克八十多年前的創作,也是他的第一本書,主要是談歐洲當時的政治與社會現象,特別是法西斯主義、 |

| 出版社 / | 大和書報圖書股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869913911 |

| ISBN10 / | 9869913911 |

| EAN / | 9789869913911 |

| 誠品26碼 / | 2681892980007 |

| 頁數 / | 272 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | S:軟精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 【內文試閱】

第3章 惡魔再現

資本主義和社會主義的信仰徹底崩潰,在世界大戰和經濟大蕭條之後更轉化成個人的經驗。這兩大災難顛覆了日常慣例,讓人們不再相信現有的形式、制度及信條,是不可改變的自然法

則。社會表象下的真空突然全都暴露出來。歐洲大眾第一次體認到,人在社會上生存,並非受理性、合理的力量支配,而是被盲目、荒謬、惡魔般的力量主導。世界大戰和經濟大蕭條招致惡魔再現。

所有為社會的機械及理性概念提供基礎的信條,似乎已被現代戰爭全盤否定。這並不是因為戰爭與機械化或理性化無關,而是因為戰爭使得機械化和理性化變得荒誕。在機械以及理性的、策略的或經濟效益的計算模式中,人僅僅是許多非個人的獨立單位,如今都已各自成為自主的力量。它們完全超出受征服的個人的控制和理解之外,毫無理性可言。就人類經驗而論,世界

大戰讓每個人突然領略,自己原來是如此孤立、無助且軟弱的微粒,處在一個充斥非理性怪獸的世界中。「人人自由平等」或「命運掌握在自己手中」等社會概念,都被證明只是幻想罷了。

我們在評論有關大戰的書籍時,會在有意無意中只用「書中有沒有傳達出這種體驗」作為標準。我們不只沒有能力判斷,也根本不在乎書在藝術方面的評價;只要書中傳達出這種孤立、原子化和虛無主義就夠了。這就是海明威(Ernest Hemingway)、雷馬克(Erich Maria Remarque)和薩松(Siegfried Sassoon)能迅速獲得大眾迴響的唯一原因。在戰後的一流作家中,唯有德國的容格爾(Ernst Jüenger)認為戰爭不但不可避免,而且是人類生活的一種基本面向。非常值得注意的是,他不僅接受人類的孤立性和原子化,更試著找出關於人的新觀念:沒有所謂的個人功能或正當性,甚至沒有所謂的個人存在。

經濟大蕭條證明了,非理性和無法估量的巨大力量也會支配和平時期的社會:人們在壯年甚至尚未開始工作前,就突然面臨永久失業、被扔進工業廢料堆裡的威脅。在這種狀況下,人們

發現自己和面對機械戰爭時同樣無助、孤立、有如微塵。人們不知自己何時會丟掉工作,也不明白為何如此;無法起身反抗,甚至躲都躲不掉。就像戰爭一樣,經濟蕭條的力量,也把人類對自身存在的理性與機械化觀念貶為無稽之談,因為經濟蕭條正是人類理性和機械化社會的最終結果。就像戰爭一樣,經濟蕭條讓人意識到,自己原來是個沒有知覺的鈍齒,被裝在一部自己也不瞭解、不停運轉卻沒有知覺的機器中,而且只是為了這部機器的運轉而運轉。

這些經驗並不是戰爭或經濟蕭條本身的性質所造成的,而是因為人們對社會基礎所抱持的信念已經瓦解。人們無法再把個人理性的存在,和一個滋生戰爭與經濟蕭條的社會連結在一起。

當然,現代戰爭一直被視為恐怖的惡魔,但它未必是非理性、無意義的。對西班牙內戰的雙方來說,現代戰爭雖然可怕,卻似乎是理性的。世界大戰之所以顯得無意義與混亂,完全是因為它暴露出社會秩序主要基礎的虛幻。否則,這場戰爭應該會有某些意義,以反映出這個理性秩序的一部分。個人的犧牲應該不僅有益於促成這種秩序,更是這個根本真理的最高證明;如同投身法國大革命的士兵,以及1813 年反抗拿破崙(Napoleon Bonaparte)的普魯士及奧地利義勇軍,都被認為具有這種奉獻的精神。

只要世人堅信,世界大戰是「為了讓民主有一個安全的世界」而奮鬥,它本身還是有意義的。就是因為相信,只要打了勝仗,最後必能建立自由、進步、平等、繁榮的政體,奠定資本主

義理性秩序的所有教義,人們才紛紛跳入壕溝奮戰。這也是為什麼美國會以協約國的身分加入戰局,為民主奮戰,從而保住了協約國的勝利;若依照往例,如果美國真的要參戰,該對抗的應該是英國這個破壞歷來「海域自由」的國家。相反地,確信自己對抗的是這個信念,則是德國人落敗的主因。這個想法不但讓奧地利幾乎在開戰前就潰不成軍,也直接導致德國平民政府辭職下臺,因為他們在道德上,沒有辦法發動對抗民主信仰的戰爭;儘管他們從祖國歷史得知,在現代戰爭中,唯有聽從百姓的指揮才能得勝,仍不得不將實權交給軍方。直接後果就是軍方和俄國簽下鑄成大錯的布列斯特和約(Treaty of Brest-Litovsk),迫使150 萬德軍駐守東線,而當時若把大軍留在西線,德奧聯軍便有機會在美國援軍到達之前橫掃西歐,至少也能避免全軍覆沒。德國人民領袖早就看出一切,但假使他們要求俄國盡快簽訂合理的和約,就等於承認民主和社會主義的理想——那可是德國的大敵。德國人民相當清楚這個局勢,從所有重要的政治思想家,例如拉特瑙(Walther Rathenau)等自由派,以及布魯克(Moeller van den Bruck)和容格爾等極端民族主義派竟然看法一致,就可以證明這一點。他們都認為德國不可能獲勝,否則就是「顛覆歷史」。而美國總統威爾遜(Thomas Woodrow Wilson)提出的「十四點和平原則」(Fourteen Points)受到雙方陣營熱烈歡迎,更顯示出人們有多希望這場戰爭能符合理性、值得嚮往的目的。

迄今仍有許多人相信,要不是愚蠢的凡爾賽和約(Treaty of Versailles)、法國霸權在歐洲餘波盪漾,或是美國始終未加入國際聯盟(League of Nations),說不定布列斯特和約已經實現了

世界大戰奮鬥的原則。其實,僅僅依靠美國的行動,尚不足以徹底影響戰後歐洲的發展。和平條約與戰後幾年,也不可能有太大的不同。世界大戰必須要以民主、自由、國際經濟合作、民族自決,或是其他自由資本主義信條的名義進行,但說穿了,它不過是場帝國主義霸權的鬥爭。除非簽訂不平等條約,或是全盤否定自由平等社會的原則,否則這場大戰永無終止之日。

由於工業社會的現實就是一種不平等。戰爭的奮鬥理想無法實現,最直接的原因就是,經濟人社會的理想與概念,與它被戰爭暴露出來的實際架構之間,出現根本而徹底的分裂。單是這

種差異就足以摧毀我們對民主的信念。一些新的辭彙,像是「窮國」(have-not)和相對的「富國」(have),這類常用來把階級戰爭意識形態投射到國際關係上的用語,不但全然否定資產階

級自由主義強調的平等,同時也否定馬克思主義主張的「階級的國際團結」。這種差異本身也顯示,把民主理念等同於凡爾賽和約所建立的領土秩序。於是,一方面,不放棄民主就不可能改變邊界;另一方面,從捷克斯洛伐克的例子即可看出,群眾已不願為民主而戰,因為那意味著要為凡爾賽和約而戰。經濟蕭條的非理性更應該歸咎於我們的信仰改變。1929 年以前,人們認為經濟衰退不只是理性的,甚至是值得嚮往的,或至少是必要的。無論從資本主義的經濟調和,或是馬克思主義的自動論來看,經濟衰退造成的犧牲與痛苦,都是提升經濟、實現經濟人自由平等社會所必須付出的代價。失業和窮困、低薪和破產,都是振興經濟、改善社會的自然良藥(nature's medicine)。這個觀念讓1830 年代及1873 年兩次經濟大蕭條不僅看起來可以

忍受,也是理性、合理而有益的;即使經濟學家及政治家不厭其煩地指出,這兩次經濟大蕭條都比1929 年的經濟大蕭條來得嚴重。

經濟大蕭條剛開始時,相信景氣會自動循環的傳統觀念仍深植人心。一旦慣例被這場危機打破,這種觀念在歐洲各國幾乎一夕之間消失了。這意味著人們不願再為經濟發展犧牲自我,也

不認為經濟發展應該付出如此慘重的代價。在他們眼中,經濟發展不再是人類實現至高目標的唯一至高方法。凱因斯(John Maunard Keynes)、費雪(Irving Fisher),以及道格拉斯少校

(Major Douglas)等人有關貿易週期(trade cycle)的貨幣理論,都否定了經濟衰退的必要性及正面成效,因此否認經濟衰退是一個理性秩序中的理性部分。值得注意的是,這些理論在1920 年代晚期之前仍未被世人廣泛接納,甚至未廣為人知;但隨後卻有如野火燎原,占據了群眾和領導人的想像空間。對一般人來說,戰爭和經濟蕭條的非理性,究竟是肇因於特性的改變,或是人們自己信仰的轉變,根本無關緊要。個人才不在乎支配社會的力量是否失去理性,也不在乎是否因為自己對社會的理性觀念蕩然無存,才使得這些力量無法用理性解釋或失去理性的作用。世界失序、變得沒有規則可循,才是一般人重視的事情。過去一百年來,經濟學家為了找出經濟週期(business cycle)的成因,付出的努力已告失敗。頂尖的經濟學家都明白,除了理解前一次的經濟蕭條之外,對其他的事也無能為力。而「在戰爭中,人人都是輸家」的道理,更是老生常談。但個人對證明世界沒有改變的歷史「實證」並不感興趣。他想弄清楚的只

有一件事:有人企圖以機械化的理性秩序建構宇宙,在其中生與死得以用可計算、合邏輯的序列(sequence)來理解,已經導致惡魔再現,成為人們命運的真正主宰者。

這些新惡魔(毒氣和從天而降的炸彈、永久性失業,還有「四十歲已太老」的觀念等),比舊惡魔更可怕,因為是人為的禍害。舊惡魔是天然的災害,呈現出來的是地震或暴風雨等;新

惡魔同樣無法避免,但不是天然的,只有人類會釋出它們,而一旦它們被鬆綁,就無法再加以控制。它們可不像古代的部落神祇,或是《一千零一夜》(Arabian Nights)中的精靈,還可以

用魔法、祈禱或獻祭,來加以安撫。這些新惡魔遠比舊惡魔令人無法忍受。齊克果、杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevski),或是一名離群索居、意識清醒、選擇孤獨的詩人或哲學家,也許可以毫不畏縮地直視這些惡魔,而保持神志清醒。但理性化和機械化創造出盲目、不可預測及無理可循的力量,造成徹底的原子化、虛無化以及無意義,也摧毀了所有秩序、社會及理性個體的存在;這一切的一切,都是凡夫俗子無法承受的。

推薦序 : 【推薦序】

向一位跨世紀的大師致敬 許士軍 教授

被讚譽為「大師中的大師」的彼得.杜拉克,離開人世(2005年11 月11 日)距今已有十五年了,然而至今,他的著作仍然陳列在書店顯著的位置上,他的觀點仍然經常為人陳述,這在管理領域內可說極為特殊。因為一般而言,有關管理的想法、方法,尤其技術,與時俱進,變化極大。只有像杜拉克這種大師所留給我們的智慧,已超越一般所瞭解的管理,才能讓世人恆久不忘。

此次博雅出版公司不惜投下大量人力與財力,將杜拉克五十多年來的重要著作重新以中文出版,主要出於公司主持者對於這一位跨世紀大師之尊崇,而非商業上的考慮,此一壯舉令人欽佩。個人也因此機緣,承編者之邀撰寫這一序文,冀望能幫助讀者對於我們共同敬仰的大師,有一連貫性和整體性的瞭解。

這對個人來說,這項工作實是一大挑戰。本來,企圖在一篇短文中將杜拉克所有的重要觀點和思想予以完整地陳述,乃是一件不可能的事。但是基於個人多年來對於杜拉克先生的崇敬和學習,只能勉力為之,多所乖誤之處,尚祈各界方正給予指正。

當然,要想真正領略和深入瞭解這位大師思想的堂奧,還是建議讀者自己好好地閱讀原著。

這是個人在這序文之前,想先表達的話。

一位與眾不同的大師

在人類歷史中,值得後人仰慕而懷念的偉人,實在太多了。但是像杜拉克這一位,卻有其特殊之處。首先,他並不是諾貝爾獎桂冠型的學者;這類學者一般多任教名校,並經由深入鑽研某一領域內的某種問題,提出驚人的研究發現或嚴謹的理論,並發表於頂級學術期刊,因而享有盛名。然而,杜拉克可以說完全不是這一類型的學者。據稱,當他最先提出有關日後被稱為屬於管理的著作時,出版者居然不知如何將其歸類,因而拒登;甚至他的大學同僚也警告他說,「如果繼續寫這方面的書,將會影響你今後在學術界發展的機會」。果然,不可思議的事終於發生了,他遭任教的學院以他「不算是學者」的理由,不再續聘——即使這一大學還不算是一間頂尖學府。依一般學術界的標準,他的確不算是一般所稱的「學者」。首先他所獲得博士學位,乃屬於國際公法學領域;他的早期著作遍及社會、經濟和政治範圍,甚至包括兩部小說。他在大學中任教的課目,有歷史、哲學,甚至東方藝術。這種背景,可說都是當今學術殿堂的大忌。

以他這些遭遇,如果發生一般人身上,恐怕將會代表人生的重大挫折,然而對於杜拉克先生而言,這一切卻正代表他是一個走在時代前緣,甚至是領先當時的學界和社會的真正大師。

開啟管理世界的先驅者

杜拉克不同於一般的蛋頭學者,在於他憑藉著自己深刻的思維和獨特的眼光,開創了人類社會中一個重要的活動領域:管理。在這上面,譬如一位以《追求卓越》(In Search of Excellence)一書驚艷企業界的作者,湯姆.彼得斯(Tom Peters)所說的話為證,他說:「在杜拉克之前,並無真正管理學的存在。」甚至在他界定了「管理」這一領域多年之後的今天,仍然有相當多的學界人士,不認為「管理」這種學科有資格被納入大學殿堂之內。這一切恐怕和管理這一領域的本質有關。基本上,管理不像一般自然科學或社會科學,如物理學、化學或經濟學、社會學之類,有其具體的主體(domain)知識。相形之下,如杜拉克所強調,管理乃是一種實務,而管理學乃是一種方法或應用之學。從根源上說,管理這一實務之出現及其發展,乃為了追求人群活動或組織之「績效」(performance)。在此所謂「績效」:簡單地說,就是為了如何組合與運用所需資源以獲得最大或最佳的成效。儘管什麼是成效,日後發展出來的,意義也有重大不

同,有關這一點留到文後再說。

「與時俱進」與「創新」的本質

有關管理的具體做法,不但取決於當時的客觀環境與條件,還必須與當事者之主觀願望交互作用而產生,其間並無一定的公式或定律可言。譬如,在20 世紀前幾十年間,當時績效的意義在於數量、成本和品質;所依靠的,主要是工程技術、機械系統以及標準化的做法。但是近二十年來,管理績效在於價值的創造,這時所依賴的創新和彈性,主要出於對於所謂人性的瞭解。自這觀點看來,有關管理理論的兩大陣營:「科學化」vs.「人性化」,並非出於方法或工具上的優劣,而是來自環境變遷、價值觀念以及消費者需求的改變所帶來的結果。進入21 世紀,管理又面臨前所未有的衝擊。隨著網際網路普及化下的全球化發展,帶來空前未有的「連接革命」。這時,企業(也包括非企業在內的)將走上網絡化和虛擬化的經營形態,使得傳統上的種種組織觀念,如個人職位分工、組織疆界,甚至產業分類等,都不再適用。這時,企業不但要整合虛實,更要結合供需,透過大數據和雲端管理之類的機制,由原先的「競爭主導」之策略優勢時代,進入「共生互利」的生態經濟時代。尤其影響深遠者,乃是如今所謂「績效」,已非以投資者之獲利為鵠的,而是以增進社會福祉和地球永續作為更大任務。管理的最終目的,不管是用在生產肥皂或是經營一家醫院,都是為了使人們有能力實現「公益」(common good)。因此管理應當建立在某種深層價值觀念之上,如正直、誠實和信任,而不是一種作業性和技術性的理性經濟活動而己。事實上,這種發展也恰好和杜拉克早年對於企業與管理之期望相吻合。

基本上,以上所描述有關管理之內涵及作用之變遷,乃是強調管理「與時俱進」以及經由「創新」以創造績效的本質;管理的價值和意義,必須緊扣時代趨勢,並能有助於使社會能夠「良好運作」(well-functioning),這也是使他,如本文中所言,選擇管理為他的「最愛」的主要理由。

專心著述,終生不懈

話說杜拉克在1937 年為了逃避納粹德國而定居美國之後,即曾出版像《經濟人的終結》(1939)和《工業人的未來》(1942)兩本著作。但是真正導引他進入管理這一領域的,卻不能不提他於1946 年以通用汽車這家公司為範例所寫下了《公司的概念》(Concept of the Corporation)這一本書,這也是被公認為真正探討管理問題的第一本書。從此之後,他共計發表了超過40 本以上的著作和上千篇論文,幾乎都和管理有關。其中就以在《哈佛商業評論》(Harvard Business Review)中刊登者,即達30 篇之多。更令人驚奇者,即使杜拉克已屆高齡,但是創造力依然不衰,就他晚年所發表的重要著作,擇要而言,就有《非營利組織的管理》(Managing the Nonprofit Organization, 1990)、《後資本主義社會》(Post-Capitalist Society, 1993)、《巨變時代的管理》(Managing In a Time of Great Change, 1995)、《杜拉克看亞洲》(Drucker on Asia, 1997),還有《下一個社會的管理》(Managing in the Next Society, 2002)等等。據他自己說,當他年輕時,他每週上歌劇院一次。有一次,在他觀賞威爾第的作品時,內心大受感動。當他獲知,這乃是威爾第80 歲時所作時,他便下定決心:「一旦我活到高齡時,也一樣不放棄,而要再接再厲。」("If I ever reached an advanced age, I would not give up, but would keep on.")("My Life As a Knowledge Worker," INC, Feb. 1997)

對於管理學的獨特貢獻

杜拉克對於管理學的貢獻和特殊觀點,主要可以說在以下幾方面:

首先,他所發展的管理觀念和理論,乃根植於管理現實上,而非純粹抽象的原則和原理。如同在1997 年《富比士》(Forbes)一篇有關他的文章題目所稱,他是「就事實論事實」("Seeing Things as They Really Are," March 10)。如前所述,他認為管理是一門實務——也就是追求成效的一種實務。這可自他1954 年的鉅著《管理的實踐》(The Practice of Management)以及1964 年的《為成果而管理》(Managing for Result)兩書的書名中看出。在這上面,他對於管理的討論是整體性的,譬如企業對於社會的功能和貢獻,企業的經營使命,董事會的組織和功能,如何發展企業為一創新性組織,以及近日所提出有關企業經營模式(business model)等等這類課題。他並未忽略理論。不過,他認為理論必須來自實務;尤其,一旦人們將管理理論應用到實務上時,其對象都是某些特定的和獨特的個案,此時其成效如何,主要有賴管理者之經驗和洞察力,這也是屬於實務部分。因此有關管理究屬科學還是藝術的辯論,在他看來,是沒有意義的。

其次,他將管理的重心自資金、機器與原料轉移到人身上。他將員工視為是有血有肉的「完整的人」(a whole man)。他說:「每個企業都是由人組成的,這些人具備不同的技能與知識,執行各種不同種類的工作。」管理的任務,就是「要讓一群人有效發揮其長處,儘量避開其短處,讓他們共同作出成績來」。在這方面,人乃是企業最重要的資源,而非成本,他也認為,沒有任何決策比用人決策的影響更為深遠。他重視人性以及影響行為的文化因素。在他的管理學中,對於人的價值觀,成長及發展等課題的重視,是十分突出的。

第三,他將管理自一種謀取利潤的手段提升為決定現代社會生存與發展之最具關鍵性因素。他認為,在今後劇烈變動的環境中,管理乃是推動和引領各種機構不斷變革以適應環境潮流的一種力量。譬如早在他的1954 年《管理的實踐》一書中即曾指出,對於此後的美國能否繼續其經濟榮景並保持其世界上之領導地位;開發中國家能否擺脫貧窮,進入民主而開放的社會;甚至有關今後世界和平和人類前途等,都和這一社會能否培育出有能力而盡責的管理階層,存在有密切關係。在相當大程度內,由於他的這種大聲呼籲,才引起各國社會和政府對於管理的重視,也使得管理逐漸成為一門受人尊敬的學域。

第四,他對於世界未來發展的洞察力,是無與倫比的。譬如,他極早指出,世界走向全球化的趨勢及其對社會與企業的影響;其次,他提出民營化主張早於英國佘契爾夫人;再者,他大聲呼籲組織應重視創新和創業精神之培育與運用;尤其,他更在四十年前就提出「知識社會」與「知識工作者」的觀念及其重要意義。除了這些重大潮流或趨勢以外,杜拉克也是最早倡議目標管理和自我控制的構想,以及建議發展以資訊為基礎的組織的學者。他這種前瞻眼光和洞察力,固然屬於他的個人特質,恐怕也和他所擁有的人文社會背景與人生歷練有關。在1997 年3 月10日《富比士》雜誌所刊出一篇有關他的文章中,即曾感佩地說:「儘管他目前已臻八七高齡,但是他的思想卻可能是當今美國人中最年輕的——也是最清晰的一個。」當非溢美之辭!

企業的目的與使命——創造不相同的明天

他認為,在劇變的時代中,今後的經營者和管理者的最主要責任,即在為機構創造不相同的明天。因此,企業要自此觀點以界說本身的目的與使命,並據此以衡量自己的績效。杜拉克反對以利潤作為企業經營的目的。在這一點上,他並非謂企業不需要利潤;反之,他承認,利潤乃是一個企業生存和發展的必要條件。問題在於,「獲利動機和其衍生出來的追求利潤最大化觀念,對於企業功能、企業目的,與管理所要做的工作,都是不相干的」。他認為,企業所要達成的「目的」或使命,一定要落在企業以外的社會中。其中最主要的就是:「創造顧客」。他一再強調,企業所具有的生產性功能只有兩個:行銷和創新。行銷是為了發現和預期顧客的需要,而創新即謀求以更有效的方法、方式和途徑以求滿足這種需要。除此以外,企業所有之其他功能,都是成本。

具體言之,企業所要界定的目的和使命,即應自上述觀點回答三個基本問題:「我們目前的事業是什麼?」「我們的事業將變成什麼?」以及「我們未來的事業應該是什麼?」這些問題的答案所代表的,就是一個企業要配合時代潮流,界定所要創造的顧客對象,以及如何再根據這種對象進一步評估本身潛力及其所需要之核心能力條件。杜拉克以經營使命取代利潤動機,作為驅動企業的力量和績效衡量的標準,這一點可以說是他和傳統經濟學者最大不同之處。他認為,這種改變,一方面,可將企業努力目標和外界環境、巿場狀況、及內部核心能力相結合;另一方面,亦可給予工作者以較大的彈性和成就感。杜拉克之所以特別推崇某些非營利組織可作為企業學習的對象,主要即在於,這些非營利組織乃經由使命——而非利潤——所推動的。創新——一個貫穿杜拉克管理理念的主軸幾乎今天我們所探討的管理新觀念,都可以從杜拉克身上找到其來源;尤其是今天已被企業奉為圭臬的所謂「不創新,即滅亡」(innovate or die)這一說法,就是由他最早提出。而在此所要強調的,就是他對於「創新」這一觀念的啟迪和堅持。

貫穿杜拉克的整個管理理念的,應該就是「創新」。依他的定義,創新代表一種賦予人力與物質資源以新的和更大的財富創造能力。他曾經批評組織瘦身和組織再造工程,認為它們即使可能產生某種短期效果,但卻無法帶給一組織所需要的真正而持久的創新。他認為,創新誠然帶給一企業較大風險,但企業若因此而不敢冒這種風險以創造未來的話,其實卻是冒了另一種看不

見的更大風險。

整合杜拉克前此所說的創新,並非局限於科技方面的創新;他也不同意企業所從事的研發工作就是創新。他所認為的創新,代表一種能夠對外界環境造成重大衝擊和影響的變革,因此也包括組織和社會兩方面的變革在內。再者,就一企業而言,這種變革必須與一企業所擔負的任務或使命有關;也就是說,它必須能為顧客與社會創造更新、更高的價值。

再者,杜拉克所強調的創新,也與前此學者,例如經濟學者熊彼得所說的不同。首先,他認為,創新是可以經由組織與管理推動的,此時所需要的,就是塑造一種「創新性組織」(innovative organization)。其次,這種創新的來源為知識,而非傳統的生產因素。由於這種知識及其運用乃屬於所謂的「知識工作者」,因此,如何提升這群知識工作者以及創新性組織的生產力,構成杜拉克晚年所關注的重點。

知識工作者和創新性組織的管理

重要的是,無論是要發展一個創新性組織,或是對於知識工作者的管理,都不能再沿用過去的觀念和做法,在原有基礎上持續改進;反之,企業必須要有計劃地放棄過去。譬如說,在一創新性組織內的知識工作者,不同於傳統的藍領和白領工作者,他們各擁有其「生產工具」——他們的專業能力。因此他們對於組織的依賴程度較低;他們一般不接受「一個命令,一個動作」

的指揮和命令,因為一旦他們處於這種指揮與命令狀態下時,他們將喪失其作為「知識工作者」的生產力。在這情況下,組織應將他們當作合夥人或志工來管理,只能經由吸引或說服;此時所依靠的,也正是前此所說的經營使命。若不此之圖,企圖以原有的組織結構和管理方式以行創新,這種創新注定是要失敗的。

杜拉克對於台灣讀者的啟發和鼓勵

最後,在此特別要提出者,在於杜拉克先生和台灣的關係以及他對於我們的建言。他曾兩次親訪台灣,為企業界及社會大眾發表演說。特別的是,他還在2001 年出版的The Essential Drucker on Management(中譯本:《杜拉克精選:管理篇》,天下文化出版)中特別為台灣讀者寫了一篇序文。在這序文中,他描述台灣自1945 年脫離日本統治時的一個落後的農村社會說起,一直到2001 年時躍升為世界頂尖的高科技國家這一歷程。他指出,在這短短五十年內,台灣最大的成就,乃是「培育出一批受過高等教育,個個在不同領域內發揮所長的專業人員和經理人」。他認為,我們也要從這批人身上預卜台灣的未來。事實上,如果我們將杜拉克的思想做進一步的引申,我們將發現,僅僅擁有這麼一群人是不夠的,台灣——正如同其他國家,尤其是東亞各國——必須進行他所謂的「第三次轉型」,此即我們企業的組織型態和管理,必須配合全球化和數位化的潮流,為這一群人——知識工作者——提供一個讓他們能有效發揮生產力的環境和機制。否則,徒有素質良好的知識工作者也將無能為力,這正如同徒有知識而沒有與任務結合的創新,也一樣無濟於事。

在這方面,讓我們借用杜拉克先生在他這篇序中特別寫給我們的鼓勵和期望,作為本文之結語,他說:我非常期盼台灣的經理人、專業人員與學生,能夠從這套《杜拉克精選》中汲取實用與重要的內容,好幫助你們應付艱難與嚴苛的挑戰。謹以台灣版的《杜拉克精選》獻給你們。

謝謝你,杜拉克先生!

自序 : 【自序】

《經濟人的終結》是我的第一部著作。本書出版時,我還是一個沒沒無聞的年輕人。然而,本書在1939 年春天甫一問世,便引發廣泛關注,旋即洛陽紙貴。本書在英國引起的迴響,甚至比在美國更熱烈。當時尚未執政的邱吉爾(Winston Churchill)為本書寫下第一篇熱情洋溢的評論。次年,在敦克爾克(Dunkirk)大撤退及法國淪陷之後,他出任英國首相並下令將《經濟人的終結》列入英國預備軍官學校(British Officers' Candidate School)的畢業生必讀書目。〔戰爭部(War Department)有人把這本書跟卡羅(Lewis Carroll)的《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland)包裝在一起,很幽默,也很適當。〕

雖然本書出版於五十多年前,但撰寫的時間還要更早些。我在1933 年希特勒(Adolf Hitler)掌權之後幾個星期就動筆了。最早的節錄本在1935 或1936 年出版,由奧地利天主教徒與反納粹的出版商印成小冊子,討論反猶太主義(anti-Semitism)在納粹魔鬼論(Nazi demonology)中扮演的角色,以及它深具吸引力的原因。1937 年4 月,我從英國移居美國,在年底前完成本書。這是第一本試圖闡述極權主義(totalitarianism)起源的書(「極權主義的起源」正是本書的副標題),一直都有銷路。這次交由《專業學報》(Transaction)重新刊行,之前的版本已再版數次,最後一次是1969 年(該版序亦收錄於這一版中)。最近,本書再度受到學術界的青睞。

但是從1960 年代到1970 年代的中後期,有很長一段時間,本書一直被學術界刻意忽略。其中一個原因,用現在的術語來說,就是缺乏「政治正確」(politically correct)。它不符合戰後政治上兩種廣為接受的觀點:第一種觀點認為納粹主義(Nazism)純屬「德國」現象,只能從德國的歷史、民族性等德國專屬特性去解釋;第二種是馬克思主義觀點,它將納粹主義視為「資本主義最後的垂死掙扎」(last gasp of dying capitalism)。有別於這兩種觀點,本書將納粹主義和極權主義視為全歐洲的疾病,其中以納粹德國最為極端,也最病態;而史達林主義(Stalinism)與之相較,並沒有明顯的不同,也好不到哪裡去。比方說,反猶太主義並不是從德國開始的,而是首見於1890 年代法國德雷福斯事件(Dreyfus Affair)中,一連串迫害和大規模煽動的行徑。《經濟人的終結》也主張,造成「群眾的絕望」,並使他們輕易成為極權主義迫害及魔鬼論祭品的,是馬克思主義(而非資本主義)的失敗,因為它無法成為群眾的信條及救世主。

本書無法融入戰後時期的學術氛圍,還有另一個更重要的原因;這個原因更重要,是因為這種氛圍依然存在。本書將許多主要社會現象視為社會性現象(social phenomenon),這麼做普遍被視為異端〔只有專業學報出版社和《社會》(Society)雜誌等異端的同夥抱持不同見解〕。當時,許多主要社會現象都被當成政治史和經濟史看待,換句話說,就是從戰鬥、軍隊、條約、政客、選舉、國民所得統計等角度來看。〔以這種方法探討德國和納粹主義的最好例子,是史丹福大學(Stanford)歷史學家克瑞格(Gordon Craig)的著作,包括1978 年出版的《德國:1866 年到1945 年》(Germany: 1866~1945)〕。那些主要社會現象也被世人用以「ism」結尾的字眼來詮釋,就是各式各樣包羅萬象的「主義」。以這種方法來探討極權主義的範本,是鄂蘭(Hannah Arendt)在1951 年出版的《極權主義的起源》(The Origins of Totalitarianism),她把希特勒和納粹主義的崛起,歸咎於19 世紀初期的德國系統哲學家:費希特(Johann GottliebFichte)、謝林(Friedrich Schelling)、黑格爾(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)。

不論這兩個方法有多站得住腳,它們本身都還不夠充分。就像凳子需要第三隻腳,社會現象也需要真正的社會性分析,分析社會的拉力、壓力、趨勢、轉移、變動等。我堅持,這才是社會學要做的事,也才是上世紀初發明社會學的本意。這是社會學大師韋伯(Max Weber, 1864~1920)和帕雷托(Vilfredo Paredo, 1864~1923)的貢獻,也是熊彼得(Joseph Schumpeter, 39 1883~1950)在做的事:他把「創新者」(innovator)視為足以顛覆經濟的社會力量;創新者行為並非以經濟為考量,既不會抱持樂觀態度,也不會為經濟原理所驅使,而是一個社會性現象。這也是本書想嘗試的事。

我那些精通歷史、經濟和哲學的朋友們主張,「社會」是模糊的概念,根本不可能加以定義。他們說的絕對正確,但歷史、經濟學、哲學、國家、科學、詩歌也同樣抗拒定義;事實上,所有值得思考、談論和書寫的課題,都抗拒定義。

但無論如何,我們都知道如何使用這些術語:用統計學家的話來說,有「80%左右」的把握。以實用的目的來看,這樣已經夠充分了(儘管語言邏輯學家不會同意這樣的說法)。《經濟人的終結》將社會視為人類這種獨特動物的生存環境。我們可以說,歷史處理的是表面上發生的事情;而「主義」這種哲學體系,或許可稱作氛圍。但社會本質上應屬於「生態學」(ecology)。

本書並未試圖替「社會」下定義,只是試圖理解社會。成功與否,必須由讀者自己來判斷。但本書是企圖把20 世紀前半葉的主要社會現象,即極權主義的崛起,理解為一個社會事件(a social event)的第一本書。即使在五十年後,本書仍然是這種嘗試的唯一著作。但願光憑這一點,本書就值得一讀。

彼得.杜拉克

1994 年10 月寫於加州克萊蒙市

導讀 : 【導讀】

跳脫僵化、二元的思維模式,重新認識世界,尋求心靈自由

陳家聲 教授 台大管理學院商學研究所

首先要為閱讀這本書的讀者致上由衷的敬佩,因為你選擇的不是一般的休閒娛樂讀物,而是一本讓自己有機會可以重新認識世界、認識社會及政治現象的書,跳脫所謂「主流」的群盲思維,打掉僵化或被灌輸的傳統思維框架,將能釋放自己的心靈及能力,更真實的融入人類社會,這才是真正的「自由」!

感謝博雅出版社邀請我給這本書做導讀。《經濟人的終結》一書是杜拉克八十多年前的創作,也是他的第一本書,主要是談歐洲當時的政治與社會現象,特別是法西斯主義、馬克斯主義、納粹主義等極權主義和獨裁專制的現象,並探討這些專制強權的崛起原因。

雖然本書論述的是1930年代歐洲大陸的社會及政治環境,以及社會主義、共產主義等極權專制的作為,但是在閱讀時,筆者感覺歷久彌新,好像也是在寫我們當前的社會與世界!如同杜拉克書中所言,他不是在寫歷史、描述極權主義的現象,而是在探討這些極權主義形成的原因,特別是歐洲社會最早倡導自由、民主等理念,而極權主義本身與自由、民主不相容,為何當時能夠獲得歐洲世界的認同與流行?這是一個有趣且重要的課題。

杜拉克本身是民主、自由理念、人本思維的信奉者,他強調社會學需要做的事,是分析社會現象,分析社會裡的各種拉力、壓力、趨勢、變動等複雜因素的交互影響,從整體全觀去認識社會現象,才可能提出變革的對策。杜拉克有別於一般學者,他沒有在看見「問題的表徵」後就做出論斷、提出解決方案。率爾操觚的論斷常會製造更多、更大的錯誤。

本書中將「社會」視為人類獨特的生存環境。歷史處理的是表面上發生的事情;而「主義」的哲學體系,或可稱為「社會氛圍」。杜拉克認為:社會本質上應屬於「生態學」(ecology)。這也是杜拉克非常獨特的見解,呼應他所強調的社會分析。

人類社會裡充斥著許多嚴重矛盾的現象,社會混亂時,民眾絕望。似乎多數人認為:「世人會記取歷史教訓,不會重蹈覆轍!」真的嗎?以戰爭為例,社會大眾對戰爭都是恐懼、排斥的,也瞭解這是人類自身所製造的社會大災難。但是前後兩次世界大戰,其間僅隔21年!為什麼在短短數十年間,就發生了兩次嚴重的世界大戰,而且主戰場都在歐洲?

杜拉克在1937年從英國移居美國,在美國完成《經濟人的終結》。書中描述:「納粹主義」和「極權主義」可視為全歐洲的疾病,並以納粹德國最為極端,也最病態!造成「群眾的絕望」的是馬克思主義(而非資本主義)的失敗,它不但無法成為群眾的救世主,反而讓群眾成為極權主義迫害下的祭品。

值得探討的是,為什麼極權主義、法西斯主義等,會成為當時社會的主流?杜拉克提出「群眾的絕望」的說法,主要是描述社會大眾對傳統社會、秩序及價值觀的不滿,希望透過革命來建構新的社會秩序與價值觀。但在馬克斯主義宣稱的信條無法實踐,以致人們對其幻想破滅時,極權主義猶如是身邊的一根救命浮木,人們找到另一個新的希望寄託。

馬克斯主義鼓吹無產階級革命,但革命奪權的少數人,永遠不會把權力交給無產階級大眾;真正的果實,都落在新的特權官僚上。這種由無產階級中某些少數個人在獲取政權統治資產階級後,變身成為新的一群專政新貴(惡魔)後,他們已不再是其自稱的不自由的無產階級。大多數群眾並不瞭解,自己只是別人奪權鬥爭的工具,但這正是惡魔們心知肚明,無法,也不會直言的重點。

換句話說:多數的革命,只是趕走一批舊的惡魔,換來新的一批惡魔,本質上沒有太多改變;或許在不同文化裡,被包裝成不同的面貌、以不同的語言出現。群眾只是暫時得到一些小惠、甜頭,不可能當家作主的!可是這卻是政客們在競選時最喜歡用的美麗謊言:「人民要當家作主!」這樣的政治奪權幾乎每天都在世界各地上演。

杜拉克大師在八十多年前的創作《經濟人的終結》,好像也是目前世界政經環境的寫照,只是戰後新興組織或政黨換了一批新面孔上台而已!即便是在新冠病毒(COVID-19)橫行的今日,一些國家的政客們也把新冠病毒轉化為「政治病毒」,專斷地說是他國在製造病毒,該為疫情負責……藉以逃避自己對疫情失控或國內社經問題的責任!

本書是杜拉克對當時社會及政治重大現象的分析與見解,跳脫當時從政治史和經濟史切入來探討這些社會現象的做法,雖然只是描述分析形成原因,卻因為無法融入戰後時期的學術與社會氛圍,而被專業學報、出版社和社會雜誌視為異端,未能立即出版。

當時歐洲社會的法西斯主義、納粹主義,成為大多數人的主流意識時,與主流不一致的意見,也許缺乏所謂的「政治正確」,就成為被排斥的對象,被打壓為異議份子、異端邪說,不見容於社會。這現象在許多社會,包括台灣,都存在著,和人類社會的多元化背道而馳,也阻礙人類文明的進步。

所謂「主流」,常是政客或專業學閥透過政治權力或專業知識的權威,以操弄、矇騙社會大眾,排斥不認同他們想法的主要方式。特別是政客很會操弄社會流行名詞,如民主、自由、人類價值等,骨子裡卻是謀篡權力高位的鬥爭,以掛羊頭賣狗肉的政治語言唬弄社會,而社會大眾在對社會失望、絕望之時,幻想在美麗羊皮下,彼此互相抱團取暖,真實結果卻是導致互相陷害,把社會推向極端。所謂的社會大眾,包含社會菁英、知識份子、學校、宗教團體等,當年他們也是推動支持極權主義的份子。這就是我所稱的「主流群盲」、「群體迷失」的現象,換句話說,這就是「社會氛圍」!

這種現象好像沒有隨著社會進步而減少,反而有加劇的趨勢,因為資訊普及、擴散快速,社會大眾實在很難區辨真假消息。這樣的現象,不僅社會大眾擔心,執政者也擔心,害怕網路資訊的散播,成為「反政府」、「革命」的工具。因而執政者也會透過立法來限制假消息的散播,表面上這是好事,但也會讓極權專制政府做為箝制言論自由、打壓異己的手段,藉以鞏固政權。

這時候重讀本書,別具意義。個人喜歡杜拉克的一個重要原因是:他並未試圖對「社會」下定義,只是試圖透過社會分析,來增加大眾對社會現象的理解,並讓讀者自己下判斷、做結論;這是我們社會及教育中非常、非常、非常欠缺的態度(因為重要,所以重複講了三次非常!)

我們都瞭解當前的烏卡(VUCA)世界存在著高度的易變性(Volatility)、不確定性(Uncertainty)、複雜性(Complexity)、模糊性(Ambiguity),以及科技不斷的創新等,都是雲端時代的重要特質。看到工業時代的知名世界級大企業,都紛紛倒下,全球百大企業的排名不斷洗牌,傳統工業巨頭都被網際網路企業所取代,顯示著過去的成功經驗已經轉變成「負債」,企業創新改變的速度,趕不上時代變遷的速度,自然就被淘汰了。

個人也非常喜歡愛因斯坦的一個小故事,有次考試,助教提醒愛因斯坦考試題目是舊的,重複了。愛因斯坦回答道:「問題一樣,但是解答不一樣!」「重新定義」已經成為新時代的潮流,是改變、創新思維模式,是釋放個人、組織力量的啟動按鈕。所謂「重新定義」的思維,主要「不是」再做出一個「新定義」,而是期望從源頭思考,或者歸零思考,重新檢視現象、表徵或問題的本質後重新思考,先求瞭解現象或問題的成因,才能夠提出對問題的解決方案。否則,有如只是看見冰山露出海面的一角,忽略了水面下冰山才是最重要的部分,提出的問題解決方式,常是膚淺的。

換句話說,處在新時代裡,許多問題、現象的本質已經改變:我們需要改變認識世界、看問題的思維模式,跳出傳統「典範」或「主流」的制約,以更開放、多元包容的態度,去思考問題。以事實、資料、嚴謹的邏輯推理、系統化思考和科學實證的方法論,對問題現象做深度的探索研究。

看著歷史的社會現象,導致社會人際、國家衝突以及學派衝突的一個基本的共同原因是:「二元論」的思維。二元論觀點在社會上、教育上造成持續的長遠貽害:非友則敵,非敵則友;黑白、對錯要分明;不同意個人觀點即是敵對、找個人麻煩等。類比杜拉克所述1930年代歐洲社會的法西斯主義、極權主義,「中國威脅論」也是目前歐美(特別是美國政客)為維持霸權、獨占世界利益的一種政治語言及操作!這種思維不但無法闡述及解決世界的多元化現象和問題,反而是阻礙人類社會文明及進步的障礙,製造人類族群間、國家間的鬥爭與衝突!

如何尊重、珍惜人類社會的多元性,並尋求將之轉化為人類價值及社會進步,是有識之士的使命與價值,也是人類社會的核心價值觀。筆者期望讀者能讓自己融入1930年代,學習杜拉克從社會分析的角度去理解社會現象與問題,然後跳脫出來,重新檢視自己對世界的認識方式與思維、當前的社會及政治現象,將能為自己、社會、組織及國家開啟新的一扇門,啟動轉變。改變認知與思維模式,世界海闊天空,也是真正的心靈自由!有助於推動人類文明進步及社會和諧。

最佳賣點 : 彼得杜拉克於八十多年前創作《經濟人的終結》,對當時社會及政治重大現象的分析與見解。

當時歐洲社會的法西斯主義、納粹主義,成為大多數人的主流意識時,與主流不一致、缺乏所謂的「政治正確」,就被打壓為異議分子,不見容於社會。八十多年後的現在,這現象在許多社會依然存在著,好像也是目前世界政經環境的寫照。