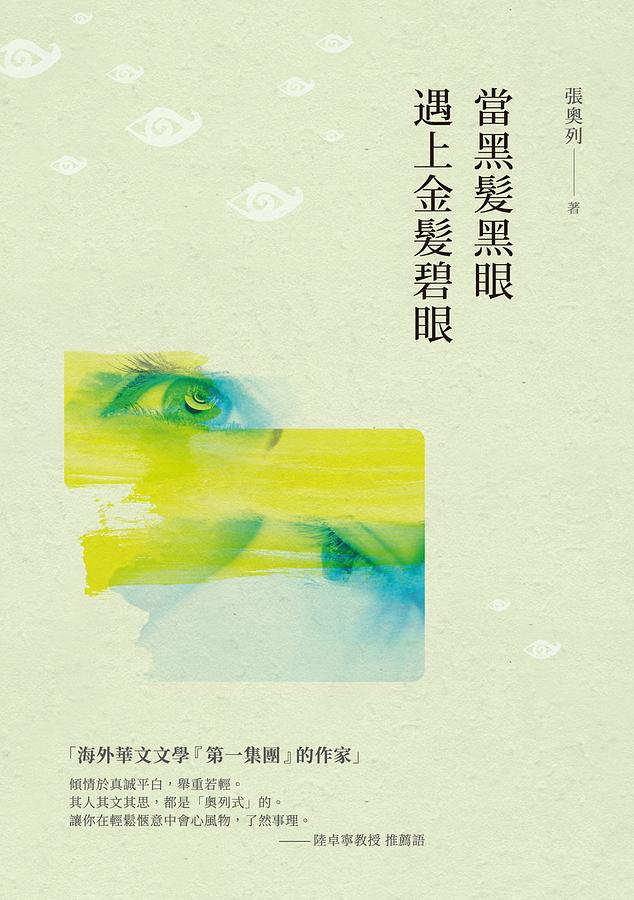

當黑髪黑眼遇上金髪碧眼

| 作者 | 張奧列 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 當黑髪黑眼遇上金髪碧眼:作者旅居澳大利亞近三十載,由家鄉到異鄉,從東方到西方,經歷了生活的巨大變遷,感受到文化的無情撞擊。而這一切,由新鮮變平淡,由陌生變熟知, |

| 作者 | 張奧列 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 當黑髪黑眼遇上金髪碧眼:作者旅居澳大利亞近三十載,由家鄉到異鄉,從東方到西方,經歷了生活的巨大變遷,感受到文化的無情撞擊。而這一切,由新鮮變平淡,由陌生變熟知, |

內容簡介 作者旅居澳大利亞近三十載,由家鄉到異鄉,從東方到西方,經歷了生活的巨大變遷,感受到文化的無情撞擊。而這一切,由新鮮變平淡,由陌生變熟知,流淌出一道生命歷程的心跡,也催化了一種新的生活觀念。 作者以其心靈文字,記錄這生存心跡的點滴。本書的散文作品分為四卷:異鄉情狀、家國情懷、藝文情愫、人生情緣,從不同角度表現了澳洲的風物人情,澳洲的多元文化,特別是中國人在澳洲社會的生活情境,以及與母國維繋的思緒情感。作品在歷史與現實的時空轉換中展示了一種跨地域/跨文化的世界視野。

作者介紹 張奧列●作者|張奧列張奧列,澳大利亞知名華文作家,悉尼資深報人。祖籍廣東大埔,生於廣州,北京大學文學士。曾就讀北京魯迅文學院,1988年加入中國作家協會,曾任廣東省作家協會副秘書長,1991年底移居澳大利亞。曾任悉尼華文媒體副總編,現為世界華文作家交流協會副秘書長、國際新移民華文作家筆會理事。在中國大陸、香港、台灣出版個人著作十餘種。先後獲中國作家協會莊重文文學獎,廣東省首屆文學評論獎,澳洲華文傑出青年作家獎,台灣僑聯華文著述獎學術論著社會人文科學類第一名、小說佳作獎、散文佳作獎,世界華文文學優秀散文獎、中國新移民文學優秀創作獎、全球華人散文大賽優秀獎等。

產品目錄 「打造澳華文學的品牌」--序張奧列《當黑髮黑眼遇上金髮碧眼》/陸卓寧 卷一 異鄉情狀 夢月 愛恨唐人街 感受悉尼地鐵 悉尼好地方 樓長羅斯 水鐘情懷 碰碰運氣 順其自然 愛,回家 中央車站的活雕像 新移民詠歎三章 勇敢的戴安娜 第一張罰單 中央海岸的日本公園 南半球第一街的華夏元素 卷二 家國情懷 家史合璧 姓氏的麻煩 父親的嘮叨 母親,您想說什麼 柔柔馬來風 濃濃中華味 獅城舅舅 「虛擬」香港 感恩母校 消失的故鄉? 小貝蒂和她的大朋友 小貝蒂的塗鴉 「精英」情結 小女初長成 當黑髮黑眼遇上金髮碧眼 簽證 水之靈 卷三 藝文情愫 車上爬格子 澳洲中文的迷亂 莫言「沒感覺」 漂亮的地方不談文學? 生死相伴無遺憾 她,帶走了一個文學時代 尋找桃花源 吳淡如旋風颳過悉尼 感悟金庸 好一個四川轎夫 獻身華文文學研究的「白癡」 悉尼港畔看丁毅 舞台人生 再來瀟灑走一回 悉尼歌劇院的中國人 激情,還是悲情? 昆士蘭的冷和熱 特別的母親節 我是半個晚報人 叩開文學之門 閱讀的尷尬 穿行於歷史文化中 風物之行 心跡之旅 和平書畫悉尼展丹青 卷四 人生情緣 有這麼一位父親 也有這麼一位老人 藝術激活生命 亦武亦商在於悟 後記

| 書名 / | 當黑髪黑眼遇上金髪碧眼 |

|---|---|

| 作者 / | 張奧列 |

| 簡介 / | 當黑髪黑眼遇上金髪碧眼:作者旅居澳大利亞近三十載,由家鄉到異鄉,從東方到西方,經歷了生活的巨大變遷,感受到文化的無情撞擊。而這一切,由新鮮變平淡,由陌生變熟知, |

| 出版社 / | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| ISBN13 / | 9789860656039 |

| ISBN10 / | 9860656037 |

| EAN / | 9789860656039 |

| 誠品26碼 / | 2682049168002 |

| 頁數 / | 348 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21X1.8CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 474 |

最佳賣點 : ★旅居澳洲三十載的知名雜誌人張奧列,帶領讀者從他的「黑眼」中見識異鄉風情。

★兩岸三地的文化差異,到了異國卻又碰撞出奇妙的火花;時代造就家族命運分離的遺憾,終是在這代完成尋根落地。

★以足夠的自信和開闊的人文情懷,在人類的維度上,探討中華文化對於人類社會的共同價值。

自序 : ●「打造澳華文學的品牌」--序張奧列《當黑髮黑眼遇上金髮碧眼》

|陸卓寧

真正認識作家,尤其海外華文作家,一般當然是因其作品,認識澳大利亞的奧列兄當然也不例外。不同的是,奧列最先讓我讀到的作品並非是他的「敘事性」文本,而是其另一幅「筆墨」:文學研究。是的,不是「作品評論」,用所謂的「專業術語」來說,是一篇有著突出「問題意識」的不折不扣的文學研究文本。

那是多年前,筆者在編一部海外華文文學論文集,面對幾百篇的來稿,坦白地說,對於主要從事研究的國內學者和海(境)外華文學者的論文,與以創作為主的海外華文作家的來稿,我的審讀「原則」與心理期待是有區別的,也理應如此。但當讀到一篇題為《打造澳華文學的品牌》的來稿,筆者著實為之一振。來稿開門見山,認為自上世紀末海外華文文學呈現蓬勃生機以來,澳華文學「從作家隊伍、作品種類和創作園地的整體性來衡量」,都「扮演著一個不可或缺的角色」,甚至因此「逐步改寫了世界華文文學版圖」。隨即,文章筆鋒一轉,直接提出了即便如此,為什麼「澳華文學至今仍然沒有引起世界華文文學研究者的足夠重視」這一尖銳且思辨性鮮明的「問題」。這又何嘗不是海外華文文學研究界一個「問題」?甚至是一個「盲點」?

文章隨後圍繞這一問題,做出了完全「在場」的闡析與思考(此不贅)。這就讓我不得不再進一步「查證」來稿作者的身份。不錯,是澳大利亞的張奧列,一個妥妥的創作活躍的海外華文作家。

即便在那個時候,用「成果豐富」來描述奧列的創作也是恰如其分的。奧列自1991年從享有「千年羊城,南國明珠」美譽、一直處於改革開放前沿的現代大都市廣州城移居南半球的澳大利亞始,伴隨著初到異國為生存打拼的艱辛,為身份落地、經受異文化衝擊而遭遇的心理和精神煎熬,《悉尼寫真》、《澳洲風流》、《澳華文人百態》、《澳華名士風采》、《家在悉尼》等多部散文、小說、隨筆結集也在十來年的時間裡紛至踏來,與1980年代後因「洋插隊」而勃興的北美新移民文學遙相呼應,在新崛起的海外華文文學大潮中「扮演著一個不可或缺的角色」。其實,奧列兄的「文名」早於其去國前就已經釀就。曾就讀北京魯迅文學院,擁有北京大學文學士名號,更有於作家於文人而言,可「欲」不可求、頗具「話語權」份量的頭銜傍身--廣東省作家協會副秘書長;當然,這一期間《文學的選擇》《藝術的感悟》兩部文學評論集的出版,--這在1980年代末90年代初的大陸文壇實屬難事,便是他上述「文名」的底氣,也預示其在日後做起「文學研究」來決非一時興起。我們無從得知張奧列捨棄這些讓多少人望其項背的「功名」而義無反顧地奔赴充滿「不確定性」的遙遠的南半球,經歷了怎樣的心理路程與抉擇,但其去國十餘載依然保有「少年心」與凌雲志,期間可以想見的勤奮與

堅韌,與他文氣的外表是有些「錯位」的。--回憶起來,筆者之前是「認識」奧列的,只是每次的海外華文文學會議,「歸來」的海外華文作家者眾,席間的騰騰熱氣,奧列多半是沉靜謙和地在一旁「享受」而讓人不忍驚擾。隨後,在再一次的相關會議上,我便有意與奧列兄攀談起來;再隨後,陸續讀到他寄來的《飛出悉尼歌劇院》、《故鄉的雲,異域的風》等傳記文學、散文作品集,特別是他著力構造的有如全景式澳華文學版圖的《澳華文學史跡》一書,深以為這是奧列充沛才情的生動詮釋,也因此成就了他自己成為了一道特別燦爛的星光,「閃耀在南半球澳洲華文文學的星空」。

這一來,再讀到奧列洋洋灑灑十八萬字的《當黑髮黑眼遇上金髮碧眼》的散文隨筆集,便覺得,其人其文其思,都是「奧列式」的。

依然是那樣地勤勉謙善,不拘於事。突如其來的新冠疫情在2020年初春始,粗暴地侵襲了地球的任何一個角落,阻隔了關山,更阻隔了因著「凡有海水的地方便有華人」而便有華文作家--之前每年度、甚或更短的周期跨洲越海的「文人興會」。聊以欣慰的是,借助隨互聯網時代衍生的微信群、雲平台,海外華文作家們依然可以高談闊論,揮灑才情;即便是隔著屏幕,那份相見歡也是生動真切的。只是,一如以往「線下」會議的謙和與自持,無論是哪一個「群」,也無論是哪一片「雲」,奧列似乎從不見「冒泡」,也從不見「現身」。是的,他有屬於他自己「參與」的方式,有屬於他自己「在場」的標識。譬如,因疫情,人們最常情的牽掛莫過於彼此的平安無恙。「最近,新冠病毒從天而降,肆虐大地。從電視新聞上看到悉尼幾家養老院先後染疾,幾十位老人陸續離世,有點黯然。我突然想起入住養老院的羅斯,不知他是哪一家,是否安在?暗暗為他祈福。」(《樓長羅斯》)在這裡,哪怕是沒有親緣關係,只是曾經居住過的公寓樓的樓長羅斯,也引動了奧列的掛念;譬如:「如今科技時代,上網和電腦寫作是大趨勢,有誰還那麼笨拙地真的在稿紙上爬格子呢?有,我就是,而且是在上班的火車上,在車廂搖搖晃晃乘客上上落落中可笑而笨拙地一筆一劃地爬格子。--我是大趨勢中的例外,時代的落伍者。」(《車上爬格子》)如果這確實是「大趨勢中的例外,時代的落伍者」,誰又能否認,其精神內核不是勤勉與堅韌呢?

依然是那樣地傾情於真誠平白,舉重若輕。我以為,文如其人,用以描述奧列是最貼切不過的。隨著日益摞高的著述與「文名」,奧列獲得的讚賞與榮譽也「扶搖直上」。挾早年在國內先後斬獲的盛名,如中國作家協會莊重文文學獎,廣東省首屆文學評論獎,來到重新開闢的「新鄉」,澳洲華文傑出青年作家獎、世界華文文學優秀散文獎、全球華人散文大賽優秀獎等等,也陸續收入囊中。何以為「獎」,「獎」之何為,或許見仁見智。但對於奧列,借用劉勰所謂「夫文心者,言為文之用心也」,我更願意認為,奧列之文心便是「真」,這是他為文的底色,也是他為文的堅守,與獲獎與否無涉。譬如,全球化時代的當下,海外遊子何以解「鄉愁」?奧列云:「社會開放了,交流暢通了,那種思鄉之心還有,戀根之情也在,但離愁別緒卻淡化了,也許是對『家』的理解有了變化吧。現在每年過中秋,也會給遠在中國的父親打個電話,問個冷暖;也會與中國的朋友通個微信,道個珍重:但完全沒有那種撕心裂肺的『鄉愁』。若要看看親人,看看朋友,看看家鄉變化,買張機票就可成行,何須愁腸寸斷?」(《夢月》)從抽象的意義上說,其來有自的身份印記對於海外華人無疑是永遠無法完成的文化清理,「鄉愁」則構成其最核心的表徵,奧列亦概莫能外。但是,作者卻沒有一味地「為賦新詞強說愁」,而是那樣地坦蕩蕩,不虛與委蛇,即便是其間那份「而今識盡愁滋味,欲說還休。欲說還休。卻道天涼好個秋」之況味不難讓人把捉。本書中多篇文字莫不如此,或短小玲瓏,甚或絮絮叨叨,但卻讓你在輕鬆愜意中會心風物,了然事理。

依然是那樣地執著於「問題」,所謂不忘初心。世人皆知的文壇大俠梁羽生曾高度讚賞奧列是一位「知名作家、資深編輯」,是「一位散文、評論多面手,既能編(報),又能寫(稿),是個全才」,並認為奧列對澳華文壇的貢獻某種意義上「前無古人」。筆者以為,奧列完全擔當得起大俠梁羽生的評價。如果說本序開篇筆者提及奧列對澳華文學的發展現狀提出的是個「問題」,那麼,這一「問題」又何嘗不是奧列對身在其中的自己提出來的?因而,他孜孜不倦地抒寫「澳華文人百態」,他苦苦追尋「澳華文學史跡」……,乃至收入本書的所有篇什,或說「一道道生命歷程的心跡」,莫不是對這些「問題」的生發?對其「初心」的豐富?他說:「現在我則更多地穿行於歷史文化中,寫些與澳洲華人歷史有關的紀實性作品,既想為這些真實的、典範的人物作傳,同時也想為澳華歷史留下些文字印痕。」;他還說:雖然澳大利亞官方關於澳洲華人歷史有所記載,澳洲華裔學者也有不少專論,「但是這些專著對華人歷史還留有一些空白,特別是細節方面,所以我希望自己能用形象化的筆觸,表現某些具體的歷史和人物,去延伸這些歷史記載。」(《穿行於歷史文化中》)。正是如此,奧列試圖以其「全才」之力,只為著一個執念--「打造澳華文學的品牌」,從而「抒寫了一個『開放式』的『中國故事』」(《穿行於歷史文化中》)。是的,身處疫情下的百年未有之大變局,以某種思維守勢去討論中西文化異同已遠不適宜,我們應該有足夠的自信,開闊的人文情懷,在人類的維度上探討中華文化對於人類社會的共同價值。

於是,當奧列微信筆者為其新作寫序,於情--,因著《打造澳華文學的品牌》而與他建立起來的文緣;於理--,一位不論是在澳華還是在海外華文文學中不可多得的擁有多幅「筆墨」、且完全可以列入海外華文文學「第一集團」的作家,我都無法推托。即便筆者才學不逮,這又未嘗不是一次體驗與欣賞美文的極好機會呢。

是為序。

2021.6.18

(作者為中國世界華文文學學會名譽副會長、廣西民族大學文學院教授)

內文 : ●當黑髮黑眼遇上金髮碧眼

大家都知道,澳大利亞前總理陸克文能用中文演講,但如果你在悉尼街上行走,突然被一位普通的澳洲青年女子攔住,對你說一聲字正腔圓的普通話「你好」,又會有什麼樣的感覺呢?我就遇上了這種情景。

當時我確實大大的一楞,隨後,她遞過一本中文小冊子要我好好讀讀。這是一本宣揚耶和華的宗教雜誌。她說的全是中文,說了些什麼我沒怎麼記住,但金髮碧眼吐出一板一眼的普通話,著實讓我佩服。問她哪裡學的中文?她說悉尼本地學的,但到北京進修了一個月。

這種情形我不是第一次碰到。不久前,也有一位洋妞拍門送上一本中文的聖經故事,滔滔不絕地用普通話跟我講耶穌。我問她為什麼中文學得那麼地道,將來想到中國工作,或做中國生意?她笑了搖搖頭說,只是興趣,也想能用中文與中國人溝通,探討人生。她純淨的臉上也看不出什麼功利目的,似乎透出一種崇高的宗教精神。

海外華人要求下一代學好中文,不丟宗忘本,更多的也還是為了自身的生存需要,以及將來的發展需要,目的性很強。而這些洋人學中文,功利性不多,除了興趣,也似乎為他人為社會著想的多,這麼想來,他們好像更有境界。在英語國度學中文,其實是很難的,但進入了一種境界,就有毅力,就能堅持。

那天洋妞上門講耶穌,我兩個女兒眨著眼睛就是搞不明白:為什麼她的中文講得比自己還順溜。我也只能心裡歎息。女兒小時候,我常常逼她們學中文,周末送她們到中文班讀經書,什麼三字經、道德經之類的。她們嘴裡跟著老師大聲念著,心裡並不明白,回家就忘了。有時在家裡教她們寫中文字,開始時覺得好玩,拿著粉筆在黑板上塗鴉,但一下子又不耐煩了。有時看到我在觀賞中國影視劇集,她們就指著畫面問我是什麼意思。一來二去,我也沒好氣,就叫她們趕快學中文,不就可以看懂了嗎?但她們總是提不起學中文的興致,不自覺,父母焦急也沒用。總之,如逼牛上樹,沒轍。

這種現象在華人家庭中,恐怕也比較普遍。試想想,照此下去,若干年後在澳大利亞街頭上,一位洋人跟華人講中文,金髮碧眼的說得起勁,而黑髮黑眼的卻聽不懂,哪會是一種怎樣的場景?

因時勢環境,我們這代人說不好英文,下一代人又說不好中文,對於海外華人來說,都是個悲劇。

女兒曾說過,老師在課堂上講過中國長城。所以後來纏著我買了卡通電影CD《木蘭》,裡面的故事,就是花木蘭代父從軍,出征長城,抗擊外族入侵。長城的畫面給她們留下很深印象。所以前些年我帶她們回中國,到北京爬爬萬里長城,看看天安門紅牆,感受一下中國的歷史和傳統文化,尋尋故鄉的根,激發她們對中國的興趣。

女兒滿嘴溜溜的英語,也粗懂粵語,而普通話卻僅懂「你好,謝謝!」參觀故宮,導遊的講解全聽不懂,對那些古裡古怪的皇家用品、宮廷範式,簡直兩眼一抹黑。意想不到的是,女兒忽然對毛澤東產生了興趣。學校裡,老師講過《毛時代的最後一個舞者》(Mao’s Last Dancer),她們讀過那個故事,也看過那個電影。看見天安門城樓的頭像,女兒就問,那是「毛」嗎?進紀念堂瞻仰毛澤東遺容,烈日下排隊兩小時,只看了三秒鐘真人,她們也沒怨言,腦子裡肯定充滿了想像力。在軍事博物館,凡有毛的塑像、畫像,她們都忙著拍照,還滿嘴的「Mao」「Mao」「Mao」。可以肯定,她們已經能夠辨認毛,也知道是個大人物,但要弄清他,只有成人之後再下一番功夫吧。我倒希望她們帶著對中華文化、中國歷史的神祕感,最終能激發學習中文的興趣。

大女兒進中學時,學校有四種外語供學生選讀:法語、日語、德語、拉丁語。學校還說明,選法語的人可能會很多,不能都滿足。我心想,法語為什麼就這麼熱門呢?確實,那年紐省高考HSC,考外語最多的學生也是法語,有1700多人。其次就是中文、日文,分別有1500餘人。女兒學校怎麼不見有學中文?也許沒有中文師資吧!小女兒進中學時,也只有學意大利文。據說近年澳洲高考選考中文的學生也明顯減少了。

按我本意,最想女兒學中文。中國經濟發展強盛、文化淵源深厚、中文人口廣泛,中文的使用必定前途無限。何況還是母語呢!可惜,兩個女兒的學校都沒中文選項,即使有,女兒也不肯學中文。看來以後必定是黃皮白心的香蕉人了,怎麼辦?

所以,對於那些在海外辛勤執教的中文老師,我們都打心裡十二萬分的感謝。感謝他們的辛勞,感謝他們的堅持……他們的付出,功在千秋。