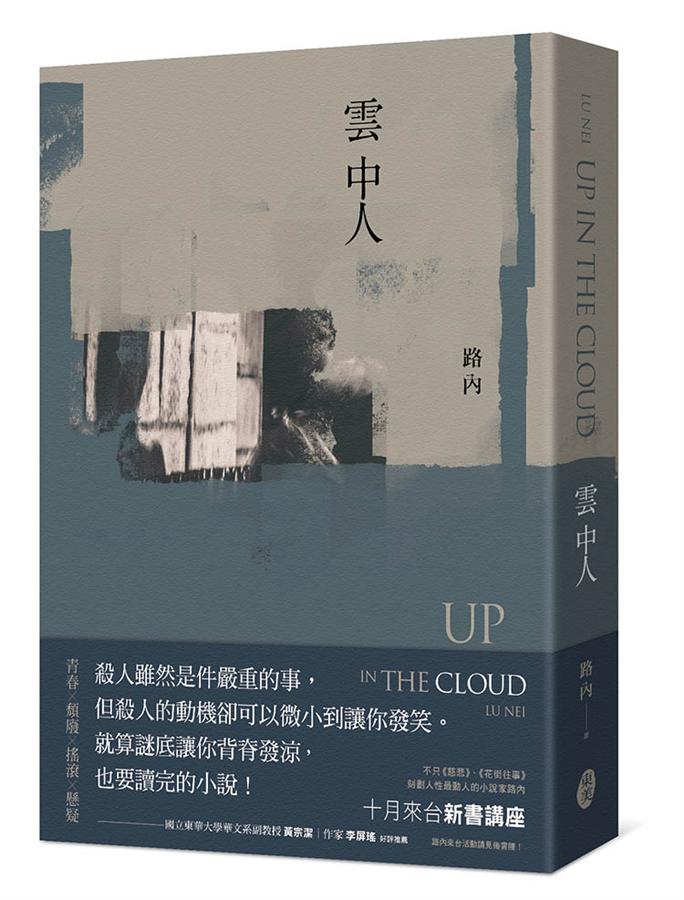

雲中人

| 作者 | 路內 |

|---|---|

| 出版社 | 東美出版事業有限公司 |

| 商品描述 | 雲中人:在那之前,夏小凡只是個偶爾上網吧、聽搖滾樂和在宿舍打麻將的普通三流大學生。 直到曾發生一夜情的校花學姐,被無名殺手一錘子敲死在路上;美麗的學妹小白被愛慕 |

| 作者 | 路內 |

|---|---|

| 出版社 | 東美出版事業有限公司 |

| 商品描述 | 雲中人:在那之前,夏小凡只是個偶爾上網吧、聽搖滾樂和在宿舍打麻將的普通三流大學生。 直到曾發生一夜情的校花學姐,被無名殺手一錘子敲死在路上;美麗的學妹小白被愛慕 |

內容簡介 在那之前,夏小凡只是個偶爾上網吧、聽搖滾樂和在宿舍打麻將的普通三流大學生。直到曾發生一夜情的校花學姐,被無名殺手一錘子敲死在路上;美麗的學妹小白被愛慕者跟蹤不久後便失去音訊;應徵家教卻慘遭分屍的師範大學女學生;以及不知名女工、不知原因地橫死在荒郊野外…一個又一個女孩子的涉險與死亡,在物事不停更迭、舊樓被迫拆遷的九〇年代尾巴,形成難以抵禦的騷亂,隨著社會轉型,在混亂的世紀末啟動。好不容易揪出第一個兇手,兇手們卻正在無盡地誕生。夏小凡身邊的人相繼離開,事件之間若有似無的聯繫,欲辨而難明。他的人生像是被敲裂出一個口子,不得不踏上了追兇之路。青春╳頹廢╳搖滾╳懸疑路內以陰鬱而優美之筆,書寫人性的扭曲。就算謎底讓你背脊發涼,也要讀完的小說!◎聯合推薦作家/李屏瑤國立東華大學華文文學系副教授/黃宗潔「這是路內的世紀末敘事。乍看之下,它似乎帶點村上春樹的氛圍、伊坂幸太郎的腔調,卻有著非常在地化的肌理,中國日常結構的脈絡;看似偵探推理小說的框架,懸疑恐怖小說的細節,本質上卻只是個憂傷的故事。它既是上個世紀末中國發展情境中,一代年輕人的迷惘與命運,也是對權力與人性的深刻反思。」--國立東華大學華文文學系副教授/黃宗潔

作者介紹 ■作者簡介路內1973年生於蘇州,現居上海。2007年以長篇小說《少年巴比倫》廣受矚目,陸續發表《追隨她的旅程》、《天使墜落在哪裡》、《花街往事》、《慈悲》等,獲得多項重要文學獎,是近年華文文壇最重要的小說家之一。

產品目錄 遺跡D罩杯、斜眼、便利店只出現一次的女孩LUSH風投王子創業史莉莉卡貓們無意義的時刻莉莉卡之終結篇咖啡店女孩藍屏了關於小白食貓人敲頭殺手再現!關於一生中最可怕的事D樂隊倉庫區鏖戰裝修工插曲起程尋找小白面試齊娜之一掃雷靈魂出竅終於有了一點進展隨機選擇貓的輓歌夜行少女和我多餘的故事誤入廢城加拿大一枝黃花變態記憶齊娜之二在世界的黑暗與內心的黑暗之間井BUG男變形記洗完澡說再見牌局畢業最後七天還剩一個杞人憂天再入廢城我們還會再見的在開始的地方結束

| 書名 / | 雲中人 |

|---|---|

| 作者 / | 路內 |

| 簡介 / | 雲中人:在那之前,夏小凡只是個偶爾上網吧、聽搖滾樂和在宿舍打麻將的普通三流大學生。 直到曾發生一夜情的校花學姐,被無名殺手一錘子敲死在路上;美麗的學妹小白被愛慕 |

| 出版社 / | 東美出版事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869634663 |

| ISBN10 / | 9869634664 |

| EAN / | 9789869634663 |

| 誠品26碼 / | 2681637874004 |

| 頁數 / | 384 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 〈遺跡〉

我們只是在夢中顫抖。

某一天,我夢到自己拎著一把錘子,徒步穿過學校操場,向看臺後面的小夾弄走去。那應該是秋天,T市的秋季多雨,操場上日復一日積著水,別的學校都是塑膠跑道,圍著一個綠色的球場,工學院的操場依舊是鋪著煤渣,黑得發亮,且凹凸不平,小小的水潭遍佈其中,站近些能看到倒映著的雲。一撮撮被踩得扁平的野草像海星一樣貼在地面,暑假裡它們瘋長,開學了就成為煤渣操場上聊以自嘲的草皮,到了秋天的某個時候它們會自動消失。

我們管它叫中世紀的操場。

空無一人,白天近似於夜晚,遠處的房子只是一些明信片搭成的幕牆,雨也只是人工的景觀,我走向操場,穿過它,手裡的錘子沾著黑色的血跡和一縷長髮。

這只是夢。

那座看臺近似於廢棄,水泥剝落,欄杆生鏽,即使天氣晴朗的日子也很少有人走上去。看臺後面是一條小夾弄,種著些水杉,再往外就是學校圍牆了。看臺本身大概有五米高,在背面形成一個峭壁,有一個拱形門洞,深度大約一米,門洞盡頭是一扇鐵門,用生鏽的大鐵鎖鎖住,從來沒有人知道這扇門裡面是什麼。

門洞形成天然的遮雨場所,又是視覺死角,鑽進去就像是個迷你窯洞。那並不是個有趣的場所,為什麼要鑽進去,答案在那排水杉樹上。就在那裡,高高的樹枝上掛滿透明橡膠的小套子,乍一看以為是琳琅滿目的聖誕樹,那是全校男生的小蝌蚪,在門洞裡做完事,把套子摘下來打個結,拋向夜空,墜落於樹枝。水杉帶著它們年復一年向天空生長,無數男生的蝌蚪寂寞地死在半空中。

某一年某一天,有個女孩帶我來到這裡,那時我才剛考進工學院。她打著手電筒,穿著當時最浪漫的黑裙子白球鞋。我穿著高中時代的校服,活像某種史前動物。她用手電筒指著樹上的套子,我看得目瞪口呆,女孩說這就是我們學校著名的淫亂場所,每個大學都有這麼個淫亂場所,供新生做性啟蒙教育。

老師不管嗎?我問。

她說我們學校沒老師。

那顯然是夏末秋初沉悶而躁動的夜晚,那晚上附近工廠的車間裡有搖滾演出,幾支拼湊而成的末流樂隊,有個粗口樂隊的長髮歌手在臺上一個勁地罵髒話,動用了無數關於性交的同義詞。很多人在台下喝啤酒,跟著罵。我也在現場,聽得頭暈腦脹。女孩就是我從場子裡認識來的,她長什麼樣,叫什麼名字,說了什麼話,我已經記不太清,只記得喝了很多啤酒,可是並沒有廣告裡所說的透心涼的感覺,一部分水分沉積在下半身,一部分酒精在血管裡左突右衝,大腦像吱呀呀即將關上的城門。我和她一起走出工廠,隨後就來到了這裡。

她柔軟而溫暖,頭髮像絲一樣,她走進門洞裡,對我說,來不來。我說怎麼來。她說得這樣。她背過身去,自己將黑裙子撩起來,發出簌簌的聲音。我在她的大腿位置摸到溫熱的內褲,被她的雙腿繃成了一條直線。

很多很多頭髮,很多很多,當我貼著她的後背以及脖頸時,那些佔據了全世界的頭髮將我埋葬在她身上。她問我感覺怎麼樣,我說這樣很好,我們做愛吧,我愛妳。套子是她帶的,我肯定不會隨身帶一個套子,其實我也很難想像一個女孩隨身帶著套子。我忘記套子是怎麼戴上的,也許是她給我戴上的,但她並沒有回過頭來。這以後很久我都在想,女孩要是不回頭,反背著手是不是能給男的戴上套子。

事情結束之後,她讓我把套子打結,扔上去。我照做了。她說,歐洲的新娘在婚禮時都會扔一束鮮花,你這個野合新郎得在事畢之後扔套子,多好玩,扔得越高越好,像一個儀式。

她問我,以前沒做過嗎?我說沒做過,第一次。她很高興,說,姐姐給你個小紅包。

我問她,你叫什麼名字。她說,名字不能告訴你,你以後出去亂說可不好,記住我是校花就可以了,是美女,不是恐龍。

我就揣著一張十元面值的人民幣獨自走回了宿舍。

那以後我再也沒有遇到過她。在同樣沉悶而躁動的週末,我還是會去工廠裡聽搖滾樂,一個人靠在牆上喝十塊錢一瓶的啤酒,看那些黑暗中起起落落的人頭,耳朵裡塞滿了聲音近似失聰。哪一個是她呢?我甚至想不起她的樣子,只記得很多很多的頭髮,而我身上的某一部分就留在了她的頭髮之中。事實上,我失去了那天晚上的好運,不管我喝得多醉,再也沒有帶著任何一個女孩去操場後面扔套子。

我非常想念她。

秋天時,工廠被封了,說是要改造成創意園區。搖滾樂演出搬到了學校西邊的鐵道邊,一個廢棄倉庫裡,去那裡得走上半個小時。有個女生夜裡從現場回來,遇到了敲頭殺手,用錘子敲了她的後腦勺,後面散場出來的人看見她橫臥在街頭,兇手早就跑到不知哪裡去了。她也是工學院的校花,比我高兩屆,長得很美,聽說一頭長髮像黑色的孔雀開屏,鋪散在地上,血順著路面上破碎的縫隙,慢慢流進陰溝裡。

長而又長的頭髮,人們描述著校花。我想到那個在看臺後面的女孩。但願不是,但願她只是消失在漫長而又清醒的午後,像血管裡的酒精一樣釋放掉,而不是死去。

偶爾我會走到看臺後面,在眾多樹杈之間尋找我的蝌蚪,那個被我拋向夜空的套子和無數個套子在一起。冰冷的天空將所有蝌蚪和所有時間冷藏起來,二十世紀的精子庫,屬於下個世紀的我在此為之默哀。

時至二○○一年,我在工學院讀到三年級,電腦專科,還有六個月就可以畢業。這一年萬事太平,敲頭黨消失了,女孩也消失了,所思所想就是在浪潮般的新時代找一份工作。大專生像廢紙一樣論斤稱,不管你什麼專業的,送到外資工廠稍微培訓一下直接上流水線,有點像二戰時期的蘇聯前線。滿世界都是為工作發狂的孩子,GDP的尾巴翹得那麼高,如不能攀上那根陽線,則必然跌入萬丈深淵。僵屍電影裡也是這個套路。

我也在找工作,電腦當然是熱門專業,電腦是我們時代唯一的榮光,但我找到的實習工作卻是在電腦城裡給菜鳥用戶裝機殺毒,永無休止地幹這個,像不像鞋匠?

不想做鞋匠。

於是,在距離畢業還有半年之際,我又回到了學校,一部分同學已經消失了,一部分像一群嗡嗡亂飛的馬蜂,我無事可幹,是其中唯一發呆的那一個。

大部分時間都泡在網吧裡,在聊天室裡面向各種各樣的人打字,扮演著喝咖啡的孤獨男子,或者是剛到T市流落街頭的帥氣民工,或者是百無聊賴的SOHO族,有時狂妄,有時囉嗦,有時多情,有時又完全相反。總而言之,什麼性格都可以沾點邊,一個連我自己都不知何去何從的角色。

毫無成就感,即使閉上眼睛做夢也是如此,我蜷縮在全世界最破的黑網吧裡,位於學校附近新村一處六樓的民宅,一排幾近淘汰的舊電腦,顯示器都是十四吋球面的,硬碟發出嘎嘎的呻吟,鍵盤比鞋底還髒。一抬眼看到的都是些民工、高中生和社會青年。「不要沉溺於虛擬的互聯網啊」,想起某個老師的教誨。是的,網癮很可怕,當你從虛擬世界中抬起頭來,打量著現實的世界,如我所描述的黑網吧,唯一的念頭就是低下頭去—萬惡的資本主義快來侵蝕我幼小的心靈吧!

某一天頭上的吊扇坨子忽然掉了下來,砸在顯示器上。網路那一端,聊天室裡的女孩正在問我什麼時候可以見面,忽然之間就變成了一堆冒煙的碎片,差點把我的眼睛給崩瞎了。我呆坐在原地,好久才反應過來。女孩像中了符咒的鬼魂一樣消失了,砸爛的顯示器是空虛到連黑暗都不能概括的現實。

二○○一年有過一些奇遇式的經歷,得一件件說。事情像散落的珍珠項鍊,或者說是一個人在路途上拍到的照片,還得是數碼相機,以完全不考慮膠片成本的方式對線性風景做出的無意識的散亂的乃至最終沖印出來被遴選並打亂了次序無法恢復其線性狀態的紀錄。

一次發燒,一次被城管執法隊抓進了收容所,兩次喝醉了倒在草坪上睡到天亮,一次在學校澡堂洗澡被人偷走了所有的衣褲,包括內褲,六次吃食堂吃出蟑螂,兩次散步時被足球飛襲於後腦,十次求職被踢出局,無數次買香菸多找了三塊五塊的……基本上都是被動語態。這是第一季度的紀錄。做愛次數為零。

某一天,巨大的恐怖像吊扇坨子砸下來,奇遇正如顯示器,奇遇中的世界一下子灰飛煙滅。

〈D罩杯、斜眼、便利店〉

小白給我講了一個斜眼男孩的故事。小白是一個D罩杯的姑娘,我知道這麼描述別人是非常失禮的,小白很漂亮,小白很懂事,但小白無論擁有什麼優點和缺點,她首先會被描述為D罩杯的姑娘。這就是命。反過來,她說起那個男孩,首先將他描述成斜眼。這有什麼辦法呢?人們對世界的認知常常是基於極為表象的東西。

斜眼男孩是個高中生,他的左眼有問題,當他平視你的時候,左邊的瞳仁依舊會古怪地翹向外側向上的地方。我對斜眼不太瞭解,以為就是鬥雞眼,小白便告訴我:「斜眼分為內斜和外斜,他這是外斜,和鬥雞眼正好相反。」

「斜眼男孩怎麼樣了呢?」

「住的地方很差,幾十年前造的筒子樓,煤衛合用,我去做家教都不敢喝水,衛生間沒人收拾,滿處都是很小的蟑螂,至少有幾百個,等到夏天就是同樣數量的大蟑螂,我實在受不了,噴了點雷達,不得了,成千上萬個蟑螂都撲了出來,像打翻了蟑螂的地獄。那男孩就在這個環境裡成長。」小白說,「你會覺得他挺可惜的,長得蠻帥氣,偏偏是個斜眼。」

我喝著手裡的罐裝啤酒,問她:「喜歡他了?」

「不,聽我說完。他雖然帥氣,但他看你的眼神,因為那個瞳孔是斜的,會令人不寒而慄。他目光飄移的位置,有時候像在瞥著你,有時候又像是沒有瞥著,說不清道不明的。」小白說,「眼神古怪的人都很可疑,對不對?」

「理論上是這樣。斜眼除外,斜眼是病理性因素作祟,生病的人沒辦法的。」

「但你可曾被斜眼的人瞥過胸部?」

「沒有,」我繼續喝啤酒,「任何時候都沒有這種經驗。」

「那小孩的父母總不在家。我頭一次遇到這種情況,上門做家教從頭到尾就是和小孩在打交道。聽他說,他父親是保安,母親在一家超市做營業員,都沒什麼文化,每天很晚才回家。這小孩對我特別有禮貌,一口一個白老師的。」

「嗯,其實你就是掙工分的。後來呢?」

「小孩乍一看很懂道理,閒聊過幾次以後,發現他什麼國際時事啊、社會熱點啊,都能說出些道道,比一般的高中生成熟。成績嘛,嚴重的偏科。數理化好得不得了,高三的學生,就能做微積分的題目了,語文也馬馬虎虎可以,就是英語差了點。」

「你是給他補英語的。」

「是的。」

我開玩笑說:「一個生理正常的高中男生,又沒有父母在旁邊,深更半夜地瞥你幾眼也算是人之常情。下回穿得正式一點,千萬不要噴什麼香水。」

「胡說八道嘛你,我哪有噴香水的,穿得也很厚實。」小白說,「你不要打岔,讓我說完。有一天晚上我在他書桌上隨手翻一本課本,發現裡面夾著一張我的照片。」

「愛上你了。等等,他怎麼會有你的照片?」

「是他從我包裡偷的,有一陣子了,我還以為是我自己弄丟了。我問他怎麼回事,他竟然對我動手動腳的。」

「後來呢?」

「後來我說,你別動歪腦筋,我但凡有一點差錯,學校的同學就會報警。他想了想就放我走了,我打定主意再也不去這戶人家。」小白籲了口氣說,「可怕的事情在後面,那天晚上我回學校,坐上公共汽車,車上也沒有什麼人,我坐在那兒老覺得背後有人在盯我,一回頭發現他就坐在我後面,用他的斜眼死死地盯著我看。車一到站,我沒命地逃,逃出去幾步又回頭去看,發現他的臉貼在車窗上對我笑。你知道人臉貼在玻璃上的那種樣子吧?」

「知道,跟豬頭一樣。」

「那小孩太可怕了。」

「你別老是小孩小孩的,他根本不是小孩了。」

「被你一說我更發毛了,幸虧我膽子小、忘性大,什麼壞事兒過幾天就想不起來了。」

「哪個仲介給你介紹的業務啊,太不靠譜了。」

「小廣東那裡的,出事以後我特地去罵了他一頓,讓他請我吃飯。」

「這個人的飯你都敢吃。」我悻悻地說。

小白和我是同鄉,念大二。工學院裡有相當一部分學生來自我的故鄉,T市下面的縣級是麥鄉。麥鄉的大學生自然而然湊成一堆,近似同鄉會,認乾哥哥乾妹妹的比比皆是,也不乏上了床的。我和小白關係很單純,既不上床也不罩著她。我認識她已經好多年了,曾經是同一所中學的校友,曾經住得很近,曾經一起玩過……考上大學以後有一年時間沒見到她,以為見不到了,不料第二年她也出現在了這裡。這就算再續前緣了。偶爾我會請她吃頓飯聊天,她長得漂亮,話多,對飯菜也不挑剔,是聊天的好對象。

D罩杯的女生在學校裡是珍稀動物,小白就是其中之一。學校當然也有E罩杯的,但私下裡都認為E罩杯有點過分了,喜歡E的人可能都是色情狂,因此D是最合適的。

擁有D罩杯,人生經歷便會有超乎常理的一面。這是小白自己說的。

比如招惹了斜眼式的變態,比如招惹了各種既非斜眼也非散光的其他變態。這件事說過也就忘記了。

那是三月多雨的天氣,氣溫不是很高,卻總是感到冷。工學院應屆畢業生正陸續打鋪蓋離開學校,剩下那些找不到工作的都在混日子。黃昏時我頭暈腦脹地從網吧裡出來,沿著下雨的小路往學校走,在一家名為杞人便利的小菸雜店門口停下,店主是我所熟識的一個孩子,大概十六七歲,我叫他杞杞。我趴在櫃檯上,要了一聽冰可樂,喝了幾口覺得稍微舒服了點,坐在小馬紮上看風景,和杞杞聊天。杞杞問我找到工作沒有,我說我辭職了,正打算在杞人便利旁邊開一個葉公超市,把他的生意全搶走。杞杞想了半天,大概聽懂了葉公是為了和杞人對仗,不過他並不覺得有趣。

我坐著看雨景,天色一點點暗下來。

這條路是學校向東的必由之路,東邊是一大片職工新村,網吧都在那兒。西邊就是工學院的邊門。道路兩側,一側是學校的圍牆,另一側是低矮的平房以及兩家小工廠的圍牆。杞人便利就嵌在這中間。下雨的日子看到的都是灰濛濛的景色,沒有什麼行人。

後來我看見小白打著傘從對面走過,她由東向西,很快走進了學校的邊門,消失在拐角處。我沒喊她。那天我渾身無力,既不太想說話,也不太想聽人說話。

大約半分鐘後,有一個少年走進便利店,在石棉瓦搭起的藍色雨棚下要了一包香菸,他打著保健品促銷贈送的雨傘,有一根傘骨已經斷了。買了菸之後,他並沒有離去,而是背靠著櫃檯點了一根,看著工學院的邊門,吐出了白色的煙氣。

吸菸的姿勢很瀟灑。他時不時地瞄一眼貨架,我順著他的目光看過去,明白了,他不是在看貨品,杞杞的貨架上都嵌著鏡子,他是在看他自己。

促銷雨傘收起來,彎曲的傘柄掛住櫃檯,忽然滑了下來,啪的摔在地上。他彎下腰撿起傘,將傘柄挎在自己的手肘上繼續抽菸。他撿傘的動作很慢,好像那不是傘,而是一枚炮彈。

他撿傘的時候斜眼看了我一眼,我也在看他,我坐在小馬紮上。

這是一個斜眼的少年,即使他站直了身體,繼續望向學校邊門的時候,他的左眼仍然瞄著藍色雨棚的一角。

我不動聲色繼續喝可樂,直到他抽完那根菸,把菸蒂彈在一個小水潭裡。他打起傘,沒有走進工學院,而是沿著道路向東返回,往大馬路的方向走去。

最佳賣點 : 殺人雖然是件嚴重的事,但殺人的動機卻可以微小到讓你發笑。

你聽過「莫比烏斯環」嗎?

假設惡意將如永不停止的路,無限循環下去……