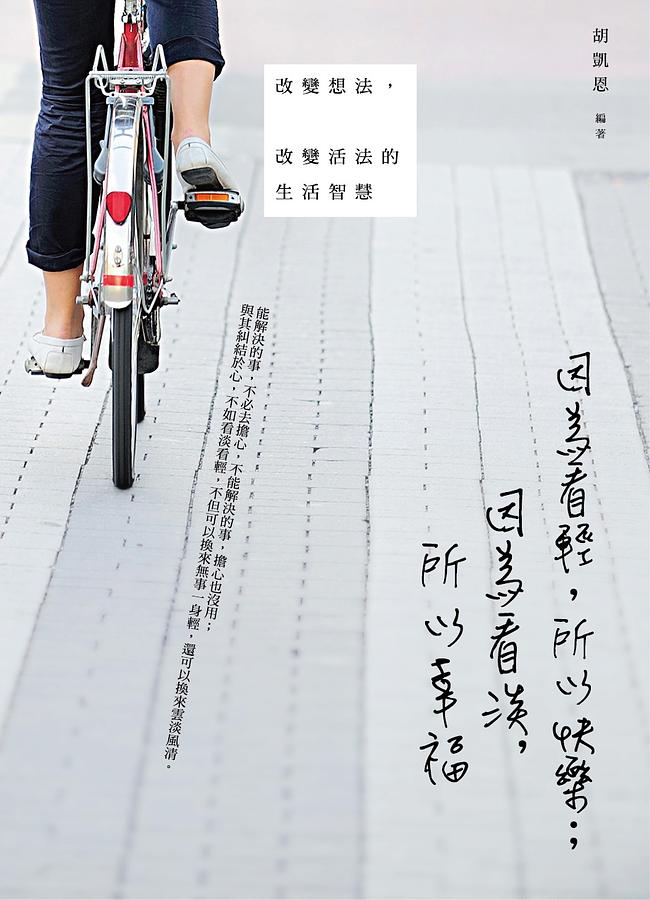

因為看輕, 所以快樂; 因為看淡, 所以幸福: 改變想法, 改變活法的生活智慧

| 作者 | 胡凱恩 |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 因為看輕, 所以快樂; 因為看淡, 所以幸福: 改變想法, 改變活法的生活智慧:人生有很多的糾結,其實是不必要的,一切都是因為自己的執念太重,太過看重那些不順心的事,以致 |

| 作者 | 胡凱恩 |

|---|---|

| 出版社 | 出色文化事業出版社 |

| 商品描述 | 因為看輕, 所以快樂; 因為看淡, 所以幸福: 改變想法, 改變活法的生活智慧:人生有很多的糾結,其實是不必要的,一切都是因為自己的執念太重,太過看重那些不順心的事,以致 |

內容簡介 人生有很多的糾結,其實是不必要的,一切都是因為自己的執念太重,太過看重那些不順心的事,以致讓自己的心始終活在自設的桎梏中,很不快樂。其實,人生不需要這麼多無謂的執著,只要把心放開,看淡、看輕那些心頭的煩惱,就能釋放自己的心靈。本書藉由許多生活智慧與佛理故事,引領讀者用看淡看輕的態度,來面對人生中所有的不如意、痛苦與逆境;當你學會用淡泊的心態,去看待世事的變遷流轉,無論好壞,都不放在心上,既不執著,也不鑽牛角尖時,自然能得到心情的寧靜;人一旦改變心境,就能改變逆境。全書要傳達給讀者的是:生活中的不如意,不可避免,事過心過,不要被它絆住腳步,深陷痛苦中。當你把一切煩人的事都看淡、看輕了,也就看開了,心當然也就不累了,事情也變得不那麼重要了。所以,看淡看輕,可以說是獲得幸福快樂生活的大智慧。別忘了,累了,就把心事放下來,讓生活恬淡如水、讓心靈獲得寧靜。

作者介紹 ■作者簡介胡凱恩一個樂觀自信的大男孩,他覺得凡事都應該用積極的態度去面對,生活不應該充滿自怨自艾,更不該消極悲觀,他認為成功操之在我,而心態則是關鍵,因此,他的文字總是充滿陽光、充滿力量。編著有《因為看輕,所以快樂;因為看淡,所以幸福》等。

產品目錄 前言第一章 若無閒事掛心頭,便是人間好時節破除我執,生活處處動人世事無常,不必掛懷捨棄心外之物,才能活得輕鬆不自擾,煩惱都在身外心不為煩惱所罣礙,就是一種釋懷放下負擔,才能走得更遠第二章 捨了,就是得了捨了,就是得了清淨心是無論好壞都不放在心上布衣桑飯,知足就能開心不能只顧追逐金錢,而不去享受生活欲望只可淺嘗,而不可沉溺放棄了煩惱,便與快樂結緣不淨之財修不來福德求財,不能太貪心;享用財富,也不能過度第三章 平生多講人好,凡事多留情面嘴上留情,腳下才有路可走話可以說,但不能隨便說厚道人有厚道福未成佛道,先結人緣結怨不如結緣春風化雨般待人一串佛珠不如一句好話拒絕別人時要柔軟第四章 換一個角度,心就寬了平等待人,以心換心換一個角度,心就寬了遇怒緩一緩,不遷怒於人留一雙心眼觀照自己不以自己的標準度量他人以恕己之心恕人用吃虧換來心靈的平和與寧靜生命不應以自私為主旋律第五章 量大福大,結好因緣多給人利用,成就好因緣伸出善意的手,會被無數善意的手握住量大福就大你重要,他重要,我不重要做如春風般好人,吹開他人冬眠的良心放生,就是放過自己

| 書名 / | 因為看輕, 所以快樂; 因為看淡, 所以幸福: 改變想法, 改變活法的生活智慧 |

|---|---|

| 作者 / | 胡凱恩 |

| 簡介 / | 因為看輕, 所以快樂; 因為看淡, 所以幸福: 改變想法, 改變活法的生活智慧:人生有很多的糾結,其實是不必要的,一切都是因為自己的執念太重,太過看重那些不順心的事,以致 |

| 出版社 / | 出色文化事業出版社 |

| ISBN13 / | 9789866008788 |

| ISBN10 / | 9866008789 |

| EAN / | 9789866008788 |

| 誠品26碼 / | 2680916093006 |

| 頁數 / | 224 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 心不為煩惱所罣礙,就是一種釋懷

每個人在生活中,都會經歷諸多事情,好的、壞的,不一而足。如何對待自己經歷過的每一件事,是牢記於心,還是拋到腦後,是需要用心思考的事。在佛家看來,執著於眼前的念想,而忘記生活的方向,是大糊塗。處世做人,應當時時警醒自己記住本心,記住人生的大方向、大目標,而忘記生活中小事的糾葛,才能做到真正的釋懷。

人生如海,潮起潮落,既有春風得意、高潮迭起的快樂,也有萬念俱灰、惆悵漠然的淒苦。快樂時,不妨盡情享受快樂,珍惜眼前的一切;痛苦時,也不要怨天尤人。生於塵世,每個人都不可避免地要經歷淒風苦雨,面對艱難困苦,想開了就是天堂、想不開就是地獄。能夠做到時時釋懷,就能獲得一份淡然的幸福。

有一天,一位法師正要出門,突然闖進一位身材魁梧的大漢,狠狠地撞在法師身上,把他的眼鏡撞碎了,還戳破了他的眼皮。

那位撞人的大漢,毫無羞愧之色,理直氣壯地說:「誰叫你戴眼鏡的?」

法師笑了笑,沒有說話。

大漢頗覺驚訝地問:「喂,和尚,為什麼不生氣呀?」

法師藉機開示說:「為什麼要生氣呢?生氣,就能使眼鏡復原嗎?生氣就能讓身體不痛嗎?倘若我生氣,必然生起事端,就會造成更多的業障及惡緣,也不能把事情化解。若是我早些或晚些開門,就能夠避免事情的發生,說到底,其實自己也有錯。」

壯漢聞言,非常感動,向大師拜了又拜,問了大師名號,便離開了。

後來有一天,大師收到壯漢的一封信,知道他後來很是勤奮努力,找到一份很好的工作。也因為能夠以平和、寬容之心待人處世,所以,得到了他人的尊重和家人的愛,生活非常幸福。

佛家講究釋懷,法師不執著於瑣事,心不為煩惱所罣礙,這就是一種釋懷。

釋懷,是一種看不見的幸福,不與別人斤斤計較,不但給了別人機會,也獲得了別人的信任和尊敬,使我們能夠與他人和睦相處。釋懷也是一種財富,能夠釋懷,就是擁有一顆善良、真誠的心。遺忘別人的不好、銘記別人的好,我們對別人釋懷,即是對自己釋懷。因此,哲人說:「人類儘管有各種缺點,但我們仍然要原諒他們,因為他們就是我們。」

在生活中,每個人都難免與周遭的人產生摩擦,計較這樣的小事,而不能自拔,不僅自己的情緒會鑽進死胡同,影響與他人的關係,也會因此失去很多快樂。倘若整顆心裝滿這些怨恨和怒氣,就不會有幸福的空間。

人之所以有痛苦和煩惱,是因為放不下執著心。放下,不是放棄一切,而是放下讓自己感到沉重的東西、放下不屬於自己的東西。放下,是對自己和他人的大度,是一種坦然的生活態度,也是一種生命的境界。

長智慧

我們應當在「忘」與「記」兩方面做出正確的選擇:忘掉不愉快,記住別人的好;忘卻自己的不滿之心,記住一些美好的東西,這樣,才能活得更自在、更輕鬆。

生活中的不如意,不可避免,事過心過,不要被它絆住自己的腳步,讓身心掉入無止境的痛苦之中。學會對生活中的磨難與痛苦釋懷、學會忘記他人的不好,記住一切美好的事,使內心充滿快樂和安寧,才能在人生的路上順暢前行。

清淨心是無論好壞都不放在心上

人們在任何時候,都需要保持一顆清淨的心。有了清淨心,就能忍耐一切失意事,遇到快樂的事,也能淡然處之;得到榮耀和上天的恩寵,能保持平和之心,受到怨恨,也能安然對待;煩惱和憂心之事到來時,能平靜處之,憂愁和悲傷也能儘快平復。清淨心能夠提升人的境界,如果能清除妄心,回歸真心,那麼,學佛的人就能修成正果;就是普通人也能除去煩惱,自在逍遙。

佛陀帶領阿難及眾多弟子周遊列國。

一日,朝著一座城市行進。

那位城主早已耳聞佛陀的事蹟,擔心佛陀到城裡後,會使得所有的人民都皈依佛門,自己將來就無法受人敬重了,於是下令:「若有人敢供養佛陀,就要繳交五百錢稅金。」

佛陀進城後,就帶著阿難去托缽,城裡的居民因擔心必須繳交沉重的稅金,而不敢出來供養佛陀。

當佛陀托著空缽,準備出城時,一位老傭人正端著一碗腐爛的食物出門,準備將之丟棄,然而,當她看到佛陀莊嚴的姿態、大放光明的金身及眉宇間散發的慈悲與安詳時,心裡非常感動。

這位老傭人頓時生起了景仰的清淨心,想要供養佛陀一些美味佳餚。但她因一貧如洗,而無法如願,心中既難過又慚愧,只好告訴佛陀說:「我實在很想設齋供養您,但是,我什麼也沒有,只剩手上這碗粗糙的食物,若佛陀您不嫌棄,就請收下吧。」

佛陀看出了她的虔敬,以及供養的那份清淨心,就毫不猶豫地收下了她供養的食物。

佛陀對阿難說:「這位老傭人,因為剛才的布施,在往後的十五劫中,她將到天上享福,不墮入惡道中。之後,她會投生為男子,並且出家修行,成為辟支佛,證到無上涅槃,受大快樂。」

這時,有個人看到這樣的情形,就對佛陀說:「用這樣不淨的食物布施,竟可得到如此的果報,怎麼可能呢?」

佛陀於是問他:「你可看過世間有什麼稀有罕見的情形?」

那人回答:「有啊。我曾經在路上親眼目睹一棵大樹,居然能遮蔽住有五百輛車的車隊,那樹蔭大到簡直沒有盡處,這可說是稀有難得的吧?」

佛陀說:「這棵樹的種籽有多大呢?」

那人回答:「大概就只有一般種籽的三分之一大而已。」

佛陀說:「誰會相信你說的話呢?那樣一棵罕見的大樹,竟然是由如此微小的種籽所孕育出來的。」

那人緊張地反駁說:「是真的呀,我沒有撒謊騙人,因為那是我親眼所見的。」

佛陀告訴這個人:「剛才的情形,不也是這樣嗎?那位充滿清淨心布施的老傭人,最後得到大福報,這和你遇到的情形,不是一樣嗎?即使樹的種籽如此微小,卻有極大的果報。更何況,如來已證得最圓滿的果位,福田是如此豐盈,這樣的事,不是不可能的。」

這個人聽了,當下豁然開朗,趕緊頂禮佛陀,懺悔自己的愚癡過失。

佛陀歡喜地接受此人的懺悔,並慈悲地為他開示。由於一心聽法的緣故,此人即證得初果羅漢。

證果的他,歡喜地舉起雙手,向大家呼喊道:「各位,甘露的門打開了,為何大家不趕快出來啊? 」

城裡的居民,紛紛繳納了五百錢稅金後,蜂擁至佛陀面前,表示歡迎與供養,並異口同聲地說:「若能得到甘露佛語,那五百錢,又算得了什麼?」

當所有的居民全都出來供養佛陀後,城主的那道命令,也就形同失效了。後來,城主也懺悔自己的過失,和大眾一起同獲清淨的心。

「清淨心植眾德本」,一切功德,從清淨心中來。正如故事中的老傭人一樣,抱持一顆清淨心布施,即使只是一碗腐爛的食物,也能得到福報。

不執著、不分別、不貪心、不妄想,心就清淨。清淨心裡生歡喜,這種歡喜,不是從外界來的,而是由內心生出來的,是真正的歡喜,不會隨外物而變。

在緊張忙碌的日子裡,騰出小小的空閒時間,為自己淨心,片刻的淨心,會帶來片刻的安寧,無數個片刻累積起來,人就獲得了一份悠然自得的心情,整個身心也能達到和諧的狀態。從片刻安寧到身心和諧,又何嘗不是一粒種籽長成為參天大樹的過程?

長智慧

在現實生活中,我們也需要抱持一顆清淨的心。無論生活、工作,還是學習,都應做到內心清淨。

清淨並不是空、並不是什麼也不想,而是無論好壞,都不放在心上。做再多的好事、獲得再大的成就,都不往心裡去;同樣的,遇到再多的挫折、受到多大的打擊,也不糾結於心。

捨棄心外之物,才能活得輕鬆

佛祖在一次法會上說:「人生歷世,多一物多一心、少一物少一念,不要為外物所拘,心安理得處,就可明心見性,參悟佛法。」

不拘於外物,是一種大智慧。現實生活中,我們每天都渴望獲得自由,要想獲得自由,就必須擺脫外力的影響,才能真正達到逍遙遊的境界。何為逍遙?在古人看來,如果人們能做到順應天地萬物的本性,把握六氣的變化,而在無邊無際的境界中遨遊,他們就不必再仰賴外物,自然能逍遙遨遊於天地之間。

有一位禪師在講經時,遇到一位居士。那位居士有很多金銀珠寶存在銀莊裡,有一次,居士帶禪師去銀莊見識那些珠寶。

他們經過好幾道手續,終於由銀莊的夥計護送到了內堂。

在內堂,居士打開箱子,取出金銀珠寶後,禪師問:「這是你的?」

居士聽了,心裡很不舒服。他想:「我擁有這麼多珠寶,只不過因為怕小偷,不敢拿回家,怕被人搶,不敢戴在手上罷了,雖說是存在銀莊裡,一個月才來看一次,可是,這些財產,毫無疑問都屬於我,禪師居然懷疑它不是我的?」

禪師說:「如果這都算是你的,那外面所有的珠寶鋪都是我的。因為我可以到那裡,隨便叫人拿珠寶出來給我看一看、摸一摸,再讓他們收起來。這些與你所做的事,不是一模一樣?你這些存進銀莊的珠寶和那些珠寶鋪的珠寶,又有什麼區別?這些珠寶,你既不敢戴著它,又不敢放在家裡,怎麼能算是自己的?」

表面看來,居士擁有珠寶,實際上,卻是被珠寶所縛。

對於外物的追求和執著,是人生一切痛苦的根源。我們常常對生命有太多苛求,因而活得精疲力竭,遠離了幸福與快樂,生命也變得倉促,充滿了憂慮和恐懼。其實,人生於世,赤條條而來,離開時,也不過兩手空空,在生命的過程中,一切擁有,都是暫時的、都是身外物,沒有什麼是真正屬於自己的。既然如此,就不應該執著於外物,也不應該甘願被外物所役。

超越外物,就是超越自我,無物就是無我。不拘於物,不以物喜、不以己悲,給生命一份從容、給自己一片坦然,心境就不會隨外界的變化而變化。

要做到不依賴於外物,就必須有大捨棄。倘若一個人,只顧在富貴功名裡鑽營,心被外物桎梏,就沒有機會停下來思索自己的人生。人生在世,需要純粹一點,才看得見眼前廣闊的風景。

長智慧

不拘於外物的真正涵義,在於拋去一切多餘的雜念,直指目標。唯有掌握住人生的大方向,其餘一切,都是無謂的執著。執著於外物,而忽視自己的身心,無異於本末倒置,不如保持內心的寧靜,捨棄繁華和喧囂,得到心靈的安寧。

只有捨棄心外之物,才能活得輕鬆。若盲目地執著於外物,就只會讓自己活在束縛之中。

量大福就大

《賢愚經》中記載了阿難護持修行人的故事。

有一個師父,收了兩個徒弟,一位比丘和一位沙彌。這位師父對他們要求,非常嚴格。沙彌喜歡誦經,只是苦於飲食等資具不足,需要外出托缽。如果托缽順利,他就會有充足的時間誦經,否則,回寺時間太晚,便會因為耽誤功課,而被師父責罰。

有一天,沙彌托缽時間結束得晚,由於擔心無法完成功課而被師父喝斥,因此感到愁苦。

正當他無奈落淚時,一位長者經過,見沙彌哭泣,便上前關心詢問。於是,沙彌便將他擔憂的事情向長者傾訴。

長者聽後,懇切地說:「以後,我來供養你。請你天天到我家來,這樣,你就能專心誦經用功了。」從此以後,沙彌在長者的供養下,專心誦學,無論師父規定多少功課,他都能如期完成。

故事中的比丘,即是定光佛;沙彌,即是佛陀;供養飲食的長者,就是阿難。因為護持他人修行,阿難因此修得大福報,在今生能聽聞法音,一字不失,這便是他為他人作因緣,所得到的極大果報。

在印度,有一位牧牛老漢,聽說佛陀正在河邊講法,便拄著拐杖去了。當他到達佛陀講法處時,已是人山人海。信眾個個神情專注,用心聆聽佛音。

老人無法擠進人群,只好拄著杖,站在河邊的石頭上聽。不料,他的拐杖正好拄到臥在石頭上的一隻蛤蟆。那隻蛤蟆當時正在石頭上靜靜地聽佛陀講經,沒有留意到老人的拐杖,因此來不及閃躲,而老人也因太專注於聽法,而一直沒有察覺。

拐杖正好壓在蛤蟆的脊柱上,蛤蟆劇痛難忍,但始終不發一聲。因為見老人如此專注地聽法,如果自己發聲,必然會擾亂老人的心,打斷他聽法。為了成全老人聽法,蛤蟆默默忍受著錐心的疼痛,直到傷重死去。

蛤蟆死前聽聞了佛法,他在生前承受巨大痛苦的情況下,還能夠有護人聽法的清淨心,因此,他在命終之後,神志脫離了畜生道,升上了四天王宮。

量大福就大,幫助他人而不計得失,乃極大心量,這種心量,成就了眾生,也成就了自己。然而,自私的人卻不這樣想,他們總把自己的利益推到至高無上的地位,為了維護自己的利益,達到自己的目的,甚至會不擇手段,諸如「人不為己,天誅地滅」、「寧可我負人,不願人負我」、「利人者是癡傻人,利己者是聰明人」等,都是他們的信念。自私的人,沒有人願意與其共事,因而,他們也很難成大事。

我們常說:「君子有成人之美。」,這是一種既能入乎其內,又能出乎其外,站在更高的層次上來看待世事的情懷。把美好的事情當做一種精神上的追求,能夠由此得到樂趣,而不去計較自己的得失,這才是君子之風。

一個人如果擁有了成就他人的心量,也就擁有了君子風範。而在佛家觀點裡,君子成人之美意,即人在護持他人修行的過程中,不僅能超越自我限制,還能成就自己的菩薩道業。

一個想要改正自私心態的人,不妨多做些利他行為,如關心和幫助他人、為他人排憂解難等。多做好事,可在行為中糾正過去那些不正常的心態,從他人的讚許中,得到利他的樂趣,使自己的靈魂得到淨化,進而與人結下更多的善緣。

長智慧

現代社會競爭壓力巨大,世人你爭我奪,就算不損己,也不願利他。為他人作因緣的人,似乎很難見到,於是,人的自私心便重了。自私心重的人,心靈之泉會慢慢枯竭,歡喜也便因人的心靈枯竭,而慢慢枯萎。

這世間還有什麼比歡喜更為珍貴的?佛法宣導世人從善如流,為別人作因緣,不僅是因為利人,可散佈歡喜,亦是因為利人,可讓自己得大歡喜、大自在。