그날 그곳 사람들

| 作者 | 이가혁 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 那天在那裡的人們:「那天,我看到了您在廣場上的勇氣。」我們在那個地方,是為了什麼而發聲呢?為了不讓錯誤的歷史重蹈覆轍,我們又該記住什麼呢?從追蹤崔順實女兒鄭幼蘿 |

| 作者 | 이가혁 |

|---|---|

| 出版社 | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| 商品描述 | 那天在那裡的人們:「那天,我看到了您在廣場上的勇氣。」我們在那個地方,是為了什麼而發聲呢?為了不讓錯誤的歷史重蹈覆轍,我們又該記住什麼呢?從追蹤崔順實女兒鄭幼蘿 |

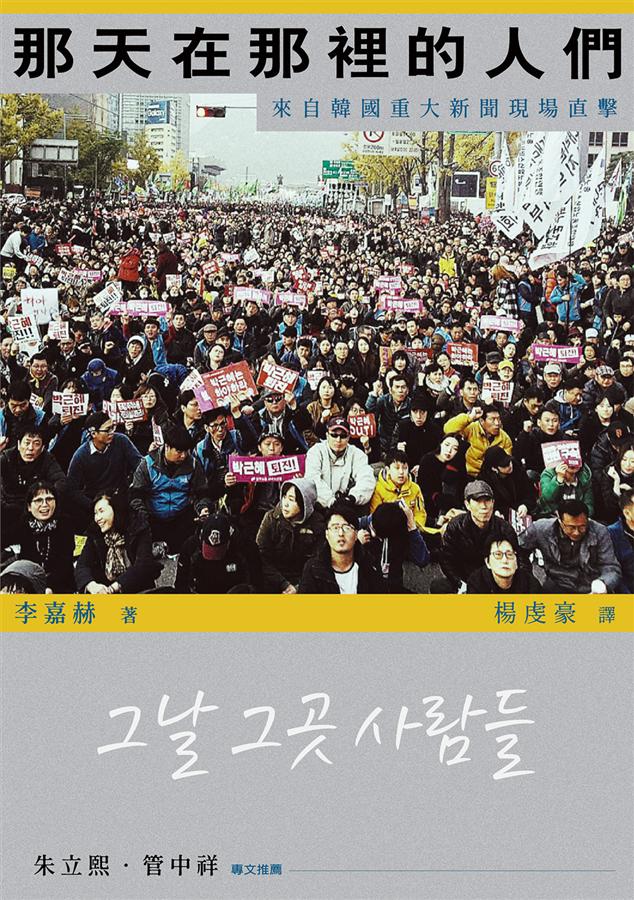

內容簡介 「那天,我看到了您在廣場上的勇氣。」 我們在那個地方,是為了什麼而發聲呢? 為了不讓錯誤的歷史重蹈覆轍,我們又該記住什麼呢? 從追蹤崔順實女兒鄭幼蘿的下落、梨花女大靜坐示威、光化門燭光集會、總統朴槿惠遭彈劾,到被打撈至木浦新港的世越號,南韓媒體信賴度第一名的JTBC電視台記者李嘉赫,帶來滿腔熱血的現場採訪紀錄。 「在梨花女大的學生中,他有個綽號,叫『佳赫摯友』,聽了真羨慕;能成為他人的摯友,是多麼令人羨慕的事啊!書中已提到,他採訪了日後為南韓政局掀起巨變的梨花女大校內民主化運動,而那起政局劇變,不是別的,正是崔順實、鄭幼蘿、燭光革命、朴槿惠總統遭彈劾和世越號重現世人眼前等重大事件,而李佳赫記者都親臨這些事件現場採訪,這是甚為罕見的經歷,也足以讓他向任何人驕傲說出『我就是那些大現場全都採訪過的人!』但無論如何,我還是羨慕他能被封為『佳赫摯友』,羨慕他能成為他人真切之友…在李佳赫記者的採訪紀錄中,或許就能發現到,那個有時錯綜複雜到讓我們都無法找到答案的『新聞』本質。」 --JTBC常務董事兼當家主播/孫石熙

作者介紹 ■作者簡介李嘉赫1986年出生於釜山,小學二年級時,舉家遷往仁川,直到國中畢業。在進入培材高中就讀同時,再度搬往首爾。雖然當今的世界,已不太過問出身地,但若碰到有人詢問,還是會經常回答「故鄉在釜山,心靈故鄉在仁川,第二故鄉則是首爾」。在國立首爾大學英語教育學系就讀時,比起主修科目的課業,更傾心埋首於擔任樂團主唱與展開演出活動;只是,每當公演結束,聽到人家說「舞台主持的真好」,比聽到「歌唱得真好」的評價,來得更多。2011年,錄取成為中央日報‧JTBC合併公開招募的第一期記者,所以開始被眾人稱作記者,主要在社會部旗下的法律組、警察組工作。2016年冬天,為尋找崔順實的女兒鄭幼蘿,在德國與丹麥採訪了23天;返回南韓後,則是每週六前往光化門廣場,採訪燭光示威。2017年春天,自世越號被搭撈至陸地上後,又待在木浦新港採訪了83天。最近看著年幼的女兒,能講的話一天比一天還多,而正陷入「她會不會就是神童」的錯覺;而目前則努力成為一位好爸爸、好老公和好記者。■譯者簡介楊虔豪1990年出生於台灣台中市,自國立成功大學政治系畢業後,2013年起長居首爾至今,以駐韓獨立記者及專欄作家身分,活躍於新聞界,並創立個人品牌「韓半島新聞平台」,為多家華文媒體供應南北韓相關報導與評論。

產品目錄 推薦序:一個好記者的條件/朱立熙推薦序:新聞,就在現場/管中祥譯者序:重回那個動盪的歲月台灣版作者序:給在大海另一端翻開此書的你序言:進入本書的同時第一章 找到鄭幼蘿德國法蘭克福-丹麥奧爾堡單程機票你們的聖誕快樂條條大路通韓式餐廳蒐集拼圖碎片與料想完全背離的人物風評被警察驅趕偶然拍下存放的一張相片突破重重風雪向奧地利出發去一次丹麥看看吧越過國境生日簡約幸福的生活又被警察趕走躲藏者和搜尋者夜空的爆竹聲36小時的等待2017年1月1日 撥打投訴電話終於見到鄭幼蘿似夢非夢之中的新聞速報法庭裡的採訪丹麥舉行的燭光集會善意的報料者第二章 從作為記者到變為朋友梨花女子大學採訪實錄我們想對話緩慢的民主最後通牒第一個人最先發出的叫喊聲盼望扶正學風之心充滿諷刺創作的校園有勇氣的人解放梨花「摯友嘉赫」的綽號第三章 決不忘記那些珍貴事物珍島彭木港-木浦新港讓現場記者啞然無語的學生們韓國型慘案待在木浦新港的第三個冬天一坨巨大廢鐵親切的明峰先生總統大選睽違千日歸來的女兒既感謝又抱歉替代役警察兒子進入世越號船內特別的狀況感覺如同孩子一樣的遺物17歲少女敏智的照片世越號報導,還做嗎?第四章 JTBC,辛苦了光化門廣場-國會-憲法裁判所在景福宮十字路口聽到的歡呼暫時像個「波露露總統」一樣國會前,屏息緊張的一小時現在才是開始真正的高手齊聚廣場上的人,他們的類型高強度的新聞訓練現場「將一觸即發」的預測2017年3月10日 憲法裁判所結束的同時-還沒結束的新聞

| 書名 / | 那天在那裡的人們 |

|---|---|

| 作者 / | 이가혁 |

| 簡介 / | 那天在那裡的人們:「那天,我看到了您在廣場上的勇氣。」我們在那個地方,是為了什麼而發聲呢?為了不讓錯誤的歷史重蹈覆轍,我們又該記住什麼呢?從追蹤崔順實女兒鄭幼蘿 |

| 出版社 / | 紅螞蟻圖書有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869715140 |

| ISBN10 / | 9869715141 |

| EAN / | 9789869715140 |

| 誠品26碼 / | 2681761097003 |

| 頁數 / | 272 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14.8CM |

| 級別 / | N:無 |

自序 : 台灣版作者序—給在大海另一端翻開此書的你

我十分好奇,你是在什麼情況下,打開《那天在那裡的人們》。這本書包含2014年春天、載有包括前往校外教學旅行的高中生在內、共476位乘客的渡輪,沉沒後造成295人死亡的「世越號慘案」,還有2016年秋天揭開序幕、結果導致當時的總統朴槿惠,於2017年春天下台的「崔順實干政案」,這些都是能以「民怨」這一主題相互串連起來的故事。

我也十分好奇,對在大韓民國發生的這些事,你了解多少。可能你沒任何背景知識,而只是出自好奇心,正在讀這篇書序,就算如此,也沒關係。對你而言,這是發生在其他國家的事沒錯,我卻相信,我自己在現場所體會到的情感,和你透過此書所能體會到的情感,並無不同。民眾為了發聲,而自發齊聚於光化門廣場上,要求總統下台;還有就算遭逢不幸的人,並非自己兒女,但人們關注世越號慘案的同時,還是流下眼淚,這些都是足以跨越語言和文化藩籬、並觸動人心的大事。

想到在大海另一端的你,讀著書中的這些文句段落,我內心一方面感到激動的同時,也有所擔憂。因為寫這本書的人,既不是大韓民國知名學者、也不是重量級政治人物,更不是什麼當紅藝人,區區只是位年輕記者而已。我無意要灌輸你諸如「民主主義」、「國民主權」等這些聽到就令人頭痛的東西;作為記者,出於工作,我很幸運能在現場近距離地觀察,也很想把這些強烈記憶,存放得更久;我心裡還有個念頭:希望這些記憶,也能在其他人身上,透過某種方式,發揮出「好的影響力」。那份影響力,若能觸及在大海另一端的你,就真是再好不過了。

2016年1月,我因有事而赴台北出差(註:當時李嘉赫記者來台採訪大選,並負責有關子瑜事件對台灣民眾的意向與大選結果造成何種影響)。回想起有台灣民眾看到身上穿著JTBC藍色外套的我,就先過來打招呼詢問:「您是來自南韓的電視台嗎?」,我甚感神奇地回應道:「咦?您是怎麼知道我們電視台的?」如同當時的神奇感受一樣,你會讀到這本書,我也覺得十分神奇,謝謝你願意翻閱《那天在那裡的人們》。

2019年1月 李嘉赫

序言—進入本書的同時

寫下「序言」這標題,至今已修了不知多少次。我把序言的初稿,拿給以專欄作家身分聞名的K前輩看;K前輩寫文章的功力,好到連記者和作家們,都會爭相守候與傳閱。

「減少過分謙虛的字詞或表現,把記者生活中所感受到的自豪感與抱負,還有未來的希望等給強調出來,如何呢?」

結果聽了K前輩建議後,我連要踏入這篇序言都變難了。因為若要把序文寫到帶有自豪感的地步,我就不得不為自己是否有紮實做好記者這工作而煩惱。自2011年9月展開記者生活至今才7年,我的經歷淺短到連對外稱上自己「任職媒體界」,都還覺得難為情。即便如此,我還是按K前輩的建議,去回溯那曾讓我感受到價值意義的瞬間。

2016年9月12日的晚間8點32分,慶尚北道慶州市發生規模5.8的地震。之後得知,這是南韓自1978年開始觀測紀錄來最大規模的地震。正逢各電視台播送主要檔次新聞節目(即晚間新聞)途中,JTBC《新聞室》比他台都更快將節目轉換為特別報導體制。當天剛好沒負責做報導、卻還留在報導局摸魚的我,接到部長一句「路上小心」後,就馬上南下慶州。

抵達慶州,已是午夜,這裡一片狼藉。一位服飾店老闆望著全倒的店舖玻璃窗、幾近失魂地站在建築物外啜泣表示:「真是恐怖到不敢再進店內了。」當我說道:「慶州市廳(市政府)沒通知任何消息嗎?」那位老闆反而抓著我,詢問目前傳進來的狀況。餘震持續的混亂夜晚,好不容易帶著幾件被子,來到小學操場上避難的人們,在帳篷或車子裡,勉強讓自己求眠。不管三七二十一就跑出來的一位年輕媽媽,大吐怨氣道:「市內連個通報廣播都沒有,我只顧救小孩就奔向門外了。」在取得諒解後,我進去了他們好不容易才逃出的屋內。掉滿一地的抽屜櫃、為了救孩子而用來蓋住頭背的床墊,狼藉地被丟放著。

我們就這樣整整熬了一夜,在慶州市內各處,傾聽深陷恐怖而直打哆嗦的心聲。在餘震仍持續的第2天晚上,我把慶州民眾說出來的話,以現場報導形式播送出來;在竭盡全力聽取震災現場,那些被棄而不顧的人們所發出的聲音作祟下,我把6位民眾的訪談鑲進報導內,時間長達3分21秒,是普通報導的3倍多。所幸,報導局回覆「盡可能呈現出現場狀況」,批准了這則長篇報導。報導播出後,我們又接著以慶州市內的現場畫面轉播來作結,然後正要起身找地方吃晚餐時,有人拍拍我手臂說道:「我剛才好好看完報導了,很感謝您把這裡的聲音傳送出來。」一聽到這句話,我的疲勞瞬間就像大雪消融般退去。成為記者後,我常聽到人家說「作新聞」,當時我才依稀感受到,原來一整夜弄出來的東西,就是眾人口中的「作新聞」的意義所在。

梨花女子大學學生們在炎熱夏天度過抗爭日子的校園、在朴槿惠總統的彈劾案交付表決時的國會議事堂前、在民眾們手持燭火的光化門廣場、在憲法裁判所宣布彈劾審理結果時的地鐵安國站十字路口、在崔順實女兒幼蘿,為規避司法當局與國民的檢驗,在丹麥奧爾堡的藏身處前、在世越號在船難發生3年,從水中被拉上岸時的木浦新港……去年夏天到今年夏天,我都有幸能在這些新聞現場就近觀察。我因為這份工作,得以時常進出人們口中的「歷史現場」。我想了想,其實這些現場的所有事物,不只對我的記者生涯,那些日子裡,出現在那些地方的人們,也同時貫穿了我整個人生,留下一陣強烈記憶。

就這樣讓最強烈的記憶,往普通的記憶那一頭飛去的話,對填滿那些日子和那些地方的許多人,我會過意不去,所以這讓我覺得,必須趕緊把這些事物記錄下來,因為這些故事,日後或許能給誰帶來幫助也說不定。

撰寫此書同時,我一直感到苦悶。第一個煩惱是,我想按照自己的方式,讓記憶能在事實層面上,更忠實呈現,卻無法做到每個細節都正確到完美的地步─我參考了存放在智慧型手機的照片與簡訊、電子郵件、採訪現場用過的記事本,還有透過JTBC《新聞室》報導出來的影像與稿件,盡最大極限要喚起那些記憶,即便如此,我還是要說,部分敘述仍可能會出現失誤,請大家予以諒解;但另一方面,我也期待,自己的這些記憶,也能與當時同樣身處現場的其他人的記憶,整合起來,成為更有意義的紀錄。

第二個讓人煩惱的,是看到記者前輩所寫的書,大多會安排講述記者精神或媒體的社會責任義務之類的主題出現;但對我來說,我連賦予這些題材的本事或知識都沒有。正式寫作此書前,一位年齡和我同為30歲前半的O前輩說道:「往後上了年紀,回過頭看自己寫的書,都會覺得難為情;就按照事實,持平公允地寫出來吧;如果在那耍帥、逞鋒頭的話,以後再回首,連你都會羞愧到臉紅的。」不管怎麼努力,好像寫出來的東西都會讓人面紅耳赤,聽了O前輩的話,反讓我感到安慰。

這本書到問世為止,有賴許多人幫忙。在寫作上,主語雖設定為我自己,但書中大部分場景,顯然都是與許多同事共有的記憶。去年冬天,JTBC報導局社會二部的機動小組,每到週六上午,都要召開宛如軍事作戰一般的會議。白板上,畫有光化門廣場的粗略地圖與反朴槿惠遊行的路徑,並寫上每位記者各自負責的區域與任務,搭配好各個時間點要如何行動的交代事項,就這樣兵分多路四散在廣場後,我與同事們,偶爾會在幾個場景下碰到,我忘不了他們穿著電視台的藍色夾克、穿行在人潮裡的模樣;而舉著厚重攝影機,一起在現場奔跑的影像採訪組記者,他們的閃耀活躍,也一一浮現在腦海。特別是,前往德國與丹麥出差時,始終和我一起奔波的李學振記者,為了傳遞更鮮活的現場,總是比我還要更快、更頻繁地行動。我也要為在追蹤鄭幼蘿時,寄給我具幫助價值的資料,並不吝給我建言的法務組與調查組同事致謝。我也不能漏掉待在木浦的幾個月來,絕大部分時間一起工作的李尚燁及延智煥記者,這兩位後輩記者,在冷清孤寂的碼頭岸上,溫暖地照料世越號船難未發現遺體的犧牲著與罹難者家屬。我還要除這些人外,沒法一同介紹的JTBC與《中央日報》前後輩同事,傳達感謝之意。

原本是計畫不以生硬的採訪紀實,而要用軟性的散文風格來寫這本書,結果還是無法擺脫報導文體。即便如此,我還是要對溫柔督促自己寫作,最終讓此書得已完成的高恩珠次長等「子音與母音」出版社相關人士,獻上拍手。

在無任何因果關係、出乎意料下所發生的事,我們稱作「偶然」,在追蹤鄭幼蘿的過程,打聽到她隱身之處,讓她被展現在世人面前,也分明是偶然。每當採訪過程中,碰到想都沒想到的關頭,都是有懷著善意的人們相助,才得以辦到。

在這地球上,就算不知彼此存在而活著,都還是有陌生人,毫無異義信任我、向我欣然敞開心胸。還有神奇的是,不論在梨花女大、光化門廣場、還是木浦新港,懷著善心的人們總會出現,只是長相不同而已。我將這些接連出現的人們,看作是如點散開的善心,延續成線的面貌。對施予我好心,讓點與點順利連起的每位受訪者,我都要一併致謝。我相信,這些有好心的人們,如同必然一般偶然地出現,這樣的事,往後也將繼續發生。

最後,對即便我接連出差採訪,也總是成為我力量的家人們,我希望此書能成為對他們的一個小小報答。我也要對常給我激勵打氣和聲援的妻子秞美,還有不知哪個瞬間起,從電視畫面中認出爸爸的女兒娥昀說一聲,我永遠愛你們。(請娥昀長大後看這本書,然後把讀後心得交給爸爸)而儘管我總有不足,對仍願意作為溫暖避風港的兩家父母,我也要獻上尊敬與感謝之意。

2017年冬 李嘉赫

內文 : 採訪手冊1

讓現場記者啞然無語的學生們

世越號沉沒第6天,在安山一座殯儀館。

那是下午5點左右,有位看起來並不是穿著檀園高中的制服,可能是國中同學或有更久交情的兩位罹難者友人出現。

對那年紀的同儕朋友們而言,殯儀館並非他們熟悉之處。即使如此,學校課一結束,為了要看看朋友,還是得鼓起勇氣過來。這兩個人,一位是瘦巴巴的男學生,另一位則是戴著粗大鏡框眼鏡、剪有馬桶蓋造型的男學生。

兩人一進到殯儀館大廳,就默默無語地盯著顯示靈堂安置現況的螢幕上看。其中一位站了一陣子的朋友,對另一位朋友說出了我這六天採訪過程中,所聽到最刺痛人心的一句話。

「要從二樓先去,還是先從三樓去?」

他的話就代表,在這棟擁有三層樓的殯儀館內,兩位學生要道別的朋友,並非只有一兩人而已。

整個國家都在哭泣著,採訪的記者也不例外。但想起在這巨大傷痛以後所發生的事,馬上就令人火大起來。

合同搜查本部正忙於追究那幾位駕駛世越號的人的責任:幾點幾分誰在做什麼事情,確認他們是不是只有在開船,並責怪他們沒為乘客負責,該做的事沒做到,並要為此讓他們付出代價。

一群專家們在追究船的構造問題,又有另一群專家則在計較船上守則如何。

這些事都非常重要,不應放過,得討個清楚說法,才能阻止同樣的慘案再次發生。但這樣追究與分析問題,已非首次。只要一發生大型事故,我們每次就只會這樣追究與分析問題,把過去既有的制度改掉,然後訂定出過去沒有的規則。

雖然不知何時才會做好,世越號船難後,看來又會是以修改制度、然後訂出幾項過去沒有的規則告終,到時政府應該會印好數萬份的規則說明冊子,分送至全國各地吧,預料給媒體用的報導參考資料,也會大規模散發出去。說不定世越號船難,最後會以執政者低頭哽咽說道「將盡可能不讓如此悲劇重演」的場景照片來收尾。想到船難可能真會以過去十幾年間一再重覆見到的那種問題應對順序來了結,讓人很快又起了雞皮疙瘩。

所以現在的這個悲傷,必須深深地根植於我們腦海與心裡。我們要記住那些留著馬桶蓋頭、彆扭地造訪殯儀館靈堂,在現場只能哀苦長嘆地那些高中小朋友們,更要永遠記住那些穿上救生衣,卻因太過乖巧,只懂得遵照船內廣播指示而最終葬身海中的孩子們。

———這是2014年4月21日,在採訪京畿道安山的一座殯儀館後,所寫下的文字。隔天,這段文字在JTBC的新聞網站「採訪手冊」單元的頁面上刊載出來。我事前已先想過世越號船難這事件收尾的模樣,但三年後的現在,要從口中說出船難已經「收尾」,仍不恰當。而當時的執政者,在慘案發生一個月後,透過發表對國民談話,掏出了「經過苦思,決定解散海洋警察」的籌碼,並以淚水結束這場談話。

採訪手冊2

韓國型慘案

「您不也知道嗎?比起待在家,我在這裡更能認真地顧好我們孩子呢。」

5月1日,辦完喪事後,從安山再次造訪珍島的「犧牲者家屬」們向「失蹤者家屬們」一遞出慰問,「失蹤者家屬們」反而回應「沒關係」,並說了上面這番話。

因為我孩子遺體已先被找到,所以就有理由對還沒找到孩子的家屬們給予安慰,這就是5月的珍島彭木港所發生的事。

話雖如此,這裡並不是只存在巨大傷痛的空間。沿著港口,列隊數百公尺的志工,他們的帳篷帷幕,讓人突然想起家鄉小鎮市集的模樣。

在這裡也能時常看見,失蹤者家屬們像是想起過往快樂回憶般,滑動著智慧型手機,面露微笑或平靜地與他人對話。

事故發生第23天。

將近一個月的時間裡,彭木港讓我們適應並體會到,原來這地方就是這樣子。

但對失蹤者家屬而言,這份適應感即是恐懼。4月30日,對著造訪彭木港的國務總理鄭烘原,吼到嗓子都沙啞的一位失蹤者家屬說道:「請總理先生堅守崗位、收拾船難到最後一刻為止,我們預期之後媒體的關心會降低,就算如此,也請您和剩下的家屬一起堅守崗位。」

讓失蹤著家屬們難受的,是連現在的痛苦何時會結束都不知道的恐懼、是不知道誰會成為最後一位「失蹤者家屬」的恐懼。

儘管如此,在此處,撫慰痛苦與恐懼的關懷協助,絡繹不絕。其中一項,就是祈求犧牲者能往生極樂世界,並祝願失蹤者能平安歸來的佛誕夜施放蓮燈活動。比海裡的失蹤者數還多的燈火,如同夜空繁星一樣閃耀著。

「快出來啦,在這麼冷的地方幹嘛?媽媽的話,你不聽嗎?」

將閃耀的蓮花燈火,視作自己孩子的失蹤者雙親,經過船難發生後的20天時間,將原本覺得已逐漸習慣、並疊放整理好的悲痛,對著夜晚的海洋,再次拉高分貝、脫口呼出。

人們將這次事故,稱作是落後國家型的慘案。

這番話,會引發我們巧妙的錯覺,因為講得好似「不會在像我們這樣富裕的國家出現,卻例外地發生了」一樣。

被我們錯認為「不能容忍的事」,正在我們眼前,反覆發生。到這節骨眼,已不再是「落後國家型的慘案」了,而應該叫「韓國型的慘案」,不是嗎?

雖然不知要等到何時,但帳棚還是會一個兩個開始收起,彭木港也會回到以前的模樣吧?

到那時的話,我們說不定又會陷入另一個錯覺裡,所以大家才會說不要忘記。

會這樣講,並非是要強求悲傷與安慰,而是我們得作到該如何去保管這份悲傷與安慰,所以更要來苦思,有何方法能不再掉進錯覺。

———這是2014年5月8日,在珍島彭木港採訪所寫下的文字,以「珍島彭木港的5月」為題,同樣刊載於JTBC新聞網站《採訪手冊》單元夜面上。到那時為止,都還使用「失蹤者」的字眼;一年後,由於家屬們提出要求,政府才捨棄失蹤者一詞,開始以「未收拾者」(亦可為「未打撈者」或「未獲安頓者」)作為正式用語,代表的不再是處於無法確認行跡「失蹤」,而是強調已知在船裡,卻處於還沒被打撈起來的狀態,這樣用語表現方式,也含有強調在回歸家人懷抱前,不能放棄搜索的意味。這段文字中我提到「不知誰會成為最後一位失蹤者家屬的恐懼」,3年間都籠罩在彭木港內,並在整艘船被打撈上陸地後,於木浦新港延續。

最佳賣點 : 「那天,我看到了您在廣場上的勇氣。」

我們在那個地方,是為了什麼而發聲呢?

為了不讓錯誤的歷史重蹈覆轍,我們又該記住什麼呢?