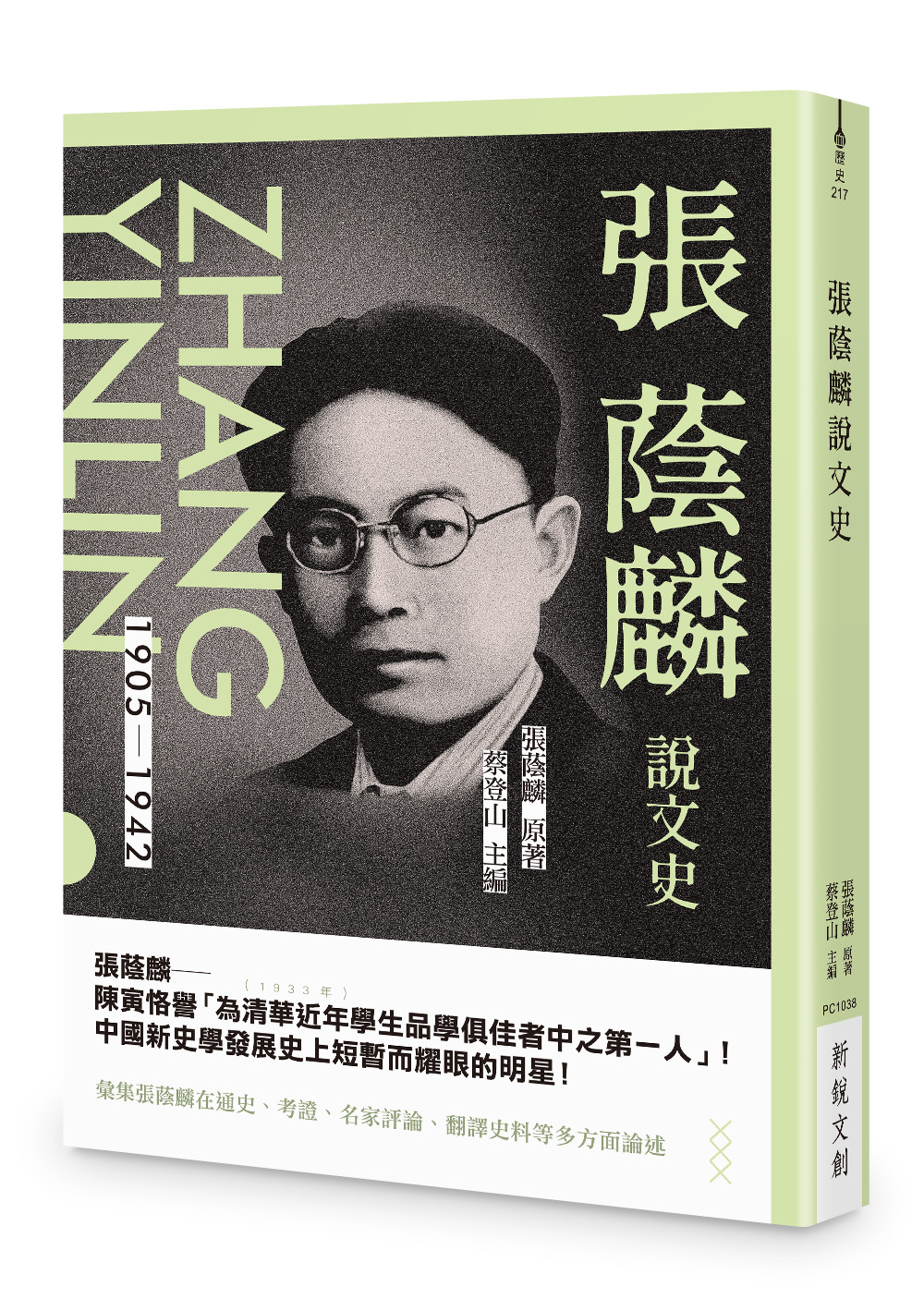

張蔭麟說文史

| 作者 | 張蔭麟; 蔡登山/ 主編 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 張蔭麟說文史:「天才英發,年力方富,又博通中西文哲諸科,學既博洽,而復關懷時事,不甘僅僅為記注考訂而已。然則中國新史學之大業,殆將於張君之身完成之。」──錢穆評 |

| 作者 | 張蔭麟; 蔡登山/ 主編 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 張蔭麟說文史:「天才英發,年力方富,又博通中西文哲諸科,學既博洽,而復關懷時事,不甘僅僅為記注考訂而已。然則中國新史學之大業,殆將於張君之身完成之。」──錢穆評 |

內容簡介 「天才英發,年力方富,又博通中西文哲諸科,學既博洽,而復關懷時事,不甘僅僅為記注考訂而已。然則中國新史學之大業,殆將於張君之身完成之。」──錢穆評張蔭麟 張蔭麟以史學為畢生治學興趣,其史學著作種類極為龐雜。清華求學時代他集中鑽研學術思想史與科技史,自美返國後,受時局之影響,興趣轉向近代史與宋史之研究,是為以博通國史兼涉中西的「通史家」。張蔭麟不只鑽研史學,他寫作《中國史綱》,更樹立了通俗性通史寫作的楷模。 本書分為四個部分:輯一為「歷史通論」,其中談中國民族、談政治形態、談史學的過去與未來、談中西文化的差異;輯二為「文史考證」,收錄〈老子生後孔子百餘年之說質疑〉、〈秦婦吟之考證與校釋〉、〈明清之際西學輸入中國考略〉等篇章;輯三為「評論名家」,張氏論胡適、馮友蘭、梁漱溟等人的著作與理論;輯四為「史料譯文」,收錄張氏翻譯泰萊(W. F. Tyler)的〈甲午中日海戰見聞記〉、小泉八雲的〈甲午戰後在日見聞記〉兩篇。。

作者介紹 張蔭麟原著;蔡登山主編原著/張蔭麟(1905年-1942年)畢業於清華大學,為中國著名歷史學家,少年時期即發表〈老子生後孔子百餘年之說質疑〉,梁啟超稱讚其人為「天才」,受傅斯年所託撰寫《中國史綱》。先後於清華大學、浙江大學、西南聯合大學擔任教授,1942因腎炎病逝,年僅三十七。主編/蔡登山文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》、《楊翠喜‧聲色晚清》、《多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺》、《多少往事堪重數:百年歷史餘溫(1890-1990)》等十數本著作。

產品目錄 導讀: 以國史為志業——張蔭麟的史學與生平/林麗月 【輯一 歷史通論】 中國民族前途的兩大障礙物 說民族自虐狂 哲學與政治 從政治形態看世界前途 論中西文化的差異 論歷史學之過去與未來 論傳統歷史哲學 【輯二 文史考證】 老子生後孔子百餘年之說質疑 紀元 後兩世紀間我國第一位大科學家——張衡 秦婦吟之考證與校釋 明清之際西學輸入中國考略 龔自珍漢朝儒生行本事考 【輯三 評論名家】 評胡適《白話文學史》上卷 評馮友蘭《中國哲學史》上卷 評馮友蘭《中國哲學史》下卷 梁漱溟先生的鄉治論 【輯四 史料譯文】 甲午中日海戰見聞記/泰萊(W. F. Tyler) 甲午戰後在日見聞記/小泉八雲

| 書名 / | 張蔭麟說文史 |

|---|---|

| 作者 / | 張蔭麟; 蔡登山 主編 |

| 簡介 / | 張蔭麟說文史:「天才英發,年力方富,又博通中西文哲諸科,學既博洽,而復關懷時事,不甘僅僅為記注考訂而已。然則中國新史學之大業,殆將於張君之身完成之。」──錢穆評 |

| 出版社 / | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| ISBN13 / | 9786267128039 |

| ISBN10 / | 6267128032 |

| EAN / | 9786267128039 |

| 誠品26碼 / | 2682163403003 |

| 頁數 / | 326 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21X1.7CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 446 |

自序 : !

導讀 : 導讀:以國史為志業——張蔭麟的史學與生平/林麗月

張蔭麟是近百年來罕見的史學奇才,也是我國「新史學」發展史上一顆耀目的明星。可惜英年早逝,民國三十一年張氏去世時,只有三十七歲。但他留下的歷史論著,已逾百萬言,治史範園廣及上古史、宋史、近代史、科技史、學術思想史、史學方法論。張氏的好友王煥鑣說他初進清華,就是一個「嗜書若餓渴,於學無不窺」的青年,吳晗曾說他「天分特別高,聰明、早熟」,可見他的用功與聰穎,均有過人之處。勤學的天才,加上動盪的時代,就這樣譜成了一首短暫而豐富的生命之歌。

從清華到美西

張蔭麟是廣東東莞縣石龍鎮人,清光緒三十一年(一九○五)生。自幼喪母,而家境小康,藏書頗富,父親督課甚嚴,故其國學根柢早有淵源。民國十年,年十六,自廣東省立第二中學畢業。至張氏十八歲以前之其他事蹟,則因文獻失載,今已無從稽考。

民國十二年秋,蔭麟十八歲,考入清華學校中等科三年級。當時清華為矯正傳統讀書人文弱的積病,特別注重體育,規定體育不及格不能畢業,學生課餘到體育館運動因此逐漸蔚成風氣。用功的張蔭麟給人的第一印象卻是「一個清瘦而如饑似渴地在圖書館裡鑽研的青年」,對體育館則根本興趣缺缺。

清華求學期間,蔭麟先後受教於梁啟超、吳宓、陳寅恪、王國維、柳詒徵、朱希祖等碩學名儒,並與容庚往還密切,其中尤以得梁任公與吳雨僧二人薰陶與提攜者最多。

任公於民國十二年九月起,二度至清華講學,為期一年;十四年九月至十七年六月,三度講學於清華。蔭麟就在這段期間親炙於任公,開啟了他治史的興趣。民國十二年十月,張氏即在《學衡》雜誌上發表〈老子生後孔子百餘年之說質疑〉,批評梁啟超有關老子的考證,《學衡》的編者當時還以為他是清華的國學教授。翌年,又發表〈明清之際西學輸入中國考略〉一文於《清華學報》創刊號,考辨明萬曆中葉至乾隆中葉西學輸入之史蹟,任公得其文,譽為天才。至於張氏對文學的興趣則是吳宓所啟發,吳宓於民國十四年任清華研究院主任,開有「翻譯」課程,選課學生不多,張蔭麟是其中之一。蔭麟因吳氏的鼓勵,曾譯西洋詩作多首,刊於吳氏主編的《學衡》及《大公報》文學副刊。

不過,這段時期張氏的治學興趣已以史學為主,清華六載,張氏以弱冠之年勤讀勤寫,佳作迭出,經常發表文章於《學衡》、《清華學報》、《燕京學報》、《東方雜誌》等著名刊物。據張氏至交賀麟記,蔭麟於民國十五年夏喪父,此後數年間,生活費的主要來源是《東方雜誌》、《清華學報》、《大公報文學副刊》三處的稿費。可見此時蔭麟頻有著作發表於吳宓主編的刊物,應與吳氏的提攜幫助有關,但張氏著作如無超越同儕之處,亦斷無此等際遇。

民國十八年夏,張氏自清華研究院畢業。同年秋天,負笈新大陸,就讀美西的史丹福大學(Stanford University),專攻西洋哲學。留美四年期間,除致力於數理邏輯之鑽研外,又廣涉社會科學。張氏自述其治哲學與社會學的目的在「從哲學冀得超放之博觀與方法之自覺,從社會學明人事之理法」,俾為史學工作奠定基礎,西洋哲學並非他的志業所在。民國二十一年夏,張氏以〈杜威摩耳二人倫理學之比較〉論文獲碩士學位。翌年秋天,張氏結束其留學生涯,由美西到美東遊覽一週,繼往歐陸,遊歷英、法各國,再從南歐乘船東歸,於民國二十三年春返抵國門。

從北平到遵義

張氏回國後,受聘清華大學專任講師,在歷史與哲學兩系開課,並在北大兼授一門歷史哲學。時清華歷史系由蔣廷黻主持,名家雲集,計有雷海宗、陳寅恪、姚從吾、邵循正、吳晗、蕭一山等人,蔭麟似因此未有機會開授任何專史,只擔任普通歷史課程。

二十三年春夏聞,蔭麟與錢穆相識,當時二人已「共有志為通史之學」。不久,吳晗、湯象龍、梁方仲、谷霽光、朱慶永、夏鼐、孫毓棠、劉雋、羅玉東、羅爾綱等十人在北平組織「史學研究會」,後來蔭麟與楊紹震、何維凝等人也陸續加入。「史學研究會」以史會友,曾經主編天津《益世報》史學副刊、南京《中央日報》史學副刊,以及中央研究院社會科學研究所出版的《中國社會經濟史集刊》,在北平史學界相當活躍。

二十四年四月初,蔭麟與相戀多年的倫慧珠女士結婚。翌年,應國防設計委員會之聘,編寫各級學校歷史教科書,辭去清華教職;但張氏仍住清華教員住宅區,一面可利用清華圖書館,一面仍與清華學生時有接觸。

民國二十六年蘆溝橋事變起,華北動盪,蔭麟隻身脫險南下,應國立浙江大學之聘,於天目山禪源寺講學。後因浙大幾度播遷,一度返回故鄉東莞。二十七年夏,張氏抵昆明,開始在西南聯大任教。這學期期末,張氏忽獲政治部長陳誠電報,邀他前往重慶,表示願「敬聆教言」。張氏因這段「奇遇」,幾乎步入政壇,可以算是張氏「純學者」生涯中一段特殊的插曲。

張氏之被電邀赴渝,據賀麟稱,起於一段有趣的文字因緣。張氏在北平時,曾以「素癡」為筆名,在《大公報》世界思潮副刊上發表了一篇〈戴東原乩語選錄〉,內有批評政府並譏刺汪精衛的文字。當時張少武(厲生)主持北平的黨務工作,注意到「素癡」此文,並用黨部名義,致函《大公報》警告作者。但另一方面,張少武又深覺此文作者很有才氣,因此經常向人打聽「素癡」為何人。後來張少武任政治部副部長,探知「素癡」的真實姓名及其所在後,便向部長陳誠推薦,因而有蔭麟被邀赴渝的一幕。

蔭麟應約抵重慶後,陳誠曾邀他長談一次,並介紹他見一些政府官員。蔣委員長也曾召見一次。最初張氏頗為興奮,以為從此或有從政報國的機會。他在重慶政治部住了幾個月,曾寫了一兩種宣傳冊子,編輯一冊愛國詩歌選。並向陳誠上了一個意見書,陳述宣傳主義之道,強調要使宣傳有效,必須力求改善民眾的生活,人民生活倘得政府實惠,則自然容易接受主義的宣傳。

張氏這段受邀赴渝的傳奇,結局卻是出仕未成。二十八年夏天,蔭麟自行求去,離開重慶,回到昆明,繼續在西南聯大任教。數月後,張氏遭遇家庭波折,其妻攜同兒女拂袖而去,張氏為此極為消沉。二十九年,浙大遷往貴州遵義,張氏因想變換環境,於是應聘前往。

蔭麟抵遵義後,在浙大史地系初授中國上古史、歷史研究法,繼又開宋史、唐史、魏晉南北朝史,其中影響最大的是宋史,浙大研究宋史蔚為風氣,即由張氏開創之。

民國三十年春間,蔭麟與舊識張其昀在遵義發起組織學社,創辦刊物,以思想建設寄學人報國之志。是年八月,《思想與時代》月刊創刊號正式出版。蔭麟為主要編輯之一,甄選稿件不辭勞怨,堅持樹立嚴格標準,甚至浙大同事的來稿,亦不假情面,予以退稿,雖因此得罪不少友好,但對《思想與時代》月刊的奠基,確實貢獻良多。

三十一年七月,張氏因罹患慢性腎臟炎,停止授課。病中仍著述不輟,九月,撰〈中國史綱再版自序〉,並作增刪與校改;十月初,尚於病榻口授〈師儒與商賈〉一文,由弟子徐規筆錄。中旬,張氏病情惡化,群醫束手,終於十月二十四日逝世,結束他僅僅三十七載的人生旅程。

史才與史學

張蔭麟的治學範圍極廣,不僅涵蓋文學、史學、哲學三界,而且詞章、義理、考據無所不長。就史學一門言,張氏的史著種類亦極龐雜,論時代,從上古、中古到近代,無所不有;論門類,從科技史、思想史、文學史到社會史,無一不涉。其治史歷程凡數變:大抵清華求學時代,興趣集中於學術思想史與科技史;自美返國後,受時局之影響,興趣轉向近代史與宋史之研究;抗戰期間,益有感於外族侵凌,國難當前,遂集中全力於宋史之鑽研,張氏在斷代史方面即以宋史成就最大。雖然近人因此批評張氏史學興趣雜亂,史著良莠不齊,實則此點適足反映張氏才學之博洽。錢穆嘗以「新史學之大業」期許張氏,謂:「張君天才英發,年力方富,又博通中西文哲諸科。學既博洽,而復關懷時事,不甘僅僅為記注考訂而止。然則中國新史學之大業,殆將於張君之身完成之。」

張氏的史學成就,實不在以某一斷代或某一門類之「專家」貢獻於史界,而在以博通國史兼涉中西的「通史家」盡瘁於新史學。

張氏在就讀清華高等科時,即有「史學既是科學也是藝術」之說。他說由於歷史所表現者為真境,故其資料必有待於科學的搜集與整理。然僅有資料,雖極精確,亦不成史,即使經過科學的綜合,亦不成史。這是因為「感情、生命、神彩,有待於直觀的認取,與藝術的表現」,所以,理想的歷史須具備「正確充備之資料」與「忠實之藝術的表現」兩個條件。這個觀點在當年確是超越時人的卓見。張氏寫史講究修辭鍊句,極重文字的藝術表現,他的摯友賀麟說他要求自己的文章字斟句酌,條理謹嚴,無浮詞廢話,純粹是「樸素的學術文字」,但又要保持一些文學風味,於組織結構上用一番文學匠心。因此張氏的史文多靈動而富神彩,為他的「史學既是科學也是藝術」做了很好的註腳。

許冠三在《史學與史學方法》一書中,曾推崇張蔭麟為近代中國史學方法論的前驅,是這個史學領域的「第一個拓荒者」。張氏對近代中國史學的最大貢獻確實在此。其方法論中,又以論史料之限制及改善之方法最見突出。張氏對歷史資料作深刻反省後,提出三個理論性問題:一、過去歷史資料所受之限制何在?二、此等限制在將來有打破或減輕之可能否?三、如何控制將來之資料,以打破或減輕此等限制,使將來之歷史漸臻理想之域?根據他的考察,過去史料所受的限制有「絕對」與「相對」兩大類,絕對限制有十一類:(一)觀察範圍之限制;(二)觀察人之限制;(三)觀察地位之限制;(四)觀察時情形之限制;(五)知覺能力之限制;(六)記憶之限制;(七)記錄工具之限制;(八)觀察者道德之限制;(九)證據數量之限制;(十)傳訛;(十一)亡佚。相對限制有四類:(一)緣絕對限制而生之謬誤未經發覺者;(二)偽書及偽器之未經發覺者;(三)史料本不誤因史家判斷不精而致誤,或史料原誤因而加誤,但未經發覺者;(四)受知識水平限制之歷史解釋。

張氏對史料問題的分析,不同於胡適、顧頡剛、傅斯年等專務方法之改進與材料之發掘,而是從認識論出發,以省察史料限制與「科學的史學」之關係。張氏以為,欲求將來的歷史成為科學,必須培養「歷史訪員」,訓練他們各依科學方法觀察記錄現在人類活動之一部分,俾為未來史家提供最少限制最大數量的原始材料。此種「歷史訪員」,須有精細之分工,各於其所負責觀察之部分,須有專門的訓練。而歷史訪員制之實施,亟待社會之同情與贊助,因此張氏進一步呼籲,普及歷史教育,使忠信於後世,成為公共之意識,人人皆有以信史傳後之責任感。張氏這個以歷史訪員制減輕史料限制的構想,雖然稍嫌樂觀,但確是張氏獨特的創見,也顯示他對史料問題有超越時賢的深刻反省。

在歷史解釋的層面,張蔭麟的分析亦頗有建樹。張氏於民國二十二年發表的〈傳統歷史哲學的總決算〉一文中,一方面就目的史觀、循環史觀、辨證法史觀、演化史觀,以及文化變遷的因果律一一加以批判,另一方面,也提出一個自認「比較完滿的歷史觀」,即他的綜合史觀。他認為各種所謂「歷史法則」皆可為考察人類部分活動之「導引的觀念,試探的工具」,但皆不可為「範納一切史象的模型」;而從文化變遷的因果關係看,人生理想、生產工具、經濟制度和氣候的突變、「大人物」的出現,都可以導致重大的文化變遷,然而這些因素中的任何一項,皆非文化變遷的充足條件,甚至不是必要條件。他強調「特殊的因果事情」可就實例本身獨立證明,不必藉助於「與此特殊因果事情相當之因果律」,顯見他是反對以「通則」用於歷史解釋的,而比諸梁啟超的因緣果報解析,張氏的理論則又深入許多。

張蔭麟另一傑出的貢獻是樹立了通俗性通史寫作的楷模。張氏自美歸國後二年,即著手進行《中國史綱》之撰述,原擬為高中國史之教本,初稿曾於《大公報》發表一部分,其上古史之部經改訂後,於民國三十年三月由浙大史地教育研究室出版。張氏著作中,亦以這一部「未完成的中國通史」最受史界矚目。

張氏對於通史撰述的取材原則,提出了兩個重要理論:一是選擇史事的四個標準;一是統貫史事的四個範疇。前者即張氏強調的「筆削」的標準,他認為「最能按照史事之重要的程度以為詳略的通史,就是選材最合當的通史」。張氏檢討了判別史事重要程度的五種不同的標準:新異性、實效、文化價值、訓誨功用、現狀淵源,其中「訓誨功用的標準」,張氏主張基於學術分工的需要,在通史撰述中必須放棄。配合上述四種「筆削」標準的應用,張蔭麟又指出,寫通史須把各時代各方面重要的變動事實系統化,史家統貫史實的方法應重「因果」與「發展」兩個範疇,而發展的範疇又包含定向的發展、演化的發展、矛盾的發展三個範疇。張氏認為以上四個範疇應兼用無遺,才能將歷史中「認識上的偶然」儘量減少。

張氏的《通史撰述方法論》言簡意賅,語語中的,論者以為與何炳松《通史新義》的冗長寡要恰成兩極對比,迄今仍備受學界推崇。唯方豪曾據張氏〈通史原理自序〉稱,上述通史取材理論係譯自西方學者之成說,並非張氏之創見,則張氏在《通史撰述方法論》方面,似僅有譯介之功;唯因張氏〈通史原理自序〉一文未見傳世,此事真相已難究詰。

不過就通史著作的成績言,張氏《中國上古史綱》取材博贍,剪裁合度,文字優美簡練,條理清理易讀,實足以當通俗性通史寫作之楷模;陳夢家稱之為當時所見歷史教科書之最佳者,洵非過譽。張氏是民國以來少數兼具才、學、識三長的史家,前述《通史方法論》是否為張氏創見的學術公案,實無損於其整體史學成就之評價。

性情與生活

張蔭麟是一個天才,他的師長朋友似無人否認。張氏摯友謝幼偉說,天才的性格,自與常人不同。從一般人的觀點來看,張氏是有些古怪,有些不近人情的。張蔭麟性較內向孤僻,平素不喜多言,極怕俗世應酬;但酷好深思,喜與友好縱談當世利病,每有批評必直言無諱,不怕得罪人,他的時論文章均極剴切率直,至有報章不敢流布而身後始見刊行者。日常生活習性尤異常人,在衣食住行四件大事上,張氏注意的似乎只有「食」這一門,尤其到遵義後,平日消費,除了買書,大部分都用於吃。他對吃不但講究,而且食量驚人,據謝幼偉說,一隻清燉雞,他一人可獨自吃完,水果可以一次吃下兩三斤。至於衣著的精緻、居所的整潔,則一概不顧,甚至不喜沐浴,至多一個月才到浴室洗一次身,又經常徹夜讀書工作,作息極不規律。他的生活,除了讀書撰述,幾乎沒有一點休閒娛樂的喜好,他討厭運動,不愛音樂,從來不去看戲,也不看小說,他病中排遣寂寥的方式竟是讀哲學書,理由是他看哲學書就等於常人看小說。這些習性,固然是張氏好友所說「天才」的古怪與不近人情處,卻也是他的固執與率性純真處。

張氏家庭生活不美滿,據其好友的解釋,似也與他天才的率直性格有關。張氏在獨居昆明期間,曾與一位相識十多年的小姐發生戀情;二十八年秋間,其妻倫女士才帶了一子一女自廣州到昆明相聚。亂世夫妻,久別重逢,不但未得團圓的歡樂,婚姻危機反已隱伏其間,最後竟以爭吵、仳離收場。謝幼偉說,天才是情感和理智衝突最烈的一種人,張氏不但理智特別發達,感情也特別豐富。這段戀愛與婚姻的波折對張氏的打擊很大,使他的精神陷入時日頗長的抑鬱中。

嗜書若渴的張蔭麟,不只是一個才學俱優的傑出史家,更是一個關懷時事、直言不避的熱情書生。他質直孤僻的個性、略嫌古怪的生活習慣,以及充滿曲折的感情生活,在他留下的百萬餘言史學論著之外,流盪出一個史學天才的短暫生命最真實動人的旋律,至今猶引人低迴不已。

註: 本文有關張氏生平與史學之介紹,主要根據《張蔭麟文集》中所收相關文獻,並參考黎華趙〈張蔭麟研究—生平、著述及其史學〉(師大歷史研究所碩士論文,民國七十年六月)一文略加整理。限於體例,無法於文中一一加註,非敢掠美也。特此說明。

編者案: 林麗月教授此文原刊於一九八九年二月號《歷史月刊》第十三期,今徵得林教授同意為本書之導讀,特此致謝

內文 : 中國民族前途的兩大障礙物

桃應問(孟子)曰:舜為天子,皐陶為士,瞽瞍殺人,則如之何?

孟子曰:執之而已矣。

然則舜不禁與?

曰:夫舜惡得而禁之?夫有所受之也。

然則舜如之何?

曰:舜視棄天下,猶棄敝屣也;竊負而逃,遵海濱而處,終身訢然,樂而忘天下。

右一段想像的故事,故白屋詩人吳芳吉(碧柳)先生曾打算用為他所擬作(不幸未動筆而死)一篇代表中國文明的史詩的開端。白屋詩人是對的。他因為浸淫於「詩禮」太深,在不自覺中已攫住了中國民族精神(不管為好為壞)的一個重要原素。

我每逢諷讀《孟子》這一章便聯想起去年先後吸引我注意的兩宗事情,都是包涵有些悲劇成分的。

一宗是一個美國婦人的悲劇,發生在離我所居不遠的一個美國大城市。她為了很複雜的原因,把兩個女同伴殺死,碎屍十數段,藏於皮箱,存入車站的行李室。經過很戲劇式的手續,她終於被安置在監獄裡,但她的供詞很閃爍。她的父親,一個平常的教士,老遠地跑去探望她,最後勸她道:「你照實說罷!法律是你的朋友,不是你的仇讐」。

另一宗事情,卻遠沒有這樣動聽,值不得上報紙的。那是一位留美學政治的某甲的小小悲劇。不,嚴格地,應當說是他父親某乙的悲劇。某乙是一個縣裡的紳士,因為縱匪而被拘在縣獄裡。縣長恰巧是我一位同學某丙的叔父,而某丙和某甲相好,於是某丙便接到一封轉託求情的信,訴諸於父子之情,訴諸於故舊之情。

時賢喜歡作中西文化的比較。我想,再沒有兩宗具體的事情,可以更簡約地例示中西文化的差別的了。

在這裡我並沒有表示絲毫對於某甲個人的非難。照中國舊道德的標準,他的行為是完全對的。他的人生哲學,就是堯以傳之於舜,舜以傳之於禹湯,禹湯以傳之於文王周公,文王周公以傳之於孔孟,如是一直傳到他的。

回到桃應和孟子所擬想的故事,這裡涉及社會組織的兩個基本重要的問題:(一)法律與道德的關係,(二)個人的價值與地位。

孟子總算是受過法家的影響的了。所以他竟違反了仲尼譏晉趙鞅鑄刑鼎(見《左傳》昭二十九年)的精神,而有「徒善不足以為政」的論調。在那個擬設裡,他不使皐陶枉法,也不使舜毀法,總算想了一個法律和私情兼顧的辦法。但他畢竟把孝德擱在法律之上。須知「竊負而逃」,也是犯法的行為啊!可惜桃應沒有問下去。舜把瞽瞍「竊負而逃」了,皐陶應否再追究?倘然他知道了舜和瞽瞍的下落,應否去捉拿他們?若不去捉拿,他還是枉法。若竟捉拿了,他應當怎樣處置?而舜又應營怎樣對付?這些問題,我從初讀這章書起,一直問到現在。

但就一點而論,孟子的意見是很明顯的,違反國家法律的「道德」可以與它所違反的法律同時有存在的價值。換句話說,有些違反法律的行為是道德的,必要的,雖然我們沒有取消它們所違反的法律的理由。這一個「雖然」十分重要,在另一觀點之下,我們也可以說,有些違反法律的行為是道德的;惟如此,則它們所違反的法律本身是不道德的,應當取消的。這一種主張雖承認理想的道德可與現實的法律衝突,但並不承認理想的道德可與理想的法律有什麼衝突。但孟子不見得主張「非救衛而殺人為有罪」和「劫獄或竊囚為有罪」的法律,應當取消,或應當受犯罪者的爵位或關係的限制。而他要使舜去竊囚,可見在他的道德哲學裡,理想的道德和理想的法律是可有衝突的。換句話說,照他的意見,有些違反合理的(不應當取消的)法律的行為是道德的。

不過,那些行為才有這樣的資格呢?在上引的一章書裡,孟子所涉及的是為著父親的行為。但是僅只這些行為呢?抑或還有別些行為呢?為著兄或弟的行為怎樣?為著夫或婦的行為怎樣?為著其他親戚(如妻舅,妾舅等類)的行為怎樣?為著朋友行為怎樣?這一層孟子卻始終沒有說到。

但在二千多年來中國士大夫所最喜歡講的「春秋大義」裡,對於這些疑問,卻有稍為含糊的答覆。那是:

(一)為尊者諱,

(二)為親者諱,

(三)為賢者諱。

這就是說,為著這三種人,法律(甚至「名教」)得將就這;為著這三種人,我們有時不妨犯法,而且必要犯法;不然,便是不道德的。在這個品字式盛行的時代,我提議替這條重要非常的「春秋大義」起個專名。叫做「三諱主義」。

我說,三諱主義有點含糊。自然「尊」字含糊最少。用春秋時代的話來說,天子和諸侯自然是至尊,卿大夫也很尊;所以,「刑不上大夫」。用現在的話來說呢,尊不尊的界限就不易劃分。但縣長以下似乎不算很尊,所以時常成為彈劾的對象。縣長以上就難說了。「親」字很含糊,到底要親到什麼程度呢?「賢」字更含糊,怎樣才算是賢呢?又要賢到什麼程度呢?還有,為著他們的什麼而諱呢?生命麼?財產麼?尊榮麼?安樂麼?抑或兼之?這些,無論在什麼時代,都是要等名流們和武裝同志們去解釋的。三諱主義的含糊,就是三諱主義的力量。

是的,三諱主義是很有力量的,一直到現在,為什麼一個濫殺無辜的省政府主席可以千劾萬劾而安然無事?因為他是尊,也許加上「賢」。為什麼一個包煙土被正式發覺的人可以安然做大官?因為他是賢。為什麼一個失土的逃將不能懲罰?因為懲罰他便間接直接牽涉到許多尊、親、而又「賢」的人。這類的例讓讀者自己去增益罷!支配現在中國政治的最大勢力,可說是三諱主義!

三諱主義是法律的最大讐敵。他在自覺或不自覺間給予違反法律的行為以「道德的支撐」(Moral support)和精神的慰安。它弄到今日中國「上無道揆,下無法守」,它弄到不拘什麼主義一到中國人手,便成為有害的招牌!它弄到稍為廣大一點的組織對於中國人為不可能!沒有法律的尊嚴,不會有公平的賞罰。沒有公平的賞罰,不會有廉潔的官吏,不會有能戰的軍隊。而廉潔的官吏和能戰的軍隊乃是國家生存的鬥爭中必要的工具。三諱主義是法律的尊嚴的摧毀者,所以在今日中國生存的鬥爭中第一需要的心理改革是打倒三諱主義!我們今日所需要的口號不是「黨權高於一切」而是「法律高於一切」!便是黨權高於一切的大前提也在黨的法律高於一切。不然,黨權靠什麼去維持?

林語堂先生是值得贊美的,他一切的嬉笑怒罵中包涵著一個極嚴重的提議。他有一句名語:「半部韓非治天下。」這的確是今日中國對症的藥。我不是說應用「半部《韓非》」便足以「治天下」,但至少非於「半部《論語》」之外加上「半部《韓非》」,決不足以「治天下」。我們絕對不能容許再有超法律的道德。我們要使「舜」聽「皐陶」把「瞽瞍」行刑,至多使舜當「瞽瞍」臨刑的時候多流一些眼淚!黑格爾全部哲學的最後結晶,就是把道德和法律合一。

我們且不必遠徵西洋文明。我國歷史上凡能起衰救弊存弱扶危的大政治家,像齊管夷吾、鄭子產、蜀諸葛武侯、明張江陵,以至晚清的曾左,莫不是靠「執法不阿」,靠「信賞必罰綜覈名實」的。而這與三諱主義的精神是勢不兩立的,尤其是當法律和社會思想已不承認有階級的分別的時候。

三諱主義在今日中國已沒有多少經濟或政治組織上的根據。我們去打倒三諱主義時所要對付的大體上是一種心理的惰性。它似乎是一種E. B. Tylor所謂「文化的殘遺」(Cultural survival),一種W. F. Oglurn所謂「文化的滯落」(Cultural Lag);一種「貴族—農奴」式的宗法社會的產物。其中「為親」的一「諱」也許有一些社會組織背景,那是下文所要討論的大家庭制。

我在上文曾說,桃應一章涉及兩個重要的問題。其一、法律與道德的關係,上文已經交代過。其二、便是本篇所要考慮的,個人在社會中的地位與價值。

在那章書裡,孟子簡直把個人當作他的直系第一代尊親的生活的工具。為著父親的安全,甚至法律所不容許的安全,個人得犧牲一切,甚至他的帝位。為什麼要如此?從歷史上說,這顯然是父權的宗法社會的道德,孟子受了傳統觀念的支配而不自知。而經過了儒家的手,這觀念的威權益形鞏固。(讀者不要誤會,儒家學說有其短處,也有其長處。此文只箴其短處立論。)「以孝治天下」「百行孝為先」的訓條很顯明的統制了三千年的中國歷史。自然,在理論上,孝的涵義是饒有伸縮性的,如「戰陣無勇非孝」之類。但事實上從父權的至高無上,而擴張到家族利益的至高無上,從個人之對直系尊親的工具性,而擴張到一個人對於家族的工具性,使個人在在以「身家性命」為大前提,那是無人得而否認的歷史現象。自然,我們歷史上也有過「大義滅親」的事,但那是數世紀而一遇的曠典。

儒家之擁護「家族中心」的道德也有其理論上的根由。那就是孟子所說的,「君子篤於親,則民興於仁」,容或有之。而篤於親的人不見得就興於仁。張宗昌便是一個很明顯的例子,(但有許多人因此而稱贊他)!稍為留心觀察世事的人,當知這決不是一個例外。現代社會心理學上有一條可立的定律:對於一個團體的專心可使這個團體的分子對於別個團體的同情之擴張成為不可能。當國步艱難,軍事緊張的時候,綰兵符的將領還要同故鄉省親—這種現象,非有「百行孝為先」和「以孝治天下」的道德觀念是不容易解釋的。

曹孟德到底是一個看透了世情的奸雄。他在建安二十二年的求「賢」詔裡說道,「……吳起貪將,殺妻自信;散金求官,母死不歸。然在魏,秦人不敢東向;在楚,則三晉不敢南謀。……若文俗之吏,高才異質;或堪為將守,負污辱之名,見笑之行;或不仁不孝,而有治國用兵之術,其各舉所知,勿有所遺。」這只是上說一條社會心理學的原則的反面應用。在習聞了傳統的錯誤社會心理學的人,豈不會疑問:「不能孝的人怎能忠?」

讀者千萬不要誤會以我又在提倡討父仇的謬說,那絕對不是。我只要指出:父權中心或家族中心的道德,是無益而有損於國族的團結。在中國生存鬥爭當中,我們應當趕快捨棄家族中心的道德而代以國族中心的道德。它是中國民族前途的第二個心理的大障礙物,我們非打倒它不可!我並不是說,人們不應當孝,但至少在中國現狀之下,只能孝到不與國族的利益衝突的程度。我也不是說人們不應當愛家族(篤親),但只能愛到不與國族利益衝突的程度。過此以往的要求,便是亡國的道德!

我們今後若想教孝的話,要教那「犯法辱親非孝」的孝,「戰陣無勇非孝」的孝;而不要教那為親蔑義的孝,那使得父親犯法兒子要偷監的孝。但過去中國人所以為百行先的孝,事實上只後一種孝。這種孝無形中給予了舞文玩法和臨陣退縮的行為以「道德的支撐」和精神的安慰。

家族中心的道德觀,在今日中國,有其社會的背景,那便是大家庭制度。家族中,則對於其分子,尤其是有力的分子要求多。一個人對家族責任愈多,則其貢獻於國族,貢獻於文化的機會愈少。一個人念及家族的時候愈多,則其念及國家的時候愈少。柏拉圖在其「大公國」(不當譯作理想國或共和國)裡所以主張廢黜「守護者」(包括官吏和將士)的家庭組織的理由即在此。

大家庭制度的存在足以形成家族中心的道德觀,而家族中心的道德觀的形成又足以鞏固大家庭制度。故此二者可說是互為因果的。

父權中心的孝,也有其大家庭制度的根據。家族愈大,則家長在其有工作能力時負擔愈重,而其自為沒有工作能力時的設備愈難。故此中國有「養兒防老」的一語。一個兒子而成了父母「防老」的工具,從少至大,以此為典型,以養以教,則其此後的人生觀如自淑而淑世的機會也就可想而知。大家庭制度確是國家主義的勁敵。「家庭的組織決定一個社會的性質。」Le Play一派社會學是很值得研究中國問題的人特別注意的。

在中國的生存鬥爭中要採用柏拉圖的辦法自然是不可能,且非必要。只看我們有沒有法子去變大家庭的制度為小家庭的制度?於此,我覺得有兩點很明顯:

第一、要使這種變遷在短時期(說五年、十年罷)內普遍全國或其大部分是不可能的,因為大家庭制度在今日中國有其經濟背景。

第二、靠心理的改造,在短時期內,使一部分人,尤其是有受中等以上教育機會的人;放棄家庭中心的道德觀,和大家庭的制度—那是可能的,而這些人應當是將來的生存鬥爭國族中領導的人物。

在解說這兩點之前,讓我在別的同類的問題上舉個例子。我想,凡稍為研究社會變遷史的人,都知道:男女平等的道德和法律的普及是有其經濟條件的;工業化和都市化。我國未曾具有這些條件,都因為外來思想的影響,已採用了大致上以男女平等為原則的法律條文,其結果,大部分人民現在不知道這種法律條文的存在,更不用說去利用它、而知道利用新法律的是都市中或都市附近比較有知識的人或和比較有智識的人接近的人。

推之,小家庭制度和國族中心的道德觀,在短時期中靠教育和宣傳的方法去推行,所得結果常不過爾爾。但若能爾爾,於國族生存的鬥爭當中已裨益不少。

我上文說,大家庭制度在今日的中國有其經濟的背景。那背景是什麼?我想在一個可耕的土地不能滿足能耕的人的發展的小農國裡,大家庭制度似乎有存在的需要。為什麼呢?比如一個農人遺下三十畝田和一所房子給他三個兒子,一個老婆,假定那三個兒子都是習於耕種(這是很自然的)而不容易得到或租到新的田土。在這種情形之下,他們若共耕,同居,同炊,共養老母,並於農隙找些散工彌補,還可勉強支持。若個人分家立業起來,這四口子只好吃西北風了!當他們父親生時的情形也是如此。推之於小規模的家庭工商業,理亦如是。若我這般假說不錯,那麼,在這種經濟制度未改變之前,大家庭制度之建立打破和國族中心的道德之普遍地建立似乎是不可能的。我們稍觀西洋近世史,便知國族主義的國家的建立和工業化都市化相為因緣。而經濟制度的改變是不能欲速的。

在中國民族生存的鬥爭當中,我們要在短時期內把這兩大障礙(三諱主義,和家族中心道德觀)減輕,只能藉賴心理改造,施於國內較易移轉的分子,有受教育機會的分子。而且心理改革也是消滅那兩種障礙的必要條件。否認心理改造的效力的人,應當同時主張廢除一切人為的教育。然而有人能化道樣主張嗎?我也不是說,我們可以靠輿論和教育使現在操著大小政治權的一代人立即洗心革面。當我寫這篇文章時,我的眼睛是望著將來的。我唯一的信賴是曾滌生這幾句話所指出的真理:

風俗之厚薄奚繫乎?繫乎一二人心之所嚮而已。民之生,庸弱者戢戢皆是也。有一二賢且智者,則眾人君之而受命焉。此一二人者之心向義,則眾人與之赴義……眾人所趨,勢之所歸,雖有大力莫之敢逆。……世教既衰,所謂一二者不盡在位。彼其心之所嚮,不能不騰為口說而播為聲氣,而眾人者,勢不能不聽命而蒸為習尚。於是乎徒黨蔚起,而一時之人才出焉。

曾滌生也很明白,後一種影響只能靠積漸而不能收急效。所以他結尾只得說:

循是為之,數十年後,萬一有收其效乎?非逆觀已!

是的,我們惟有循著最有收效的可能性的途徑去「鞠躬盡瘁」。未來的實效誰能「逆睹」呢?

(《國聞週報》第十卷第廿六期民國二十二年七月)

最佳賣點 : ★張蔭麟論述集結成書,蔡登山主編點校!