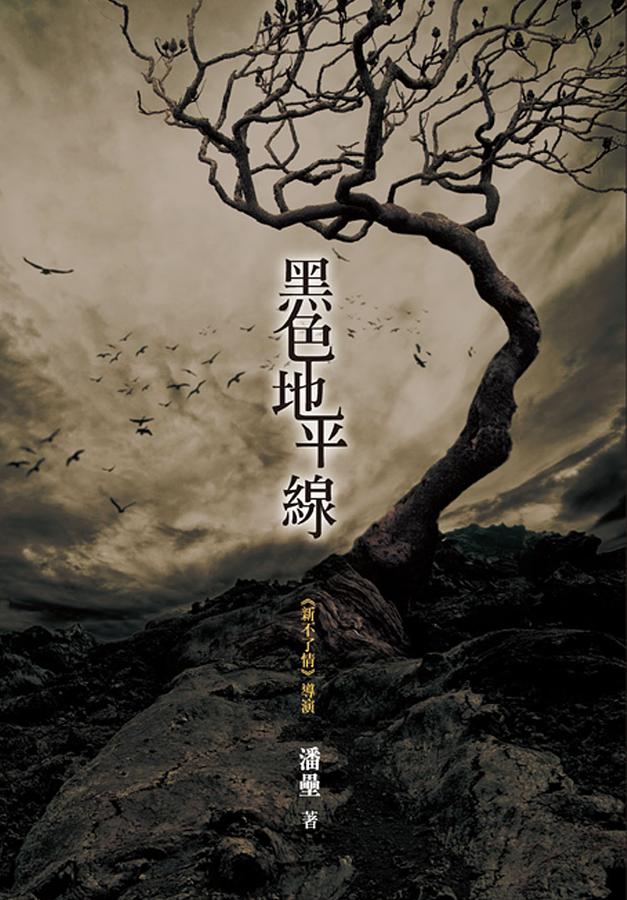

黑色地平線

| 作者 | 潘壘 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 黑色地平線:上魏,一個原本在抗戰勝利後休養生息、寧靜祥和的小鎮,卻因兩名先後返鄉的不速之客,將原本樂天知命的居民們,一步步推向國共內戰的地獄深淵。新四軍逃兵兼地 |

| 作者 | 潘壘 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 黑色地平線:上魏,一個原本在抗戰勝利後休養生息、寧靜祥和的小鎮,卻因兩名先後返鄉的不速之客,將原本樂天知命的居民們,一步步推向國共內戰的地獄深淵。新四軍逃兵兼地 |

內容簡介 上魏,一個原本在抗戰勝利後休養生息、寧靜祥和的小鎮,卻因兩名先後返鄉的不速之客,將原本樂天知命的居民們,一步步推向國共內戰的地獄深淵。新四軍逃兵兼地痞流氓馬必正,脅迫軟弱無能的劉餘慶鎮長,讓他擔任上魏的「自衛隊長」;馬必正不但私吞了上魏鎮民賴以為生,原屬包氏家族的煤礦山,還勾搭上風騷能幹的雜貨店主楊寡婦,狼狽為奸,互相利用;然而,楊寡婦心中卻還有個「他」──正直憨厚的礦工青年領袖趙樂生。當劉鎮長的兒子劉大貴也從兵敗如山倒的國軍部隊「開小差」逃回上魏,並與青梅竹馬──包家千金小蓮妹重逢相戀時,共產黨卻已「解放」了上魏,而馬必正此時卻又搖身一變成了「人民政府」的「村長」;於是,一連串的悲劇就此展開……潘壘以犀利生動的筆法,刻劃一九四五至一九四九年間,世局動盪下的親情、愛情與人性衝突;令人感慨神州內陸黑鄉的憾事,難保不會在無言的山丘之島上歷史重演。《黑色地平線》不但是「反共文學」的經典之作,更是潘壘為未來的主人翁們寫下最發人省思的警世預言。

作者介紹 ■作者簡介潘壘一九二七年八月四日生於越南海防市。一九四九年來台,獨資創辦台灣光復後第一本文學雜誌──《寶島文藝》月刊。一九五二年起,全心投入小說創作,出版了《紅河三部曲》、《魔鬼樹》、《歸魂》、《狹谷》、《安平港》等二十三本暢銷著作,為台灣五○年代的文壇巨擘。其中多本著作被改編為電影登上大銀幕;長篇巨著《魔鬼樹》更在一九七二年被華視改編為連續劇,紅極一時。一九六○年代進入「中影製片部」編導組,自此投身電影界編寫劇本。一九六三年受邀進入香港「邵氏」,是邵氏四大文藝導演之一,更被譽為保守年代最勇於創新的作家導演。七○至八○年代已編導過四十三部電影,合作過的演員有唐寶雲、鄭佩佩、王羽、李烈、柯俊雄、張美瑤、龍君兒、胡燕妮、胡茵夢等港台兩地知名巨星演員。一九六二年以《一萬四千個證人》獲得第一屆金馬獎優等劇情片;同年再以《颱風》一片代表台灣參加「亞洲影展」,揚威海外;一九六四年以《情人石》代表台灣角逐奧斯卡最佳外語片,並獲入圍肯定。其他電影代表作還有《金色年代》、《蘭嶼之歌》、《毒玫瑰》、《落花時節》、《新不了情》、《紫貝殼》、《天下第一劍》等片。二○一四年財團法人國家電影資料館出版了《不枉此生──潘壘回憶錄》(左桂芳編著),訴說這位縱橫文壇、馳騁影壇的傳奇人物!潘壘身為作家兼導演,其創作的小說或電影,不論在哪個年代都堪稱跨時代的經典之作!

| 書名 / | 黑色地平線 |

|---|---|

| 作者 / | 潘壘 |

| 簡介 / | 黑色地平線:上魏,一個原本在抗戰勝利後休養生息、寧靜祥和的小鎮,卻因兩名先後返鄉的不速之客,將原本樂天知命的居民們,一步步推向國共內戰的地獄深淵。新四軍逃兵兼地 |

| 出版社 / | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| ISBN13 / | 9789865716189 |

| ISBN10 / | 9865716186 |

| EAN / | 9789865716189 |

| 誠品26碼 / | 2680917366000 |

| 頁數 / | 302 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X16CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 一

如果挑剔一點的話,像上魏這樣的地頭就不配叫做「鎮」,它只是一個比較像樣的村子而已。說起來,這句話一點也不過份;凡是到過上魏的人,都有這種感覺。

像一個見不得世面的鄉巴佬似的,它躲在一座矮矮的松坡後面,一條年久失修的公路,順著鐵道從它的身邊爬過,在那些翻了土的田地上頭,老是壓滿了灰沉沉的雲塊,這個見不得世面的鄉巴佬,就像是生怕有禍事臨頭似的,靜靜的窩在哪兒,給一排細長的白樺樹遮著。從鎮北頭到鎮南頭,只有一條―只有那麼一條彎彎曲曲的大街。就因為只有一條,所以連街的名字也給省了。鄉下人什麼都不怕,就怕記城裡的什麼街名;他們只要伸出那粗黑的手指,向那個方向指點指點就成了。

說起這條街,可真是又髒又窄,當中舖著兩路青石板,石板上全起了凹槽,那些手推的獨輪雞公車就順著那些凹槽,吱吱格格的走。有些時候想拐彎呀怎麼的,還得費些功夫才起得來。街兩傍,擠著兩排黑漆馬污的土屋,一家高,一家矮;雖然也雜著幾家瓦房,可是,越這樣就越發顯得別的那些房子破落。總之,上魏鎮小得蠻可憐的就是了。

要是撇開鎮外松坡前面的火車站,跟鎮背後的那座煤山,那麼上魏就沒有什麼值得可提的了。其實,除了貨車,和那種叫做「垃圾車」的三等慢車,快車是從來不會在這個小站上停下來的。要不是為了省城開出的早班車要讓軌,在這個地方設站就未免有點多餘了。至於背後的那座煤山,倒的確是個值得炫耀的地方。它離開鎮上約莫三四里路。那一帶的山地和旱田,都是龍頭拐包家的產業,所以上魏人都叫它做「包家屯」,或者就直直截截的叫「煤山」。不過在抗戰勝利以後,包家屯這個名字已經不太響亮了,理由麼?說不上。只是大家像是忌諱什麼似的,有點不耐煩叫就是了。

如果要想追究開發這座煤山的歷史,那麼連全鎮年紀最大的丁老秀才也有點摸不清頭,說到後來,他只好糊裡糊塗的推上一代。在這種時候,他總是捋捋那幾根乾茅草似的山羊鬍,搖搖手上那捍擦得雪亮的白銅水煙袋,然後又清清喉嚨,晃頭晃腦地說:

「唉……這個麼,唔,大概:大清朝―哦,對了,你們知道煤山口為啥叫龍頭拐吓?」。他有點賣弄地頓了頓,咂咂嘴,然後接著說:「龍頭拐者,真龍―咳,所謂真龍也者,天子之謂也…這年頭,是講啥民國,皇上也給―呃,那個囉!要不,也該放我丁某人個什麼官吓!」

後面的,那就用不著再聽了。

不過,有些人說;多少多少年以前,發過一次大水,水退之後就發現煤山;可是另一些人呢,就像是他親眼看見一樣,硬說煤山是一位茅山道士發現的……

關於這件事,你說你的,我說我的,那輩子也說不完。總之,每一個上魏人,都明白煤山跟他們是一種什麼關係。說開一點,那就是他們的祖先―幾乎都曾經在那漆黑的煤坑裡生活過,困苦勤儉地節省下幾個血汗錢,然後置些田產,再搬到鎮上來。當然,其中也有世世代代給埋在坑裡的。如他們所說:這些人都是「著鬼迷的」。要不然,怎麼會挖了幾十年,連棺材本兒也挖不出來。

就這樣;老的老,回鎮的回鎮,著鬼迷的著鬼迷―年紀輕的,一個跟著一個上煤山去。

「這是命!」他們老是愛說這句話。雖然他們不懂,可是他們相信,尤其是報應和輪廻;他們就憑著這種信仰活著。他們就這樣安安穩穩地走著祖先走過的路,就算有一天他們另開一條新路,也不過好像大街青石板上那些新起的凹槽一樣,永遠離不開那塊青石板,因為那塊青石板和他們都是永遠離不開上魏鎮;而上魏鎮,是永遠離不開這塊麻褐色土地的。

可是現在,年辰是變了,戰亂漸漸走進他們這種平凡沉靜的生活裡來。

於是,他們輕輕地嘆口氣。

「唉!這是那輩子作的孽吓!」