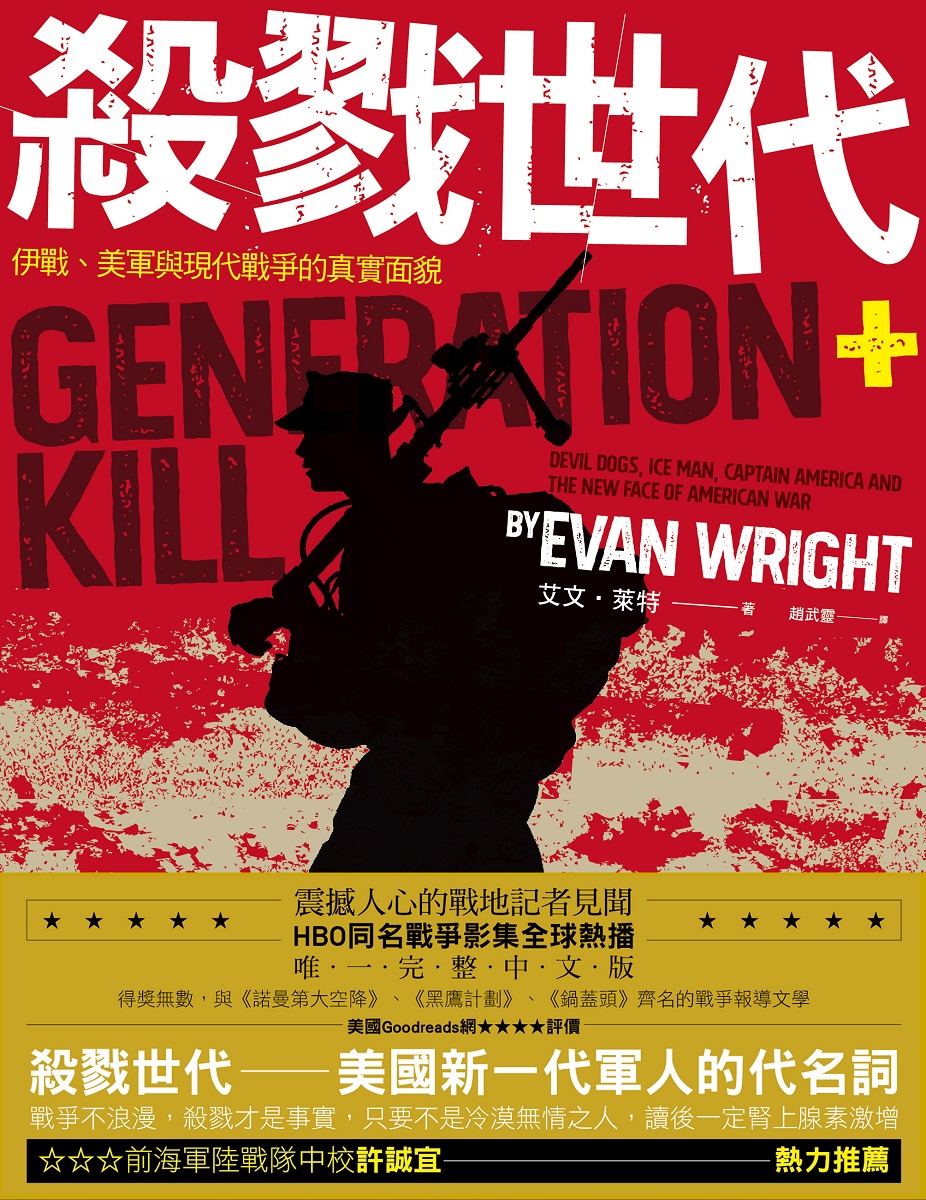

Generation Kill: Devil Dogs, Ice Man, Captain America, and the New Face of American War

| 作者 | Evan Wright |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 殺戮世代: 伊戰、美軍與現代戰爭的真實面貌:★震撼人心的戰地記者見聞☆☆只要不是冷漠無情之人,讀後一定腎上腺素激增★★美軍指揮官指定閱讀,一窺戰爭最真實的面貌☆☆ |

| 作者 | Evan Wright |

|---|---|

| 出版社 | 遠足文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 殺戮世代: 伊戰、美軍與現代戰爭的真實面貌:★震撼人心的戰地記者見聞☆☆只要不是冷漠無情之人,讀後一定腎上腺素激增★★美軍指揮官指定閱讀,一窺戰爭最真實的面貌☆☆ |

內容簡介 震撼人心的戰地記者見聞HBO同名戰爭影集全球熱播只要不是冷漠無情之人,讀後一定腎上腺素激增美軍指揮官指定閱讀,一窺戰爭最真實的面貌◎得獎無數,獲得各界肯定,拍成電視影集,影響層面更深遠。◎紀實寫作,以類似《黑鷹計劃》和《鍋蓋頭》的寫實手法,刻畫出一幅屬於年輕世代軍人的火爆畫面。◎不做修飾,毫不掩飾地把戰場與人性最真實的一面完全披露在讀者眼前。◎反思戰爭,從對伊拉克戰爭的省思,探究對人類造成的傷害、衝擊與混亂。這不是一部反映光輝英雄主義的作品,而是真實道出戰場上軍人的錯誤、弱點,以及揭露戰爭真相的報導文學。被譽為「關於伊拉克戰爭最好作品」的《殺戮世代》,混合了幽默、恐懼與粗俗元素,是關於這些不平凡的士兵,為勝利所付出的代價。作者在一場新型態式戰爭中觀察到那些不掩飾、未造假的殘酷現況的第一手記錄。《殺戮世代》是一部經典之作,在最具感染力和真實性的戰爭報導文學最高殿堂占有一席之地,是可與《諾曼第大空降》、《黑鷹計劃》和《鍋蓋頭》等作品齊名。軍隊是社會的縮影,親自隨軍到戰場採訪更是了解年輕人次文化的好機會。作者艾文‧萊特就是在這種情況下,走上了他的成為暢銷作家的冒險旅途。萊特歷經16場激烈的交火,卻始終留在戰場,大部分時候他乘坐的車子是全軍的最前頭。本書焦點是美國海軍陸戰隊最強悍的第一偵察營。陸戰隊不是一般的軍種,他們必須面對最嚴峻且可能致命的狀況,偵察營更是地表上最凶猛的戰士。在我們看似一切妥當安排的戰略行動底下,他們卻必須面對裝備不足、矛盾的指令,甚至是不斷改變的交戰守則和晦暗不明的作戰策略向敵前進。陸戰隊第一偵察營駕駛著防護力有限的悍馬車跨越伊拉克邊境,直奔世界文明的發源地——兩河流域,然後再孤軍轉戰伊拉克最前線。在連續30天的時間裡,這些驕傲、勇敢、意志堅強卻又小心謹慎的陸戰隊員,幾乎每天與火力強大的敵軍交戰,執行各種幾近於玩命的不可能任務。艾文‧萊特與這些陸戰隊員共同生活了兩個月,親眼目睹了激烈的戰鬥,從來沒有離開過這個衝鋒陷陣的車隊半步。作者看到了其他主流媒體所忽略的細節。這是一個沒有英雄的世代,這些以大眾流行文化與青少年次文化滋養長大的年輕世代,不曾像父執輩般歷經戰火的洗禮。反恐戰爭開打之後,國家號召他們,要他們成為自己世代的戰爭英雄。他們是第一批繼越戰之後,在沒有完整終戰規畫就投入戰爭的美國士兵。在準備好面對前線的生理、情緒和道德恐慌之前,他們就成為攻打伊拉克的前鋒,對付海珊軍隊最頑強的抵抗。他們殺人如打電動般的亢奮與刺激,所以被冠上「殺戮世代」的稱號!艾文‧萊特認為美國社會並不懂得什麼是戰爭,甚至對戰爭的理解是不成熟的。他取《殺戮世代》作為書名,就是為了反諷過去沉浸在湯姆‧布洛克在《最偉大的世代》(The Greatest Generation)所營造出來的戰爭浪漫氣息,並且表達出戰爭就是殺戮的事實。對於那些在嘻哈文化、網路情色、重金屬搖滾樂、電動遊戲、吸毒等等生活習慣與文化長大的年輕世代,比起在硫磺島上面對槍林彈雨威脅的前輩們,現在的美國軍人,殺人——對他們來說是輕而易舉的事情。從艾文‧萊特親眼所觀察,也點出了美國無法在這場戰爭中輕易脫身的種種前因。作者親歷戰場,對戰爭有更鮮明、更直接的印象。他看到士兵因戰爭的洗禮,對他們的道德、精神、情感,乃至於身體上的磨難與衝擊。他也看到平民遭受戰火的無辜波及,許多人還因此失去了性命。本書內容比許多來自前線片段式的報導更為深入,在作者觀察入微、生動描寫的寫作呈現下,更讓人有種身臨其境的感覺,那是一種強烈的真實感、巨大的衝擊和對軍旅生活令人驚嘆的感覺。本書的每一頁都散發出濃烈的戰爭氣息——不可預知的狀況、感官上的刺激、疲勞、恐懼以及無所不在的死亡。本書的重心是對伊拉克戰爭的省思,毫不掩飾的把美軍在伊拉克造成的傷害、衝擊、混亂,赤裸裸地呈現在讀者的眼前。

作者介紹 ■作者簡介艾文‧萊特(Evan Wright)美國《滾石》雜誌撰稿記者。1990年代後期,他專注於年輕人次文化的研究,內容包括極端環境主義者、光頭黨和聯誼會女孩。其作品特性在於深入主題的世界,詳細的報導與黑色的幽默。2003年美國進攻伊拉克期間,少數以隨軍戰地記者的身份,跟隨美國海軍陸戰隊衝鋒陷陣,直到伊拉克首都巴格達淪陷為止,他把長達兩個月的採訪經歷,從原本的三篇雜誌報導擴大寫成本書。他同時也是HBO同名迷你影集的共同編劇。■譯者簡介趙武靈畢業於國立政治大學,具十年英文教學與十九年的軍事研究/寫作經歷。專注於「特種作戰」、「恐怖活動」、「大規模毀滅性武器」與「美軍戰術與戰術醫療」等領域。具備國內合格EMT與美方認證之戰術緊急傷患救護員資格,譯作有《射手》(Shooter)。

產品目錄 序第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章第十八章第十九章 第二十章第二十一章第二十二章第二十三章第二十四章第二十五章第二十六章第二十七章第二十八章第二十九章第三十章第三十一章第三十二章第三十三章第三十四章第三十五章尾聲後記謝誌

| 書名 / | 殺戮世代: 伊戰、美軍與現代戰爭的真實面貌 |

|---|---|

| 作者 / | Evan Wright |

| 簡介 / | 殺戮世代: 伊戰、美軍與現代戰爭的真實面貌:★震撼人心的戰地記者見聞☆☆只要不是冷漠無情之人,讀後一定腎上腺素激增★★美軍指揮官指定閱讀,一窺戰爭最真實的面貌☆☆ |

| 出版社 / | 遠足文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789869541886 |

| ISBN10 / | 9869541887 |

| EAN / | 9789869541886 |

| 誠品26碼 / | 2681517631000 |

| 頁數 / | 424 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17X22CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 內文試閱

第十五章

三月二十六日晚上,發生於阿里法郊區的友軍誤擊事件後,費克探頭到柯柏特的車裡來,通知他陸戰隊員的夜間行動正要展開。在接下來的六個小時,第一偵察營將要快速通過空曠道路與沙漠小徑,在敵後挺進二十五至三十公里,以便對一座靠近卡拉蘇卡鎮(Qalat Sukhar)的伊拉克軍用機場進行偵察,這一切必須儘快地完成。一支英軍空降團計畫在黎明時奪取機場,但從美軍偵察機取得的情報來看,該處可能有防空砲兵陣地與T-72戰車駐守,因此第一偵察營必須趕往該處,確定英軍的行動不會受到阻撓。

但這項任務從一開始,就被一堆時常出現的搞砸狀況所困擾。一輛支援連的卡車在阿里法外圍陷在泥巴當中。第一偵察營停留了四十五分鐘,高層爭辯著是否要拖出那輛卡車。最後的決定是將其留在原處,事後再回來拖它。但在我們出發後不久,卡車就先被掠奪一空,然後被至少一枚RPG火箭彈擊中,最後燒成灰燼。這輛卡車原先是搭載著全營的主要軍糧補給,結果因為這次事件,每人每天的MRE即食餐配給,減少到一天一包半,直到我們抵達巴格達為止。

到了午夜,我們已經開了好幾個小時的車。最後這四十五分鐘,悍馬車左搖右晃地,感覺起來就像坐在船上一樣。我們在黑暗中穿過遍布土丘的原野,每座土丘約有一公尺高,就像波浪般。雖然柯柏特努力地藉著地圖,並在無線電上與費克時常保持聯繫,以追蹤營部的路線,但最後他仍然不知道我們置身何處。

「兄弟,我現在真的搞不清方向了,」柯柏特說。這是自從在納西利亞交火後,經過九十六小時的睡眠不足所引發的疲勞行為,柯柏特罕見地,承認自己的無力感。

「我知道我們的行進方向,不用擔心,」柏森回答他。但連他講話其實也是斷斷續續且喘不過氣的。柏森現在正受到自己幾天以來,大量服用咖啡因提神劑的影響。「你記得南方公園裡面,同性戀狗的那一集嗎?就是史帕基因為自己會搞其他的公狗那類蠢事,所以逃家的那段。」

「幹,我當然記得,」柯柏特說。他就和柏森一起重複著那一集的口號:「嗨,這裡!小狗狗,我是大同性戀艾爾。」

「有人在密西根州我的家鄉,開了間同性戀俱樂部,」湯布利接話:「每晚都有人去那裡鬧事,一個月後他們就關門大吉了。」

「是啊,」柏森說,他的聲音裡帶著一種好戰的意味:「等我回國,我會去開一家同性戀俱樂部,並把它取名為「男廁」。裡面會有很大的尿斗,上頭還要裝一片雙面鏡,這間廁所會面對吧台,這樣每個人在那邊喝酒時,就能有種人家在朝他們尿尿的感覺。」

「柏森,」柯柏特對他說:「拜託,閉嘴。」

三月二十七日,凌晨三點半,營部抵達了敵軍機場的邊緣,停在距離該處約兩公里的位置,所有悍馬車建起一道防線。柯柏特小隊鋪好了偽裝網,然後我們在黑暗中挖掘睡覺用的散兵坑。溫度低到近乎冰點,多數的陸戰隊員也都持續在注意敵情。有兩支偵察隊徒步前進去機場,執行營部交代,為即將發起攻擊的英軍傘兵進行偵察,但在黎明時他們被召回來了。

大約在早上六點,第一偵察營營長費蘭多中校,接到了一通來自馬提斯少將的電話,詢問他敵軍機場有何狀況。英軍預計於七點半展開空中突擊,但來自美軍偵察機的最新報告顯示,該處除了有多達四輛T-72戰車外,還可能包括數個防砲陣地,足以對英軍造成重大傷亡。費蘭多被迫告訴馬提斯,自己仍不清楚機場上敵情為何,因為偵察隊無法在指定時間內抵達該處。

費蘭多向馬提斯報告,說第一偵察營將會奪取機場。這是項大膽的決定,費蘭多認為,假如在機場內有戰車的報告屬實,這次任務將會導致「數十甚至上百名手下的傷亡。」

到了早上六點二十分,九十分鐘前才剛爬進散兵坑瞇一下的柯柏特,被費克給叫醒。「我們要去攻擊機場,」費克告訴他:「我們在十分鐘的時間內要趕往目標。」

二排在悍馬車周圍跑著,把偽裝網卸下、把裝備丟上車。這是個晴朗、寒冷的早晨。每個人上車後,嘴裡都冒出白霧,武器則喀拉作響。大家的動作都不太靈光,仍然試圖保持清醒,並擺脫失眠的痛苦。就以我的狀況來說,看到早上的晨光就覺得痛苦。「好吧,」柯柏特告訴全隊:「我們要去攻擊一座機場,我和你們都一樣,就只知道這麼多。」他笑著搖搖頭:「柏森,我們有地圖嗎?」

到了早上六點二十八分,分別來自A、B、C連的大約四十輛車子,從營地開拔,前去攻擊機場。

由於依然擔心部下有可能在機場與敵軍的裝甲與防砲接戰,費蘭多改變了接戰準則。他以無線電通知各連連長,並告訴他們:「每個在該區出現的人,都被視為敵軍。」

在越戰時,美軍有時會將特定區域指定為「自由射擊區」。但因為這些做法造成大量平民傷亡,這個語辭因此不再使用,但費蘭多的命令卻和它意思相同。將所有人視為敵軍,代表陸戰隊員可能(甚至應該)要射擊他們接觸到的任何人類。當帕特森上尉收到這項命令時,他說:「我他媽的沒辦法將這種命令傳達下去。」他事後解釋自己的想法是,把機場劃定為一個「自由射擊區」,並無助於他的手下。他們面對的是個物理問題:防空砲與戰車無論在射程與火力上,都遠勝過悍馬車上的任何武器,即使他的手下衝進目標區,無論對方有無武裝都對其一陣掃射,這樣仍然無助於他們擊敗那些大口徑武器。此外,以帕特森的觀點認為,費蘭多並「沒有權限去改變接戰準則。」因此他告訴手下的資深人員:「不要在無線電上傳遞接戰準則改變的命令,因為我們的弟兄夠聰明,能依照現行的準則來評估情勢。」

在柯柏特的車上,我們的速度已經達到約每小時四十英里。這時無線電上傳來改變接戰準則的消息。「在該處的所有人都將視為敵軍,」柯柏特高喊。「如果你看到任何人,就開槍。」他補了這句。

同時負責多項工作的柯柏特好像一名狂人。他把自己的武器伸出車外,尋找目標。同時又得在無線電上,與費克和其他隊伍保持聯絡。由於陸戰隊沒有適當的通訊工具,因此他們正在想辦法,看如何與頭頂上的A-10攻擊機取得聯繫。「我可不想被A-10給轟掉,」柯柏特喊著:「它們隸屬於天殺的陸軍,是會朝陸戰隊員開火的。」(就如同三天前他們在納西利亞幹的一樣)同時,柯柏特拿出地圖,試著從我們行駛的道路來找出機場的位置。在他的地圖上顯示,機場四周有圍籬環繞,因此柯柏特和柏森又開始爭論,是要直接撞穿圍籬,還是停下車來用破壞剪。

「破壞剪在後面的座位底下,」柏森說:「我們拿不到。」

「那就撞穿圍籬吧。」

在我旁邊的湯布利說:「我看到十點鐘方向,兩百公尺處,有人在跑!」

「他們有武裝嗎?」柯柏特問。

「還有些別的,」湯布利回答:「一輛白色卡車。」

「所有人都視為敵軍,」柯柏特下令:「他媽的幹掉他們。」

湯布利的班用機槍,短暫地連射了兩次。「開火打那些他媽的王八蛋很酷,」他自得其樂地說。

在我們後方,有一挺陸戰隊的機槍也開始射擊。

我從湯布利的窗子向外張望,看到了一棟泥磚屋和一些駱駝。後者正瘋狂地朝四面八方逃散,有幾頭距離我們的車子才不過幾公尺,我完全不清楚湯布利是在射什麼鬼。

站在槍塔裡的哈索,開始敲打著悍馬車的車頂:「他媽的!」

「什麼事?」柯柏特吼著。

「Mk 19故障了!」哈索喊著:「卡彈了。」

「我的Mk 19故障了!」柯柏特對著無線電大喊。身為連上的前鋒,如果在衝進機場,要和戰車與防砲對決時沒有了重型武器,無疑是場造災難。「我重複一遍,我的Mk 19故障了!」

這是第一次費克聽到,「冰人」在無線電上情緒失控。「他媽的平靜下來,」費克對柯柏特下令:「我現在讓第二小隊領頭。」

雖然B連的弟兄到目前為止,才短暫地用機槍掃射過三趟,不過在我們後方前進的美國隊長,就拿起無線電大喊:「他們從四面八方開火,我們正遭到攻擊!」

似乎為「自由射擊區」的心態所影響,美國隊長將他那把東德製的AK朝向窗外,開始射擊。坐在他那輛悍馬車後座的,是二十一歲的上等兵安迪‧克羅斯比(Andy Crosby)。克羅斯比只看到一棟小屋、人和動物,因此他對排長大喊:「你他媽的在幹嘛?」不過美國隊長仍繼續掃射。他射出的子彈一度打中路旁的廢金屬,變成飛向車內自己手下的破片。「破片朝我們飛來!」克羅斯比叫著。

機場四周並沒有圍籬。那只是一個隱藏在低矮土丘後方、一大片由混凝土建成的停機坪而已。我們幾乎沒看見什麼機場,直到車子已經開到它上面為止。除了已有野草從路面的縫隙與炸彈的坑洞中冒出來以外,上面什麼也沒有。悍馬車分散開來,並衝向土丘,想要搜尋敵人的位置。

「喔,老天爺啊!」柏森笑了起來:「他竟然還上了刺刀。」

美國隊長越過他自己的悍馬車跑向前去,刺刀已經固定在他的M16上,準備痛宰敵軍。他每走幾步就轉過身,還戲劇性地揮手要部下向前,活像個動作片英雄。

「他以為自己是藍波,」柏森大笑:「那個白癡在領導部下?」

我們停了下來。陸戰隊員觀察著遠處的一些矮房子,因為它們可能是簡陋的營房,也可能是住家。美國隊長跑向科克的小隊並大喊:「攻擊那些建築!」

操作五○機槍的瑞德曼看著他,面無表情地想隱藏內心的蔑視。參加過阿富汗行動的他是個沉穩的大個子。雖然來自亞利桑那州的鳳凰城,瑞德曼講起話來卻像一名衝浪客。「老兄,」瑞德曼說:「那棟建築在四千公尺外。」隨後又補上一句大概每一名新訓中心的成員都知道的:「我的五○機槍射程是兩千公尺。」

「好吧,那就移前去再射擊它。」美國隊長大步地跑開了。

他們向前進,科克則從望遠鏡觀察著建築物。「不行,瑞德曼。我們不能攻擊那裡,裡面是婦女和兒童。」

我們從空地退回來。A-10攻擊機直接在我們頭頂上俯衝低飛而過。英軍始終沒有來,陸戰隊員贏了。這是個美麗晴朗的一天。在幾天來首度露面的陽光下,大家的MOPP防護衣上沾滿了的灰塵,彷彿像煙霧般裊裊上升,使每個人的身上看起來好像被火燃燒一樣。「男士們,我們剛攻佔了一座機場,」柯柏特說:「那還真是酷啊。」

第十六章

一個小時後,第一偵察營在機場旁建立營地,因為上級交代他們將會在這裡停留一天以上。在一周以來,許多陸戰隊員可是首次能夠脫下鞋襪。他們在悍馬車旁撐起偽裝網,作為遮蔭與休息之用。這裡的土壤,加上駱駝啃食當地矮草之後產生的大量糞便,顯得相當地柔軟。遠方砲兵的聲音帶著一種固定而安穩的節奏,排上一半的兵力在警戒,其他人則開始打盹。

幾名偵察隊員走向湯布利,嘲弄他在奪取機場之際,竟然向著駱駝群開火。

「我想我也打到了其中一名伊拉克人,我親眼看著他倒下。」

「是啊,但你也殺死了一頭駱駝,而且還打傷了另一頭。」

那些弟兄好像激起了他的反應。

「我不是故意的,」湯布利不悅地說:「那些駱駝是無辜的。」

接著兩名貝都因女性在防線旁現身,距柯柏特的悍馬車約三十公尺。其中一位穿著紫色的披肩,頭上戴著黑紗,年紀看似三十出頭;另一位則是穿著黑衣的老婦人。兩個人在拖著一個以毛毯包裹的重物,然後停留在大約二十公尺處一座高聳土丘的頂上,開始朝我們揮手。醫官布萊恩朝她們走去。

那些婦女看來極為不安,當布萊恩接近時,她們揭開那束拖過土丘的毛毯,一具看似血淋淋的屍體就滾了出來。布萊恩以為,那是一具十二歲男孩的遺體;但在他蹲下時,那具「屍體」卻睜開了眼睛。布萊恩立刻開始為他檢查。在男孩的軀幹上共有四個小洞,分別位於他的腹部兩側。

我走到布萊恩身後,在看過他俯視著的男孩後,接下來我注意到的是那位年輕女性,也就是孩子的母親。她有張令人驚豔的臉蛋,身體是半裸的。不知如何,就在她努力地拖著兒子穿越原野時,披肩前方解了開來,甚至露出胸部。她跪在地上,仰天禱告,不停地念著,只是沒有發出聲音。接著這位母親轉向我繼續說話,仍然沒有發出聲音。在她注視著我的雙眼時,我原先預期她憤怒的神情;但她卻繼續默禱著,雙眼望天,接著再看向我,似乎在懇求些什麼。

「這孩子是被五點五六子彈打中的!」布萊恩喊道,這種口徑的子彈通常是美軍的武器所使用的。「陸戰隊員打傷了這名男孩!」他攤開自己的醫療包,戴上橡膠手套,匆忙地剪開那孩子骯髒的衣服,檢查他的生命跡象,並以極大的音量劇烈地抱怨著。「這些他媽的渾球,」他說:「愛亂開槍的他媽王八蛋。」

那位年長的貝都因婦人和我一起,蹲在布萊恩的附近,看著他救人。老人家的手指上,戴滿了鑲著玉的銀戒指。她的臉上不僅滿布皺紋,而且從額頭到下顎,佈滿了複雜的部族刺青。老人家用手肘輕觸我,當我轉身時,她遞給我一根香菸,然後說著某些阿拉伯話,當我用英文回答時,她竟像開玩笑般嘲笑著我。就和那位男孩的母親一樣,她沒有顯露任何憤怒。

負責翻譯的米希出現了,看似虛弱的他,顯然還沒有喝早上的第一瓶啤酒。他問那位老婦人發生了什麼事,原來她是位祖母,當陸戰隊的悍馬車驚擾到那些駱駝時,兩個孫子就在通往機場的路邊。那些男孩去追駱駝,結果就被陸戰隊員打中。(第二位年紀較大的男孩,在稍後被帶到第一偵察營,他的腿部受傷,同樣是該次射擊中的被害者。)貝都因人並不會記錄像生日這類的事,但祖母說那位較年輕的孩子是十二或十四歲。

我問米希這家人會什麼看來不像生氣的樣子。

他想了很長的一段時間才說:「他們很感激能被解放,並歡迎美國人成為朋友。」

「我們他媽的打傷了他們的孩子,」布萊恩說。

「老兄,這類錯誤在戰爭中無法避免,」米希回答。

「狗屁,」布萊恩怒斥:「我們是陸戰隊偵察隊員,我們的工作是觀察,不是射擊沒有武裝的兒童。」

布萊恩檢查後發現,那男孩身上的四個彈孔,都是射入傷,也就是說有四枚子彈,高速地打入了他細瘦的腹腔與胸腔,貫穿了他的器官,現在正停留在體內的某處。如果不將他醫療後送,就會在幾個小時內死亡。

費克和營部外科醫官——艾力克斯‧奧賓(Alex Aubin),一名現年二十九歲,先後從海軍官校與位在馬里蘭州貝賽斯達的海軍醫學院畢業的海軍中尉,帶來了壞消息,費蘭多拒絕了他們為男孩醫療後送的要求。

就在那時,一架MQ-1「掠食者」無人偵察機從頭頂低飛過去。以汽油引擎為動力的「掠食者」,發出一陣大而惱人的嗡嗡聲,聽起來就好像一部消音器壞掉的割草機般。布萊恩憤怒地仰望著。「我們有辦法讓他媽的掠食者起飛,」他說:「但卻沒有辦法照顧這個小孩?」

「我會再去請示一次營長,」奧賓說。

柯柏特越過土丘爬了上來。柯柏特在看到了那母親、那小孩、他腿部受傷的兄弟,以及其他在旁的家庭成員後,當下退了一步,然後才恢復原先的姿勢,朝我們過來。

「這是湯布利幹的,」布萊恩說:「這個孩子是被湯布利的班用機槍所射出的五點五六子彈所擊中。」他斷定湯布利是唯一使用這種武器且又開了火的人。「二十多名經過這些孩子的陸戰隊員都沒有扣板機。把湯布利帶過來,讓他看看自己幹了什麼。」

「別這樣講,」柯柏特說:「這件事不能怪湯布利,該負責的是我,是我下的命令。」

柯柏特蹲在孩子和他母親的旁邊,並開始哭泣。隨後他掙扎著振作起自己。「我在這裡能做些什麼?」他問。

「很明顯地,你他媽的什麼都沒法子做,」布萊恩說。

奧賓回來了,他搖著頭說:「不行,我們不能後送他。」

雖然奧賓只不過是帶來這項壞消息,但布萊恩卻指控似地怒瞪著他:「是啊,那真糟糕,不是嗎?」

在維爾京群島的聖湯瑪斯長大,奧賓帶給人一種名校學生的印象。即使穿著骯髒的防護服,他仍會讓你聯想到,那種有著一身健康膚色,穿著涼鞋卻沒有襪子的人。因此你也最不會料到,奧賓能想出一個違抗命令的計畫;但在大家都沉默了好一陣子之後,他看著布萊恩,想到了一個主意。奧賓說:「依照規定,我們必須提供孩子醫療協助,到他去世為止。」

「是啊,然後呢?」醫官布萊恩問他。

「把他交給我照顧,因為我就在營長身邊。如果是我照顧他,這個孩子就會和我一起待在營部。也許眼看著孩子快死,會讓費蘭多中校改變命令。」

費克同意這項計畫,雖然這代表他冒犯了自己的指揮官。而且還是在阿里法和摩登原始人對立並受到威脅後,拿自己的前途來冒險;但支持這項作法的他在事後說:「因為我們若不做點什麼,就會失去柯柏特與布萊恩,整個排會變成一盤散沙。我相信我們至少還有三個月的仗要打,而我最棒的手下卻已經失去效能——不僅對指揮感到憤怒,內心也受到重創。我們必須要擺脫全排的罪惡感。我不在意那些孩子是否會在被送上直升機後,在很短的時間內死亡,但我的手下一定要為他們做些努力。」

隨著柯柏特與布萊恩在擔架的前頭,大家扛著受傷的男孩走了將近一公里才到營部,整個貝都因的家族也都跟在後面。他們到了佈滿天線,且蓋著偽裝網的通訊卡車邊,一旁就是指揮官專用的小型黑色指揮用帳篷。在他們進入偽裝網下的指揮所後,他們放下了擔架。幾名穿著內衣,坐在軍糧箱上,面對手提電腦的軍官終於抬起頭來,眼神裡帶著驚恐。隨著貝都因族人魚貫進入,感覺起來好像我們的防線已經瓦解。

「卡夫吉懦夫」跑了出來,額頭青筋暴起,他迎面遇上了孩子的祖母,她則朝他的臉上吐出一陣香菸的雲霧。

「這是他媽的怎麼一回事?」面對著營部內這種近乎叛變的軍紀瓦解,他叫了起來。

「我們帶他來,好死在這裡,」布萊恩語帶挑戰地說。

「卡夫吉懦夫」低下了頭,看著擔架上的孩子。

「他媽的把他給我弄出去,」他怒吼著。

他們默默地把孩子抬出去,放在附近一張偽裝網下,五分鐘後就傳來費蘭多改變心意的命令。他要求A連的一個排,把貝都因人送到南方二十公里外,RCT-1的休克/創傷小組去。

我趕上了獨自穿過營地中央的柯柏特。「我會帶著這件事情回到家裡,並且抱憾終生,」他說:「一名飛行員不會下去,看看被他用炸彈擊中的平民,砲兵也同樣不會知道他們轟擊後的結果,但我們步兵卻不然。這件事折磨著我。」接著私下傷心欲絕的柯柏特就走開了。

稍後當我經過營部時,在偽裝網下的費蘭多,用他刺耳的聲音叫住了我。我彎身穿過偽裝網進入,然後發現營長從自己的散兵坑坐起,身上還裹著雨衣。他想要談談關於貝都因人的事件,就和自己的手下一樣,費蘭多也沒有睡多少覺——「過去三十六小時,大約休息了一小時,」他這樣告訴我。他看來很枯槁,臉色憔悴且骯髒。

「在我看來,這是敵人違反了戰爭法的結果,」費蘭多說:「當對方故意混在百姓當中時,不僅讓我的決策複雜化,也讓我的手下面對了十倍的困境。敵方希望藉由我們展現的節制,造成我們更多的傷亡。這是個致命的情況,我們在每個小時必須做出二十到三十個、攸關生死的決定,而且通常是在沒有睡眠的情況下。我很驚訝事情能像現在這樣地好。」

費蘭多提到了第一偵察營昨天面對的道德兩難情境,「在阿里法,」他說:「我們就待在外面,每個人都像是個容易被打中的活靶,敵軍卻在屋頂上。基於翻譯從鎮民收集到的情報,我相信我們鎖定了鎮上的敵軍總部。於是我命令砲擊那棟建築,以免對方朝我們發起有組織的攻擊。我當時是對的嗎?」他問我。

「我不能說自己確定敵方在準備一場攻擊,或者我們攻擊的那棟建築物一定是總部。我能確定的是,我軍發射了砲彈,我也確定有老百姓因為我下達的命令而喪生。我不喜歡做這類決定,但在可能的情況下,我寧可犯錯,也要保護這些陸戰隊員。」

「現在,今天早上,他們要求我把那些受傷的民眾送往RCT接受治療;但問題是,我們在這裡的戰術情況極度地危險,我無法在穩定下來以前,派出一個排的兵力擔任護送任務。」他做了個結論:「這對那些陸戰隊員而言,是個很糟的情況。但沒有人拿槍指著他們的腦袋,逼他們來這裡。」

至於柯柏特對湯布利說的話,就簡單明瞭地多。在從營部回來之後,他叫湯布利坐在悍馬車旁,然後告訴他:「湯布利,無論你可能怎麼想,或是任何人可能說些什麼,你都盡到了你的本分。你當時是在執行我的命令。」

接著柯柏特脫到只剩一件短衫——這可是超過一周以來,他第一次脫下防護服。然後爬到悍馬車下方,花上幾個小時,來敲掉那些當車身下陷時,沾上的厚達三吋的焦油與沙礫。

在傍晚時,費克經過這裡,就集合了小隊,進行一次激勵講話,並告訴他們:「無論就整體或個人而言,我們今天犯了一個錯誤。不過我們必須要超越它,不能坐在原地並就此退出。」

偉恩士官長更為直白。「我們是美國人,」他對手下訓話說:「因此我們在射擊前,必須要確定自己受到威脅。你一定要把這些人看做和你相同,假使略過這些房屋、駱駝和他們穿的不同衣物,這些人就是人類。這個家庭可能會失去一個兒子,何況我們也打到人家的駱駝。如果你殺死了一頭駱駝,那可能是對方一整年的收入,我們不是來這裡摧毀別人的生活方式的。」

但接下來偉恩士官長似乎完全改變了原先的立場:「我不是要你們別保護自己。假使情況是要損失一名陸戰隊員或一百位民眾,我絕對會救那名陸戰隊員。你們只是要給我天殺的小心一點!」

無論軍方試著以多高尚的方式來建立接戰準則,基本上都是在沒有道德秩序的情況下,去建立起這樣的一個幻覺。陸戰隊員在混亂中執行任務,無論他是依照命令與接戰準則,還是違反它們,事實是一旦他以自己的步槍扣下扳機後,就只能靠自己。他加入了一場道德機率的競賽,當一切結束時,他有可能成為一名英雄,或是位嬰兒殺手。湯布利和其他那些曾經在不該開槍時傷人,甚至打死對方的陸戰隊員之間,唯一的差別就是他被逮到了。這是由於營部停留得夠久,讓無辜的犧牲者可以趕上來才會發生的狀況。

離開之前,費克與偉恩士官長都提到,有可能會對這次槍擊進行正式的調查。當他們走掉以後,湯布利轉身問柯柏特:「這件事會沒問題嗎?我是指如果有調查的話。」

「你不會有事的,湯布利。」

「不,我是指你,班長。」湯布利笑了起來:「我不在意發生什麼事,我說真的。我幾年內就會退伍。我說的是你,這事關你的前途。」

「我不會有事的,」柯柏特看著他:「別擔心。」

這一兩天來,湯布利有些事情一直困擾著我,我無法不想到這件事。我從來無法確定,自己是否該相信他聲稱自己在艾葛拉夫擊斃那些伊拉克人的事。但他在一輛時速達四十英里,隨著崎嶇路面而搖晃的悍馬車上,打中了那兩名牧童,其中一位不僅個子很小,距離更在兩百公尺外。無論結果是否如此可怕,他的機槍射擊技能是完全達到教範要求。事實是,從現在起,每當我搭著柯柏特小隊的車輛時,自己都會因為在我旁邊的湯布利,以及他那挺班用機槍,而感到如釋重負。