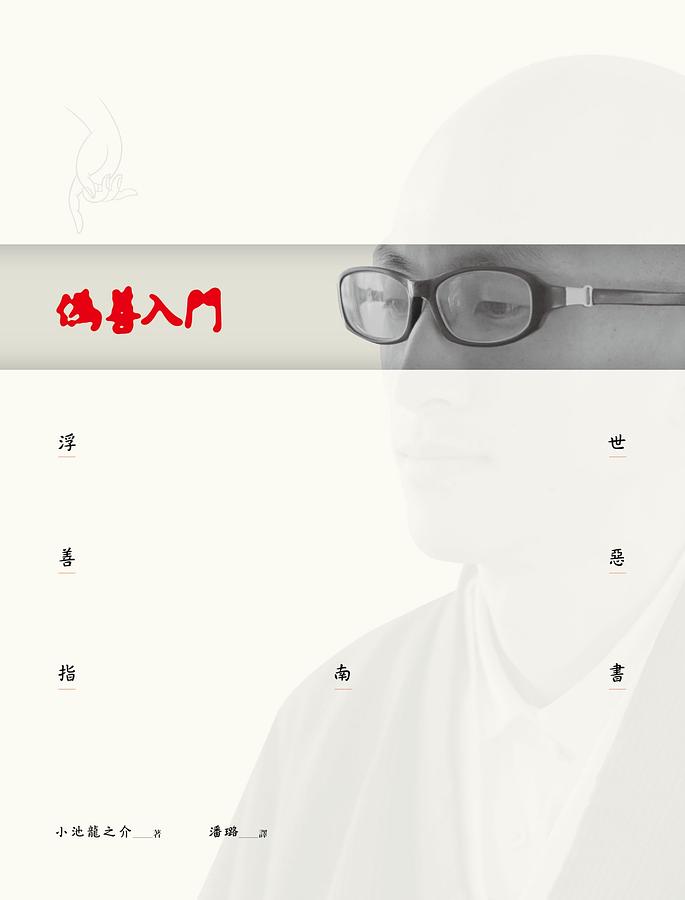

偽善入門: 浮世をサバイバルする善悪マニュアル

| 作者 | 小池龍之介 |

|---|---|

| 出版社 | 台灣明名文化傳播有限公司 |

| 商品描述 | 偽善入門: 浮世善惡指南書:作者一向文字淺白、理念新穎,他是現代人最沒壓力的精神老師!!你一當活出不偽善的我,那麼人生自此充滿真誠與歡喜! “我們用“好人”指那些平庸 |

| 作者 | 小池龍之介 |

|---|---|

| 出版社 | 台灣明名文化傳播有限公司 |

| 商品描述 | 偽善入門: 浮世善惡指南書:作者一向文字淺白、理念新穎,他是現代人最沒壓力的精神老師!!你一當活出不偽善的我,那麼人生自此充滿真誠與歡喜! “我們用“好人”指那些平庸 |

內容簡介 作者一向文字淺白、理念新穎 , 他是現代人最沒壓力的精神老師!!你一當活出不偽善的我,那麼人生自此充滿真誠與歡喜! “我們用“好人”指那些平庸軟弱的傻瓜,用“偽善者”指代那些打著為對方好的旗號,偷偷滿足自己的欲望之輩。不止如此,“好人”與“偽善者”的廣泛存在,還讓仁義、道德、善良這些詞都蒙上了強烈的欺騙色彩。 在善與惡的擂臺賽中,人們因為找不到那高山仰止、難得一見的“善”,因此常常找來我們以為的“好人”或“偽善者”來臨時客串一下,這因沒有到場而被人臨時客串的“善”總是被“惡”打得鼻青臉腫、吐血倒地。於是我們嘲笑善,貶低善,宣佈善的全面失敗…… 然而,我們嘲笑的物件真的是“善”本人嗎?善的替身——人口眾多的“偽善先生”的存在,對我們又有什麼啟發呢? ◎本書的第一章作為心靈的準備體操,幫助讀者認清並擺脫被善與惡搞得無所適從的狀態。準備體操結束後的第二章及之後章節將會告訴讀者如何利用善與惡的概念使生活輕鬆自如,遊刃有餘。◎偽善入門——浮世善惡指南書 ,用清醒和平衡的心態應對湧入生命的種種狀況,與此同時,認知、接受、改變我們人格中不同的面向,包括那些曾被我們畏懼和抵觸的特質。我們極有必要正確對待那些不屬於自己的能量——內心的「陰暗面」——去承認它,與它合作,充分接受它的存在。◎偽善入門-浮世善惡指南書以 , 作者以如此清晰的思維、輕鬆的語言成為說服力的文字,令人心有同感。作者喃喃自語式的冥想練習均簡便易行,即便走在路上躺在床上也能做。試試看,真的會帶來意想不到的好效果!本書讀起來非常舒服,小池龍之介擅長以輕鬆平易的語言激起讀者的共鳴,當你循序漸進地讀完它,將會感受到體內的巨大轉化,進而前所未有地意識到,原來自己的內心世界裡還有許多個不同層面的「自我和偽善」。你將瞭解自己的心念所在,也會更加明瞭自己的弱點與需求,並以全新圓滿的方式與不同的「自我」和平相處。是善是惡,檢查一下護照就知道了我們對於事物的接受和理解通常會受到長期積累的“業”的影響,每個階段都由因果法則決定。對於事物我們會產生何種反應也是自己無法控制的。不過,我們也被賦予了一點點自由,也就是說,我們可以有意識地監控那些自發產生的情緒或衝動性能量,這就相當於過海關時的護照檢查。海關工作人員無法選擇來的外國人是好是壞,但是他們可以將有嫌疑的人阻擋在國門之外。我們也一樣,我們可以打開感覺探測器監測自己的內心世界,對各種情緒進行排查。我們使用念力,可以得到這種權利,可以對那些情緒說“你好像不是什麼好情緒嘛”,然後拒絕其入境,或者“你好像是個不錯的情緒,你進來吧”。 但是,如果一個人過於強調自我意識的話,就會產生一種執拗的護短想法,即各種情緒無論好壞,全都是我的情緒嘛!所以一律放行!相反,如果人們能夠正確地理解何為“無我”,那麼就不會做出這種愚蠢的舉動,而是會把正面情緒和負面情緒區分開並分別對待。要是海關把國外來的不良分子都放進來的話,那麼壞人就會給本國的狐朋狗友打電話:“喂,這個國家管得真鬆,快來吧。”於是壞人們就接二連三地來了。同樣,如果只對正面情緒放行的話,他也會給自己母國的親屬打電話,也就為更多正面情緒的到來打下了良好的基礎。 的確,就像真有命運這個東西一樣,我們的內心世界受到“業”的操控,而我們自己卻無法把握各種情緒的此消彼長。但是,如果我們在理解了“無我”的基礎之上,做好護照檢查工作的話,就會使得善的部分不斷增加,惡的部分逐漸減少。這樣“業”的成分構成就會發生改變,從而使我們今後的生活、思維方式等方面也發生徹底的變化。因為我們的氣場是隨著“業”的變化而變化的,而氣場又決定了我們會被哪些人喜歡,被哪些人反感。 我自己曾經就是一個偽惡之人,但是在我的重組努力之下,“業”的成分發生了質的變化。於是,我確實體會到人際關係等各方面也都開始一百八十度的大轉彎,並向著好的方向發展了,得到貴人幫忙,獲得絕好的機會……這些都以一種我從未曾期待過的方式接踵而至。我想這是因為身邊的朋友圈發生了翻天覆地的變化,所以身邊發生的事也跟著有了變化的緣故吧。 我們身上發生的重大事情通常都與我們的人際關係有關。因此,當我們的朋友圈子大換血、少了狐朋狗友、多了良師益友的時候,順心之事便越來越多。你看,其實道理就這麼簡單。

作者介紹 ■作者簡介小池龍之介一個生於1978年日本山口縣之超人氣的僧侶,東京大學教養學系畢業,長期位居日本和韓國暢銷作家之首、月讀寺主持、正現寺副主持,日本人氣最旺的“青年禪師作家”,廣受歡迎的心靈修行導師,首席“精神室內設計師”,一名多產的作家……

產品目錄 前言 第一章 道德的骯髒之處 1 免費順風車 “搭順風車”的慾望 逼債慾望 被人“搭順風車”的危機感 道德是美麗的謊言 每天例行道德中毒 “他人”與“自己”誰優先? 2 大腦故事的行銷 大腦內的故事 遠離群眾的大腦編輯部 所謂社會常識 尊嚴保衛戰 道德等級制 3 安全感的製造 “好孩子”戲法 製造安全感的手段 正義使者還是小流氓 人人皆愛!炮製安全感的三大手段 “工作遊戲 戀愛遊戲 健康遊戲”=“道德遊戲” 第二章 偽善使用說明書 1 偽善的程度分佈 偽善果汁的純度 偽善的效果 漂亮話也有漂亮的地方 編輯部的人事大變動 是偽善,還是偽善 佛教的心靈環保法 愉快和不愉快的因果法則 2 反叛者客串 壞人有人愛? 反叛者的錯覺 客串的招數 獨特的平庸 學生幹部+憤怒=頭疼 憤怒的自動化 一發不可收的情感 遠離大腦故事 3 偽惡把戲 自我調侃 “還是要說一下” “偽惡”表演 滑稽的結果 偽善也能很帥氣 不如偽善 “陳詞濫調” 過度自尊的害處 偽善也是善 善行的連鎖反應 第三章 善惡的威力 1 重新劃分善 惡 偽善 偽惡的勢力範圍 善人當真吃虧嗎 偽善之人的形象 偽善分佈圖 沒有絕對的善人 名不副實的善人 虛構之物 替身出場的假比賽 善惡之簡單劃分 再談道德之路 自由與否的區別 惡的威力 惡的勢力範圍 2 善業與工作熱忱 惡業的刺激 慾望≠幹勁 煩惱拖垮人 無慾的能量 心無旁騖的當下 惡業的迴圈再利用 3 荒誕的“道德教育” 道德的使用技巧 會扭曲情感的道德教育 控制情緒的方法 知識≠智慧 提升感覺敏銳度 4 有時間差的因果報應 惡人不吃虧? 慾望的傷害 “良心不安”的背後 潛在意識的領土擴張 精神壓力的共犯: 放縱 不善的吸引力 只有一半是命中註定 記憶的奴隸 佛教式心理分析 無我的打擊 是善是惡,檢查一下護照就知道了 自己的命運自己主宰 消除嫉妒心 惡的褒獎 空 後記

| 書名 / | 偽善入門: 浮世善惡指南書 |

|---|---|

| 作者 / | 小池龍之介 |

| 簡介 / | 偽善入門: 浮世善惡指南書:作者一向文字淺白、理念新穎,他是現代人最沒壓力的精神老師!!你一當活出不偽善的我,那麼人生自此充滿真誠與歡喜! “我們用“好人”指那些平庸 |

| 出版社 / | 台灣明名文化傳播有限公司 |

| ISBN13 / | 9789868853737 |

| ISBN10 / | 9868853737 |

| EAN / | 9789868853737 |

| 誠品26碼 / | 2680843770001 |

| 頁數 / | 204 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 第一章 道德的骯髒之處

1免費順風車

有些人總是要求別人做到“熱情待人”或者“不求回報地付出”,而他自己卻是心胸狹隘,甚至連身邊的親人都不能善待。

所謂道德,一般來說是人們為了自身利益而希望他人遵守的東西,我認為道德具有這樣的特徵。自己不花費任何力氣,卻讓周圍的人努力改善,可見,人們也想登上“道德”這輛順風車。這麼做的結果就是,世間的道德標準往往具有強加於人或者命令性的特徵。

我本人在小時候就強烈地感受到了這一點。上初中的時候,我就覺得道德標準也好,“我為人人”的口號也好,怎麼看都如同謊言一般,只是不負責任的漂亮話而已。

每天例行道德中毒

“你就不能說得好聽一點兒嗎?”

類似這樣,我們總是對別人挑毛病。如果用更高級一點的說法,就是我們總是在批判別人的做法。

為什麼我們這麼喜歡給別人挑毛病呢?

這種行為的背後隱藏著要求他人一心向善、遵守道德之類的慾望。用前頭那種話責備對方的時候,實際上是傳達了一種道德層面的批評,即“你不能用這種傷害性的話語,對我說這種話是不道德的行為”。

像“你不能怎樣怎樣”或者“你要怎樣怎樣”之類的話,看起來像是對對方提出要求的無心之舉,可是在不知不覺間就成了強加於人的道德說教。

而且,不能忽視的是,當聽見“你就應該這麼做”這種說教的時候,相信絕大多數人都會不由自主地心生不快。提要求或者進行說教的人,其實就是想在自己什麼都不做的前提下,讓對方變好,讓自己獲益。而被說的一方往往會直觀地感覺到這種吹毛求疵的自私心理,因此常常演變成對方堅決不改、雙方唇舌相向的局面。

這種說教裡,要求對方改善做法的表層意思,以及由此自己就可以“搭順風車”佔便宜的深層含義是同時傳達出去的。不過,那個深層含義會讓對方非常生氣,以至於表層意義完全無法被貫徹。

結果,讓對方變好的想法反而是火上澆油,或者說,這種做法根本沒讓對方變好,相反使雙方關係惡化了。

“他人”與“自己”誰優先?

我們常常聽到“想改變他人比登天還難”這種說法吧。

這話也可以從一個視角來解釋,就是說,想“搭順風車”的慾望引發了對方憤怒的反擊。

或者,與其說想改變他人是不可能之事,不如更確切地說,想要改變對方的意圖反而會使事情朝更壞的方向發展。

如果你希望對方有所改變,那麼,在指責對方之前,應該先反省一下自己的反應模式比較好。搞清楚是什麼驅使自己一定要讓對方做出改變,然後嘗試對這種反應模式進行修正。

也就是說,你要試著審視自己的內心世界,找出為什麼如此在意對方的缺點,非要讓他改正不可。這麼做的話,就會發覺在自己心靈深處,潛藏著蠢蠢欲動的慾望和怒火。不因他人的慾望而感到不快,同時直面自己內心的慾望和怒火並且消除它們,這樣才能使一直以來煩躁不安的負面情緒煙消雲散。

當你自己變得穩重淡定之後,自然會散發出積極樂觀的氣場,而對方就不能像從前那樣以輕率粗魯的態度與你打交道了,這樣一來,你也就開始改變對方了。

但是,請不要忘記,這種效果是自己內心世界改善之後的附帶產物。

2大腦故事的行銷

*大腦內的故事

在第一節裡,我們認識到了日常生活中人們經常誤用道德這一概念,或者說得更難聽一點,就是猥褻道德。

這一問題如果只是局限於個體層面的話,並不會造成多麼嚴重的後果。然而,如果這一問題也出現在組織層面、社會層面乃至國家層面的話,那麼危害就很大了。

對於從外部世界得到的資訊,每個人都會在頭腦中按照自己的方式隨意地消化處理,所以每個人的看法都各不相同。從佛教的立場出發,無論哪種看法都只是外部資訊在頭腦中進行編輯的結果,所以也不存在對錯之分。

不過,我們在自己的想法產生的那一瞬間,都會不由自主地斷定這就是正確的看法。而且,其他人也都是這樣,按照自己的方式處理資訊,產生自己的看法,他們也都認為自己的看法是對的。因此,如果一個人堅持自己的看法,勢必有其他人的看法與之相衝突,從而造成不快。

比方說,兩個人一起去看一部電影。初始資訊就是由同樣畫面、同樣聲音構成的電影作品,然而,該資訊在我的腦海裡經過編輯也許會形成如下評價: 這是一部風格清新讓人心情大好的電影。可是,同樣的資訊在另一個人腦中經過編輯卻可能產生完全不同的看法: 這個導演以前的作品題材嚴肅場面宏大,這個片子卻很幼稚,真令人失望。

這時,儘管我說“這個片子真不錯啊”,對方也不會同意。不僅不會同意,而且還可能反駁說“這個片子是失敗的作品”,然後就開始滔滔不絕地歷數此電影的無聊之處。

而我這裡也不甘示弱,無論對方怎麼說這個電影無聊,我都不會認同,反而更加認定這個電影就是風格清新、趣味橫生。就這樣,雙方都表達了自己的意見看法,卻往往得不出什麼實質性的結論。

*遠離群眾的大腦編輯部

兩個人從外部獲得的本來是同樣的資訊,也就是同一部電影。但是,在兩人的頭腦中各自存在著一個像是大腦編輯部之類的機構,該機構負責把從外界吸收的資訊按照編輯部自己的方式隨意改寫,使之形成一個奇妙的故事。而我們自己則沒時間有意識地思考這個電影是不是很好,等反應過來的時候,大腦編輯部已經形成了“反正就是一個風格清新溫婉的好片子”這樣的結論了。自己本來應該是這個編輯部的會長,可是實際上什麼許可權也沒有,等到有所察覺的時候編輯部的成員們已經擅自作出決定了,而且這最終成了自己的看法。

像這樣把外來資訊編輯為“滿意”還是“不高興”的過程是由每個人各自的大腦編輯部成員的性質決定的。

所謂編輯部成員,正是在潛意識中從過去開始不斷被刷新的“業業: 佛教用語,梵語karma的意譯,概括來說是“行為”的意思。可分為善業、惡業、非善非惡業;又可分為身業、口業與意業。基本對應人們的所做、所說與所感。業是佛教中因果報應的基礎。本書中,業既指具體行為,又指過去經驗的總和。——譯者”。每個人都不是把輸入的原材料資訊按照原樣進行處理的,而是在裡面大量加入了以往不斷積累的“業”,或者說長期以來形成的經驗與情感體驗模式,所以最後加工出來的結果是一種完全不同的東西。

大腦編輯部經常這樣不斷製造出隨意的故事,還不等會長檢查,《大腦故事會》就出版了。常常由於裡面的故事不符合讀者的口味而招致反感,最後根本賣不出去。這樣下去的話,這個編輯部就要進入持續的赤字狀態了。

也就是說,如果一味執著於自己的大腦故事的話,就會與他人的腦內故事發生衝突,而這種衝突往往是毫無結果的。這麼做也會使自己陷入精神壓力之中。

例如,某個大公司老闆因為從事非法的股票交易而被捕,社會上大多數人都會條件反射般地感到氣憤,想對這種行為口誅筆伐。然而,這種指責背後的驅動力是被嫉妒和羡慕所玷污的情感。

犯罪的一方是不道德的,而不得不說的是,指責的一方也同樣是不道德的。不斷抨擊不法行為的媒體人除了嫉妒之外,還夾雜著想要提高節目收視率的私心。

沒人願意接受自己是一個被惡毒情緒掌控的令人厭惡的人。所以,為了告訴自己我並非如此,人們會用冠冕堂皇的道理自欺欺人,比如,我批評犯罪行為不是因為羡慕嫉妒恨,我只是遵從社會道德行事而已。

打著道德的幌子,將嫉妒和羡慕掩藏起來蒙蔽他人也蒙蔽自己,這種做法只會讓自己在不良情緒裡越陷越深。

當雙方觀點或看法產生對立之時,應該想到事實上對方與己方的觀點都是大腦故事,都有偏誤之處,所以在這一點上,雙方是平等的。

然而,堅持己方永遠正確並糾結於虛假的自尊的人們無法忍受這種平等,在與對方的交手中一定要佔上風,這就是問題的癥結所在。

請想像一個某人對自己撒謊的場景。例如,他本來說今天公司有事不能見面的,結果我卻看到他穿著休閒服在咖啡館與別人相談甚歡。

這個刺激的映像輸入大腦之後,就會條件反射地產生種種不愉快的感覺。下面就是基於實際映像,與自身的記憶、經歷等結合之後,大腦編輯部產生的故事。

“真實情況與他所說的不相符。”

↓

“他到底為什麼撒謊呢?”

↓我被騙了,他沒把我放在眼裡。”

↓自尊受到打擊。”

↓不可原諒。”

這樣一看,你就會發現自己所感受到的痛苦並非緣於他說謊這個行為,而是自己的大腦故事層層展開的結果。

說謊的那個人一定是有他自己的理由才說謊,不過,說謊會讓人糾結痛苦,給自身帶來傷害。值得注意的是,兩人之間的關係走到非得用說謊才能維持的地步,並不是單方面的問題,雙方都應該對此負責。

按照這個邏輯思考的話,就會察覺到認為對方撒謊不可原諒的情緒有不妥之處。放任這種情緒發展的話只會使內心痛苦,暴露自己醜陋的一面,降低自己的魅力。不僅如此,一味對對方橫加指責的話,對方也會惱羞成怒,久而久之,兩顆心就會愈加疏遠了。

道德等級制

總結一下,對方想說謊是他的腦內故事告訴他要這麼做,是他自己的選擇。而我對於他撒謊的事感到憤怒,甚至想痛罵他一頓的心情是由我自己杜撰的故事決定的,這是我自己的選擇。

在這一點上雙方是平等的,基於這種認識,你自己也會意識到“他說謊好卑鄙”的心情只不過是從自身立場看待問題,並不一定是正確的看法。這樣你就會採取另一種更加直率冷靜的方式表達自己的想法了,比如你可以說“你對我撒謊讓我很傷心,我希望以後所有事情都能開誠佈公地談”。這才是基於平等關係的提議。

然而,如果一時不察,被所謂的自尊蒙蔽了雙眼的話,就很有可能脫口而出“撒謊不可原諒,下次再犯絕不輕饒”這種狠話。這句話的潛臺詞實際上傳達了如下資訊:

“撒謊絕對是大錯特錯。這不是我自己的看法,而是道德這種全社會公認的法則決定的。你撒謊了你就是壞人。我和你不同,我是正確的!”

既然隱含了這種資訊,那麼至少從表面來看,指責的一方就處於道德優勢地位了。倚仗道德法典的批評者大獲全勝,而被批評者一敗塗地,由此就產生了一種上下等級關係。

值得注意的是,處於弱勢的一方心裡肯定很不痛快。而勝利的一方,在冠冕堂皇的道德法典保駕護航之下,擊垮了對手,滿足了虛無縹緲的自尊,只不過,這樣的快樂是轉瞬即逝的。應該理智地認清楚這種交鋒只會導致關係惡化和兩敗俱傷,其負面影響會持續很長時間。

“不可說謊”確實是一個普遍性真理,它實際上是告誡人們說謊會使心靈扭曲,積累“惡業”。但是,對別人說的“撒謊不可原諒”這種攻擊性話語則完全不是真理,只能算是惡言惡語罷了。

因此,還是不要隨便就搬出道德打擊別人,而是應該時刻牢記雙方平等,這才是更加有效的交流方式。