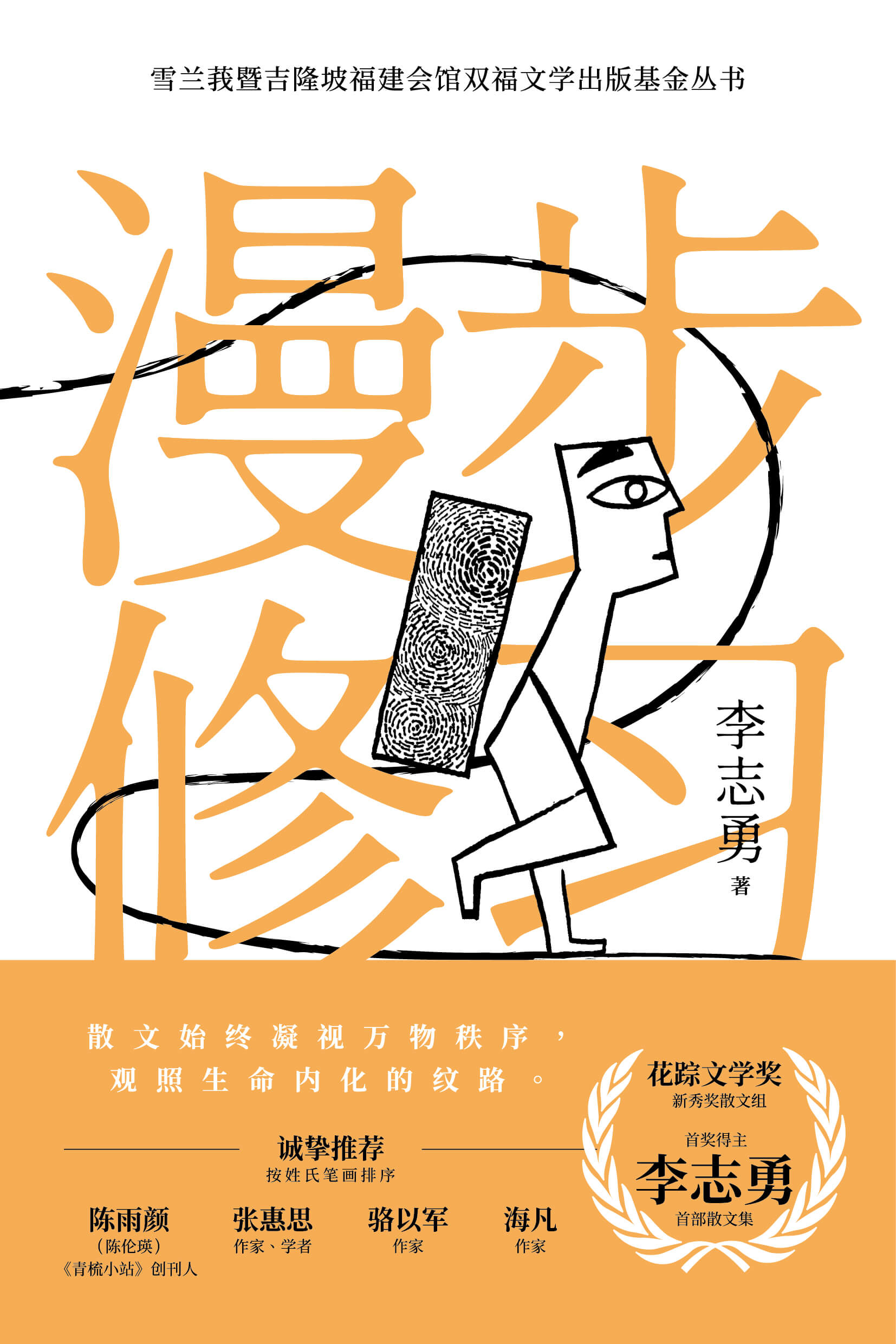

漫步修习

| 作者 | 李志勇 |

|---|---|

| 出版社 | 季風帶文化有限公司 |

| 商品描述 | 漫步修习:散文始終凝視萬物秩序,觀照生命內化的紋路。這本文集收錄李志勇自2012至2024年間的散文,書名《漫步修習》既表示漫不經心的散步,也反映了作者寄居不同地方的漫 |

| 作者 | 李志勇 |

|---|---|

| 出版社 | 季風帶文化有限公司 |

| 商品描述 | 漫步修习:散文始終凝視萬物秩序,觀照生命內化的紋路。這本文集收錄李志勇自2012至2024年間的散文,書名《漫步修習》既表示漫不經心的散步,也反映了作者寄居不同地方的漫 |

內容簡介 駱以軍(作家)我在臺北老公寓的失眠之夜,一篇一篇讀這些“散文”,它們讓你必須斂容正坐,忍不住點煙。因為那是和我們正就活在其中,喧囂的聲音,憤怒,滑稽,完全隔開一道厚玻璃牆的,啊,久違的,靈魂的獨語。我讀每一篇時,都深深為他敲下一個鋼琴鍵,那個清澈、深切的愛著人類、一種孤獨的相信哲思可以支援人在曠野行走、頭頂漫天繁星而沉靜清醒。這不是如我這年紀,屢屢讚歎我較熟悉的,一些年輕天才小說家的噴湧才氣,而是,我在任何年紀遇到這個作者,都會安靜且對未來不顛倒恐懼,和他以敬重之朋友的澄淨,或各持一杯咖啡,或煮一壺香茗,分盅回味,徹夜漫談。這是他經歷的這個時代,他和許多深邃心性年輕人要面對的未來,可以如何珍惜性靈的,沉思錄。海凡 (作家)志勇要出書了!印象裡十年前的青春、敏感、熱誠和進取,在文字裡更加清晰。他說:“生活是巨大的,我們控制不了,所以只能在喧鬧的環境中隔出一段閒置時間,為自己朗讀一篇文章,一段詩句。或許這已經是自愛的最好證明。”“自愛”⸺十年的印跡!他不止朗讀一篇文章,還寫成了一本書,書香裡彌漫著勤謹與朝氣。 本書為雪蘭莪暨吉隆玻福建會館雙福文學出版基金叢書。

作者介紹 李志勇馬來西亞霹靂州太平出生,定居檳城。馬來亞大學中文系榮譽文學士,北京大學中文系碩士,香港科技大學人文學部博士候選人。2024 2025 哈佛燕京學社訪問研究生。曾獲花蹤新秀散文獎及馬來西亞多項大專文學獎。這些年遷徙寓居的地方包括吉隆玻、北京、香港、臺北與美國劍橋等。喜歡City pop和K-indie,鐘意港式點心和印度料理,享受島嶼和海洋,也期盼詹姆斯·韋伯太空望遠鏡定期回傳的宇宙圖像。

產品目錄 目錄003 序一 讀寫之外的少年養成 ·陳雨顏·007 序二 在沼澤中行走——序李志勇散文《漫步修習》·張惠思·016 屋內星空018 門神與布魯托022 必須學會的一種疏離026 散步之必要遛狗之必要薄荷茶之必要030 一些對不到的平仄和來不及白髮的忐忑033 鳥事039 美化校園組、兩棵棗樹及其他043 逆箭、緘默及其他050 校園景色兩三語057 朗讀空閒059 校車時光064 臉068 觀雷聽雨074 清香的聯想078 考場、圖書館及其他083 那些尚未形成的寫作胚胎086 蠹魚、銀魚及其他088 雨天玻璃、細胞壁及其他094 花神缺席,你靜靜聆聽097 格子裡的自語099 於是駱駝就逃出綠洲105 告別年代的不告別109 誰能夠闖進誰的世界偷窺112 甜美粉嫩的年紀116 風起,風散120 “故事是永恆的。”122 虛耗世代124 華人速食127 當我們在討論食物時我們在談論什麼130 在火車上(一)133 2013:流浪者之歌138 2014:失敗之作143 見證與沉默151 螃蟹、白斬雞及其他156 饑餓、第四名及其他160 未了165 萬年青167 當冬夜漸暖173 爬山虎176 擺蕩搖晃,我們劃槳如常179 餘生(草稿)182 The stars remind me that we’re not together187 在火車上(二)190 2018:天才兒童1985194 2019:安九198 3月速筆203 大智若愚,大愚若智205 後疫情症候群209 起落平安212 I Must not Fear 216 我也想給你寫一封短短的信220 Netflix224 May. Maybe before. Might be after.228 Azure、光及其他231 2024: There are days when I give up on my body.236 附錄:跟不上時代就寫信239 後記:散文的背面

| 書名 / | 漫步修习 |

|---|---|

| 作者 / | 李志勇 |

| 簡介 / | 漫步修习:散文始終凝視萬物秩序,觀照生命內化的紋路。這本文集收錄李志勇自2012至2024年間的散文,書名《漫步修習》既表示漫不經心的散步,也反映了作者寄居不同地方的漫 |

| 出版社 / | 季風帶文化有限公司 |

| ISBN13 / | 9789672086291 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789672086291 |

| 誠品26碼 / | 2682906146006 |

| 頁數 / | 244 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 2:中文 簡體 |

| 尺寸 / | 21X14X1.5CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 300 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 序一

讀寫之外的少年養成

陳雨顏

2024年末,在歲月更換之際,展讀志勇交來的散文集。彷彿看著年少的他在風中款款走來。那一年,志勇15歲,在鍾靈中學念中三,我是他的華文導師。早慧的孩子,眼中有著對知識的渴望,對人生的探知。上課,寫作業,發問,無不展現他比同學成熟的一面。

中四開始,不再教他,即便在同一所校園裡,我們很少相遇。中三上課時的某一天,我曾在白板寫下自己的電郵,歡迎學生隨時寫信來聊。志勇愛寫信,就在那個不常相遇的時刻,志勇開始通過電郵給我寫信。他把年少的夢、理想、不滿、開心,在生活中的大小事,落筆在信中。如今在他的散文集中,志勇也多以寫信方式書寫。從當年讀他的信,到今天讀他散文裡的信,在寫給自己或友人的信中,志勇依然細膩地把生活寫入,更多是縝密的心思,源源注入文章中。《當冬夜漸暖》他寫道: 「比起現代人對已讀不回的種種苛責,唯有在通信的密語裡,等待是最美的修辭。」

創作來自於閱讀。志勇在高中的時候,開始大量地閱讀,即便是一名忙碌的優秀理科生,只要聽說了某位作者、某本文學書籍,他都會想辦法獲取來閱讀,同時絲毫不影響他的學業成績。他的吸收力強,分析能力及悟性也高,這對他後來的創作極有幫助。大量閱讀之後的志勇開始創作,參加比賽,也頻頻得獎。然而,參加比賽並不是他的目標,單純書寫才是。

這本散文集收集他2012至2024年的作品。在《門神與布魯托》、《鳥事》、《美化校園組、兩棵棗樹及其他》、《朗讀空閒》、《校車時光》等文章,他寫小學與中學的生活,原本是一些被忽略的事件,在他的筆下多了一份關懷,也多了一層讓人思考的層面。做為老師,我在閱讀他的這些文章時,在熟悉的教學環境裡,收穫一種碰擊似的感動,感受到他的細膩心思。

志勇的生活一直都沒離開過校園。從小學公民二校、鍾靈中學、馬來亞大學(學士)、北京大學(碩士)、香港科技大學(博士班),間中在臺灣大學及哈佛大學燕京學社交換、訪學,在這趟學術訓練之路,他一直沒有放棄文學寫作。儘管散文創作圍繞在校園生活,但是每一個階段,都有他對生活,對生命,對周遭朋友的不同感觸。在生活細節中,他沉思、過濾,之後抒發於紙上。正如他在《雨天玻璃、細胞壁及其他》裡寫道:「我常常從細微之處偷窺廣袤的世界,從聯想中得到樂趣而滿足。總在這些事物的反復推敲中,厘清一絲一縷的關聯,長年累月竟然也構建出一層一層屬於自己的知識結構,既密實又流通。在很多孤寂空虛的時刻,這些細微的事物給予了我踏實的生存之感,彷彿它們也成了生命中的細胞壁,方形、透明,卻支撐了我的生命,讓它堅實,更有厚度。」

馬大畢業後,志勇獲得獎學金到中國北京大學修讀碩士,原本應該是一段平坦豐盛的深造路。一年多後回到大馬過年度假,卻遇上疫情暴發,無法返校,只能留在家裡,在資源匱乏下,辛苦地上網課,完成論文,畢業。志勇一直都胸懷大志,要繼續博士課程是早有的念頭。在申請和等待的這一段時間裡,他浮浮沉沉地撿拾人間煙火。即便生活中的不如意,讓他倍感焦慮、身心靈皆被侵蝕,然而,在他的散文中,我們看到他始終清醒。在《大智若愚,大愚若智》中:「生活當中似是而非的東西太多,需要辨別是非的能力,更加需要沉穩的心,有遠見的視野,以及扎實的基礎功(學科訓練,學科知識),才能真的站穩立場,與敵手對打,對晚輩啟蒙。」

說到對晚輩啟蒙,志勇一直沒有忘記對後輩的栽培。他回到中學母校辦讀書會,談論那些我曾經介紹他的白先勇、西西、楊牧、卡爾維諾,也從他那裡認識韓麗珠、言叔夏。疫情行管令期間,他也在網上辦一連幾場讀書會,講解世界名著,卡繆的《瘟疫》,也介紹馬華作家如林金城、龔萬輝、梁靖芬、盧姵伊等等。他帶領學弟探索書海,讓他們有機會向他學習。為了鼓勵學生創作,母校出版鍾靈文集系列《青龍木下的身影》(2017)及《鍾舍書箋》(2020)時,志勇不僅幫忙選稿,更與有關學生見面,面對面指導學生修改自己的稿件。由此看來,志勇一直在磨練自己的創作功力,也在指引後輩。

在這電子書流行的時代,出紙本書值得慶賀,更需要勇氣。然而值得書寫,值得留念的人事物,還是得通過文字留下印記。無可否認,手握著書時,更有閱讀的感覺。此時此刻,志勇尚在哈佛大學燕京學社訪學,他的世界更遼闊了,期待他的書寫,更豐盛更動人。

陳雨顏

1980年代末曾與五位友人出版藝文刊物《青梳小站》,書寫散文。本名陳倫瑛,退休前為檳城鍾靈中學行政副校長兼華文導師。

序二

在沼澤中行走——序李志勇散文《漫步修習》

張惠思

三月漸漸見底,一天緊逼一天地骨牌般推倒,彷彿在倏忽間,就會在無聲息中佇立在四月。全校園三周內都以網課取代實體課的行政指令使得三月的文學院幾乎與每一年的開學周的喧囂熱氣縈繞完全逆反,彌漫著某種雨林沼澤湮熱的悶默與寂然。雖然實則整個大學的類學術機器運作幾乎完全不曾停喘過。而這個三月,各種製造還是沙石俱下的到處歡快流竄,令人咂舌的消息一件接一件,令人彷彿像一個自以為是老手的徒步者,經歷漫長時日的跋涉後,發現還是在沼澤中行走,幾乎想不起上一次輕鬆愜意的散步是什麼時候了那樣的不可思議。一連四個小時連續不斷的網課結束後,從研究室踱步出來,轉頭就碰見從自習室裡剛剛結束網課正要離開的一位學生。兩人皆愣了一下,笑開。研究生室亦還亮著燈,想來是還有研究生已經返校,在自習室裡埋頭做事。有學生的院系,彷彿就瞬間驅散了悶默與寂然。陳平原老師說過,一個大學真正的思想傳承與名聲遠揚,皆在於師生互動之間產生。教與學中互相迸發的思想力、閱讀發現與生活閒聊中體現著的代際之間的互補與對話,那樣的迷人。多年前回到馬大文學院,從來敲門的穎英與凱霖開始,逐漸與好幾位有想法有關懷的學生相識,往往由課業討論延伸到學界、文事與生活,觀念的辯解、暢談與笑語,彷彿將成為中文人的道路上的同行者。其中,便有志勇。

與志勇結識,是與雪麗一起籌備《在島嶼寫作》紀錄片進入校園的活動中,我們要找可以先帶著同學們閱讀楊牧的學生。籌備的學生們很快遞來志勇的名字,以及說起他與文學閱讀、寫作的亮點。花蹤新秀首獎。在未上大學之前就幾乎讀完楊牧的大一學生。雨顏的學生。的確令人驚喜——才想起,那一屆的應考生們選擇大學之前,《青梳小站》的編輯、當時是鍾靈中學華文導師陳倫瑛的那通電話:「我有一位中文十分優越的學生,應該鼓勵他去臺灣呢還是來大馬中文系讀本科?」應該就是這位學生了——。爾後見到志勇,已是一群活潑雀躍的大一生中最為老成持重的班長,輔導課中時時能有精湛見解以及可以找見其背後超越同齡人的龐雜閱讀與承擔精神,亦可見他對周圍的人與事、馬華文學等貼切且清晰的認識。「我選擇馬大——」。還記得那一臉的正氣凜然。借助臺灣文化光點慷慨大氣給予的信任,滾石般一連串的文學與學術活動的推辦,包括國立三所中文系的文學講座、楊澤的駐校、李永平返馬、「從清代到民初:文學與思想」研討會邀來夏曉虹老師及陳芳老師等、鄭毓瑜與李有成等院士與大學者親炙的學術研習營,帶著研究生與論文生到依大等參與研討會、黃錦樹與劉正忠的世紀對談等。志勇本科三年半時光,幾乎都參與其中。大三那年,志勇和佳音,是我那一屆中唯二的本科論文學生。佳音做蘇曼殊研究,志勇研究周作人,兩人都交出超乎同儕的論文。後來我們談起,才發現志勇選擇研究周作人的緣由,是想借論文認識性情、個性皆與自己相違逆的散文家。在黃錦樹語中我們的加拉帕戈斯群島的境況,我們幾乎是在沼澤中行走——傾全力地嘗試繞過一片片荊棘或芒草,小心翼翼地努力規避觸目心驚的野人部落的粗暴殺戮的,尋找不可至的尋常小徑。在這樣的環境,實在沒有辦法草木蟲魚。若有心,皆無法不魔羅。一轉眼,志勇已經一步一腳印地經歷北京大學完成扎實的碩士訓練,到吳盛青身邊讀博、到哈佛訪學,並且交出了他的散文集《漫步修習》。彷彿時間它不曾艱難煎熬、不曾深夜叩問、不曾磨損,又回到了初心,由始至終,不曾改變:書寫與見證。文心,它並沒有不在。而寫作,始終是研究路上最不可求、卻又是最迷人的心路回歸。如志勇所寫:

希望借由書寫,我們安身立命。記載的人事物或許本質上已經是虛幻的,我們只不過在虛幻之中記錄虛幻。但如果這個世界早已經歷無數次的清洗,書寫便是頑強污垢,它的印跡會讓有心人發現,虛幻之中也有真實的途經可以依循。(頁219)

讀志勇的散文,竟在初始的文卷中讀及草木蟲魚(《鳥事》中的黃雀、蟻、鴉,《美化校園組、兩棵棗樹及其他》中的像一條任人擺佈溫馴的蛇的水管、昆蟲屍體、沉默的植物),那幾乎是不曾辨識過的志勇——早慧、柔軟的觀察力。那個陌生的鍾靈小子,大概在倫瑛(雨顏)序裡會有更多描摹。置身于馬大中文系,知識與學問的打磨與修煉,幾乎取代了可以隨心所欲讀書、天馬行空的想像與放肆寫作的時間,但志勇還是在間隙中緘默地延續部落格時期的散文跋涉。這部散文集中,這些散文形態的出現、節奏的把握、思考的嵌入,幾乎亦是志勇對散文這個文類思考的呈現。這些年來,隨著黃錦樹與唐捐對於散文的本質的延伸,《論嘗試文》到最近唐捐的散文家族與山寨散文等的討論,作為以散文開啟寫作之路的志勇與姵伊多位年輕寫作者,這些年都給予散文文類更大的關注與用心。黃金之心。形散神不散。用心而非用力的雕刻與銘記。我想,這是志勇散文集中好一些採用書信體的框架考慮所在。這個隸屬志勇的自己的園地裡,因為這些書信體,那麼多的英文字母縮寫——W、G、WS、GH、HS以及那不時出現的柯羅諾斯。幾乎很容易的讓閱讀的人滑入其傾述話語。夾雜在一眾散文中的好多篇書信體,亦彷彿是古老文心的開展——李歐梵的《人文六講》中便細細的為我們剖開,世界即便再飛速,人的心要如何變如何適應,亦唯有藝術能舒緩、能回返。——於是,我們才能與學術術語的固化邏輯以及平日口頭話語的輕率稍微拉開距離,回返較為內在的、緩慢的、敞開的傾訴與對話。我想,這與志勇是善於傾聽,亦願意傾談的個性契合。文人式溫柔的相待,咖啡廳一隅的對膝靜坐,帆布袋與明信片上的輕語,大抵是當代文青們隱匿的渴求——明亮的亦日常的日光。它正常,它真實。不必刻意不媚俗的張揚,不必搬磚地在臉書頁這仿若已取代華社,卻但沒經價值估價、全靠自我推銷竟也得到買單的「平臺」堆砌自己的名字的刻意舉動。記得好幾年前,志勇與穎英在文學雙周主持的那場讀書會,主文本讀的是唐捐的《世界病時我亦病》,然後附加李維菁的《老派約會之必要》。那實則是一場異常節奏合拍且文學意味滿滿的校園講座,真摯的話語令人想念至今。這本散文集,亦能嗅到一絲老派約會寫法,唯當中混有的魔羅氣息值得一再重讀咀嚼。

在北大讀博的那幾年,偶爾會沿著勺園留學生公寓側漫步,那是我為數不多漫步修習的怡然時光。憂愁時會到那堂吉訶德石像周圍兜轉徘徊,更多是在週末時分經過東門中國學生宿舍內側,在一排吊曳著滿滿一樹長絲懸掛著小指般蟲子的槐樹群下,在敞開一地的賣書地攤裡流連。到食堂打飯,到教研室去和陳平原、夏曉虹老師一起吃飯。那是我的北大,明亮的亦日常光照的學術日子。志勇也一樣,從馬大到北大,有著他自己的北大故事。而北大之後,志勇到香港、到美國,走得更遠、更好。本雅明說:「遠行者,必有故事。」恭喜志勇在他最美好的時光裡出版了第一本散文集,相信志勇會繼續書寫,以學術文、亦以散文。

01.04.2025於坦普爾湖

張惠思

北京大學文學博士,馬來亞大學中文系高級講師,馬來亞大學馬華文學研究中心主任。寫詩,著有詩集《站在遺忘的對岸》與散文集《心事紅紅》。

自序 : 後記:

散文的背面

2025

2020年初從北京回大馬,一邊過年、寫作業,一邊從新聞知曉遠方暴發疫情,即刻浮現兩個念頭:一、我在北大的時候,這件事肯定已經發生,再晚一些動身可能就很難出境;二、我很有可能再也無法返校。接下來的日子果然在Streamyx的龜速下對著螢幕上課,擔任助教;在各種阻礙之中戰戰兢兢完成線上開題、答辯、畢業。過程卡頓自然不必說,跟實體課師生隔著錄播的時差而漸行漸遠、書寫的挫敗、延畢的念頭、未來規劃重新洗牌……或許已經不足為外人道。之後麻煩蒙恩和他的朋友清空宿舍,打包一大箱、一大箱的行李海運回來,卻看到箱子都被更換,大小各異。拆開來看盡是被人動手腳的淩亂:衣物和書籍混在一起,平裝被精裝壓到不成書型,《譚嗣同全集》、《罪與罰》、《斯坦納回憶錄》,還有自己很喜歡的幾本書都不見蹤影。

碩士畢業之後,花了將近兩年申請博士班。那段時間一邊在馬大中文系做助研,一邊考了不少奇奇怪怪的語言測試,修改了好幾遍個人陳述和研究計畫。很多個下班深夜和假日空檔都深居簡出,麻煩潔瑜上線協助備考或潤稿。「Are you there?」有時她滔滔不絕卻得不到回應,大概是我已經累到腦袋當機。當然知道有些路徑更舒服自在,比如在原本的大學讀博,比如申請不需要提交奇奇怪怪語言成績的學校。一些人感慨我不夠靈活,不願變通。我沒有回應的真心話是:「那些地方當然很好,但我看不到自己的未來。」 Gap year就是有這樣的契機/危機。不同的朋友頻頻召喚:來我們這裡上班啦,都是能力範圍之內的工作,月收入逐年增長,只要賣力一些,幾年後就能經濟安穩。

收到港科大錄取信的那一刻,心中沒有太大起伏:真的太累了。磨平觸感和虛耗精力的事物陸續湧進生活,成型的字句越來越少,破碎的夢卻越來越多。在那異度空間我經常嘶吼。上次或許跟詐騙集團激烈爭執,這次正在跟至親起衝突,下次可能被考試委員詰問論文……夢裡的我總是狼狽地辯解、爭論,有時明知黎明將至,還是不甘心地睡回去,繼續入夢想吵贏一場。它們就像深不見底的汪洋,控制流向的閥門形同虛設。它什麼時候滲透你的日常也像颱風來襲,只能無奈接受,整頓災後現場。無論諮詢專業人士,還是自學塔羅占卜,這些年都在想辦法剔除卡在時光罅隙的那些疙瘩——它們長時間影響我的作息和情緒。在所謂的靈魂暗夜遊蕩,什麼佛系、躺平都微不足道。這些詞彙完全無法承載踽踽獨行的茫然和無從言說的鬱悶。或許已經不足為外人道,意思是外人只會輕描淡寫:「想當年我比你吃了更多苦……」甚至反詰:「你就不能堅強一點?」

後來跟香港朋友閒聊,感慨這些熟悉的人事物早已改變,他們不再看透字句裡那層泛光的薄膜,甚至有意將它撕破。這是一個關於「Mon貼」,手機保護膜的比喻。它是透明的存在,讓人安心在螢幕滑動,流覽薄膜另一端的赤裸。如果執意把薄膜褪去,才認為那是真相,這種念頭危險也恐怖——確實如此,但少了薄層的保護,事物容易摔壞、刮傷,文字終將枯萎。寫作到了某個階段,依舊可以是屋內的喃喃自語,但也會是戶外叢林的鳥獸低吟。有誰經過,就有誰被驚嚇或吸引。尤其散文、小品、隨筆,它們離不開透明的思考——你不能騙人,你只能選擇注重什麼,從什麼角度切入。你不能要求所有人對你有理解之同情,但也無法為了豢養同溫層讀者而竄改回避。中文現代散文如果追溯源頭,一支會帶你看到蒙田Les Essais的思辨靈光;另一支則會讓你看到明代小品的個性追求。這類文字因為真摯,多寫會內傷,會冒犯人。相較小說「可畏的想像力」和野心勃勃的虛構敘事,詩歌「引譬連類」和超越語序,甚至靠近神啟的巫言,散文始終凝視萬物秩序,觀照生命內化的紋路。

「沒有邀你……在於沒文學的位置。」這句話存在手機裡多年,成為另外一句反復思索的「警語」。我不懂對方篤信的「資格論」具體擁有哪些標準,我們又能否把它們奉為圭臬。獲獎無數、曝光率極高的文人和學者肯定有其實力,但不表示他們的權威話語不可撼動;不常參賽、文壇和學術圈外人其實也臥虎藏龍,文學觸感敏銳,思辨能力極強的高手並不少。每個位置都是各種關係下的結果。一個人或一部作品需要被看見,不單靠個人實力,也關乎環環相扣的大環境。我長期接受的文學教育、學術訓練,主要教我如何辨識文學作品、學術論述的優劣。這份辨識能力讓我們可以穿透繁雜假像,跟世人分享值得一讀的好作品,也通過它們磨礪思考,獲得啟發。這是我的長期興趣,也是我的日常工作,委實不曾有時間和力氣好好思考獲得位置的技巧。

某次離開馬來西亞之前,為了方便處理雜務,曾經下榻凱霖住處幾天。那是我近幾年感受最為飽滿的禪修時光。好幾個深夜我們暫離工作狀態,疲憊又亢奮地連續一問一答,在語言和思緒裡瓦解和重構。我們圍繞意識、淬煉、十字架、安放位置、愛與被愛等關鍵字及其背後的內涵深聊,直到晨光熹微。我們攤開各自的陰暗面,看穿彼此的窟窿,也接住了彼此的殘缺。促膝長談的那幾天清除了我過往創傷的渣滓,整個人清爽許多。這當中沒有經歷什麼特別的神聖儀式,純粹是通過真摯深刻的對話,完成狀態的切換、蛻變、抽離、重組……restart, relocate, rejuvenate, re- 的首碼揭示萬物只是換湯不換藥地活著,亦如雲雨傾瀉滲透大地,大地蒸發聚集雲雨的無限輪回。我一直等待亂流之後塵埃落定的片刻沉靜,等待自己有勇氣撿拾過往零零散散寫過的東西,凝視它們所承載的記憶、思緒、愛與恨,然後平靜地說:我準備好了。

我對命名很不敏感,很多文章都是先下筆再想題目。《漫步修習》是姵伊建議的,恰好我喜歡「wandering」,既表示漫不經心的散步,也反映了我寄居不同地方的漫遊狀態。書中大部分內容與校園日常有關,也跟不少友人對話,它們是我的修習過程。英文書名Gaining Through Wandering仿擬「Gaining Through Losing」,後者是平井堅名曲之一,後來F4翻唱成中文版的《流星雨》。文集裡寫給柯羅諾斯的信,是臉書興起「一日一圖一文」時,嘗試寫了圖文並茂的「道聽圖說」系列;標題《X、Y及其他》都屬於同一類的寫作嘗試;有好幾篇特別標示年份,是想借用當年發佈的歌曲寫點隨想,再連結那一年的生活事蹟。梳理超過十年零零散散的書寫過程,我也發現較為滿意的散文都體現在書信,差別只是在於媒介(真實寄件、電郵寫信),共同的是它們都有具體的對話物件。如今這些文章大致依據寫作年份重新編排。

感謝陳雨顏(陳倫瑛)、張惠思、駱以軍、海凡四位老師慷慨賜序、寫推薦語。感謝雙福文學出版基金和評審團的支持與認可。三三出版社的慧鈴及團隊做事嚴謹認真。慧鈴與我有好幾個月隔著大半天的時差,頻密通信討論編輯、排版、校對等細節。加上立祥簡潔大氣的封面設計,以及麗敏協助校對,我的第一本書能夠交由他們處理, 很是安心。我很喜歡偉豪幾何圖形風格的畫作,很高興文集可以收錄他的插畫。家人這些年來都讓自己自由選擇人生去向,我無以回報,大概只能答應他們會好好照顧自己。

每次熟悉了一座城市,又得匆匆離去;然後嘗試融入新的城市,時間到了又準備遠航。一切像開課周,身心眷戀過去的舒適平穩,眼前則需應對各種突顯自己笨拙、生疏、格格不入的流程和節奏。我深切明白這些細碎零散的生命紋路,必須親自厘清、檢視、整修。積累了好幾年的事故,說與不說其實無所謂,甚至淡忘了。然而在潛意識裡,它們一直牽制生活方方面面。不禁恍然:原來我是那麼介意又想漠視它們啊。既然如此,那就在重新翻閱和編輯的過程中和解、告別吧。拆除清理這些延誤的包裹,生命才能騰出空間,接納嶄新的人事物。但願這些呢喃化為祝福,它們會像我初次進入港科大圖書館,靜觀午後落地窗外遙遠的鷹,盤旋天海之際——故事早已開始,只看如何接續。

2025年4月初

寫於哈佛燕京學社

神學街2號樓129室

最佳賣點 : 漫步者,必有故事。

以漫步思索,以書寫修習,以文字封存時光。

花蹤文學獎新秀散文組首獎得主李志勇首部散文集!