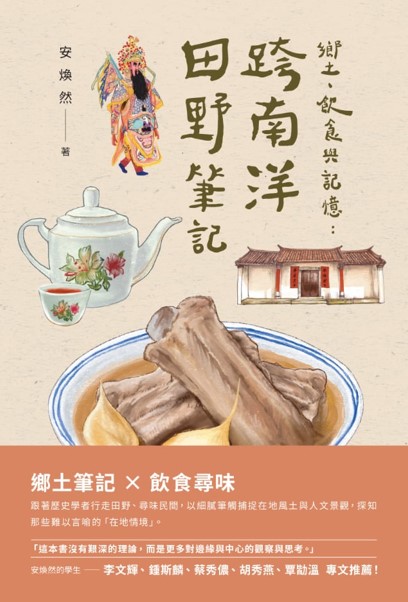

鄉土、飲食與記憶: 跨南洋田野筆記

| 作者 | 安煥然 |

|---|---|

| 出版社 | 季風帶文化有限公司 |

| 商品描述 | 鄉土、飲食與記憶: 跨南洋田野筆記:鄉土筆記×飲食尋味跟著歷史學者行走田野、尋味民間,以細膩筆觸捕捉在地風土與人文景觀,探知那些難以言喻的「在地情境」。「這本書沒 |

| 作者 | 安煥然 |

|---|---|

| 出版社 | 季風帶文化有限公司 |

| 商品描述 | 鄉土、飲食與記憶: 跨南洋田野筆記:鄉土筆記×飲食尋味跟著歷史學者行走田野、尋味民間,以細膩筆觸捕捉在地風土與人文景觀,探知那些難以言喻的「在地情境」。「這本書沒 |

內容簡介 田野行腳 × 飲食尋味 × 人文思考作者的留台經驗,影響了其學術方向與研究重心。返馬後,任教於本地大專學府,帶領學生深入田野,參與多項研究計畫,包括柔佛潮州人、客家人與海南人史料搜集,撰寫了大量的田野筆記,成了本書的核心內容。本書聚焦馬來西亞歷史、跨南洋鄉土與飲食文化,雖為專欄文章的集結,卻透過相同主題敘事的串聯,使內容更具脈絡與整體性。書中融入作者對邊緣與中心的觀察和思考,批判權力位階的傲慢與無視。作者亦提出田野行腳的核心態度:要能走、要能睡、要能吃,才能探知更多的在地情境。作者不但借鑑人類學家克利福德·吉爾茲(Clifford Geertz)的「內在視角」與「深描」,更認為田野調查不只是學術研究,還是人格的修行與培養。跟著作者的視野,一起走田調,重新發現那些邊緣的事蹟與聲音。「煥然師不是褊狹地談田野調查、族群研究、鄉土教育及在地飲食等諸事,其思考與格局是相當宏闊的;而某些文字的意有所指,指向的還是某種世態與風氣。」——李文輝 「安老師這本田野筆記,頗似當年許雲樵及魯白野等秉持『知識下放』的精神傳統而撰寫的史話文體。」—— 覃勓溫

作者介紹 安煥然(Onn Huann Jan),新紀元大學學院中文系教授,武漢大學國家文化發展研究院客座研究員。廈門大學歷史學博士,成功大學歷史語言研究所碩士,原南方大學學院副校長。 曾獲(台灣)僑務委員會遴選為首屆「全球傑出僑生校友」(學術成就類,2021)、第一屆南方大學學院卓越教學獎(2013)。曾為《星洲日報》〈言路〉版「邊緣評論」專欄作者。 著作包括 Sejarah Pertukaran Budaya Antara Malaysia dengan China(2024,馬來文譯本)、The History of Ancient Cultural Interactions between Malaysia and China(2024,英文譯本)、《海洋與南洋:海南人的歷史與文化》(2024)、《小國崛起:滿剌加與明代朝貢體制》(2019)、《邊緣評論:文化漫步》(2019)、《邊緣評論:吾土吾民》(2019)、《文化新山:華人社會文化研究》(2017)、《古代馬中文化交流史論集》(2010)、《本土與中國學術論文集》(2003)等。

產品目錄 3 序:安老師的心路歷程與治學探索 李文輝7 序:邊緣,才有客觀的視角 鍾斯麟(Jamsreneen bin Jamaran) 10 序:堅守誠實,追求理想,在專業裡磨練 蔡秀儂 13 序:走在前端,為莘莘學子導航 胡秀燕16 序:抱持溫情與敬意,展開田野筆記 覃勓溫 23 第一章 眾裡尋他千百度77 第二章 認識是愛的開始109 第三章 不變的你,熟悉的味165 結語 深描筆記、知味邊緣

| 書名 / | 鄉土、飲食與記憶: 跨南洋田野筆記 |

|---|---|

| 作者 / | 安煥然 |

| 簡介 / | 鄉土、飲食與記憶: 跨南洋田野筆記:鄉土筆記×飲食尋味跟著歷史學者行走田野、尋味民間,以細膩筆觸捕捉在地風土與人文景觀,探知那些難以言喻的「在地情境」。「這本書沒 |

| 出版社 / | 季風帶文化有限公司 |

| ISBN13 / | 9789672086338 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9789672086338 |

| 誠品26碼 / | 2682906145009 |

| 頁數 / | 168 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X14X1CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 200 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 序

安老師的心路歷程與治學探索

李文輝

蒙安煥然師雅囑,為其新書撰寫序言。起初頗感躊躇,唯恐無力承擔這一厚意。而後考慮到自己曾參與「搜集柔佛潮人史料合作計畫」的田野調查,追隨煥然師二年有餘,聆受教益殊多,沾潤恩澤甚深,加上這段經歷與新書內容又有關聯,遂承命無辭,勉力作一初稿,淺談讀書與受學的體會。

《鄉土、飲食與記憶:跨南洋田野筆記》是一部自選集,輯舊稿重寫而成,大部分文字,曾經拜讀過。從書題命意,讀其選文,觀其目次,連綴篇首與結語,諸篇間實存在一以貫之的理路,編織成具有主題的敘事。全書自述平生,描摹人情,觀察事態,行走寰宇,品味飲食,反映的是煥然師的心路歷程與治學探索,及其對自身觀念的履踐。

煥然師是學者,也是專欄作家。由是之故,其專欄文章,旁徵博引,辨析入微,能切中肯綮;同時又能馭繁執簡,深入淺出,言之有物。老師通過明白如話的寫作直抒胸臆,經常將深厚的道理說得薄,說得接地氣,說得有見地。新書收錄的文章,令我心生觸動與共鳴的,往往便是字裡行間的情之所至,平易筆墨裡的人之常情,以及生活思想中的某個閃念。

接下來,再簡單聊這部田野筆記的兩個板塊:鄉土和飲食。

首先,說鄉土。

第一章〈眾裡尋他千百度〉,合十三節;第二章〈認識是愛的開始〉,合八節,用樸素的語言,記寫走過歷史、跋涉田野的每一步;以直白的陳述,引導讀者踏實地走近筆下的人文鄉土與精神家園。之中關係到「搜集柔佛潮人史料合作計畫」的章節,勾起了我的回憶,雖時空阻隔,尚歷歷在目。我感動的人事物,寫進幾年前的一篇短文裡,此處不復贅言。謹藉此機會略作補敘,表達珍藏心底的感激,說明我孜孜於歷史田野教學的原因。書中提到王老婆婆手寫的祝語,師母親織的圍巾,我一直念念不忘,默默感謝長輩們的關懷;而師事煥然師期間,則服膺其身上體現的精神。這股精神是溫熱的,糅合著興趣、理想與信念,甚至昇華為責任與志業之意識。不管重讀幾遍書稿,仍可以感受到煥然師的真誠與溫度。如今我在中學執教,引領中學生做口述歷史,搞田野調查,辦古蹟巡禮,從事鄉土的教學,皆可視為蹈履老師的足跡,綿延一貫老師的精神。這是鼓勵著我繼續行走在歷史田野的原動力。

其次,談飲食。

田野調查,經常下鄉。

「鄉」字,原是「饗」之本字。古字形似兩人對坐,中置食器,搭伙共餐。在華人社會裡,飲食是一種文化;在田野調查中,飲食是一種交流。遙想當年的考察活動,各地長輩與友人饗以美食招待。於是,我們遍嚐道地滋味,結交四方朋友。而多篇口述記錄,便是在餐桌上完成。猶記得那些年吃飯時的採訪,有寫在餐巾紙上的筆記,有煥然師與學弟妹為我夾在碗裡所留的飯菜。

第三章〈不變的你,熟悉的味〉,合十六節。開篇即闡明田野調查之三昧:要能走,要能睡,要能吃。這既是調研者的一種態度,亦含括對在地情境的那份體察,誠有啟發後學的意義。有志於田野調查的繼踵者,不妨仔細玩味,領略箇中要旨。一開始定下這樣的基調,就註定文章雖圍繞飲食鋪陳,卻不會是純粹的美食攻略。尋味不注重追蹤食物,咀嚼不滿足口腹之慾,煥然師借題發揮,寫了鄉情、治學方法與人文關懷等內容,他是食在專業學術與湊熱鬧的邊緣。本章篇幅,海南飲食比例稍重,聯想起老師的祖籍背景,或是情意結使然。這裡必須指出,煥然師不是褊狹地談田野調查、族群研究、鄉土教育及在地飲食等諸事,其思考與格局是相當宏闊的;而某些文字的意有所指,指向的還是某種世態與風氣。

大抵而言,本書筆調平易近人,溫而不火,於溫和處見溫情。如此書寫,符不符合大家的期望?我明白,飲食,個人有個人的口味;閱讀,大家有大家的觀感。人間世,困難事,還在眾口難調。即便如是,不同讀者群根據各自的興趣加以閱讀,興許會有意想不到的意義與收穫。

稱文小而其指極大,舉類邇而見義遠,是我對這本書的總體想法。

倘若用心品讀,仍能品出味道來。希望讀者解得其中味。

敬書數語,是為序。

二〇二〇年二月二日定稿於培群獨中圖書館

(第二屆南方學院中文系,南京大學中文系,南京大學文學院古代文學專業碩士,

笨珍培群獨立中學圖書館主任,第二屆郭鶴堯精神獎卓越獎得主)

序

邊緣,才有客觀的視角

鍾斯麟(Jamsreneen bin Jamaran)

邊緣,是安老師上課時常掛在嘴邊的詞,也是身為邊緣人的我最大的感觸。但也因為邊緣,才能站在客觀的角度上,對事情有更多的認識。

來自風下之鄉的我,上了中學已經知道沙巴本來就是大馬「邊緣」的州屬,但是也因為邊緣,我們沙巴漢才特別珍惜不同信仰、不同的種族共處的和諧局面。

我是二〇〇二年入讀南院中文系的。畢業後曾留校擔任安老師的助理,之後才出國深造,並於浙江大學完成大學本科和碩士學位。從把安老師當成老師看待,到把安老師當成親人看待,甚至後期安老師成了我的上司,唯一不變的是,我一直很感恩。在求學甚至工作上,安老師一直給我鼓勵,也一直「忘記」我是東馬的土著,我才有機會以更宏觀的角度,看待跨民族課題。

跟隨老師腳步的日子接近五年,無論是課堂上或是田野調查之類的學術活動,能在汲取學養之餘探尋不同的美食文化,對身為胖子的我來說可是運氣非常好的一件事。猶記得當時南院後邊的馬來檔口,一直到王宮Nasi Briyani,甚至遠在寬柔附近的Mi Rebus,我想老師當時為了「安頓」我這個穆斯林學生,也傷了不少腦筋。

我對於自己是穆斯林和非穆斯林的「夾心餅」而耿耿於懷,但安老師總是教誨我要積極正面地看待自己的處境。他表示,就因為我是「夾心餅」,才有機會擔當雙方的「橋梁」,可以向雙邊以各自熟悉的話語,解釋雙邊疑問,甚至是可以無所不問。

認識是愛的開始,恐懼來自對不明事物的不了解,而抵抗就是恐懼的進階版。我國雖然是多元民族與宗教的國家,但是各民族與宗教之間卻一直存在著誤解。還記得老師問過我,齋戒的時候是不是連口水都不可以吞?穆斯林是不是只有豬肉不能吃?我能回答的,儘量以我的角度回答。上述問題在不同的語境由不同身分的人提問,就會有不同的結果。若提問人是學術研究者,估計還能得到確實的回應;若是一般人在不太適合的語境裡提問,估計就會被認為是故意找碴兒了。也因為這樣,才在赴華深造,於浙江大學時期「不務正業」,跑去研究伊斯蘭在明清時期,如何從儒學的角度出發,在人口有九十巴仙漢族的中國站穩腳跟,並以此課題完成了我的碩士論文。

也因為這樣,浙江大學畢業後,回返家鄉沙巴,就跑去各大學兼職,以自己的過來經驗教導非華裔漢語,偶爾摻雜跨文化的對話。希望自己能盡些綿力,培養更多的未來「橋梁」,打破由「不了解」構建的壁壘,讓各族與各宗教重新認識。畢竟,誠如安老師所說的:「認識,是愛的開始。」

(南方學院中文系,浙江大學中文系,浙江大學中國學碩士,

現任沙巴《詩華日報》編輯,大學與學院外語【漢語】兼職教師)

序

堅守誠實,追求理想,在專業裡磨練

蔡秀儂

安老師是我在二〇〇二至二〇〇四年就讀南院中文系時的班導師,也是我的畢業論文指導老師。就讀期間,因為參與了﹁搜集柔佛潮人史料合作計畫﹂的編輯排版工作,而與老師有著密切合作關係。

跟他相處了三年,我不得不說,在大家眼中和藹可親、笑臉迎人的安老師,實際上是一名嚴師。當我們進行口述歷史時,通常都會錄音,也必須筆錄,過後再按照筆錄和錄音整理出一份口述資料交給老師。老師在審閱資料時會非常嚴格地要求我們做到逐字逐句最原始的呈現,絕不輕易過關。同樣的,我的畢業論文《哥打丁宜華小發展史概論》也是在安老師的百般挑剔下完成。還記得剛開始寫畢業論文時,安老師隨手就在辦公室的書架上拿了一堆校刊、地方宗鄉會館的特刊給我,要我抱回宿舍仔細翻閱。寫論文除了參考一堆資料,還少不了實地訪談。安老師有幾次還親自把我帶到小學去,陪我進行訪談。在寫論文期間,我們被要求定期向老師匯報進度。唯當時的自己也同時面對著幾件煩心的事,真的感到非常壓力。記得有一次,在校園裡被安老師逮到,當時我心想老師肯定又要追問論文的進度了,怎知道老師隻字不提論文,只問我的近況,還開車載我這個寄宿生到學校後邊的金山園(Taman Impian Emas)享用馬來糕點。這件小事讓我回憶起來常常感到特別溫暖。

以前,我對這個﹁搜集柔佛潮人史料合作計畫﹂沒有深刻的感受。直到畢業數年後,在新加坡工作的我出席了龍應台的《大江大海》新書發布會,聽完之後內心滿滿的感動。原來歷史的大門會因為這一批又一批的耆老去世後而關上,而老師正一步一腳印地帶領著我們搶在歷史的閘門關上以前為先輩的足跡留下印記。

懷抱著對本土的關懷出發,進而勾勒出屬於我們一個馬來西亞的民族精神面貌。他始終深信,認識就是愛的開始。在這個紛擾的年代,他堅守著誠實,追求著理想,在專業裡磨練,懷著不亢不卑之心,訴說著一個歷久彌新的價值觀。這是非常值得我們展書閱讀的。

畢業那麼多年,我其實很少再去找老師。不是因為我怕了他,而是一種近鄉情怯的情懷在作怪。常常在外頭可以很自豪地說:安老師就是我的老師。但是也怕別人聽了會覺得:蛤?妳是安老師的學生哦?怎麼這麼差勁?

我的人生沒有什麼成績,現在也只是一個蓬頭垢面的全職二寶媽,但是老師卻記得我這名學生,還請我為他的新書寫序,我很感恩。感恩生命裡有過師恩。

(南方學院中文系,元智大學中語系畢業生)

序

走在前端,為莘莘學子導航

胡秀燕

安老師捎來短訊,邀請我為他的新書寫序。當下,受寵若驚。自知文辭缺乏文彩,但本著莫忘師恩的想法,便接下此項﹁大任﹂。老師發來了這本書的電子版原稿,細細閱讀,段段回憶湧現,才明瞭為何老師邀我寫序。就如老師所言,懂的人,才讀出其味。

我是二〇〇五年入讀南方學院中文系的。畢業後曾留校在安老師主管下的學術研究處擔任助理,其後赴台,竟也是在安老師的母校成功大學中文系完成大學本科教育。而「鄉土」、「人文關懷」,這些名詞在我踏入南院,接觸安老師的課才有了體會。此二詞,安老師常掛嘴邊。學生時期,因為必修課「馬來西亞華人史」,得以跟隨安老師的腳步參與「柔佛客家人的移植與拓墾」的史料搜集。田野調查、口述歷史,那是必做之事。之後,擔任學術研究處助理一職,還能繼續帶著幾台錄音機、幾卷卡帶、筆記本到各地採訪。長輩們你一言我一語,聽到重點,安老師就會以清晰嘹亮的聲音插上幾句,想釐清脈絡。接著,便再三向我們確認:「有記錄下來嗎?」每回拜訪,視、聽、嗅、味、觸,五感皆能派上用場。老師會招呼道:「小妹吃!學生吃!」不論滋味如何,能吃盡量吃,要品嚐的是道地人情味。臨走,還千交代萬囑咐要帶走受訪的婆婆和阿姨們所準備的土產,滿載而歸。除了在柔佛進行田野調查,有一回我們到雪蘭莪巴生考察,竟一次品嚐了四家知名肉骨茶,那真是當研究助理的確幸。香濃湯頭,藥材香,巴生特色,沒齒難忘。曾經買了其中一家的藥材調味包想回味當年,卻煮不出其味。

在南院就學的日子裡,有幸進入中文系學生會理事層,承接「新山古蹟巡禮」的活動。穿梭於街頭巷尾,安老師邁開大步,扯著大嗓門,學生們緊跟在後。每到一處,老師先是介紹外觀、歷史,再進入裡頭細部觀察。我們幾個也就遵循這樣的模式和路線進行古蹟巡禮。即使走過幾遍,仍能遇見驚喜。踏出新山,前進馬六甲,老師聯絡當地資深記者歐陽珊(原名賴碧清)引領。一日導覽教學後,初生之犢便鼓起勇氣領著十幾人出發了。

由於安老師的緣故,連續三年參與柔佛古廟遊神,從旁觀者晉身為參與者。猶記當時雙肩掛著花籃,身穿遊神衣,從神廠一路搖晃到恭迎台。安老師跟著大隊,不時高聲歡呼吶喊,提振士氣。秉持著能吃、能走、能睡,老師總會展現出滿滿的能量,毫無倦怠感。

畢業至今,近一輪時光。每每經過廟宇,我總會習慣性地抬頭仰望屋瓦。在工作上,要求自己盡量、盡力、盡責。安老師無須多言,他的處事待人卻潛移默化地影響了一批人。這本《鄉土、飲食與記憶:跨南洋田野筆記》承載著多少南院生的記憶,感恩老師一路為莘莘學子導航。

(南方學院中文系,成功大學中文系,現任新加坡政府中學華文老師)

序

抱持溫情與敬意,展開田野筆記

覃勓溫

我是南方大學學院中文系碩士班在籍生,在文憑班時就受教於安老師。

記得上安老師第一堂課是中國通史,老師在介紹參考書時,特別強調錢穆史觀及其史家氣度,還半開玩笑說,他在台灣成功大學唸歷史系時的中國通史老師金中樞教授,是錢穆在香港新亞書院的嫡系弟子。如此說來,錢穆是安老師的師公,而南院中文系同學也不必妄自菲薄,至少你們的「師祖」是錢穆。要學習中華文化、讀史通鑒,還得學習錢穆的治史態度。無論是中國通史課還是後來的馬來西亞華人史課,安老師在課堂上都一再引述錢穆《國史大綱》的一句話:「對歷史要有一份溫情與敬意。」錢穆說道,所謂對本國歷史有一份溫情與敬意,就是不該對歷史抱持偏激態度,也不該認為自己已站在歷史頂點,而將種種罪惡與弱點推卸於古人。這既是史家應有的史德,也是記敘史實之筆法。

事實上,老師對本土、族裔、家國關懷也是執著的。

記得當初上「馬來西亞華人史」,我和同學主要負責南院前署理董事長陳聯順的生平傳記。無奈年輕氣盛,賣弄辭藻,文字不免帶些戲謔的意味,結果被老師罵得「臭頭」。反倒這些日子讀歷史、看歷史、寫歷史,遂明白錢穆的話,也漸理解安老師常說的:「通悟歷史的人,應是具有寬大胸襟,並以謙遜態度面對歷史和當下的人。」當時的我們確實不夠「謙遜」,以為自己是天下第一劍。

雖是安老師的學生,但二〇一六年進入南院中文系,我們也只是聽聽老師的課堂授課,對他的論著或評論並不熟悉。

說來有趣,我開始閱讀安老師的著作,是那年出版的《文化新山:華人社會文化研究》(南方大學學院出版社,二〇一七)。其中緣由卻也滑稽,當時老師常在課堂發出戰帖:「我這本書很硬、很悶,很容易讀到睡覺。你們之中誰讀得完,我就請吃大餐!」 為了敲詐老師,我們都一窩蜂去閱讀。「可憐無定河邊骨」,最終絕大部分學生都戰死沙場。事實上,《文化新山》行文雖「硬」,然其內容根基卻是老師十多年從事田野調查所獲得的紮實成果。但如何讓史料展現其生命力,還在於治學態度和方法。田野調查是一種實地調研方法,所謂百聞不如一見,在讀萬卷書與行萬里路之間,史家羅志田指出「所見」與「所聞」在史學體現距離——即「所見」是直接的、「所聞」是間接的,而「所傳聞」又是再間接的距離。我們做學問,寫歷史,面對本土與中國,既要「在地」深描,也需跨國越界與祖籍地比照。但面對文化斷層,關懷歷史還是重構史實最應該有的態度。然而這份關懷還得附隨一份溫情與敬意,絕不能在高舉民族大業旗號同時,一味自私地想問出些資料,藉以提升自己的學術地位。

老師對本土研究的熱忱與關懷對我這輩學生影響頗深。縱然體力不復當年,較難像「青年時代」般帶著學長姐到處跑田野,卻也「不忘初心」,在課餘時間抽空帶我們到戶外遊覽。

是的,我是這本書的數篇寫序言者中唯一沒跟老師走過田調的學生,而那些傳奇故事也都是上課聽來的。

十餘年前,這一批田調隊伍在柔佛疆界展開他們的傳奇之旅。由足下鄉愁,找到一個個港腳,又在尋找甘蜜的過程中,與「神祕之鼎」屢次擦肩。這之中有著太多的斷裂記憶,也有不少沒有答案的悲劇。而令我最具印象的,還是王老婆婆的話和祝語卡片,她說:「做史料調查工作很辛苦,這些祝語卡片,當作祝福你們,保佑你們吧!」這既是淳樸的鄉情,也是長者對後輩的關照。在這商業掛帥、利益當頭的世代,究竟還有多少人願意為別人多做點事呢?事實上,田野調查既是遠行亦是反思,誠如安老師所一再強調的,這不僅是研究,還是人格的培養——那是學習對「他者」的同理心與尊重。

安老師這本田野筆記,頗似當年許雲樵及魯白野等秉持「知識下放」的精神傳統而撰寫的史話文體。它沒有《文化新山:華人社會文化研究》般難啃的文字壓力,也不像二〇一九年那兩本《邊緣評論:吾土吾民》與《邊緣評論:文化漫步》有著太多的家國憂思。它的文字讀來恬淡,像一帖溪山,也像一脈澗水;像一橫滄海,卻也像刻苦堅強毅力的礁石。

(南方大學學院中文系碩士班在籍生)

最佳賣點 : 以歷史學者的視角,結合田野調查、飲食尋味與文化觀察,帶領讀者深入了解馬來西亞的地方歷史與族群故事。

本書適合關心地方歷史與文化的讀者:書中記錄柔佛潮州人、客家人、海南人的生活軌跡,適合喜愛本土歷史與族群研究的讀者。