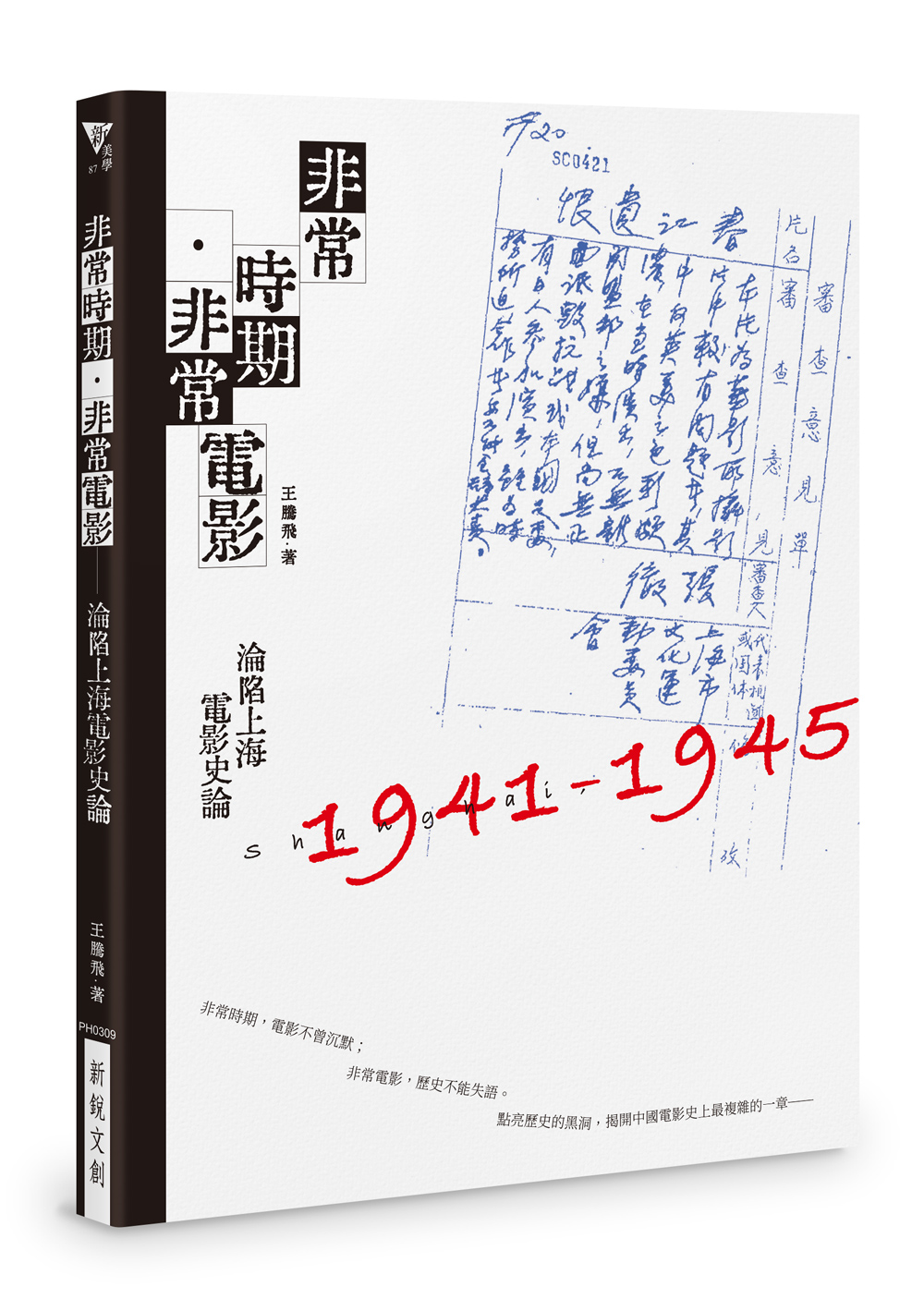

非常時期·非常電影: 淪陷上海電影史論

| 作者 | 王騰飛 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 非常時期·非常電影: 淪陷上海電影史論:1941年12月8日至1945年8月,上海進入全面淪陷。電影工業在這段時期逐步被日汪政權整合與統制,受制於政治、經濟與文化權力的角力。 |

| 作者 | 王騰飛 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 非常時期·非常電影: 淪陷上海電影史論:1941年12月8日至1945年8月,上海進入全面淪陷。電影工業在這段時期逐步被日汪政權整合與統制,受制於政治、經濟與文化權力的角力。 |

內容簡介 1941年12月8日至1945年8月,上海進入全面淪陷。電影工業在這段時期逐步被日汪政權整合與統制,受制於政治、經濟與文化權力的角力。由於牽涉民族認同與道德判準,這一段歷史長期以來少有系統研究,也因此被視為中國電影史上的一個「黑洞」。然而,即便具有爭議性,「淪陷上海電影」仍無疑是一份歷史遺產,它不僅指涉實體層面的影片拷貝、資金帳目與產業結構,更牽涉對「淪陷影人」的評價與再認識。 《非常時期‧非常電影──淪陷上海電影史論》將「上海電影」視作一個產業整體──不僅僅侷限於電影文本,更包括電影機構與生產、電影從業者等重要方面。透過一手檔案、報刊資料與電影文本,本書分析「中聯」、「華影」兩大「淪陷電影機構」的體制重構與權力整合;詳述電影產業中製片、發行、放映三個環節,具象化日汪政權的「國策」與商業力量之間的博弈;分析「國策電影」與娛樂電影的語言策略及歷史脈絡,剖析《萬世流芳》、《春江遺恨》、《萬紫千紅》、《漁家女》、《秋海棠》等片,揭示電影文本的多義性;闡述川喜多長政、李香蘭、嚴春堂、張善琨、朱石麟、李麗華等影人個案,呈現個體選擇與身分模糊之間的歷史張力;記錄戰後對資產的接收、對「附逆」影人的檢舉與審判,呈現歷史如何被界定、清算與遺忘、滬港影人的離散與「49後」的再造;書末更收錄「中聯」、「華影」的財務報告、公司結構,以及淪陷上海影業大事紀等重要史料。 深入「非常時期」,不僅是歷史重建,更是一種觀看方式的練習。作為後來者,回顧、論述、書寫這擺盪於政治與文化邊界的「非常電影」,將具體而微地呈現電影如何既反映時代,也介入時代。

作者介紹 王騰飛電影學博士、策展人,現任上海電影博物館副館長,致力於電影文化遺產的保護與煥新。

產品目錄 推薦序/石川推薦序/晏妮導論一、華語學界之淪陷史述二、海外視域中的淪陷景觀三、探尋電影史述新維度四、邊界釐定與研究框架第一章 走向「全體主義」第一節 引子:1941年的聖誕節第二節 影業重構:上海電影的「新生」 一、轉折與序曲 二、一元化之形成第二章 在政治與商業之間第一節 分而治之的製片策略 一、從片場出發 二、分而治之第二節 淪陷電影發行地圖 一、遍及大東亞 二、發行模式與宣傳行銷第三節 電影的放映與巡迴 一、於銀幕之上 二、電影在巡迴第三章 多義的影像第一節 「國策電影」:文本變色龍 一、撿拾遺落的背景 二、敘事縫隙內的弦外之音第二節 「瘋狂」與「新生」:從娛樂電影到淪陷社會 一、這瘋狂的世界 二、創造新生的機運第三節 補遺:作為武器的文化電影和新聞片第四章 影人眾生相第一節 東瀛來客:世界主義者的神話 一、同文同種與世界主義:川喜多之謎 二、身體跨境與異國情調:李香蘭的死亡祕語第二節 歷史的另一種可能:「假想」張善琨 一、上海還是重慶:關於空間的選擇題 二、通敵抑或愛國:二元論之間的維度 三、大廈將傾:勝利前的逃亡第三節 本位努力與地下工作 一、底線與超越:努力於本位工作 二、幕後身分:所謂地下工作者 三、銀幕內外:面孔的多義性第五章 淪陷的遺產第一節 資產接收:產權歸屬與影片處置 一、「華影」固定資產的接收 二、淪陷影片的查禁與爭議第二節 檢舉「附逆影人」:由嚴春堂漢奸案說起 一、檢舉與逮捕:淪陷影人的罪責 二、審判與圍觀:法庭內外的景觀 三、判決與逃離:此後命途歸何處第三節 影人離散:影像自況與政治光譜 一、南下香江:必也正名乎 二、海上舊夢:懸置的歷史汙點 餘音:沙揚娜拉!後記附錄一 資本之手:股份公司的財務報告 一、「中聯」的招股書 二、「華影」的資本構成附錄二 現代企業的模樣:公司結構的建立與調整 一、治理結構之初成 二、治理結構之鞏固與調整附錄三 淪陷時期上海影業大事年表

| 書名 / | 非常時期·非常電影: 淪陷上海電影史論 |

|---|---|

| 作者 / | 王騰飛 |

| 簡介 / | 非常時期·非常電影: 淪陷上海電影史論:1941年12月8日至1945年8月,上海進入全面淪陷。電影工業在這段時期逐步被日汪政權整合與統制,受制於政治、經濟與文化權力的角力。 |

| 出版社 / | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| ISBN13 / | 9786267326855 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267326855 |

| 誠品26碼 / | 2682999250000 |

| 頁數 / | 204 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17*23*1.06 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 356 |

| 提供維修 / | 無 |

推薦序 : 〈推薦序〉

文/石川(上海戲劇學院電影藝術研究中心教授)

眼前這本《非常時期‧非常電影─淪陷上海電影史論》,是作者王騰飛在他2016年完成的博士論文基礎上,又花費了數年時間修訂、補充、潤色而成的。可謂十年之功,成於一旦。記得在他論文答辯會上,一位擔任答辯委員的前輩學者說,這篇論文對以往中國電影史研究是有一定突破的,應該早一點出版,讓更多人看到。事實上,在王騰飛畢業之後,包括我本人在內,也的確為此做過不止一次的籌劃和努力,可惜都未成功。個中原因頗為複雜。比如,論文議題本身的冷僻和敏感,以及不菲的出版成本等等,都在論文成書的路途上築起了一道又一道高坎,讓我們無力跨越。因此,在本書即將付梓之際,首先要感謝兩位日本的華裔學者──晏妮教授和邵迎建教授。沒有兩位學術前輩對王騰飛研究成果的肯定與欣賞,沒有她們古道熱腸地將此書推薦給寶島臺灣的秀威出版社,也許到今天,它還一如既地往地躺在王騰飛的電腦裡,「養在深閨人未識」呢。

王騰飛於2009年秋季開始跟我攻讀碩士研究生。起初,他對學位論文選題不甚明瞭,來向我諮詢。那個時候,我本人剛好也在尋找新的研究方向。此前,我為部分上海老影人做過一些口述史的資料整理。他們都曾經歷過三、四○年代上海的孤島和淪陷時期。像劉瓊、舒適、王丹鳳、顧也魯等等。聽這些前輩講起當時的上海電影,大多讓我感到比較陌生,遠遠超出了我對那段歷史的已有認知。於是我想,能否就這一段上海電影史再做一些深入挖掘?恰好在這個時候,王騰飛來諮詢畢業論文選題,我就隨即把這個想法拋給了他。我說這可是個偏門、冷門,難度大,還比較敏感的題目,你真的有興趣嗎?他不置可否,表示可以試試看。於是,從那一刻開始,他便一頭扎進了這一浩大而陌生,且茫茫然不知前路何在的研究課題當中。

起初,我本人也打算和他一樣,從最基礎的原始資料開始做起。我跟王騰飛說,你去上海圖書館、檔案館,把當時留下來的一手文獻──包括報刊、雜誌、圖書、檔案、各類與電影有關的圖文資料──用「地毯式搜索」,先盡可能完整地過一遍。這樣才能確保一些重要史料不至於被忽視或遺漏。這也是我對學生的一貫要求,任何題目都必須始於充分掌握文獻資料。我常對學生說,你們真正的學業導師不是我,而是圖書館、檔案館和電影資料館。上海圖書館、檔案館的館藏文獻可謂是得天獨厚,具有無與倫比的豐富性和多樣性。你們念三、四年的學位,假如連圖書館、檔案館都不願去,或者去的次數不夠,那這書就算白念了。其實這個道理學生大都明白,但真正能夠做到知行一致的卻寥寥無幾。這方面,王騰飛比別人有更好的資質和耐心。他很勤勉、很自律。大的方向跟他說過以後,基本就可撒手不管了。他會自己在文山牘海中上下摸索,慢慢找到一條通往歷史幽深處的隱祕路徑。有時候,我會用半開玩笑半認真的口吻去挑釁他,你要能讓我看到一、兩件我從沒見過的東西,才算你有真本事。這話的目的是想激勵他去多挖掘、掌握一些罕見的獨家史料。唯有做到這一點,他的論文基礎才會顯得更加厚實和牢固。今天回過頭去看,應該說,王騰飛對基礎史料的爬梳剔擇、旁搜博採,還是相當深入和扎實的。果然,他的論文完成答辯後不久,便順利獲評「上海市優秀學位論文」,為他的碩士學業畫上了一個圓滿的句號。反倒是我自己,總是不免受羈於種種俗務紛擾,始終無法安靜下來專心治學,以至於最終錯過了與王騰飛在同一課題上砥礪前行的機會。

2013年秋季,王騰飛再次考取我的博士研究生。在討論博士論文選題的時候,我們心照不宣地有了一個共識,就是在他碩士論文基礎上,再搞一個「升級版」──對他的碩士論文作進一步的擴展、提升和深化。譬如說,他的碩士論文重在分析淪陷時期上海電影的「一元化」政策與體制、電影公司治理的資本與股權結構,以及戰後被國民政府接收的情況。但在具體的電影人、影片文本上著墨不多。我希望他能在這兩方面作些補充論述。

記得有一年,上海電影博物館和香港電影資料館在上海聯合舉辦「子歸海上:國寶經典影片展」,其中就有卜萬蒼導演1948年在香港拍攝的影片《國魂》。有一場戲,講文天祥被元軍俘獲,囚於北庭,在獄中吟誦〈正氣歌〉的情景。導演卜萬蒼讓演員大段大段地吟誦原詩,還將〈正氣歌〉用字幕逐字逐句地投射在銀幕上。不免讓人感到過於冗贅。當時我有些不解,導演何以如此頗費周章呢?後來我才明白──卜萬蒼這是在借文天祥之酒杯,澆自己胸中的塊壘──為他在上海淪陷時的種種是非遭際,借古明志,自證清白。我想起孟子說過,「頌其詩,讀其書,不知其何人可乎?是以論其世也」。過去我們在追述歷史事件時,往往習慣「見事不見人」,讓人覺得歷史論述少了一些人性的溫度,尤其是那些在歷史波瀾中輾轉起伏的普通人和小人物。我希望王騰飛能在博士論文中強化對特定歷史中某些特殊人物的關注和透視,要讓他的論文寫作突顯出大寫的「人」字,甚至是帶有「心靈史」的意味。

這些內容,後來就成為本書第五章第二、三節的論述主幹。裡面涉及淪陷時期的多位上海影人,如川喜多長政、李香蘭、嚴春堂等。其中,最讓人感到撲朔迷離的案例是戰後上海高等法院對「嚴春堂漢奸案」的審判。嚴春堂此人,在三、四○年代的上海,是一個極其複雜機變的灰色人物。商業上,他嗅覺靈敏,善於捕獲商機,但在政治上卻又是一個徹頭徹尾見風使舵的投機者。「九‧一八」和「一‧二八」事變之後,是他最早洞察到市場風向的悄然轉變,迅速調整製片策略,開始與田漢等人合作,成為最早拍攝「左翼」電影的片商之一,對「左翼」電影的崛起有過不可抹殺的歷史功績;但是,當他執掌的「藝華」公司於1933年11月被一群以「中國電影界鏟共同志會」自命的流氓特務搗毀以後,他又被嚇破了膽,趕緊與「左翼」撇清關係,轉頭去拍「軟性電影」。上海租界淪陷後,他在日偽勢力裹挾下被迫加入「中聯」與「華影」,經濟上蒙受了各種欺詐與盤剝。戰後,更是被檢舉為「附逆影人」站上了歷史的被告席。

王騰飛在上海檔案館翻看相關文獻檔案時,發現了一些頗為蹊蹺的細節。比如,嚴春堂在法庭文件上的簽名,與他在公司文件上的簽名,筆跡差異懸殊,完全不像是出自同一個人的手筆。王騰飛把影印件拿回來給我看,說他懷疑有人冒用嚴春堂簽名,意圖坐實他的漢奸罪證。但光看那幾個筆跡潦草、歪歪扭扭的簽名,一時又無法分辨哪個是真、哪個是假。這事說明,王騰飛已經能在史料中發現那些通常會被忽略的細節,這是他形成分析、推理與研究能力的一個好的端倪。我因此鼓勵他說,這個發現很有價值,你可以單獨寫一篇考證文章來仔細探尋一番。可惜,似乎是難度太大,抑或是資料還不充分,最終他也沒能寫出這篇文章。在本書的相關章節中,寫到相關問題也是寥寥數筆,一筆帶過。不過這倒無妨,可以留待將來作進一步的挖掘和破解。

嚴春堂只是特殊歷史場景中的特殊個例。某種程度上,他的個人遭遇也能為那個時代的灰色人性添加一個生動的註腳。夏衍在《懶尋舊夢錄》中寫道,他從日本取道東北回國,眼見路邊賣菜的商販都在用蹩腳的日語大聲叫賣,與顧客討價還價。面對這一群為了養家餬口而苟且偷安的市井草民,難道只能簡單地用「國家」、「民族」、「附逆」這樣宏大的概念去定義或貶抑他們嗎?事實上,在我們過去的種種史論中,這樣的思維似乎早已成了一種慣例,或是一種難以打破的刻板印象,彷彿邊界模糊的中間地帶是不存在的,每一個人都要被非黑即白地劃入某個彼此對抗的陣營當中。李澤厚將這種形成於戰爭年代的特定思維模式,描述為一種「兩軍對壘的意識形態」,強調個人權利必須無條件地服從統一的意志和集體的力量。因為在你死我活的階級、民族大搏鬥中,思想領域必須簡化為非此即彼的對抗模式而排斥中間路線。他認為,這種思維模式「本質上是戰爭環境下集體生存邏輯對個體啟蒙價值的取代」,也是後來者理解中國近現代思想史中啟蒙理想與現實政治衝突的關鍵所在。照此說法,包括卜萬蒼、李香蘭、川喜多長政、張石川、張善琨……以及眾多上海淪陷時期在歷史陰霾重壓下苟且偷生的芸芸眾生,恰恰都處於黑白分界線的灰色邊緣地帶。他們的模糊身分,他們的是非清濁,在過去黑白二元論史觀中,往往會淪為一種被拒絕描述的話題禁忌,從而讓他們在後人的史述中漸漸成了一群「影史失蹤者」。王騰飛的任務,就是要用自身的理性寫作,還他們以歷史的本來面目。那麼,他究竟做得如何呢?我們還是留給讀者來作評判吧。

是為序。

----

〈推薦序〉

文/晏妮(日本電影大學特任教授)

我和騰飛認識已近十年了。記得頭一次見面是2016年在清華大學。那時他應我們科研組邀請為學術研討會做報告,演講題目為〈「瘋狂」與「新生」──從淪陷電影到灰色上海〉,其內容即是本書第三章〈多義的影像〉中的第二節〈「瘋狂」與「新生」:從娛樂電影到淪陷社會〉。製作細緻的ppt和他娓娓道來的闡析,吸引了包括我在內的所有參會者。當時,我曾暗自興奮,終於在國內發現了一位敢於進入尚待拓荒的淪陷期電影史領域探險的後來人,而騰飛那低調的姿態和不卑不亢的氣質也令我嘆服。初次見面後,我們之間的交流一直持續著。

說起來深感慚愧,大約十年前,我雖已知曉騰飛完成了博士論文,好友邵迎建教授反覆誇讚騰飛學術成果之話也如雷貫耳,卻不知為何,當時居然沒有主動向他索要論文,也未曾和他私下討論過這個棘手的課題。或許由於研究戰時中日電影相關的歷史耗時過多,一待出版了專著已精疲力盡,無意再提及?總之,因自己的惰性致使我與2016年完成的這部論文失之交臂。

而據我所知,騰飛自己也錯失了一次經邵老師推薦即將進入文字排版的出版機會。這是他自己「怠慢」的後果。但由此我亦看出騰飛並非急功近利之人,桃李不言,下自成蹊,我欣賞信任他的人品先於瞭解他的學術。

如今,這本書終於得以出版,首先還是要感謝邵老師。去(2024)年10月,騰飛和電影博物館一行來日,我們匆匆見了一面,其間邵老師再次提出了出版的建議,我當然也推波助瀾了一番。於是,與臺灣秀威的出版事宜重新啟動,並且出乎預料地順利。這當然得力於秀威的工作推行有素,而更為重要的在於秀威的慧眼早已看出此論文的學術價值了吧。

騰飛邀我為新書作序,寄來了洋洋灑灑的長篇文字,一週之前,我開始了充滿發現的閱讀之旅。導論起始,騰飛引用了一個普通學徒於1945年6月留下的兩篇日記,頭一天他記錄了觀影的愉悅,第二天則被飛漲的物價嚇昏,驚呼尚能生存幾時。這看似順手拈來的一例,恰好把當時上海淪陷電影的受眾與困頓壓抑的社會現狀如實地展現給讀者,同時也明確地提示了作者用來闡析淪陷期電影和淪陷期社會之方法。以自己親手查到的史料之例項開陳歷史,用發掘的種種細節和個案解構既成的影史話語,僅讀開篇的一例,讀者即能隨之撥雲破霧,走進那段難以言說的歷史。

一旦被作者帶入這段非常時期,你就會隨著作者那生動的描繪,看到無人深挖,或一些只從廢墟表面浮光掠影的論述中你所無法看到的淪陷影史和社會的實景。總之,讀完書稿後,我只感覺相見恨晚。由於自己的怠慢,拖至今日才讀到此論文,而出版上的波折,無疑也延遲了這部優秀學術成果的面世,這不啻為一段錯失的時間。

然而,延遲絲毫未影響論文字身的價值,它依然是我迄今為止讀到的相關課題中最優秀的成果。我想說:猶如我們百看不厭的電影史經典影片,此書禁得住時間的考驗,相信也會常看常新。我還可以毫不誇張地斷言,騰飛的這本書既具有穿越時空的力量,也具有溝通有志於研究此課題的海內外學者相互交流的橋梁作用。

下面推薦幾個閱讀要點,僅供讀者參考。

一、本書在廣泛把握先行研究的基礎上,使用了大量的史料進行考證,開拓了先行研究未言及或未作過詳細分析的領域。作者把1941年太平洋戰爭爆發後的淪陷期電影定位為:上海影業經歷重構,逐漸走向全體主義的開端。一語驚人,簡潔的標題足以解構以往許多從政治定義或既成概念切入歷史的方法。

二、一反既往的論述法,作者首先詳細地考證了淪陷期電影在日偽統治一元化方針下的生產方式與流通情況,當然也包括以日本影人為主開展的電影巡迴放映活動。

三、在分析影片文本的第三章,作者主要使用淪陷上海時期的宣傳輿論史料,闡析了處於各種政治勢力博弈夾縫中拍攝的淪陷影片,其中也包括被既成影史或刪除或否定的幾部國策電影的多元、多義性,而對於當時反覆出現於文字媒體中的關鍵詞「瘋狂」與「新生」的解讀,則為作者之首創發掘。

四、寫史不見人是許多宏大歷史敘述之致命缺憾。歷史斑駁複雜,撲朔迷離,不管哪朝哪代,歷史的演變與推進都受制於一個個屬於不同民族(國家)、不同階層的活生生的個體,上海淪陷時期尤其如此。見史不見人的宏大敘事法線條粗曠,概念先行,論事不論人畢竟難以勾畫出鮮活生動的歷史,從這個意義上說,第四章〈影人眾生相〉宛如一部電影文本,登場人物繁多,歷史細節婉轉起伏且光怪陸離,可讀性極強。

五、第五章〈淪陷的遺產〉則詳細地梳理了華影崩潰後的接收問題和對所謂附逆影人的審判經緯,以及各種人物的戰後歸屬。時代發生了翻天覆地的變化,但淪陷留下的一系列負面遺產,日後左右了上海電影的走向,並影響了一代電影人的命運。作者的寫法打通了孤島、淪陷和戰後,他用生動的例項論證了歷史的連續與斷裂。

六、本書另一大特點在於作者著眼於資本分析,注意到公司結構的建立與調整等以往鮮有人注目的問題,電影是藝術,亦是一種商業操作,它與資本有著不可分割的關聯,即便在各類政治勢力意欲控管電影,經濟逐日下滑的淪陷期,考察電影背後的資本運作,股份等的視角越發顯得不可或缺。

誠然,囿於各種原因,本書對日文史料的調查和分析稍顯遜色。但即便在不多的記述文字裡,也閃耀著作者獨有的真知灼見,比如,作者指出華影的實權人物川喜多長政彼時是一個民族主義和世界主義兼而有之者。作者披露的有關超級影星李香蘭的幾次死亡報導過程更是充滿了原創性和戲劇性。文中諸如此種論述比比皆是,突顯出作者始於史料,長於闡釋且不失文學性的寫作風格。

大海和陸地的界線會隨著潮起潮落不斷發生變化,在自然界,所謂邊界的界限並非固定不變。日本文人、思想家花田清輝曾提出,分析事物時應使用Frontier(邊境地域)的概念代替境界線,我也深以為然。聯想三‧一一的巨大地震,當海嘯吞噬海岸邊的一切乃至一個個生命時,大海的界線已經發生了超常的變化,相對於平和的日常時期來說,漲潮、落潮僅僅混淆、攪亂了界線,而海嘯的發生則使海水大面積地侵蝕陸地,化地為海,因此可稱之為大自然的「非常時期」。若據此推理,淪陷時期可與海嘯一比,界限既然已被破防,以往的方法論便完全失效,因為如若遵循某種意識形態或非黑即白的方法,根本無法解析隱密且複雜的歷史、人物以及韜晦的影像。個人很欣賞騰飛選定的書名,可謂妙不可言,既切中了主題,也充分顯示了他解構二元論,解構邊界的研究能力。

騰飛說:「言語亦如一把充滿可能性的鑰匙,以關鍵字的方式進入特定歷史場景以讀解淪陷影人同樣具備可操作性。」看來他深知,語言是表達學術思想的關鍵工具。換言之,欲精準地描繪淪陷期的複雜性和多義性,需要在爬梳整理資料的基礎上大膽且謹慎地選擇詞彙,反覆推敲後作出準確的表述。當然,這需要過人的語言才能,而支撐這種語言技巧的恰恰源於作者本人的思想。

這篇不足三千字的短文,很難較完美地概括全書。我強烈推薦這本好書,並希望讀者隨著作者精湛的表述,回望那段非常時期和那些非常電影。四方田犬彥先生曾為推薦拙著寫過以下的金句:「長期以來,電影藝術一直被政治蹂躪,人們書寫歷史時也不得不依附於意識形態,而這本書向我們證明,它本身就是歷史。」最後,請允許我將這段評語轉送給騰飛和他的大作。

2025年7月15日於東京

內文 : 〈導論〉(節選)

1945年6月10日,上海元泰五金店的學徒顏濱與其他八名同學一道去往光華大戲院,看「華影」的一部影片《人海雙珠》,該片由吳碧雲、王丹鳳主演,影片輕鬆活潑,令他相當滿意。這是他日常社交娛樂的普通一筆。而一覺醒來之後的第二天,等待他的是「物價再度狂漲,米每石一躍竟至七十五萬元」,不知所措之後,他嗚呼「滬地居民,立成餓殍,真不知尚能生存幾時」。兩頁日記裡,日常的娛樂社交與戰時的困頓壓抑並置一處,而這便是淪陷生活的常態。

兩個月之後,抗戰勝利,清算接踵而來,曾經的娛樂被定義為麻痺大眾的工具,生活的壓抑成了苟活淪陷區的汙名,那部令顏濱愉快的影像與其他一百二十餘部影片一道成了被批判的對象,打入禁映的黑名單。

這份黑名單的影響力可謂持久,即便1949年的政權更迭,亦未見評論上的鬆動,甚而愈演愈烈,終成為官方電影史中被蓋棺定論的「漢奸電影」。此番情境,讓曾在中國工作的陳力捕捉到了禁忌的氣息,1972年當他為英語讀者奉獻出首部中國電影史專著《DIANYING》時,淪陷上海電影成為他所指稱的中國電影史上無法觸碰的傷疤,是不可言說的禁忌。三十年後,禁忌仍未能改觀,2002年隔岸香江的黃愛玲仍心有戚戚焉,她將淪陷時期的電影稱為中國電影史上一個「深不見底的黑洞」。而如此模糊又令人遺憾的樣貌之下,作為歷史參與者的日本方面卻已經埋頭史料,梳理出了一系列扎實的研究成果。話語權力的爭奪中,華語研究界的淪陷電影研究已然落後。悲哀如此。

但可喜的微光是,在中國電影史研究成為熱門之選的大背景下,研究者以難得的熱情投身此間,在史料爬梳中彌補欠缺。淪陷上海電影作為一個汙名者,似乎正在從歷史的泥淖中被沖洗和被重塑。此番研究情境映照著觀念的變遷和方法的更新,也折射了中國電影史整體研究品質的提升。

言及淪陷時期上海電影,便立刻跳入了中國電影歷史圖景中最複雜難解的一頁。1941年12月8日至1945年8月15日,三年零八個月的時間成為上海電影史上最為特殊的一段時期之一,曾經數量繁多的民營電影機構宣告消亡,取而代之的是日汪主導成立的以股份公司為主要形態的大型製片機構,進而製片、發行、放映資源被整合化一,電影成為由日汪獨占的產業體系;駐留上海的電影菁英們幾乎全部被納入其中,他們置身帝國與祖國、政治與商業、藝術與生計等多重力量相角逐的天秤上,埋頭參與娛樂電影甚至所謂「國策電影」的製作。無論是否情願,此時的電影銀幕開始被「大東亞共榮」、「反英美」為代表的政治宣傳口號所侵染。

淪陷時期的上海電影內容駁雜,它涉及戰時日汪電影統制政策及其實踐、民營電影資本的消匿、日汪電影機構的生成與覆亡、淪陷電影的生產傳播、影人聚合離散、淪陷遺產的戰後評價等等多個層面,同時以上各層面均處於民族、殖民、道德、經濟等多重話語的交鋒中,也因此,該階段的上海電影激盪著糾纏繁雜的多義性。

掣肘於意識形態、民族主義情緒以及研究資料匱乏等諸多原因,淪陷時期的上海電影長時間內成為一堆備受爭議的歷史遺產,其研究呈現邊緣化的狀態,其價值評判處於巨大且簡單化的話語陰影中。故而,該段電影史研究亟待引入新鮮的歷史態度和價值判斷。本書嘗試總結前人的研究成果,從中探尋淪陷電影的脈絡和肌理,探究的目的既在於廓清史實,也欲借此反思中國電影史研究中的概念方法和積習陳念。

一、華語學界之淪陷史述

追溯對淪陷上海電影的集中討論,必然無法繞過戰後國民政府的一系列接收和清查行動。戰後伊始,從報刊媒體到政府官方,社會各層面對淪陷電影生態作了集中的討論,內容涉及淪陷電影機構的屬性、電影作品的性質界定以及影人的忠奸與否,甚至在司法層面上,也展開了對影人的傳喚、審判以及對影片的審查。

在可見的審判卷宗裡,官方將以「中聯」和「華影」為代表的淪陷電影機構定性為「敵偽合資組織,隸屬於偽中央宣傳部」,其攝製影片「注重中日合作」,係迷惑中國民眾的精神鴉片。而留滬影人們大多深受附逆罪名的糾纏,更有甚者如嚴春堂等,被以「通謀敵國,圖謀反抗本國」的罪名判刑入獄。這番激烈的話題討論以及價值定性,折射出戰後普遍且強烈的民族主義情緒,同時也反映了鮮明的意識形態訴求,即國民政府急欲重塑其政權的合法性。對淪陷上海電影的認知與定性在此時被固化,成為幾乎無可置喙的定論。即便1949年後,新政權仍然大致延續著前一個時代的結論。當然,意識形態訴求的改變也難免在特定議題上產生了某些反轉。

1949年後至1990年代之前,淪陷時期上海電影的研究始終以頗具權威的《中國電影發展史》所形成的話語體系為準繩。該書以一節的篇幅論述此時的上海電影,對於淪陷電影的基本態度和價值判斷在其標題──「日本帝國主義對淪陷區電影的壟斷和漢奸電影的出現」中便鮮明地體現出來。《發展史》認為淪陷電影是日汪操控的,以「張善琨為代表的一小撮無恥漢奸」直接參與製作的漢奸電影,其目的旨在宣傳所謂的「中日親善」。

《中國電影發展史》的基本觀點形成了巨大的歷史話語陰影,並深刻地影響了1960年代至1980年代相關研究的走向,此階段出現的相當一部分論著和研究論文,基本遵循了《發展史》的研究方法和評判標準。整體來看,意識形態主導的評價體系以及道德感十足的批判性話語,遮蔽了對該時期歷史細節的追索和查證,也湮沒了包括電影作品、淪陷影人等在內的淪陷遺產的多義性。這種研究方式發展到極致,便成為極左思潮下毀滅歷史和打倒個體的鬥爭武器。1968年,上海天馬廠造反派編寫了〈抗戰期間漢奸電影的組織概況〉、〈關於中華中聯和華影的初步調查報告〉兩篇長文,將部分影人的淪陷經歷作為鬥爭的砝碼。海燕廠和科影廠也都在積極清理隊伍,淪陷時期的經歷成為甄別敵我、劃清界限的重要標準之一,歷史問題以不加甄別的粗暴方式被對待。

即便進入1990年代,此項研究仍沒能完全擺脫《發展史》的影響,不過受到西方理論的影響以及「重寫電影史」的鼓動,部分研究者也開始探尋淪陷時期的特殊性,並逐漸有意識地觸摸其多側面和複雜性。

研究態勢的改觀大致體現在三個方面。其一,對該階段在中國電影史上所處的位置和作用予以界定。在此之前,淪陷上海電影一直被視為汙點甚至對立面而被電影史書寫刻意排斥,乃至將其剔除出中國電影史的脈絡。但是更多的研究者意識到,淪陷時期同樣是中國電影百年發展歷程中一個無法繞開的重要階段。

在研究戰時中國電影的專題性著作《中國電影史(1937-1945)》中,李道新教授將淪陷地區電影與大後方抗戰電影、根據地人民電影並置一處,較為全面地考察了戰時中國電影的獨特格局。此後,他進一步提出淪陷時期的上海電影「與中國電影的歷史敘述之間,存在著不可忽視的關聯性」,它並非完全是帶有罪惡標記的「逆流」,研究者應努力展現其多面性及特殊性。正是在這種有意識的追問之下,學界對淪陷電影機構等問題的認識才逐漸產生新的變化。如劉輝便認為「華影」對中國電影影響深遠,它「是中國特色的,是中國電影產業發展三十餘年的一次總結,外力的強制成為一次巧妙的接力,使得電影在政治和社會的地位得到了前所未有的重視。」

其二,研究者特別重視對新史料的發掘和整理,並由此形成了新的認知。可以說,對史料的重視在事實上重構了淪陷上海電影的歷史肌理。無論是李道新對《新影壇》、《華影週報》等報刊史料的重視,還是新近研究中對於檔案史料的特別發現,史料的發掘在理解淪陷電影的生成、發展與消亡,尤其是探究其內部細節方面起到了關鍵性的作用。筆者便依靠一手檔案史料,從股份構成、機構設置等層面上對中華聯合製片股份有限公司的形成和發展予以較清晰的呈現,並由此提出「中聯」的成立是當時的必然,作為一個過渡性的標誌,它終結了私營電影公司在「孤島」時期荒蕪中瘋長的生命,同時它也奏響了序曲,拉開了「國策電影」機構的序幕,為「華影」的成立奠定了基礎。

第三,研究邊界有所拓展,個案研究意義顯現。《中國電影發展史》的侷限之一便是其研究方法顯得大而化之,無法呈現更多的歷史細節,這也造成了其研究邊界常常被侷限在結論定性上。但事實上,淪陷上海電影之駁雜豐富,遠非《中國電影發展史》中短短的六頁紙可以概述。對淪陷細部的呈現在李道新對淪陷影人的關注中便已顯現端倪。他認為多數中國電影工作者並非附逆的漢奸,他們甚至「以消極攝片的方式表達了對日汪電影的不合作態度」。作為該觀點的實踐,李道新通過對朱石麟、岳楓、卜萬蒼、馬徐維邦等導演個體的分析,試圖解讀他們「不求有功,但求無過」的創作心態,探尋他們「曲折隱幽而又滿懷悲涼的心路歷程」,通過以上個案研究,作者提出,「無論是『以戀愛為中心』的影片,還是所謂的『大題材中國電影』,大都凝聚著淪陷時期上海電影操作者的現實關切和藝術心血,不可以被當作『麻痺』中國人民民族意識的『反動工具』」。細部研究和個案分析極大地展現了研究對象的複雜性和豐富性,也反映出電影史研究思維和研究方法的更新。

同時,淪陷上海電影並非孤立的歷史階段,它與「孤島」時期以及戰後滬港電影的發展均存在緊密的聯繫,它們之間的承續關聯是另一個重大課題。本書中「淪陷的遺產」一節便將對淪陷電影的歷史考察延展到了戰後的接收圖景,對戰後「華影」資產的清查接收、影片影人處理等問題詳加敘述,對淪陷時期與戰後時代做了一次有效的關照與勾連。

當然,對研究狀態的改觀仍需要保持足夠的清醒,總體來看,大陸電影史界在該議題上的研究方法和價值評判仍稍顯單一,雖偶有挑戰陳規的論文出現,但是在通史體例或斷代史的書寫中,該段歷史的邊緣性狀態仍沒能得到實質性的改變。甚至,這種邊緣姿態在整個華語電影學界都十分普遍。

在臺灣學者杜雲之的《中華民國電影史》中,對淪陷上海電影的敘述與《發展史》並無實質性的差別。不過,杜雲之對具體影片的評價尚有值得借鑑之處,他提醒研究者注意部分影片,尤其如《萬世流芳》通過「借古喻今」的創作手法而形成了激發中國觀眾抗日情緒的潛文本。總體而言,當大陸與臺灣的電影研究者面對淪陷語境時,都無可避免地遭遇民族主義情緒的干擾,偶有的差異,譬如對具體影人的評價,也與1949年後影人個體在政治上的左右歸屬有關,折射的是冷戰背景下意識形態的對立。

不過,港臺方面具有一大資源優勢,即淪陷電影親歷者的訪談或口述,則極有助於研究者觸及該段歷史的內部肌理。這批資源包括《童月娟回憶錄暨圖文資料彙編》、《朱石麟與電影》、《袁叢美從影七十年回憶錄》、《南來香港》、《化敵為友:港日影人口述歷史》等。口述資料和回憶錄以其生動性、細節性充實了此項研究,特別是其獨具的「個性化及多樣化的主觀訊息和心理真實」,更是有助於化解研究上的冰冷、堅硬和呆板。以《童月娟回憶錄暨圖文資料彙編》為例,作為張善琨的遺孀,同時也是淪陷時期上海電影重要的參與者,在她的口述中,現實生活、個人心理、商業考量等成為淪陷影壇難以忽視的關鍵字,淪陷時期也成為以張善琨為代表的中國影人隱祕的抗爭史,他們「為了保住中國電影的命脈,維持電影工作的任務」,始終付出巨大勇氣和智慧以對抗日汪電影政策。

口述以及回憶文字提供了難得的煙火氣,現實生活、家庭背景甚至個人身體狀況等等,都成為民族大義面前難以摒除的影響因數。它們所提供的主觀訊息,成為對抗「漢奸」、「對日協力者」等貶損稱謂的可能性武器,並有助於研究者重構存在於抵抗/協力二元法之外的「灰色領域」。當然,受制於心理記憶、公共形象定位以及不自覺的表演等因素的影響,口述、回憶錄的真實性有待存疑,對它們的利用將是一個學術化的甄別和考證的過程。

二、海外視域中的淪陷景觀

與華語電影研究者較早進入此項研究有所不同,歐美和日本為代表的海外研究者,對於該段歷史的關注大致集中於1980年代之後。作為歷史的參與者,日本大概自1980年代開始陸續出現直接相關的論著和自傳性材料,而歐美學界對淪陷電影的寫作則遲至1990年代之後。比較起來,歐美研究者更多地提供了新穎的理論支撐和研究視角,究其原因,一方面源於歐美對上海的研究已有豐富的理論和實踐積累;再者,二戰後歐美對以法國為代表的淪陷國多有歷史思考,這為研究中國淪陷區提供了必要的參照系。

海外學界對淪陷上海電影的關注涉及到諸多層面,從淪陷生態到淪陷電影屬性再到電影人等,均展現了其獨特的歷史觀和研究方法。傅葆石作為最具代表性的研究者之一,他在《雙城故事:中國早期電影的文化政治》多有啟發性的觀點,書中極富開拓性地從文化角度分析戰時上海電影的政治、經濟、產業和文化面貌,並以此為背景尋找滬港電影之間緊密的互動關係。事實上,傅氏的研究思路和研究方法也部分代表了海外著述區別於華語學界的特點。相較而言,華語學界的著力點大致在於廓清歷史迷霧,更強調以史料搭建淪陷電影的歷史面貌,並在此基礎上予以性質判斷,而海外學者則占據理論優勢,因此其建構格局與反思陳念的意味更加強烈,也更傾向將問題引向理論向度。

(……)

最佳賣點 : ★見證影像與歷史交纏的非常時刻,破解禁語時代的電影密碼

★發掘淪陷上海電影文本、電影產業、電影工作者的多義性,剖析電影如何走入政治,也走進歷史的縫隙