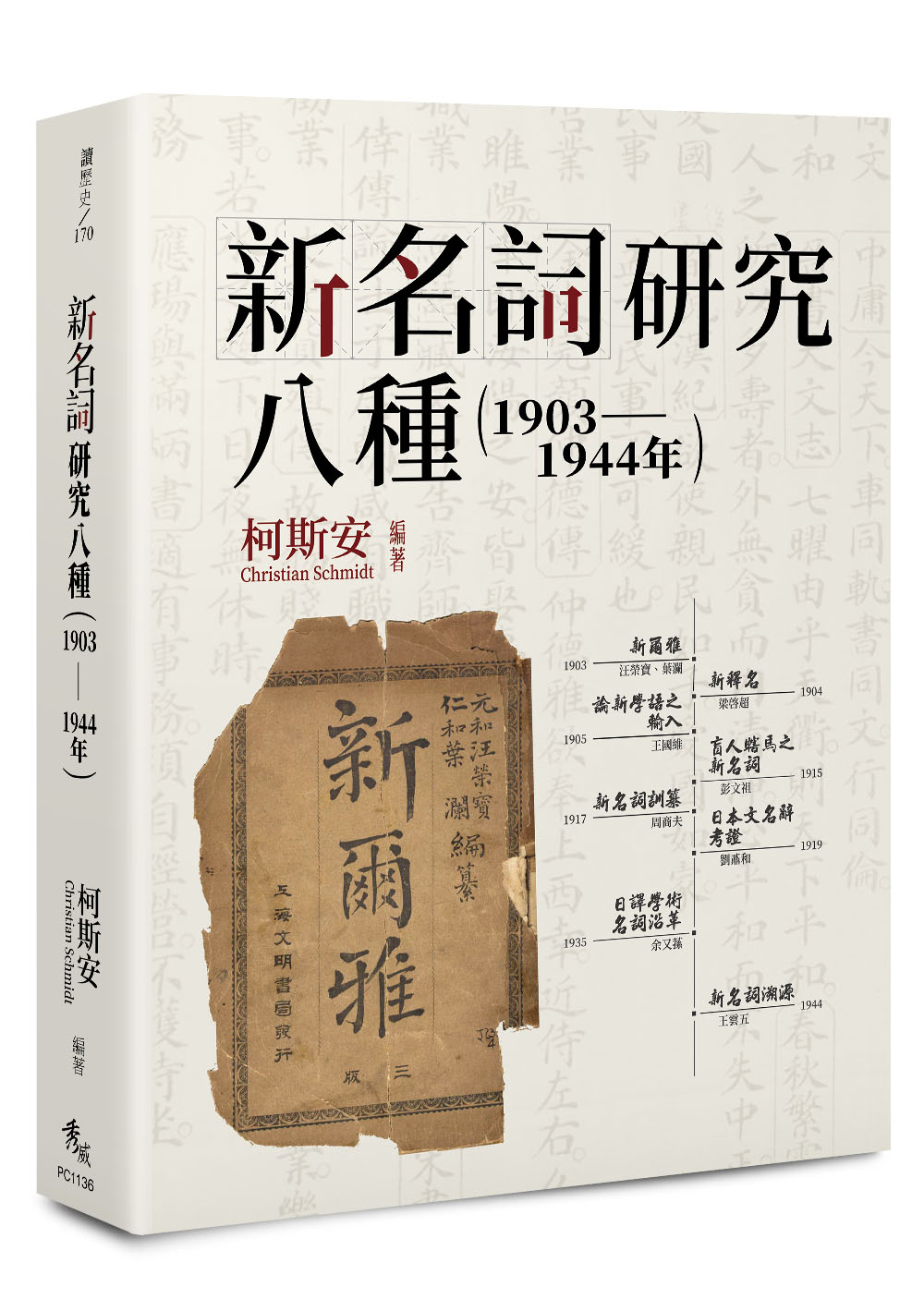

新名詞研究八種: 1903-1944年

| 作者 | 柯斯安 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 新名詞研究八種: 1903-1944年:本書特色:嚴選清末民初八種「新名詞」代表性文本,進行全面整理、註釋、校勘與評析,並分為三組介紹:①先驅期(介紹新名詞、態度謹慎): |

| 作者 | 柯斯安 |

|---|---|

| 出版社 | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| 商品描述 | 新名詞研究八種: 1903-1944年:本書特色:嚴選清末民初八種「新名詞」代表性文本,進行全面整理、註釋、校勘與評析,並分為三組介紹:①先驅期(介紹新名詞、態度謹慎): |

內容簡介 本書特色:嚴選清末民初八種「新名詞」代表性文本,進行全面整理、註釋、校勘與評析,並分為三組介紹:① 先驅期(介紹新名詞、態度謹慎): 《新爾雅》 (汪榮寶・葉瀾,1903 年)、《新釋名》 (梁啟超,1904 年)、《論新學語之輸入》 (王國維,1905 年) * 共同點:以介紹與分類為主,態度審慎、中性。② 批判期(連結語言與民族危機): 《盲人瞎馬之新名詞》(彭文祖,1915 年)、《新名詞訓纂》(周商夫,1917 年)、《日本文名辭考證》(劉鼒和,1919 年)、《新名詞溯源》(王雲五,1944 年) * 共同點:倡「中源說」,將新名詞視為文化威脅,重溯古籍詞形。③ 語言學萌芽期(系統化考證): 《日譯學術名詞沿革》 (余又蓀,1935 年) * 特色:聚焦創詞者、流通路徑與資料編纂。 內容簡介:本書針對漢語詞彙史、詞源學與概念研究,提供八種清末民初「新名詞」原典的校勘與方法論創新。書前〈導論〉首次提出「未定新名詞」概念,並從詞源與語義兩個層面比較八種語料來源,評估其在漢語外來詞研究中的地位與價值。主文則逐一介紹八種代表性文本,並透過簡介,凸顯其新名詞特徵與學術貢獻;並於八種文本前各附導言、詞表與評註,標示獨見詞與交集,方便橫向比較。本書提供專業讀者:★ 校本:八種文本全文標點校勘,便於直接引用。★ 詞彙比較框架:清楚呈現各書對現代漢語詞彙系統之差異化貢獻。★ 方法論模板:示範如何結合大型書證資料庫與質性語義分析,以提升外來詞研究的實證力度。導論之學術貢獻:★ 提出「未定新名詞」概念:在建立「新名詞-和製漢語-現代術語」分析框架後,發現一群「未定新名詞」目前被學術界所忽略。★ 資料庫 × 語義雙重驗證:依作者先前於中研院近史所建置的《漢語新詞資料庫》,以「最早書證」首次嘗試定位「未定新名詞」。取 48 例重要未定新名詞,進行精密語義考察,對照量化結果,評估詞源判斷的可靠度與限制。

作者介紹 編著者柯斯安(Christian Schmidt)國立臺灣大學語言所博士,現為中央研究院中國文哲研究所博士後研究員。

產品目錄 自序【導論】 前言 新名詞 新名詞的分類 早期中國新名詞研究:貢獻與限制 未定新名詞:語料與與詞源初探 統計方法與詞義分析 未定新名詞的分析結果 結語 附錄【第一篇】《新爾雅》(汪榮寶、葉瀾,1903年) 《新爾雅》導讀 《新爾雅》原文【第二篇】《新釋名》(梁啟超,1904年) 《新釋名》導讀 《新釋名》原文【第三篇】《論新學語之輸入》(王國維,1905年) 《論新學語之輸入》導讀 《論新學語之輸入》原文【第四篇】《盲人瞎馬之新名詞》(彭文祖,1915年) 《盲人瞎馬之新名詞》導讀 《盲人瞎馬之新名詞》原文【第五篇】《新名詞訓纂》(周商夫,1917年) 《新名詞訓纂》導讀 《新名詞訓纂》原文【第六篇】《日本文名辭考證》(劉鼒和,1919年) 《日本文名辭考證》導讀 《日本文名辭考證》原文【第七篇】《日譯學術名詞沿革》(余又蓀,1935年) 《日譯學術名詞沿革》導讀 《日譯學術名詞沿革》原文【第八篇】《新名詞溯源》(王雲五,1944年) 《新名詞溯源》導讀 《新名詞溯源》原文新名詞索引人名索引

| 書名 / | 新名詞研究八種: 1903-1944年 |

|---|---|

| 作者 / | 柯斯安 |

| 簡介 / | 新名詞研究八種: 1903-1944年:本書特色:嚴選清末民初八種「新名詞」代表性文本,進行全面整理、註釋、校勘與評析,並分為三組介紹:①先驅期(介紹新名詞、態度謹慎): |

| 出版社 / | 秀威資訊科技股份有限公司國家書店松江門市 |

| ISBN13 / | 9786267511510 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267511510 |

| 誠品26碼 / | 2682906384002 |

| 頁數 / | 620 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 17X23X3.14CM |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 1035 |

| 提供維修 / | 無 |

自序 : 本書的編輯實際上早在博士論文撰寫前就已展開。當時以為只需幾個月便能完成,且打算範圍僅包含《新爾雅》與《新釋名》兩篇。後來與中研院近史所陳建守副研究員討論出版構想時,他認為應涵蓋所有具代表性的早期新名詞研究,這使我認知到原先想在寫論文前抽空完成此書,確實過於天真。後來在老師建議下,我決定先完成博士論文,收集語料並加以分析,再進行書籍編輯。因此本書延後兩年多才得以出版。到最後能順利出版,我必須向建守老師表達感激之意。

本書收錄的八篇文章,皆從尋找原始語料開始,逐字逐句輸入電腦。前兩篇《新爾雅》與《新釋名》由我親自處理,其餘六篇的資料輸入則由三人小組完成。輸入後的反覆核對是不可或缺的工作。在此我要感謝幾位重要的協助者,首先是我的學生謝宛蓁小姐,她細心輸入部分資料,後來也協助全文校對。許永昇先生,目前任教於高中自然科,協助檢查《新爾雅》中的自然科學內容,並提出許多建設性建議。法律篇與各章導論的校對工作,臺灣高等檢察署蔡秋明主任檢察官提出許多修辭建議。導論部分,最高法院管靜怡博士法官通讀全文,討論時提出多項寶貴建議。另感謝羅珮瑄博士協助部分潤飾初稿。若本書內容與原始資料之間仍有錯漏,責任完全在我,敬請讀者見諒。

本書導論曾於中研院文哲所雛鳳青年學者論壇發表,期間歷經多次討論與修訂。特別感謝陳瑋芬研究員,老師提出多項具有啟發性的建議,使內容更為清晰。資料庫介紹部分,亦承蒙瑋芬老師安排與劉苑如研究員的數位團隊進行交流,收穫甚多。

由於我希望能親自統整整體編輯流程,特別感謝秀威出版社在排版與編務上給予我充分空間,使出版工作順利完成。若非有老師、同事、好友與學生樂於協助,面對這條艱難的道路,我恐怕尚無勇氣完成這部小著作。

2024 年8 月於恆春

內文 : ※以下節錄自本書〈導論〉中的「新名詞」一節:

新名詞,通常是指清末至民初出現的新術語。但二戰後出現的詞彙已不再被稱為「新名詞」,也不再特別標示為「新」。這個「新」字,原本是針對文言詞語與舊詞系統而言的。隨著白話文成為普遍的書寫語體,新名詞融入日常語言與語文教育,人們不再把新名詞視為特別的新詞。同一時期,日本也不再以漢字創造新詞,使得中日間在此類詞彙上的互動逐步終止。

在現代語言學中,來自日語的詞彙通常被稱為日語借詞,「和製漢語」是其中的一個類型,專指日本人以漢語構詞方式翻譯西方概念所造的新詞。除了和製漢語之外,還有其他類型的日語借詞,例如回歸詞、激活詞與概念重構詞,本文後續將分別說明。

從造詞的角度來看,新名詞可以分成兩類。一類是漢語內部自己創造的詞,另一類是由日本人或西方人以漢字造的詞。依照造詞者的身分來分類,可以幫助判斷一個詞是不是借詞,也可以避免用構詞法來判斷詞源,因為構詞法與詞源實際上沒有關係。

在討論新名詞的來源時,必須區分造詞者與廣播者兩個角色。這一區分正好也是現代詞源學與舊有研究方法之間的分歧所在。雖然目前難以確定每個詞彙的具體造詞者,但可以透過大量文獻比對,嘗試將詞彙與它出現的時間與文本建立關聯。這就是建置資料庫的基本方法。只要收錄的文獻資料足夠,每個詞彙自然會形成一條跨地域、跨文本的書證鏈,進而推測其最早出現的時間。可是,總是要保持科學觀念,每一條這種書證鏈所提供的詞源,只是暫時性的假設,詞源的判斷有可能因為新數據而被推翻,不過如果長期沒有更早的書證出現,便可以初步判定,目前掌握的資料已相當接近詞彙實際誕生的時間點。那麼,在造詞者無法確定的情況下,廣播者的角色也具參考價值,作為一種接近造詞者的近似推測,是一個可以運用的方向。

掌握新名詞的生辰八字不容易,原因很多。一是新名詞本來就符合漢語造詞原則,對母語者來說,這些詞語不帶明顯的外來語語感,不容易察覺有異。二是新詞出現的時代正值中國陷入民族危機,當時的人普遍擔憂國破家亡,語言只是眾多焦慮中的一環。因此,少數人有餘裕逐一追查詞源,中國學者也尚未具備現代語言學的研究方法,只能做詞形比較。三是和製漢語傳入中國之前,已經在日本流通二十到三十年,構成了完整的體系,適用於翻譯各種西方知識領域,正好對應中國知識界迫切的術語需求。即使初期有保守派出現反彈,但在當時的時機與壓力下,多數人傾向快速吸收,最終形成全面採納的局面。四是新名詞的範圍並不限於和製漢語,也包含當時在中國社會中流通的其他新詞,其中不少今日已被淘汰了。當年新詞層出不窮,數量龐大,學者直到二戰後才有機會慢慢釐清,新名詞的系統性研究也是在戰後才正式起步。

漢語的變化不是從日語借詞才開始,早期的佛經翻譯已經帶來借詞。外族統治者也曾影響漢語。這些歷史事件留下了語音與詞彙的痕跡,例如今天南北方言的聲調與發音差異。明末傳教士帶來了西方知識與詞語,使文化交換變得更密集。不過,漢語的詞彙系統真正出現大規模轉變,是從二十世紀初才開始的。

最佳賣點 : 清末民初,一個巨變的社會,迎來全新的時代!

外來文化的衝擊,使得和製漢語等新興詞彙大量湧入中國,即便是舊有的詞彙也有了全新的詮釋,而這種現象甚至引起時人深刻的文化焦慮──「吁嗟乎,殊不知新名詞之為鬼為祟,害國殃民以啓亡國亡種之兆,至於不可紀極也!」