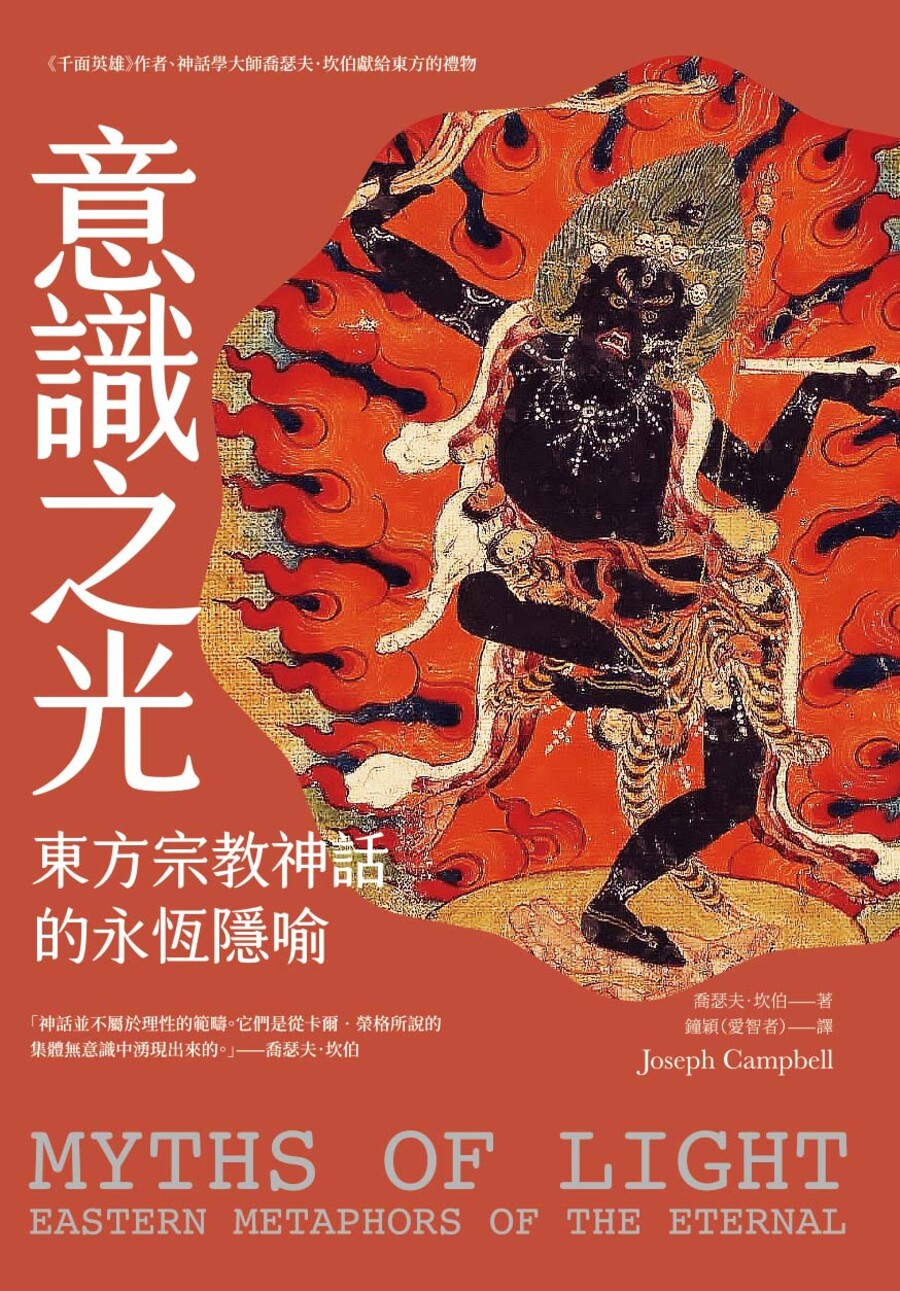

Myths of Light: Eastern Metaphors of the Eternal

| 作者 | Joseph Campbell |

|---|---|

| 出版社 | 楓葉社文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 意識之光: 東方宗教神話的永恆隱喻:~神話學大師喬瑟夫.坎伯獻給東方的禮物~「神話並不屬於理性的範疇。它們是從卡爾.榮格所說的集體無意識中湧現出來的。」──喬瑟夫 |

| 作者 | Joseph Campbell |

|---|---|

| 出版社 | 楓葉社文化事業有限公司 |

| 商品描述 | 意識之光: 東方宗教神話的永恆隱喻:~神話學大師喬瑟夫.坎伯獻給東方的禮物~「神話並不屬於理性的範疇。它們是從卡爾.榮格所說的集體無意識中湧現出來的。」──喬瑟夫 |

內容簡介 ~神話學大師喬瑟夫.坎伯獻給東方的禮物~「神話並不屬於理性的範疇。它們是從卡爾.榮格所說的集體無意識中湧現出來的。」──喬瑟夫.坎伯本書收錄了七篇坎伯的演講和文章,涉及主題聚焦於他喜歡的話題──亞洲信仰中的神話和隱喻。坎伯透過深入研究佛教、印度教和其他東方信仰體系的故事和意象,包括中國道教傳統中的陰陽宇宙觀,探索了東方的核心哲學和神話,以生動的例子和故事,將它們與西方的哲學和神話相互比較。 書中用平實、易懂的故事,傳達了東方神話和宗教中蘊含的複雜哲理。坎伯更以其典型的熱情,揭示了信仰體系中的神話力量,從而更好地指引讀者利用神話的力量,處理好當下生活中的種種問題。

作者介紹 喬瑟夫.坎伯(Joseph Campbell) 美國知名作家暨比較神話學者。一九○四年出生於紐約,幼年時期即對神話感興趣。他喜歡閱讀有關美國印地安人文化的書,經常去參觀自然歷史博物館,深深著迷於博物館收藏的原始圖騰。他曾就讀哥倫比亞大學,主修中世紀文學,拿到碩士學位後便遊學歐洲,繼續在巴黎和慕尼黑的大學從事碩士後研究。坎伯在歐洲遊學期間,深受畢卡索與馬諦斯的藝術、喬伊斯與湯瑪斯.曼的小說,以及弗洛伊德與榮格的心理學研究影響。與這些大師的邂逅,讓坎伯得出一套自己的理論:在人類的心靈深處,所有神話和史詩都是相連的,而它們也是人類為了解釋社會、宇宙發生與精神層面此一普遍性的需求,所產生的文化化現。坎伯創作了一系列富有影響力的神話學巨作,跨越人類學、生物學、文學、哲學、心理學、宗教學、藝術史等領域,包括《千面英雄》、《神話的力量》、《千面女神》等,他的作品被好萊塢列為書目,幻化出各種具有戲劇性、娛樂性和心理真實性的故事,是《星際大戰》、《駭客任務》、《蝙蝠俠》等電影的靈感之源。

產品目錄 關於《喬瑟夫.坎伯全集》編者序引言 因陀羅的謙卑第一章 梵的誕生.解讀東方神話.永遠燃燒的火祭 第二章 靈魂的旅程.印度的神祕主義傳統.痛苦的輪迴.世界靈魂.東方神話中的個體.重生瑜伽的意象.東方神話的創造力 第三章 渡往彼岸的渡船.耆那教:遁世之路.印度教:「法」的追尋與擺脫.佛教:塵世之花 第四章 結語.內心深處的老虎註釋後記編輯作品關於喬瑟夫.坎伯基金會索引關於作者

| 書名 / | 意識之光: 東方宗教神話的永恆隱喻 |

|---|---|

| 作者 / | Joseph Campbell |

| 簡介 / | 意識之光: 東方宗教神話的永恆隱喻:~神話學大師喬瑟夫.坎伯獻給東方的禮物~「神話並不屬於理性的範疇。它們是從卡爾.榮格所說的集體無意識中湧現出來的。」──喬瑟夫 |

| 出版社 / | 楓葉社文化事業有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267729199 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267729199 |

| 誠品26碼 / | 2682958995003 |

| 頁數 / | 332 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21 x 14.8 cm |

| 級別 / | N:無 |

內文 : 喬瑟夫.坎伯在1955年結束了他為期一年的亞洲之旅,他的人生在那一年經歷了徹底的改變。自從他1924年在一艘橫跨大西洋的渡輪上碰見吉杜.克里希納穆提(Jiddu Krishnamurti)之後,坎伯就深受當時已廣為人知的東方神話與宗教所吸引。他在歐洲攻讀研究所時,接觸了卡爾.榮格(C.G. Jung)、阿道夫.巴斯蒂安(Adolph Bastian)等西方思想家、以及十九世紀浪漫主義哲學家的觀點,他們全都深受東方思想與意象的影響。

1942年,時任莎拉.勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)教授的坎伯幸運地成為了偉大的印度學者海因里希.齊默(Heinrich Zimmer)的朋友與門徒,他認為印度教的基礎乃是神話,這點豐富並啟發了坎伯的思想。當齊默於1945年去世時,坎伯應允了遺孀克里斯蒂安(Christiane)的請求,為他編輯身後所留下的筆記與未竟之作。這耗去了坎伯專業生涯許多時間,直到他出發前往東方旅行那一年,他才真正來到了這片他閱讀並書寫過許多次的印度大陸。

當然,他所經驗到的亞洲既讓他驚喜也使他失望。坎伯所出版的旅行日誌,也就是《小費與大梵》(Baksheesh & Brahman)及《清酒與開悟》(Sake & Satori),裡頭同時記錄了他挫折與驚奇的矛盾之情。印度人對巴克提(bhakti,也就是儀式的奉獻)的強調讓他失望,但他也對東方的思維模式(特別是加爾各達、京都、孟加拉和曼谷)感到震驚,那迥異於他從小就深受影響的西方思維模式。坎伯發現,不同於西方人強調受造物與造物主之間的關係,東方人認為自性與永恆是同一的,而印度教徒將它稱為梵(Brahman)。

這個角度令坎伯耳目一新。他提到日本文化裡並沒有「人的墮落」這種概念,因此坎伯說:「我告訴朋友可以把心理治療的錢省下來拜訪日本。」

另一件使他倍感衝擊的,是他發現多數美國人從未接受比較神話學和比較宗教學的教育。在這趟旅行期間,他很尷尬地發現自己的國人對所碰到的文化一無所知或漠不關心,即使是學者和外交官也一樣。

這兩個想法結合在一起啟發了坎伯,並徹底改變了他的職業生涯。他不再滿足於僅為同行寫作或只教授自己的學生。嚴格來說,他本來就打算把1949年出版的《千面英雄》(The Hero with a Thousand Faces)寫成一部通俗作品,正如我們從其原定書名《如何閱讀神話》(How to Read a Myth)所見到的那樣。然而,當時那本書只是一本小眾作品,並沒有受到美國大眾文化的注意。所以,坎伯開始有意識地尋求能觸及更多讀者的方法。當他還在亞洲時,就已著手採用大眾的觀點來寫作一本比較神話學的書。結果他完成了四卷巨作:《神的不同面具》(The Masks of God),這是一部宗教與神話的通史,在1959-1968年間相繼出版。

他另一項重要工作是演講,先是在學術會議、教堂、美國國務院大廳裡,最後是在收音機與電視機上。這些演講的目的始終都是想啟迪美國聽眾,使他們了解自身的傳統以及神話與象徵的廣大世界。很幸運的是,坎伯用錄製演講的方式來準備他的寫作工作。(坎伯是個即興演講者,多數時候他的演講都沒有筆記)

自他返美直到1987年去世為止,他最喜歡的主題一直是偉大的印度教神話與東亞的宗教。喬瑟夫.坎伯基金會保存了數以百計主題廣泛且深奧的演講稿,但都聚焦於坎伯所稱的東方世界。

這本書的內容幾乎全由這些演講稿整理而來,裡頭也包含了一些未發表的短文。無論是哪一類,坎伯在裡頭都探討了東方對永恆的隱喻,不管它們的名字是梵、道、還是佛心。

第一章〈梵的誕生〉,聚焦在「超越性的世界靈魂」這個概念的本質及其歷史的發展。第二章〈靈魂的旅程〉則探討了印度人及東亞傳統文化的個體觀點,以及此個體觀點與「超越性的世界靈魂」之間的關係。第三章〈渡往彼岸的渡船〉,檢視了超越性概念在東方所表現出來的特定模式(也就是各種宗教),以及這些模式在宗教與歷史中的發展。

在編輯本書的過程中,我面臨了許多挑戰。第一項挑戰是決定要納進什麼材料。當時我剛協助完成本系列的第一卷,也就是由尤金.甘迺迪(Eugene Kennedy)所編輯的《汝即是彼:轉變中的宗教隱喻》(Thou Art That: Transforming Religious Metaphor),該書討論的是猶太-基督教傳統中的底層神話。那時我們覺得似乎該有一本類似的書,來探討對應的亞洲神話。

因此我盡己所能地回顧了坎伯有關亞洲神話的所有作品,無論是出版品還是未出版品,並最終確認了本卷所探討的全部主題。基本命題確定之後,我曉得會用上其中七次演講的內容,而它們都是《喬瑟夫.坎伯錄音集》(The Joseph Campbell Audio Collection)的一部分,其中兩講收錄於〈內在之旅:東方與西方〉(The Inward Journey: East and West),另外五講則是〈東方之道〉(The Eastern Way)的內容。坎伯是在1960年代首次舉辦大型公共巡迴演講時製作這些錄音帶的。我搜尋了坎伯其他的演講稿以及未出版的著作,然後找到許多我認為可以填補整個論證過程所缺漏的材料。這些材料的起迄時間是1957年到1983年,也就是坎伯自亞洲返美,直到他去世的前四年。

待我蒐集到這些素材後,我面臨了一名編輯最大的挑戰,那就是該如何處理它們?

我有三種模式可以採用,這三種都是喬瑟夫.坎伯做過的。第一種是創作一部融會貫通的作品,從不同的材料中選取文字,將概念拆分出來後按順序整合為一部完整的作品。這個模式曾被坎伯用以處理齊默的遺作。很可惜,我覺得自己並不如坎伯那樣精通此道。

第二種模式也是坎伯使用過的,方法是編寫一部簡單的作品集,將一系列不同的文章依照主題排列。他第一部文選,《野鵝的飛翔:神話學角度的探索》(The Flight of the Wild Gander: Explorations in the Mythological Dimension)就是這麼做的。我覺得將一系列相關的主題放在一起,這個方法可能會使內容太冗贅且缺乏連貫性。

最後一種方法,也就是我採用的方法,那是一條中庸之道。這是坎伯在編寫他個人神話的通俗作品《活出神話》(Myths to Live By)時所用的方法。在那本書裡,坎伯先從演講稿中進行篩選,將它們放進一個有邏輯的順序中,接著加以編輯,移除重複的內容,強化觀念的發展,再用統一的風格表達出來。

讀者可以評斷我的方法是否成功,你在本書中所發現的完美連結與印象深刻的結論都應歸功於喬瑟夫.坎伯,而所有缺漏或邏輯不連貫之處則全屬我的過失。

本書的主體是由大量的演講摘錄與文章的片段所組成,同時我合併了許多重複的內容,移去和重組了許多材料以避免過於冗長,然後保留了坎伯最有趣的評論。因此,本書各章都不是演講的原始檔案,對此我希望讀者們不要感到驚訝或失望。

在表達風格上,我試圖保留坎伯先生那精彩、親民的演講方式。我要借用前輩甘迺迪博士在《汝即是彼》的前言來勉勵讀者:「閱讀本書最好的方式,就是把它當成一座演講廳、教室、或者書房,你走入其中,發現坎伯正在裡頭講課,八十歲高齡的他熱情不減,像四十歲時那樣,生動地講述著世界的神話,這是令他感到狂喜之處。」

我要感謝以下諸位朋友對本書所提供的巨大貢獻:喬瑟夫.坎伯基金會主席鮑伯.沃特(Bob Walter),他為叢書及本書提出了願景;馬克.瓦茲(Mark Watts)幫忙整理了錄音帶;傑森.賈德納(Jason Gardner)用他冷靜的幽默與洞察力,在新世界圖書館出版社(New World Library)監督了《喬瑟夫.坎伯全集》的出版;新世界圖書館的製作總監托納.皮爾斯.邁爾斯(Tona Pearce Myers)、藝術總監瑪麗.安.卡斯勒(Mary Ann Casler)、以及他們傑出的同仁;精通多國語言的卓越編輯麥克.阿希比(Mike Ashby);以及我的妻子莫拉.芙恩(Maura Vaughn),她無怨無悔的支持與耐心才是真正的英雄。

大衛.庫德勒(David Kudler)

2003年3月11日

最佳賣點 : ~神話學大師喬瑟夫.坎伯獻給東方的禮物~

「神話並不屬於理性的範疇。

它們是從卡爾.榮格所說的集體無意識中湧現出來的。」

──喬瑟夫.坎伯