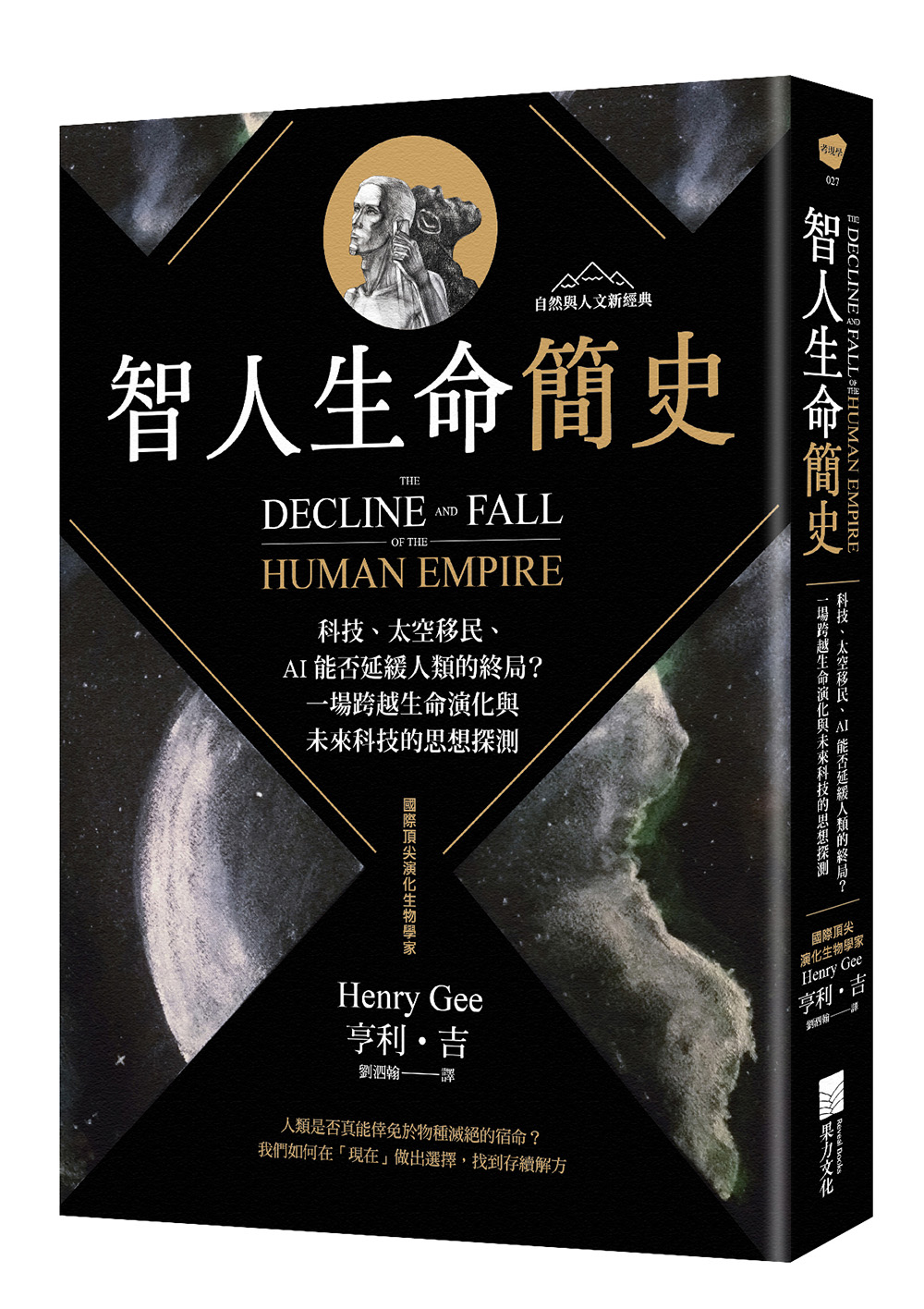

The Decline and Fall of the Human Empire

| 作者 | Henry Gee |

|---|---|

| 出版社 | 漫遊者文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 智人生命簡史: 科技、太空移民、AI 能否延緩人類的終局? 一場跨越生命演化與未來科技的思想探測:《智人生命簡史》是一部觀點新穎的鉅作,國際知名學者亨利‧吉融合古生物 |

| 作者 | Henry Gee |

|---|---|

| 出版社 | 漫遊者文化事業股份有限公司 |

| 商品描述 | 智人生命簡史: 科技、太空移民、AI 能否延緩人類的終局? 一場跨越生命演化與未來科技的思想探測:《智人生命簡史》是一部觀點新穎的鉅作,國際知名學者亨利‧吉融合古生物 |

內容簡介 「智人如何從演化舞台中心,走向毀滅邊緣?」「科技、太空移民、AI 是否能協助人類持續擴展生態位,或只是延緩智人的終結?」國際知名演化生物學家,以古生物學、演化生物學、環境科學、未來學為基石,描繪人類從興起到趨向衰亡的整體圖像——智人的未來存續,取決於我們「現在」做出的選擇!★一部融合大歷史敘事、科學前瞻觀點,探索人類過去、現在與未來存續的深刻省思之作★作者亨利・吉(Henry Gee)為國際知名古生物學家、演化生物學家、《自然》資深編輯★本書系列作《地球生命簡史》榮獲2022英國皇家學會科學圖書獎《智人生命簡史》是一部觀點新穎的鉅作,國際知名學者亨利‧吉融合古生物學、演化生物學、環境科學、未來學的推想,作出大膽的科學證詞:「正如恐龍曾經輝煌卻終究消失,智人也正走在一條不可避免的衰退與最終滅絕之路上!」作者從地球演化與深歷史(Deep History)的觀點論證:人類或將無法倖免於物種滅絕的宿命;我們該如何在「現在」做出選擇,找到存續解方?★物種在達到巔峰後,即進入與地球的對抗階段——智人可以是例外嗎?#現代智人:古人類雜交的產物 #代謝症候群反映演化 #創始者效應與遺傳疾病#智人從地球上消失:未來一萬年左右 #拉帕努伊島給世人的警訊 智人在極短時間內主宰了地球生態系,為何竟可能在未來一萬年間滅絕?要測繪智人衰亡的過程,就必須了解智人在巔峰時期做了些什麼:作者從古人類的起源談起,帶領讀者回到三百多萬年前的東非平原,逐步建構出人類如何成為地球的主宰;智人驅逐了所有其他人屬物種,憑藉農業、科技與組織擴張到地球的每個角落——然而,正是這種前所未有的成功,讓人類自身成為生態系統中最危險的不穩定因子!作者巧妙借用愛德華‧吉朋《羅馬帝國衰亡史》描繪帝國注定衰亡的筆法,指出「人類帝國」早已遠超地球所能承載的限度,智人因此也已邁入巔峰之後的下坡路。他以現代生物學與人口統計數據,揭示全球生育率下降、資源匱乏、戰爭、疾病風險與氣候變遷,已共同塑造一場隱形而深遠的危機。這真的不是幻覺——「若不採取積極作為,在人類演化時間尺上,一萬年內滅絕極可能發生!」★人類文明能否逆轉「巔峰後衰亡」的宿命,而非等待災難的終局?#人類引發第六次大滅絕? #肯定生態系統服務的價值 #每個物種都會建構自己的生態位 #從殖民前例看太空擴張 #未來兩個世紀內人類須做出改變本書並非絕望的末日預言。作者指出,智人是極具破壞性的物種,卻也極富創造力!要找出人類未來存續的解方,我們必需立即在技術、倫理與全球合作上做出最重要、最根本的變革:•技術創新:研發垂直農業、人工光合作用、替代性蛋白質來源等,以減輕地球壓力•女性賦權:以教育、性平賦權女性,提升女性參與社會正義、地球承載力等重大決策•綠色革命2.0:深化永續思維、提升生態服務價值等,以穩定文明未來•太空移民:擴展人類生態位、在不同星球上分化演化,重新啟動「演化時鐘」孕育新的 人類物種作者也提醒:技術與科技僅是短暫的延命工具,若無法結合種群的多樣化,仍無法改變滅絕趨勢;太空或許是人類未來演化的一個分支,然而這是一項充滿不確定性的生物實驗,也不應是逃避責任的出口——「離開地球」不一定比「修復地球」更容易或更快!如果人類想要獲得離開地球的權利,得先學會愛護與修復這顆孕育了我們生命的星球,以及與我們共享這顆星球的所有物種。★來自地球生命史深處的科學證詞,對智人存續的清醒診斷作者以幽默銳利之筆,挑戰我們對「人類中心」「人類例外論」的迷思,引爆關於物種命運與科技可能性的辯證。書中清楚解釋紅皇后假說、定向演化、物種滅絕模型、人工光合作用、基因瓶頸等複雜概念,卻不流於艱澀,是近年少見的科學敘事傑作。本書具有強烈的思想啟發性與現實急迫感,對每一個關心人類命運、地球生態與自身位置的讀者來說,是不可錯過的精彩思辨,也是我們理解現實、探測未來與建立希望的起點。

各界推薦 【重量推薦】(按姓氏筆畫序)林大利|國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所助理教授洪廣冀|國立臺灣大學地理環境資源學系副教授黃貞祥|國立清華大學生命科學系副教授、GENE思書齋齋主蔡政修|國立臺灣大學生科系與生演所副教授

作者介紹 作者|亨利・吉 (Henry Gee) 英國古生物學家、演化生物學家、國際科學期刊《自然》(Nature)資深編輯,美國加州大學洛杉磯分校的前學院教授。他在劍橋大學獲得博士學位,是倫敦林奈學會(Linnean Society of London)前副主席,出版《地球生命簡史》(A (Very) Short History of Life on Earth)、《約伯的天梯》(Jacob’s Ladder)、《尋找深時間》(In Search of Deep Time)、《中土世界的科學》(The Science of Middle-earth)和《意外的物種》(The Accidental Species)等書。他曾受邀參與英國國家廣播公司的電視與廣播節目以及美國全國公共廣播公司的《萬事皆曉》(All Things Considered)節目,也為《衛報》(The Guardian)、《泰晤士報》(The Times)和《BBC焦點》(BBC Focus)等報章雜誌撰寫文章。他目前與家人和寵物們一起住在英格蘭諾福克郡的克羅麥鎮。譯者|劉泗翰資深翻譯,悠遊於兩種文字與文化之間,賣譯為生逾二十年;國立中山大學外文研究所碩士。曾任電視台國際新聞中心編譯、組長、主編。譯作有《禮物經濟》、《水族》、《魔法森林》、《在冰川消失之前》、《湖濱散記》、《西雅圖酋長宣言》、《這不是英語:從語言看英美文化差異的第一手觀察誌》、《愛的哲學課》、《性別的世界觀》、《物競性擇:你可以從動物身上得到什麼樣的「性」 啟示》、《喂,有人在嗎?》、《非虛構寫作指南》、《你該殺死那個胖子嗎?》、《愛的哲學課》等近四十本譯作。

產品目錄 前言 Prologue|我們活在轉折點上「種族衰老」只是幻覺?巔峰後注定走下坡從古人類說起智人的征服馴化動植物的代價人類數量即將開始萎縮靠多樣性演化自救智人的困境脫逃術科技創造力的挑戰第一部 崛起 RISE智人是從倖存的極少數祖先群體演化而來的,不僅消滅了所有其他的古人類,還擴及地球的每個角落,占據物種頂峰。01 人類家族 The Human Family阿法南方古猿的足印查德沙赫人的頭骨化石古人類為什麼演化成兩足動物?直立行走:身體的重新設計02 人屬生物 The Genus Homo直立人:第一個離開非洲的古人類歐亞大陸的尼安德塔人東亞的直立人後裔非洲:所有人類的故鄉近親繁殖危害小群體生物03 最後的祖先 Last Among Equals智人的祖先:二十萬年前非洲「粒線體夏娃」從化石推論智人物種起源智人的早期演化基因定序追溯現代人祖先現代智人:古人類雜交的產物多樣化的非洲古人類04 最後的倖存者 Last Human Standing現代性跡象停滯三萬年智人出走非洲渡海遷徙的島嶼印記智人進占全世界四萬年前智人獨存繁盛至今第二部 衰敗 Fall智人在極短時間內主宰了地球生態系,但人類物種有可能在未來一萬年間滅絕,要測繪智人衰亡的過程,就必須了解他們在巔峰時期做了些什麼。05 農業:第一號受害者 Agriculture: The First Casualty狩獵採集者的習慣為什麼智人定居並轉向農業?農業帶來飢荒和傳染病代謝症候群反映演化維持糧食安全有困難06 疾病蟲害 Pox-Ridden, Worm-Eaten and Lousy創始者效應與遺傳疾病基因同質性高易患相同病痛人類疾病的傳播途徑先天及後天免疫機制傳染病的威脅07 瀕臨邊緣 On the Brink《人口爆炸》的預測一九六〇年代人口成長率開始減緩 人口危機:總生育率低於替代水準全球人口組成結構將改變國內生產毛額受人口起落影響女性賦權影響生育率經濟不確定性阻撓生育意願可供分配的資源減少人類精蟲數銳減08 越過邊界 Over the Edge誰都可能成為氣候變遷難民海平面上升危及人類住居全球氣溫持續攀高致命的濕球溫度上升擋不了的人類大遷徙人口成長逆轉成因09 每況愈下之後 Free Fall, and After從機率推論人類滅絕時間智人從地球上消失:未來一萬年左右滅絕債務:注定人類最終命運拉帕努伊島給世人的警訊物種滅絕的一般性因素借鑑尼安德塔人發展模型第三部 脫困 ESCAPE 智人是極具破壞性的物種,卻也極富創造力,有機會透過技術創新向太空擴大自己的生態位,避免滅絕的命運,但速度必須要快——在未來兩百年內辦到。10 綠色、女性的未來 The Future is Green and Female建議方案:太空殖民人類引發第六次大滅絕?飢荒的救贖:高產量糧食品種農業的綠色革命「地球限度」已超過!生態系統服務的價值女性參與地球承載力關鍵時刻11 展開新「葉」 Turning Over a New Leaf綠色革命2.0:提高光合作用效率植物轉化光能效率低光合作用的演化光系統、捕光複合體與RuBisCo的協作RuBisCo的催化限制透過基因工程強化光合作用C4植物降低光呼吸研發人工光合作用即時策略:消除食物浪費、摒棄動物產品飲食12 拓展人類生態位 Expanding the Human Niche 人類活動改變地景每個物種都會建構自己的生態位人類的干擾與生物多樣性人類應對變化:遷徙、適應、擴大生態位太空:人類生態位的可能未來透過科技形塑人居環境太空生活演練月球門戶太空站人造太空棲地空心小行星的城市概念太空殖民的現實議題從殖民前例看太空擴張存續關鍵:未來兩個世紀內後記 Afterword譯名對照 Glossary

| 書名 / | 智人生命簡史: 科技、太空移民、AI 能否延緩人類的終局? 一場跨越生命演化與未來科技的思想探測 |

|---|---|

| 作者 / | Henry Gee |

| 簡介 / | 智人生命簡史: 科技、太空移民、AI 能否延緩人類的終局? 一場跨越生命演化與未來科技的思想探測:《智人生命簡史》是一部觀點新穎的鉅作,國際知名學者亨利‧吉融合古生物 |

| 出版社 / | 漫遊者文化事業股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9786269985517 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786269985517 |

| 誠品26碼 / | 2682972976002 |

| 頁數 / | 304 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21x15x2 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 430 |

自序 : 前言 Prologue|我們活在轉折點上

幾日的創作,幾個鐘頭的瀏覽,六百年就過去了,生命或統治持續的時間濃縮成轉眼即逝的一瞬間:陵墓長在王位左右;罪犯成功後緊接著幾乎就是失去戰利品;而我們不朽的理性卻依然存在,輕蔑地看著六十位君主的幽靈從我們眼前經過,只在我們的記憶中留下浮光掠影。

——愛德華‧吉朋(Edward Gibbon),《羅馬帝國衰亡史》(The Decline and Fall of the Roman Empire)

在地球悠長的歷史中有許多動物興起又滅亡,其中最能激發大眾想像的無非就是恐龍了。他們充斥著我們的電影和漫畫,其形象隨處可見於服裝和學校午餐盒上,甚至還進入不受歡迎的地方。「恐龍」一詞享有如此盛名——如此強烈的吸引力——甚至可以促銷一些跟恐龍沒有太大關係的產品。像《恐龍崛起之前》(Dawn of the Dinosaurs)是一本精彩著作的標題,主題是遭到不公正忽略的三疊紀(也就是因電影而享有盛名的侏羅紀之前的那個時期,不過話說回來,電影中出現的許多恐龍其實是來自更晚的白堊紀),在這五千萬年期間(約莫是兩億五千萬至兩億年前),有許多不凡的生物演化出來,它們本身都很意思,只是大多數人不太熟悉,至於恐龍只是在接近尾聲時扮演了一個跑龍套的角色而已。儘管如此,恐龍還是在標題頁上占據了最高地位。這種古代文化挪用還不僅止於此,有關史前生命的暢銷書經常以「恐龍」為標題,然後用較小的字體加上「和其他史前動物」幾個字,彷彿是道歉似的。以恐龍模型為號召的玩具組可能包括與恐龍生活在同一時代卻不是恐龍的動物(例如:會飛的翼龍、會游泳的蛇頸龍),甚至還有異齒龍,那是一種生活在恐龍出現前數千萬年的生物,嘴裡有牙齒、背上有棘帆,其實在血緣上還更接近我們人類。然後,彷彿是為了對時代錯置這種最輕微的指控表達不屑之意,他們甚至還會在套裝組合裡塞進一隻毛茸茸的猛瑪象,儘管這種動物一直到恐龍消失了五千多萬年之後才出現。「恐龍」一詞儼然成了「點擊誘餌」的近義詞,讓我也很想將這本書命名為「恐龍」(字體較大的大寫字母),再加上副標題:「及其在人類演化與滅絕中的角色」(字體較小的小寫字母)。

然而,本書跟恐龍倒也不是完全八竿子打不著。不管大家對恐龍還有什麼看法,恐龍已經滅絕這一點無庸置疑,也絕對是千真萬確的。社會大眾心裡對恐龍的迷戀絕大部分都源自於這個簡單的事實。恐龍一直到大約六千六百萬年前的白堊紀末期似乎都還繁衍興旺,卻在突然間,跟著許多其他生物一起消失不見,其中包括會飛的翼龍(牠們不是恐龍)、會游泳的蛇頸龍(牠們也不是),還有像卡車輪胎那麼大、最具代表性的菊石(牠們是魷魚的親戚,只是身上穿著盔甲,絕對不是恐龍)。

多年來——甚至幾十年來——恐龍滅絕的原因一直是個不成問題的問題,也衍生出大量的各種可能答案。科學文獻提供了一百多種答案,成了雞尾酒會中閒聊的話題。恐龍滅絕是因為牠們的蛋殼變得太薄、太脆弱,讓胚胎無法發育成熟;恐龍滅絕是因為牠們的蛋殼變得太厚,幼龍無法破蛋而出;恐龍滅絕是因為新演化出來的哺乳動物吃掉了牠們的蛋(無論蛋殼有多厚);恐龍滅絕是因為食用了當時新演化出來的開花植物,引起消化不良所致;恐龍因為感染了當時剛演化出來的開花植物所造成的花粉症,所以打噴嚏打到死掉;恐龍因為其他一些不明的傳染病而死亡;恐龍因為體型過於龐大笨重而滅絕;恐龍因為停止交配而滅亡;恐龍因為在地球上統治萬物長達一億六千萬年,無人能與爭鋒,也沒有新世界可以征服,於是無聊至死(後來還因此衍生出一個專業術語來描述這種情況,即「古世界厭世」〔Palaeoweltschmerz〕)——純粹是因為活得不耐煩而滅絕了。

在恐龍滅絕的原因之中,最令人震驚的解釋是地球遭到了一顆巨大的小行星撞擊,引發全球性災難。不過,這個想法後來證明是對的。

「種族衰老」只是幻覺?

然而,許多想法都基於這樣的觀點:在地球上存活了一億多年後,恐龍變得陳舊過時、疲憊不堪、無以為繼,也就是說,牠們的時代結束了。說實在的,這就是為什麼滅絕根本就不是問題的原因,因為人類曾經認為生物的王朝來來去去是理所當然的事情,告別舞台本來就是不可避免的,因為生物已經喘不過氣來了。這種情況稱之為「種族衰老」(racial senescence),或者用更專業的名詞來說,叫做「定向演化」(orthogenesis)。因此,泥盆紀被稱為「魚類時代」,此後,魚類讓位給後來在石炭紀的「兩棲動物時代」,每個生物朝代都讓位給更新、更先進、也演化得更進步的生物,每種生物都在指定的地位,也都有指定的時間長短。恐龍是「爬蟲類時代」的極致巔峰,此後是「哺乳類時代」,最終形成了人類(請注意,我用的是大寫M的Man,而不是大寫W的Woman)。每一個動物王朝出現,大多會排擠掉原有的動物,但是也會輪到牠們開始衰退。恐龍來了,在生命的舞台上焦躁踱步或是昂首闊步,等到舞台上的時間一到,就下台一鞠躬,留下「恐龍」一詞成為龐然巨物、不合時宜和不適應現代世界的代名詞,就像福特的艾德塞爾車系(Ford Edsel)或手動打字機一樣。

直到一九七〇年代,恐龍才重獲新的定義,被視為溫血的聰明生物,這多半要歸功於已故古生物學家約翰‧H‧歐斯壯(John H. Ostrom)和他勇猛的學生羅伯特‧巴克(Robert Bakker)兩人的耐心與辛勞。不久之後,小行星撞擊地球導致恐龍時代戛然而止的理論獲得認可,人們這才發現恐龍的滅絕並不是因為某種自然循環,而是在鼎盛時期遭外力終結。如果這顆小行星沒有撞擊地球,或許恐龍到現在仍然存活在地球上。

此後,定向演化理論遭棄如敝屣,成了廢棄演化理論垃圾場中「下落不明」的檔案。這個理論曾經風光一時,不過現在呢,就像恐龍一樣,過氣了。因為你也明白,演化過程並非如此。演化的動力是天擇,這是一個很好用的術語,描述遺傳變異和過度繁殖後代在遭遇環境變遷時發生的情況。當這種衝擊隨著時間的推移而發生時,其結果就是演化的改變。然而,在任何特定時刻,天擇都不會記憶過去,不會展望未來,也不會設定目標。古生物學家李‧范華倫(Leigh Van Valen)將這種只活在當下的觀點概括為「紅皇后」假設。生物永遠都在競爭。掠食者發展出更銳利的武器和更敏銳的感官來捕捉獵物,而獵物也不斷演化,變得更機警、更謹慎。正如在路易斯‧卡洛爾(Lewis Carroll)的《鏡中奇緣》(Through the Looking Glass)書中紅皇后對愛麗絲所說的,在鏡之國裡,你必須盡全力奔跑只為了留在原地。由此,范華倫推斷:一個物種(或一群物種)在生命舞台上轉變的時間與其消失的時機或方式之間,沒有必然的關係。定向演化理論——種族衰老——只是一種幻覺。

只不過,那並不是幻覺。

古生物學家一次又一次地發現,物種(或更常說的是生物分類的屬,即密切相關的物種群)往往會在地球歷史的某個時刻出現,然後開始多樣化,接著主宰地球,只不過最後都會逐漸消失並且滅絕。如果定向演化沒有意義,那麼有什麼理論可以解釋這種來來去去的模式呢?

巔峰後注定走下坡

直至最近,到了二〇一七年,才終於有了答案,一群來自赫爾辛基的古生物學家針對這個問題想出了一個巧妙的解答。物種出現的原因有很多,但是他們若要崛起並占據主導地位,就必須與其他生物產生摩擦,就像牡蠣需要一點惱人的沙礫才能形成珍珠一樣。一旦他們到達巔峰,將所有競爭對手都趕出城外,就必須跟一個冷酷無情又永不放棄的對手——也就是地球本身——展開一場漫長且必然失敗的戰鬥。此後,唯一的出路就是一路走下坡,直到最後僅存的一點點殘留物都被一些偶然的環境事件剔除殆盡。毀滅恐龍的小行星是個異常事件。即使沒有這顆小行星撞擊,恐龍遲早也會滅絕,因為這就是生物的本質。要了解一般情況下物種在何時又為何滅絕,就必須了解他們在巔峰時期做了些什麼。

於是,人類和恐龍之間就產生了連結。如果將這種邏輯應用於現代人類身上,我們智人(Homo sapiens)這個物種本身就注定要滅絕。這是當然的啊。人類跟恐龍和曾經在這顆星球表面行走、跳躍或爬行,或曾在地底下挖洞、在地表上空飛行,或潛入海洋深處巡游的所有其他生物一樣,都無法聲稱自己享有特殊的豁免權,免於這個世界的規則束縛。不過,從另外一個角度來說,智人容或不是例外,卻無論如何都是與眾不同的,我認為即便是人類自己球員兼裁判,這樣說亦堪稱公允。人類在極短的時間內主宰了所有其他生物的命運,就我們所知,在整個地球歷史上沒有任何其他生物有這個能耐。人類以前所未有的方式掌控了自然力量,主宰地球,深入探究原子的祕密並利用其能量,揭開生命基因的奧祕並加以操縱,甚至還瞥見了宇宙的邊緣。基於所有這些成就,我們有充分理由去問:人類是否可能獨一無二地躲過滅絕的大鐮刀,並永遠生存下去?

答案是,人類將會跟萬物一起滅亡。而有一部分原因就在於人類的成功。人類已經變得如此卓越,占據如此優勢地位,以致於威脅到人類和所有其他生物賴以生存的生態系統。在萬物創世的歷史中,從未有任何一個物種能夠構成如此強大的威脅。

我在前一本著作《地球生命簡史》(A (Very) Short History of Life on Earth)中,對智人究竟何時會消失含糊帶過。我預測的時間搖擺不定,可能是幾千年、幾萬年後,甚至避重就輕地說是未來某個——呃——模糊不清的時間。我想,我的說法是:這是「遲早」的事。從某種程度上來說,滅絕並不是一個一視同仁的現象,而是根據每個物種本身的情況產生各種不同的影響。在那本書中,我很得意地發明了「安娜卡列尼娜原則」——所有快樂、繁榮、豐茂的物種都是一樣的,但是每個面臨滅絕的物種各有不同的消亡方式。

不過,其中還是有規則可循。根據赫爾辛基小組發現的原理,我們這個物種不可避免的滅亡,在人類物種群七百萬年系譜史上首次只剩下一個物種時就已經決定了——這個物種就是智人。那是什麼時候呢?大約是五萬至兩萬五千年前的某一刻,此後走下坡的命運就勢不可擋,唯一的問題是何時才會落幕。

直至大約五萬年前,智人都還只是眾多人類物種中的一個,當時主要分布在熱帶地區,像非洲和南亞,另外在東南亞島嶼和澳洲也有他們的足跡。至於在歐洲和中、北亞是尼安德塔人(Neanderthal)的天下,因為他們適應了冰河時期艱困的生活。他們在中亞和東亞與丹尼索瓦人(Denisovans)共存,最初適應了西藏高原的高海拔生活,但是後來遷移到海拔較低的地區。在東南亞島嶼上也有人類物種,例如:爪哇島曾有殘存的古老物種直立人(Homo erectus),菲律賓則有不尋常的矮小「哈比人」呂宋人(Homo luzonensis),而在現今印尼的弗洛勒斯島(Flores)上則有弗洛勒斯人(Homo floresiensis)。這還只是我們知道的。智人在非洲與其他物種共存,但是我們幾乎不知道這些物種的存在。但是到了大約兩萬五千年前,正好是冰河時期最冷的那段時間,智人已經在整個非洲和歐亞大陸定居,甚至進入了美洲。在那個時候,智人已經導致所有其他人類物種滅絕了。智人所向披靡,攻無不克,直到最後一位不屬於智人的人類物種死亡,從那一刻起,智人的命運就已經注定了。

然後,就是跟不可避免的命運展開一場漫長又注定要失敗的戰爭。

這話聽起來有點奇怪,因為從那時候開始,人類的發展歷程就一直順風順水,最後統治全球。然而,在成功故事的背後,智人的滅絕卻是指日可待,而且這種情況數千年來始終不變,到了現在終於瀕臨崩潰。

至於原因為何,我將在本書中一一道來。

同時,我也會說明,如果智人夠聰明、夠幸運、也夠靈巧敏捷,或許還能逃過一劫——至少可以暫時喘一口氣。不過他們若想要做到這一點,就必須立刻採取行動,因為現在還存活的人類,包括你這位讀者,都活在我們這個物種悠久歷史中一個獨一無二的轉折點上。

內文 : 12 拓展人類生態位 Expanding the Human Niche

羅馬人在各種氣候條件下都會打仗,憑藉著出色的紀律,他們盡可能保持健康與活力。特別值得一提的是:人類是唯一能夠在從赤道到極地的所有國家生活和繁衍的動物。就這項特權而言,似乎只有豬能與人類相提並論。

——愛德華‧吉朋,《羅馬帝國衰亡史》

蜿蜒小路穿過玻利維亞的亞馬遜河流域,交織成路網。有些道路高於周圍地景,好像河堤道路一樣;少數道路之間還有間隙。對外行人來說,這個路網似乎是隨機形成的,是自然力量的產物。然而事實卻令人咋舌。這裡的道路與河堤路網,完全是由玻利維亞的旱地漁民以手工興建的。河水會不時地淹沒整個地區,而在洪水退去後,水就留在堤道阻隔的水坑與池塘中,道路縫隙中布滿了漁網和陷阱,誘捕試圖想要跟著退潮返回河裡的魚。等到洪水完全退去,這些水塘就形成了綠洲,富含可食用的植物,為旱地漁民補充飲食所需。

一般人看慣了歐洲或北美那種整齊一致的田野,或是光禿禿山坡上散落著羊群的地景,會認為這似乎是一種不尋常的耕作方式。我們總是用先入為主的觀念來看任何新的地景:對西方農民來說,亞馬遜是一片未馴服的叢林,然而事實上,亞馬遜地區的人口密度曾經比現在大得多,他們居住在廣闊的花園城市裡,擁有豐富的都會與宗教建築,還在肥沃的土地上耕作。熱帶美洲有許多其他地區也是同樣的情況。十五世紀末,在「征服者」抵達這裡之前,他們的疾病似乎就已經先到了,所以當西方人的目光首次關注亞馬遜時,叢林中的古代文明已幾乎完全消失,只留下一片密林。因此,我們所認定的亞馬遜原始荒野絕非如此——而是可以追溯到一萬兩千多年前人類活動的產物,甚至追溯到智人首次來到這個地區的時候。

人類活動改變地景

這樣的認知強迫人類用全新的眼光來看待自己的環境。整齊的田野和光禿禿山坡上散落著羊群的地景其實也是人造的,完全是人工創造出來的場景,從某個層面來說,也像商業街和煙囪一樣具有工業化特徵。激進的活動人士以破壞鄉村美景為由,反對風能或太陽能發電等新開發項目,但是他們常常忘了:我們深愛的鄉村其實遠非自然。我們的鄉村完全是人造的,只有透過不間斷的警戒才能維持下去。如果任自然發展,樹木會重新占據這片土地。一萬年前,歐洲和北美東部大部分地區都覆蓋著森林。如今,隨著農業衰退,世界上的這些地方又重新披上森林的外衣。在北美東部的早期殖民地是一片田野和農場的混合體,然而隨著拓荒者的腳步向西部蔓延,原本的田野和農場很多都荒廢了,又重新變回森林。如今,英國的森林覆蓋面積達三萬兩千平方公里——約占國土面積的百分之十三——這幾乎是一九〇五年的三倍。在人類了解到英國人異常喜愛樹木之前,全世界的情況都是一樣的。一九八二年至二〇一六年間,全球樹木覆蓋面積增加了兩百二十四萬平方公里,約莫是英國陸地面積的九倍。熱帶地區的森林砍伐占據了各大媒體的頭條,但是溫帶地區重新造林的面積也不遑多讓。大部分變化可以歸結為一個因素——人類活動。

向來都是如此。地景從來都不是靜止不動的,自從智人遍布世界各地以來,可能已經不再有任何地景可以視為完全原始的。人類活動甚至延伸到世界上人類很少或從未涉足的地區,甚至連太平洋上最偏遠的無人島海岸線上,也妝點著(如果可以這麼說的話)許多人類的垃圾。

每個物種都會建構自己的生態位

動植物會改變它們生存的環境,只是因為它們在那裡生存。從生態學的角度來看,每個物種都會創造或建構自己的生態位,這些生態位可能很小,也可能很大。舉個小例子:榕果小蜂(fig wasp)一生大部分的時間都生活在牠們從無花果樹慢慢建構出來的特殊結構中,這些結構就是我們認為的無花果,也就是樹的果實。因此可以說,這些昆蟲建構了自己的生態位,是原本並不存在的東西。

另一個極端的例子出現在上一個冰河時期,當時歐亞大陸的大部分地區都籠罩在一種名為「猛瑪象草原」(mammoth steppe)的生態系統之中。這種環境支持了豐富多樣的植物——大部分是草類和草本植物——這在任何現代生態系統中找不到。在茂盛草原上吃草的,是大量幾乎難以想像的大型動物,而不只是猛瑪象——我在第五章已經討論過這個主題。冰河時期末期的氣候變遷導致猛瑪象草原枯萎,依賴草原生存的動物也隨之滅亡(儘管人類無疑加速了這個過程)。動物和植物互相依賴——植物從動物的糞便中汲取營養,而動物則獲得豐富的飼料。每種生物都從其他生物那裡開闢出自己的生態位。

人類是自然的一部分,也創造了自己的生態位,但是人類將生態位結構提升到了另一個層次。關於人類建構生態位,有一點最令人驚訝,那就是我們在歷史大部分時間裡一直都在做這件事——或許比那些看到亞馬遜和完美雨林的人所意識到的還要更長久。數千年,乃至於數百萬年來,人類活動一直在改變環境。人類的祖先直立人是我們所知的第一個能夠馴服和使用火的生物。例如,有跡象顯示早期人類用火來清理森林,無論是為了驅趕林中獵物以便進行狩獵,或是為了引誘獵物到長了新鮮植物的森林空地,或是為了促進對他們有用的植物生長。巨型動物——也就是體型比大型犬要大的大部分動物——在上一個冰河時期末期消失,主要也是歸因於人類的活動。這對整個生態系統產生深遠的影響,影響及於一切,從火的延續到水果和種子的傳播等等,甚至還影響了氣候。例如,由於過度捕獵導致大型草食動物消失,進而促進了森林的生長,而森林比裸露的地面更能吸收太陽能。即使在史前時期,人類的活動也共同改變了氣候。

人類的干擾與生物多樣性

農業發明強化了人類生態位的影響。砍伐森林和耕作會釋放二氧化碳,而種植水稻則導致向大氣中排放的甲烷增加。甲烷是一種比二氧化碳更厲害的溫室氣體。但是農業最大的影響——或許超過其他——就是將動植物遷移到世界各地,或許遠離它們的原生地。這裡說的還不只是家畜,還有害蟲和病原體。我們已經習慣了這種遷徙,甚至認為在某個地方出現的陌生動植物一定是一直生長在那裡的。像是在英國鄉間很常見的兔子,其實是跟許多其他動植物一起由羅馬人引進來的。有一次,我在夏威夷一家飯店的陽台上吃早餐,環顧花園,發現我所看到的每一種植物和鳥類都是引進的:夏威夷的本土動植物要不是已經滅絕,就是只局限在幾個相對偏遠的叢林地區。回到比較接近我們的時代,如果沒有辣椒,印度菜或中國菜會是什麼樣子?如果沒有馬鈴薯,愛爾蘭曲折的歷史又會是什麼樣子?這兩種植物都原產於美洲,並在過去五百年內才被帶到新的家園。整個動植物群的遷移最終讓地景更適合人類居住,因此拓展了人類的生態位。

這就是考古學家妮可‧波伊文(Nicole Boivin)及其同僚所謂的「移植地景」(trans¬ported landscapes),尤其是島嶼受到影響最深。例如,在人類抵達塞浦路斯島之前,那裡幾乎沒有可供人類生存的東西,早期在此登陸的農民帶來了生存所需的全套物品,不只是所有農作物和家畜,還有野生動物,如鹿、野豬和狐狸。類似的故事在全球各地的島嶼上都曾經發生過,如果沒有殖民者帶來的動物和植物,這些島嶼根本無法養活人類。

人類的影響,以及人類將新物種引入它們以前從未生存過的地方,對當地的生物多樣性造成了極大的破壞。生物多樣性喪失,如森林砍伐,占據了各大媒體的頭條。因此,當你發現人類的干擾實際上可能增加了生物多樣性的時候,可能會大吃一驚。

生態學中有一個原則叫做「中度干擾假設」。當生態系統完全不受外力干擾,可以自然發展時,可能形成只有一種——或是少數幾種——物種占據主導地位,進而降低生物多樣性。在另一個極端,當生態系統受到某種巨大災難的破壞——無論是自然災害(如火山爆發、小行星撞擊)或人類活動造成的災難(例如建造了天堂或是設置停車場),生物多樣性也會減少。然而,當干擾程度處於兩個極端之間的某個中間位置時,生物多樣性就會蓬勃發展。想像一下,當森林裡一棵老樹倒下並死去時會發生什麼事。樹木倒下後產生一塊陽光充足的空間,這裡很快就被大量無法在連續森林覆蓋下生存的植物和動物占據;老樹的殘骸腐爛,為大量昆蟲、真菌和其他生物提供了家園。智人改變地貌,也創造了原本不可能形成的各種棲地,並迫使原本不會接觸到對方的不同物種進行接觸,其最終結果就是增加了生物多樣性,從某種程度上來說,確實是如此。

早在有歷史記載之前,人類就一直在改變現狀,為了無所不在的自己創造生態位。正如波伊文及同僚所說的,「『原始』地景根本就不存在,而且在大多數情況下,幾千年來都不曾存在過。大多數地景都是由數千年來人類活動反覆形塑的。」人類的生態位建構始終都是「地球的主要演化力量」——過去如此,未來也還是一樣。

人類應對變化:遷徙、適應、擴大生態位

所有這些人為造成的破壞,都發生在過去約六千年、氣候相對穩定的背景下——涵蓋有歷史記載的整個時期。智人已經習慣了這種穩定。或許過得有點太舒服了。

在此期間,人類似乎已經習慣了這種比一般認為要更狹窄的生態位。一般而言,人們傾向於居住在年平均氣溫在攝氏十一至十五度之間的地方,不過印度季風地區是個例外,那裡的人們集中在年平均氣溫約攝氏二十至二十五度之間的地方。目前對氣候變遷的預測顯示,未來五十年內氣溫生態位的變化,可能比過去六千年內的變化還要更大。三分之一的人口將經歷年平均氣溫超過攝氏二十九度的天氣——目前這種情況只出現在不足百分之一的地球表面,大部分都在撒哈拉沙漠。面對這樣的變化,人類的反應不外乎遷徙、適應,或二者兼具。

然而,值得注意的是,當前這個氣候穩定的時期其實非比尋常。在整個智人的歷史中,氣候變化的速度都在轉瞬之間,有時是長時間的極度寒冷,其間穿插較短的溫暖時期,有時甚至連高緯度地區也會出現熱帶的溫暖氣候。人類透過遷徙和適應,尤其是透過擴大人類的生態位,從容地應對這些變化。

當一位我們南方古猿的祖先首次將兩塊岩石撞擊在一起,發現碎片的鋒利邊緣可以用作挖掘、切割和切片的工具時,人類的生態位就開始擴大了。甚至在烹飪出現之前,古人類就發現可以用石頭搗碎植物的纖維物質,或用石頭砸碎動物骨頭汲取營養豐富的骨髓,拓展了他們的視野——不論在營養上、概念上或技術上。火的發明改變了整個模式。人類不僅可以開始烹煮食物——釋放更多營養素並殺死寄生蟲——他們還可以用火來硬化石頭邊緣,利用熱來進行化學實驗(尼安德塔人可能用火從樺木中製造出有用的焦油狀粘合劑),還有最重要的是,改變他們所居住的地景。例如,早在農業發明之前,人們就用火焚燒大片土地,驅趕獵物。

人類最初只是機會主義者,在熱帶大草原上拾荒和掠食,但是藉助火、人造居所和衣物,將生態位擴充至較冷的地區。順便一提,服裝的發明為寄生蟲創造了一個全新的生態位——如前文所述,人體蝨子完全依賴人類的衣服,並且是在人類發明服裝時從頭蝨演化而來的。人類適應了在所有環境中生活,從看似貧瘠的北極到熱帶雨林的複雜生態系統,對於他們在大草原的祖先來說,這兩種環境都是無法涉足的禁區——而以地質時間來說,這一切都發生轉瞬之間。儘管過去六千年的氣候相對穩定,但是人類利用這段時間創造了完全人造的全新棲地。這些我們稱之為「城市」的棲地逐漸有了自己的氣候,在很大程度上可以由棲地的居民來控制,成了目前大多數人類生活的棲地。可是人類的影響卻無所不在。從城市到雨林,從海岸到高山,人類的生態位現在已經遍及整個地球。

好啦,現在我來談談過去幾章的重點。人類有機會可以避免滅絕,就是進一步擴大自己的生態位。他們可以透過移居太空來實現這一點,不過速度必須要快——發射窗口很窄,而且正在逐漸關閉。未來一、兩個世紀的人口急劇下降將對實現此一目標所需的技術創新造成嚴重壓力——其中包含多種多樣的技術,像是學習創造真正封閉且自給自足的生態系統、讓太空棲地適宜人居所需的人工光合作用,以及移動大型天體的力學原理。這些必要的技術目前尚處於起步階段,需要運用大量的人類智慧才能臻至成熟。我必須再重複一次古老的箴言:養育一個孩子需要一個村莊的努力,而創造一個愛因斯坦則需要數十億人的文明。而在另一方面,當人類專心致志時,他們能夠以極快的速度發展技術。人類從第一架有動力、可控制、可操縱的飛機(一九〇三年)發展到第一次登月(一九六九年),只花了不到一個人一生的時間——不過這個發展是發生在人口迅速增長的背景下。比較晚近的例子是應對新冠疫情的舉措,包括醫學創新以及對疫苗接種和免疫的更深入了解,都僅用了幾個月的時間。

接下來,在本章的剩餘部分,我將探討人類生態位在不久的將來可能出現的未來。

最佳賣點 : 國際知名演化生物學家,以古生物學、演化生物學、環境科學、未來學為基石,描繪人類從興起到趨向衰亡的整體圖像——智人的未來存續,取決於我們「現在」做出的選擇!

★一部融合大歷史敘事、科學前瞻觀點,探索人類過去、現在與未來存續的深刻省思之作