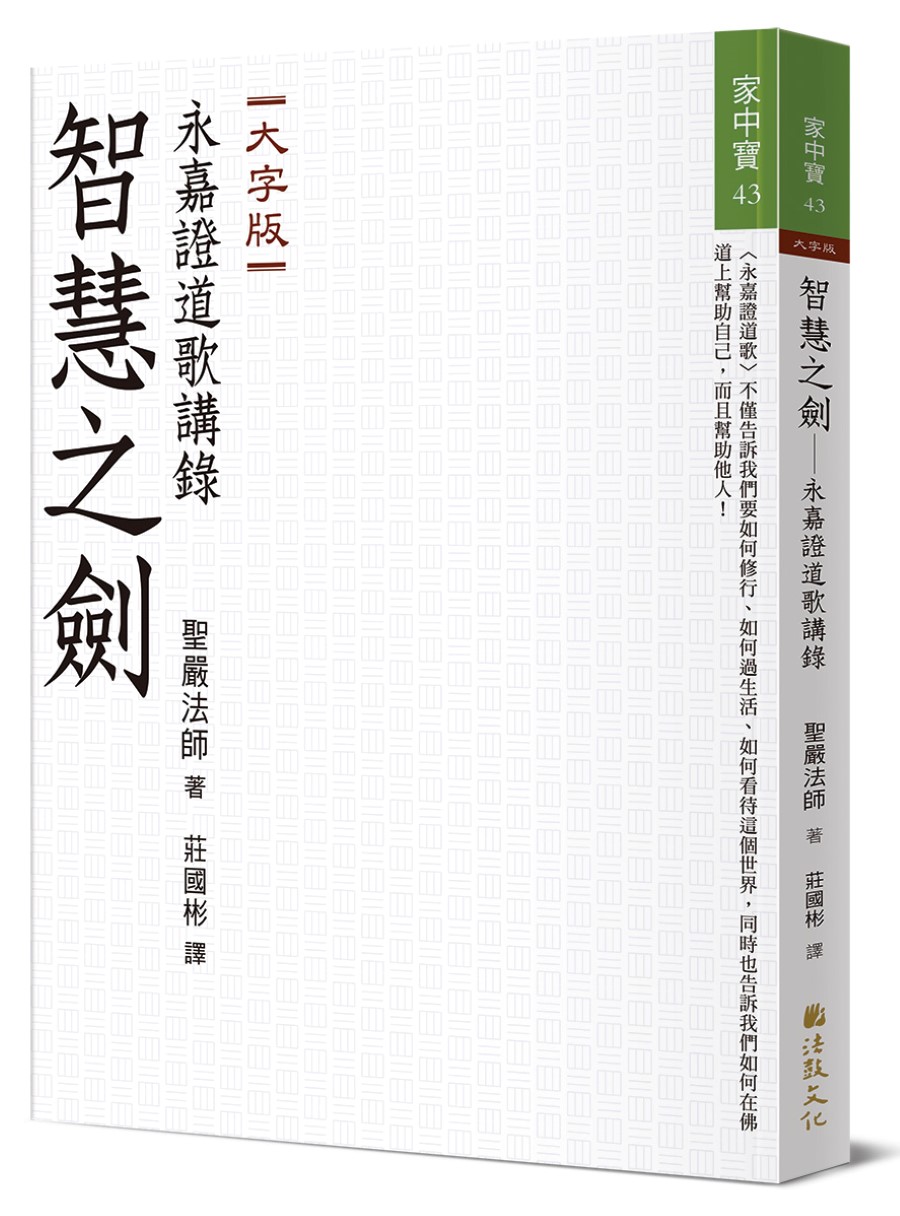

智慧之劍: 永嘉證道歌講錄

| 作者 | 聖嚴法師 |

|---|---|

| 出版社 | 財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 |

| 商品描述 | 智慧之劍: 永嘉證道歌講錄:一般人缺乏智慧之劍來斬斷執著。然而,如果能夠停止分別心,將能顯露如鑽石(金剛)般不朽的智慧,就像亞瑟王的劍一樣鋒利。你只要像英雄一樣地 |

| 作者 | 聖嚴法師 |

|---|---|

| 出版社 | 財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 |

| 商品描述 | 智慧之劍: 永嘉證道歌講錄:一般人缺乏智慧之劍來斬斷執著。然而,如果能夠停止分別心,將能顯露如鑽石(金剛)般不朽的智慧,就像亞瑟王的劍一樣鋒利。你只要像英雄一樣地 |

內容簡介 「〈永嘉證道歌〉不僅告訴我們要如何修行、如何過生活、如何看待這個世界,同時也告訴我們如何在佛道上自己幫助自己,以及如何在進入禪門後去幫助別人。基於以上這些理由,〈證道歌〉成為禪門中的經典,它和〈信心銘〉、〈寶鏡三昧歌〉和《六祖壇經》同樣重要並影響深遠。」——聖嚴法師

作者介紹 【作者簡介】聖嚴法師(1930〜2009年)聖嚴法師1930年生於江蘇南通,1943年於狼山出家,後因戰亂投身軍旅,十年後再次披剃出家。曾於高雄美濃閉關六年,隨後留學日本,獲立正大學文學博士學位。1975年應邀赴美弘法。1989年創建法鼓山,並於2005年開創繼起漢傳禪佛教的「中華禪法鼓宗」。聖嚴法師是一位思想家、作家暨國際知名禪師,曾獲臺灣《天下》雜誌遴選為「四百年來臺灣最具影響力的五十位人士」之一。著作豐富,中、英、日文著作達百餘種,先後獲頒中山文藝獎、中山學術獎、總統文化獎及社會各界的諸多獎項。聖嚴法師提出「提昇人的品質,建設人間淨土」的理念,主張以大學院、大普化、大關懷三大教育推動全面教育,相繼創辦中華佛學研究所、法鼓文理學院、僧伽大學等院校,也以豐富的禪修經驗、正信的佛法觀念和方法指導東、西方人士修行。法師著重以現代人的語言和觀點普傳佛法,陸續提出「心靈環保」、「四種環保」、「心五四運動」、「心六倫」等社會運動,並積極推展國際弘化工作,參與國際性會談,促進宗教交流,提倡建立全球性倫理,致力世界和平。其寬闊胸襟與國際化視野,深獲海內外肯定。【譯者簡介】莊國彬國立中山大學中文系、法鼓山中華佛學研究所畢業,英國布里斯托大學神學與宗教學系博士。現任法鼓文理學院教授,專長部派佛教、巴利語。譯有《以法為洲》一書。

產品目錄 謝詞前言《永嘉證道歌》原文 第一次禪七 第一天:不二第二天:活在當下第三天:從存有的夢中覺醒第四天:放捨第五天:無法言說的證悟第二次禪七第一天:清淨六根第二天:假悟境──追求水中月第三天:孤立自己第四天:少欲之富第五天:堅持修行 第三次禪七第一天:追隨佛法的引導 第二天:拋掉理論和經驗第三天:修行不限於打坐第四天:不執著是真智慧第五天:精進修行無可取代第六天:降伏欲望第七天:誤把一心當無心第八天:揮舞智慧之劍第九天:不可言喻的佛性第十天:無有真假第十一天:禪者的善巧方便第十二天:正見是修行的指南◎第四次禪七第一天:讓過去成為過去第二天:以妄止妄第三天:因害怕而生起的障礙第四天:嚴守戒律第五天:相信自己、相信方法、相信佛法

| 書名 / | 智慧之劍: 永嘉證道歌講錄 |

|---|---|

| 作者 / | 聖嚴法師 |

| 簡介 / | 智慧之劍: 永嘉證道歌講錄:一般人缺乏智慧之劍來斬斷執著。然而,如果能夠停止分別心,將能顯露如鑽石(金剛)般不朽的智慧,就像亞瑟王的劍一樣鋒利。你只要像英雄一樣地 |

| 出版社 / | 財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 |

| ISBN13 / | 9786267345870 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267345870 |

| 誠品26碼 / | 2682959015007 |

| 頁數 / | 212 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 26x19x1.5cm |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 430 |

| 提供維修 / | 無 |

自序 : 謝詞

我要感謝我的弟子、學生和朋友,由於他們的貢獻,這本書才得以問世。王明怡、保羅.甘迺迪(Paul Kennedy)、丹.史蒂文生(Dan Stevenson)、李佩光(Pei-gwang Dowiat),他們非常專業地將我在禪七期間的晚間開示翻譯成英文。Dorothy Weiner、Nancy Makso和 Echo Bonner很辛苦,且很有耐心地將開示錄音帶記錄成文字,好讓編輯者較容易作業。

要將開示的內容彙編成一本書是不容易的。要感謝Ernest Heau、于君方教授、Gregory B. Talovich和Sebastian Bonner等很仔細地整理這些開示,然後由克里斯多夫.馬拉諾(Christopher Marano)將幾位敘述的方式彙整一致。雖然最後的彙編工作是由克里斯多夫所做,但是前置作業也是功不可沒。對於這些人的努力,我是由衷地感激。我也要感謝Nancy Patchen、司徒.洛克(Stuart Lachs),特別是Harry Miller,對於這本書的流暢度和語氣,提供了他們寶貴的意見和建議。還有Jonathan Bardin和Alan Rubinstein,很認真地校對本書的最後一校。

一本書的呈現不只是文字而已。感謝Page Simon設計了本書英文版的版型和封面,也感謝Lili Lauritano Grady的封面攝影。我也要特別感謝Trish Ing負責聯繫、協調每一個環節,讓這本書能夠順利地出版。

最後,我要對參加禪七的人表達最深的感謝,若沒有他們,也就不會有說這些禪法的機會。

內文 : 第四次禪七

第一天:讓過去成為過去

吾早年來積學問,亦曾討疏尋經論。

分別名相不知休,入海算沙徒自困。

卻被如來苦訶責,數他珍寶有何益?

從來蹭蹬覺虛行,多年枉作風塵客。

禪修一開始,我就告訴你們要把過去——從你們出生那一刻直到踏進禪堂那一刻,全部打包起來,丟到垃圾桶去。禪七結束時,假如你覺得還需要這些過去,可以再從垃圾桶裡撿回來,但是在禪修期間,先把過去的一切拋開。

假如你能抱持這種態度,我保證你能進步。捨棄過去並不是一件容易的事,即使你有心要做,有時候也做不到,然而第一步是:願意放下。

在直射的光線下,你的身體會投射出影子來,在黑暗中就不會了。業就像影子一樣,許多人處在黑暗中,甚至不曾察覺到自己有個影子。若要覺察影子,就要走入光線中。現在,你可以發願你能擺脫你的影子——你的記憶、經驗,以及所做過一切事情的業力。

如果我們有自我感,就無法拋棄過去,就像只要有個身體,就一定會有影子一樣。所以,要減少以自我為中心的態度。最好能馬上把過去拋棄,否則當你在方法上用功時,過去會不斷出現,你就無法專注在方法上,完全融入方法中。要克服這一點很困難,記憶是我們牢固的自我中心的一部分,還會反過來被我們的欲望和期待所強化。所以,我們必須從這兩部分著手用功。

幸運的是,用功的方式一直都是相同的:首先,要知道我們被自我中心和記憶所吸引,然後放下它們。如此一直保持覺照和放捨,會讓修行持續進步。

我們累積我們的世界觀,並不是只有透過直接的體驗,還透過家人、朋友、同事、老師、書籍、媒體、社會等處得到知識。我們絕大部分的過去和思想,是被別人所塑造,因為我們沒有覺照到這一點,所以要放捨透過別人那裡所累積而成的世界觀,遠比放下我們的個人經驗,還要困難得多。

中國古諺有云:「偷東西的人,是小偷;但是偷國家的人,卻可以當王侯。(竊鉤者誅,竊國者侯。)殺一個人的人,是殺人犯;但是殺了上千人的人,卻是英雄。」一個積聚或爭奪權力的人,並不是因為個人的壞習慣而這麼做,而是被自己強權的世界觀所趨使。

因為智性上的知識,是如此深刻而根深柢固地存在於我們的心中,因此很難捨棄。永嘉禪師承認,他在見六祖之前,也累積了很多經論上的知識。事實上,佛教的傳統鼓勵大家多讀經論。雖然學習是好的,而且會有好的成果,但是對於追求開悟的人來說,學習卻是一種障礙。永嘉禪師是罕見的個案之一,在他去見惠能時,已經能夠完全捨棄之前的所學。

永嘉禪師說,經由學習來修行,就像是去算大海中有多少粒沙子一樣。學習佛教經典是一條永無止盡的路。佛陀說法四十九年,但是他比喻這些教法,僅僅像塞進手指甲縫裡的沙子那麼少,而沒有說的,就像整個世界的沙。說法可以是一種持續不斷的過程,試圖學習所有的教理,也同樣是一條永無止盡的路。

學習佛教經典是很好的。經的意思,是把東西串在一起,就像把花串成花環,或是把珍珠串成項鍊。但是,如果你執著於文字,只是學習而不修行,那就像是在算別人的寶藏。小孩子到銀行去,看見行員在數一大疊的鈔票,心裡就想:「哇!那個人有好多錢啊!」小孩子不了解,行員是在算別人的錢。

有個人去見六祖惠能,但是他沒有向六祖頂禮以示尊敬。惠能問他:「你如何修行?」

訪客說:「我誦《法華經》已經誦了六百遍。」

惠能說:「你身上有六百部《法華經》?那真是沉重啊!難怪你無法頂禮。」

訪客想了想,說:「確實沉重!我能做什麼呢?」

惠能建議他:「從現在開始,做一個沒用的人。除了修行之外,什麼都不要做。忘了你的專長,也忘記你的驕傲和能力。」

最好是忘記你在修行過程裡,曾經有過的美好經驗。不要回想過去的經驗,而且不要注意浮現在心裡的東西。如果你有了好的體驗,就讓它過去;如果你沒有,也不要預期有什麼美好的經驗會出現,否則你的背上會扛著很重的負擔。而且,你若擔負著過去,就會抓住一些對未來的幻想。假如你背著這麼重的東西修行,會被壓得像薄餅一樣扁。

既然要放下一切很困難,就全心全意地把自己投入在方法上,並且了解,除了方法之外,其他什麼也沒有。

假如你把所有的時間都花在研究經論,或不斷地重溫禪修經驗,就不可能成就真正的洞察力或領悟。有個故事描述一隻猴子在桃子園,牠爬上一棵樹,摘了一顆桃子,後來牠又看到了第二顆桃子,於是就把第一顆桃子夾在手臂下,伸手去摘第二顆桃子。就這樣,一顆又一顆,牠伸手摘了桃子之後就夾在手臂下。最後,牠把園裡所有的桃子都摘光了,以為自己擁有了全部的桃子,但是等牠回頭一看,卻發現只剩下手上的那一顆。

如果你開始打坐得不錯,你可能會發現自己像隻貪婪的猴子:「哦!我獲得了些東西,那是什麼?還有其他的嗎?我可以再得到嗎?」如果你沒有發現自己像隻貪婪的猴子,就會把每棵樹上的桃子一顆一顆地摘光。最後你會筋疲力盡,但是半顆桃子也沒吃到。

檢視一下你的念頭和行為,你像這隻貪婪的猴子嗎?如果是,我有個小小的建議,最好是摘了一顆桃子後,就慢慢地、仔細地、專心地吃。在這個例子中,我所指的就是你的修行方法。

種性邪,錯知解,不達如來圓頓制。

二乘精進勿道心,外道聰明無智慧。

在這段偈子中,永嘉禪師告誡並反對外道教法,以及聲聞乘的狹隘觀點。他說外道教法不能讓人徹悟,聲聞乘教法也有執著於禪定和三昧的危險。

修行和禪坐有許多層次和種類。我們所用的方法,所有的人都可以用——外道、聲聞乘行者或禪修者。方法雖然都一樣,但是不同派別的弟子,會基於自己的見解,而產生不同的體驗和了解。

許多非佛教的人來到禪中心,我通常都會接受他們,但是當他們問到能不能用自己的方法時,我會說:「當然可以,但是假如你用自己的方法修行,就不能期待會有佛法的體驗。」如果他們不放捨自己早先的經驗,以及先入為主的觀念,就無法接納佛陀的教法。或許我教的是佛法,但是他們聽到的只會是他們想聽的,最後就會帶著自己之前所帶來的信念離開。

假如有人戴著紅色眼鏡,那麼他所看到的一切都是紅色的。那還好,但是如果他忘記自己戴了紅色眼鏡,可能會一心一意地相信這個世界是紅色的。

有一位信仰其他宗教的學生來到禪中心,跟我學習了一段短短的時間之後,他說:「你看!你們的佛陀沒什麼特別,你們的開悟跟我們的一樣。」

我告訴他:「當然,因為你只看到你想看的。而且你從一開始所看到的,就只是你自己的信念。」

你必須了解禪和外道,以及禪和個人解脫的差別。所有外道的教法,都有一個共同點——有「我」的想法。它可能是「大我」或是「超我」,但它還是一個「我」。另一方面,個人解脫的修行法主張無我,「我」純粹是空的。對禪而言,既不說有我,也不說無我。正如惠能大師在《六祖壇經》中所說的:「菩提即煩惱,煩惱即菩提。」

最佳賣點 : 大丈夫,秉慧劍,般若鋒兮金剛焰

〈永嘉證道歌〉為唐代永嘉玄覺禪師所作,

為禪門最重要的經典之一,

它清楚說明了悟前悟後的修行方法與態度,

弘傳極廣,影響深遠。